2015 年 2 巻 p. 2-42

2015 年 2 巻 p. 2-42

2014年の中東地域における政治的な潮流は、2011年初頭の「アラブの春」以降の変化が域内の各国・各地域ごとにさらに新たな展開を示したという意味で極めて印象的であった。それは一面でこの地域における新たな安定化と発展の可能性を暗示するものであったが、同時に他方では国際社会が今後ある程度の長期間に亘って当面するであろう深い混迷の所在をも指し示している。

アラブ地域における新たな混迷化と新秩序への模索2014年に中東地域で行われたいくつかの国政選挙の結果は、民主的な制度がある程度機能している場合、この地域の国民大衆が一般的にその制度に則って国民的な代表を選出し、それによって社会的な公正と発展を実現するという明確な意思を持っていることを示している。それらは具体的には4月5日のアフガニスタン大統領選挙(決選投票は6月14日)、4月17日のアルジェリアの大統領選挙、8月10日のトルコでの初の大統領直接選挙、チュニジアにおける10月の国政選挙および11月・12月の大統領選挙などである。そこで選出されたのがアフガニスタンのアシュラフ・ガニーのような世俗的な為政者であるか、トルコのエルドアンのようなイスラーム的な(民衆的な)政治家であるか、あるいはチュニジアのような折衷的な選択であるかを問わず、国民はそれぞれの環境に応じて成熟した政治判断を行ったものと見られる。

だが他方でエジプトのように、激しい群衆的な抗議運動によって独裁的なムバーラク政権が退陣したケースにおいては、その後の政治的なプロセスも不可避的に大きな振幅を伴っている。いわゆる「1月25日革命」ののち、組織的な動員力に勝るムスリム同胞団の後押しで政権の座についたムルシー大統領は、2013年7月3日に国防相(当時)のスィースィーにより半ばクーデターのような格好で失脚した。その後はムバーラク大統領の周辺が復権する過程が進行したが、その政治的激動のコストはエジプトをアラブ世界の盟主というかつての地位から引き降ろしかねない程の大きさである。

また2011年10月20日にカッザーフィー大佐が殺害されたリビアでも、2012年7月7日に制憲議会(General National Congress)選挙が行われたが、その後議会は混乱状態に陥った。2014年6月に暫定議会選挙によって新たな議会が創設されたものの、旧議会はこれを認めず、二つの議会とそれぞれが擁する二つの政府が対立する状況にある。国内では各地の民兵組織やイスラーム過激組織のアンサール・シャリーアなどが割拠しており、情勢は極めて不安定である。こうした中7月21日には在リビア日本国大使館も一時閉鎖しており、その後も状況改善への目途は立っていない。

こうした政治的激変の帰結がある意味で極端なまでに突出したのが、現在イラクからシリアまでを実効支配している「イスラーム国」であろう。この組織体が歴史的・国際的に提示している問題は時間的にも空間的にも極めて多岐に亘るが、ここで指摘しておきたい点は、恐らく彼らがモースルの陥落とそれに続くカリフ制国家の宣言によって国際的に衝撃を与えた6月以降、組織内におけるヘゲモニーがティクリートを中心とするサッダーム・フセイン大統領の元軍事関係者たちに完全に移行しただろうという事である。

その意味では現時点である程度の国際的な支持を享受しているエジプトのスィースィー政権と、国際的には完全な孤立状態に置かれているイラクを中心とする「イスラーム国」との間で、理念的に前者は世俗主義を奉じ、後者はイスラーム的な統治を志向するという表面的な対照性がある一方で、実際には登場の政治プロセスにおいてある種の近似性を指摘することもできよう。だがそれにも拘らず、こと「イスラーム国」については彼ら自身が自らの「覚醒しきった狂気」を自らメディア上で繰り返し発信していることもあり、国際社会によって将来的に彼らが国家として承認されていく可能性はほぼあり得ないだろう。そしてこの点にこそ、現在の中東地域が直面している政治的な転換点の意味が象徴されていると言わなければならない。

イランの国際社会復帰と周辺国の情勢の変化2013年のアフマディネジャード大統領の登場以来、米国をはじめとするP5+1との核協議に象徴的に見られるように、現在イランの国際社会への復帰が急速に進行している。イランは2000年代に入って東側のアフガニスタンと西側のイラクが相継いで米国の軍事攻撃にさらされ荒廃した。こうした中でイラン自身も2005年からはアフマディネジャード大統領による「防衛国家化」の試みがなされたが、これは同大統領の2期目において頓挫した。

現在のイラン核交渉は2009年以来の政治状況の推移を受けて、1979年のイラン革命以来の米国の中東政策の転換を準備しようとするものであり、両者の主張にはまだ大きな懸隔があるものの、交渉期限の2015年6月末までに何らかの妥結が図られることが期待されている。逆に交渉が決裂した場合の政治的な損失は米国・イランともに非常に大きなものとなり得よう。

現在イランがもっている地政的な位置の重要性は、イランの東側のアフガニスタンにおける2014年末を期した軍・ISAF軍の撤退をみれば明らかであり、また西側のイラク方面における対「イスラーム国」の軍事作戦においても、現在のイラク国軍およびクルド自治政府の治安部隊であるペシュメルガなどへの人的・資金的な支援を送り続けられる域内の主要国はイランを措いて他にはない。

こうした中東地域における政治的配置の変化のなかで、PKK(クルディスタン労働者党)と近年まで武力衝突を繰り返してきたトルコはこと「イスラーム国」問題でイラン程には有効に動き得ず、また同様に「イスラーム国」への潜在的なシンパを国内に抱えるサウジアラビアにしても、イランとの関係改善までは踏み切り難いとしても、これまでの「冷戦的」な関係からの一定の軌道修正は必要になってこよう。両国が今後イランとの関係をどう変化させていくかは、今後とも注目していく必要があろう。

さらに「アラブの春」以降これまでの経緯の中で正当性を失ったといわれてきたシリアのバッシャール・アサド大統領の将来的な去就の問題にしても、アサド政権と欧米側との連絡の窓口としてイランが果たしうる役割は今後とも重要であり続けるだろう。

要言すれば、最高指導者ハーメネイーを頂点に戴くイランの現体制が存続するかぎり、一朝一夕にイランが親米化することはあり得ないが、同時に現体制が民衆からの抗議運動などによって容易に転換する可能性は低い。それだけに欧米各国としては、今後は中東が直面している様々な問題についてイランの現体制との利害の調整を試みていく必要が生じるだろう。

湾岸地域における変化の予兆湾岸アラブ諸国において2014年の変化を象徴しているのは、年間を通じた原油価格の大幅な下落である。これによって米国の「シェールガス革命」による湾岸産石油への依存からの脱却は当面遠のいた格好になり、同時にこれまで制裁強化の影響で厳しい状況にあったイランの国民経済はさらに打撃を受けることになった。

だがこうした短期的な動きにもかかわらず、長期的には湾岸地域の経済が石油への依存からの脱却を求められている状況は変わりなく、その為の民主化に向けた政治改革への試みや具体的な経済プロジェクトも進行中である。湾岸アラブ各国は「アラブの春」以降においても比較的安定した政治状況を維持しており、エジプトの政治的不安定が続く限り、アラブ世界における実質的な盟主としての役割を内外から期待されていくことになるだろう。

こうした中で、2015年1月23日にサウジアラビアのアブドゥッラー国王が死去した。この前後の政治変化については本誌の福田論考に詳しいが、全体的に穏やかな政治権力の移行が期待される中で、アブドゥッラー国王時代の末期に高まっていたイランとの緊張関係を調整するには好機であると見ることもできるだろう。

おわりに以上のような中東地域の政治的変動期にあたり、日本としては官民ともに、中東地域をめぐる情報と分析の質を格段に上げていくことが急務であろう。それは従来のような現地語を習得した専門的な人材による中東各地での直接の情報収集に止まらず、欧米における中東情報の集積地(ロンドンやパリ、ワシントンDCなど)での日常的な情報交流への常時参加を通じてもなされなければならない。

安倍首相の中東歴訪中の1月20日に発生した、「イスラーム国」による邦人人質脅迫事件の影響で、現在日本では中東地域およびイスラーム教に対する関心が俄かに高まっている。だが日本の中東地域との関係は日常的な経済関係の深化・拡大こそが基本であり、また中東地域における邦人の安全確保についてもこのような関係の強化を通じて実現していくという基本的な方向性は今後とも変えるべきでないだろう。

(2015年2月13日脱稿、鈴木均)

中東地域においては、依然として、複数の地域において戦乱も含めた深刻な混乱が続いており、依然、地政学上のリスクが極めて高い地域も存在する。しかし、エネルギー資源に恵まれた国々の蓄積している膨大な資金力・購買力や、域内全体の人口の多さなどを考えると、中東地域が世界経済の成長と安定にとって特に重要な地域であることに疑いはない。本稿においては、中東地域が、一定のリスクの存在にもかかわらず、我が国企業にとって大きなビジネスチャンスのある地域でもあると捉える視点を提供したい。

これまでの中東地域第二次世界大戦の余燼くすぶる中から始まり累次にわたることとなった中東戦争を皮切りとして、近年に至っても、湾岸戦争、イラク戦争などの戦禍が断続的に発生し続けてきた中にあって、中東の全域が大混乱に巻き込まれることがかろうじて回避され、部分的には安定を維持できたことにはいくつかの要因があると考えられる。もっとも重要なものからあげれば、欧米、特に米国の強力なコミットメントの存在である。1960年代末に英国がスエズ運河以東から事実上撤退した後、中東、特に湾岸諸国の安全保障は圧倒的に米国に依存してきた。また、安全保障面だけでなく、経済、文化といったあらゆる面で、域内の多くの国において欧米、特に米国との協力が維持、推進されてきた。

第二に、石油・ガス資源の輸出から生ずる潤沢な資金力である。いわゆるオイルマネーは、資源国においてはもちろんであるが、域内の非資源国にも、一次産品の輸出や、労働者の輸出、援助などの形での所得移転を通じて、一定の資金還流をもたらしてきた。

第三に、比較的、人口の少ない地域であったことである。以上に加えて、多くの国において、強権的な指導者・指導層のもと、厳しい情報・言論統制が行われ、安定的な政権を保ってきたこともあげられよう。

近年の変化しかしながら、近年、中東地域の繁栄・安定の前提となってきたこれらの環境が変化している。

第一に、米国の対外コミットメントの変化である。一例として、昨年5月、オバマ大統領は、ウエスト・ポイント陸軍士官学校の卒業式で、米国兵士の海外派兵が困難となってきている認識を表明したとも解釈しうる演説を行った。その解釈が正しいとすれば、背景として、イラク・アフガニスタンにおける米軍兵士の犠牲が国内に厭戦気分を拡げ、海外派兵が国内政治上も大きなリスクとして認識されるようになったことが大きいであろう(その原因をここで論ずるゆとりはないが、米国民の構成や価値観の多様化等複数の原因を指摘できよう)。

冷戦終結後、中東を含めた世界の大部分の地域で米国が地域安全保障の要となってきた以上、海外派兵の見直しに限らず、米国の対外コミットメントの変化は、それぞれの地域での安全保障の枠組みに直接間接の影響を与える。もちろん、米国は対外コミットメントの変更を公式に宣明したわけではない。しかし、国としての存立の前提ともいえるほどの圧倒的なレベルで米国に安全保障を依存してきた国々においては、実際には微妙な変化にすら至らないような事象であっても、その「兆し」が看取されるだけで、深刻な「変化」として受け止められる場合もあるようだ。

第二に、化石燃料資源の多様化である。シェール・ガスやタイト・オイルのマーケットへの登場、ロシアのガス市場における積極的攻勢などにより、圧倒的な競争力を持っていた中東地域の原油・ガスの地位が揺らぎを見せており、これまでのような莫大な収入が必ずしも安定的には担保されない気配が生じている。

第三に、人口の急増である。元来人口が希薄だった湾岸諸国も含めて、中東地域の人口は急速に増加しており、ほとんどの国において、過去30年で倍増あるいはそれ以上の人口増を見ている。エジプト、トルコ、イランなどの大国は、遠くない将来に1億人に迫る勢いである。 特に、もともと人口の少なかったサウジなどは過去30年で実に3倍となり、3千万人を目前としている。人口増による一人当たりの原油収入の分配の低下を、近年は油価の高騰で補ってきたが、油価の低迷が続けば、これまでのように贅沢な福祉はいよいよ不可能になってくる。また、産油国、非産油国を問わず、人口が急速に増えた結果、若年層の失業率が高くなっており、国民の不満・不安が生じやすい状況を生んでいる。

第四に、ソーシャルメディアの普及である。多くの国で行われてきた強権的なメディア・コントロールも、携帯電話やSNSなどの個人発信型メディアが普及したため、かなりの程度「尻抜け」になっており、国民の不満・不安が拡散、顕在化しやすくなっている。

すなわち、米国のコミットメント、圧倒的な資源量、希薄な人口、強力なメディア・コントロールなどに代表される、長年中東を安定させてきた諸条件が変化しつつあるなかで、これまで曲がりなりにも安定的に運営されてきた体制が動揺するケースがしばしば見られるようになってきた。

もちろん、こういった変化に対し、域内諸国もただ手をこまねいているばかりではない。たとえば、域内で利害の一致する諸国が、域内で協力して新秩序を模索しようという動きもある。しかしながら、地理的、政治的、経済構造的な近接性などによって、本来かなりの程度利害を一致させることができるはずのGCC諸国ですら、一枚岩というわけにはなかなかいかないというのが実情である。

また、米国のコミットメントの低下を補うものとして、新興国との協調を模索する可能性も考えられよう。特に中東に地理的にも近い中国、ロシア、インドは、エネルギー資源やインド洋へのアクセスを求めて、湾岸諸国への接近を自ら積極的に図って行くであろう。しかし、これらの国に関して言えば、いずれも、国内のイスラーム教徒との関係を深刻な内政上の課題としている。したがって、中東諸国、特に宗教勢力の政治力が強い湾岸諸国とこれらの国が、どこまで互いに「接近」できるのかについては、自ずと限度があると考えるのが自然であろう。

(作成)経済産業省 通商政策局 中東アフリカ課

以上のような文脈に沿えば、中東諸国が、「欧米でも新興国でもない」日本への関心を急速に上昇させていることは、自然に理解しうることなのかもしれない。実際、2014年は、1月のトルコのエルドアン首相(現大統領)の来日を皮切りに、2月のサウジのサルマン皇太子(現国王)およびUAEのムハンマド皇太子、4月のカタールのモーザ妃(国王の母君)、11月のヨルダンのアブドッラー国王と、中東諸国の元首・準元首級の訪日ラッシュの年となった。また、イスラエルは、同年5月のネタニヤフ首相の来日以降日本のビジネス界との関係強化を急速に推進しており、本年(2015年)1月の安倍総理のイスラエル訪問時には、「対日経済関係強化3か年計画」を発表した。これも、イスラエルらしい独自の形で「欧米でも新興国でもない」の日本への期待を表明したものと言えるであろう。

このような日本に対する見方の変化、あるいは期待の高まりは、日本と中東の関係の軸となってきた、湾岸産油国との関係においてもっとも顕著である。

これまでは、端的に言えば、「石油を安定供給していただく」というのが湾岸産油国との関係の大部分であった。そして、先方が安定「供給」の見返りとして求めるものも、多くの場合、産業協力のみであった。もちろん、若年層の雇用問題が潜在的には最大の政治的リスクの一つである中東諸国においては、産業投資促進は単なる経済成長の手段以上の政治的なアジェンダであることに留意しなければならないが、いずれにしても、「石油の安定供給」と「産業協力」の交換というシンプルな構図であった。

しかし、近年、湾岸産油国が日本に求めるものも多様化し始めている。産業協力の重要性は変わらないが、加えて、日本のモノやサービスの導入に目が向いてきているのである。

たとえば、日本の高度な医療技術や医療機器には常に注目が集まっており、病院の輸出や日本への医療ツーリズムの需要も高まりを見せている。また、読み書き計算の力を重視する初等教育や、自律や礼節を重んじる武道などにも関心が集まっている。また、従来から我が国企業に対する需要が大きい橋梁や火力・原子力発電所などの高度なインフラへの需要もさらに高まっている。特に、運行の正確さや効率性で世界一とも言ってよい我が国の都市交通システムの導入は、人口増によるエネルギー需要の肥大化や慢性的な交通渋滞に悩まされる湾岸産油国から強い関心を持たれている。

おわりに最後に、誤解のないように強調したいことは、前述したさまざまな環境変化を踏まえてもなお、中東地域は依然として我が国の主要なエネルギー供給元であり、その意味での戦略的重要性はいささかも減じていないことである。したがって、産業協力などの伝統的な協力も含めて、我が国としては、中東地域の安定と発展のために、あらゆる協力を惜しむべきではない。

むしろ、本稿の主眼は、かかる環境変化が、我が国の企業のビジネスのすそ野を決定的に拡げる可能性をもたらしていることを、駆け足ながら示すことにあった。「石油を売っていただく」だけの関係から、「日本のモノやサービスも買っていただく」関係に発展させていくことができる素地は整いつつあるのである。

政府の「日本再興戦略」においても、システム・インフラやクール・ジャパンの輸出など、我が国企業の国際展開の支援は最重要項目の一つとして位置づけられている。このため、総理や経済閣僚等による各国への訪問には可能な限りビジネスミッションの方々にもご同行いただいているほか、各国要人の来日の機会なども活用して、いわゆるトップセールスを実施し、官民一体となって中東市場への進出を強力に推進しているところである。

日本企業の進出は、単に日本だけの利益にとどまらない。地域の経済成長や雇用の増大、その結果としてのより適正な所得再分配、さらには日本企業が得意とする産業人材育成などを通じて、テロや戦争の恐怖からより自由な、より安定した中東地域の実現にも貢献しうるものと確信するものである。

(経済産業省 通商政策局 中東アフリカ課長 岡田 江平)

※本稿は筆者の個人的見解であり所属組織の見解ではありません。

君主制を維持するGCC諸国の後継問題は、支配一族の世代交代が体制の安定/不安定化に影響するのか、GCCを取り巻く政治的状況の変化に対応できるのか、各国内の諸政策の継続性が維持されるのか、といった観点から注目される問題である。GCC諸国の君主制は、「王朝型君主制」とよばれ、支配一族が権力を分有し、「主権の諸省(sovereignty ministries)」すなわち首相、国防大臣、内務大臣、外務大臣の閣僚ポストを独占していること、一族内のコンセンサスを重視すること、テクノクラートやビジネス・エリートを取り込み、重要な政策決定は彼らとテクノクラート高官との合意に基づくことが特徴としてあげられる1。

GCC諸国の君主制の特色は、支配の正当性が幅広い社会的合意を源泉としている点にある。国ごとにシューラー、マジュリス、ディーワーニーヤと異なる呼称で表される公式・非公式の会合での合意形成をよしとする政治的伝統が尊ばれ、それらの会合や君主の巡幸を通じて、国民や実務家、宗教界の意向を汲みあげるメカニズムを見ることができる。GCC諸国は、一見すると君主の一存によって物事が決定され、遂行されているようにも見えるが、君主は社会の意向を無視することはできず、その権力は、社会的合意によって制約されている。

GCC諸国は経済発展による国民生活の変化とそれに伴う新たな需要や、グローバル化の進展による国際的なビジネス環境の変化への対応を迫られている。若年層の国民人口の増加やエネルギー資源の国内消費の急速な増加は、これまで恩恵的に国民に提供されていた無償の公共サービスのための分配資源が縮小していることを意味しており、行政機構改革や民営化による公共サービスの効率化、財政構造の健全化、民間部門の育成による雇用創出は喫緊の課題である。しかしながら、改革の進展は、国家機構および公共部門での支配一族の役割と活躍の場を縮小させることになる。また、アラブ政治変動の影響は政治腐敗と汚職の一掃に対する圧力となり、政策や開発プロジェクトに対する説明責任、透明性の確保が重視されつつある。それに伴い、政策決定・実施にあたってチェックを行う議会・諮問評議会の役割が拡大する方向にある。他方で、支配一族は、その特権的地位が制限されるとともに、彼らも分配資源の縮小からは逃れられず、生活維持のために自活を促される方向にある。このような変化の中で、支配一族内での権力の再分配と維持コスト削減をめぐる、末端の支配一族の不満や反発が一族内のコンセンサスを揺るがし、体制維持の不安定要因となりうる。

GCC諸国において、君主が社会的合意に拘束されるということは、君主の交代で急に国政の方針が変更される事態は生じにくいことを意味する。加えて、2012年以降、政治統合を視野に入れたGCC共通政策の枠組みが強化されつつある。しかしながら、依然として政策立案や執行の属人性も残っており、担当人事の交代で、思わぬプロジェクトの中止や見直しが生じる可能性はリスクとして考慮しておきたい。

後継問題の現状整理ここで後継問題の現状を整理しておきたい。GCC各国では憲法・国家基本法において王位継承制度について明文化され、1990年代以降、具体的な手順が制度化される中で、王位継承権の範囲が狭められる傾向にある。継承パターンとして典型的な長子相続型の例としてはバーレーン、カタール、ドバイがあり、権力の委譲がおおむね順調に進んでいる。

バーレーンはイーサー首長(d.1999)の没後、その息子であるハマド現国王(b.1950)が即位・国号変更し、ハマド国王は息子のサルマーン(b.1969)を皇太子に任命した。他方でイーサー首長の弟であるハリーファ現首相(b.1935)が40年以上首相職にあり、ハマド国王との間で叔父甥間の権力の競合を生じさせている。サルマーン皇太子は2011年2月の真珠広場デモの際、ハマド国王によって野党側との対話役を任せられたが、閣僚ポストに就いておらず十分に力を発揮することができなかった。その後2013年11月に第一副首相として入閣し、権力基盤を強化しつつある。2014年5月には息子のハマド王子が誕生しており、長子相続が継続する見込みである。

カタールは、先代のハマド首長(b.1952; r.1995-2013)まで2代続けて宮廷クーデターによる権力奪取であったが、2013年6月、ハマド前首長は存命中でありながら次男のタミーム皇太子(b.1980)(現首長)に首長位を移譲した。もともと皇太子は長男のジャーシム(b.1978)であったが、2003年にタミームへ変更された。変更はジャーシムの健康上の理由とされているが、彼のムスリム同胞団への傾倒を指摘する識者もいる。ハマド前首長の委譲についても健康上の理由とされているが、エジプトやシリア情勢を巡る独自の地域外交が行き詰まりを見せ、サウジアラビアとの対立が深まる中、外交政策の仕切り直しを図るためだったと見られた。実際には2014年3月にサウジアラビアとバーレーン、UAEが駐カタール大使を召還する騒動となったことで、先代からの外交方針の継続が確認された。同3月にクウェートで開催されたGCCサミット以降、カタールと3カ国の間での手打ちが図られ、「リヤド合意」に至ったが召還した大使の復帰の目途は立っていない模様である。しかしながら、7月のイスラエルによるガザ攻撃の開始は、カタールのハマースへの影響力を期待するサウジアラビア等との首脳会談を通じて、関係改善が図られつつある。

兄弟間継承型の例では、サウジアラビア、UAE(アブダビ)がある。次代への継承については後継者が指名されているものの、その後の継承については確定していない。サウジアラビアではかねてより初代アブドゥルアジーズ国王の息子たちである第2世代の高齢化が進み、孫たち第3世代への世代交代が問題となっている。アブドッゥラー国王(b.1924)が90歳を超えており、スルターン、ナイーフの両皇太子が相次いで亡くなった後、サルマーン (b.1936)が皇太子となり、兄弟間継承が続いている。アブドゥッラー国王は3月27日付で国王勅令を発布し、サルマーン皇太子の後継として、ムクリン第2副首相(b.1943)を副皇太子に指名した。副皇太子の設置は初めてであり、当面は第3世代への王位継承は先送りされたかたちとなった。ムクリン副皇太子は第2世代の最後であるため、今後の第3世代の動向が注目される。年齢順のルールに従えば、第3世代であっても彼よりも年齢が上の王子たちには王位継承の可能性は無くなった。サウジアラビアの政府人事は大きく動いているが、大まかな傾向として、スダイル家の7兄弟の家系が要職から外れ、代りにアブドゥッラー国王の息子たちが登用される傾向にある(この点については、次回で詳しく取り上げる予定)。

UAEは、アブダビでは長子相続から兄弟間継承へ移行しつつある。初代ザーイド首長兼連邦大統領(d.2004)の没後、息子であるハリーファ現首長兼連邦大統領(b.1948)が継承している。しかしながら、ハリーファ首長については2013年以降、表だって動静が報じられることがなく異母兄弟であるムハンマド皇太子 (b.1961) が実質的な国政を担っている。ムハンマド皇太子の下でUAEが急速にサウジアラビアに接近し、GCC統合強化へ歩調を合わせており、実質的な君主の交代による政策変更をうかがわせる。ドバイではラーシド首長兼連邦首相(d.1990)の没後、息子のマクトゥーム前首長兼連邦首相(d.2006)が継承したが、現在のムハンマド首長兼連邦首相(b.1949)はその弟である。ハムダーン皇太子兼副首長(b.1982)はムハンマド首長の息子であり、2020年ドバイ万博招致活動におけるブルジュ・ハリーファ最上部でのアピールなど、体を張ったメディア露出が注目されている。

クウェートとオマーンは継承パターンが不明瞭であり、今後王位継承をめぐって政治的な不安定化が懸念される。クウェートでは、ジャービル系とサーリム系という2大家系の間で交互に首長位を継承する不文律が存在していたが、ジャービル系のジャービル首長(1926-2006)の没後、即位したサーリム系のサアド首長(1930-2008)が病気による執務困難のため国民議会の発議で廃位され、ジャービル首長の異母弟である現サバーフ首長(b.1929)が即位した。サバーフ首長は異母弟のナワーフを皇太子に任命し、甥のナーセル・ムハンマドを首相に任命し、王位継承の可能性をジャービル系、その中でも彼の兄弟とその息子たち(アフマド系)に限定した。サーリム系の長老たちは反発したが、サーリム系の有力な後継候補が立てられず、後継争いはサバーフ首長の甥同士であるナーセル・ムハンマド前首相とアフマド・ファハド元副首相(現アジア・オリンピック委員会会長)との間で展開されている。クウェート憲法が皇太子の任命に国民議会の承認(忠誠の誓い)が必要であると規定しているため、両陣営の争いは議会にも影響している。2006年以来の議会の混乱(8年間に6回の議会解散・選挙の実施)は、議員が水面下での両陣営の争いに巻き込まれ、代理戦争を展開していたためともみられている。2011年11月にナーセル首相が辞任し、後任に傍系のジャービル・ムバーラクが首相に就くことで両者の争いは痛み分けとされていたが、2014年に入っても水面下での両者の争いは継続しており、アフマド・ファハドによる政府転覆疑惑騒動がメディアで報じられるなど、ナワーフ皇太子の後継をめぐる争いは当面続く見込みである。この点についても次回で詳しく取り上げたい。

オマーンは、カーブース現国王(b.1940)に兄弟・嫡子が不在であり、皇太子も空位である。カーブース国王は2011年3月の内閣改造で世代交代を図り、従兄弟(叔父ターリクの息子たち)を側近に登用している。権力が国王に一極集中しているため、国王亡き後の政治的な空白への不安が大きい。王位継承については統治基本法によって規定されており、王室評議会の合意に基づき選出されることとなっているが、王室評議会で合意が得られない場合は国王の遺書に従うこととなっている。カーブース国王は7月から休暇と健康診断のためドイツに滞在しているが、動静が報じられていないため健康不安が高まっており、今後の動向が注目される。

(石黒大岳)

本文の注2014年6月8日に就任したスィースィー大統領は、就任直後に財政赤字の縮小を打ち出し、増税とエネルギー補助金の削減を実行した。その一方で、国家プロジェクトとして、40億米ドル規模のスエズ運河拡張工事を開始した。新政権の経済政策の全体像はいまだ明らかでないが、政権発足直後からスィースィー大統領の意向に沿った経済運営が実行に移されている。

新体制の発足5月末に実施された大統領選挙において、スィースィーは得票率96.9%を獲得して圧勝した。スィースィーの当選は既定路線であり順当な結果と捉えられたが、投票過程では予定外の変更が行われた。投票率を上げるため急遽投票2日目が休日とされ、さらに当初は2日間の予定であった投票日程が1日延長されたのである。投票率が重要視された理由は、現在の政治移行過程の正当性を確保するためには少なくとも前回の大統領選挙と同程度の投票率が必要だと考えられていたためである。さらに、新大統領の正当性を主張するには、2012年選挙で当選したムルシーの獲得票を上回ることが1つの基準と見なされた。

公式発表によれば、今回の大統領選挙の投票率は47.5%であり、前回選挙の決選投票の51.9%には及ばなかったものの、2011年以降の国政選挙と同等の投票率となった。また、スィースィーは2378万票を獲得し、2012年の決選投票でのムルシーの獲得票(1323万票)を大きく上回った。投票率およびスィースィーの獲得票数については、一部で疑問の声も聞かれたが、大きな議論になることなく公式結果として受け入れられた。国民の大勢は、実際に投票に行ったかどうかは別にしても、政治と治安の安定をもたらすことを期待できる唯一のリーダーとして、スィースィーの大統領就任を歓迎していたと考えられる。

圧倒的な得票率で当選したスィースィーは、6月8日に大統領就任式を行い、4年間の任期が始まった。就任式には、UAE、クウェート、バハレーン、ヨルダン、モロッコ、パレスチナ自治区、チャド、エリトリア、赤道ギニアなどの元首が出席した。スィースィー大統領の下での新内閣は6月17日に発足したが、首相を初めとする約半数の大臣は留任した1。なかでも経済関連省庁は、新設の省を除くと、大臣の変更はなかった(表1)。

(出所)各種報道を基に筆者作成

新政権の経済政策は、2014/2015年度(2014年7月~翌年6月)予算案の見直しから始まった。大統領選挙の投票初日に前内閣から提出されていた予算案に対し、スィースィー大統領は再検討を指示した。GDP比12%と見積もられた財政赤字幅の縮小を求めたのである。予算案はわずか5日で修正され、修正予算案は6月29日にスィースィー大統領によって承認された。

修正予算では、財政赤字はGDP比10%(2400億エジプト・ポンド:以下LE)に設定された。当初予算案に比べ、歳入を6.2%増やす一方で、歳出は2.2%削られた。歳入増加の手段として、付加価値税(Value Added Tax)とキャピタル・ゲイン税の導入などによる税収増が見込まれた。歳出削減では、補助金支出の縮小が主な手段となった。なかでも、これまで支出の約20%を占めていたエネルギー補助金は、2013/2014年度の実績予想値と比較して、約25%削減された。

緊縮財政政策は、新年度に入った直後から実施された。エネルギー製品の公定価格が大幅に引上げられたのである。長年安価に抑えられていたエネルギー価格の見直しがいずれ不可避であることは広く認識されていたが、突然の大幅な価格引上げは国民の予想を上回るものであった。

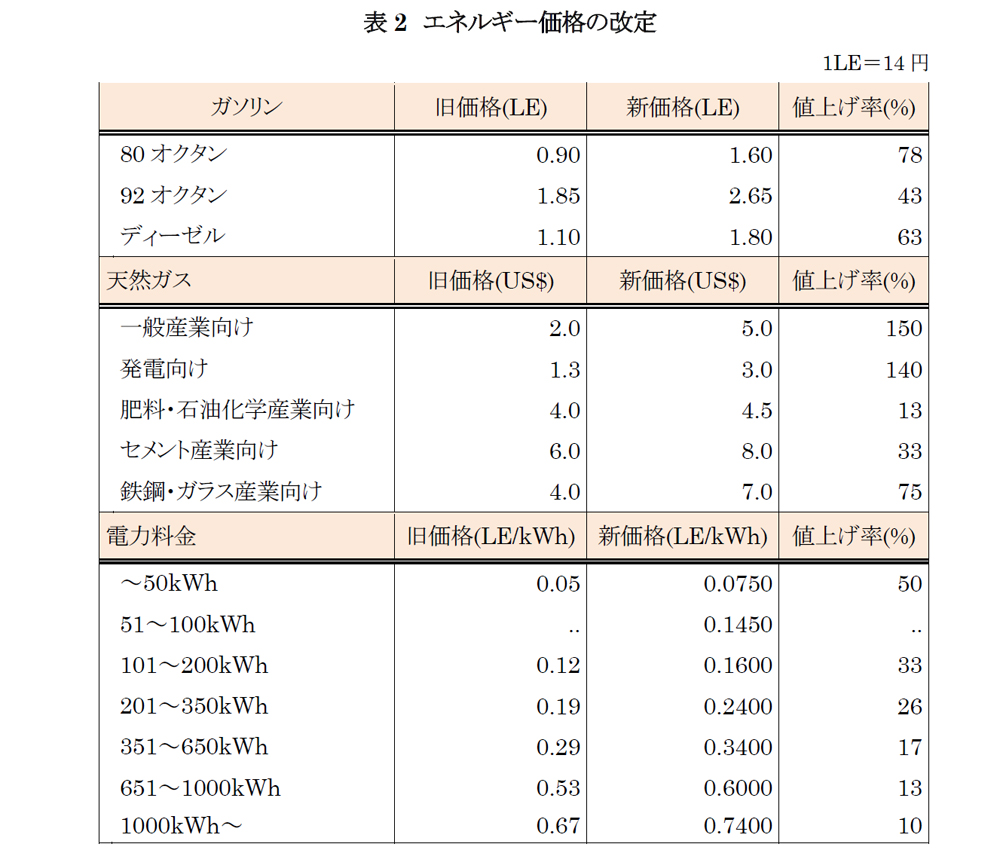

エネルギー価格の引き上げとその影響主なエネルギー価格の引上げは7月3~4日に発表され、5日から実施された。今回の価格改定では、ガソリン、産業向け天然ガス、電力について、大幅な価格引き上げが実施された(表2)。例えば、ガソリン価格の改定は2008年以来で、需要の約55%を占める80オクタン・ガソリンの価格は1リットルあたり0.9LE(12.6円)から同1.6LE(22.4円)へと78%値上げされた。また、電力料金は需要量によって10~50%値上げされたが、来年度以降にさらなる価格引上げが見込まれている。

(出所)各種報道を基に筆者作成

エネルギー価格の引上げは製造および輸送コストの上昇に直結するため、多くの財・サービス価格の上昇が懸念された。とくに、ミニバスなどの民間輸送業者は、突然のエネルギー価格引き上げに抗議するとともに、運賃の大幅値上げを模索した。それに対し、政府はエネルギー価格改定の必要性を説くとともに、便乗値上げを禁止し交通機関への価格監視体制を敷いた。また、価格改定に伴う社会混乱を防ぎ、低所得者層の経済的な負担を減らすとして、軍によるバス運行や安価での食糧販売が発表された2。

エネルギー価格引上げは7月のインフレ率に反映され、消費者物価指数は前月比で3.51%上昇した3。中央銀行によれば、そのうち1.52%ポイントがエネルギー価格引き上げの直接的な影響であった[Central Bank of Egypt 2014]。また、年率のインフレ率は11.04%となり、4カ月ぶりに二ケタとなった4。

インフレ率上昇懸念に対して、中央銀行(金融政策決定委員会)は7月17日に政策金利(オーバーナイト預金および貸出)を1%ポイント引上げていた。金利引き上げは昨年3月以来であり、その目的はインフレ抑制であると説明された。政策金利は、投資拡大を促すために昨年8月~12月に3度にわたって引き下げられたが、今回の引上げによって昨年8月の水準まで戻された。

スエズ運河開発プロジェクトの開始スィースィー政権は、緊縮財政政策によって財政収支の改善を図る一方で、いくつかの大型開発プロジェクトを計画している。そのうちの1つとして、8月からスエズ運河地帯の開発が始まった5。8月6日から軍と国内企業33社によってスエズ運河拡張工事が開始されたのである。今後1年で既存の水路に平行して72キロメートルの運河を掘削する計画である6。その費用40億米ドルは、エジプト国民を対象として売り出される「スエズ運河投資証券」で賄われることが発表された7。

スエズ運河の拡張と同時に、スエズ運河地帯での新たな港の建設、工業地区の造成、道路インフラの整備なども予定されている。その総合計画の策定業者として、8月19日にバハレーンを拠点とする開発コンサルタント企業であるDar Al-Handasah社とエジプト軍関連企業からのなる企業連合が選定された。今後、同企業連合によって、約8カ月をかけて開発総合計画が作成されることになっている。

新政権による経済開発計画の第1弾がスエズ運河開発プロジェクトであるが、その特徴として、国内資本の動員とエジプト軍の関与を指摘できる。運河拡張工事では、エジプト国民のみを対象に証券を発行し、また工事の実施者は軍およびエジプト企業に限定した。さらに、スエズ運河地帯の総合開発計画策定業者の選定にあたっても、エジプト軍と企業連合を形成した業者が選ばれた。スエズ運河地帯はエジプトにとって戦略的要衝であり、以前から軍が関与してきた地域であるが、スィースィー政権になって軍の存在感が一層高まっていると言えるだろう。

新政権の直面する経済課題大統領選挙戦では具体的な経済政策を示さなかったスィースィー大統領であるが、政権発足直後から補助金改革やスエズ運河拡張工事を実行するなど、経済の安定化と発展に向けて動き出した。しかしながら、新政権は、財政赤字以外にも多くの経済課題に直面している。

短期的な課題として最も深刻なのは、天然ガスの不足である。天然ガスは、2011年以降の政治不安によって外資系石油会社の投資が停滞したために生産量が落ち込み、国内需要を満たすことができなくなっている。その結果、セメント・化学肥料などの産業における生産や発電事業に支障がでている。とくに2014年夏は全国的に停電が日常化し、国民生活に大きな影響を与えた。

さらに、増加傾向にある貧困率、高止まりが続く失業率、対内直接投資の低迷など、2011年以降に悪化した経済課題の多くは、いまだ反転の兆しが見られないままである。新政権は、財政赤字の縮小だけでなく、経済構造の全面的な再構築に取り組む必要に迫られているのである。

(2014年9月2日脱稿、土屋一樹)

本文の注エジプト経済は、いまだ「1月25日革命」以来の低迷が続いているが、その一方で経済回復を目指す動きが本格化しつつある。スィースィー政権は、大規模インフラプロジェクトを経済回復と持続的成長の契機と位置付け、その実施のために「エジプト経済開発会議」を開催し海外からの投資を呼び込もうとしている。

スィースィー政権の経済ビジョンスィースィー政権の経済開発は、2014年5月の大統領選挙時にスィースィー陣営が公式ウェブサイト上に公表した経済ビジョン“The Map of the Future”が基礎となっている1。そこには、開発促進を目的とする県境の再画定、400万フェッダン(415万エーカー)の砂漠地開拓、農業用灌漑設備の全面的改修、22の新工業地域の造成、25の新都市開発、8つの新空港の建設、新たな高速鉄道網の構築、全国的な道路整備(4000~5000キロメートル)など、壮大な国土開発プロジェクトが列挙されていた。もっとも、その実現には莫大な投資を必要とすることが明らかであるにもかかわらず、いずれのプロジェクトについても具体的な実施計画が示されていなかったため、スィースィーの経済ビジョンは非現実的な構想と受け止められた2。

ところが、スィースィー政権発足以降に打ち出された新たな経済開発プロジェクトは、その多くが“The Map of the Future”構想を具体化したものであった。2014年末までに、県境の再画定、1200キロメートルの道路整備、100万フェッダンの砂漠開拓、穀物の国際流通・貯蔵拠点のための港湾建設といった開発プロジェクトが公表された。また、地方開発では、ムルシー政権期から具体的な検討が始まっていたスエズ運河地帯の総合開発に加え、上エジプトのケナ市・サファガ市・クセイル市を結ぶ三角地帯での鉱物資源の開発(Golden Triangle Project)、および地中海沿岸地域の観光都市の開発(Northwest Coast Development Project)が議論されている。

大規模開発プロジェクトは、政府によって青写真が描かれているものの、その主な担い手として想定されているのは民間部門(外資企業)である。政府部門が構想をまとめ、内外から投資を募るのである。政府は慢性的な財政赤字と債務を抱えており、大規模開発プロジェクトを自らで実施する財政的余力がないためである。

エジプト経済開発会議(EEDC)の開催今後4年間の具体的な経済開発計画の公表と、その実施のための投資を募ることを目的として、エジプト政府は2015年3月13~15日に「エジプト経済開発会議(Egypt Economic Development Conference:EEDC)」の開催を予定している。同会議では、“The Map of the Future”構想に基づく開発計画の提示が見込まれている。この会議の着想は、軍がムルシー大統領を追放した2013年7月にサウジアラビアによって提案されたエジプト支援国会合に端を発するものであるが、スィースィー政権は経済支援よりも投資誘致に焦点をあて、各国首脳に加えて、諸外国の企業経営者の積極的な参加を呼びかけている。2015年1月15日には公式ウェブサイトが開設されるなど、準備は整いつつある3。

エジプト政府はEEDCの開催を経済回復の契機と捉え重要視している。会議の開催までに投資法の改正や議会選挙が予定されるなど、政治と経済の両面で安定化と制度構築の進展を示し、投資環境の改善をアピールしている4。また、スィースィー大統領は、2014年9月24日の国連総会での演説5、同11月のイタリアとフランスへの訪問、同12月の中国訪問、2015年1月のカイロでの安倍首相との会談などの機会に、各国首脳および企業経営者にEEDCへの参加を呼びかけている。エジプト政府は、政治・経済・治安の安定化に向けた取り組みと投資ポテンシャルをアピールすることで、計100~120億米ドルの投資契約を結ぶことを目標としている。

マクロ経済の安定に向けてスィースィー大統領は、就任直後に大幅なエネルギー補助金の削減を実施し、さらに食糧補助制度の再構築を始めるなど、国民生活への影響が大きいとして歴代の政権が躊躇していた大胆な歳出削減策を打ち出した。歳入面においても、一部所得税率の引き上げ、キャピタル・ゲイン税の導入、一部品目の売上税率引き上げといった増収策が実施された。また、2015年中に付加価値税(Value Added Tax)の導入が予定されるなど、スィースィー政権はマクロ経済の安定化を重視し、着実な財政改革に取り組んでいる。

一方、中央銀行もマクロ経済安定化を重視し、インフレ抑制に加え、昨年末以降に為替闇市場の解消を図っている。為替の闇市場は、2012年後半に約10年ぶりに復活した。エジプト・ポンド(LE)の下落を阻止すべく中央銀行が為替市場への介入を活発化させたことで出現したのである。公定為替レートは、2014年後半1ドル7.15LEで安定的に推移したが、闇市場では2014年12月下旬に同7.80LEを記録した6。実質的な二重為替レートは海外からの投資抑制要因となるため、中央銀行は為替闇市場の撤廃に向けて動き出した。外貨供給量を増加させたのに続き7、2015年1月中旬以降は公定為替レートの下落を容認する姿勢に転じた。その結果、公定為替レートは同1月29日に1ドル7.59LEまで下落し、闇市場との差が縮小した。

2014年後半以降に顕著となった国際原油価格の下落は、財政赤字の縮小に寄与するという点で、マクロ経済の安定化に繋がるだろう。しかしながら、国内石油部門への投資、アラブ産油国からの経済支援と投資、観光収入など、原油価格の下落に伴う落ち込みが懸念される部門もある。なかでも、湾岸アラブ諸国からの投資とロシアからの観光客の減少が懸念されている。

政治・治安の安定化に向けてスィースィー大統領は、政治と治安の分野でも「安定化」を優先事項としている。政府に異を唱える行動は、テロ活動に限らず、抗議運動についても厳しく取り締まり、社会秩序の維持を図っている。個人の自由・権利よりも社会安定を優先していると言えるだろう。そのなかで、とくに軍が大きな役割を担っている。軍は、スィースィー政権の実動部隊として存在感を高めており、政治・経済・治安のすべてにおいて影響力を発揮している。

スィースィー大統領は、強権的なリーダーシップによって、政治・経済・治安の安定化を図っている。その試みは、これまでのところ国民の多数から支持を得ているが、「1月25日革命」後のエジプトにおいて、強権的な手法だけで「安定化」を維持するのは難しいだろう。持続的な社会安定を実現するためには、早期の経済回復が不可欠である。経済回復は、スィースィー体制の安定化にとっても喫緊の課題である。

(2015年1月31日脱稿、土屋一樹)

本文の注エジプト近代史初の民主的選挙で選ばれたムハンマド・ムルスィー政権は、2013年7月3日に国防相のアブドル・ファッターフ・アル=スィースィー(以下スィースィー)の軍事クーデターによって転覆させられた。スィースィーは憲法を停止し、暫定政権を発足させ、最高憲法裁判所長官のアドリ・マンスールが2013年7月3日から2014年6月8日まで暫定大統領となった。スィースィーの政治的ロードマップは、第一に憲法改定案の策定、第二に大統領選挙の実施、そして第三に議会選挙の実施という三つの段階によって構成されている。そして現在までに最初の二段階は実施され、最終段階の議会選挙は2014年10月に実施の予定である。

第一段階:2014年憲法2014年1月14日から15日にかけて国民投票に付され、有効票の98%の支持を得た新憲法は 、文民統治の土台を崩し 、軍と司法の支配に基づく警察国家を制度化するものである。エジプトで最も影響力のある3つの政治的アクターは、その影響力が大きい順に、①軍(と軍事予算)、②司法機関、③イスラーム主義者(エジプトで唯一組織化された政治的反体制勢力)が挙げられる。以下、新体制のもとでのそれぞれの位置づけを見ておこう。

新憲法下の軍は、行政機関による管理の及ばないところに位置づけられている。新憲法における軍の予算は引き続き立法府による監視を免除されており、防衛予算を議論できるのは国家防衛評議会(National Defense Council)だけである。しかし新憲法は防衛予算を承認する権限が誰にあるかを規定していない。さらに国防相はエジプト軍最高評議会(Supreme Council of the Armed Forces)によって任命された軍人でなくてはならないと規定している。さらに、軍への批判をあらかじめ押さえ込むため、新憲法は一般市民に対する軍事裁判を許し、対テロリズム条項を盛り込むことで、政府に批判的な人々をテロリストと名指しして黙らせることを可能としている。言い換えれば、新憲法によって軍はあらゆるレベルで政治に介入する権力を保持することができ、そこには文民統治と軍のバランスのとれた関係を見出すことはできない。

次に、第二のアクターである司法機関を見る。エジプトの司法機関は、2013年7月の軍事クーデターを強く支持した。新憲法は、検事総長の任命権を大統領から最高司法評議会(Supreme Judicial Council)へ移行させ、司法機関を立法府の影響から切り離している。新憲法によれば、司法機関は予算を一括で受け取ることができ、議会の監視を免除されており、立法機関からの独立権が確保されている。司法機関は議会を解散する権限を持ち、選挙の実施を阻むこともできる。民主国家では司法の独立は必要不可欠であるが、エジプトでは司法機関が強力な政治アクターと化し、軍事政権と同盟関係を結ぶことで、抗議運動とテロリズムに関する新しい法律のもとで、政権による反対勢力の弾圧を助けている。具体的には新憲法の成立後、政府はムスリム同胞団をテロ組織に指定し、ジャーナリストや抗議運動家を投獄したり、2011年1月25日の民衆蜂起の際に大きな役割を果たした世俗的な「4月6日運動」を禁じたりしている。

最後のアクターは、イスラーム主義者である。新憲法の第74条は、宗教を母体とする政党の結成を禁じている。これは2011年以前の憲法への立ち戻りを意味する。この条項により、2011年以降に結成された15以上のイスラーム政党の存在が脅かされている。イスラームを母体とする政党を結成することを禁じた目的は、ムスリム同胞団のように現在の政治体制に強く反対する組織を排除することであり、他のイスラーム主義組織から反体制勢力が出現することを防ぐことである。さらに第237条は反対勢力、主にムスリム同胞団への対抗手段として、国家がテロと闘い、その資金源を断ち切ることを義務づけている。

第二段階:2014年大統領選挙次に、大統領選挙の経緯と結果を見よう。選挙は2014年5月末に行われ、予想通りスィースィーが大勝をおさめた。13人が立候補した2012年の大統領選挙と比べ、2014年の選挙は2人しか立候補せず、投票も一度で終わった。2013年にムルスィー政権を転覆したスィースィーは、軍、国の資金、国家機関、国営・民間メディアおよびビジネス界の支援を得て選挙キャンペーンを展開し、圧倒的に有利な立場にたった。対立候補のハムディーン・サバーヒは2012年の大統領選挙で3位になった左派ナーセル主義の政治家で、「エジプト潮流党」(Egyptian Popular Current)の党首であり、貧困層と若者の支持を得ていると主張した。

競争が激しく誰が勝つか見通しがつかなかった2012年の大統領選挙とは異なり、2014年の選挙はスィースィーの勝利が当初から明白であった。2013年7月3日以降、エジプトの実質的な指導者と目されていたスィースィーは、大衆向けの選挙キャンペーンは行わず、公の場で支持を訴えることもしなかった。その代わりテレビには頻繁に登場し、録画インタビューを放送し、選挙プログラムについては語らず、もっぱらエジプトのヴィジョンと愛国主義に関する感情的なスピーチを繰り返した。スィースィーは、雇用創出や経済活性化のための明白な経済政策や、反体制派への抑圧を軽減しより包括的な政治を約束するといった政治的公約は何も行わなかった。その代わりにエジプトの安定と安全保障を約束し、シナイ半島でのムスリム同胞団に対する「テロとの闘い」を支持するよう国民に求めた。選挙キャンペーン期間中、エジプトのメディアは軍を革命の立役者として称え、スィースィーがすでに大統領であるかのように報じることで、スィースィーの人気の高さを強調した。メディアは総じてスィースィーのイメージアップにつながる映像や音楽を流し、愛国心の名の下で投票に行くよう国民を促す役割を果した。

テレビのインタビューに加え、スィースィーは選挙キャンペーン用の巨大ポスターを数多く作成し、アフマド・シャフィーク、アムル・ムーサ、ムバーラク政権時代の与党国民民主党(National Democratic Party: NDP)のビジネスマンからなるチームと共に選挙キャンペーンを展開した。スィースィーには所属政党がなく、いわば軍がスィースィーの政党とも言える。このためスィースィーは、彼が軍との間に持つパトロン・クライエント関係に基づく利益誘導を利用して 選挙キャンペーンを進めたのだ。

一方、サバーヒ側は資金的支援が乏しく、メディアによる扱いも小さかったため、草の根選挙キャンペーンを展開し、頻繁に公の場に現れた。サバーヒは、テロリズムに終止符を打つこと、2011年1月25日の「革命」の犠牲者のために法に照らした処罰を行うこと、貧困と雇用問題への取り組み、経済の自給自足に優先的に取り組むなどの選挙公約を打ち出していた。選挙公約のないスィースィーに対して有利に選挙を進めようと、サバーヒはスィースィーを公開討論へ誘ったが、スィースィーは生放送の討論番組への参加を断った。

しかし蓋を開けてみると、サバーヒの得票率は4%にも満たなかった。これはサバーヒが、国民からの支持率と、勝利が明白と目されていたスィースィーの対抗馬としてどれだけ存在感を示せるかを読み違えたことを示している。サバーヒは、スィースィーの勝利が明白な大統領選挙に立候補することで、逆に国内的にも国際的にも選挙を正当化することになるとして非難を浴びた。サバーヒの誤算は2011年の民衆蜂起に参加した反体制派側の支持者が、旧体制が再び権力の座につくことを回避するため、自身に票を投じるだろうと予想したことだ。だが、むしろ有権者の間で広まっていたのは、結果がすでに明白な選挙に対する無関心であった。またサバーヒは、革命的な変化をもたらそうとしているのか、それとも改革主義者であるのか立ち位置が明白でなく、このため有権者の目にはスィースィーの対抗馬となる候補者として映らないという戦略的な間違いを犯していた。サバーヒの主張は、テロリズムと対峙し、同胞団を排除するといった点でスィースィーの主張と似通っていた。さらにサバーヒはムルスィーを失脚させた軍事クーデターとその後軍が示したロードマップを公然と支持し、スィースィーを2013年の革命のヒーローであると称賛した。サバーヒは青年層を中心に支持を広げようとしたが、これも結果的には戦略的な誤りであった。青年層はイデオロギーの違いで分裂しており、組織化されておらず、概してサバーヒの立候補を支持する者と反対する者とに分かれていた。また、エジプトで最も組織化された政治勢力であるイスラーム政党は、2011年以降の選挙において有権者を動員できる能力を証明してきたが、このイスラーム政党と選挙協力を行わなかったことも、サバーヒの戦略的な誤りであったといえよう。

スィースィーは国民に対して、エジプトの5,400万人の有権者のうち、少なくとも4,000万人は投票するよう呼びかけた。スィースィーにとって高い投票率が重要だったのは、第一に自身のリーダーシップと2013年の軍事クーデターへの支持を確認すること、第二に国際的なパートナー、特に米国に対して、自身のロードマップが国民から広く支持されており、安定をもたらすことを示すため、そして第三に、2012年大統領選挙時のムルスィーの獲得票である1,300万票を超える票を得ることで、自らの正当性を主張するためであった。しかし実際の投票率は50%に満たなかった。この低い投票率の背景としては、強力な対立候補がいなかったこと、投票前から結果が明白だったこと、そして投票者の大半がスィースィーの支持者だったことが挙げられよう。

第三段階:議会選挙2013年のクーデター直後に発表された軍の移行ロードマップによれば、議会選挙は大統領選挙よりも前に行われるはずであった。大統領選挙を先に行うと決断した狙いは、第一にスィースィーによる政治的統制をできるだけ早期に強化すること、第二に選挙を経ていない暫定政権の正当性を高めること、第三にスィースィーが議会を通さずに大統領令のもとで軍の立法議案を推し進められるようにすることであった。スィースィーの大統領就任の数日前に、当時の暫定大統領だったアドリ・マンスールが議会選挙に関する新しい選挙法を制定した。この新たな法律によれば、全567議席のうち420議席は小選挙区の議席であり、120議席は政党リストから選出され(個人もグループを作ることで、政党リスト用の議席を獲得することができる)、27議席は大統領が直接任命する議席と定められた。この選挙法は議会における政党の存在感を弱め、裕福な個人、エジプトの治安機関とつながりのある地元の有力者、そしてムバーラク時代の旧NDPに所属していた議員の返り咲きに繋がるものであるとして、多くの政党がこの法律を非難した。2011年末から2012年頭に行われた議会選挙では1/3が小選挙区の議席であり、2/3は政党リスト用の議席であった。これに対し新しい法律では、議席の大半は小選挙区議員用である。スィースィー自身は政党に所属していないため、スィースィーと旧ムバーラク政権に忠実だった小選挙区選出の議員が議会をコントロールし、議会の立法権限を弱体化し、行政機関の管理下におくという方向が予想される。こうして、NDPのような政党を別の名前で再建する道筋がつけられるだろう。

7月14日の高等裁判所の判決は、2011年の民衆蜂起後に解党させられた旧NDPの指導部にいた人物たちが立候補することを妨げないとし、旧体制の重要人物たちが今後権力の座に返り咲いていく可能性が示された。他方で、エジプトで最も力があり組織化された政治勢力として知られているムスリム同胞団は、政府からテロ組織に指定され、同胞団の政治部門である自由公正党(Freedom and Justice Party)は、解散を要求する訴訟を受けている。さらに議会選挙の結果、組織的な能力と大衆からの支持を欠いた世俗政党やリベラル政党が議席を占めるようになれば、ムバーラク体制時代に蔓延していたパトロン・クライエント関係に基づく利益誘導が議会を支配するようになり、立法権限の損なわれた議会になることも予想される。

スィースィーの課題2013年の軍事クーデターから大統領選挙に至るまで、国営・民間メディアはムルスィーを誹謗中傷し、スィースィーをエジプトの救世主として称えてきた。しかしながら、大統領に就任した今、スィースィーはエジプトの社会・経済的課題に取り組むことができなければ国の救世主としてのイメージを保つことは困難になるだろう。選挙綱領がないまま、スィースィーは投資を呼び込み、雇用を創出し、インフラ、教育、福利厚生の緊急課題に対処することができるかどうか、予測することは難しい。しかし、選挙キャンペーン中のインタビューをみると、スィースィー自身は、エジプトの抱える問題に対する解決策を何一つ提示していないことが読み取れる。例えば、エジプトのエネルギー問題と電力不足にどう対応するかを問われた際に彼は、「省エネルギーとLED電球の使用」によって電力問題は簡単に解決できると答えている。エジプトのパン不足の問題を問われた時には、「人々がパンを節約する」ことで解決できると答えた。最も緊急性の高い雇用問題については、若者のために数千の食料品移動販売車を購入する手助けをし、若者がエジプト中で食料品を販売できるようにすると答えている。スィースィーは、巨大インフラの建設、砂漠の開拓による地方開発といった約束などもしているが、どれも過去の大統領が約束したことと同じである。

スィースィーが直面している他の課題としては、2013年の軍事クーデター以降のエジプト国民に対する大規模な人権侵害がある。ヒューマン・ライツ・ウォッチ(Human Rights Watch)とアムネスティー・インターナショナルによると、エジプト当局は未曾有の規模の拷問、大量殺戮(2013年7月以降、死者は1400人以上に上る)、軍政に反対する2万5千人から4万人の一般市民の投獄などを行っている。さらに数百人の囚人が死刑判決を受けており、2014年3月22日には、たった一日で529人もの同胞団メンバーが死刑判決を下されている。

スィースィーは、政治的な包括性がないまま自身の支配を確立しようとしてきた。これは、政治システムに影響力をもつ勢力が限られ、政治体制の安定が損なわれることを意味する。エジプト国民、特に青年層に対し、繁栄、安定と尊厳を提供できず、反体制派を政治システムから排除したままでは、スィースィーは権力の座に留まるためにさらに強制力を執行すること迫られるだろう。しかし、2010年末にチュニジアで始まった「アラブの春」以降の中東の変容が示すのは、政治的排除と過度の弾圧は、シリアとイラクで勢いを得ている「イスラーム国(IS)」のような過激な組織が支持を拡げる環境を生み出すということである。

(2014年7月15日脱稿、ダルウィッシュ ホサム)

2014年7月~8月、イスラエルは「守りの尖端(Protective Edge)」なる作戦名を掲げてパレスチナのイスラム過激派「ハマス」が実効支配するガザに侵攻し、約50日に及ぶ戦火によってパレスチナ側に民間人を含めて2100人の死者と1万人の負傷者を強いた。過去6年間で三度目となるこの本格的な軍事衝突は、ハマス側のイスラエル領内に対する散発的なロケット攻撃に加えて、双方間で昂進した市民レベルの暴力の応酬を直接の契機としたが、結果的にイスラエルの抱える安全保障上の問題を解決するものとはならなかった。むしろ、不均衡に激しいイスラエルの武力行使は、国際社会の強い批判を浴びることとなり、今次ガザ侵攻の「戦術的に勝利しながら、戦略的に敗北したも同然」という評価につながった。とりわけヨーロッパの主要諸国は、激高するそれぞれの国内世論に押される形ではっきりとイスラエルとの距離を示し始め、スウェーデンがパレスチナ国家を公式に承認し、英、仏、アイルランドなども議会レベルではパレスチナの国家承認を決議した。国連人権理事会が新たにこの軍事衝突をめぐる戦争犯罪を調査する特別委員会の設置を決めるなど、イスラエルへの圧力はこれまでになく高まったと言える。このような国際的な孤立は、しかし、イスラエル内政に二つのベクトルを生み出しつつある。いずれも批判に対して耳を塞ぐという点で共通するが、一方では中・長期的な政治問題への無関心が蔓延して、ユダヤ人市民の間の貧富差の拡大や生活コストの高騰といった直近の経済的、社会的問題に争点が移り、他方で国粋主義的な風潮がさらに前面に押し出されてきた。こうした趨勢は、12月に決まったクネセト(イスラエル国会)の早期解散と総選挙(2015年3月17日投票予定)に象徴されている。ネタニヤフ首相率いる連立政権の崩壊が任期を半分残したクネセト解散の直接の契機となったが、その主要争点は、和平プロセスや国際的孤立への対応とはまったくかけ離れた、社会保障費などをめぐる新年度予算案での対立と、それ以上にイスラエルをユダヤ人国家であると規定して非ユダヤ人の権利制限を推進しようとする「国民国家法案」(通称Nationality Bill: NB)の是非にあったのである。

「民族主義」と「民主主義」の「相克」11月下旬に内閣からクネセトに上程されたNBは、イスラエルを「ユダヤ民族のための単一民族国家」と定めて、ユダヤ宗教法を優位的な法源と認めようとするものである。すなわちそこでは、イスラエル国家においてはユダヤ人市民が法制上の特恵を得て、非ユダヤ系市民は法に規定された個人的な権利のみ認められる(民族的・集団的権利は否定される)ことになる。イスラエル市民の約2割を占めるパレスチナ人には、民主主義の鉄則であるはずの法の下の平等が否認されるのである。建国以来、ヘブライ語と並んで国家の公用語に掲げられてきたアラビア語がその位置付けを失うところに、この法案の本質が露呈している。

現実には、イスラエルにおいてパレスチナ人がユダヤ人と対等な市民として扱われてきたことはなかった。政治指導層はもとより、一般のユダヤ系市民も、改まった席では自国の名称を「ユダヤ人国家イスラエル(The Jewish State of Israel)」と呼ぶのが常であったし、建国の指導理念であるシオニズムは、「ユダヤ人の、ユダヤ人による、ユダヤ人のための」主権国家を樹立するイデオロギーだった。しかしそれと同時に、イスラエルは欧米近代の所産である民主主義を標榜し、独立宣言には「…そのすべての住民の利益のために国家の発展を促進し、…宗教、人種、あるいは性にかかわらずすべての住民の社会的、政治的諸権利の完全な平等を保証し、すべての宗教の聖地を保護し、国際連合憲章の原則に忠実でありつづける」との文言が書き記されている。このため、非ユダヤ系市民の最大勢力であるパレスチナ人に対する処遇も、表見的には民主主義の外皮を纏わせる必要に迫られたのである。例えば、市民的平等を原則とする年金等の福祉厚生システムからパレスチナ人が除外される根拠は、主として義務兵役に就かないという事実に基づくが、そもそもパレスチナ人は対敵通謀の恐れありとして兵役の対象に含められていない。クネセトの選挙権・被選挙権は認められているが、議院内閣制を採るイスラエルの閣僚に登用されるパレスチナ人議員は皆無に等しい。これらは、建国以来一貫して「ユダヤ人国家」であり続けてきたイスラエルが、同時に「民主主義国家」でもあることを喧伝しているところに由来する原理的矛盾を糊塗するための「運用」にほかならない。すなわち、「民族主義」と「民主主義」との間に必然的に生起する軋轢を、一般則とその適用除外の関係に即して説明しようとしてきたのである。適用除外の法理を正当化する最も一般的な根拠は、「国家の安全保障上の必要」であった。

NB上程の意味するものNBの上程は、要するにこれまでのような一般則と適用除外の論理操作といった表見的民主主義の外皮を剥ぎ取り、剥き出しの民族主義が前景化しつつあることを意味する。2015年3月に選出される新クネセトがNBを可決すれば、その瞬間にイスラエルが建国以来掲げてきた「中東で唯一の機能する民主主義」というスローガンは過去のものとなる。非ユダヤ系市民、とりわけパレスチナ人は、ともかくも法制上は市民としてユダヤ系と対等なパートナーという位置付けから、「存在を許容される厄介者」という扱いに転落するのである。極言すればイスラエルは、世俗主義的民主国家の体裁をかなぐり捨てて、ユダヤ教原理主義国家への道を一歩踏み出すということになろう。これをシオニズムが原理的に胚胎する宗教的契機の顕在化と看做してしまえばそれまでである。しかし少なくともネタニヤフ首相の拠って立つ修正シオニズムの論理は、ジャボチンスキーの「鉄の壁」政策に示されるように、第一義的には世俗的観点からの国家防衛を希求するものであって、ユダヤ教のドグマへの親近性を自明としない。しかも米国育ちで欧米流の民主主義の何たるかを見知っているネタニヤフにとって、NBの如き法案が国際社会でどのように受け止められるかを斟酌しなかったとは考えられない。その彼が、必ずしも嬉々としてではないにせよ、連立政権を崩壊させるリスクを承知の上でNBの上程に踏み切った理由は、閣内極右派に加えていわゆる宗教シオニスト政党や超正統派政党の支持を確保し、右傾化する世論に訴えて解散・総選挙を有利に展開しようとしたのだという観測が専らである。そこには、右派・中道のバランスの上に辛うじて続いてきた脆弱な政権基盤を、この機に乗じて再編し、多少なりとも求心力を回復して延命を図ろうとするネタニヤフ首相の個人的な損得勘定が見え隠れしている。

背景としての和平プロセス蹉跌しかし同時に、ネタニヤフ自身が主張するように、NBが「守りの尖端」作戦を挟んで流動化しつつあるパレスチナ問題に対しての、彼なりの政治的応答であるという要素も見逃してはなるまい。2013年夏にケリー米国務長官の新たな仲介努力によって再開されたパレスチナ和平交渉は同年中に失速、合意期限(2014年3月末)までにはまったく進展が見られなかった。パレスチナ自治政府のアッバス議長は、従前よりイスラエルを「ユダヤ人国家」としては承認しないと繰り返しており、和平交渉が暗礁に乗り上げたことにより当事者間の直接交渉による国家樹立という従来の姿勢から戦略を転換した。国連を中心とする国際社会でのパレスチナ自治政府の存在感を増すことで、イスラエルの認否に拘らず国際法上の主権国家としての体裁を整える方向に舵を切ったのである。パレスチナ自治政府は、和平交渉継続中は控えていた各種の国際条約・機関に対して、国家として参入・加盟を申請した。同時に2014年4月下旬、イスラエルがテロ組織として排撃するガザのイスラム過激派ハマスとの和解に踏み切り、表向きにはパレスチナ統一戦線が構築された。

これに対してネタニヤフ政権は即刻、和平交渉の凍結を公式に宣言し、ここにケリー調停は完全に頓挫した。その閉塞状況を背景として、一方にイスラエルのユダヤ系市民が、他方にパレスチナ自治政府領内およびイスラエル国内のパレスチナ人とが対置され、ユダヤ人とパレスチナ人の双方のコミュニティの間に抜き差しならない憎悪感情が昂進したのである。ネタニヤフ首相は折からイラクやシリアに急速に台頭しつつあった過激派「イスラーム国」の脅威を指摘して、要すればパレスチナ自治領域での実力行使も辞さないとの方針を示した。これは事実上パレスチナへの主権付与を拒否し、和平プロセスが前提としていた二国家解決案そのものの否認と受け止められた。

2014年夏の「守りの尖端」作戦は、このような和平プロセスの破綻とそれに伴う双方間の敵意の昂進を伏線としていた。西岸・ガザのパレスチナ人とイスラエルのユダヤ人との間の暴力の応酬がひとしきり続き、いわばその延長上にガザへの本格的な侵攻が企図されたのであった。ネタニヤフ政権にしてみれば、それは第一義的には強硬にパレスチナ過激派(ハマス等)への報復を求める世論に応える軍事行動であったが、同時にハマスがイスラエルに撃ち込んでいたロケット弾の射程が延伸し、主要都市を含む国内深奥部まで射程に収めるようになった事態への予防先制でもあった。しかしハマス側がイスラエルに向って張り巡らせたトンネルの存在が発覚したことによって、作戦目的はトンネルの完全な破壊とガザの非武装化に拡大された。このために7月中旬から8月初旬まで大規模な地上部隊が投入され、そこで惹起された市街戦がパレスチナ側に冒頭に述べたような大きな被害をもたらしたのである。イスラエル側の犠牲も単発の軍事作戦としては異例の大きさとなっている。いずれにせよイスラエルのガザ侵攻は、すでに蹉跌が明らかとなっていた和平プロセスへの当事者双方の側の憤懣を爆発させ、交渉への復帰をほとんど不可能にした。NBは、そのような状況の延長上に登場し、強硬化するイスラエル社会の雰囲気を投影した動きにほかならなかった。

結び2014年8月下旬の作戦終結・暫定的停戦後も基本的に双方間の敵意の昂進という循環に変化はなかった。むしろ、9月早々のイスラエル政府による西岸の土地強制収用の決定とこれに伴う各地での衝突や、11月下旬のエルサレムにおけるユダヤ教会堂(シナゴグ)での殺傷事件に明らかなように、コミュニティ間の対立は悪化の一途を辿っているかに見える。ユダヤ系市民の言葉を借りれば、「かつては(自爆テロの恐れがある)バスに乗ることをためらった。しかし現在は、バス停で並ぶことすらできなくなっている」のである。西岸で入植者が襲われ、ガザからロケット攻撃を受け、東エルサレムで殺傷事件が頻発する。そうした暴力状況の拡大は、いずれイスラエル領内のパレスチナ人に波及しないはずはないという強迫観念が、ネタニヤフ政権を支配しつつある。NBは、一方において「ユダヤ人国家」の否認を続けるアッバス・パレスチナ自治政府議長に対する示威と牽制であり、それと同時に、あるいはそれ以上に、イスラエルのパレスチナ人市民に対する明確なメッセージである。とりわけ、イスラエル北部のガリリー地方に集住し、この地域にあっては多数派を形成するパレスチナ人が、非ユダヤ系市民としての集団的ないし民族的権利を主張して自治権を要求する動きが出てくることに対する予防先制的な措置と考えることができるのである。

いずれにせよ、NBがこのまま次期クネセトに付されるかどうかは総選挙の結果次第となる。付された場合でも、法の下の平等と、ユダヤ宗教法と並んで国際法(とりわけ国際人道法)を同列の法源として認めない限り、NBは無効だとする市民的な反対運動の台頭は不可避であろう。そもそも、法源としてのユダヤ宗教法とは何かをめぐって論争が起きつつある。それはあたかも、「ユダヤ人とは誰か」をめぐる古くて新しい争いを髣髴とさせるものである。通常はユダヤ宗教法の最大の護持者と看做されているユダヤ教超正統派の一部からも、NBは例えば国旗や国歌の称揚と混淆させることによって宗教的価値を世俗性の強いナショナリズムの次元にまで貶めるのではないかという懸念が示されている。要するに、イスラエルをユダヤ人国家という結節軸に収斂させようとするNBは、むしろ従来以上の社会的な分断の契機を持ち込む結果となっているかに見える。さらに、牽制や示威の効果を狙った当のパレスチナ自治政府は、2015年冒頭に国際刑事裁判所(International Criminal Court: ICC)への加盟申請を行い、4月には加盟が実現する見込みとなった。これにより、東エルサレムを含むイスラエル占領下のパレスチナ領域が国際人道法に基づく犯罪捜査の対象となる。その際にNBがイスラエルの国法として成立していれば、当然ながら国際社会はイスラエルを人種差別国家あるいは非民主国家として批判することになり、それはICCの判断基準に然るべき影響を与えるだろう。かくして、NBがイスラエルにもたらす帰結とは、対内的な分断と対外的な孤立という、望ましからざる事態である蓋然性が高いのである。

(2015年1月30日脱稿)

東洋英和女学院大学教授 池田明史

アルジェリアでは、2014年4月に行われた大統領選挙で、77歳の現職、ブーテフリカ大統領が4回目の当選を果たした。「アラブの春」で中東アラブ諸国の体制が揺らぐなか、アルジェリアにおいてこのような長期政権が維持されている理由は、1988年以降の体制構造の変容に求められる。

16年目のブーテフリカ政権1999年以来現職であるアブドゥルアズィーズ・ブーテフリカの政権は、今回の当選で通算16年目に入ったことになる。5年前の前回選挙に比べると、投票率は74.56%から51.70%に落ち、ブーテフリカの得票率も90.23%から81.49%に低下した(2009年4月15日付、2014年4月23日付アルジェリア官報を参照)ものの、2位のアリー・ベンフリース(元首相)以下を大きく引き離しての当選であった。しかしながら、ブーテフリカ大統領については2013年春の長期入院以降、健康状態が心配されており、また、16年目に突入した長期政権に対して、野党や国民からの不満の声も上がっている。

2014年6月10日、野党と無所属政治家、人権活動家らからなる「自由と民主化移行のための調和」1の呼びかけにより首都アルジェで開催された「民主化移行」会議では、政治的停滞に対する批判と、アルジェリアの民主化移行の必要性が強調された。デモクラッツと呼ばれる左派政党(Rassemblement pour la culture et la démocratie: RCD、Front des forces socialistes: FFS)とイスラーム政党(Mouvement de la société pour la paix: MSP、Front pour la justice et le développement: FJD、Ennahda)が一堂に会したことで注目されたこの会議をめぐって、二つの話題が新聞をにぎわせた。

一つは、軍の政治的役割である。前記会議において、ムールード・ハムルーシュ(元首相)が、民主化移行に際して軍が重要な役割を果たすべきであると発言したほか、ムクラーン・アイト・ラルビー(人権活動家)は、「体制を構築したのは軍であり、[アルジェリアが独立した]1962年以来、大統領と政府を立てたのは軍である。現状において、軍は退くことはできないはずである。平和的な変革を行うために、軍が介入しなければならない」(El Watan紙2014年6月11日付)と、アルジェリア政治の調整役としての軍の役割を強調した。90年代の内戦期以来、政治に表立った介入は行わないとされている軍であるが、ブーテフリカ政権を批判する立場から、アルジェリアの体制の中枢を担うアクターとしての軍の役割が、再び喚起されたわけである。

もう一つは、イスラーム救済戦線(Front islamique de salut: FIS)の政界復活をめぐる論争である。前記会議には、かつてアルジェリア初の複数政党政に基づく選挙(90年の地方選挙、91年の国政選挙)での勝利によって体制に危機をもたらし、92年に禁止されたFISの元活動家3名(アブドゥルカーディル・ブーハムハム、カーミル・ゲマーズィー、アリー・ジェッディー)が参加していた。他方、FISの元スポークスマンで、90年前後に若者たちに絶大な影響力のあったアリー・ベルハーッジュは、混乱を避けるために今回の会議にはあえて参加していない(Expression紙2014年6月11日付)。FISの政界復帰の噂はウーヤヒヤ大統領府長官によってすぐに否定されている。また、解散後20年を経たFISの現在の社会的影響力は極めて限定されており、現在の体制にとっては何ら脅威でもないといえる。むしろ、80年代末に始まったアルジェリア体制危機の最重要アクターであり、その後徹底的に弾圧されたFISの復活が噂されること自体が、ブーテフリカ政権が当初から取ってきたイスラーム主義者との和解路線が、今に至るまでに一定の成果をもたらしたことを示しているだろう。

ブーテフリカ政権が長期にわたって継続している理由は、1988年の大衆暴動をきっかけとするアルジェリアの体制構造の変容と、そこにおいて、軍と区別され、軍に匹敵する新たな権力の中枢として、大統領府が重要な役割を果たすようになったことに求められる。以下においては、1988年以降のアルジェリアにおける政軍関係の変化について検討する。さらに、ブーテフリカ政権が1999年の成立以降、90年代の内戦からの正常化と「国民和解」を目指してきた事実を確認したうえで、同政権が目下直面している課題について述べたい。

政軍関係の変化大統領府(および政府)に反対する勢力が軍の介入を叫ぶ背景には、アルジェリア政治における軍の独特の位置づけがある。アルジェリア人民軍(Armée nationale populaire: ANP)は、フランスに対する独立戦争(1954~62年)を戦った民族解放戦線(Front de libération nationale: FLN)の軍部、民族解放軍(Armée de libération nationale: ALN)を前身としている。独立後のFLNによる一党独裁体制下で、軍は長くアルジェリア国家そのものの正統性を担保する役割を負って来た。ベン・ベラ大統領の時代に採択された、独立後最初の憲法である1963年憲法では、「国軍は共和国の国土を防衛し、党の枠内で、国の政治的・経済的・社会的活動に参加する」(第8条、抜粋)と明確に定められていた。次のブーメディエン大統領時代に成立した1976年憲法においても、「革命の主体である人民国軍は、国の発展と社会主義の建設に参加する」(第82条、抜粋)という形で、軍の政治的役割に関する規定があった。この規定が大きく変わるのは1988年10月の大規模な大衆暴動事件を受け、当時のベンジャディード大統領の政治改革の一環として導入された1989年憲法においてである。この憲法において、軍の政治活動に関する規定は削除され、さらに40条において政治的結社(実質的な政党)を結成する権利の保障が明記され、1989年7月5日の政治的結社法によって具体的な規定が示された。アルジェリアは軍と一体になったFLNによる一党独裁体制を廃止し、複数政党制に移行したのである。

1989年3月に、FLN中央委員会の軍人メンバーが同委員会から辞職したのは、この改革を受け、軍と政治の分離を実現するためだったとされる。これ以降軍は、直接的な政治介入を自粛し、国家的危機の時にのみ救世主として現れる、トルコにおける軍隊のような、国家理念の番人としての役割を自任するようになる2。1992年のクーデタは、FISの選挙勝利によってもたらされた体制危機に対応したものであり、イスラーム主義に脅かされたアルジェリア国家の救済のためのものであると正当化された。イスラーム主義武装勢力との戦闘は、後に「テロとの戦い」と呼称される新しい正統性を軍に与えることになった。このようにして、1989年以降、軍はFLNから分離し、以前の政治参加とは異なる形で体制を支えていくことになった。

90年代の内戦中に、アルジェリアの政治と社会はFISなどのイスラーム主義者を拒絶するか許容するかによって二分された。軍部の大部分をはじめ、野党の一部(RCD)、そして体制側諸機関が「イスラーム主義撲滅派」であったが、FLNの改革派や、一部野党(FFS、Mouvement pour la démocratie en Algérie: MDA、Parti des travailleurs: PT、Ennahda、Jazaïr musulmane contemporaine: JMC)、人権団体(Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme: LADDH)などは、FISなどのイスラーム主義者の政治参加を容認する形で、アルジェリアの民主化を再開するべきだと考えていた。こうした「和解派」は1995年1月、ローマのサン・エディジオ共同体のイニシアティブで会議を行い、FISの再統合と民主政治のためのローマ綱領を採択した3。しかしながら、90年代の終わりには、内戦の早期終結のため、イスラーム主義者との戦略的和解が体制によって選び取られることになった。1999年に軍人のゼルワールに代わって外交官出身のブーテフリカが大統領に選出されたことは、軍の政治からの後退の一つのステップであり4、また、大統領となったブーテフリカが取った一連の和解政策(1999年の国民和解法、2005年の国民和解憲章)にはっきりと表れたとおり、イスラーム主義者との段階的な和解に向けた、体制の路線転換を示す人選としての意味があった5。

1999年に始まるブーテフリカ時代は、軍の政治からの後退と、大統領への権限集中という二つの事象によって特徴づけられる。自身の政治的手腕と巧みな人事によって、大統領は、軍からある程度自立的に政策決定を行う権力基盤を築くことに成功したのである6。軍と一体になった党による支配(内戦前)から、軍と大統領府の二本柱(内戦後)へという大きな転換を経て、アルジェリアの体制は、権力への批判が大統領個人に集中しにくいような権力構造を作り出した。これは、複数政党制に基づく議会政治の定着と相まって、独裁的な権力者を許さず、コンセンサスを重視する政治をアルジェリアにもたらした。しかし、この新しい政治において、大統領府の権力は大統領個人の能力と派閥に支えられている。それゆえに、大統領が別の人物に代わった場合に、大統領府がそれまでと同じ権力を保持できるかどうかは未知数である。1999年以降、長期政権が続く理由の一つは、大統領が別の人物に代わった場合に起こりうる変動のリスクを、体制を支える多くの政治アクターが好まないことによる。

新しいコンセンサスに向けてアルジェリアの長期政権の背景に、体制の構造があることをこれまで見て来た。しかし、長期政権が表面上揺らいでいないということは、その水面下に動揺がないということを意味してはいない。大統領府と、大統領を支持する政府の文官たちは、軍と野党勢力、国民の不満の全てに配慮する必要に迫られている。なぜなら、ブーテフリカ期(1999年~)のアルジェリアの政治が、複数のアクターによる均衡とコンセンサスの政治である限り、権力を持つ大統領府とはいえ、孤立することは危険だからである。現政権からはもはや何も引き出せないと野党や反対勢力が判断すれば、ハムルーシュとアイト・ラルビーがやや挑発的に行ったように、軍の介入の必要を叫ぶかもしれない。また、国民がその不満を一斉に直接行動を通じて訴えれば、政治的危機を招くかもしれない。軍や反対勢力の意向、そして国民の不満や期待に応えることができる形で、新しいコンセンサスの政治が望まれている。

このことを、16年目のブーテフリカ政権は十分に認識している。第4期就任後のブーテフリカ大統領が最初に取り組んだ課題は、憲法改正であったが、その際に反対勢力や国民の意見を反映させる意向を示した。憲法改正自体は、「アラブの春」を受けてブーテフリカ大統領が前の任期中(2011年4月)に行った演説で言及されていたが、それにいよいよ着手しようというのである。しかも、2014年5月のウーヤヒヤ(大統領府長官)の宣言によれば、今回の憲法改正は、与野党、NGO、大学関係者など100以上の団体・個人への諮問に基づいて立案されるという(El Watan紙2014年5月16日付)。

諮問された諸団体が提案した具体的な改正点としては、三権分立の強化、二院制の見直し、タマズィグト(ベルベル語)の公用語化などが話題となっている。しかしながら、野党や民間団体だけでなく軍の合意と協力関係がなければ、そもそもコンセンサス形成は困難だろうとの指摘もなされている(Tout sur l’Algérie紙2014年7月9日付)。

(2014年8月4日脱稿、渡邊祥子)

本文の注2011年の革命後、暫定政権が続いていたチュニジアにおいては、2014年10月の国政選挙(人民代表議会選挙)と11~12月の大統領選挙を経て、ついに正式な議会と大統領府が発足した。双方の選挙において勝利した「チュニジアの呼びかけ運動」党を中心に、組閣が行われる見通しである。

イスラーム政党の敗北国政選挙において最も注目されたのは、前回の国政選挙(2011年10月、憲法制定議会選挙)で第一党となり、中道左派の2党と3党連立政権を樹立したものの、その後の政局危機で政権を去ることを余儀なくされたイスラーム政党「ナフダ運動(Ḥarakat al-nahḍa、以下ナフダ)」の得票であった。ナフダ、「共和国のための会議(Congrès pour la République: CPR)」、「労働と自由のための民主フォーラム(al-Takattul al-dīmuqrāṭī min ajl al-‘amal wa al-ḥurrīyāt、以下タカットル)」の3党連立政権は、経済政策の失敗と治安政策の甘さを指摘されて支持率を低下させ、イスラーム主義者による左派政治家の暗殺事件を発端に、政府の責任を問う市民らの抗議運動の高まりのなかで、2013年12月に退陣を強いられた。ナフダ政権の後を襲ったのが、ほとんどの閣僚を政党に属さない「テクノクラート」で固めたマフディー・ジュムア(Maḥdī Jum‘a)内閣で、今回の選挙までの暫定政権とされた。

今回の国政選挙(人民代表議会選挙)では、閣僚経験者や専門家などの「テクノクラート」に追い風が吹いた。前回の選挙で国民が政治家に求めたのが「クリーンさ」であったとすれば、イデオロギー対立によって政治プロセスが度重なる麻痺に陥ったことの反省に立って、今回の選挙でより注目されたのは、政策を適切に立案し、執行できる「実務能力」であったともいえる。

今回の国政選挙で、全体の39.17%にあたる85議席を獲得して第一党となったのが、2011年11~12月の臨時内閣の首相を務めたベージー・カーイド=セブスィー(al-Bājī Qā’id al-Sabsī)が2012年6月に設立した政党で、革命以前の閣僚経験者らを集めた「チュニジアの呼びかけ運動(Ḥarakat nidā’ Tūnis:NT)」である。これに対し、前政権を担った3つの政党は、前政権の業績に対する国民の否定的な評価から、いずれも順位を後退させた。しかしながら、ナフダに関しては、全体の31.8%にあたる69議席を獲得して第二位と、不利な状況の中で予想外の善戦をしたとも見ることができる。CPRは4議席で第六位、タカットルの議席はわずか1だった(La Presse de Tunisieウェブサイト、2014年10月30日付)。

NTの獲得議席が議会の過半数に達しなかったため、組閣にあたっては、場合によってはナフダとの連立もありうるとの憶測も流れた。しかしながら、NTとナフダは、様々な意味で相容れない政党であった。87歳のカーイド=セブスィーは、閣僚としての有能さには定評があるが、革命以前の政治家の旧世代の代表のような人物である。ベン・アリー体制時代、暴力的な弾圧の対象であり続けて来たナフダにとっては、旧体制の為政者と協力することは、旧体制において逮捕、拷問された経験を持つナフダの活動家たちからの批判を招きかねない。それだけでなく、現実主義的で世俗的な方向をとるNTと連立することで、そのイスラーム主義的な理念に基づく行動を自粛しなければならなくなるリスクもあった。何よりも、有権者にとって、NTへの投票はすなわち、アンチ・ナフダ票であった。それゆえ、両党の連立は、双方の支持層を離反させる可能性を持っていた。

この難しい選択にどう対処するか、ナフダの内部では、実際に意見が分かれたようである。このことは、前政権で首相まで務めたナフダの重鎮・ハンマーディー・ジバーリー(Ḥammādī al-Jibālī)が、NTとの歩み寄り拒否を強く主張して党を離籍する事態を引き起こした(Jeune Afriqueウェブサイト、2014年12月11日付)。NTの総書記は国政選挙で第三位につけた自由愛国同盟(Union patriotique libre)などリベラル派政党との同盟を示唆しており、ナフダの野党行きを確実視する見方が強まっている(Jeune Afriqueウェブサイト、2014年12月13日付)。

ブルギバの後継者か11月に行われた大統領選(第一回投票)においては、現職のモンスィフ・マルズーキー(al-Munṣif al-Marzūqī、CPRの創設者)とカーイド=セブスィーがそれぞれ33.43%と39.46%の票を集め、決戦は12月の第二回投票に持ち込まれた(Al Jazeeraウェブサイト、2014年11月25日付)。第二回投票の結果55.68%の票を獲得したカーイド=セブスィーが、晴れて新大統領に就任することとなった。マルズーキーの得票は44.32%にとどまった(Al Jazeeraウェブサイト、2014年12月23日付)。旧体制と果敢に闘った人権活動家としての名声があったマルズーキーだが、暫定大統領任期中は単独行動を繰り返し、かつての人気を失っていた。ナフダは公認候補を立てなかったが、ナフダの支持層が前政権における同盟者であったマルズーキーに投票した可能性は高い。国政選挙と同じく、大統領選の結果も、ナフダ主導の前政権に対する「ノー」を国民が突き付けたかたちとなった。

人民代表議会の議長には、NTのムハンマド・ナースィル(Muḥammad al-Nāṣir)が選出された。一連の選挙の結果、新政権は、大統領府、議会ともNTが主導する「ねじれ」のないものとなったが、議会において議席数二位のナフダを無視することはできない。NTの「テクノクラート」政権は、どのような政治運営で有権者の期待に応えるのか。まずは、最大の課題である経済の立て直しを迅速に行う必要があろう。また、外交官出身のカーイド=セブスィーが、周辺諸国、とりわけアラブ諸国とどのような外交関係を結んでゆくのかも注目される。

価値中立的なテクノクラートたることを前面に押し出したNTであるが、ベン・アリー体制との断絶を強調するために、初代大統領で「チュニジアの父」とされるハビーブ・ブルギバのイメージを活用する可能性がある。カーイド=セブスィーはもともと、ブルギバ体制(1956~1987年)において閣僚(内相、外相を経験)として頭角を現した人物である。カーイド=セブスィーは以前より、ベン・アリー時代に撤去された首都のブルギバ像を元の場所に戻したいと発言していた。かたやナフダ代表のガンヌーシー(Rāshid al-Ghannūshī)にとって、独立後のチュニジアにおいて宗教勢力を排除し、世俗的政策を推し進めたブルギバは、チュニジア近代化の誤謬の責任者である1。国家のシンボルをめぐるこうした潜在的対立は、今後のチュニジア政治におけるコンセンサス形成の難しさを示唆している。

(2015年1月5日脱稿)

渡邊祥子

本文の注2013年6月のロウハーニー大統領選出以降、再開されたイランとP5+1(国連安保理常任理事国とドイツ、実質的には米国)との核開発問題をめぐる交渉は、これまでのところイランが核兵器を取得しうるまでの時間的な猶予を問題にしてきた米国側と核兵器開発の意図自体を否定してきたイラン側との間で条件が折り合わず、同年11月24日に「第一段階の合意」を迎えたのち2014年7月の合意をめざして再スタートしていた。それが7月の段階で11月24日に再度延長となり、そこでも妥協点が見い出せぬまま再延長となったのである。果たしてこの交渉が新たな期限として設定された2015年6月末までに(あるいはイランの新年である3月21日頃までに)具体的な妥結に至るかどうか、様々な憶測を呼んでいる。小論ではこの機会にこの核交渉をめぐる背景および現在までの環境の推移、さらに現状における交渉妥結の展望をまとめておきたい。

現在の核交渉の前提と背景2011年の国際原子力機関(International Atomic Energy Agency: IAEA)報告以来、米国の対イラン経済制裁が大幅に強化されて実質的な交渉が全く進まなかったイランの核交渉が俄かに進展する可能性をみせたのは、言うまでもなく2013年6月のイラン大統領選挙におけるロウハーニー大統領の選出を最大の契機としている1。

これは2009年の第10回イラン大統領選挙におけるアフマディネジャード大統領(当時)の選挙不正疑惑に発した民主化闘争が直接の背景となっている。この時の民主化闘争は2010年末に発した「アラブの春」の先駆けとも言えるものであったが、イランの現体制はその後数カ月間にわたった激しい民主化闘争にも硬軟両様の対応を見せてよく耐え、国内における体制への支持基盤の強固さを内外に印象づけることとなった。

オバマ米大統領の指導による現在の核交渉は、この時の経験に基づく米国側の基本的な対イラン政策の見直しを背景にしているものと考えられる。1979年の「イスラーム革命」以来この2009年の時点に至るまで、米国の基本的な対イラン政策は革命の結果成立した現体制がどのような形であれ転換する兆候を見せた場合、その転換を推し進める側に積極的に加担するという方針に則ったものであった。従ってイランの核開発を現実的な脅威と認識するイスラエルがどのような形であれ軍事的な先制攻撃を行った場合、これにイラン側が報復すればイスラエルの実質的な同盟国である米国は即座に反撃を加えるというのが従来の常識だったのである。

だが2009年の民主化運動とその結果は、米国にとって少なくとも2つの大きな教訓を与えた。その一つはハーメネイー最高指導者を頂点とする現在のイラン・イスラーム体制が従来考えられていたよりも遥かに強固な構造を持っており、社会運動などによってたやすく転覆されるということは想定し難いということ。もう一つは現在の体制が1979年の革命前後にホメイニー師に指導されていた当時の理念的な基盤からは随分とかけ離れた、いわば「普通の国民国家」に極めて近いものへと大きく変貌していたということである。

2012年初めからオバマ大統領は対イラン核交渉の膠着打開のため経済制裁を著しく強化しており、これはイランからの原油の輸入および対イラン金融取引を厳しく規制するものである。日本を含む米国側の国際社会がこれを順守したこともあり、これがイラン側にとって大きなダメージを与えていることは否めない。

1979年の革命を淵源とする現在のイラン体制側にとって、流動化を極める中東地域の国際的な環境の中で現体制の維持・延命は最優先の課題である。イランの現体制が続く限り革命時の大義であった対米対決姿勢を俄かに転換することは考えられないが、同時に2009年の民主化以降、イランにおける革命の理念が最早や革命体制自体の存続に優先することもあり得ないだろう。

交渉の環境変化2013年にイランの核交渉が再開して以来、中東・アラブ地域内では様々な変動を経験しており、それらの多くは現在でも進行中である。例えばエジプトでは「アラブの春」を受けてムスリム同胞団系のムルシー大統領が誕生したが、2013年7月には軍のクーデターにより政権の座を追われ、現在はスィスィ大統領のもとで革命により失脚したムバーラク大統領の周辺が復権している。この間イランとエジプトの両国関係はムルシー時代に大きな改善の兆候を示していたが、現在ではスィスィ政権のもとで再び冷たい関係に戻っている。

同様にシリアのバッシャール・アサド大統領も「アラブの春」の過程で著しく権威を失墜し、現在ではダマスカス周辺を支配しているに過ぎない。この間イランは一貫してアサド政権を軍事的に支持する側に立ち、米国など西側諸国と鋭く対峙していたが、他方で元々アルカーイダ系の組織だったISIS(Islamic State in Iraq and Syria)が2014年6月にイラク領のモースルを電撃的に陥落させ、6月29日以降はカリフ制の復興と「イスラーム国」2を宣言してイラク・シリア両国に跨る領土を支配する特異なテロ組織に成長してこちらの方が国際的に大きな問題となっている。

この「イスラーム国」の登場が含んでいる問題は時間的・空間的にみて極めて多岐にわたるが、ここではやはり現在の「イスラーム国」がとくに軍事関係の人脈として色濃くもっているイラク的な性格、いわば2006年末に処刑されたサッダーム・フセイン大統領の残党によるリベンジ(復讐戦)という側面を強調したい。「イスラーム国」は宗教的な宗派対立の論理で現在のバグダッド政府に強い影響力をもつシーア派のイランを敵視しているが、その敵愾心の根にあるものは1980年から8年間戦われたイラン・イラク戦争という前史を考えれば容易に理解されるのである。同時にかつてこの戦争において米国を含む欧米各国が「イランの革命輸出を阻止する」という大義のもとで明確にイラク側に肩入れしていたことを想起すれば、その後現在までに両国が辿った命運のコントラストはさらに明白となるだろう。

さらにイランにとって東側で国境を接するアフガニスタンでは、2014年4月と6月に実施された第3回大統領選挙の結果、9月29日にアシュラフ・ガニー大統領とアブドッラー・アブドッラー行政長官(首相格)の「挙国一致政府」が発足している。アブドッラー・アブドッラーは元々母親がタジク系であり、また2001年9月に暗殺されたシャー・マスードにも近い。この人物が政権の一角を占めるということは、今後のアフガニスタンにおける政治プロセスにおいてイランが無視できない存在となることを示唆していると考えるべきだろう。2014年末に米軍およびISAF(International Security Assistance Force)軍がほぼ撤退を完了し(残留米軍は現在1万800人)、軍事活動・テロ活動を続けるターリバーンとの軍事的な対峙が専らアフガニスタンの国軍・治安維持部隊に移管されているだけに、アフガニスタンの安定化にとって主要な隣国であるイランが将来にわたって果たすべき役割は少なくない。

以上のように、中東および南アジア地域におけるシリア問題を含む主要な政治的変動において、米国および西側諸国はイランと何らかの形で連携を維持していくことが死活的に重要になってきている。2014年12月3日にケリー米国務長官がイランによるイラク領内の「イスラーム国」空爆を「その効果は有益」と評価した3ことにも示されているように、米国とイランの軍事面を含む「暗黙の」連携は一部で既に始まっているともいえるのである。

対イラン核交渉の現段階と展望ロウハーニー大統領が就任した直後の2013年11月から、イランとIAEAおよびP5+1は核交渉を再開した。観察される限りイラン側で現在交渉の中心的な役割を担っているのはザリーフ外相4と前駐日本大使のアラーグチー外務次官である。その後イスラエルによるイラン核武装への懸念の表明、米国議会内の共和党議員を中心とする対イラン強硬派による対イラン制裁強化法案の提出、2014年11月4日の米国中間選挙におけるオバマ大統領の敗北などの紆余曲折はあったものの、2013年11月の暫定合意以降も現在に至るまで決裂せず、2015年の7月を期限として交渉が継続していることは評価すべきであろう。

だが同時にイランおよび米国双方の当事者の当初の期待にも拘らず、交渉が予想以上に難航していることは、どこに起因するのだろうか。それは20%濃縮ウランの製造能力の量的な問題もさることながら、その根底的原因は過去37年間にわたったイランと米国の長い不信の歴史的時間に求められるだろう。言い換えればその間に構築された様々な国際的関係の綾こそが交渉の主たる阻害要因になっているとすら言えるのである。

だが2011年初頭のいわゆる「アラブの春」以降始まった巨大な政治的変動は、こうした既成の国際秩序がこと中東・アラブ地域において急速に過去の物となりつつあることを如実に示している。こうした時代の変化のなかで、旧来の構造を維持しようとする動きを含めてさまざまな試みがなされていくことは当然であるが、ひとつ明らかなことはイラン(最早や革命イランと呼ぶことは適当でないだろう)が中東域内関係の主要な国家主体として既に登場してきているという事実である。中東全域において軍事力を含む圧倒的な影響力を行使し続けてきた米国ですら、こと対イラン関係においてかつての「封じ込め政策」のような外交方針を選択することは、事実上不可能になっているのではないだろうか。

今年の6月末までに(あるいはもっと早い時期に)イラン核交渉が何らかの妥結を見るかどうかは誰にとっても予測は不可能であろう。だがもし仮に今回の交渉が決裂した場合、その後の制裁強化などによって損失を被るのはひとりイランだけではない。むしろイランを再び国際社会から遠ざけることによる負の影響は、中東域内だけでなく中東に利害関係をもつ米国をはじめ西側各国に、これまで以上に深刻なかたちで及ぶであろう。このことは米国の政策担当者も十分に認識しているものと考えられる。

(2015年2月10日脱稿)

鈴木均

本文の注1990年代、トルコにとってEU加盟とは見果てぬ夢と叶わぬ夢であった。公定イデオロギーとして世俗主義(laiklik)を採用していたトルコにとって、近代化とは西洋化であり、ヨーロッパの一員となることであった。

1996年、トルコはEU関税同盟への参加を果たす。このころが、「幻想としての」EU加盟志向のピークであった。幻想というのは、正式加盟への実現性はきわめて乏しいものの、期待感だけが広く先行していたという意味である。この時期が、トルコの世俗主義派が力を持っていた最後の時期だった。

実はこの年、それまでトルコの政治を支配してきた中道右派の政権が各種の汚職事件などがもとで崩壊し、6月、イスラーム主義者のネジメッティン・エルバカン首相による福祉党(Refah Partisi: RP)政権が正道党(Doğru Yol Partisi: DYP)との連立で成立した。イスラーム主義者の政権が誕生したことは、軍部にとって深刻な脅威であったが国民の意向が腐敗や汚職に嫌気し、(クリーンであるはずの)イスラーム政党への支持に傾斜したことを示した。

それまで、トルコのイスラーム主義政治勢力というのは、大抵、各種のタリーカや個人的な指導者のまわりに集まる信徒団体を個別に引き寄せることはあったが、福祉党というのは民意による国民政党として台頭した点に新鮮味があった。そのスローガンはミッリー・ギョリュシというものだが、これが何を意味しているのか当時は今一つ判然としなかった。ミッリーというのはトルコ語で「国民の」を表わすし、ギュリュシは「視座」のような意味である。合わせて「国民の視座」となるのだが「国民目線」というような意味と受け取られた。だが、直接、当時の幹部に聞いたところ、どうもそうではなくて「ウンマ=イスラーム共同体」の視座という意味で内部では使っていたようである。シャリーア(イスラーム法)の施行を視野に入れていたようだが、当時はまだ非現実的だった。

1997年の2月28日、政権首脳と軍部が同席して開かれる国家安全保障評議会の場で軍がエルバカン首相に退陣を迫り、同年6月に政権は崩壊する。この1997年2月28日の政変は、密室のクーデタとも言われるが、トルコ軍がイスラーム主義政治勢力に対抗して抑え込んだ最後のケースとなった。1999年、この時は祖国党(Anavatan Partisi: ANAP)、民族主義者行動党(Milliyetçi Hareket Partisi: MHP)、民主左派党(Demokratik Sol Partisi: DSP)の中道、トルコ民族主義右派、中道左派の連立という脆弱な政権だったが、EU加盟交渉の候補国となった。

次に加盟交渉が動いたのは、2002年、福祉党と袂を分かったイスラーム主義者と中道勢力の政治家がつくった公正・発展党(Adalet ve Kalkınma Partisi: AKP)が政権を取った年だった。EU加盟に必要なコペンハーゲン基準(主に人権や民主化に関する基準)を満たせば加盟交渉に入れることが決まり、2004年には正式加盟交渉開始がEU首脳会議で合意され、翌05年から交渉開始、そして06年には頓挫したのである。

注目すべき点の一つは、長年の課題だったEU加盟交渉が世俗主義政党の下ではなく、イスラーム主義政党の下で進展した点である。もう一つは、わずか一年で交渉が中断してしまったことである。2002年、公正・発展党政権が成立した当初、レジェップ・タイイオウ・エルドアンは公職から追放されていたため、アブドゥッラー・ギュウルが暫定的に首相を務め、外相には外交官経験の豊かなヤシャル・ヤクシュが2003年までその職に就いた。その後、エルドアンが首相に就任すると、ギュルが外相となり、大統領に就任する2007年までその職にあった。2002~2007年まで、対EU交渉においてトルコが前進し存在感を示したのは、ヤクシュとギュルのリーダーシップが大きい。ヤクシュ外相の任期は短かったものの、その後も大国民議会においてEU委員長をつとめ、国際法とEU法を知悉していたところから、いわば理路整然とトルコの加盟に何が必要であるのかを国内外に示した。ギュルは老練なイスラーム主義の政治家だが、同時に、トルコ政府の外交上の立場を明確にすることに成功した。簡単に言えば、それは「唯一のムスリムの国としてEUに参加する」ことを明示した点につきる。

EUが提示した諸条件のうち、人権、民主化、法の統治などに関するコペンハーゲン基準をクリアさせ、正式加盟交渉にこぎつけた功績は大きい。その後、アリ・ババジャンが短期間外相を務めたが加盟交渉には進展がなかった。大きな変化は次の外相アフメト・ダウトオウルによってもたらされた。現在首相を務めるダウトオウルは、「ゼロ・プロブレム」外交なる方針を提示した。つまり、EU加盟交渉は継続するものの、最大の課題ではなくなり、近隣諸国との友好関係の樹立によって、中東からコーカサスにかけての問題群をトルコの仲介によって落ち着かせ、それをもって地域におけるトルコのプレゼンスを向上させようという戦略である。

「ゼロ・プロブレム」外交とトルコのプレゼンスだが、このプロジェクトは結論から言えば成功しなかった。アルメニアとの首脳の往来はアメリカとEUから絶えず指摘されてきた「アルメニア人虐殺問題」に関する歴史認識に関してわずかに進展をみせるかに見えたが、2008年にギュル大統領がアルメニアを訪問してサッカーの試合を観戦するという象徴的なイベント以上には発展しなかった。そればかりか、ナゴルノ・カラバフ問題でアルメニアとは決定的に対立するアゼルバイジャンを少なからず苛立たせるというマイナスの方が大きかった。アゼルバイジャンとトルコはお互い「一つの民族二つの国家」というくらいに親密だったが、トルコ側がトルコ民族主義を弱めイスラーム主義に傾斜するにつれて、アゼルバイジャン側がやや警戒感をもつようになっている。

この「ゼロ・プロブレム」外交は、トルコ国内において「アチュルム=打開」という表現で長年に亘る困難な課題を解決する政策として提示された。エルドアン首相(当時)のイニシアティブで始められた「デモクラティク・アチュルム=民主化への打開」のなかには、「エルメニ・アチュルム=アルメニア問題の打開」、「キュルト・アチュルム=クルド問題の打開」等が含まれている。内政と外交とが呼応するように、輝かしいトルコの未来を描いたのだが、これらのなかで唯一進展したのは、クルド問題であった。

クルド問題の打開とは2013年の3月に開始されたクルディスタン労働者党(Partiya Karkerên Kurdistan: PKK)との和解交渉を焦点として進められるクルドとの関係改善策である。PKKとトルコ政府は1990年代に大規模な衝突を繰り返して双方で4万人を超す犠牲者を出したとされる。リーダーのアブドゥッラー・オジャランは終身刑を言い渡されてマルマラ海に浮かぶイムラアル刑務所に収監中である。PKKの政治部門、人民民主党(Halkın Demokrasi Partisi: HDP)の国会議員が何度も刑務所を訪問しながら、政府との和解交渉を進めているが、一進一退の状況が続いている。最終的には、東部から東南部に広がるクルド地域に自治権を与えるかどうか、一種の連邦制に移行するかどうかが焦点となっているが、この課題も、公正・発展党というイスラーム主義者を核とする政権で急展開したことに注目しなければならない。

それ以前の世俗主義政権では、トルコ民族主義を過剰に肯定するところが多く、トルコ共和国=トルコ民族の国家という命題を崩すことは不可能であった。そのようなことを口にするだけで、国家の絶対不可分と世俗主義という二つを決然と守護する軍部の反発を覚悟しなければならなかったのである。兎にも角にも、長年、EUからも非難され続けてきたクルドに対する抑圧問題を解消することは、EU加盟交渉のみならず国内治安の安定化にも重要な貢献となる。

だが、2010年を過ぎたころからエルドアン政権の権威主義化が顕著となっていく。このことが、内政のみならず外交上も大きなインパクトをもたらすようになっていく。

イスラーム・ポピュリズム外交へゼロ・プロブレム外交がほとんど実質的な成果をあげないまま、エルドアン首相(現大統領)は、一つの方向性を明示してきた。それは、世界のムスリム、それも困窮するムスリムにとって一筋の希望を示し得たという点にある。2009年のダヴォス会議における彼の発言は、パレスチナのみならず世界のムスリムにトルコのリーダーがイスラーム的公正を示したとして高い評価を受けた。

これは、2008年末から2009年初頭にかけてイスラエルがパレスチナのガザを攻撃し多数の犠牲者を出したことを受けて開かれたダヴォス会議のパネルでの出来事である。エルドアン首相は、隣にいるイスラエルのペレス大統領に向かって「あなた方は人殺しの仕方を良くご存じだ。ガザの浜辺で遊んでいた子どもたちをどのように撃ち殺したかを我々はよく知っている」と発言したのである。イスラエルの国家元首に向かって殺人者呼ばわりする政治家などいなかったし、とりわけかつてはパレスチナ問題をめぐって「アラブの大義」を掲げてきたアラブ諸国が軒並みこの問題には明確な批判をしていなかったところから、トルコ首相の発言は、意外性とともにイスラーム的公正を明言した点で絶賛されたのである。もちろん、トルコ国内でも世俗主義派はイスラエルとの良好な関係に水を差すものとして批判した。

次いで、2010年のガザ支援船拿捕、いわゆるMavi Maramara号事件である。トルコのイスラーム主義者を核とするNGO、IHH(人権、自由に関する人道支援財団)が船団を率いてカイロからガザへ支援物資を届けようとしたのに対し、公海上でイスラエル海軍が停船を明示、従わなかったためコマンド部隊がMavi Maramara号を急襲し、トルコの活動家9人を殺害したのである。

ダウトオウル外相は直ちに安保理を緊急招集し、イスラエル非難声明を取りつけ、同時に、アメリカをはじめイスラエルに対する弁護をにぶらせることに成功した。最終的には、イスラエルは遺族に対する賠償に応じた他、オバマ大統領が仲介してイスラエルのネタニエフ首相が電話でエルドアン首相に謝罪するかたちで一応の決着をみた。このようなエルドアン政権のパフォーマンスは、広く世界のムスリムに対して、トルコがイスラーム的公正を実践していることを印象付けた。

エジプト革命に際しては、ムバラク大統領の退陣をうながすメッセージを発し続け、政権が倒れると、民意によって選ばれたムルシー大統領の政権を擁護した。2013年にスィースィーによる軍事クーデタが成立すると、軍事力による民主主義の否定として激しく非難を続けている。なかでもクーデタに抵抗する市民への攻撃や、ムルシー政権の基盤であったムスリム同胞団のテロ組織指定に対して反発を強めたため、トルコ-エジプト関係はきわめて悪化した状態が続いている。エジプトのクーデタに関しては、サウジアラビアやアラブ首長国連邦などが支持の姿勢を明確にしたことで、ムスリム社会に亀裂を生じた。これらの国が、ムスリムによる草の根型の民主化要求、言い換えればイスラーム的公正の希求に背を向けるかたちで既存の統治の正統性を重視する姿勢を明らかにしたからである。

エルドアンによるイスラーム・ポピュリズムは依然としてパレスチナや権威主義体制のもとで抑圧されるムスリム市民にとっては正論として評価されるものの、既存の諸国家体制の殻を打ち破る力はなく、かえって孤立を深める結果を招いた。

内政では、従来、議会が選出していた大統領職を国民の直接選挙に変え、2014年、彼は民選による初の大統領に就任した。外相だったダウトオウルが首相となり、内相には生粋の内務官僚だったエフカン・アラが任命されている。これ以降のエルドアン体制は、大統領に権限を集中させるフランス、アメリカ型への移行をめざし、国内からは独裁化だという批判も強まっている。

(2015年2月10日脱稿)

同志社大学グローバル・スタディーズ研究科教授 内藤正典