2016 年 58 巻 2 号 p. 72-80

2016 年 58 巻 2 号 p. 72-80

1950年代後半,付着歯肉の保全,小帯異常および高位筋付着の改善,口腔前庭の拡張を目的として歯肉歯槽粘膜形成術(Mucogingival Surgery,MGS)が,歯周外科治療の選択肢の1つとして確立された。特に,浅い口腔前庭や小帯異常,欠如および喪失した付着歯肉に焦点がしぼられ,小帯切除術,口腔前庭拡張術や遊離歯肉移植術が適応されてきた1,2)。

口腔前庭拡張術は,狭い口腔前庭や不足した付着歯肉の改善,高位の小帯付着(小帯異常)や高度の歯周病による抜歯処置や外傷等で醜形をきたした顎堤などが適応症である1,2)。ただし,すべての症例に行うのではなく,これらの異常により,辺縁歯肉の炎症のコントロールが困難であったり,歯周病変の進行,波及を是正できない場合に,手術が適応される。したがって,たとえ付着歯肉が不足,欠如していても,辺縁歯肉の炎症がコントロールされ,患者サイドからの要望,もしくは歯科医師側の必要性(たとえば,矯正治療や補綴治療前の予知性を高めるための処置として)が高くなければ,手術は安易に適応すべきではない。

口腔前庭拡張術には,大別して,高位の小帯付着や狭小化した口腔前庭の症例や付着歯肉が不足もしくは欠如している症例に対して,辺縁歯肉から骨膜を残して根尖側に前庭を形成する方法,すなわち,口腔前庭形成後,後戻り防止のために骨膜開窓を行う骨膜開窓法,逆に,頬側の頬粘膜部を基底として,同部から粘膜弁を形成し,辺縁骨膜を根尖側に大きく形成翻転させ,頬粘膜で置換させる方法,すなわち,Edlan-Mejchar法3)に分けられる(表1)。

口腔前庭の拡張だけが目的であれば,Edlan-Mejchar法が選択される。しかし,この方法では,口腔前庭部は,粘膜に置換されるだけで,角化歯肉ではないため,適応は限定される。同様に,骨膜開窓法でも,口腔前庭部は角化歯肉ではなく,後戻りしやすいため,予知性を高めるためには,通常は,遊離歯肉移植術や遊離結合組織移植術を併用する。また,隣接部が欠損部などで,隣接する顎堤から十分な角化歯肉が利用できる症例では,歯肉弁側方移動術が適応される。

本稿では,下顎前歯部に口腔前庭拡張術として,Edlan-Mejchar改良法を適用した長期経過症例を呈示し,本法の適応とその予後経過について報告する。

患者:1938年1月22日生 38歳 女性

初診:1976年2月13日

主訴:下顎前歯部の歯肉腫脹

1. 全身既往歴特記すべき全身既往はなく,喫煙歴もなかった。

2. 現病歴若い頃には,歯周病に関する自覚症状はなかった。下顎前歯部は空隙歯列であったため,30歳頃,開面金冠による補綴処置を受けた。その後,37歳頃,同部の歯が変色し歯肉腫脹を来すに至った。そこで,近在の歯科医院を受診し,その際に,全顎的に歯周病であることを指摘され,大学病院での治療を勧められ,来院した。

3. 習癖自覚はないが,口呼吸,異常嚥下癖およびクレンチング習癖が認められた。

4. 現症1)全身所見:体格は,小柄で身長152 cm,体重54 kg,体格指数BMI 23.4であった。

2)歯周病所見:現在歯数は29歯で,全顎的に軽度の歯肉発赤と腫脹が認められ,下顎前歯部は舌癖に助長されたと思われる空隙歯列がみられた。デンタルX線写真上,全顎的に,中等度の歯槽骨吸収がみられ,下顎前歯部には高度な垂直性吸収,26部には,根分岐部病変が認められた(図1)。また,口腔清掃習慣は,1日2回各3~5分,立位で歯ブラシだけを使用していた。

広汎型慢性歯周炎,二次性咬合性外傷

6. 病因1)全身的因子:特記事項なし

2)局所因子:プラーク,外傷性咬合,クレンチング,舌癖

7. 治療計画1)歯周基本治療により,炎症性因子と外傷性因子をコントロールする。その際に,下顎前歯部の開面金冠を除去する。

2)再評価検査後,歯周外科治療を検討する

3)下顎前歯部の開面金冠除去後の矯正治療を行う。

4)矯正治療により,下顎前歯部の空隙歯列の改善を図り,審美的,機能的な咬合を確立する。

5)歯周基本治療,矯正治療後,補綴処置を行う。

6)再評価検査後,サポーティブペリオドンタルセラピー(SPT)に移行する。

8. 治療経過 1) 歯周基本治療(1976年~)歯周基本治療開始時,下顎前歯部の開面金冠を除去し,歯周基本治療を始めた(図2)。1985年時,歯周組織検査を行い,歯周基本治療を繰り返した(図3~5)。なお,その間に,38部抜歯,15,16,24,25,26,45,46部は,歯内治療後,補綴物が装着され,37部は,歯内治療を終えていた。歯周基本治療時の歯周組織検査所見(1985年11月18日)では,現在歯数28歯,プラークコントロールレコード(PCR)75.0%,1歯6点計測168部位のプロービングデプス(PD)平均2.3 mm,PD4 mm以上の部位は6部位(3.6%)であった。

クレンチングや舌癖に対して,咬合調整により早期接触を除去し,舌や頬粘膜の圧痕を確認させ,安静時に口唇を正しく閉鎖し,下顎前歯部を舌で押さずに,舌尖を口蓋部に触れるように日常的に意識するよう繰り返し指導した。

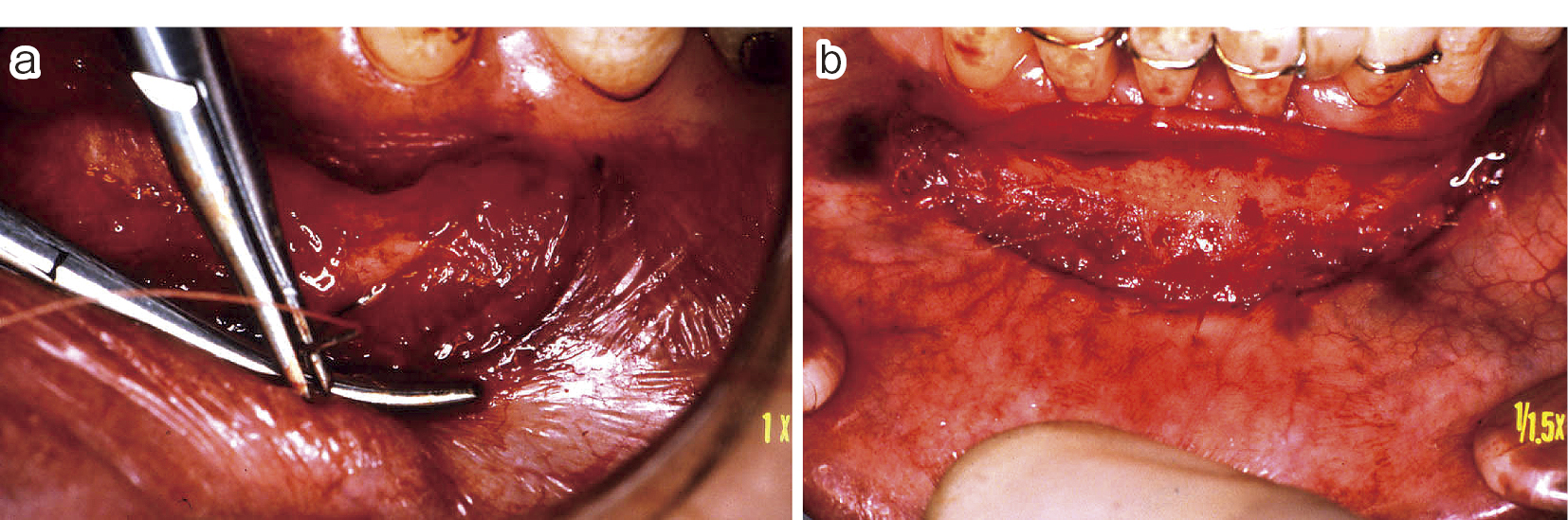

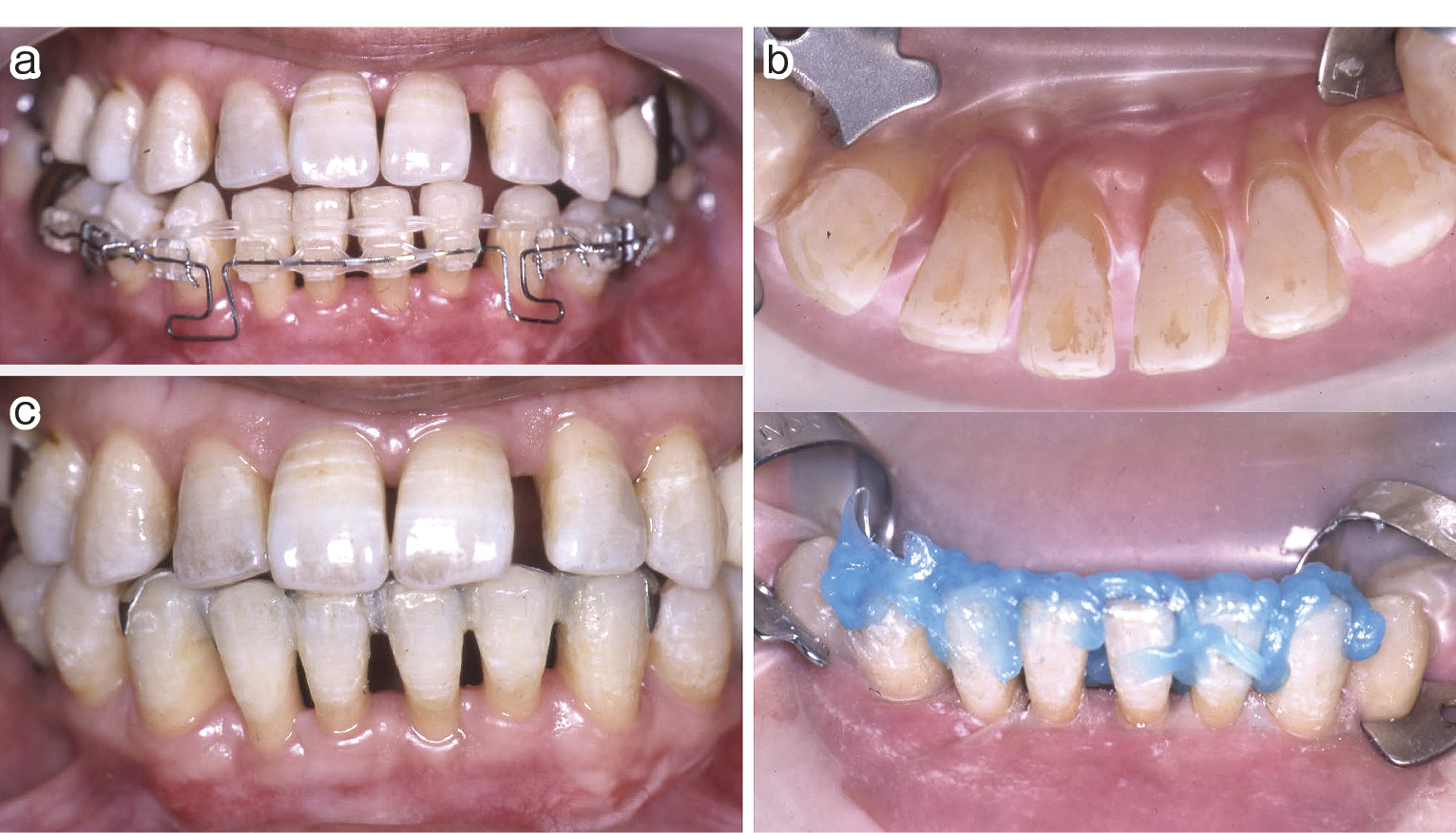

22部,26部,37部(遠心根分割抜歯),47部にフラップ手術,43~33部に口腔前庭拡張手術として,Edlan-Mejchar改良法を適用した1,2)。本症例の下顎前歯部は,付着歯肉が0~1 mmと少なく,口腔清掃が困難で炎症の適切なコントロールが不良であったため,口腔前庭拡張術を計画した(図6a,1986年3月)。以下に,適用した下顎前歯部のEdlan-Mejchar改良法の術式を示す。ヨードで染色すると歯槽粘膜部が染色され,付着歯肉の欠如部位が明確となる(図6b)。術前に,欠損空隙にクラスプ線と人工歯を合わせ,ワイヤー結紮して暫間固定した。局所麻酔後,歯槽粘膜部に対する切開により,粘膜弁を形成した(図7)。歯槽骨部に達する粘膜弁を形成し(図8a),骨膜に横切開を加えた(図8b)。ペリオスティールにて横切開を加えた骨膜から根尖側に骨膜弁を形成し(図9a),想定した口腔前庭部まで骨膜を開窓した(図9b)。根尖側に反転した骨膜弁と粘膜弁を縫合し,創部の閉鎖を図り(図10a),連続水平マットレス縫合を行った(図10b)。縫合糸は,吸収性のポリグリコール酸(デキソン5-0,1/2,丸針)を用いた。最初に形成した粘膜弁を根尖側に下げて,露出した歯槽骨面に圧迫する(図11a),その粘膜弁を口腔前庭最深部の骨膜と縫合し牽引した(図11b,デキソン5-0,1/2,丸針)。術後1週で抜糸を行った(図12a,b:術後1か月)。その後,現在まで術後約30年,良好に維持されている(図12c:術後18年,2004年,図12d:術後30年,2016年,表2)。下顎前歯部の臨床的口腔前庭幅(歯肉辺縁から歯肉歯槽粘膜境までの値からPDを引いた値)は,平均として,術前1 mm前後であったが,術直後7 mmから,術後3か月より6 mm,術後12年で4 mm,その後およそ20年間は,4 mm前後で安定している(表2)。

43~33部の空隙歯列改善のために矯正治療,その後,同部は,接着性セメント(パナビアⓇ,クラレノリタケデンタル株式会社,東京)を用いた舌面板による保定・固定を行った(図13)。

SPT開始時(図14)から,37部(1999年),25部(2001年),16口蓋根(2004年),24部(2005年),26近心頬側根,口蓋根(2011年,2015年),15部(2013年)が抜歯に至った。抜歯後,15部と24~25部欠損部は,部分床義歯を装着している。現在まで,2,3か月毎に口腔清掃指導を行っている。来院時には,毎回必ず使用している口腔清掃用具を持参させ,口腔清掃習慣の確認と口腔清掃用具の使用期間と頻度,ブラッシング方法について確認し検討している。なお,1999年より,脂質代謝異常症,胃ポリープのため,通院加療中である。

SPT時,初診から40年後(2016年)の口腔内写真(図15),デンタルX線写真(図16)および歯周組織検査所見(図17)を示した。すなわち,現在歯数24歯,PCR 7.3%,1歯6点計測144部位のPD平均2.4 mmで,PD 4 mm以上の部位はなかったが,プロービング時の歯肉出血(BOP)は,51部位(35.4%)であった。現在は,歯ブラシ,歯間ブラシおよびタフトブラシを使用し,1日3回,朝は立位で,歯間ブラシ4分,タフトブラシ2分,歯ブラシ3分の順で,昼と夜は座位で,同じ順序で各口腔清掃用具5分の口腔清掃習慣が確立し,PCRは10.0%以下を維持している。

慢性歯周炎症例に対して,初診から40年経過し,下顎前歯部には,口腔前庭拡張術として,Edlan-Mejchar改良法を適用し,術後30年経過した長期症例を呈示した。

歯周治療後の長期予後に影響する因子として,コンプライアンス,喫煙,根分岐部病変,年齢などが関与している4-7)。本症例では,長年にわたり,良好なコンプライアンスで定期的に通院し,非喫煙であったことが長期安定につながったと思われる。なお,本症例は,初診から40年間で,4歯喪失した。その4歯の内訳は,上顎小臼歯3歯(15部,24部,25部)と下顎第2大臼歯1歯(37部)で,特に,上顎小臼歯は,歯根破折の要因として考えられている失活歯,補綴処置,ポストのあるメタルコア,長いポスト孔,歯冠歯根比(短い歯根)など8)が,本症例でも,SPT後,10年を超えた時から,歯の喪失に関与したと思われた。一方,下顎第2大臼歯1歯(37部)は,日本人に多いとされる樋状根9)であり,フラップ手術で遠心部を切断し,近心部を保存して,補綴処置を行ったが,歯冠歯根比の問題もあり,SPT時8年経過時点で抜歯に至った。また,上顎第1大臼歯16部は,SPT時13年経過時点で口蓋根,26歯は,SPT時20年経過時点で近心頬側根,24年経過時点で口蓋根を分割抜歯に至ったが,それぞれ,残った歯根で経過観察を行っている。さらに,SPT時の2013年頃より,デンタルX線写真上,46部の根尖部には,X線通過像が見られるようになっているが,臨床症状がないこと,X線通過像の急速な拡大所見が確認できないため,経過観察中である(図16)。

SPT開始から25年になる2016年時,PCRは,10%以下で,PD 4 mm以上の部位はなく歯周病変の進行所見はみられないが,歯間部を中心にBOP率が,35%とやや高く,SPT時の高リスク状況10)にある。2013年時の歯周組織検査では,BOP率21.3%であったが,高くなっているので,BOP陽性部位を確認し,今後,慎重にSPTを継続して行なっていく必要がある。

Edlan-Mejchar法の予後に関しての報告は,検索する限りでは,2年間の経過報告11,12)があるだけで,長期の経過報告例はみられない。本症例は,術後30年が経過するも,術直後とほぼ変わらない状態で良好に維持されている(図12)。また,Edlan-Mejchar法では,上皮弁形成時の筋膜上切離について明記されていない1,3)。そこで,頬粘膜側からの上皮弁作成時,筋膜を指標として切離を行い,上皮弁形成後の開創面を最小限とするため,上皮側の切縁と骨膜の切縁を連続縫合した(図10)。その結果,残存していた歯肉の炎症が改善され,術後の後戻りが,術後1年から30年に及び抑えられている(表2)。したがって,遊離歯肉移植術や遊離結合組織移植術の術後のように,角化歯肉ができるわけではないが,口腔前庭の拡張だけが目的であれば,供給側の必要のないEdlan-Mejchar法,特に,本症例のように改良を加えたEdlan-Mejchar改良法が有用である。

今回の論文に関連して,開示すべき利益相反状態はない。

なお,本症例報告に際し,口頭と文書にて患者の同意を得た。