2020 年 6 巻 4 号 p. 8-15

2020 年 6 巻 4 号 p. 8-15

GDPは,我々にとって最も馴染みのある統計である.GDPがプラス成長すると,あたかも国が豊かになったかのように捉えられている.しかし,一国の経済規模が拡大することと,我々の生活が豊かになることはイコールなのだろうか.本当の幸福とは何か,そしてそれを測ることはできるのだろうか.

本稿では,まずGDPが捉えているものとその問題点を挙げ,続いて「経済成果と社会進歩の計測に関する委員会」及びOECDによる幸福度測定の取り組みを概観する.

国内総生産(Gross Domestic Product, GDP)は,一国の領土内で一定期間に政府,全企業,非営利組織,家計によって行われた全ての生産を,財・サービスの種類にかかわらず記録したものである.GDPなど国の経済規模を表す数値を得るために,経済活動と経済現象を包括的に測る際に必要な概念,定義,分類,会計原則などを収録した国際標準を,国民経済計算体系(System of National Accounts, SNA)といい,それによって作成される膨大な統計を国民経済計算(National Accounts)というが,その中に掲載される様々な統計は経済分析,政策策定・運営に欠かすことができないものとされている(中村 2017).

GDPが考案されたのは,1930年代の大恐慌から第二次世界大戦に至る時期で,大恐慌の間に失われた経済規模や戦争を遂行する上で必要な軍事調達をどの程度できるかを把握する目的で作成された.GDPの考案者は,GDPで社会の幸福(well-being)や豊かさの度合いを測ろうとしたわけではなかった.考案者の一人,サイモン・クズネッツは,「本当に価値ある国民所得とは,先進的な社会から見て有害となる要素を合計から差し引いたもの」だと述べている(ダイアン 2015から引用).

SNAでは,経済活動を包括的に,つまり全ての経済主体の全経済活動の結果(outcome)を記録することが前提となっている.しかし,各国の国民経済計算の質はその国の統計制度の質に大きく左右される.全経済単位-その中には,日本ならば5,333万世帯に上る家計部門を含む*1-の経済活動を把握できている国はなく,したがってGDPを計算するための数値はあくまでも概算である.GDPは信頼区間が推定された一つの大規模な調査の結果得られる数値ではなく,多くの情報源からのデータを複雑に組み合わせた結果であって,その多くの部分について国民経済計算データベースに組み込むため,また一貫性を高めるために数々の調整が施される(Lequiller et al. 2014).

したがって,経済規模を把握するという目的から見ても,GDPにはいくつもの制約がある.

GDPは生産を市場価値で記録するため,無償のサービスは記録されない.例えば,よく知られているのは,無償の家事労働の価値がGDPには含まれていないということである.そのため,例えばある人が雇っていた料理人と結婚して無償で料理が提供されるようになるとその分のGDPが減少することになる.反対に,最近は女性の社会進出が進み家事や育児を外注することが多くなってきたが,無償で行われていた家事が業者に委託され有償で行われるようになると,経済活動として記録されるようになる.つまり生産量が変化していないにもかかわらず,市場価値がついたというだけで統計上は生産が伸びたように記録されるのである.

経済的に重要性が高いにも関わらず,推定値に依存しているのが住宅市場である.一般家庭が居住用に住宅を購入した場合,統計上はその購入者は賃貸業を営んで自分に対してその住宅を賃貸しているものとして記録される.しかし,実際には観測できる取引がないため,推定値が記録されることになる.

最近の経済構造の変化に関わる問題もある.デジタル経済の出現により,デジタルテクノロジーの最先端にいる企業はもちろん,それ以外の企業も,新しいテクノロジーの導入によって企業活動の効率が大幅に改善されたと報告している.こうしたことから,我々は現代社会を「イノベーションの時代」と捉えている.しかし,GDPに基づいて計算される生産性(通常は,労働時間1時間当たりのGDPで表す)の伸びは,多くの先進国で過去20~30年間,下落傾向が続いている.この問題については様々な議論があるが(Stiglitz et al. 2018a),GDPという尺度にこうした新しいテクノロジーの価値が十分に反映されていないことが主な原因と考えられる.

こうしたGDPそのものの制約については,統計専門家が,数値に経済活動の真の水準をより良く反映させる努力を続けている.しかし,その改善はGDPで生活の豊かさを測れるようにするためのものではない.

2.2 幸福度指標としてGDPを使うことの問題点GDPは,生活の豊かさや幸福度を測る目的で作られたわけではないにもかかわらず,これに勝る幸福度の代替指標がなかったため,社会の繁栄の度合いを測る主たる基準として利用されてきた.しかし,幸福度指標として用いるならば,経済全体よりも個人または家計の経済資源を把握しなければならないが,GDPを調整することで得られる国民総所得や純所得といった概念でも,家計の豊かさを測るには不完全である.

社会にとって悪いことが起きてもGDPは増加する.例えば,交通事故が増加すると緊急時のサービスが提供されることで経済活動が拡大するため,GDPは増える.違法な活動も(正確に測定できないという問題があるものの)GDPに含まれる.それは,GDPが経済活動の性質にかかわらず全ての活動を記録するからであるが,幸福度を測ろうとするならば,こうした負の活動の成果は総計から差し引かれるべきであろう.

その一方で,例えば家電製品が改良されて家事労働が軽減された結果,レジャーやパーソナルケア(睡眠,入浴,食事など)に費やす時間が増えれば,生活は豊かになっていると認識されるが,そのことは,GDPに反映させることができない.

さらに,幸福度が社会でどのように分布しているかという不平等の度合いや,未来の幸福につながる持続可能性もGDPでは表すことができない.我々のこれまでの経済活動によって自然環境が著しく損なわれたことは明らかだが,その損失はGDPには全く反映されていないのである.(OECD 2011)

問題は,GDPという尺度の本来の目的と範囲を十分に調べることなく,経済的幸福の基準として拡大して利用されてきたことある.こうした問題意識から,2008年にニコラ・サルコジ仏大統領が経済学者のジョセフ・E・スティグリッツ,アマルティア・セン(共にノーベル経済学賞受賞者),ジャン-ポール・フィトゥシ三氏に呼びかけて設立したのが,「経済成果と社会進歩の計測に関する委員会(the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress,以下スティグリッツ委員会)である

スティグリッツ委員会の問題意識は,現在の我々の行動を変えるためには,経済実績を測定する方法そのものを変更しなければならない,ということである.「何を測るかということが,我々の行動を決める.測る対象を間違えれば,行動も誤る.また測定対象から外れたものは,問題として存在しないことになってしまう.」(Stiglitz et al. 2018a,p.13)GDPで測れないために無視されてきた問題の最たるものが,不平等の拡大と環境問題であろう.

スティグリッツ委員会は金融危機が始まる前に設立されたが,金融危機とその後の影響によって同委員会が提唱する尺度変更の必要性が浮き彫りになった.GDPは,金融危機が目前に迫っているという警告を与えることができなかった.また金融危機後にGDPを元に出された経済予測では,不景気はすぐに終わったとされていた*2.しかし,実際にはその後も不景気だけでなく様々な悪影響が長期にわたって続き,その間にGDPでは捉えられない「目に見えない資本(hidden capital)」が失われた.中でも,失業者の増加,特に若者が就職できなかったために人材育成の機会が失われたこと,社会経済システムに対する人々の信頼が失われたことが,その後の健全な社会の構築に深刻な影響を及ぼしている.(Stiglitz et al. 2018a)

スティグリッツ委員会が2009年に発表した報告書(Stiglitz et al. 2009)は,複雑な社会の全体像を単一の指標で捉えることはできないとして,複数の指標を「ダッシュボード(計器盤)」にして示すことを提案した.このダッシュボードに入れるべき指標を決める議論こそが,民主主義にとって重要だと述べている.そしてその期待通り,政府主導で統計尺度を検討したり,幸福度指標を政策過程に取り入れたりするようになった他,多くの市民団体も尺度や測定システムの変更について意見を表明するようになった.

スティグリッツ委員会は,生活の質を測るアプローチとして次の三点を挙げた.

(1)は人々の主観を測るのに対して,(2)と(3)は人々の客観的条件と彼らが入手できる機会に注目している.客観的条件には,健康,教育,社会的つながり,環境,生活の安全性,経済的不安などが含まれる.このアプローチを踏まえて作られた枠組みが,OECDのBetter Life Indexである.

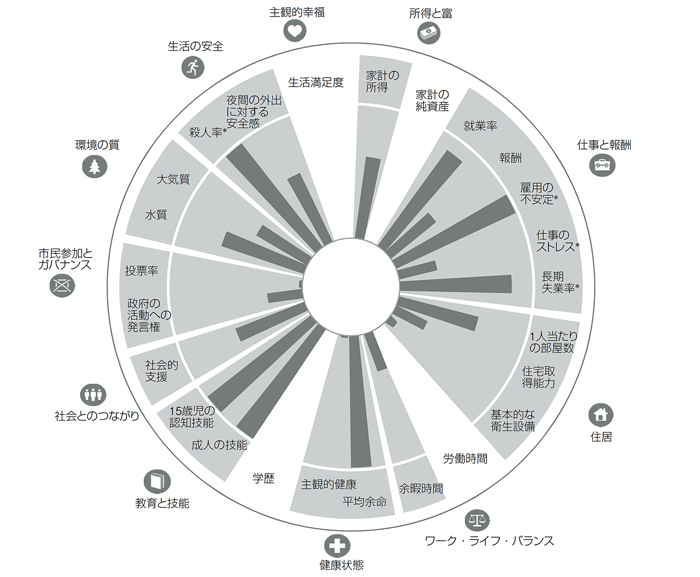

OECDの「より良い暮らしイニシアチブ(Better Life Initiative)」は,スティグリッツ委員会の提言を受けて2011年に始まった.このイニシアチブによって開発された幸福度指標,Better Life Indexには,「現在の幸福」を形成する側面と,「現在と未来の幸福を支える資源」が含まれ,現在の幸福を形成する側面は「生活の質」に関わる8項目と,「物質的な生活条件」に関わる3項目に分けられている(図1).

そして,それぞれの側面を測る現在の幸福のヘッドライン指標で,現在の幸福の平均水準を評価する.この指標は,統計学的進歩を受けて随時変更が加えられている.表1は,How’s Life? 2017が出版された当時の一覧である.

現在と未来の幸福を支える資源としては,未来の幸福の持続可能性という観点から,自然系,経済系,人間系,社会系の4つの資本(資源)が含まれる(表2).

このOECDの幸福度測定方法には以下のような重要な特徴がある.(OECD 2011)

これらの指標は,必ずしも金銭的に価値を測定できるわけではない.市場価値で測れないものに対する新たな測定方法が,スティグリッツ委員会の任期終了後にOECDの中に設置された「経済実績と社会進歩の計測に関するハイレベル専門家グループ(the High-Level Expert Group on the Measurement of Economic Performance and Social Progress)」によって提案されている.主観的幸福と信頼については,OECDガイドラインが公表されている.以下,その取り組みについて簡単に説明したい.

4.1 主観的幸福主観的幸福には,単なる「幸せ(happiness)」以上の様々な意味合いが含まれている.OECDが提案している主観的幸福測定のためのガイドラインでは,主観的幸福を次のように定義している.

「肯定的なものから否定的なものまで,人々が自分の生活について行うあらゆる評価と,人々が自身の経験に対して示す感情的反応を含む良好な精神状態.」(OECD 2013)

つまり,人々が自分の生活をどのように経験,評価しているか,その中でどのような感情を抱き,自分の人生にどのような意義や目的意識を持っているかを測ろうとしているのである.この概念は,かつては量的測定の範疇に入らないと考えられていたが,ここ20年の研究の結果,調査によって測ることができ,その尺度も妥当性があり信頼できるもので,政策策定に有益な情報になるという実証が蓄積された.

主観的幸福は,個人を対象とした調査によって得られる測定基準である.この調査は,個人の生活全般を把握,または彼らの日々の経験について尋ねる質問に回答者が答える形式で行われる.スティグリッツ委員会は,この主観的幸福のデータの収集と公表を各国統計局に提案しており,それを受けてイニシアチブを始動する統計機関が増加している.主観的幸福のデータを政策当局にとって本当に有意義なものにするためには,各国で行われている世論調査や家計調査などに収録して,様々な人口グループを網羅した大規模な代表標本から長期的に一貫した方法でデータを集める必要がある.

4.2 信頼信頼とその欠如の問題は,金融危機以後各国のニュースで取り上げられるようになった.実際,公的機関に対する人々の信頼度は急速に低下し,経済が回復してきても,信頼度は危機以前の水準に回復していない.信頼の構築には長い時間がかかるが,失墜するのは一瞬である.したがって,過去の行動が現在から将来まで,長期にわたって影響を及ぼす.人々が互いに協力し,共感を示す社会,そして公的機関がその任務を果たし,全ての市民がそれを利用できる社会でなければ,人々の生活の質を向上させることはできない.他者への信頼と制度や組織への信頼は,社会経済の進歩に不可欠の要素である.

信頼は,それを測る一貫性のある方法がいくつか存在しており,信頼度は理論と常識で説明ができ,さらに経済実績や個人の幸福の尺度との関係を示すことができるため,測定基準として有益である.しかし,定期的かつタイムリーに,一貫した方法に基づいて信頼度を測定している国はまだ少数で,今のところ最も比較可能な情報はギャラップなど民間機関が実施している調査である.OECDのBetter Life Indexでは,他者への信頼尺度が社会資本の尺度として用いられており,また制度・組織への信頼は市民参加とガバナンスという2側面の指標となっている(OECD 2017b).

4.3 不平等スティグリッツ委員会は,GDPでは社会の中で富がどのように配分されているかを明らかにできないため,経済社会の実績を測る指標として不十分だと述べている.様々な研究によって,また長期にわたり不平等の高まりを把握できる新しいデータが利用できるようになったおかげで,これまで以上に不平等に注目が集まっている.OECDのデータによると,1980年代から2013年までの間にOECD加盟23カ国中18カ国で所得不平等が大幅に高まった.(図3)

不平等には様々な側面があり,何を測るかによって測定方法が異なる.「何の不平等か」ということでは,所得の不平等の分析は測定基準が確立されており,多くのデータが存在するが,最近では,健康状態,富,教育,技能などについて比較可能な新たなデータが利用できるようになったため,こうした新しいアプローチがBetter Life Indexにも反映されている.「誰の間の不平等か」を測るには,「垂直方向の不平等」と「水平方向の不平等」の指標がある.垂直方向の不平等は,全ての人々の間で幸福の成果がどの程度不均等に分布しているかを示す.例えば,分布の最下層と最上位層の間にある格差の大きさに注目する.水平方向の不平等は,例えば性別,年齢層,学歴などの違いがある人口集団の間の格差に注目する.また,「社会的流動性」の指標からは,不平等が世代間で固定するか,または最下層の人々が上位に移動する機会を捉えられるかどうかに注目する.

さらに,成果の不平等と機会の不平等の問題もある.機会の不平等とは,例えば,貧しい家庭に生まれた人でも一定の努力をすれば裕福な家庭に生まれて同程度の努力をした人と同程度の成果を得られるべきだという考え方である.機会の平等が問題となるのは,それによって社会が,人々の能力が最大限生かされない不公平で非効率なものになるからである.裕福な生まれの人が幸福の成果を独占していると考える人は努力しなくなり,経済システムは出自の良い人に有利に働いていると考える人は前向きな意欲を失う可能性がある.低所得層の人々は教育に投資しなくなるかも知れず,それが結果の不平等を世代間で継続させてしまう.

残念ながら,生まれながらの環境と努力を区別して測ることは非常に困難で,機会の平等についてはデータの欠如や測定基準の未整備という問題があるが,最近では結果の不平等を世代間で比較できる長期データが入手できるようになり,新しい方法が試みられている.

4.4 持続可能性持続可能性の重要性は, 2015年に国連総会で採択された「持続可能な開発目標(Sustainable Development Goals, SDGs)」によってさらに明確になった.持続可能性の測定は,そこに将来の予測という要素が含まれているため非常に困難である.OECDは,未来の幸福の資源の指標として前述の自然資本,人的資本,経済資本,社会関係資本それぞれについていくつかの指標を呈示し,各国の相対的な強みと弱みを明らかにする方法を採っている.これはあくまでも一つの見方に過ぎず,今後より繊細に資本ストックを測れる指標の開発が求められる.

最後に,How’s Life? 2017から日本の現在の幸福の平均水準の図を掲載する.これは,各国の現在の幸福の平均水準の相対的な強みと弱みがわかるようになっている.異なる単位による指標の結果を要約するために,0(最悪の結果,中央の白い丸)から100(最良の成果,外周の内部の白い円)の範囲で指標の元の値を数値に変換して表している.バーが長いほど成果が良いことを示している.表1のいずれかの指標のデータが欠損している場合は,円グラフの該当部分が空白になっている.

日本の幸福の成果にはばらつきがあり,例えば「仕事と報酬」では就業率や雇用の安定性は他の国々と比べると良好だが,仕事のストレスや報酬ではOECD加盟国平均を下回っている(2015年と2016年の値).平均寿命はOECD加盟国中最高だが,自覚的健康状態については「良い」または「非常に良い」と回答した人の割合がわずか35%である.(こうした自己申告の結果の評価には,民族的,国民的性質が表れることがあるので,その調整が必要になるかも知れない.OECD 2013)

日本を含む各国の評価の詳細は,How’s Life? 2017を参照されたい.(OECD 2017a)

我々にとっての幸福とは何か,どのような人生を送りたいか,どのような未来を子供たちに遺したいか,その目指すところが明確でなければ,そこに向かう道筋も手段も選ぶことができない.幸福を定義し,現状を正しく分析することが,現在と未来の幸福を決めることになる.本稿で取り上げた幸福度を測る尺度はいずれも開発途上である.OECDを始めとする研究者による生活を測る試みに,多くの人々の注目が集まることを願っている.

OECD東京センター所長

上智大学外国語学部卒業.スタンフォード大学大学院国際関係学修士課程修了後,国際連合に就職.国連開発計画や国連平和維持軍などに任務に携わる.ハーバード大学大学院経営学修士課程にてMBA取得.ゴールドマンサックス証券に入社し,ロンドン,ニューヨーク,東京で勤務.2013年より現職.著書「武器としての人口減社会」(光文社新書,2016)

OECD東京センター職員

1971年生まれ.立教大学大学院法学研究科修士課程修了.1998年よりOECD東京センターに勤務.主要訳書「OECD国際経済統計ハンドブック」(明石書店,2010),「図表で見る国民経済計算2010年版」(中村洋一監訳,明石書店,2011),「主観的幸福を測る:OECDガイドライン」(桑原進監訳,明石書店,2015)