2023 年 1 巻 p. 31-40

2023 年 1 巻 p. 31-40

On July 6, 2021, the OECD’s Development Assistance Committee (DAC) adopted the DAC Recommendation on Enabling Civil Society on Development Co-operation and Humanitarian Assistance. The DAC’s Community of Practice on Civil Society and the OECD Secretariat are currently working on toolkits to implement the Recommendation. The first toolkit is on supporting local civil society organisations (CSOs) in partner countries. While drafting this toolkit, CSOs called for the “localisation” of official aid agencies’ support for CSOs and “decolonisation.” This paper focuses on the discussions around the “localisation” and “decolonisation” of the aid system. This paper analyses two CSO publications that influenced the toolkit process; “Strengthening Leadership of Civil Society in Partner Countries” by the DAC-CSO Reference Group’s Working Group on the DAC Recommendation (2022) and “Time to Decolonise Aid” by Peace Direct (2021). Both publications address the power imbalance between donors, including the international NGOs (INGOs) and the CSOs in the Global South. The Peace Direct report strongly addresses the “structural racism” in the current aid system. The recommendations in the two reports include changes in attitudes of the official donors and INGOs, transformation to the southern-led leadership in partnerships and establishment of funding mechanisms such as core and programme support for Southern CSOs. The paper concludes with the implications of the “localisation” and “decolonising” discussions for the Japanese CSO community.

2021年7月6日にOECD-DAC(経済協力開発機構の開発援助委員会)はDAC Recommendation on Enabling Civil Society in Development Co-operation and Humanitarian Assistanceを採択した(OECD 2021)。日本語に訳すとすれば、意訳になるが「開発協力と人道援助における市民社会が活動しやすくする勧告」となるだろうか。本稿では、以下、DAC市民社会勧告と記す。この勧告は、DAC諸国や賛同した開発援助機関1)の市民社会や市民社会組織(CSOs)とのパートナーシップの共通基準をまとめた最初の文書として画期的である。

DACと世界のCSOとの政策対話は2018年から制度化され、そのCSOのネットワークはDAC-CSO Reference Group (以下、RG)である。RGでは策定プロセスでは市民社会勧告のドラフトに対する提言を行うタスクフォースを設置し、採択後はその実施に対する提言を行うワーキング・グループとして常設化された。2)RGは策定過程で2回の提言を行った(DAC-CSO Reference Group 2020: 2021a)。CSOの提言の特に重要なポイントは、

・独立した市民社会の支援と国際人権基準にもとづく開かれた市民社会スペースの支援

・独自のアクターとしての市民社会を重視した支援策

・開発援助機関の民間セクター支援においても人権の基本原則の尊重

・パートナー国3)の市民社会のリーダーシップの促進・支援

・DACメンバーが採択される勧告の基本原則・価値・方向性に従うこと

であった(DAC-CSO Reference Group 2021b)。DAC事務局が加盟メンバーから文章の簡素化を求める圧力を受ける中でも、CSOの提言の重要なポイントはすべて何らかの形で受け入れられた。

勧告を採択後、DACでは市民社会の実践に関する情報交換や議論の場であるCommunity of Practice (CoP) on Civil Society4)で勧告実施のためのツールキットづくりを進めているが、その第1弾はパートナー国の「ローカル市民社会」支援に関するものである。現在ドラフトが回覧され、当初は2022年12月12-14日のGlobal Partnership for Effective Development Co-operation (GPEDC)総会(ジュネーヴ)での発表をめざしていたが、遅れている (OECD forthcoming)。

DACメンバーのCSO支援の93%が自国のCSOや国際CSOを対象としたもので、パートナー国のCSOに直接行くものは7%に過ぎず、その拡大が課題となっている(OECD 2020)。

ツールキットで強調されることは支援の「現地化」(localisation)である。DAC市民社会勧告の文脈で、「現地化」とは開発協力や人道支援における資金を含む資源と政策決定のパワーを支援者から現地のアクター、すなわち南の市民社会に移していくことである。

ツールキットづくりのプロセスで南の市民社会から強い主張が出ている点は、南のCSOへの直接支援の少なさだけではない。南のCSOのより強いリーダーシップを求める主張が出されている。さらにBlack Lives Matter (BLM)とも重なる形で進んでいた“decolonising aid”(援助5)の「脱植民地化」)の主張も見られてきている。「脱植民地化」の意味は後ほど紹介するが、この主張を通じて、ODA機関のみならず北(先進国)のCSOや国際CSOが南のCSOのアジェンダ設定や運営を支配するある種の植民地主義があるのではないか、その背景には北優位の人種主義があるのではないかといった問題が提起されてきた。

パートナーシップといいつつも北が強いパワーを持つ非対称的なものだという批判、南北対等なパートナーシップへの転換は、南のCSOが台頭してきた1980年代ころから言われてきた(たとえば、Drabek 1987; Elliot 1987)。今、2020年代の文脈で、特にDAC市民社会勧告のツールキットづくりと並行して出てきた南のCSOのより強力なリーダーシップを求める主張は、援助は植民地主義的なものでありそれからの解放を唱えるという特徴を持つが、どのような背景で出て、具体的にはどのような現実の変革を求めるものなのだろうか。本稿では、DAC市民社会勧告ツールキットづくりの中で出てきた南のCSOの主張の内容を検討するとともに、日本を含む北に本拠を置く、あるいは北に起源を持つ国際CSO/国際NGO (INGOs)、さらにはODAへの示唆を考えたい。

INGOsについて若干説明しておこう。これまで多くの場合、国際CSOまたはINGOsとは、World Vision、Plan、Save the Children、Oxfam、ActionAid、Medicine sans frontieresなど、多くは北に起源を持ちつつ、国際事務局を中心に、世界各国に系列団体・支部・現地事務所などを持ち、年間予算数百億円規模で活動する団体をさすことが多かった。本稿でとりあげるレポートでは、組織の大小に関係なく、また日本も含め北の1国または限られた国に拠点を持つCSOも含めてINGOsと表記されているため、大規模で多国籍な団体に限らない形でこの後はINGOsを用いる。

まずDAC市民社会勧告を概観する。次いでツールキットづくりのプロセスと、その中で提起された「援助の脱植民地化」について、DAC市民社会勧告採択前後に出された2つのレポートをもとに紹介する。最後にDAC市民社会勧告と「援助の脱植民地化」議論の日本や他の北の諸国のINGOs、ODA(政府開発援助)機関によるCSO支援に対する示唆を考える。

1.DAC市民社会勧告とは何か

DAC市民社会勧告については、筆者はすでに論稿を発表しているので(高柳 2022a; 2022b)、この後のツールキットづくりを理解する上での最小限のことを述べたい。

DAC市民社会勧告は3つの柱からなり、合計で28の条項がある。28の条項やその前の前文を見ると、①開発援助のパートナー、独自の開発アクター(independent development actor in their own right)の両方の側面を認めつつ、より後者を強める、②パートナー諸国の市民社会の強化を強調、③市民社会スペースの問題に注目。人権も強調といった特徴がある。主要な条項を簡単に紹介しよう。

第1の柱:市民社会スペースを尊重・保護・促進する

・インクルーシブで独立した市民社会の価値と、平和的集会、結社、表現の自由に沿った市民社会スペースの尊重・保護・促進に関する政策の策定(条項1)

・インクルーシブで独立した市民社会、市民社会の参加、市民社会スペースの尊重・保護・促進についてパートナー国政府との対話、社会の啓発(2)

・援助国間・国際機関と市民社会スペースについての情報共有や支援・関与(3,5)

・市民社会スペースへのdo no harm(4)

第2の柱:市民社会を支援し、関与する

・市民社会と共同でパートナー国と援助国双方で市民社会政策の策定(1)

・政策対話を通じて、特にパートナー国における開発協力政策・実施への市民社会アクターの参加(2)

・広範な市民社会アクターへの支援。実施パートナーとしてのみならず独自の開発アクターとしての支援。柔軟で予測可能な、コア6)・プログラム支援を増加。(3)

・パートナー諸国の市民社会の支援。コア・プログラム支援など柔軟で予測可能な形で。(4)

・新しいタイプの市民社会アクター(社会運動など)への支援(5)

・手続きの簡素化(6)

・開発教育・地球市民教育、2030アジェンダ実施への参加促進への支援(8)

第3の柱:CSOの効果・透明性・アカウンタビリティのインセンティブを与える

・CSO自身が定めた基準、グッド・プラクティスの支援(1)

・CSO内部での人権基準の適用、参加型・人権ベース・アプローチの促進 (2, 5)

・CSOの能力強化への支援(特にパートナー国)(3)

・援助国のCSO/国際CSOとパートナー国のCSOとの対等なパートナーシップの支援(4)

DAC市民社会勧告は以下の特徴を含んでいる。第一に市民社会アクターは独立した独自のアクター、開発協力・人道支援の実施のパートナーの両方の側面を持つとしつつも、独立した独自のアクターとして強調していることである。第二にパートナー国の市民社会の支援やパートナー国の市民社会との政策対話を強調している。これはパートナー国における人権・民主主義を強化することをめざす。第三に独立した独自のアクターとして市民社会の前提として、集会・結社・表現の自由を伴った市民社会スペースの問題を強調している。本稿でとりあげるツールキットとそれをめぐる南のCSOの主張は第二の特徴にかかわる。

2.パートナー諸国の「現地市民社会」支援に関するツールキット

DAC市民社会勧告の最後には、実施のためのツールの作成と5年以内に進捗報告書を出すことを明記している。最初のツールキットとして、現在DACのCoP on Civil SocietyとOECD事務局により作成が進められているのがパートナー諸国の現地市民社会(local civil society)の支援に関するものである。これはDAC市民社会勧告の特に第2の柱・4条項の「パートナー諸国の市民社会の支援。コア・プログラム支援など柔軟で予測可能な形で」、また第3の柱4条項の「援助国のCSO/国際CSOとパートナー国のCSOとの対等なパートナーシップの支援」とも関連する。本稿執筆段階で回覧されているのは2022年6月の「ゼロ・ドラフト」である。7)

なぜ最初のツールキットのテーマとしてパートナー国の市民社会に対する支援が選ばれたのかについて、OECD-DACは今のところ明文化していないが、パートナー国における市民社会の強化や南北のCSOの非対称的な力関係の是正はOECD-DACとCSO双方の側で強い関心があるテーマであったといえる。

OECDは2010年代初めにもCSOとのパートナーシップに関する調査レポートを出していた。2011年出版のCSOとのパートナーシップに関するレポートでは、パートナー国のCSOに対する直接支援の当時の状況をまとめている(OECD 2011: 25)。2012年にはDACのピア・レビューをもとにCSOとのパートナーシップに関する12の教訓をまとめているが、その2つ目の教訓が「途上国の市民社会を強化する」で、その中でパートナーのCSOに対する直接支援にも触れている(OECD 2012: 13-16)。OECD-DACのパートナー国の市民社会強化とCSO支援は以前からの関心である。

一方、CSOの側では、2010-11年に採択された「CSOの開発効果のためのイスタンブール原則」の原則6が「平等なパートナーシップと連帯を追求する」であり、南北のCSOの平等・相互主義的なパートナーシップの重要性を唱えている(Open Forum for CSO Development Effectiveness 2011: 13-15)。イスタンブール原則の議論のプロセスで特に南のCSOからは南北のCSO間の不平等で資金を提供する側の北のCSO優位の関係についての不満が出された(高柳 2014: 5章)。

DAC市民社会勧告の策定プロセスにおいても、RGは前述のようにパートナー国の市民社会のリーダーシップの促進・支援を提言での重要なポイントの1つにした。第2の柱の条項4でのパートナー諸国の市民社会へのコア・プログラム支援への言及はドラフトにはなかったが、RGの提言も受け、最終段階でつけ加えられた。8)

南の市民社会から、北優位で力関係が不平等なCSOの南北パートナーシップへの批判や、パートナー国の市民社会への直接支援の拡大はたびたび提唱されてきたことである。本稿ではツールキットづくりのプロセスに影響を与えた2つのレポートに注目して、パートナー国の市民社会の声の特徴を検討したい。

1つはRGワーキング・グループによるものである。ワーキング・グループでは、ツールキット案への提言の一環として、北のODA機関やINGOsとの経験が深い南のCSO活動家8人の意見を集めた。Anabel Cruz(ウルグアイのCommunication and Development Institute)を中心に、チャッタム・ハウス・ルール9)で意見交換会を行い、レポートにまとめた(DAC-CSO Reference Group 2022)。参加者は、アフリカ3名(ウガンダ、ケニア、ガーナ)、アジア2名(フィリピン、スリランカ)、中南米2名(コロンビアとウルグアイのCruz)、太平洋1名(フィジー)と地域バランスにも配慮したメンバーになった。RGワーキング・グループのリーダーのBrian Tomlinson(Aid Watch Canada)と、世界の市民社会法制度の専門国際CSOのInternational Centre for Not-for-Profit Law (ICNL)からNikhil Duttaがオブザーバー参加した。このレポートは、以下本稿ではRGレポートと記す。

もう1つはロンドンに本部を置き、ワシントンにも活動拠点があるCSOのPeace Direct(特に紛争地域のCSOを支援する団体)が南のCSOとともに発行したTime to Decolonise Aid (Peace Direct 2021)である。このレポート(以下、PDレポート)については、2022年3月にCoP on Civil Societyのワークショップ(オンライン開催。CSO関係者も参加可能で、筆者も参加)で関係者が登壇し、ゼロ・ドラフトでも引用されている。PDレポートは2021年のオンラインでのコンサルテーション(テキストとビデオ会議)をもとにまとめられた。コンサルテーションには150名以上が参加している。ビデオ会議ではチャッタム・ハウス・ルールが用いられている(Ibid.: 8-9)。Peace DirectのCEOのDylan Mathewsとこのレポート執筆の中心となった担当者のShannon Paigeは、それぞれ黒人のイギリス人・アメリカ人で、欧米社会のCSOにおける白人の優越についても述べている。

ここで黒人ということばを用いたことを説明しておきたい。後述するように、PDレポートではCSOにおける白人支配の差別性を問題にしていて、Black、Brown、Indigenous、WhiteとIndigenousを除けば大文字で肌の色をもとにした人種にかかわることばが出てくる。Brownとは黒人以外の有色人種を表している。本稿ではこうしたことばが使われていることを尊重し、近年では避けられがちな肌の色にもとづいた表記をあえて用いる。

2つのレポートであるが、目的や出された経緯の違いは理解しておく必要がある。RGレポートは、ツールキットの議論へのCSOの提言のために出されたものである。PDレポートはDAC市民社会勧告採択前にまとめられ、「援助の脱植民地化」提唱を目的に、勧告採択後のツールキットづくりのプロセスで注目されたものである。本稿では2つのレポートの共通点を述べ、相違にも触れることになるが、目的や経緯が異なる以上2つのレポートを比較することは本稿の目的ではない。

2つのレポートに共通する点は、CSOの開発協力における植民地主義的関係を指摘していることである。植民地主義(colonialism)とは「外国によるある領土の人々の政治的コントロール・支配」(Bernstein 2000: 42)であるし、あるいはそれを進めようとするというイデオロギーを含めて考えることもできる。1990年代以来「国際植民地主義撤廃の10年」(International Decade for the Eradication of Colonialism)が国連総会決議で宣言され、2020年代は第4次であり、「植民地と人民に独立を付与する宣言」(1960年国連総会決議)が現在も適用される17の地域の独立推進が唱えられている。

しかし2つのレポートが問題にしている植民地主義は、政治的支配終了(=独立)後も続く力の不均衡や政策や価値・思想であり、2つのレポートでも少数ながら使われている表現だが、新植民地主義(neo-colonialism)的な関係を表す。また特にPDレポートは西洋的な開発志向を問う点でポスト・コロニアリズム(postcolonialism)、すなわち植民地化された側の視点から西洋的前提の思考や社会・経済・政治・文化のプロセスの見直し(Willies 2021: 30-32)の指向も見られる。ただ、2つのレポートでneo-colonialやpostcolonialといった表現は見られるものの、その定義は示されていない。

1.RGレポートが指摘する開発協力における植民地主義的メンタリティ

RGレポートは「根本的な問題は、開発協力における植民地的メンタリティのまん延に由来する信頼と敬意の欠如である」(DAC CSO Reference Group 2022: 2)と述べる。南のCSOはいろいろな面で不十分(deficient)であり、ドナー10)の求める結果を出すためにはドナーの側のマイクロ・マネージメント(些細なことまでも含めて管理すること)が必要であるという認識が、「押しつけられた『成功』の枠組み」を含むプログラムの開発・運営・評価の全段階の関係を支配する。こうした関係こそがパートナー国のCSOを外部で事前に決められたプログラムの実行者に成り下がらせ、力を奪う(disempower)ものである(Ibid.)。

2.PDレポートの「脱植民地化」論

より強く開発協力における植民地主義を批判するのはPDレポートである。PDレポートのタイトルTime to Decolonise Aidが表すように、レポートのテーマは「援助の脱植民地化」である。「援助の脱植民地化の運動」はPDレポートでは「援助システムの中で簡単に見えることの裏に隠された人種主義的で差別的な構造と規範をとりあげて除去する運動」(Peace Direct 2021: 4)、「脱植民地化」(decolonisation)については、コンサルテーション参加者の多様な意見を集約して「西洋の思想とアプローチの優位性と特権に関する植民地主義的イデオロギーを脱構築(deconstruct)すること」(Ibid.: 13)と定義している。

そして援助の実践や規範・考え方には「白人救世主」(White saviour)のイデオロギーがある。さらに「白人目線」(White gaze)、すなわち社会が白人中心主義で人々や社会が見られることも問題視される(Ibid.: 16-18; 42)。INGOsの組織構造と白人援助ワーカーの態度に植民地時代の関係が再生産されている。あるいは北に政策決定権が集中することもかつての植民地支配者と被支配者の関係を反映したものであると論じる(Ibid: 4)。コンサルテーションを通じて、

・現代の援助はあたかも過去の植民地支配時代とは関係ないことと見られているが、植民地支配に対する賠償であるべき

・専門性(professionalism)は、非政治化・中立化であり、構造的要因を軽視することになるのではないか

・開発がヨーロッパ中心、「近代的」将来を志向し、あるいは非白人が援助を欲するという固定的理解があるのではないか

といった声が出された(Ibid.: 20-24)。

3.PDレポートが指摘する「構造的人種主義」

PDレポートの核心は援助の内在する「構造的人種主義」(structural racism)の指摘である。「構造的人種主義」は以下のように定義されている。

「構造的人種主義」は、日常的に白人に有利に働き、世界の有色人種には慢性的に悪い結果をもたらす歴史的・文化的・制度的および人間関係にかかわる一連のダイナミズムの標準化・正当化である。白人のヨーロッパ人・西洋人を上に置く人種的ハイアラーキーの創設は植民地化プロセスの一部であったことはよく理解されている。この特権のハイアラーキーが今日まで継続し、非白人・非西洋人の特に男性でない者に損失をもたらしている(Peace Direct 2021: 12)。

PDレポートは「構造的人種主義」は植民地主義の原因と結果の両方であるとの見解に立っている(Ibid.: 13)。また、INGOsは過去の植民地主義の歴史への認識をどこまで持っているのかも疑問視される(Ibid.: 24)。

PDの「脱植民地化」論は、これから述べていくように「現地化」では援助の変革が不十分になる危険性を説くものである。Peace Directが2022年に出したディスカッション・ペーパーによれば、「現地化」は「構造的人種主義」に目をつぶり、不均等や資金不足の問題を論じるにすぎないと述べている(Peace Direct 2022)。

RGレポートの植民地主義的メンタリティやPDレポートの「構造的人種主義」が援助、特にCSOの開発協力にどのような影響を持つのか、2つのレポートの指摘を整理してみよう。

1.南のCSOから見たドナーの実践:RGレポート

RGレポートによれば、南のCSOはドナーに定められた、変化も多い優先順位に対する整合が求められ、それが現場における南のCSOのローカルな現実に対する役割を弱めている。ドナーが優先順位を変えたときに、南のCSOはプロジェクトの中止までも含め様々な対応をしなければならない。ドナーのアジェンダの押しつけは現場の問題への対応能力を弱める(DAC-CSO Reference Group 2022: 2)。

アカウンタビリティ11)が南の側から北への一方通行であることもRGレポートは指摘する。南のCSOはドナーに対して厳しくアカウンタビリティを要求されるのに対して、ドナーの南のCSOや社会に対するアカウンタビリティは弱い(Ibid.: 3)。

RGレポートは北のODA機関の金額的に限られた南のCSOに対する資金供与のモダリティの問題点としてあげていることは以下を含む。

・公募制が少額の資金への南のCSO間の過当競争をもたらす

・1年など短期のプロジェクト・サイクルのため効果的な計画づくりができない。その背景に南のCSOへの信頼の欠如がある。

・ODA機関の革新的な資金供与策の中に、南のCSOの自己資金などに関して無理な要求を求めるものがある。

・南主導のキャパシティ・ビルディングへの支援が行われるようになったのは最近のことでしかない。

2.「構造的人種主義」は実践にどのように現れるか:PDレポート

「構造的人種主義」は実務にどう反映されているのか。PDレポートは「構造的障壁」(structural barriers)と手続的障壁(procedural barriers)にわけて説明する(Peace Direct 2021: 24-32)。

「構造的障壁」では植民地支配時代の関係が残されているとする。具体的には

・歴史の不認識

・現地スタッフの「国際規範」への従順の要求

・雇用とアカウンタビリティにおける「無意識のバイアス」(unconscious bias)

・援助システムにおける規範や言語(英語を流ちょうに扱える人の優位)

・現地スタッフは能力を欠くという偏見

・国際スタッフの「テクニカルな専門知識」の重視

などである。

この文脈でINGOsの現地事務所のあり方も批判される。現地事務所は北にある本部の支配下にあり、本部から送られる資金をもとに現地に対するコントロールを維持、拡大しようとする。本部の優先順位や財政状況次第で開設や閉鎖が行われる。最悪の場合白人外部者により、現地CSOとの競合または排除を通じて活動を支配するが、こうした運営は新植民地主義的である。近年では「現地化」が言われるが、本部の支配をそのままにスタッフの現地人化を進めている。

手続的障壁には

・プログラムの設計と資金供与における北の研究者・実践家によりつくられたアプローチの重視とドナーのテンプレートによる実施

・ドナーのアカウンタビリティの押しつけ

・調査研究における北の研究者の支配

が含まれる。

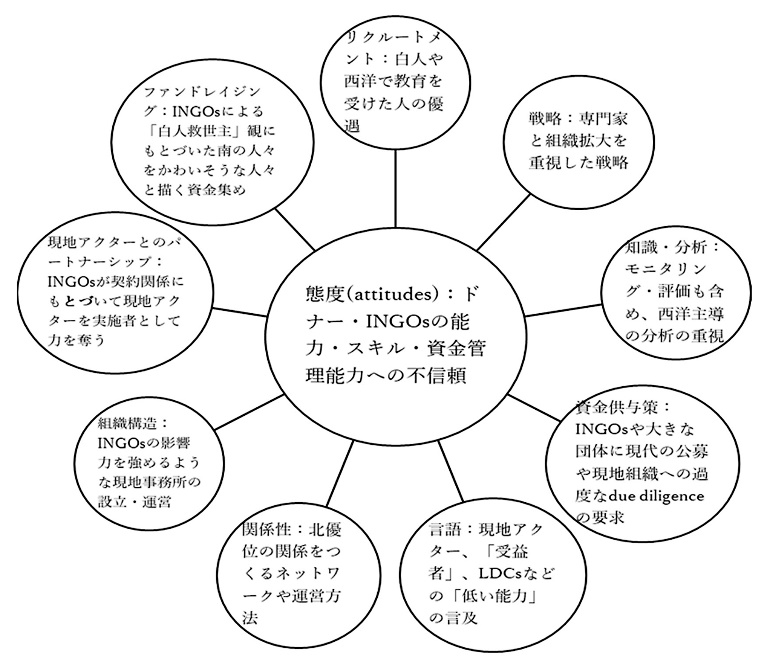

PDレポートは図1のように「構造的人種主義」がどのように現れるのかもまとめている。

(出典)Peace Direct (2021: 33)を筆者改変

では2つのレポートは、北のNGOを含むINGOsやODA機関のどのような変革を求めているのだろうか。2つのレポートの提言は多岐にわたる。それぞれのレポートの項目と、各項目で提唱されている主要な施策や特記すべき点をまとめよう。

1.RGレポート

RGレポートは「南のCSOは長いこと、ドナーの政策と実践を現在のトップダウンで新植民地主義的なものから、南の市民社会への真のパワーシフトを求めてきた」(DAC-CSO Reference Group 2022: 5)と述べた上で、以下の提案を行っている(Ibid.: 5-7)。

① ドナーの政策と実践をパートナー国のCSOのリーダーシップと持続可能性を高めるよう変革する。

・価値(連帯・オーナーシップ)などを重視し、南のCSOの「道具化」(instrumentalisation)を避けた資金支援策

・フェミニスト原則12)の適用

・現地のCSOとの対話・コンサルテーションの制度化

・ドナーの優先順位の現地の市民社会との共同開発

・透明性、失敗に関する公開性

・南の特定のCSOへの多年度コア支援

・現地のCSOネットワークの評価基準の採用

② ドナーはパートナー国のネットワークにインセンティブを与え、連携し、そのスキル、コミュニティへの到達力、知、ドナーと連携する上でのキャパシティを最大化すべきである。

・パートナー諸国におけるドナー、北のCSOの役割の再検討

・パートナー国の現地主導のCSOネットワークの支援策の設計

・ドナーの共同基金

・南のCSO主導のドナーのネットワーク

③ ドナーの南のCSO強化のための資金供与策でアドボカシー支援を重要部分にする。

・ドナーの戦略をパートナー国の開発戦略に整合させるにあたってのインクルーシブなオーナーシップの保障

・現地のCSOのアドボカシーの役割を重視した独立した資金支援策の保障

RGレポートは以上の提言のあと、南のCSOの3つの問いかけで結ばれている(Ibid.: 7)。

① 私たち(南のCSO)はドナーの南のコミュニティのビジョンに対する発言権があるだろうか。ドナーの前提条件でなく対話を通じて共通の目標にたどり着けるだろうか。

② 私たちはプログラムがいかに設計、実行されていくのかについての真の政策決定に働きかけられるのだろうか。

③ 私たちはプログラムだけでなく事務管理費といったことも含め資金配分について発言力と共有された政策決定権を持っているのだろうか。

2.PDレポート

PDの提言は、ドナー・INGOs・政策決定者に対するものと、特にINGOsに対するもの、CSOにかかわる個人に対するものにわかれている(Peace Direct 2021: 5-6; 37-41)。

① ドナー・INGOs・政策決定者に対するもの

・「構造的人種主義」の存在と問題に取り組む集団的責任を認知する。

・INGOsと現地パートナー間の資金を出す側ともらう側の力関係についての話し合いを奨励する。

・特に周縁化された人々が現行システムを問う変革のスペースをつくる。

・ことばに気をつける。「受益者」(beneficiaries)、キャパシティ・ビルディングのような不適切なことばをやめ、新しい表し方についてコミュニティと話し合う。

・批判(ジェンダー・人種などを背景としたものも含め)に対してオープンな組織カルチャーをつくる。

・寛容に信頼し、積極的に資金供与を行う。:具体的には共同ファンド、直接支援、現地CSOに対する使途不特定の資金供与の割合に関するターゲット設定など。

・雇用慣行を変える。海外で外部者の雇用を再検討し、北でもスタッフのダイバシティを図る。

・内発的な知への投資と認知。

② 特にINGOsに対するもの

・「白人目線」にもとづく資金集めをやめ、「ダイバシティ・平等・インクルージョン」レンズを導入する。

・現地組織への権力移譲のマイルストーンを明確にした戦略を採用する。

・「現地化」を現状肯定や組織の特定の立場の擁護に使わない。

・現地組織とのパートナーシップをより平等で、相互にアカウンタビリティを持ち、現地のリーダーシップと持続可能性を重視したものにする。

③ CSOにかかわる個人に対するもの

・自分のアイデンティティやCSOで活動する動機を問い、「白人目線」に支配されていないのかを検証する。

・力関係について真剣に考える。

・援助の「脱植民地化」の運動を支持する人々を組織化・ネットワーク化する。

本稿では、DAC市民社会勧告をもとに、南のCSO支援についてのツールキット作成にあたって議論されたCSO支援の「現地化」の問題についての南のCSOの視点を提供した2つのレポートを紹介した。2つのレポートはともに、今日のドナー(ODA機関とINGOs)と南のCSOの関係を植民地主義的だとし、ドナー主導あるいはドナーにパワーが集中した関係を批判し、南主導の関係への転換を求める。CSO間では、INGOsの優先順位変更などに左右されない南主導の支援策をつくるのかが課題である。ODAによるCSO支援に関しては、南のCSOに対するコア支援やプログラム支援の強化、アドボカシーやネットワーク団体への支援も求め、非常に多くのものはプロジェクト単位で短期間になりがちな南のCSOへの資金供与策の改革も求めている。2つのレポートがODA機関はもちろん、INGOsへの厳しい批判を含んでいる。前述のようにDAC市民社会勧告は、パートナー国のCSOに対する支援をコア支援やプログラム支援の強化も含めて唱え(第2の柱4)、また南北CSO間のパートナーシップのあり方の改善に対するインセンティブを与えることも求める(第3の柱4)。

「援助の脱植民地化」を唱えるPDレポートはより強く現在のODA機関やINGOの植民地主義的な支援を批判するとともに、「構造的人種主義」という概念を用いつつ、背景にある援助に内在する「白人救世主」「白人目線」に対する批判、INGOsの現地事務所に対する批判、南の活動現場だけでなく北のCSOにおける人種主義をあえて肌の色の用語も用いつつ問題にしている。このレポートからは「現地化」を超えた「脱植民地化」が必要だという主張が読み取れる。なお、Peace DirectのCEOのDylan Mathewsは、コア・プログラム支援など柔軟で予測可能な形での南の市民社会への支援を含んだDAC市民社会勧告を歓迎することを明らかにしている(Mathews 2022)。

はじめに述べたように、パートナーシップといいつつも北が強いパワーを持つ非対称的なものだという批判、南北対等なパートナーシップへの転換は、南のCSOが台頭してきた1980年代ころから言われてきた。イスタンブール原則では原則の1つになった。しかし現実は変わっていないことを強く指摘し、植民地主義と結びつけて不満を表したのが、本稿で取り上げた2つのレポート、とりわけ「構造的人種主義」に言及したPDレポートであった。

RGレポートはより実践的な分析や提言が多いのに対し、PDレポートは価値観や理念にかかわる。これは前述した2つのレポートの目的や時期の違いに由来するものであろう。

INGOsの側でもこれに対応した動きは見られる。大規模多国間CSOが署名し、アメリカの国際開発協力CSOsのネットワークであるInterActionなどが賛同する形で13)、Pledge for Change (P4C) 2030として、2022年10月下旬に対等なパートナーシップ(equitable partnership)、「白人目線」にもとづかない情報の伝え方などを公約するペーパーを発表した(Pledge for Change 2030 2022)。

最後に日本への示唆を考えてみよう。PDレポートでは日本に関する言及はないが、レポートの用語では日本人はWhiteではなくBrownであろう。Whiteでないから日本の政府・CSOの援助は「構造的人種主義」、特に「白人救世主」「白人目線」と関係ないのだろうか。現場に入る日本人(JICAにより派遣される専門家や青年海外協力隊員、CSOワーカー)も取り上げ方次第で「日本人救世主」にならないだろうか?日本の経験の強調の仕方次第で「日本人目線」と見られる危険性はないだろうか?日本のCSOの現地事務所はPDレポートの批判に当てはまらないだろうか?日本も帝国主義列強の一員であった歴史を活動でどう踏まえるか?自問が必要なことである。

ODAによるCSO支援策としては、南のCSOに関しては在外公館を窓口とする草の根人間の安全保障無償協力がある。それ自体は評価されることであるが、単年度でセクターが限られるという限界がある。日本のNGOに対する主要なスキームであるNGO連携無償資金協力では、日本のCSOの主体的な企画・立案が求められ、南のパートナーCSO主導で日本のCSOが側面支援する事業は対象としないが、この点の再考も必要となってくるだろう。いかにDAC市民社会勧告が求めるようにODA機関から直接、あるいは日本のCSOを通じて、プロジェクト単位ではなくコア支援・プログラム支援を可能にする検討が求められる。

最新の2020年の統計では、DAC全体のODAのうち14.1%がCSOに対するものであるが、日本は1.3%に過ぎず、DAC諸国内で最下位から2番目である(OECD 2022)。南のCSO支援はCSOに対するODAの増加の中で行われるべきであることを付記しておきたい。

*本稿は国際開発学会第33回全国大会(2022年12月3-4日、明治大学)における報告をベースにしたものである。ディスカッサントの山口健介先生(東京大学)をはじめ、コメントや質問をいただいた皆様にお礼申し上げたい。