2024 年 2 巻 p. 103-110

2024 年 2 巻 p. 103-110

In Japan, women's political participation lags behind. The essence of democracy lies in respecting a wide range of citizens' opinions and values, and reflecting them in decision-making. The minimum percentage of people required to influence decision-making, known as the "critical mass," is said to be 30%. However, while the global average of female parliamentarians stands in the mid-26% range, the proportion of female members in the Japanese House of Representatives is only 10.3%, the lowest among the G7 nations. Despite women constituting 51.3% of Japan's population and 51.7% of eligible voters, the skewed male representation in the legislature makes it challenging to assert that discussions are appropriate and equitable. This makes it difficult to incorporate women's perspectives and opinions into legislation and policies.

Therefore, this document discusses the current state of women's political participation in Japan, the government's efforts to promote it, the obstacles hindering women's political involvement, and, in the context of the 2023 G7 Summit held in Japan, the advocacy activities of civil society, with a focus on the official engagement group Women7 (W7).

Even if a country professes to have a "full democracy" and its government actively promotes gender equality, as seen in Japan, the low societal awareness of gender equality prevents an increase in the number of women in politics. Despite the situation where the number of female politicians falls short of the critical mass, civil society can effectively utilize platforms like the G7 to engage in dialogue with the government. In other words, to create a society where female politicians can thrive, civil society must actively challenge traditional gender roles, transform societal perceptions and structures, and take proactive measures to eliminate gender inequality. The active participation of civil society and the commitment of the government are expected to strengthen concrete policies and initiatives for gender equality, leading to their realization.

日本では政治家となる女性の比率が低く、その点において女性の政治参加が遅れている。民主主義の本質は、広範な市民の意見や価値観を尊重し、意思決定に反映させることである。その意思決定に影響を及ぼすために必要な最低限の人数割合、「クリティカル・マス」は30%と言われるが1)、国会における女性議員比率の世界平均が26%台2)であるのに対し、日本における衆議院女性議員の比率は10.3%3)にとどまっており、G7の中でも最下位である。日本の女性人口の割合は51.3%、有権者の51.7%を占めている4)にもかかわらず、議会の構成員が男性に偏っていては、適切で平等な議論がされているとは言い難い。これでは、女性の立場や意見を立法や政策に反映させることは難しいだろう。

そこで本稿では、日本における女性の政治参加状況、女性の政治参加促進に向けた政府の動き、女性の政治参加を阻む要因、そして2023年に日本で開催されたG7サミットを舞台とした市民社会による提言活動のうち、公式エンゲージメントグループWomen7(W7)5)の活動について紹介する。

図1はエコノミスト・インテリジェンス・ユニット(EIU)研究所による民主主義指数2022年版6)の政治体制種別を示す世界地図である。この指数は、60の指標を「選挙過程と多元性」「政府機能」「政治参加」「政治文化」「人権擁護」の5つの部門に分類し、それに基づいたスコアの平均から計算されている。さらに、指数の大きさによって各国・地域を「完全民主主義」(10.00~8.01点)、「欠陥民主主義」(8.00~6.01点)、「混合政治体制」(6.00~4.01点)、「独裁政治体制」(4.00~0点)の4つに区分し、政治的な自由度を測っている。これによると、日本は総合点が8.33で「完全民主主義」に分類され、世界167か国中16位と上位に位置している。しかし、「政治参加7)」部門でみるとその順位は42位まで下がる。このように日本の政治参加指数が低い背景には、女性の国会議員比率の低さも主要な一因と考えられる。

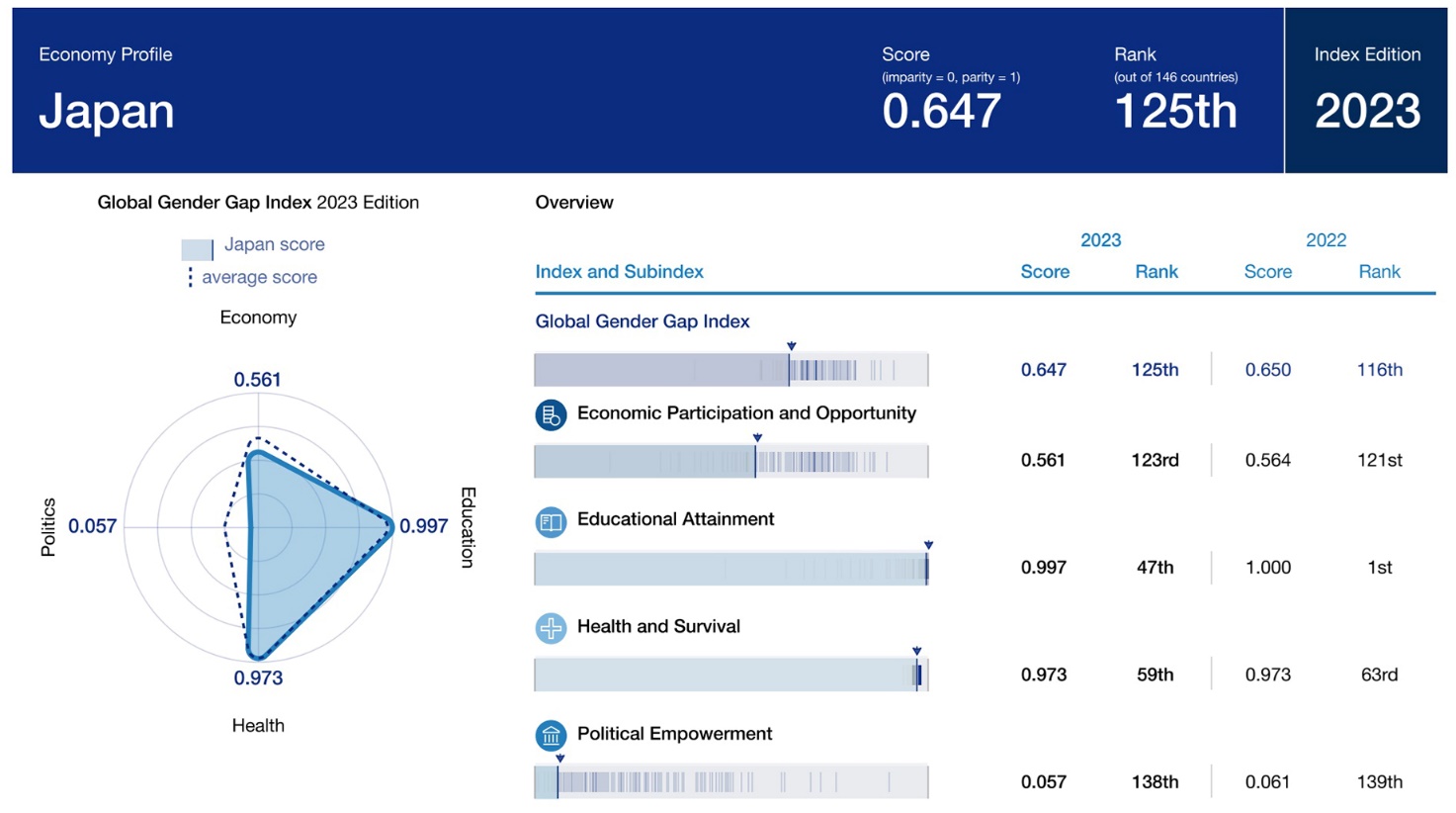

その根拠として、世界経済フォーラム(World Economic Forum, WEF)による「Global Gender Gap Report 20238)」(世界男女格差報告書2023年版)から日本における女性の政治参加状況を見てみる。各国における「経済」「政治」「教育」「健康」の4分野14項目のデータをもとに男女格差の現状が指数化されているが、日本は総合順位において146カ国中125位9)、なかでも政治分野のスコアにおいては138位と最下位クラスだった。この評価は、日本の国会議員の女性の割合がわずか11.1%10)、大臣の女性の割合は9.1%に過ぎず11)、また、過去に女性首相はひとりもいない状態であることによるものである。

日本では1946年に初めて女性が国会議員となり、その数は衆議院議員466人中39人、全体の8.4%を占めた。それに対して2023年10月24日現在は衆議院議員465人中48人、9.68%である12)。つまり、この77年間で増えた女性衆議院議員はわずか9人にすぎず、女性議員の数の少なさ、割合の低さという点においては、進歩がない状況にあるといえる。日本における女性の政治参加率の低さは、国会だけでなく市区町村議会における女性議員の比率にも現れている。内閣府男女共同参画局作成の「女性の政治参画マップ2023」によると、女性議員の比率が20%を超えるのは東京・神奈川・埼玉・大阪・京都の大都市5都府県のみで、残りの44道県では20%以下である13)。

出典: Democracy Index 2022, global map by regime type

出典:Global Gender Gap Report 2023, Economy Profile

こうした状況に対して、政府はどのような改善を試みてきたのか。2018年には「政治分野における男女共同参画の推進に関する法律14)」が施行され、そのなかで、衆参両院及び地方議会の選挙において、男女の候補者の数ができる限り均等となることを目指すことを基本原則とし、各団体が目標数を定めることなどが掲げられた。しかしながら、これらはあくまで努力義務にとどまっており、女性候補者の増加には一定の効果があったものの、女性議員の増加にはあまり効果が見られていない。2020年には、男女共同参画局が定めた「第5次男女共同参画基本計画」のなかで、2025年までに衆参両院それぞれの議員の候補者に占める女性の割合を35%とする目標値が掲げられた15)。また、2021年には「政治分野における男女共同参画の推進に関する法律」の一部が改正された16)。改正法では、政党やその他の政治団体がこの課題により自主的に取り組むことを求め、候補者の選定方法の改善などが明記されたほか、セクシュアルハラスメントやマタニティーハラスメントに関する対応も示されたが、候補者数の目標設定義務化などは盛り込まれず、罰則のない努力義務の姿勢にとどまった。

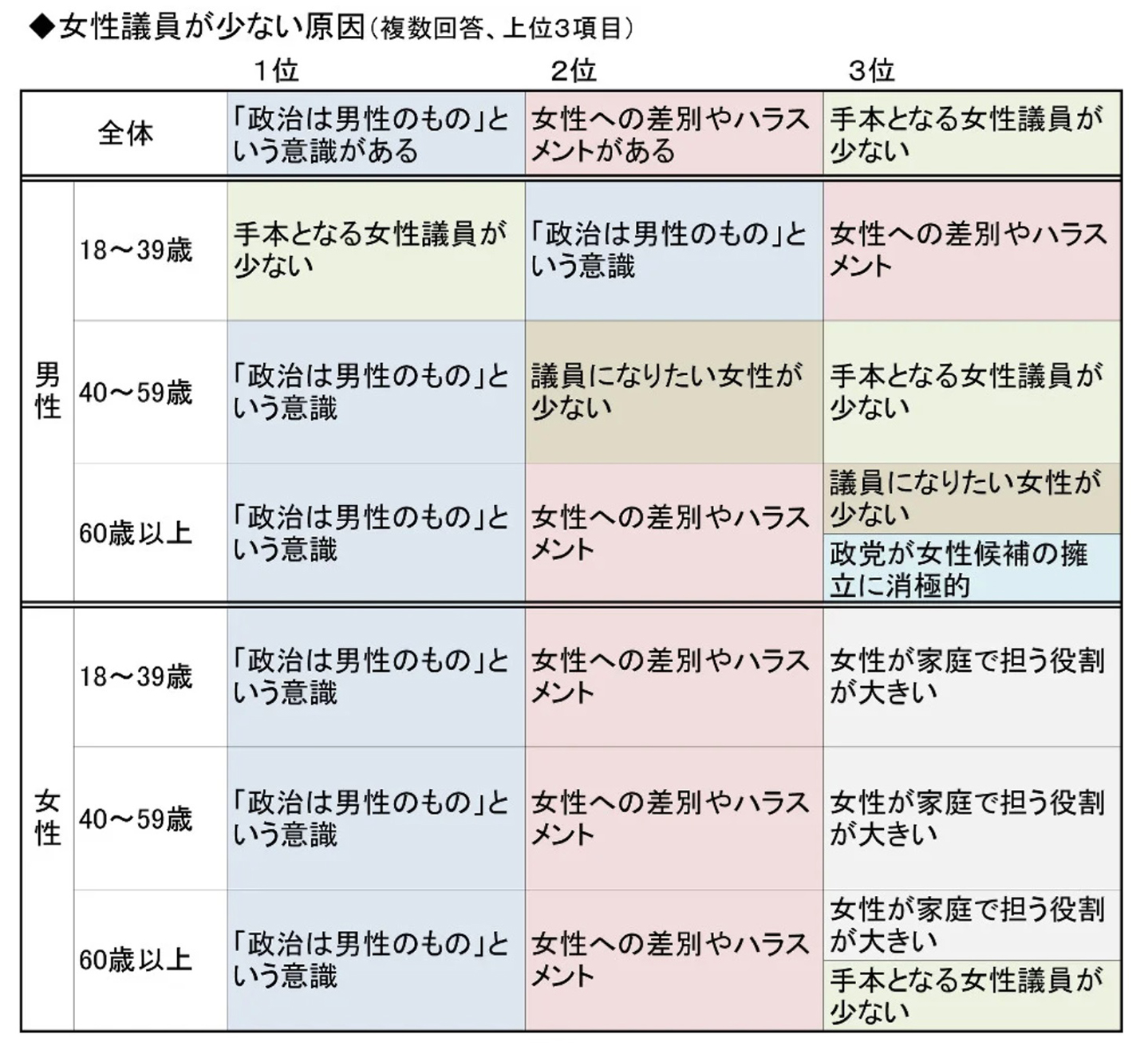

読売新聞社と早稲田大学先端社会科学研究所が2021年の衆院選後に共同世論調査を行った17)。女性議員が少ない原因にあてはまると思うものを8項目の中から複数回答可で回答を得たところ、男女ともに1位「社会に『政治は男性のもの』という意識があるから」(57%)、2位「社会に女性への差別やハラスメントがあるから」(47%)、3位「手本となる女性議員が少ないから」(40%)となり、次いで「女性が家庭で担う役割が大きいから」(39%)、「議員になりたい女性が少ないから」(37%)などが続いた。しかし、男女を3つの世代(18~39歳、40~59歳、60歳以上)に分けてみると、男性による回答内容と順位が世代によって異なるのに対し、女性はすべての世代でほぼ一致しており、1位「社会に『政治は男性のもの』という意識があるから」、2位「社会に女性への差別やハラスメントがあるから」、3位に「女性が家庭で担う役割が大きいから」という結果となった18)。

日本では社会全般に男性優位の意識が根強く存在しており、政治においても同様の傾向があることが、この調査結果から読み取れる。また、一般的に女性の家事育児の負担が大きいなか、議員という職種には女性が子育てをしながら仕事ができる環境が整っているとはいえず20)、当選しても家事や育児との両立が困難であろうことが、政治参加に対する躊躇の要因であることがうかがえる。さらに、「男性は職場で働き、女性は家庭に専念する」という観念が社会に浸透しているために、この観念に反する形で社会や職場で活躍する女性が差別やハラスメントにさらされやすいうえ、立候補すればプライバシーの確保がむずかしいこと、政治と選挙の現場でハラスメントが蔓延していること21)などが、女性が政治家を志すうえでの障害となっている状況が、この調査結果からも裏付けられる。もう一つここで注目したいのは、女性議員が少ない原因について、男性による推測と、女性自身の回答が解離している点だ。政治に参加する女性議員の数が伸び悩む現状で、当事者である女性の声を男性優位の政治に届けるためには、他にどのような手段が考えられるだろうか。

出典:読売新聞オンライン 「政治は男性のもの」?!…女性の政治参加をめぐる男女の認識の違いとは<下>19)

女性の声を政治に届けるために、市民社会が連帯して活動を広めていくことが重要であり、G7やG20などはそのための良い機会と言える。G7の公式エンゲージメントグループの一つ、Women7(W7)は、G7のプロセスの中でジェンダー平等と女性の権利に関する提案を促進するために集まった市民社会組織のグループである。2018年のG7カナダから始まったW7には、G7参加国の市⺠社会組織メンバーをはじめ世界各国の活動家・団体らが参加している。2023年W7は、⽇本のジェンダー平等と⼥性の権利に取り組む市⺠社会組織を中⼼に実⾏委員会が設置され、アドバイザーには38カ国から87名が選出された。コミュニケ策定については、G7の指導者たちに向けて、あらゆる多様性を持つ女性・少女の人生に対し持続的で変革的な影響を与えることができる具体的な政治的・財政的約束をするよう求める議論を進めた。さらに、G7広島サミットに先がけ2023年4月16日に開催されたW7サミット翌日の4月17日、この「W7 Japan 2023 コミュニケ」22)を、W7共同代表からG7議長国首脳である岸田首相に首相官邸にて手交した。2023年のG7は日本で開催されたこともあり、その動きは国内の各メディアからも注目を集めた。

W7 Japan 2023 コミュニケは、5つのテーマ23)から構成され、すべての分野を横断するテーマとして、 ジェンダーに基づく不平等と差別の交差性と複合性という観点を反映している。作成にあたっては、ユースとグローバルサウスからの参加者を含む38ヵ国のフェミニストの専門家による議論の場を持ち、世界各国からの参加を得て開催されたユース・コンサルテーションとパブリック・コンサルテーションで得られた意見を反映させ、声を届けられずにいた人びとの声と現実が盛りこまれた。その前文では、現状の課題認識を次のように述べている。

「気候危機、紛争、パンデミック、自然災害、そして世界に蔓延する不平等が、あらゆる多様性を兼ね備えた女性と少女に対し、不均衡に影響を及ぼしていることが、ますます明白になってきている。なかでも、周縁化され脆弱性を抱えたグループに属する女性と少女や、多様なSOGIESCの人びとに与えている影響は深刻である。さらに、交差的で複合的な不平等や差別を経験している女性と少女が、しばしば最も周縁化されていることを強調する必要がある。彼女たちの権利と自由を保障するための合理的配慮もいまだに十分ではない。また、ジェンダー正義のために闘う人びとを標的とした、時に最も残酷で非人道的な形をとるヘイトスピーチおよび/または身体的暴力によるバックラッシュ(攻撃)が生じているという懸念すべき証言が、世界各地から届いている。基本的な権利が正当に守られ、平和な日常生活を送りたいと願う女性でさえ、このような攻撃にさらされている。人工知能(AI)を始めとする昨今のデジタル技術の進歩は、女性に関する意識的・無意識的両方の偏見を深刻な形で助長しており、こうした女性への有害かつジェンダー平等を逆行させる影響は是正されなければならない。」24)

また、G7首脳に対する要望を、次のように述べている。

「私たちは、G7首脳が、ジェンダー平等と女性の権利—そこには多様なSOGIESCの人びとが含まれる—をしっかりと中核に据え、平等で公正で平和な未来を持続可能な方法で築くための政策を公約として掲げ、その約束を実現するために具体的な財源や資源を準備し、迅速に確固とした変革志向の行動を取ることを強く求める。ジェンダー平等と女性の権利の実現に向けG7サミットの公約を実現するにあたっては、フェミニスト団体や女性の権利のために活動してきた団体と運動、特に草の根レベルの活動が果たしてきた役割の重要性をいくら強調しても、しすぎることはない。彼女たちの活動をさらに支援し強化するために、十分かつ柔軟な資金援助、技術的サポート、そして、他の資源や機会が提供されるべきである。私たちは、G7首脳がW7 Japan 2023の提言に耳を傾け、その内容がG7の議論と宣言にしっかりと反映されることを強く求める。ジェンダー平等を中核に据えた平等で公正で平和な未来は、全ての人に恩恵をもたらす未来である」25)

その後、5月19日から21日までG7広島サミットが開催され、首脳コミュニケが発表された。W7は、首脳コミュニケが「ジェンダー」に関し特別に項目を設けG7としてのコミットメントを表明したことを評価する一方で、全体を通して、コミットメントを実現するための具体的な財政的措置が不明確であることなどに懸念を表明し、その見解を「G7が広島サミットで公約した『すべての政策に一貫してジェンダー平等を主流化させていくため、社会のあらゆる層と共に協働していくことに努める』ことを基軸に、ジェンダーに基づく不平等と差別の交差性と複合性に取り組み、ジェンダー平等を中核に据えて平等で公正で平和な未来を構築することが、平和な社会の実現に欠かせないことを繰り返し強調します。」と締めくくっている26)。

次ぐ6月24日・25日にはG7のジェンダー平等と女性の権利担当大臣会議27)が日本で開催され、W7は市民社会の代表としてこれに参加し、各セッションで発言の機会を得るという、大臣たちとほぼ同等の扱いを受けた。これはW7が歴史上初めてこのような方法で大臣会議に統合されたことを意味し、市民社会と政府の連携がジェンダー課題に取り組む上で重要であるというメッセージを伝えるものとなった28)。さらに、翌26日にはW7と欧州連合日本代表団によって東京で「G7ジェンダー平等大臣と市民社会の対話」というイベントが開催され、すべてのジェンダー平等大臣が市民社会29)との直接的な対話に参加する初の試みとなった30)。市民団体からは、家事や家族の介護などの負担が女性に偏っているほか、日本には女性の政治家が少なく権利を求める声が届きにくくなっているなどと訴えた。W7共同代表の斎藤文栄氏は、「各国の閣僚と問題意識を共有できたことは大きな意義があった。具体的な改善につながるよう、日本政府にはジェンダーに関する政策の予算を増やすなどして国際的な議論をリードしていくことを期待したい」と感想を述べている31)。

現在の日本の状況は、国家が「完全民主主義」体制であり、かつ、政府が男女共同参画を推進しても、社会のジェンダー平等に対する意識が低い限り女性政治家は増えないことを示している。「政治は数」と言われるなか、女性政治家の数がクリティカル・マスに及ばない状況でも、市民社会はG7のようなプラットフォームを有効に活用し、政府との対話を効果的に実施できる。女性政治家が活躍できる社会にするために、市民社会には、伝統的な性別役割観念に立ち向かい、社会的な認識や構造を変え、ジェンダー不平等の解消に挑む積極的な行動が求められる。市民社会の積極的な参加と政府のコミットメントにより、ジェンダー平等のための具体的な政策と取り組みが強化され、実現されることが期待される。