2021 年 61 巻 12 号 p. 856-861

2021 年 61 巻 12 号 p. 856-861

症例は82歳男性で,亜急性の経過で両下肢の不全麻痺および深部覚障害,膀胱直腸障害を呈した.脊髄MRIで延髄から下位胸髄にかけて灰白質優位の長大な病変を認めたため,脊髄炎としてステロイドパルス療法を実施したが奏効せずに四肢麻痺となった.治療抵抗性の脊髄症として脊髄生検を行い,びまん性大細胞型B細胞性リンパ腫と病理診断された.全身検索では他に悪性リンパ腫を示唆する所見を認めず脊髄髄内原発悪性リンパ腫と診断した.本症の確定診断には脊髄生検が必要であるが,治療反応性が不良かつ進行性の経過の場合は髄液IL-10の持続的な上昇や造影効果の長期持続があれば髄内悪性リンパ腫を考慮する必要がある.

An 82-year-old man presented with subacute bilateral lower limb paralysis, deep sensory disturbance, and vesico-rectal disturbance. MRI of the spinal cord revealed a large gray matter-dominant lesion extending from the medulla oblongata to the lower thoracic spinal cord. The patient was treated with steroid-pulse therapy for myelitis, but without symptomatic improvement. A spinal cord biopsy was performed for treatment-resistant myelopathy, and histopathology revealed a diffuse large B-cell lymphoma, that was diagnosed as a primary intramedullary spinal cord lymphoma because systemic examination didn’t show any other findings suggestive of malignant lymphoma. A spinal cord biopsy is necessary for the definitive diagnosis of this disease, but in the case of poor response to treatment and a progressive course, intramedullary malignant lymphoma should be considered if there is a persistent elevation of CSF IL-10 or a prolonged contrast effect.

脊髄髄内原発悪性リンパ腫(primary intramedullary spinal cord lymphoma,以下PISCLと略記)は中枢神経に発生する悪性リンパ腫の1%以下と稀な腫瘍であり1),進行性の脊髄症状を示すため,視神経脊髄炎スペクトラム障害(neuromyelitis optica spectrum disorder,以下NMOSDと略記)など種々の炎症性病変との鑑別が必要となるが,脳脊髄液の細胞診の陽性率が高くないため,診断には生検が必要である1)2).今回われわれは,脊髄生検により確定診断に至ったPISCLの1例を経験したが,脊髄MRIおよび髄液所見が有用と考えられたため報告する.

症例:82歳 男性

主訴:歩行困難

既往歴:洞不全症候群(ペースメーカー留置術後),狭心症(冠動脈ステント留置術後),心房細動.

家族歴:特記事項なし.

現病歴:X年3月Y日から昼夜を問わず頻尿になり,排便の感覚が鈍くなった.Y + 7日から頸部・両肩の痛み,Y + 16日から右手関節以遠のしびれや両下肢の筋力低下を認め,歩行困難となったため,Y + 22日に車椅子で当院を受診した.脳脊髄MRIで延髄から下位胸髄にかけてT2強調画像で高信号域を認めたため脊髄症の精査加療目的で入院となった.

入院時所見:身長166 cm,体重58 kg,血圧189/98 mmHg,脈拍76/min,体温36.3°C,SpO2 99%(room air).表在リンパ節や肝脾は触れず,皮疹は認めない.神経学的に,脳神経に異常なし.運動系では両下肢近位筋の筋力低下(MMT 4)を認めた.腱反射は両側の膝蓋腱反射とアキレス腱反射が亢進していたが,病的反射は認めなかった.感覚系では右側のC6からC8レベルで異常感覚(不快で重たい感じ)を認め,両側Th4レベル以下で振動覚が消失しており,両下肢の位置覚の低下も認めた.協調運動は異常なし.ロンベルグ徴候が陽性であった.髄膜刺激徴候は陰性で尿閉や便失禁は認めなかった.

検査所見:血液検査ではCRP 0.62 mg/dlと軽度上昇していたが,LDHや可溶性IL-2受容体,β2ミクログロブリン,ACE,リゾチームはいずれも基準値内であった.各種ウイルス抗体(VZV, EBV, CMV, HTLV-1, HIV)は陰性であった.免疫血清学的には抗核抗体40倍(均質型)で,抗ds-DNA抗体,抗SS-A抗体,抗SS-B抗体はいずれも陰性であった.抗アクアポリン4(AQP4)抗体と抗ミエリンオリゴデンドロサイト糖蛋白(MOG)抗体はともに陰性で,抗神経抗体(Yo, Hu, CV2, AMPH)も陰性であった.髄液検査では,初圧150 mmH2O,細胞数1/μl,蛋白84.5 mg/dl,糖77 mg/dl(血糖116 mg/dl),IgG index 0.56,ミエリン塩基性蛋白 検出感度以下,オリゴクローナルバンド 陰性であった.可溶性IL-2受容体は検出感度以下で,IL-10 46 pg/ml,β2ミクログロブリン2.4 mg/lであった.骨髄穿刺では腫瘍細胞を認めなかった.

画像所見:脊髄MRIでは延髄からTh9レベルにかけて連続した灰白質優位のT2強調画像高信号があり,C3からC7レベルで腫大も認めた(Fig. 1A).横断像ではC5からC6レベルの頸髄後索に不明瞭で淡い造影効果を認めた(Fig. 1D)が,同部はT2強調画像で等信号であった(Fig. 1B, C).頭部造影MRIでは明らかな異常を認めなかった.胸腹部造影CTでは全身のリンパ節腫大や明らかな腫瘍性病変は認めず,胸腹水の貯留も認めなかった.

(A) MRI on the 2nd day of admission showed a longitudinally spreading spinal cord lesion with diffuse swelling from medulla oblongata to Th7 (arrowheads). (B) MRI on the 2nd day of admission revealed gray matter predominant T2-weighted image high signal at C5. (C–D) MRI on the 2nd day of admission showed a slight contrast effect in the posterior cord of C6 (D), but the same area showed no obvious signal change on T2-weighted images (C; arrow). (E–H) MRI on the 29th day of admission demonstrates that the intramedullary lesion has regressed from the medulla oblongata to Th5, but the lesion in the posterior cord has increased over time (E), with no change at C5 (F), but signal changes and mass formation at C6 (G). The contrast effect of the posterior cord lesion persists (H).

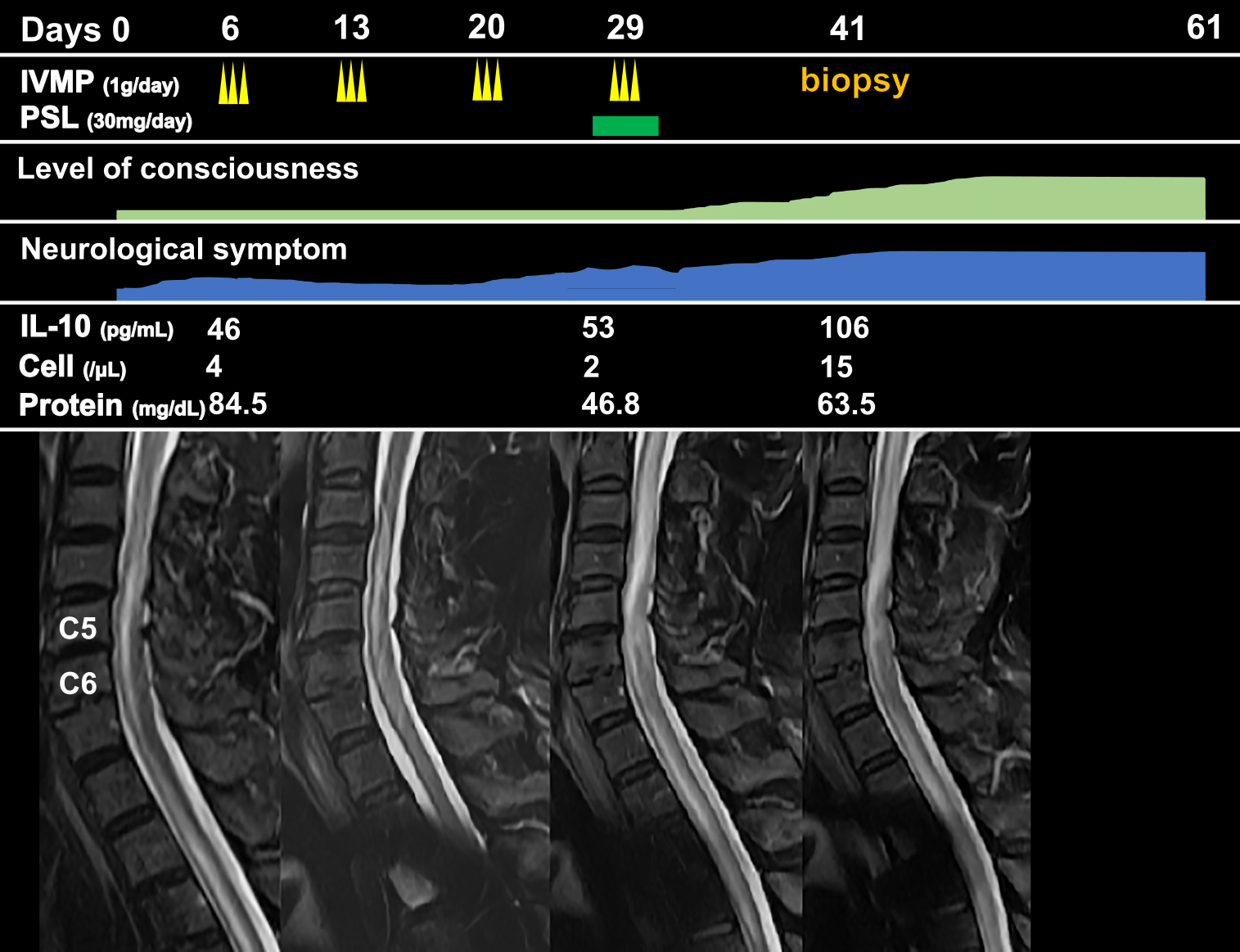

入院後経過(Fig. 2):3椎体以上の長大な脊髄病変を認めておりNMOSD等の脱髄疾患を疑ったが,眼科診察にて視神経炎や眼内病変は認めなかった.入院6日目より両下肢筋力低下が増悪したため,同日からステロイドパルス療法(intravenous methylprednisolone,以下IVMPと略記)(メチルプレドニゾロン1 g/日,3日間)を開始した.両下肢の筋力に関しては有意な改善を認めなかったが,両肩周囲の疼痛は消失し,振動覚についてはTh6レベルまで判別可能となった.また,下肢の位置覚についても改善を認めた.入院13日目からIVMP 2コース目を開始し,同様に両下肢の筋力に関しては有意な改善は得られなかったが,右上下肢の感覚障害の改善を認めた.脊髄MRIでは延髄と胸髄のT2強調画像高信号の消失を認めた.抗AQP4抗体と抗MOG抗体はともに陰性と判明したためNMOSDの診断基準には該当しなかったが,一定のステロイド反応性は認められており,入院20日目からIVMP 3コース目を施行した.しかし,入院28日目から両肩周囲の痛みと両下肢の深部覚障害が再発し,脊髄MRIで延髄からTh6レベルの脊髄にT2強調画像高信号および同部位の腫大を認め,入院29日目からIVMP 4コース目を施行したが症状の改善は得られず,両下肢は完全麻痺となった.脊髄MRIでC5からC6レベルの後索のT2強調画像等信号域の一部に淡い腫瘤様の高信号域が出現しており,病変の造影効果が持続したことから,悪性リンパ腫や上衣腫,星細胞腫などの悪性腫瘍が疑われたが,髄液細胞診は3回行ったがいずれも異型細胞を認めず,全身検索でも腫瘍性病変を認めなかったため,患者と家族から同意を得て脊髄生検を行う方針とした.狭心症や心房細動の既往があり,抗血栓療法を行っていたため生検術までに時間を要し,また,延髄から脊髄の病変の進展により意識障害や上肢の麻痺も認めたが,生検組織への影響を考慮してステロイド療法は追加せず,入院41日目に脊髄生検を行った.術前画像で造影効果を有したC5,C6レベルの後索からそれぞれ1~2 mm大の検体を採取したが,いずれも迅速病理の結果は陰性であった.病理学的所見(Fig. 3)として,C6からの検体は少数の小型リンパ球浸潤を認めるも免疫染色を含め明らかな異常を認めなかったが,C5からの検体で浮腫状の組織内に核小体明瞭な中型から大型の異型リンパ球がびまん性に浸潤しており,免疫染色でCD20陽性かつCD3陰性であったため,びまん性大細胞型B細胞性リンパ腫(diffuse large B-cell lymphoma,以下DLBCLと略記)と診断した.脊髄以外で眼を含む中枢神経系に悪性リンパ腫を疑う所見がなく,また,胸腹部造影CTでも全身のリンパ節に腫大等を認めなかったためPISCLと診断した.生検後に無気肺となり入院43日目に気管切開術を施行したほか,入院47日目には左中大脳動脈領域の急性期脳梗塞を合併して寝たきりの状態となったため,家族と相談して高用量メトトレキサート(HD-MTX)などの化学療法は行わずに緩和療法へと移行した.入院61日目に一般病院へと転院となった.

The neurological symptoms and MRI lesions improved after the first and second courses of steroid pulse therapy, but worsened after the third course. A spinal cord biopsy revealed DLBCL, but the patient continued to have worsening symptoms and became a tetraplegic. Interleukin 10 in the cerebrospinal fluid was elevated over time. IVMP; intravenous methylprednisolone, PSL; prednisolone, DLBCL; diffuse large B-cell lymphoma.

The lesions were extensively infiltrated with large, atypical lymphocytes (A; hematoxylin & eosin, bar = 50 μm). These cells were positive for CD20 (B; anti-CD20 staining, bar = 100 μm) and negative for CD3.

本症例は延髄から胸髄にかけて長大な病変を呈し,ステロイド抵抗性の進行性脊髄症をきたしたため脊髄生検を行ったところDLBCLと判明し,他に原発巣を認めなかったためPISCLと診断した.PISCLは中枢神経に発生する悪性リンパ腫の1%以下と稀な腫瘍であり,病理組織学的にはDLBCLが全体の46.4%を占める.臨床的には進行性の脊髄症状をきたし,画像上は長大な脊髄病変をきたすことから,NMOSDなど種々の炎症性病変との鑑別が必要となる1).診断は侵襲的な脊髄生検が必要となり3),初期にはステロイドに反応する場合が少なくないため,生検がためらわれ診断・治療の遅れが生じやすい.本症例も初期にはIVMPに一定の反応性が見られたことから炎症性疾患を念頭にパルス療法を繰り返したが,その後に再発してステロイド抵抗性となり,脊髄生検で診断に至ったが,既に全身状態が不良となっていたため化学療法の適応とならなかった.

従って,如何にPISCLを疑って,早期に侵襲的な脊髄生検を決断できるかが課題となるが,診断には画像所見と髄液所見が重要である.PISCLの画像診断はMRI所見が最も有用であり,発生部位としては下位頸髄または上位胸髄が多く4),90%以上の症例では浮腫を伴っており5),T1強調画像で等~低信号を呈し,T2強調画像では等~高信号を呈することが多い6).また,明瞭かつ内部が均一な造影効果が2ヶ月以上にわたって続くことが特徴であり7),ステロイドに反応して病巣が縮小しても造影効果は持続し8),腫瘍本体はT2強調画像で周囲の浮腫に比べて比較的低信号を呈する4).

また,本例のように長大な脊髄病変を呈する場合,脊髄炎,特にNMOSDとの鑑別が重要であるが,FlanaganらはPISCL 14例1)とNMOSD 37例9)のMRI所見と髄液所見について報告している.画像的には両疾患とも頸髄にT2強調画像で高信号域や造影効果を呈することが多いが,2ヶ月以上の造影効果を呈する症例はPISCLで100%であるのに対して,NMOSDではわずか12%と少なく(感度100%,特異度89.2%),また,馬尾病変はそれぞれ57%,0%と顕著な差が見られ(感度57.1%,特異度100%),これらの特徴はPISCLとNMOSDの鑑別に有用な所見と考えられる.しかし,本症例では症状の悪化が急速であったため2ヶ月間の経過観察を行うことができず,後方視的にも画像所見のみではNMOSDとの鑑別は困難であった.また,髄液所見では蛋白の上昇(>45 mg/dl)が特徴的で,PISCLで100%であるのに対して,NMOSDでは58%(感度100%,特異度45.9%)であり鑑別に有用な所見と考えられる1)9).

他に髄液中の可溶性IL-2受容体やIL-10が中枢神経の悪性リンパ腫と炎症性脱髄疾患の鑑別に有用とされ,カットオフ値をそれぞれ54.5 U/ml,2 pg/mlとした場合,一方でも上昇があれば悪性リンパ腫を疑う根拠とされている10).可溶性IL-2受容体は主に腫瘍内の制御性T細胞から産生され,炎症性脱髄疾患との鑑別において,感度と特異度はそれぞれ83.3%,90.0%と有用であるが,本症例では基準値内だった.一方でIL-10の経時的な上昇は本例に特徴的であった.IL-10は主に単球やマクロファージ,ヘルパーT細胞,腫瘍性B細胞などから産生され,DLBCLにおいてはCD8陽性T細胞の発現を促進することで炎症を増進させ11),髄液中のIL-10濃度は腫瘍細胞内のIL-10濃度と相関する12).中枢神経原発悪性リンパ腫(primary central nervous system lymphoma,以下PCNSLと略記)の診断において髄液IL-10はIL-6,可溶性IL-2受容体,β2ミクログロブリンに比して診断精度が高く13),カットオフ値を9.5 pg/mlとした場合,感度と特異度はそれぞれ71.0%,100%である.また,髄液中のIL-10の上昇は無増悪生存期間の短縮と関連し,さらにHD-MTXによる治療後にIL-10は減少することも報告されており,PCNSLの診断だけでなく,治療および予後に関するバイオマーカーとなる可能性も示唆されている12).本例のように画像的に脊髄炎との鑑別に難渋する場合に,髄液中のIL-10が9.5 pg/ml以上かつ経時的に増加を認める場合は組織生検を行う根拠となるかもしれない.本例ではPISCLと診断した後に保存髄液を用いてIL-10を測定したが,発症早期から経時的に測定することで脊髄生検を迅速に実施できた可能性がある.

一方で生検自体の問題もある.脊髄生検は後遺症のリスクを伴うため適応は慎重に判断する必要があり,既報告では①リンパ腫を強く疑う場合,②治療を行わないと進行性に神経症状の悪化をきたすのが確実な場合を挙げているが,生検の診断率は必ずしも高くない.Flanaganらの報告1)によると,PISCLで脊髄生検が診断に寄与した症例は7例中4例(57%)で,他に原因不明の脊髄症38例を対象にした報告14)では脊髄生検の診断率は26%とされている.また,生検部位に関して詳細な検討をした報告はこれまでにないが,本例では造影効果を有する2ヶ所から検体採取を行い,C5レベルでDLBCLの所見を認めた一方でC6レベルでは異常所見を認めなかった.

本症例と文献をふまえ,脊髄MRIで長軸方向に3椎体以上の長大な病変をきたした症例において,NMOSDよりPISCLを示唆する所見としては,①ステロイド抵抗性,②2ヶ月以上持続する造影効果,③髄液IL-10高値および経時的な上昇が挙げられる.本例では意識障害,四肢麻痺となった後に生検が行われたが,四肢の運動機能が残存していた場合でも,生命予後に影響するため,これらの所見を認めた場合には,画像上で十分に腫瘍部位を検討した上で採取部位を判断する必要がある.

謝辞:本論文の執筆にあたって助言をいただいた,名古屋大学医学研究科神経内科学,深見祐樹先生に深謝いたします.

本報告の要旨は,第158回日本神経学会東海・北陸地方会で発表し,会長推薦演題に選ばれた.

※著者全員に本論文に関連し,開示すべきCOI状態にある企業,組織,団体はいずれも有りません.