2022 年 4 巻 2 号 p. 102-107

2022 年 4 巻 2 号 p. 102-107

要旨:【目的】近年,管理栄養士の病棟配置により入院期間の短縮化等の効果が報告され,必要性が増している1).今回管理栄養士を試験的に病棟配置し,栄養介入を行った効果を肺がん患者について検討した.【対象および方法】対象は呼吸器内科に約2週間以上の入院を要する初回化学療法肺がん患者とし,管理栄養士が当該病棟へ試験的配置される以前に入院した(以下,非介入群と略)24例,試験的配置後に入院し,管理栄養士による定期的な栄養介入が行われた(以下,介入群と略)21例に分け,介入効果を検討した.【結果】介入群ではエネルギー充足率は高い傾向にあった.化学療法開始7日目のたんぱく質充足率は介入群で有意に上昇した(p=0.04).化学療法開始7日目の体重減少率は介入群で有意に低下した(p=0.02).在院日数は介入群で有意に短縮した(p=0.04).【結論】管理栄養士の病棟配置により,肺がん患者の摂取栄養量の増加や体重減少の抑制効果がみられ,在院日数の短縮にも寄与できる可能性がある.

肺がん薬物治療に用いられる白金製剤をはじめとする化学療法剤には,有害事象として消化器毒性や味覚障害が多く経口摂取量の減少をきたしやすいため,栄養障害を生じる原因の一つとなりうる2).加えて,肺がん患者は高齢者が多く,呼吸困難による食事摂取時間の制限や呼吸仕事量増加による栄養消費量が多いため,栄養状態が低下しやすい.かかる特徴を有する肺がん患者に対する栄養介入は,食事摂取量を増加させ,治療による体重減少と治療中断を回避する効果が期待できると考えられ,欧州臨床栄養代謝学会(European Society for Clinical Nutrition and Metabolism;ESPEN)のガイドラインでも推奨されている3).

現在当院では,管理栄養士1人当たり約100人の患者を担当する複数病棟担当制を設けているため,個々の患者に対し緻密な栄養管理を行うことが困難である.一方最近では,管理栄養士の病棟配置ならびに栄養指導により入院患者のエネルギー充足率が高まり,体重減少が抑えられることが報告されている1).そこで今回,呼吸器内科病棟の肺がん患者を対象として,試験的に管理栄養士の病棟配置ならびに栄養介入を行い,その効果について検討した.

当院呼吸器内科に約2週間以上の入院を要する初回化学療法肺がん患者45例を対象とし,治療開始1カ月以内に死亡した患者は除外した.介入群は2019年12月から2020年1月の21例とし,非介入群は2018年6月から7月の24例とした.なお,2018年8月から2019年11月までの期間は,管理栄養士の病棟配置はしていないものの,看護師から患者の栄養・食事に対する意識の変化などを聞き取り,間接的に栄養指導を行っていたため,非介入群はそれ以前の入院患者とした.また,本病棟はサテライトNSTが配置されておらず,全経過を通じて入院中のNSTの介入は行われていない.

2. 評価項目両群の化学療法開始時(以下day0),開始7日目(以下day7),14日目(以下day14),退院時の4つの時点での必要量に対するエネルギー充足率,たんぱく質充足率,ならびに体重減少率を評価項目とした.エネルギー必要量はHarris-Benedictの式を用いて基礎代謝量×活動係数(1.2)×ストレス係数(1.2)で算出し,体重が理想体重の80%以下の場合は80%理想体重で算出した.たんぱく質必要量は理想体重×1.2g/日で算出し,体重が理想体重の80%以下の場合は80%理想体重で算出した.他の評価項目として,在院日数,day0,day7,day14,退院時の栄養補助食品(Oral Nutrition Supplements;以下,ONSと略)の摂取人数,エネルギー必要量に対するONSのエネルギー充足率とたんぱく質必要量に対するONSのたんぱく質充足率,血液生化学検査値として,day0,day7,day14,30日目のアルブミン(以下,Albと略),白血球(以下,WBCと略),リンパ球,好中球,C反応性タンパク(以下,CRPと略),ヘモグロビン(以下,Hbと略)を検討した.

3. 介入内容介入群では,入院時にベッドサイドにて病院食の説明,食事摂取不良がおよぼす影響と食事摂取の重要性の説明,エネルギー必要量および理想体重の提示,必要時にONSの紹介,食事に関わる副作用とその対処法についての説明を行い,その後必要に応じて医師,看護師と相談し食事調整を行った.入院1週間毎にベッドサイドへ訪問し,食事摂取状況の確認と必要時に食事調整を行った.退院時には入院中の体重変化量の提示と退院後の食事指導を行った.食事調整を行った症例は介入群21例中17例で,調整内容の詳細は重複した項目も含めて図1に示すとおりである.食欲低下時の対応としては,通常量の食事では圧迫感がある場合には量を半分にしたライト食への変更や,患者が食べやすいものを選択できる化学療法食(ラーメン,カレー等)の紹介を行った.介入は入院時と入院1週間毎の月曜日から金曜日に行い,介入時間はベッドサイド訪問や栄養指導等の患者対応や医師,看護師との情報共有,カルテ記載などを合わせて1日平均3時間であった.一方,非介入群では,栄養指導やNST介入などの特別な栄養介入は行わず,入院時に看護師による主観的包括的評価(subjective global assessment;以下,SGAと略)と管理栄養士による客観的栄養評価(objective data assessment;以下,ODAと略)を入院後1週間毎にSGA,ODAの再評価を行った.

介入群21例中17例に食事調整を行った.

連続変数は中央値(四分位範囲)で表し,連続変数および順序変数の解析にはMann-Whitney U検定を,名義変数の解析にはFisherの正確確率検定を用いた.解析にはEZR4)を用い,有意水準はp<0.05とした.

5. 倫理的配慮当研究は大阪市立大学医学系研究等倫理審査委員会で承認された(承認番号 2020-265).

入院時の患者背景を表1に示す.性別,年齢,身長,体重,body mass index(以下,BMIと略),Eastern Cooperative Oncology GroupのPerformance Status(以下,ECOG PSと略),レジメン内容では両群間に有意な差は認められなかった.

| 非介入群(n=24) | 介入群(n=21) | p値 | ||

|---|---|---|---|---|

| 性別 | 男性〔n(%)〕 | 16(66.7%) | 16(76.2%) | 0.528 |

| 女性〔n(%)〕 | 8(33.3%) | 5(23.8%) | ||

| 年齢(y) | 69(62.3–76.3) | 70.0(63.0–74.0) | 0.936 | |

| 身長(cm) | 160.7(156.3–165.0) | 161.7(156.9–165.0) | 0.657 | |

| 体重(kg) | 55.9(61.3–64.5) | 54.7(48.8–70.2) | 0.918 | |

| BMI(kg/m2) | 22.1(19.0–26.2) | 21.7(18.9–25.7) | 0.633 | |

| ECOG PS | 0〔n(%)〕 | 13(54.1%) | 7(33.3%) | 0.193 |

| 1〔n(%)〕 | 10(41.7%) | 13(61.9%) | ||

| 2〔n(%)〕 | 1(4.2%) | 1(4.8%) | ||

| レジメン内容 | 化学療法(点滴)〔n(%)〕 | 21(87.5%) | 16(76.2%) | 0.347 |

| 化学放射線療法〔n(%)〕 | 1(4.2%) | 2(9.5%) | ||

| 化学療法(内服)〔n(%)〕 | 2(8.3%) | 3(14.3%) | ||

入院時の患者背景は両群間に有意な差は認められなかった.

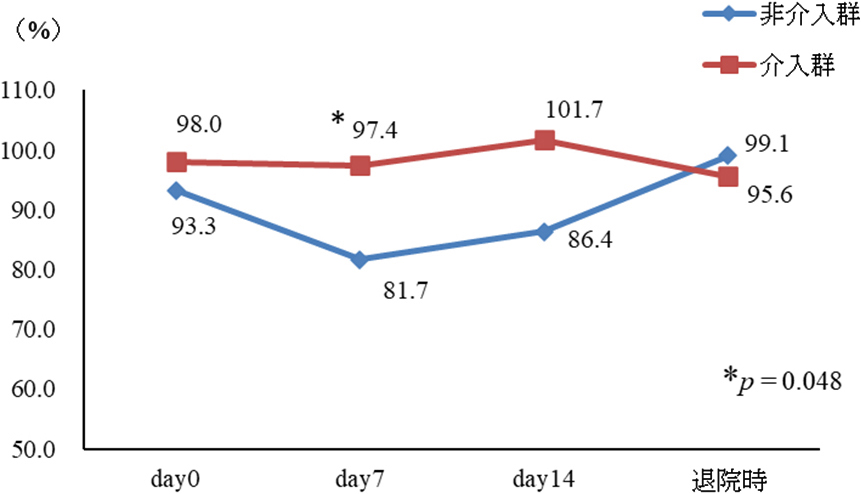

食事,ONSを含めた経口摂取によるエネルギー充足率(図2)は,各期間で両群間に有意な差はないもののday7以降,介入群が高い傾向にあった.経口によるたんぱく質充足率(図3)はday7に非介入群81.7%(59.8–99.0),介入群97.4%(78.6–123.2)(p=0.048)と介入群で有意に高率であった.

一方,ONS摂取人数は表2に示すように,すべての時期において介入群で有意に多かった.また,ONSによるエネルギー充足率(図4),たんぱく質充足率(図5)についても,すべての時期において介入群で有意に高率であった.

エネルギー充足率はday7以降,介入群が高い傾向にあった.

たんぱく質充足率はday7において介入群が有意に高かった.

| 非介入群 | 介入群 | p値 | ||

|---|---|---|---|---|

| ONS摂取人数〔n(%)〕 | day0 | 0(0.0%) | 8(38.1%) | *0.001 |

| day7 | 4(16.7%) | 10(47.6%) | *0.050 | |

| day14 | 3(15.0%) | 8(53.3%) | *0.027 | |

| 退院時 | 2(8.3%) | 12(57.1%) | *0.001 | |

* p<0.05

ONSの摂取人数はすべての時期において介入群が有意に多かった.

ONSによるエネルギー充足率はすべての時期において介入群が有意に高かった.

ONSによるたんぱく質充足率はすべての時期において介入群が有意に高かった.

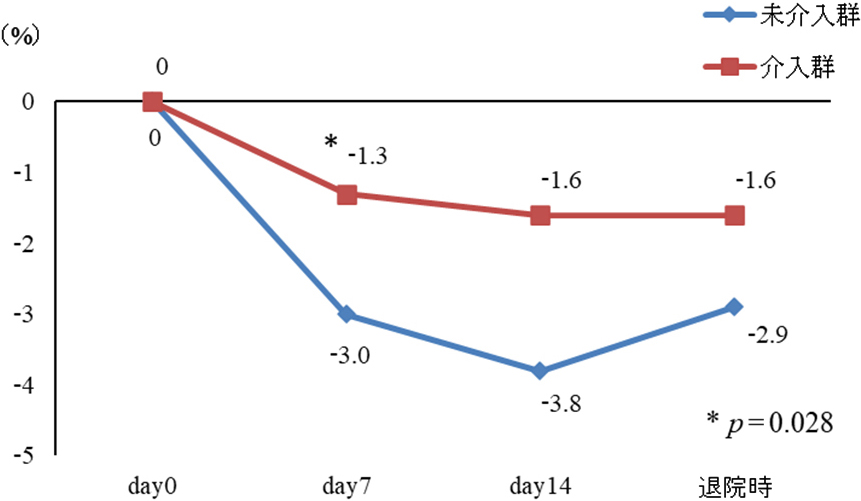

体重減少率(図6)の検討ではday7に非介入群–3.0%(4.2–1.9),介入群–1.3%(2.8–0.0)と介入群で体重減少が有意に抑制されており(p=0.028),day14,退院時においては,介入群が非介入群に比し,体重減少率が小さい傾向にあった(day14:p=0.114,退院時:p=0.137).

体重減少率はday7において介入群で有意に小さかった.

また,在院日数(表3)は非介入群19.0日(16.8–24.3),介入群16.0日(14.0–19.0)と介入群で有意に短縮した(p=0.048).

| 非介入群 | 介入群 | p値 | |

|---|---|---|---|

| 在院日数(日) | 19.0(16.8–24.3) | 16.0(14.0–19.0) | *0.048 |

* p<0.05

在院日数は介入群で有意に短縮した.

各時点における血液生化学検査値(表4)の検討では,day0においてリンパ球数は非介入群1,454/μL(1,100–2,243),介入群1,058/μL(909–1,287)と介入群で有意に少なかったが(p=0.020),化学療法開始後の検査値はすべての時点において両群間に有意な差は認められなかった.

| 非介入群 | 介入群 | p値 | ||

|---|---|---|---|---|

| Alb(g/dL) | day0 | 3.9(3.6–4.0) | 3.9(3.3–4.0) | 0.740 |

| day7 | 3.7(3.3–3.8) | 3.5(3.4–3.9) | 0.656 | |

| day14 | 3.6(3.3–3.8) | 3.2(2.9–3.6) | 0.090 | |

| day30 | 3.8(3.5–4.0) | 3.7(3.5–3.9) | 0.749 | |

| WBC(/μL) | day0 | 7,100(6,200–8,875) | 8,200(5,500–9,000) | 0.900 |

| day7 | 5,450(4,400–6,200) | 4,700(4,200–5,200) | 0.219 | |

| day14 | 2,600(2,150–3,825) | 3,200(2,400–4,350) | 0.571 | |

| day30 | 5,900(4,050–9,825) | 5,400(3,800–6,700) | 0.406 | |

| リンパ球(/μL) | day0 | 1,454(1,100–2,243) | 1,058(909–1,287) | *0.020 |

| day7 | 1,368(1,014–2,105) | 1,232(814–1,577) | 0.295 | |

| day14 | 1,238(855–1,577) | 1,053(800–1,637) | 0.934 | |

| day30 | 1,624(1,186–2,069) | 1,188(715–1,680) | 0.063 | |

| 好中球(/μL) | day0 | 3,937(3,042–5,887) | 5,368(3,470–6,581) | 0.106 |

| day7 | 3,345(2,801–3,811) | 3,159(2,456–3,744) | 0.601 | |

| day14 | 1,114(524–2,117) | 1,258(613–2,388) | 0.672 | |

| day30 | 3,438(2,132–6,395) | 2,754(1,664–4,791) | 0.273 | |

| CRP(mg/dL) | day0 | 0.41(0.09–1.68) | 0.61(0.11–1.78) | 0.716 |

| day7 | 0.51(0.15–1.79) | 0.39(0.13–1.54) | 0.829 | |

| day14 | 0.70(0.16–4.33) | 0.41(0.09–3.22) | 0.652 | |

| day30 | 0.25(0.14–1.47) | 0.30(0.18–1.52) | 0.733 | |

| Hb(g/dL) | day0 | 13.1(11.8–14.0) | 12.6(11.0–14.0) | 0.387 |

| day7 | 13.3(11.7–15.0) | 12.1(10.8–13.8) | 0.136 | |

| day14 | 12.3(10.6–13.0) | 10.8(9.8–12.7) | 0.188 | |

| day30 | 12.6(11.1–13.4) | 10.9(10.2–13.0) | 0.092 |

* p<0.05

化学療法開始後の血液生化学検査値は両群間に有意差は認められなかった.

今回,管理栄養士を病棟に試験配置し,化学療法を受ける肺がん患者に対する栄養介入効果を検討した結果,介入群において経口摂取によるエネルギー充足率とたんぱく質充足率が上昇した.これは,入院早期からの栄養介入が可能となり,本治療における栄養の重要性について詳細に患者へ説明することで患者の栄養についての意識が向上し,定期的にベッドサイドへ訪問し食事摂取状況を聴取できたことで各患者に適した食事調整が可能となったことによると考えられた.また,ONSの摂取人数,ONSによるエネルギー充足率とたんぱく質充足率は介入群において上昇した.この要因としては,入院時にONSの種類,内容,味などについて詳細に説明を行ったことにより早期にONSの必要性を理解してもらうきっかけができ,患者が自身に適したONSの追加希望が可能となったことと,食事摂取状況の確認時に各患者に適したONSの追加提案が可能となったことが考えられる.介入群においては,患者の病態や嗜好に合わせた適切なONSを追加することによって,経口摂取によるエネルギー充足率とたんぱく質充足率が上昇したと考えられる.また,介入群では非介入群に比べて化学療法開始早期から体重減少が抑制され,その傾向は退院時まで持続していた.これは化学療法開始からの早期の栄養介入により,介入群におけるONSを含めた摂取栄養量が増加した結果によると考えられた.

介入群で有意な在院日数の短縮を認めたが,今回は対象患者の入院中での感染症の発生や副作用出現の有無に関しては検討できていない.しかし,好中球減少,Hb低下といった血液毒性やCRPに有意差はなく,また介入群においてのエネルギー充足率が高く,体重減少率が少なかったことから,栄養介入が在院日数の短縮に寄与した可能性があると考えられた.

一方,各血液生化学検査値は,化学療法開始後いずれの時点においても両群間に有意差は認められなかった.今回は観察期間が30日間と短期間であったことや,比較的栄養状態が保たれている初回化学療法患者を対象としたことが原因と考えられた.通常,化学療法は施行回数の増加と共に味覚異常や嗅覚異常,嘔気といった症状が増加して食事摂取量が減少する傾向にあり5),これに伴う栄養状態の低下が推測される.さらに,化学放射線療法施行患者に対する早期栄養介入は長期的に患者の栄養素摂取量を維持し,生存率の延長に寄与したとの報告もみられる6).したがって治療回数の増加とともに長期的な栄養介入を継続することで血液学的栄養状態も両群間に差がみられるのではないかと推測される.また,今回管理栄養士を試験配置した病棟は,普段NST活動が行われていないため,通常の入院中のNST介入と管理栄養士の病棟配置との栄養改善効果の比較や,両介入による相加的効果などについては評価できず,今後の検討課題であると考える.さらに最近のがん薬物療法は外来で行われることが多く,今後は入院中のみでなく,長期的栄養介入を目的として外来化学療法患者の栄養サポートにも取り組む必要があると考えられた.

管理栄養士の病棟配置により,初回入院化学療法肺がん患者に対する早期の定期的な栄養介入が可能となり,短期間の栄養介入にも関わらず摂取栄養量の増加や体重減少の抑制効果がみられ,在院日数の短縮にも寄与できる可能性があると考えられた.

本論文に関する著者の利益相反なし