2024 年 23 巻 1 号 p. 223-236

2024 年 23 巻 1 号 p. 223-236

基礎教育「現代社会の課題」における学生の学びと気づき

― 人権の視点で3.11後の暮らしを見つめる ―

大矢 英世(宮崎大学教育学部)

1.はじめに

学校教育で取り上げることが難しい社会問題は数多く存在する。その一つが原発事故の問題である。2011年3月11日の福島第一原発事故は、大量の放射性物質を東北、関東に降り注ぎ、多くの人の人生を狂わせた。そして、現在もなお、健康不安がつきまとい、深い苦悩と分断をもたらし続けている。しかし、年月の経過とともに、さらには被災地からの距離が遠のけば遠のくほどに、人々の関心は薄れ、風化が進んでいる。

本研究は、「東日本大震災原発事故後の生活課題」をテーマに進めた探究活動を通した学生たちのレポートを分析することにより、今後の教育実践開発への示唆を得ることである。本稿で取り上げる授業は、被災地から遠く離れた九州地区の国立大学法人M大学において、大学1年生対象に設定された基礎教育「現代社会の課題」の中の『暮らしを見つめる』という科目である。筆者は、教育学部に所属しているが、この基礎教育の授業は学部を越えて、全学の1年生が受講する必修選択科目である。少人数のクラス編成によるグループ学修のアクティブ・ラーニングを中心にすすめる課題発見科目として設定されている。この「現代社会の課題」という基礎教育は、「美術と文化」「国際協力入門」「現代社会と歴史」「音楽と人間」など、広く担当者の研究関心と結びついたテーマで28の授業科目が開講されている。筆者の所属する家政教育講座は『暮らしを見つめる』という科目を担当し、年度ごとに担当者が交替する。筆者の次の担当は2024年度の予定である。

入学初年度の後学期に受講するように設定された2単位の選択必修科目であり、入学後に、医学部、工学部、農学部、地域創成学部、教育学部の学生に、基礎教育「現代社会の課題」の各科目について、担当者が作成した授業紹介文を提示して説明会が開かれる。その後、実施した受講希望調査結果をもとに、各授業科目に40名程度の受講生が割り振られる。

現代社会の課題という大きなテーマが掲げられているが、社会の状況には動きがあり、その流れに合わせて取り上げるべき社会の課題も変化していくものである。まずは、表層的な情報のみに振り回されず、その背景にはどのようなことがあるのかを考える力を育てていくことが必要である。

表1は、筆者が担当した2021年度の新入生に向けて発信した授業紹介文である。

2.研究方法

(1)調査時期および調査対象者

本研究は、九州にある国立大学法人M大学の初年次基礎教育として2021年10月から2022年1月にかけて開講された『暮らしを見つめる』を受講した42名を対象とした。 表2に調査対象者の属性(出身地)を記す。2021年度の『暮らしを見つめる』は、医学部から5名、工学部から12名、農学部から14名、地域創成学部から5名、教育学部から6名という人数構成だった。

(2)分析方法

本研究の分析データとして使用したのは、2つのグループワークの振り返り記述物である。何を感じ、考えながら、グループ活動に臨んだのか、さらには、ディスカッションやプレゼンテーションなどの学習活動を通して分かったことを学生がまとめたものである。分析には、川喜田二郎が考案したKJ法(1997年版)を用いた。学生の気づきが見られる部分を抜き出し、1つのまとまりに細分化し元ラベルとした。その元ラベルを広げ、さらに同じ意味合いの元ラベル同士をセットしてそれらに表札を付けた。その表札をつけた元ラベルは、表札の下に重ねて、クリップでとめる。さらにその表札を付けたラベルの束を並べて、ラベルひろげ→ラベル集め→表札つけを繰り返し、ラベルが4枚になるところまで統合した。このようにして最終的につけられた表札に重ねられた束をそのまま関連を考えながら配置し、図解化した。

なお、筆者の科学研究費基盤研究 C「3.11 後の ESD―いのちと暮らしの安全・安心を探究する家庭科の学びの構築―」(課題番号 19K02736)の研究として、本授業での取り組みを論文化したいこと、その際、論文における記述内容は匿名化して記述することを説明した。そのうえで、受講生から調査分析に関する承諾を得た。

3.授業『 暮らしを見つめる 』の概要

本研究の調査対象となる授業は、以下のとおりである。

2021年度に担当した『暮らしを見つめる』について、シラバスには表3のように、授業概要と学習目標を記した。

表4は、15回の授業内容である。基礎教育「現代社会の課題」は、アクティブ・ラーニングを中心に進める授業構成となっており、授業には、全員ノートパソコンを持参する。

【 第1回 】

第1回は、授業の進め方についてシラバスをもとに説明した。この「暮らしを見つめる」の授業では、社会を俯瞰した課題としてのアプローチではなく、いのちと暮らしの安全・安心を大切にする一人一人の生活者の視点から考えていくことを強調した。また、筆者がこれまで学校現場で取り組んできた東日本大震災原発事故後の暮らしの課題に関する授業実践を紹介した。どれも家庭科の授業での取り組みである。食の安全の問題、住まいの問題、家族・家庭生活全般にわたる様々な課題が交錯して存在し、家庭科の学習内容とつながっている。報道を通して知る断片的な情報だけでなく、まずは現実にどのようなことが起こっているのか、自分たちで調べ、現状を知ることが大切である。こちらでグループワークを2つ用意していたが、テーマ設定の希望がある場合は、変更も可能であることを伝えた。「真実を知りたい!」という動機づけは、今後の学生の学びに向かう姿勢につながると考えたからである。

まずは、事前アンケートを行った。アンケートでは、東日本原発事故について知っていること、原発や放射能などに関する学習経験、自己申告による用語理解度(放射能、ベクレルとシーベルト、外部被曝と内部被曝、除染、風評被害、甲状腺がん、原発マネー、原発労働者、帰還政策)を尋ねた。

学生は、事故当時、8~10歳で小学生だった。このアンケートの記述を参考に、9つの班編成を考えた。小中高を通して、原発事故後の生活課題について深く学んできた学生は見られなかった。その中で、唯一、福島県出身の学生が、小中高を通して、放射線がどのように人体に影響し、どの程度浴びることで害があるかについての教育を受け、原子力発電のメリット・デメリットなどを考える学習活動を経験してきていた。当該学生は、福島県内でいうと自宅周辺は、福島県の中では比較的被害が少ない地域ということだったが、実際に福島県で生活していた学生の存在は大きかった。グループ内だけでなく受講生全体に説得力のある被災地の状況説明ができるため、貴重な存在となっていた。また、栃木県出身の学生は、学習経験としては、原発のDVD を観たという記憶だけであったが、「小学校の校庭で先生が放射線量を測る姿を毎日見ていた」ことや、「いたる所に放射線量の書いてある看板があったこと」などが印象深く語られていた。

【 第2回 】

第2回は、グループに分かれ、自己紹介と東日本大震災原発事故について次の3つのテーマで、ブレーンストーミングを行った。

ここでのねらいは、正解を導き出すことではなく、まず、原発事故の問題に向き合って、意見を出し合い、グループメンバーとのコミュニケーションを深めることにある。

【 第3回~第7回 】

グループワーク1:

「 東日本大震災原発事故被災者家族の葛藤を通して現代社会の課題を考える 」

グループワーク1は、「福島第一原発事故による自主避難をめぐる家族の葛藤を考える授業実践―原発事故、その時どうする?『留まる/避難する』家族会議―」(2017,前嶋)の授業実践を参考に考案した。図1は、授業での説明に用いたパワーポイント資料の一部である。

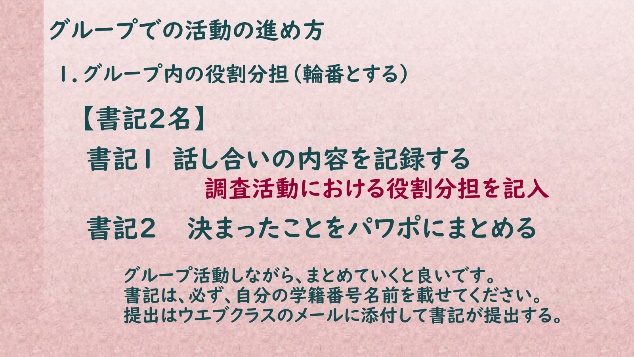

グループワーク1は、自主避難家族の家族会議のシナリオ作りを通して、現代社会の課題を考察することである。毎回、各グループからグループワーク報告書が提出されるが、そのパワーポイントについては、ウエブクラスにアップロードして、受講生全員が閲覧できるようにした。グループ内の考え方だけに収めず、さらに視野を広げて考えられるように、他のグループの活動を参考にできるようにし、同じような発表内容となることを避けるためにも、互いの内容について確認ができた方がよいと考えたためである。

図2は、4回目の授業でのこちらからの補足説明に用いたパワーポイント資料の一部である。

学生の自主的活動を尊重し、こちらからの指示はできるだけ最小限に留めるように心掛けた。さらに、グループワークを通して深めてほしいと考えていたことについても学生が自分たちで掴み取っていってくれることを期待し、一度にすべてを説明せず、学生の進め方を見ながら、足りない部分を補う形でこちらの説明を加えていくようにした。プレゼンテーションにむけたグループワークでの準備には時間を多めに使い、学生には資料の寄せ集めではなく、グループ内での吟味を十分に繰り返した上の発表にしてほしいと伝えた。

スライド作成にあたっては、できる限り被災地の現状に近づけて考えるように、事故当時の地域の状況の説明は詳しく示すように条件づけをした。ここでは地域の課題、社会の課題について示すことが重要であることを強調した。

第6回で、グループごとにパワーポイントを用いた発表を行った。図3はその発表で示されたパワーポイントの一部である。発表時間を多めに取り、質疑応答の時間は設定せず、相互評価表に、各グループの発表へのコメントと質問を各自が記入する形を取り、筆者が班ごとに全員分の質問とコメントを無記名で転記し、ウエブクラスに公開した。第7回は、そのコメントおよび質問への回答をグループ内で検討し、振り返りを行った。

【 第8回~第14回 】

グループワーク2:

「 高濃度放射線廃棄物の処分場誘致問題を通して現代社会の課題を考える 」

グループワーク2は、自分の居住地に高濃度放射線廃棄物の処分場がつくられる計画が持ち上がっている設定とし、その市民会議の参加者の賛成の立場の主張と反対の立場の主張を考える活動である。なお、グループワーク1とは各グループのメンバー構成を替え、新たなメンバーで活動させた。

図4は、グループワーク2の説明資料の一部である。

グループワーク2は、受講生の今後の生活圏内で起こる可能性もある事案であり、自分ごととして考えやすいテーマとなっている。前回と同様に、できるだけこちらからの情報提示は減らし、学生たちの自主的活動に委ねた。しかし、探究の甘さの感じられる部分については補足説明を加えるようにした。

図5は、補足説明資料である。グループワーク2のテーマは、現代社会の抱える非常に難しい課題である。表面的にネット情報を鵜呑みにするのではなく、さまざまな視点から検討することが重要である。自分の考えに近い主張だけに耳を傾けるのではなく、学生たちが多角的に熟議する場の設定を模索しながら、授業構想した。公開されている告示の文面をそのまま受け取り、「じゃあ問題ない!安心だ!」と簡単に納得するのではなく、その裏では、どのような説得作業が繰り広げられているのか、様々な側面から表には現れにくい社会の裏側の動きにも視野を広げて考えてほしい。社会の闇の部分にも目を向けることが必要である。

図6は、グループワーク2で、学生たちが作成した発表資料の一部である。授業では、発表資料を作成する際に、既存の画像や図式の引用を認めていた。ここでは、学生がオリジナルにまとめた部分のみを示す。

コロナ禍の影響で、最後の数回の授業はオンラインでの実施となってしまった。こちらの目が行き届かない中での発表に向けての最終仕上げとなった。しかし、そのような中で、授業時間外で集まって発表準備をする学生たちの意欲的な姿勢も見られた。

4.分析結果と考察

『暮らしを見つめる』の授業を通した学生の学びと気づきについて、KJ法により図7に示した結果図が描き出された。なお最上位の表札は太字で示し、【 】で括った。元ラベルや元ラベルからの抜粋は、〔 〕、下位の表札は『 』で括り、記述する。

学生のグループワークの振り返り記述物から抜き出した元ラベル45枚をもとにKJ法を用いて統合した結果、学生たちがアクティブ・ラーニングを通して得られた気づきや学びの要素として【A.共に考え続ける】、【c.発信力を身に付ける】、【d.高濃度放射線廃棄物の問題は、私たちみんなで考えるべき重要課題だ】、【e.熟議を積み重ねていく】の4つが抽出された。

4-1.『暮らしを見つめる』の授業を通した学生の学びと気づきの要素

ここでは、『暮らしを見つめる』の授業を通した学生の学びと気づきの各要素について解説する。叙述の都合上、元ラベルや表札の文末表現等を一部変更する場合がある。

(1)【 共に考え続ける 】

学生の授業を通した学びと気づきの要素の1つは、【A.共に考え続ける】であった。

彼らは『暮らしをみつめる』の授業におけるグループワークに取り組むなかで、『放射線について初めて知ることが多かった』し、『正常性バイアス』について、さらには『賠償格差による地元民の分断』や『自主避難地域の住民の葛藤や課題』など、〔震災について初めて知ることだらけ〕で、自分たちが何もわかっていなかったことを自覚し、〔まずきちんと知ることから始めよう〕と考えるようになっていった。

グループごとに取り組んだ『家族会議のシナリオから見えてくる課題はさまざま』あり、学生たちは、この授業における〔課題を通して被災者家族の現状に寄り添い考えた〕。『妊婦のいる家族、原発労働者のいる家族など』、『シナリオの家族設定もさまざまな工夫が見られた』。『避難先でのいじめや風評被害が起きている』現実も見えてきた。

学生たちは、『自治体の取り組み、医療機関、自衛隊などさまざまな視点から考え』、原発事故に関しては、『責任の押し付け合いが大きな問題』となっていることも知り、『震災当時の状況、被災者の心境を初めてじっくり考え』、『課題に対し多角的な視点を持つことの大切さを体感した』。そして、『調べるだけでなく考えることが大事』だと気づき、授業時間外にも集まって準備し、〔人権の視点から被災地の暮らしの問題と真摯に向き合い〕、【共に考え続ける】ことの大切さを強く認識していったのである。

(2)【 高濃度放射線廃棄物の問題は、私たちみんなで考えるべき重要課題だ 】

学生の授業を通した学びと気づきの要素としては、【d.高濃度放射線廃棄物の問題は、私たちみんなで考えるべき重要課題だ】ということが抽出された。これは、グループワーク2を通した気づきと考えられる。

自分の居住地での高濃度放射線廃棄物処分場の誘致問題に関する市民会議のグループワークを通して、学生たちは〔高濃度放射線廃棄物処分場誘致に賛成な理由〕としては『技術力のアピールになること』、『テーマパークの建設もできること』、『高齢過疎地区には処分場による支援金も意味があること』などを挙げていた。このように『処分場賛成意見は、各班で様々な説明が見られた』。

一方、〔高濃度放射線廃棄物処分場誘致に反対な理由〕としては、『健康リスクに関する者が共通してあげられていた』。その他には『管理することのリスク』や『自然災害のリスク』が挙げられ、『地震国は地層処分も危険だ』とする意見も見られた。さらには、『国や政府の信用度の低さが処分場反対につながっている』のだとする見解も語られていた。

しかし、リスクに関しても〔人により捉え方には違いがみられ〕、『交付金をプラスに捉えるかマイナスに捉えるかは人による』し、この『処分場議論では経済と健康の対立がある』ことが見えてきた。『以前からの懸案事項なのに、解決できないほどに難しい処分場問題』は、『見て見ぬふりはできない問題』であり、『処分場問題を他人事にしてはいけない』と気づいた。『高レベル放射線廃棄物を生み出す原発を止めるべきだ』し、『今も私たちは原子力で生み出した電気を使用している』ことを忘れてはならない。このように〔原発と照射線廃棄物処分場はセットで考えるべきもの〕という意見が述べられていた。

(3)【 発信力を身につける 】

学生は、本授業において2つのプレゼンテーションを体験した。学生の授業を通した学びと気づきの要素の1つは、【c.発信力を身に付ける】であった。同じテーマで取り組んだ他のグループの発表も視聴し、『根拠となるデータを示すことで説得力が増す』ことや、『説明には図や写真を示すとわかりやすい』こと、そして、限られた時間の中では『1つの問題に絞って掘り下げて発表することも重要だということ』にも気づき、学生たちは自分たちと同じテーマで他のグループのプレゼンテーションを視聴し、『他班の発表からも、刺激を受け』、互いに〔発表の仕方も学んでいた〕。

このように『同じ話題でも、発表の仕方は様々だった』し、『班ごとにアプローチの仕方も違っていた』ため、学生たちは〔他班の発表からも大いに学ぶことができていた〕。

(4)【 熟議を積み重ねていく 】

さらに学生の授業を通した学びと気づきの要素として、【e.熟議を積み重ねていく】ことが抽出された。学生たちは、情報を収集し、グループワークに取り組む中で、『国の情報の隠蔽が問題に挙げられる』と気づき、『偏った情報、間違った情報に流されないようにする』ために、自分たちが『メディアリテラシーを身に付けること』、すなわち、〔冷静な判断力を身に付ける〕ことが必要だと語っている。そのためにも、今回取り上げたような難しい社会の課題は、『自分と異なる意見にも向き合う姿勢』を持ち、『さまざまな視点から議論することが大切』であり、【熟議を積み重ねていく】ことが重要であるとまとめていた。

4-2.各要素間の関係性

KJ法による統合の結果、得られた【A.共に考え続ける】、【c.発信力を身に付ける】、【d.高濃度放射線廃棄物の問題は、私たちみんなで考えるべき重要課題だ】、【e.熟議を積み重ねていく】の4つの要素は、相互に深くつながりあっている。

【A.共に考え続ける】は、学生たちが最初に取り組んだグループワーク1を通した気づきが中心となっている。この【A.共に考え続ける】は、すべての要素の起点として存在し、グル-プワーク2を通した【d.高濃度放射線廃棄物の問題は、私たちみんなで考えるべき重要課題だ】とする気づきへも影響を与えている。これらの学びの過程で、【c.発信力を身に付ける】ことや、【e.熟議を積み重ねていく】ことを学び、さらに自分たちの学修活動の中でそれらの学びや気づきが積み重ねられ強められながら循環する形で、学生たちの中に深められていったことが結果図の関係性からも示された。

5.研究のまとめ

本研究が対象とした『暮らしを見つめる』の授業において、「東日本大震災原発事故被災者家族の葛藤を通して現代社会の課題を考える」というテーマで取り組んだ前半のグループワークは、原発事故の被災者家族を想定し、自主避難に関する家族会議のシナリオを作成することを通して考える学修活動であった。

さらに後半は、学生自身の居住地に高濃度放射線廃棄物処分場の誘致問題が発生している設定で、市民会議への参加者の賛成側の主張と反対側の主張を考えることを中心にすえたグループワークであった。

これら2つの活動を通した学生の振り返り記述物をKJ法により統合し、以下のことが明らかとなった。

①学生たちは、この『暮らしを見つめる』のグループワークを通して、今もなお続いている東日本大震災原発事故後の「いのちと暮らしの安全・安心への課題」と向き合い、問題意識を持つことができた。

②グループごとに作成した発表資料はそれぞれに工夫が見られ、内容が重なることもなかった。このことには、学生の自由な発想を大切にしつつ、各グループの途中経過を全体で共有しながら進めたことが効果的に作用したのではないかと考える。

③それまで多くの学生がほとんど考えてこなかった被災地の暮らしの問題に初めて深く触れて、「他人事とするのではなく、共に考え続けていくことが大切」といった気づきがあった。

④学生たちはグループワークを通して、これまでマスコミの情報をそのまま受け取っていただけの自分に気づき、情報リテラシーを高めることの必要性について深く考えるようになっていった。

⑤核のゴミ問題について検討することを通して、学生たちは、難しい社会課題については、熟議を積み重ねていく場の設定が必要であることを実感した。

⑥同じテーマのプレゼンテーションであっても、発表の仕方や課題へのアプローチの仕方は、グループによって違いが見られ、他のグループの取り組みからも刺激を受け、より有効な発信力を身に付けるための学び合いとしても機能した。

⑦学生たちは、様々な資料にアプローチして議論を重ねていく中で、情報をそのまま受け取るのではなく、その背景を深く読み取り考えることの大切さに気づいた。

5.おわりに-研究の限界と展望

本稿で取り上げた『暮らしを見つめる』という授業において、学生たちは、原発事故にまつわる2つのテーマについて、ほとんど予備知識のない状態から始まり、何が起きて今どのような暮らしの課題があるのかを自分たちで調べ、議論し、深く検討することを体験した。

しかし、この基礎教育「現代社会の課題」の『暮らしを見つめる』は選択必修科目である。受講生は全員が第一希望なわけではない。非常に重たいテーマを扱う授業概要を提示しているので、ほとんどが第三希望なのではないかと筆者は予想していた。実際のところは、42人中28人は第一希望でこの講義に参加していた。楽しみながらグループ課題に取り組んでいる学生もいれば、必要最低限のことだけしか取り組まない学生が存在していたのも事実である。グループ内での役割分担にはかなり差があったのではないだろうか。この学生間の温度差は、グループ活動中心の授業では非常に大きな課題であると考える。

さらに、15回の授業では、「気づく」「考える」というところで留まっており、今後、学生たちがどのように考えを深め、社会の中で行動していくのかは未知数である。ここに本研究の限界がある。

しかしながら、難解な社会課題に多角的にアプローチしていくことにも意欲的に取り組む若者たちの姿には、未来社会への希望を感じることができた。また、本授業は、違うキャンパスから交通移動した上で受講する学生たちもいて、そのような悪条件の中でもグループ内でコミュニケーションを取りながら円滑にグル-プワークを進めることができたことは意義深いと考える。受講生それぞれが専門分野での学びを重ねていく中での成長にも期待したい。

現実社会では、福島原発の廃炉作業も上手く進んでいない状況の中で、政府が原発回帰へと大きな政策転換の舵を切った。

この『暮らしを見つめる』の授業では、そのような厳しい社会の動向に目を向けさせ、いのちと暮らしの安全・安心を大切にする主権者を育てることをめざしていきたい。2024年10月からの『暮らしを見つめる』の授業では、本稿で取り上げた授業実践の延長線上でのテーマ設定を考えているところである。

参考文献

前嶋匠(2017)福島第一原発事故による自主避難をめぐる家族の葛藤を考える授業実践:原発事故、その時どうする?「留まる/非難する」家族会議,日本社会科教育研究,100-112日本社会科教育学会

鶴田敦子他 (2016) 原発と放射線をとことん考える!いのちとくらしを守る15の授業レシピ,家庭科放射線授業づくり研究会(編),合同出版

宮崎大学教育学部・宮崎大学大学院教育学研究科「2023年度キャンパスガイド(学生便覧)」107,108,112