要旨

症例は74歳,女性.主訴は貧血と黒色便.貧血の原因検索目的に施行した腹部造影CT検査で,空腸に限局性の壁肥厚・周囲のリンパ節腫脹を認めた.経口的ダブルバルーン小腸内視鏡検査では,空腸に全周性の潰瘍を認めた.潰瘍辺縁はやや厚みがあり,辺縁は整で,壁伸展も良好であった.潰瘍底には露出血管を伴っており,クリッピングによる止血術を行った.生検病理組織所見よりT細胞性リンパ腫と診断した.小腸部分切除術より得られた切除標本から,腸管症関連T細胞リンパ腫Ⅱ型と診断した.消化管出血を契機に診断しえた腸管症関連T細胞リンパ腫の一例を経験したので報告する.

Ⅰ 緒 言

腸管症関連T細胞リンパ腫(enteropathy-associated T-cell lymphoma;EATL)の本邦での発症頻度は,全悪性リンパ腫の0.25%と稀な疾患である

1).また,本疾患の多くが消化管穿孔や腸閉塞を契機に診断されている.今回,われわれは消化管出血を契機に診断しえたEATLⅡ型の一例を経験したので報告する.

Ⅱ 症 例

患者:74歳.女性.

主訴:黒色便.

既往歴:下肢静脈瘤,拡張型心筋症.

現病歴:20XX年6月初旬,黒色便が出現し,翌日前医を受診した.血液検査でHb 8.0g/dlと貧血を認め,同日精査加療目的に入院となった.入院後,赤血球4単位が輸血された.出血源検索のため施行された上部消化管内視鏡検査では異常を認めなかった.その後も貧血は進行し,腹部造影CT検査にて,空腸の壁肥厚・周囲のリンパ節腫脹を認め,出血源の精査・加療目的に第5病日当院へ転院となった.

入院時現症:体温37.0℃,脈拍84回/分,血圧132/78mmHg,SpO2 98%,眼瞼結膜貧血あり,表在リンパ節触知せず,腹部異常所見なし.

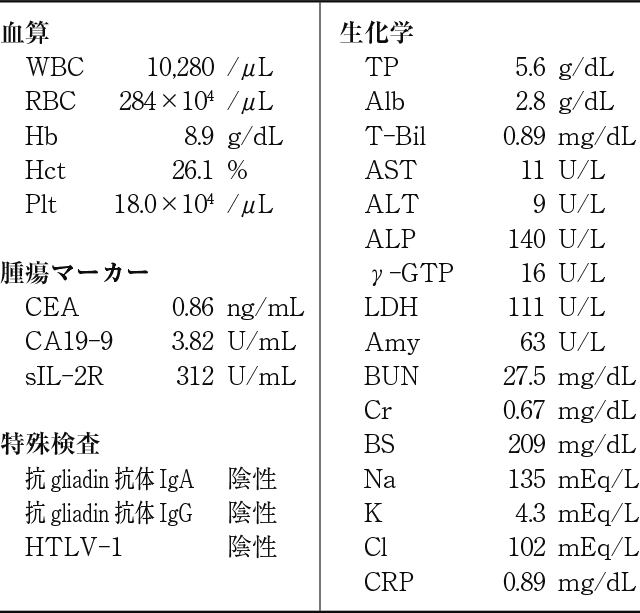

臨床検査成績(Table 1):貧血,低アルブミン血症,BUN/Cr比の上昇を認めた.sIL-2Rの上昇は認めなかった.

腹部造影CT検査所見(Figure 1):上部空腸の限局性の壁肥厚,拡張を認め,周囲のリンパ節は腫脹していた.

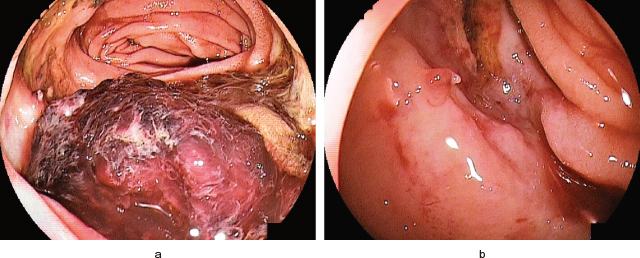

経口的ダブルバルーン小腸内視鏡検査所見(Figure 2,第5病日):上部空腸に全周性,長径約5cmの潰瘍性病変を認めた.病変部の管腔は保たれ,内視鏡通過は良好であった.潰瘍底には凝血塊が付着し,除去すると潰瘍底に露出血管を認めた.露出血管から動脈性の出血を認め,同部位に対し2箇所クリッピングによる止血術を行った.インジゴカルミン撒布後の観察では,潰瘍縁は境界明瞭・整であった.また,口側の十二指腸,観察範囲の小腸粘膜には絨毛の萎縮などの異常は認めなかった.潰瘍辺縁より2カ所生検を施行した.

小腸造影X線検査(ゾンデ法,Figure 3,第13病日):トライツ靭帯を超えた空腸に,管腔のわずかに拡張した大きな潰瘍性病変を認めた.潰瘍部のケルクリング襞は消失していた.同部の圧迫では,壁硬化像は指摘できなかった.二重造影法では,辺縁は周堤様の隆起を認めるものの,管腔は保たれており,壁伸展も良好で明らかな硬化像は指摘できなかった.また,その他の部位に明らかな異常は認めなかった.

画像上,悪性リンパ腫の他に,虚血性小腸炎,NSAIDs潰瘍等も鑑別として考えられた.

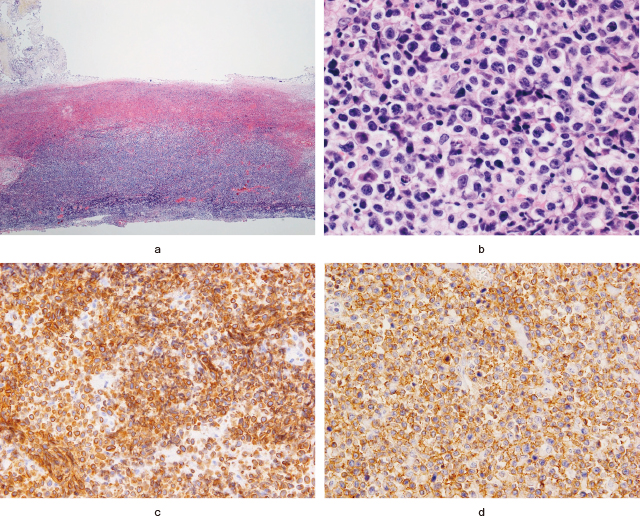

生検標本の病理組織学的所見:潰瘍辺縁からの生検組織のH-E染色では,粘膜から粘膜下に,中型~大型の異型リンパ球がびまん性に浸潤増殖していた.免疫染色では,CD3陽性,CD20,CD79a陰性であり,T細胞性リンパ腫と診断した.

上下部消化管内視鏡検査でも,随伴病変なく,胃・十二指腸・終末回腸の正常粘膜より生検を施行したが,リンパ腫の所見は認めなかった.化学療法による消化管穿孔のリスクを考慮し,手術を先行することとした.

手術所見(第16病日):当院外科にて腹腔鏡下小腸部分切除術を施行した.腫瘍はトライツ靭帯を超えたすぐの空腸に存在した.腫瘍は,横行結腸間膜へ直接浸潤していた.漿膜側より,腫瘍からマージンをとり,腫瘍と横行結腸間膜とを合併切除した.

切除標本の肉眼所見(Figure 4):切除された空腸に全周性,粘膜下腫瘍様の立ち上がりを有する潰瘍性病変を認めた.潰瘍底の大部分は,壊死物質で占められていた.潰瘍外の小腸粘膜のケルクリング襞は保たれ,粘膜面に明らかな変化を認めなかった.

切除標本の病理組織学的所見(Figure 5):主として中型の異型リンパ球がびまん性に浸潤増殖し,小腸壁全層に及んでいた.免疫染色では,CD3,CD8,CD56陽性,CD4,CD30陰性であり,EATLⅡ型と診断した.また,潰瘍部以外では,辺縁の丈の低い部位は萎縮した絨毛より成り,上皮内に異型リンパ球の浸潤を認めた.また,周囲のリンパ節にも腫瘍の浸潤を認めた.

切除標本の病理組織学的検索にて,小腸粘膜は腫瘍に置換され,横行結腸間膜までの浸潤を認め,Lugano国際会議分類StageⅡEと診断した.

経過:術後経過は良好で,第25病日退院となった.その後,化学療法目的に他院に転院となり,化学療法が行われたが,治療抵抗性であり,約6カ月後永眠された.

Ⅲ 考 察

EATLの本邦での発症頻度は,全悪性リンパ腫の0.25%と稀な疾患である

1).EATLは,WHO分類第3版の“enteropathy-type T-cell Lymphoma;ETL”に分類されていたが,EBV陽性のT/NK細胞リンパ腫との混同が生じたため,WHO分類第4版にてEATLと分類された

2),3).EATLは組織所見にてⅠ,Ⅱ型に分類される.Ⅰ型は,80~90%を占め,大型細胞から構成,celiac病と関連があり,免疫組織学的にCD8,CD56が陰性でCD30が陽性である.一方,Ⅱ型は,アジアやceliac病が稀な地域に多く,EATLの10~20%を占め,単一型の中型細胞から構成,celiac病との関連は少なく,免疫組織学的にCD8,CD56が陽性でCD30が陰性である.

本例は,下痢や体重減少を認めず,抗グリアジン抗体陰性であり,celiac病とは関連なく,病理組織学的に中型の異型リンパ球より構成され,免疫組織学的にCD8,CD56陽性,CD30陰性であり,EATLⅡ型と診断した.

2010年から2016年までの期間,医学中央雑誌およびPubMedにて「EATL」症例報告(case report)にて検索し,小腸に病変を有し,病型の記載がある症例は,本例を含め34症例であった

4)~31).WHO分類の病型は,Ⅰ型3例,Ⅱ型31例であった.Ⅰ型であった症例はいずれも欧米の症例であり,本邦報告例21例はいずれもⅡ型であった.竹下らがまとめた,本邦24例のEATLの病理組織学的所見でも,Ⅱ型が83%と,多い傾向にあると報告している

32).平均年齢は60.3歳,男女比は22:12であった.初発症状は,腹痛が24例,下痢が12例の順に多く,血便・黒色便はわずか2例であった(重複含む).初診時に穿孔を来たしていた症例は,26.5%(34例中9例)で,さらに経過中に穿孔した症例も併わせると44.1%(34例中15例)と多くの症例で穿孔を認めた.本例は出血を契機に診断したが,切除標本の病理学的所見にて潰瘍を認めた小腸は腫瘍で置換されており,容易に穿孔を来たす状態であった.小腸内での病変分布は空腸22例,回腸15例(重複含む)であった(3例は記載なし).空腸に多い傾向にあったが,全小腸の検索が行われた症例は少なく,評価は困難である.確定診断は,手術が61.8%(34例中21例),内視鏡下生検が26.5%(34例中9例)と,多くが術後の切除標本により診断されていた.1年生存率は37.0%(27例中10例)であり,Galeらの報告している1年生存率38.7%,5年生存率19.7%と同様,予後は極めて不良であった

33).本例は,症状出現後,比較的早期に診断し,手術・化学療法を施行できたが,約半年後に原病死しており,これまでの報告例同様,予後不良であった.

EATLの形態としては,多くが多発潰瘍を形成することが多いが,1個から数個の潰瘍,もしくは巨大な外方発育性の腫瘤を形成するものもあるとされる

2).高津らは,EATLの画像所見の特徴として,「空腸から回腸にかけて広範囲にわたる浮腫状変化と,微細顆粒状の粘膜,散在する潰瘍が特徴の可能性がある」と報告している

34).本症例のように,単発の巨大な潰瘍性病変を形成するEATLは比較的稀な症例であると考えられた.

また,本例のように,小腸悪性リンパ腫からの出血を内視鏡的に止血した症例は橋本らの報告のみであった

35).同症例では,空腸の潰瘍を伴う悪性リンパ腫より拍動性の出血を認め,高周波電流を用い焼灼止血術を施行されている.八尾らの報告では,消化管出血が初発症状である悪性リンパ腫の頻度は11%であった

36).今回の検討でも,消化管出血が初発症状であったのは5.9%(34例中2例)と少なく,また本例以外の症例では内視鏡的止血処置が必要のない症例であった.EATLは,出血より穿孔の頻度が高く,潰瘍底に露出血管を認めるような症例は稀であるため,内視鏡的に止血した報告は少ないと考えられた.

Ⅳ 結 語

今回われわれは,消化管出血を契機に診断しえたEATLⅡ型の一例を経験した.本例は,経口的ダブルバルーン小腸内視鏡にて内視鏡的止血が有用であったが,EATL自体が予後不良な疾患であり,救命困難な症例であった.今後の治療確立が望まれる.

謝 辞

本症例の病理組織学的診断についてご教授頂きました,福岡大学医学部病理学講座 竹下盛重教授に深謝致します.

文 献

- 1. The world health organization classification of malignant lymphomas in Japan:incidence of recently recognized entities. Lymphoma Study Group of Japanese Pathologists. Pathol Int 2000; 50: 696-702.

- 2. Isaacson PG, Chott A, Ott G et al. Enteropathy-associated T-cell lymphoma. In Swerdlow SH, Campho E, Harris NL et al(eds). WHO classification of tumours of haematopoietic and lymphoid tissues. 4th ed. IARC, Lyon, 2008; 289-93.

- 3. 山口 素子.リンパ系腫瘍 新WHO分類(第4版)はどのように変わったか 成熟T細胞・NK細胞腫瘍.臨床血液 2009; 50: 253-60.

- 4. 西田 浩子, 遠藤 聖, 波多野 まみほか.孤立性中枢神経再発を来したⅡ型腸管症関連T細胞性リンパ腫.臨床血液 2015; 56: 692-8.

- 5. 野村 尚弘, 富家 由美, 柴田 有宏ほか.十二指腸と小腸に多発した腸管症型T細胞リンパ腫の1例.日臨外会誌 2015; 76: 774-9.

- 6. 河合 典子, 岩井 和浩, 佐藤 暢人ほか.消化管穿孔をきたした腸管症型T細胞性リンパ腫の2例.日臨外会誌 2015; 75: 2783-8.

- 7. 崎村 千恵, 河本 真大, 呉 幸枝ほか.小腸穿孔をきたしたⅡ型腸管症関連T細胞リンパ腫の1例.日臨外会誌 2014; 75: 2229-33.

- 8. 河毛 利顕, 田原 浩, 前田 佳之ほか.空腸穿孔をきたしたⅡ型腸管症関連T細胞リンパ腫の2例.日臨外会誌 2014; 75: 1308-15.

- 9. 伊佐山 絹代, 川口 宏美, 佐藤 沙知子ほか.急激な腹水貯留で発症した腸管症型T細胞リンパ腫の一剖検例.日本臨床細胞学会埼玉県支部会誌 2013; 31: 16-20.

- 10. 平木 翼, 東 美智代, 北島 信一ほか.小腸と胃に病変を形成したenteropathy-associated T-cell lymphomaの1例.診断病理 2013; 30: 253-7.

- 11. 菊間 幹太, 山田 梢, 二村 聡ほか.広範な粘膜内増殖を示した腸管症関連T細胞リンパ腫Ⅱ型の1例.診断病理 2013; 30: 108-11.

- 12. 西 智史, 森 周介, 西田 保則ほか.小腸穿孔による腹膜炎で発症したⅡ型腸管症型T細胞リンパ腫.日消外会誌 2012; 45: 1059-65.

- 13. 野口 寛子, 中西 勝也, 計良 淑子ほか.嚥下障害を契機に食道生検によって診断に至った腸症型T細胞リンパ腫の1例.診断病理 2012; 29: 76-9.

- 14. 鈴木 潮人, 田尻 亮輔, 大井 章史ほか.孤立性腸管症関連T細胞リンパ腫の1例.診断病理 2011; 28: 21-4.

- 15. 高橋 徹, 鈴木 雅彦, 木村 裕一ほか.腸管穿孔にて発症した腸管症型T細胞リンパ腫.内科 2011; 107: 351-3.

- 16. Tanaka H, Ambiru S, Nakamura S et al. Successful Diagnosis of Type Ⅱ Enteropathy-associated T-cell Lymphoma Using Flow Cytometry and the Cell Block Technique of Celomic Fluid Manifesting as Massive Pyoid Ascites that Could Not Be Diagnosed via Emergency Laparotomy. Internal Medicine 2014; 53: 129-33.

- 17. Kato A, Takiuchi Y, Aoki K et al. Enteropathy-Associated T-cell Lymphoma Type Ⅱ Complicated by Autoimmune Hemolytic Anemia. Journal of Clinical and Experimental Hematopathology 2011; 51: 119-23.

- 18. Ikebe T, Miyazaki Y, Abe Y et al. Successful Treatment of Refractory Enteropathy-associated T-cell Lymphoma Using High-Dose Chemotherapy and Autologous Stem Cell Transplantation. Internal Medicine 2010; 49: 2157-61.

- 19. Hong YS, Woo YS, Park G et al. Endoscopic Findings of Enteropathy-associated T-cell Lymphoma TypeⅡ : A Case Series. Gut Liver 2016; 10: 147-51.

- 20. Chisini M, Bacci F, de Propris MS et al. Enteropathy-associated T-cell lymphoma in childhood:a case report and review of the literature. Leuk Lymphoma 2015; 56: 2743-6.

- 21. Wali GN, Tyrrell HE, Collins GP et al. A rare but potentially fatal case of diarrhea and weight loss : enteropathy-associated T-cell lymphoma. BMJ Case Rep Publication Date:7 Jan 2015;DOI:10.1136/bcr-2014-204125.

- 22. Jacob PM, Nair RA, Mehta J et al. Enteropathy associated T cell lymphoma-monomorphic variant, presenting as bilateral ovarian masses. Indian J Pathol Microbiol 2014; 57: 326-8.

- 23. Raza A, Zu Y. Enteropathy-associated T-cell lymphoma, type Ⅱ(monomorphic variant). Blood 2014; 123: 2136.

- 24. Kim JB, Kim SH, Cho YK et al. A case of colon perforation due to enteropathy-associated T-cell Lymphoma. World J Gastroenterol 2013; 19: 1841-4.

- 25. Fukushima M, Kawanami C, Inoue S et al. Enteropathy-associated T-cell Lymphoma diagnosed and followed-up by using double-balloon enteroscopy. Gastrointest Endosc 2013; 19: 1841-4.

- 26. Varghese D, Haseer Koya H, Cherian SV et al. Hemophagocytic lymphohistiocytosis:an uncommon presentation of enteropathy-associated T-cell lymphoma. J clin Oncol 2013; 31: 226-30.

- 27. Mudhar HS, Femando M, Rennie IG et al. Enteropathy-associated T-cell lymphoma, lacking MHC class Ⅱ, with immune-privileged site recurrence, presenting as bilateral ocular vitreous humour involvement-a case report. Histopathology 2012; 61: 1227-30.

- 28. Okumura K, Ikebe M, Shimokama T et al. An unusual enteropathy-associated T-cell lymphoma with MYC translocation arising in a Japanese patient:a case report, World J Gastroenterol 2012; 18: 2434-7.

- 29. Yang Y, Batth SS, Chen M et al. Enteropathy-associated T-cell lymphoma presenting with acute abdominal syndrome:a case report and review of literature. J Gastrointest Surg 2012; 16: 1446-9.

- 30. Kakugawa Y, Terasaka S, Watanabe T et al. Enteropathy-associated T-cell lymphoma in small intestine detected by capsule endoscopy. Leuk Lymphoma 2012; 53: 1623-4.

- 31. Tack GJ, Verbeek WH, van de Water JM et al. Phenotypic and genomic analysis of an exceptional case of enteropathy associated T-cell lymphoma. Leuk Res 2010; 34:e183-9.

- 32. Takeshita M, Nakamura S, Kikuma K et al. Pathological and immunohistological findings and genetic aberrations of intestinal enteropathy-associated T cell lymphoma in japan. Histopathology 2011; 58: 395-407.

- 33. Gale J, Simmonds PD, Mead GM et al. Enteropathy-type intestinal T-cell lymphoma:Clinical features and treatment of 31 patients in a single center. J Clin Oncol 2000; 18: 795-803.

- 34. 高津 典孝, 大門 裕貴, 岸 昌廣ほか.消化管T細胞性リンパ腫の診断と治療.胃と腸 2014; 49: 783-93.

- 35. 橋本 明子, 山本 博徳, 矢野 智則ほか.Double-balloon methodを用いた小腸内視鏡にて止血しえた悪性リンパ腫の1例.Prog Dig Endosc 2003; 62: 104-5.

- 36. 八尾 恒良, 八尾 建史, 真武 弘明ほか.小腸腫瘍.最近5年間(1995~1999)の本邦報告例の集計.胃と腸 2001; 36: 871-81.