2017 年 59 巻 9 号 p. 2393-2402

2017 年 59 巻 9 号 p. 2393-2402

従来の診断基準は日本消化器内視鏡学会で作成されたが,国内でも十分に活用されているとはいいがたい.外国でも診断基準は作られているが長い間改正されないので,現実的ではなくなっていると思われる.われわれの作成したガイドラインはEBMに基づいたものであり,世界を見回してもEBMに基づくERCP後膵炎ガイドラインは見あたらないと思われる.われわれは将来的にERCP後膵炎の診断基準を見直し,より早く治療を行い救命すると同時に如何に重症のERCP後膵炎を生じさせないかその予防法を検討する必要がある.

ERCPとは内視鏡的逆行性膵胆管(胆管膵管)造影(endoscopic retrograde cholangiopancreatography)の略語であり,1968年McCuneら 1)により始められ,1969年高木ら 2)および大井 3)により世界中に広められた技術である.十二指腸スコープを十二指腸の下行部まで挿入し,主乳頭を正面視し,造影カニューレを胆管,膵管に挿入し,造影剤を注入しX線撮影する方法である.この手技は現在でも広く行われているが熟練を要すると考えられている.ERCPは熟練を要する手技と考えられていること,しかもERCP後膵炎によって死亡することもあり,USおよびEUS,CT,MRI,およびMRCP(magnetic resonance cholangiopancreatography)などの非侵襲的検査のみで胆膵疾患の診断を終わってしまうことが多い.現在はMRCP画像が急速な勢いでERCPの画像に迫っており,その距離は縮まっていると思われる.しかし,ハイボリュームセンターでみてみると逆にERCPの件数は増加しており,ERCPが新たな時代を迎えたということができる.つまり,MRCPのみで診断可能であると思われる疾患はMRCP,CTで診断され,それで何らかの治療に移っていく.MRCPでは膵管や胆管に閉塞があると遠位側である膵尾側あるいは肝側の情報が容易に得られる.逆にERCPの長所は,分枝までかなり鮮明に描出できること,ERCPを使って病理的診断および腔内超音波画像などが得られること,更に治療を同時にできる点が挙げられる.例えば,総胆管結石の経乳頭的な治療もERCPの応用手技であり,膵石除去の治療もある程度可能である.更に,胆管や膵管の閉塞に対するドレナージなどもERCPの手技を応用して行うことができる.このようにERCPはその手技自体がゴールではなく,胆膵疾患における診断,治療の基本になるべき手技であると考えている.そのために難しい手技を必要とする症例はERCPの十分な技術を有する施設に紹介されると思われる.このことは逆に不必要なERCPを行わないようにするだけではなく,ERCPによる偶発症を積極的に減少させる努力をすることがこれからの課題であることを示している.

このように診断的ERCPの件数はMRCPの出現によって減少したが,それに比し,内視鏡的乳頭括約筋切開術(EST)等の手技を応用した件数は増加している.現在ERCPについては診断・治療が一体となっているので全体の件数はあまり変わりがないのではないか.ESTの早期偶発症としては出血,穿孔,急性膵炎,急性胆管炎などがあるが藤田ら 4)がアンケート調査を行いまとめたものでは,2,107例中EST後膵炎は1.5%であった.税所ら 5)の結果をみてみると,ERCP後膵炎は0.5%であった.この違いの1つには,①藤田らの報告はアンケート調査であり,様々な技術レベルを持つ者が施行した結果であり,後者は単一施設のみの結果であること,②ESTの方法が施設によって異なること 6),7),③ERCP後膵炎の定義が必ずしも一致していないことなどが挙げられる.

Cottonら 8)により多施設をまとめたものが報告されており,それでも1.9%であった.Shermanら 9)のグループの報告では,その基礎疾患によりESTの偶発症の頻度が異なっていると報告している.彼らの報告では423例のESTを施行した症例で一番偶発症が多かったのがOddi筋の機能異常であり,10.8%と高率であった.総胆管結石では4.9%であった.いずれも膵炎が主であった.金子ら 10)も日本消化器内視鏡学会の偶発症対策委員会から5年毎の報告を出しているがいずれもかなり低い数値を出している.これらの数値の違いはその診断基準の問題でもあると思われる.

1987年から厚労省の班会議で急性膵炎の診断は作られていたが(Table 1)ERCP後膵炎に特異的な診断基準は作られなかった.まず,ERCP後膵炎の診断基準については1991年のCottonら 8)の論文にさかのぼることになる.彼らはESTを含めたERCP関連の手技について偶発症を検討している.彼らはERCP後膵炎をmild,moderate,severeの3型に分け,それぞれの定義を行っている.mildは臨床的に膵炎で入院が2-3日必要でありアミラーゼは正常の3倍以上という定義になっている.moderateは入院日数が4-10日になった場合であり,severeは10日以上の入院日数を要する場合と定義した.その後残念ながら外国では診断基準についての改正は行われていない.外国にERCP後膵炎関連の論文を投稿する場合常にCottonら 8)の論文を引用するように指導されている.厚生労働省の小川班で急性膵炎の診断基準が作成されている(1999年)(これも現在,大槻班,下瀬川班で改正されている).しかし,ERCP後膵炎と急性膵炎は異質なものであるとの報告も多く,新たに,2000年に日本消化器内視鏡学会ERCP関連偶発症対策委員会でERCP後膵炎の診断基準を作成した(Table 2) 10).しかし,これにもかなりの問題点が含まれていることが判明した.即ち,第1項目にはERCP後24時間以上続く自発痛と圧痛がある.しかも第2項目にも血中膵酸素の上昇がERCP後24時間以降も続いているとしている.ERCP後膵炎は医原性であり,現在の医療状況では膵炎の発生から24時間経過を見るということは許されないと思われる.そのために現在でも,ERCP後膵炎による死亡例については訴訟が多いのが実情である.死亡例数については金子らの報告 10)では5年間でそれほど多くはないが一旦生じると訴訟になることが多いように思われる.

急性膵炎の診断基準.

ERCP後膵炎の診断基準.

日本膵臓学会および厚生労働省難治性膵疾患調査研究班から委員長が委託を受け,委員は全国からERCP件数が多い施設の責任者を地域の偏りのないように選んで,承諾を得た者により診療ガイドライン作成委員会を構成した.委員はこの領域の専門家と医学統計学・診療ガイドライン作成方法論の専門家である 11).専門性が高い臨床課題のため,コメディカル,患者を含めた一般市民の代表は含まれていない.

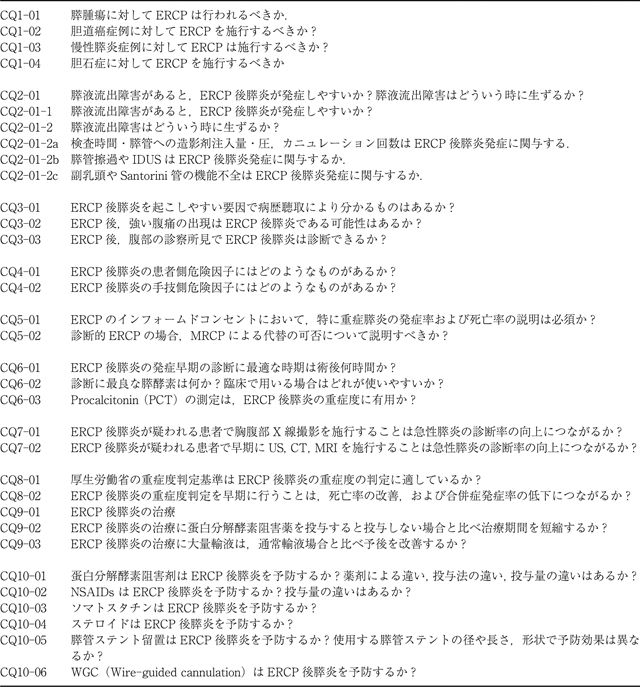

1.作成手順ガイドラインの作成において最初に取りかかったのは臨床課題の作成であった.まず,臨床課題を診断と治療,その他に分け作成した.臨床課題は委員全員の賛成で承認され,各委員が分担して担当する臨床課題を決定した.次に,臨床課題に基づいて各担当委員がCQを作成し,更に委員全員の賛成を得,最終的CQを委員会で決定した(Table 3).

Clinical Question(CQ).

文献検索はPubMedと医学中央雑誌から行い,1985年からの論文を検索した.検索は医学図書館協会に依頼し,CQごとにキーワードを決め検索が行われ,各担当委員の了承した検索結果から一次選定を行った.その後文献の全文を取り寄せ,各委員により二次選定を行った.CQごとに得られた文献集合に対して,定性的なシステマティックレビューを行い,エビデンス評価をバイアスリスクと非直接性の観点で行った.

バイアスリスクは選択バイアス,実行バイアス,検出バイアス,症例減少バイアスの4つのドメインとその他のバイアスを評価した.ランダム化比較試験の場合は,ランダム割り付け,コンシールメント,盲検化,不完全アウトカムデータ,Intention-to-treat(ITT)解析,早期試験中止,選択的アウトカム報告などを評価した.観察研究の場合は,同じ4つのドメインに関し,研究対象の代表性,比較される群間の背景因子の差,ケアの差,アウトカム測定の適切さ,フォローアップの完全さ,不十分な交絡の調整,量反応関係,効果減弱交絡因子,効果の大きさなどを評価した.診断に関する研究の評価はQUADAS-2を参考に,バイアスリスクについては対象者が,診断法が適用される集団から臨床に即したランダム選択された集団か,インデックス診断法と参照基準が盲検化されたか,参照基準が不完全かどうか,診断法の実施が不完全かどうか,同時期に施行されたかどうか,データ欠損がないかなどの点から定性的に行うとともに,対象,インデックス診断法,参照基準,アウトカムについて非直接性を考慮した.感度・特異度の定量的な評価は,それぞれ分散に基づく方法で統合した.

エビデンス総体については,バイアスリスクのまとめ,非直接性のまとめ,研究間の非一貫性や報告(出版)バイアス,効果指標が得られる場合は不精確などを評価してエビデンスの強さをA,B,C,Dの4段階で評価し,表として付け加えた.効果の大きさや不確実性についても十分に検討を行った.CQは委員1名が2-3個受け持ち,可能な場合はメタ解析を行った.

推奨の強さはエビデンスの強さ,患者が受ける益と害,負担を考慮し決めた.推奨のグレイディングは強い(1)と弱い(2)と表記した.しないことを推奨する場合はそれがわかるように記述した.推奨の決定にあたっては委員の全員一致を原則とした.

草稿の段階において第45回日本膵臓学会(平成26年7月12日)で公聴会を開き,学会参加者の意見を聞き,必要と判断したものを反映させた.

2.利益相反の取り扱いおよび資金源Conflict of interests(COI)の開示は日本消化器病学会の基準に従って行った.文献入手費用,会議費用,その他の事務的費用は厚生労働省難治性膵疾患調査研究班の研究費より充当した.診療ガイドライン作成の過程で,作成委員が何らかの個人あるいは団体より依頼・請託等を受けることはなかった.

3.本診療ガイドラインの法的位置づけ実際の診療は患者の個別的条件が重要であり,一律に推奨が適用されることは想定していない.対象疾患,併存疾患,重症度,病期などの個別的条件を診療ガイドライン作成委員会があらかじめ想定した上で推奨を作成することは不可能である.これらの個別的条件を評価し,判断し,患者の同意を得た上で共同作業として診療を行うのは主治医であり,これらの行為は診療ガイドラインの領域外にある.実際の診療においては主治医の判断が優先されるべきである.したがって,本診療ガイドラインを個別の医療の適切性を判断する法的根拠に用いることはすべきでない.最後に治療については急性膵炎ガイドラインに準じた.

4.ガイドラインのCQのポイントCQはTable 3に示した通りCQ1から10で構成され,それぞれのCQは更に細分化されている 11).重要なポイントとして,ERCPの適応があるかどうかの判断,ERCP後膵炎発症機序の理解,ERCP後膵炎危険因子の把握,患者へのインフォームドコンセント,ERCP後膵炎の早期診断と治療法,そしてERCP後膵炎の予防が挙げられる 12).

(1)ERCPの適応決定

CQ1-01~1-04で述べられている(Table 3) 11).ERCP後膵炎の予防を考える場合,そもそもERCPの適応があるかどうかは重要なポイントである.画像診断の進歩,特にMRCPの進歩により,単なる胆管・膵管像を得るためのERCP適応はなくなってきている.またERCP下膵液・擦過細胞診の診断能も決して高くはないこと 13),EUS-FNA(endosonography-guided fine needle aspiration,超音波内視鏡下穿刺術)の充実性膵腫瘍の診断能は非常に高く有用であること 14)から充実性膵腫瘍に対するERCPの適応の有無に関しては慎重に判断すべきである.膵管内乳頭粘液性腫瘍(IPMN)は,国際ガイドライン上も膵液細胞診が診断項目になっており 15),ERCPが良悪性診断に必要な場合がある.また自己免疫性膵炎においても診断基準の一項目である膵管狭細像の確認のためにはERCPが必要であり 16),限局型においては膵癌との鑑別上細胞診は必須である.悪性胆道閉塞の場合は,内視鏡的胆道ドレナージと細胞学的評価や進展度診断を目的としたERCPの適応があるが 17),胆道癌の場合,膵管は正常でありERCP後膵炎には注意が必要である.慢性膵炎に対するERCPは診断や膵石治療,ステント留置に必要である 18).胆管結石が疑われる場合もERCPによる経乳頭的治療が第一選択となるが,MRCPやEUSを用いた対象症例の絞り込みが重要である 19).急性胆嚢炎に対する内視鏡的ドレナージは有用ではあるが,経皮的ドレナージが標準的ドレナージであり,ERCPの適応は慎重に考慮すべきである 20).

(2)ERCP後膵炎発症機序

CQ2-01で述べられている(Table 3) 11).ERCP後膵炎は,造影剤の膵管内注入あるいは挿管刺激による乳頭浮腫や乳頭括約筋攣縮による膵液流出障害が発端となり,膵管内圧上昇や血流障害を来たし,膵管上皮・腺房細胞障害によりトリプシン活性化,種々のケミカルメディエーターが産生され防御機構が破綻して発症する 21).原因として,検査時間,膵管への造影剤注入量・圧,挿管回数は膵液流出障害や膵管内圧上昇に関与している 22).手技としては膵管擦過,IDUS,膵管ガイドワイヤー法も同様である 23).副乳頭やSantorini管が良好に機能していない例では膵液流出障害を起こしやすく注意が必要である 24).

(3)ERCP後膵炎危険因子

CQ3-01,CQ-4で述べられている(Table 3) 11).ERCP後膵炎の危険因子は患者側因子と手技側因子に大別される.

メタ解析 25)により,3つの独立した患者側危険因子として,SOD(sphincter of Oddi dysfunction)疑い,女性,膵炎既往が挙げられている.5本の多施設前向き研究の解析 26)~30)では,ERCP後膵炎の発症に関連が推測される4つの患者側危険因子として,若年,肝外胆管拡張なし,慢性膵炎でない,血清ビリルビン値正常が挙げられている.統計学的解析では上記因子が挙げられるが,患者側危険因子としての女性,肝外胆管拡張なし,慢性膵炎でない,血清ビリルビン値正常は,多くの症例に該当する因子であり,後述の手技側因子と組み合わせて考慮するのが良い.

メタ解析 25)により,2つの独立した手技側危険因子として,プレカット,膵管造影1回以上が挙げられている.5本の多施設前向き研究の解析 26)~30)では,ERCP後膵炎の発症に関連がありそうな4つの手技側危険因子として,挿管回数5回以上,膵管口切開,乳頭バルーン拡張,胆管結石残石ありが挙げられている.一般的に乳頭切除術も手技側の危険因子として考えられている 31).このうちプレカット,膵管造影1回以上,挿管回数5回以上,膵管口切開(挿管困難症例に行う手技),胆管結石残石ありは,ERCP施行中または施行後に判明する因子でもあるのでこのような手技の場合には注意が必要である.

以上の危険因子は患者に対するインフォームドコンセントを行う上でも,実際の手技を行う上でも重要なポイントとなる.

(4)患者へのインフォームドコンセント

ERCP後膵炎の重症化による死亡についての事前の説明に関して,診断的ERCP後に急性膵炎を発症する危険性は1%前後であり,また重症急性膵炎の発症は約0.1%と推定され,重症化した場合は約10%の死亡率と高率であること,欧米ではERCP施行前に膵炎発症の危険性,重症化およびそれに伴う死亡の危険性について,具体的な数値を示しインフォームドコンセントを行うことが一般的であることから,本邦においても事前の説明は必須と考えられる.またMRCPの代替に関しては,ERCPを応用した胆汁・膵液細胞診など病理学的検索を目的とした検査はMRCPでは代替不能であり,ERCPの有用性と必要性は認められると記載されている.

(5)ERCP後膵炎の早期診断,重症度判定

CQ3-02,03,CQ6,CQ7,CQ8で述べられている(Table 3) 11).ERCP後の強い腹痛は急性膵炎の可能性が高いので 32),ERCP後,腹部の診察を十分行うことは重要である.検査による一時的な消化管ガス増加の影響や胆膵管への造影剤の充満,処置による機械的刺激などでも腹痛は生じるが,このような腹痛は腹部所見も強くなく時間経過で比較的速やかに改善する.

またERCP後膵炎の早期診断において,血清膵酵素測定が有用である.測定膵酵素としては,リパーゼが推奨されるが 33),迅速測定が困難な場合はアミラーゼの測定を行う.尿中トリプシノーゲン2は迅速診断の有用性が報告されているが普及には至っていない 34).Procalcitoninは重症度判定に有効であると報告されている 35).ERCP後膵炎の発症予測における血中アミラーゼ測定の最適な時期は,カットオフ値の設定によるばらつきもあることから,特定の時間を設定することは困難である.しかし早期診断の観点から時間帯を指定するとすれば,カットオフ値を正常上限の2~3倍として,血中アミラーゼ測定はERCP後2~6時間が適切であると考えられる 36).

ERCP後膵炎を疑ったら,画像検査を迅速に行い,重症度判定を行う.重症例では早期から膵壊死を示唆する造影不良域が認められ,発症後24~48時間に悪化することが多いため,臨床症状が増悪した場合は発症時に加えて,2~3日後にも造影CTを再検することが望ましい 37).multi-detector-rawCT(MDCT)を用いたperfusion CTが急性膵炎早期の膵壊死の診断に有用と報告されており,ERCP後膵炎でも応用が期待される 38).

ERCP後膵炎を早期に診断し,更に重症度判定することは,その後の治療を行う上で重要である.重症急性膵炎では高次医療施設への転送を考慮する必要がある.しかしながらERCP後膵炎の診断基準,重症度判定に関しては臨床に則した明確なものはない.ERCP後膵炎における重症度の判定に関しては,Cottonらの重症度区分 39)が汎用されているが十分に実臨床に則しているとは言い難い.現時点で本邦におけるERCP後膵炎の重症度判定は厚生労働省の急性膵炎重症度判定基準 40)に準じて行うのが妥当と考える.厚生労働省の難治性膵疾患に関する調査研究班で新たな基準案が提案されている 41).胆管炎などの感染や腎障害を合併する症例では,厚生労働省の重症度判定基準では過大評価されてしまう可能性があり,ERCP後膵炎の病態に適した重症度判定基準の設定が望まれる 42).

(6)ERCP後膵炎の治療

CQ9で述べられている(Table 3) 11).ERCP後膵炎治療に関するエビデンスレベルが高い報告はほとんどないので,急性膵炎診療ガイドライン 43)に準じて行っているのが現状である.胆道感染合併例では抗菌薬投与はもちろんであるが,ドレナージが十分行われているかの判断も重要である.不十分であれば経皮的ドレナージを考慮すべきである.またERCPで留置したステントが膵炎の原因となっている場合もあるので,その場合には抜去も考慮する.重症例では,膵膿瘍などの感染性合併症を減少させるために抗菌薬投与が必要である.また蛋白分解酵素阻害薬および抗菌薬の膵局所動注療法は,感染性合併症,死亡率を低下させるので考慮する 44).48時間以内の開始が特に有意とされる 45)ので,高次施設への早期の搬送タイミングが重要である.ERCP後膵炎は医原性膵炎であり,十分なインフォームドコンセントが重要である.膵炎の重症化に注意して,重症化した場合でも,後手とならないよう迅速な判断が重要と考える.

(7)ERCP後膵炎の予防

1)蛋白分解酵素阻害薬による予防

2011年の18本のRCTメタ解析では蛋白分解酵素阻害薬はERCP後膵炎を予防できないと報告されている 46).蛋白分解酵素阻害薬の種類(Gabexatemesilate,Ulinastatin,Nafamostatmesilate)による差はあるのかに関しては,これまでいくつかの検討がなされている.最近のメタ解析の結果からは,Gabexate,UlinastatinともにERCP後膵炎の発症を減らさず,ERCP後膵炎を予防する根拠に乏しい 47).Nafamostatmesilateに関しては5本のRCTの検討でERCP後膵炎に対する予防効果があるとされたが更なる検討が必要である 46).近年のメタ解析をはじめとする臨床研究では,蛋白分解酵素阻害薬のERCP後膵炎予防効果に関しては疑問視されており,ERCP施行症例全例に行うべきかどうかは更なる検討が必要であると考えられるが,現在のところ本邦では使用されているのが一般的である.

2)NSAIDsによる予防

いくつかのメタ解析でNSAIDs(インドメタシンまたはジクロフェナック50・100mgの経肛門的投与)はERCP後膵炎の予防効果が示されている 47).ERCP直前または直後のインドメタシンまたはジクロフェナック50・100mgの経肛門的投与が推奨されるが 47),現在日本では保険適応が認可されておらず,またNSAIDsには副作用もあり,ERCP施行症例全例に行う予防治療としては日本人におけるNSAIDsの投与量も含め,今後更なる検討が必要である.

3)自然脱落型膵管ステント留置

多くのメタ解析の結果から,ERCP後膵炎の高リスク患者において膵管ステントはERCP後膵炎の予防効果があるとされている 48),49).2007年に本邦から出版されたRCTのメタ解析では 50),自然脱落型膵管ステントは,ERCP後膵炎の危険因子の有無に関係なく,ERCP後膵炎を有意に予防したとしている.ステントとしては5Fr径,ストレートタイプの自然脱落型膵管ステントの使用が推奨される(Figure 1).片側ピッグテールタイプはリリース時にはねてしまうことがある.またステントの脱落には十分注意して,自然脱落しない場合には内視鏡的にステントを抜去する必要がある 51).ERCP後膵炎の高リスク患者に対する予防的膵管ステント留置は,ERCP後膵炎を予防する可能性が高く,積極的に施行すべきであると考えられるが,現在日本では予防的な膵管ステント留置には保険適応が認可されていないことは留意すべきである.また胆管処置後にわざわざ膵管へのアプローチをすべきかに関しては慎重に検討すべきである.IPMN症例では粘液によるステント閉塞の可能性があり,逆効果の可能性があることにも留意すべきであろう.

自然脱落型膵管ステント.

4)WGC(Wire-guided cannulation)法による胆管挿管

2012年のコクランレビューによる12本のRCTの解析ではWGC法はカニュレーション率を有意に増やしかつERCP後膵炎のリスクを減少させ,最も適切な第一選択のカニュレーションテクニックとされている 52).膵管に造影剤が入らないことがメリットである.一方日本の多施設共同研究の結果 53),54)からは,通常法と比較してWGCはERCP後膵炎の発生率の低下や挿管成功率の増加効果はないとあり,各施設の術者の判断で使い分けているのが現状である.日本と海外での対象症例(体格なども含めた)の差異や術者のテクニックレベルの違いなどが関与している可能性もあり,どのような症例でWGCを選択すべきかといった検討が今後の課題と考えられる.

ERCP後膵炎の現状と課題について,診断基準の変遷,ガイドライン作成へと至った経緯,ガイドライン作成手順,ガイドラインの内容に触れながら述べた.将来ERCP後膵炎をゼロに近づけていくこと,更にERCP後膵炎が起こった場合にも早期に診断し,重症化を予防することがわれわれ胆膵内視鏡医の使命であり,そのためにもこのガイドラインがお役に立てれば幸いである.

本論文内容に関連する著者の利益相反:なし