2018 年 60 巻 11 号 p. 2448-2451

2018 年 60 巻 11 号 p. 2448-2451

当院は,昭和59年に千葉県浦安市の要請を受け,東葛南部地区の基幹病院として開院した.

その後,幾度かの増築を経て,平成29年5月に3号館が増築され,現在17病棟785病床を有し,地域医療の中心的役割を担っている.

浦安市は急増する人口に加え,1日平均約10万人が東京ディズニーリゾートを訪れる合計27万人規模の大都市である.また,整備された交通網を背景に,東京都江戸川区や市川市を中心に周辺人口は100万人を超えている.平成17年には救命救急センターが開設され,一次から三次救急までカバーする24時間体制となり,平成20年には地域がん診療連携拠点病院の指定を受けた.また,平成23年3月の東日本大震災では,当院も液状化による大きな被害を受けたが,この経験を基に,3号館は免震構造で設計され,災害時には地域の住民の一時避難所としても活用できるよう,災害拠点病院としての機能を有している.

組織内視鏡センターは3号館の増築とともに,それまでの内視鏡室から,センターへと名称変更し,検査室3室から,X線透視室1室を含む検査室5室へと拡充した.また,センターに隣接し,消化器内科と消化器外科の外来が配置され,緊急内視鏡検査時の患者動線や,診療科間の連携がスムーズとなった.内視鏡センターは主に消化器内科,呼吸器内科,消化器外科医師により運営され,消化器内科医師2名が,内視鏡センターを兼任している.

検査室レイアウト

3号館増築を契機に,総面積を124m2から189.9m2へ拡充した.これまでは,問診及び前処置のスペースと検査待ちスペースが兼用であったため,プライバシーへの配慮が問題となっていたが,それぞれに十分なスペースが配置され,これらの問題が解消した.

そして,最も大きな改善点は,放射線部門に配置され,他科と共用で使用していたX線透視室が,内視鏡センター内に配置されたことである.これにより,業務が大幅に円滑化したのみならず,CアームX線TVシステム「UltimaxTM-i octave」を導入したことで,画質の大幅な向上と,照射線量の低減が可能となった.また,斜位での撮影の際に,患者を動かす必要がなくなり安全面でも有効である.X線透視室は20.0m2と決して広くないが,3面モニターが天吊りで設置され,検査に合わせて動かすことでスペース確保に役立っている.当科のERCP件数は年間約400件と県内トップクラスであり,その他,EUSやEUS-FNAなどの関連手技や,ステント挿入術,バルーン拡張術や小腸内視鏡検査などを同検査室で行っている.今後もこの検査室をさらに活用していきたいと考えている.

4室の内視鏡検査室は,完全個室化することで感染症やプライバシー面に配慮し,生体モニタリング機器,高周波装置も全検査室に配置した.

午前に上部消化管内視鏡検査,午後に下部消化管内視検査を実施している.検査室1は他検査室よりも大きく設計されており,週3回のESDや,止血術などの緊急内視鏡検査を実施している.全検査室で,吸引・酸素に加えてCO2ガスアウトレットを設置し,大腸内視鏡検査時には全例でCO2を使用し,検査後の腹部膨満感の軽減に役立っている.

モニター室には49インチの大型モニターを設置し,各検査室の検査画像がリアルタイムに表示され,上級医による指導を行っている.また,週1回のカンファランス時には,このモニターに内視鏡画像や顕微鏡画像を表示し症例検討に役立てている.

内視鏡画像は,フジフイルムメディカル社の「NEXUS」にデジタルファイリングされており,電子カルテと連携し,検査画像を電子カルテ上でも閲覧することができる.また,治療内視鏡などでは,全検査室で検査画像の動画記録が可能であり,専用サーバーに記録された動画ファイルを各種メディアへ書き出しし,学会発表などに役立てている.

洗浄機は6台あり,検査と並行して洗浄を行う事で,最小限のスコープを最大限に使用している.また,業務効率化のため,インカムを導入し,看護師は,患者や検査の情報を伝達,共有している.

(2018年4月現在)

医 師:指導医4名,専門医8名,その他スタッフ7名

内視鏡技師:Ⅰ種2名

看 護 師:9名(Ⅰ種2名含む)

看護助手:2名

事 務 員:2名

(2018年4月現在)

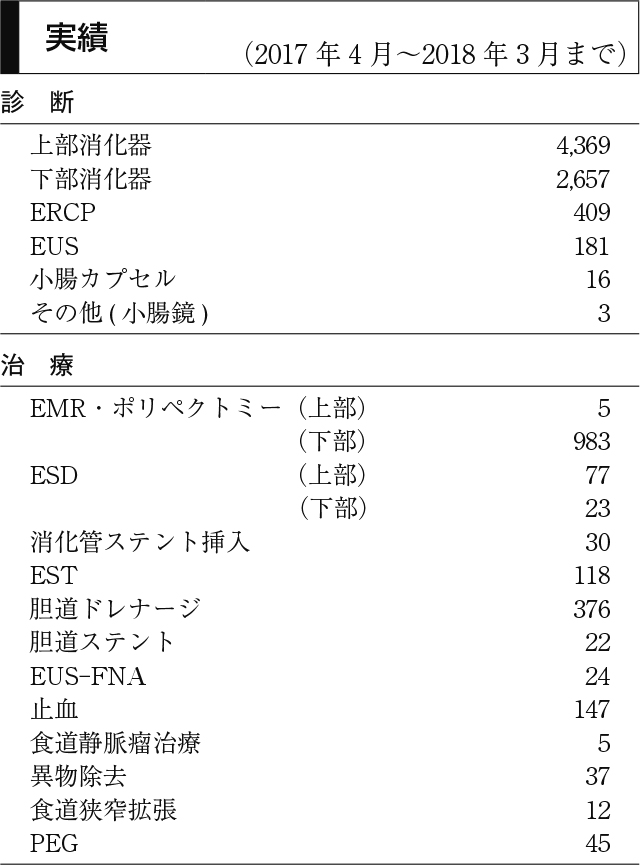

(2017年4月~2018年3月まで)

日常の診療,消化器内科カンファランス,内視鏡カンファランス,外科カンファランス,関連学会への参加を通じ,消化器疾患について理解を深め,消化器内視鏡検査・診断・治療を十分に学ぶ.日本消化器内視鏡学会のみならず,関連学会には積極的に参加させ,内視鏡研修開始後5~6年で日本消化器内視鏡学会専門医を取得できるようにする.

Ⅰ.消化器疾患の理解のための教育の概要週1度の消化器内科カンファランス,内視鏡カンファランス,外科カンファランスに加え,抄読会,症例ミニカンファランス等を通し,指導医,専門医とのディスカッションの機会を増やし,消化器病学を学ぶことができる環境を整えている.

Ⅱ.内視鏡研修1.内視鏡研修を始める前の教育

①適応と禁忌の理解,②インフォームドコンセントの理解,③緊急処置の再確認,④患者モニタリング,⑤内視鏡機器の取り扱い,⑥偶発症の予防,を学ぶ.

2.内視鏡検査基本手技の研修

①内視鏡検査の研修開始は上部消化管検査から始め,最低1カ月は熟練した指導医・専門医の実際の検査を見学する.次いで,検査終了時に機器の抜去を行いながら内視鏡機器に慣れる.さらに,指導医に食道まで挿入してもらい,その後の検査を続ける.最終目標として術者として内視鏡検査ができるように段階的に手技を習得する.生検手技向上のため,日常の検査の中で,病変を正面視できる技術を身につけさせる.

②下部消化管検査,ERCP

下部消化管検査は上部消化管検査がある程度術者としてできるようになった時点で開始する.下部消化管の模型を用いて結腸の捻れなどの解剖学的な走行を理解し,また,指導医・専門医のアシスタントとして検査に参加し,体位変換のタイミング,用手圧迫法などをマスターする.側視鏡を用いることが少なくなった現状でのERCPの研修はある程度上部消化管検査をできるようになった時点から,まず,指導医・専門医の指導のもと,側視鏡の挿入から始める.

3.検査手技数の到達目標

①研修開始1年間は上部消化管検査年間100例を目標とし,色素内視鏡,生検が自由にできるようにする.

②2~3年間は上部消化管検査約200~300例を目標とし,上部消化管緊急内視鏡検査・種々の消化管止血法ができるようにする.また,下部消化管検査,ERCPの研修を開始する.

③4~5年間は内視鏡止血術,消化管粘膜切除術,ERCP(EST,ENBD等)が術者としてできるようにする.

鎮静剤を希望する患者が年々増加しているが,その一方で,リカバリーベッドの数が不足しているのが現状である.また,平成30年4月より浦安市でも内視鏡検診が導入され,検査の増加が見込まれるため,経鼻内視鏡をさらに活用し,覚醒下でも苦痛を軽減した検査を増やしていきたいと考えている.

また,検査全体の中での,大腸内視鏡検査数が多いのが特徴で,今後も増加が見込まれている.現在,下剤を自宅で服用させているが,前処置不良で開始時間が遅くなったり,検査が長時間になるケースもあり,前処置の質の向上を図りたい.

スタッフについては,経験年数が浅いスタッフが多く,医師はもちろん看護スタッフにもトレーニングが重要である.特に,重篤な基礎疾患を有するケースや抗血栓薬内服継続下,などの高リスクな症例が増加しており,専門的な知識,手技の獲得が必要である.