要旨

クローン病の最も多い手術理由は小腸狭窄である.炎症性狭窄の場合は全身的な薬物投与により狭窄の改善が期待できるが,線維性狭窄に対する現状薬剤の効果は認められていない.以前はアプローチ困難であった小腸狭窄の治療として,バルーン小腸内視鏡を用いた内視鏡的バルーン拡張術が普及しつつある.スコープが狭窄部に到達できれば,バルーン拡張術の成功率は高く,偶発症も少ないことが明らかとなっている.また比較的低侵襲であり,腸管切除術による腸管機能低下を防ぐ意味において狭窄に対しては最も優先されるべき治療法である.しかし,実際は手術を回避するために繰り返し拡張を要することが課題となっている.クローン病の狭窄に対して内視鏡的バルーン拡張術以外にも,針状メスによる狭窄切開術(stricturotomy)やステント留置術などが報告されているが一般化するには至っていない.今後は新規薬剤の中には線維化をターゲットとした薬剤も含まれており,再狭窄予防へ向けた効果の検討が待たれる.

Ⅰ はじめに

クローン病は全層性の炎症を特徴とする慢性肉芽腫性炎症性疾患であり,消化管のどの部位にも起こりうる.消化管局所での慢性炎症に伴う線維化から最終的には狭窄や閉塞を来す.病変の好発部位は回腸と大腸であるが,小腸は大腸と比較し狭窄を来しやすく,クローン病で最も頻度の高い手術理由は小腸狭窄である.

2001年にダブルバルーン小腸内視鏡

1),2008年にシングルバルーン小腸内視鏡が開発され

2),小腸病変の観察だけでなく小腸狭窄に対するバルーン小腸内視鏡検査観察下の内視鏡的バルーン拡張術が施行可能となった.

近年は内視鏡的バルーン拡張術の普及や均てん化に伴い,「難治性炎症性腸管障害に関する調査研究」(鈴木班)の平成29年度潰瘍性大腸炎・クローン病診断基準・治療指針ではクローン病の狭窄病変の治療として「内視鏡が到達可能な箇所に通過障害症状の原因となる狭窄を認める場合は,内科的治療で炎症を鎮静化し,潰瘍が消失・縮小した時点で,内視鏡的バルーン拡張術を試みてもよい.」と記載されている

3).

クローン病の狭窄に対する治療は薬物療法,内視鏡的バルーン拡張術に代表される内視鏡的治療,狭窄形成術を含む外科的手術が選択肢となる

4).炎症主体の狭窄であれば薬物療法が奏功する場合もあるが,線維性の狭窄に対する効果は認められていない

4)~6).内視鏡的バルーン拡張術は低侵襲に狭窄解除が得られ,腸管切除によるQOLの低下を来す恐れのない優れた治療手技である

7).本稿ではクローン病の小腸狭窄に対する内視鏡的バルーン拡張術の現況と将来展望について記載する.

Ⅱ クローン病における腸管狭窄の疫学とリスク因子

クローン病は病変の存在部位により大きく小腸型,小腸大腸型,大腸型に分類され,疾患パターンとして炎症型,狭窄型,瘻孔形成型に分けられる.発症直後の腸管炎症のみから徐々に腸管変形を来し,炎症型から狭窄型,瘻孔形成型に変化を来す.Cosnesらの報告によると診断時に炎症型,狭窄型,瘻孔形成型がそれぞれ,85%,2%,13%であったものが5年後にはそれぞれ48%,14%,38%に,10年後にはそれぞれ28%,18%,54%に移行すると報告されている

8).その他の報告でも,診断時に消化管に狭窄を来している患者は全体の5%程度であるが,10年の経過で約30%の症例に消化管狭窄が見られるとされる

9)~12).また,システマティックレビューによると,クローン病が狭窄に至るのには平均13年を要すると報告されている

13).狭窄の大半は回腸末端か回盲部,吻合部に生じる

9).狭窄形成の機序として腸管炎症の修復過程で組織が再構築される際に線維化や平滑筋の肥大を引き起こすためと考えられている

9).

ただし,近年の報告では診断時に狭窄や瘻孔といった腸管合併症を有する率は診断年別に徐々に減少していることが示されており,24.1%(診断年:1991~1998年),17.1%(診断年:1999~2005年),13.8%(診断年:2006~2011年)となっている.また,診断5年後の腸管合併症率も診断年別に40.2%(診断年:1991~1998年),35.1%(診断年:1999~2005年),32.1%(診断年:2006~2011年)と減じていることが報告されている

14).結果として,診断後5年までの累積手術率は診断年別に42.9%(診断年:1991~1998年),26.2%(診断年:1999~2005年),17.4%(診断年:2006~2011年)と有意に減少している

14).この理由として,生物学的製剤などの新規治療が腸管合併症の予防に貢献している可能性が考えられる.しかし,1991~1998年診断例では狭窄に対する手術は34.1%であったものが,2006~2011年診断例では51.4%と増加している

14).これは現在の薬物療法が腸管狭窄に十分対応出来ていないことを表している.

なお,狭窄を来すクローン病の予測因子としては診断時40歳未満,診断時の肛門部病変,初回治療にステロイドを要すること,小腸病変,喫煙,深い潰瘍,長い罹病期間,NOD2/CARD15変異,ASCA陽性などが示されている

9),15).狭窄により腸管切除を受けた場合,術後10年で約50~70%が再手術を要するとされる

9),11),16).また,小児クローン病を対象としたコホート研究では,狭窄症例において回腸粘膜上のRuminococcus属が増加し,Rothia属が減少していることが明らかにされており

17),今後は成人例においても腸内細菌叢と狭窄型など疾患のphenotypeとの関連が明らかになると予想される.

Ⅲ クローン病狭窄病変の薬物治療効果

全身的な薬物投与によるクローン病狭窄病変に対する有効性は限定的であり,Thienpontらはクローン病における内科的な治療介入により手術や拡張への影響は認められなかったと報告している

6).狭窄型のクローン病に対する薬物療法については,TREAT RegistryやACCENT I trialで得られた未調整の解析結果によるとインフリキシマブ投与後に腸管狭窄や閉塞の頻度が上昇するとの結果が得られていたが,調整後の多変量解析にてインフリキシマブ投与との関連はなく,むしろ重症度,罹病期間,罹病部位(回腸),ステロイド使用と関連があることが示されている

18),19).ただし,生物学的製剤のランダム化比較試験において腸管狭窄を有する症例は除外されており

20)~22),抗TNF-α抗体製剤投与後に狭窄症状の出現や狭窄による手術を要した症例が増加したとの報告も散見される

5),23)~26).

炎症性狭窄を来す症例ではインフリキシマブ投与後に狭窄症状が改善したとの報告はいくつか存在する

5),27)~30).また,クローン病の小腸狭窄の口側拡張を認める症例では薬物療法への反応性が低下することも報告されている

31).2018年に症状を有する小腸狭窄のクローン病患者にアダリムマブを投与し前向きに観察を行ったCREOLE studyの結果が報告された

5).このstudyでは97例がエントリーされ4年間の観察期間で49.3%が手術加療を要した.手術を回避できる因子として,①腹痛や嘔気・嘔吐の程度・持続期間,食事制限の期間,入院の有無などをスコア化するCrohn’s disease obstructive scoreが高値であること,②MRIによるT1強調造影遅延相濃染が強いこと,③瘻孔を認めないこと,④狭窄口側拡張径が18-29mm(中程度の拡張)であること,⑤免疫調節剤の使用していること,⑥閉塞症状の期間が5週未満であること,⑦狭窄長の合計が12cm未満であること,があげられている

5).これらの因子は炎症性で可逆性の変化を示す狭窄の特徴を表していると考えられる.

しかし,一般的に炎症性狭窄と線維性狭窄の判別は困難なことが多く,生物学的製剤の投与にて急速に粘膜治癒を来した結果,創が収縮し狭窄が形成される懸念もある.ただし,このような症例では一旦狭窄を来したとしても,内視鏡的バルーン拡張術を行った後は予後良好が予測されるため,生物学的製剤の導入をためらう理由とはならないと考えられる.

Ⅳ クローン病狭窄病変の内視鏡治療

クローン病の狭窄に対する内視鏡治療には内視鏡的バルーン拡張術,針状メスによる狭窄切開術(stricturotomy),ステント留置術などが含まれる.この項では内視鏡的バルーン拡張術を中心にその手技の適応,方法や治療成績などについて解説する.

1)内視鏡的バルーン拡張術の適応

クローン病に生じる狭窄は原因別に一次性(de novo)と二次性(吻合部)の大きく二つに分類できる.狭窄長,個数,炎症性か線維性か,口側拡張の有無,潰瘍の有無,瘻孔や膿瘍形成の有無なども治療選択を決定する上で重要な要素である.

日本消化器内視鏡学会発刊の消化器内視鏡ガイドライン第3版では下部消化管良性狭窄に対する内視鏡的バルーン拡張術の適応条件として,「狭窄にもとづく経口摂取障害,術後狭窄に伴う縫合不全合併例,下部消化管閉塞によるイレウスないし亜イレウス,炎症性腸疾患の治療後進行した瘢痕による高度狭窄などがあげられる.」と記載されている

32).また,適応外として,「細径内視鏡が通過する程度の狭窄,高度に屈曲した狭窄,長い狭窄,瘻孔合併例や炎症や潰瘍が合併した狭窄,などである.」があげられている

32).2015年に発刊された小腸内視鏡診療ガイドラインでは「狭窄症状ないし口側腸管拡張を有する腸軸方向5cm以下の狭窄で,瘻孔,裂溝,膿瘍,深い潰瘍,高度の癒着・屈曲を伴わないもの」が内視鏡的バルーン拡張術の適応とされている

7).Shenらは口側に拡張を認める症例は外科手術が望ましいと記載している

33)が,どのような症例に狭窄形成術を選択するべきか,内視鏡的バルーン拡張術を選択するべきかについては結論が出ていない.

一方,狭窄を有するが症状を伴わない症例に内視鏡的バルーン拡張術を予防的に施行する是非については十分なエビデンスは存在しない.ただし,有症状例では狭窄の程度がより高度となり,拡張時の偶発症発生リスクも高くなると予想される.また,スコープが通過しなければ狭窄以深の観察はガストログラフィンを用いた消化管造影に頼らざるを得なくなる.スコープが通過しない軽度狭窄の段階で積極的に拡張すべきとの意見もある.

2)内視鏡的バルーン拡張術の方法

小腸狭窄の内視鏡的バルーン拡張術はバルーン小腸内視鏡を用いて実施する.検査に際して血算,凝固,血液生化学などを事前にチェックする.また,手術歴のある症例では術式などの確認が重要となる.CTやMRI,小腸造影などで事前に情報収集を行う.MR enterographyによる画像診断ではスコープが通過しない狭窄であっても検出感度は58.8%と高くはないことを認識しておく必要がある

34).クローン病の場合,空腸と比較し回腸に病変を多く認めるが,空腸に最狭窄部を認める症例もあり,経口アプローチの必要性については事前に十分に検討を行う.

バルーン小腸内視鏡検査は鎮静下に行い,挿入は経口,もしくは経肛門から行う.経口挿入のみの場合,下剤や洗腸剤などの前処置は必ずしも必要ではない.経肛門挿入の場合は大腸内視鏡検査に準じた前処置を行うが,狭窄を有する症例では腸閉塞の危険性があるため腹痛がないことや排便・排ガスがあることを必ず確認する.バルーン小腸内視鏡検査は長時間の検査となる場合があり,原則としてCO2送気が望ましい.なお,内視鏡的消化管拡張術は出血高危険度の手技に分類されているため

35),36),抗血栓薬を服用している場合は抗血栓薬服用者に対する消化器内視鏡診療ガイドラインに準じて事前に薬剤の調整を行う必要がある.

検査は必ず透視室で施行する.まず,狭窄部までバルーン小腸内視鏡の先端を進めた後に病変部位の観察を行う.クローン病による小腸狭窄は炎症に起因する線維性ものがほとんどであるが,腫瘍性狭窄を合併している可能性もあるため,必要に応じて生検による病理組織学的な検討も考慮すべきである.未治療例で炎症や浮腫が強く内腔の狭小化を来している症例では組織が脆弱になっている可能性があるため,スコープ挿入は慎重かつ愛護的に行い,無理せずガストログラフィンを用いた造影のみにとどめる.また,オーバーチューブの深部挿入も組織の損傷を引き起こす可能性があるために差し控えるべきである.内視鏡観察の次に,ガストログラフィンを用いた造影検査を行う.造影にて狭窄長や裂溝,瘻孔,狭窄奥の腸管走行や狭窄の有無などを確認する.拡張にはTTS(through the scope)タイプのバルーンを用いる.本邦では外径15mmのバルーンが頻用されているが

37),狭窄に応じて外径を選択する必要があり,適宜外径18mm,もしくは20mmのバルーンを使用する

6),38).なお,2016年に報告されたクローン病狭窄病変の内視鏡的バルーン拡張術に関する欧米を中心としたアンケート調査の結果では15-18mmのバルーンサイズが最も頻用されている

39).15mmまでの拡張がなされれば理論上はオーバーチューブの通過が可能となる.しかし,小腸は後腹膜に固定されていないことや,屈曲により安全にオーバーチューブを通過させることは困難である場合が多い.なお,25mm以上のより太いバルーンは穿孔や出血といった合併症率が高いことが報告されており

40),避けるべきである.

拡張時間を規定する根拠はないが,文献では20秒から3分の間で拡張される場合が多い

39),41).アンケート調査の結果では欧州では2分(±1.3分),北米では1.4分(±0.95分)とやや欧州で長めの拡張時間が取られていた

39).

内視鏡的バルーン拡張術は繰り返し施行できる手技であるため,安全性を重視する必要がある.拡張径については細径から拡張を開始する.拡張時にはレンズに拡張バルーンを圧着させることにより内腔の状態を確認する(Figure 1).適宜,除圧することにより出血の状態をすることで徐々に拡張径を目標にまで到達させる.国内の前向き多施設研究において大口径のバルーンで拡張された症例でより症状緩和が得られたと報告されている

38).バルーンの拡張径は症例に応じて施行医が選択しているため,結果の解釈にはバイアスの存在を勘案する必要があるが,安全性が担保されれば最終的には15mm以上の拡張を目標とする.

ガストログラフィンの造影にて狭窄部があまり高度でなく,かつほぼ直線的であればTTSバルーンに付属している金属性のスプリングワイヤーを用いる事も可能であるが,付属ワイヤーは先端が硬く,穿孔のリスクがある.したがって,口側に狭窄が多発する場合や屈曲を伴う場合は,胆膵内視鏡領域で用いられる先端の柔らかい0.035インチのcoated wireにガイドワイヤーを変更し用いた方が安全である.

3)内視鏡的バルーン拡張術の治療成績(手技の成功率,長期経過)

クローン病狭窄病変に対する内視鏡的バルーン拡張術に関する報告は近年,システマティックレビューやメタ・アナリシスでデータが集約されつつある

41),42).Morarらのメタ・アナリシスでは内視鏡的バルーン拡張術の短期成績として手技成功率は90%,また,症状改善率は70%と報告されている

42).Navaneethanらのメタ・アナリシスやBettenworthらのpooled analysisでも89%の手技成功率を報告している

41),43).これらの報告は大腸病変の報告を多数含んでおり,小腸やバルーン小腸内視鏡を用いた報告は限られる.近年,Hiraiらはバルーン小腸内視鏡を用いた小腸狭窄に対する内視鏡的バルーン拡張術の前向き観察研究を報告しており

38),手技の成功率は80%,症状改善率は70%としている.また,過去の報告でも手技の成功率は72%~100%,短期的な症状改善率は70~87%と報告されている(Table 1).

長期的な成績として,小腸病変のみのまとまった報告はない.Morarらは5年の累積再拡張率は80.6%と報告している

42).一方で,Navaneethanらは15~70カ月の経過観察期間で27%のみが外科的加療が必要となり,44%が一回の拡張のみで長期間良好な経過が得られたと報告している

41).また,内視鏡的バルーン拡張術後に手術を要するまでの期間は4~33カ月としている

41).また,一次性と二次性の狭窄に対する内視鏡的バルーン拡張術の治療成績は同等と報告されている

42),44).

クローン病の内視鏡的バルーン拡張術における手術関連因子として狭窄部の長さ(1cm増加する毎に手術の必要性のハザードが8%上昇)

43)が有意な因子として報告されている.また,十二指腸狭窄は空腸・回腸や大腸と比較し手術率が高い事が示されている

43).バルーン小腸内視鏡を用いた症例における手術関連因子として狭窄部の瘻孔の存在

45),内視鏡的バルーン拡張術不成功

46)~48),2cm以上の狭窄

47)~49),小腸における狭窄前拡張の程度

49),二個以上狭窄個数

50)が報告されている.

後ろ向きの研究において,クローン病の回結腸吻合部狭窄に対する内視鏡的バルーン拡張術と外科的手術を比較した場合,外科的手術を選択した方が,その後の手術率を低減するが,内視鏡的バルーン拡張術では6.45年外科手術を先延ばしにすることや,合併症率も手術の8%と比較すると内視鏡的バルーン拡張術では1%と低率である事が報告されている

51).一方,回盲部狭窄に対し,内視鏡的バルーン拡張術と回盲部切除との比較をした検討では回盲部切除でより術後合併症が多くみられたが,症状の改善率,その後の内視鏡的バルーン拡張術施行率,再手術もしくはバルーン拡張不応に対するサルベージ手術の施行率は回盲部切除群で有利な結果が得られている.さらに,介入を要する期間の延長(11.1年 vs 5.4年,p<0.001)も回盲部切除群でみられたと報告されている

52).しかしながら,内視鏡的バルーン拡張術は回盲部切除術と異なり,繰り返し施行が可能な手技であること,内視鏡的バルーン拡張術のみでコントロール良好となる症例もあることなどを念頭において治療に当たるべきである.

4)内視鏡的バルーン拡張術の偶発症

内視鏡的バルーン拡張術の偶発症として最も注意すべきは穿孔である.その他,限局性腹膜炎,出血,膵炎(高アミラーゼ血症)などが主な合併症となる.Navaneethanらの1,163名のメタ・アナリシスでは穿孔,輸血を要する出血,膿瘍,瘻孔,敗血症などの重篤な合併症は4%に起こりうると報告されている

41).また,Morarらの1,089名を対象とした2,664拡張を対象としたメタ・アナリシスでも合併症の頻度は4%と報告された

42).しかしながら,いずれも小腸だけでなく大腸病変も含んだ結果である.

クローン病の小腸狭窄拡張に伴う偶発症としてHiraiらの前向き観察研究では95例に施行し穿孔は認めなかったが限局性腹膜炎を1例(1%)に,出血を3例(3%)(うち1例は輸血を要した)に,血腫形成を1例(1%)に認めたとしている

38).Sunadaらの後方視的研究では85人中4人(4.7%)に穿孔を,1人(1.2%)に輸血を要する出血を認めたと報告している

45).また,Hiraiらの2014年に報告された後方視的研究では65例中1人(1.5%)に穿孔を,1人(1.5%)に輸血を要した出血を,1人(1.5%)に膵炎を,3人(4.5%)に高アミラーゼ血症を認めたとしており

46),小腸狭窄に対する内視鏡的バルーン拡張術は大腸よりも特に危険とは考えにくい結果であった.バルーン小腸内視鏡を用いた内視鏡的バルーン拡張術の穿孔のリスク因子としては癒着もしくは屈曲した狭窄,活動性の炎症,15mm以上の拡張が報告されている

53)~55).

なお,膵炎や高アミラーゼ血症は内視鏡的バルーン拡張時の直接的偶発症では無いが,経口アプローチにてバルーン小腸内視鏡を挿入する際に起こる.バルーン小腸内視鏡を経口挿入した場合,高アミラーゼ血症は比較的頻度が高く,時に膵炎に進展するため注意を要する偶発症となる.高齢者,深部挿入時,時計回りの挿入(Figure 2)となった際には特に危険性が高く

56),長時間の検査は慎むべきである.

5)内視鏡的バルーン拡張術以外のアプローチと展望

内視鏡的バルーン拡張術の長期予後を規定するのは再狭窄の有無である.少しでも再狭窄を遅延させることを目的として,病変部にステロイド剤やインフリキシマブを注入する報告が見られる

57).ステロイドの病変部注入に関して二つのランダム化比較試験が行われており,13例が参加した一つ目のパイロット試験では,7例がステロイドの一種であり内視鏡的粘膜剥離術(ESD)後の食道狭窄予防に用いられているトリアムシノロン局注群,6例が生理食塩水局注群に振り分けられ,再拡張率はトリアムシノロン局注群で逆に高い傾向にあった

58).もう一つは29例の小児患者が参加したランダム化比較試験ではトリアムシノロンの局注にて再拡張率や手術率が低下する傾向が認められた

59).また,インフリキシマブの病変内局注に関して3例の大腸狭窄に実施され,2週間以内に臨床改善が得られたと報告されている

60).その他にも複数の症例報告が存在するが,狭窄部への薬剤局注による臨床効果は一定していない

61),62).高度の線維化を伴う狭窄への薬剤局注は,十分な効果は期待できないと考えられる.

なお,内視鏡的バルーン拡張術後の全身薬物療法の再狭窄予防効果についても明らかなエビデンスは存在しない.計30例と少ないが,内視鏡的バルーン拡張術単独群と拡張術に経口ブデソニドとアザチオプリンを上乗せした群の症例対照研究では,上乗せ群で1年後の再発率が低下したと報告されている(53% vs 20%)

63).また,Honzawaらは初回の内視鏡的バルーン拡張術よりも3カ月以上前から免疫調節剤が導入されていた群では拡張後1カ月以降に導入された症例群と比較すると低い累積手術率であったと報告している

64).しかし,53例の検討においてアザチオプリンは拡張後のアウトカムに影響を与えなかったという報告

65)や,ステロイドもしくは免疫調節剤,免疫調節剤もしくは抗TNF-α抗体製剤投与がバルーン拡張術後のアウトカムを改善しないという報告がなされている

66),67).さらに,抗TNF-α抗体製剤使用にて再拡張や手術率が逆に高くなったという報告もある(6% vs 14%)

6).2016年Dingらは54例の回盲部切除後吻合部狭窄に対する内視鏡的バルーン拡張術の後方視的検討を報告しており,バルーン拡張術後に抗TNF-α抗体製剤と免疫調節剤による治療強化を行うことで,再狭窄の頻度を低下させた(ハザード比 0.23)

68).また,吻合部狭窄に潰瘍性病変を伴う症例では再手術率が高い事も同時に示されており,狭窄を生じていない早い段階での炎症の制御が再手術を先延ばしすることを示唆している.

内視鏡的バルーン拡張術以外の狭窄解除方法として,針状ナイフを用いた,狭窄切開術(stricturotomy)の有用性が少数ではあるが報告されている

69),70).回盲部切除後で内視鏡的バルーン拡張術不応の吻合部狭窄に対し針状メスを用いた狭窄切開術が有効であった症例が報告されている

71).しかしながら少数例の検討であり,有効性などは今後の検討であろう.報告の中では偶発症は穿孔より,むしろ出血の合併症が多いとされている.今後,穿孔の危険性が少ない遠位直腸や回腸嚢,肛門狭窄などに用いられる可能性はある

33)が,出血時の対応,切開深度の調整など手技の難易度が普及へのカギとなるであろう.

その他,狭窄に対する自己拡張型金属ステント留置術も少数ではあるが報告されている

72).まず,2000年にMatsuhashiらは大腸狭窄と回盲部切除後吻合部狭窄の2例に対する長期的に金属ステントを留置し可能であった症例を報告している

73).一方で,金属ステント留置後に瘻孔を形成したとの報告もある

74).その後の検討では,基本的にクローン病の狭窄は良性のため,将来的に抜去しうるフルカバーもしくは部分カバーのステントが用いられている報告が多い.11例のcase seriesでは抜去可能なフルカバーステントが使用されたが,ステント逸脱を高率に認めている

75).また,7例の部分カバーのステントを留置した検討では,1週間留置後に抜去し,中央値で10カ月狭窄症状を認めなかったと報告されている

76).5例のcase seriesにおいて最長9年間経過観察され,手技成功率は100%,長期の開存を4例(80%)に認め,ステント留置後の再狭窄を1例(20%)に認め,3週後に抜去したと報告されている

77).クローン病では抜去可能なカバーステント使用が理にかなっているが,ステント逸脱のリスクがあること,保険適応が無いことなどが問題である.2010年以降では生分解型のステントの報告もみられる

78)~80)が症例数はさらに限られる.なお,ステント留置の適応としては内視鏡的バルーン拡張術では効果が得られにくい5cm以上の長い狭窄に対するステント留置が提唱されている

81).

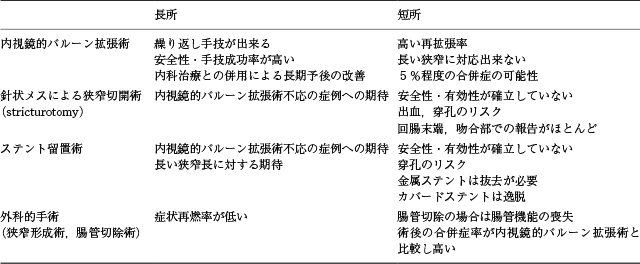

クローン病の狭窄病変に対する治療の特徴や治療アルゴリズムについてまとめた(Figure 3,Table 2).いずれの治療も一長一短があり,各施設の得意不得意,狭窄の状態,薬物の投与状況,患者の希望などを加味して治療内容を決定する必要があると考えられる.

Ⅴ クローン病における線維化の形成とその制御について

線維化はcollagen Ⅰをはじめとする細胞外基質(ECM:extracellular matrix)が,活性化された線維芽細胞や筋線維芽細胞,平滑筋細胞から産生され,過剰に蓄積することにより生じる

9),82)~84).また,リンパ球やマクロファージから産生される種々のサイトカインやケモカインにより間葉系細胞が活性化され,線維化が増悪する

85).サイトカインの中でも,transforming growth factor-β(TGF-β)は最も重要な線維化促進因子の一つである.ただし,TGF-βはTリンパ球をはじめとする免疫制御においても中心的な役割を果たしている.したがって,線維化形成を制御するためにTGF-βを阻害することは,逆に腸管炎症を増悪させる危険性もある

86)~88).

TGF-β以外に線維化を促進する因子としてinterleukin-(IL-)1,IL-4,IL-6,IL-13,IL-17,IL-22,IL-33,TNF-αなどのサイトカインやβ-fibroblast growth factor(bFGF),platelet-derived growth factor(PDGF)などの成長因子などの関与が知られている

9),89).消化器疾患以外の応用として,成長因子の阻害剤であるピルフェニドンは既に特発性肺線維症の治療薬として使用されており

90),抗IL-13抗体

91)や線維化のシグナルに関連するチロシンキナーゼ阻害剤であるイマチニブ

92)なども呼吸器領域において臨床試験が進められている.また,エンドセリンやレニン-アンギオテンシン系も線維化に重要な役割を担っていることが明らかとなり,肺高血圧症治療薬のボセンタン

93),94)や降圧剤ロサルタン

95)~98)も抗線維化薬として,肺,腎臓,心臓,肝臓,皮膚などをターゲットにした臨床試験が進められている.

一方,炎症性腸疾患の新規治療薬として開発中薬剤の中にも,抗線維化薬として効果が期待できる薬剤がある.細胞外基質の分解に関連するmatrix metalloproteinase(MMP)に対する抗体である抗MMP-9抗体は,実際ヒトへの投与に至っている

99).また,SMAD7のアンチセンスであるmongersenは,クローン病への臨床第二相試験にて高い有効性が報告されている

100)が,作用機序の一つとして線維化を抑制している可能性がある.実際,マウスモデルでは線維化抑制の効果が報告されている

101).このように,クローン病における抗線維化薬の開発に向けてますます機運は高まっている

102).

Ⅵ おわりに

クローン病小腸狭窄に対する内視鏡的バルーン拡張術について解説した.薬物療法にて炎症を沈静化させることは重要であるが,上述したように線維性狭窄に対する現行薬剤の有効性は不十分である.一旦切除されると腸管機能は回復不可能であるが,内視鏡的バルーン拡張術は腸管機能を温存するため最も優先されるべき治療である.しかし,手術を回避するために繰り返し拡張が必要な症例が多いことが課題となっている.

近年,炎症性腸疾患の領域では新規薬剤が次々と登場しており,再狭窄予防に効果が得られるか否かの検討が待たれる.また,新型ステントなど内視鏡的バルーン拡張術以外の新規技術が登場することにも今後期待したい.

文 献

- 1. Yamamoto H, Sekine Y, Sato Y et al. Total enteroscopy with a nonsurgical steerable double-balloon method. Gastrointest Endosc 2001; 53: 216-20.

- 2. Tsujikawa T, Saitoh Y, Andoh A et al. Novel single-balloon enteroscopy for diagnosis and treatment of the small intestine:preliminary experiences. Endoscopy 2008; 40: 11-5.

- 3. 「難治性炎症性腸管障害に関する調査研究」班(鈴木班).潰瘍性大腸炎・クローン病 診断基準・治療指針 平成29年度 改訂版.厚生労働省難治性疾患等政策研究事業,東京,2018.

- 4. Van Assche G, Geboes K, Rutgeerts P. Medical therapy for Crohnʼs disease strictures. Inflamm Bowel Dis 2004; 10: 55-60.

- 5. Bouhnik Y, Carbonnel F, Laharie D et al. Efficacy of adalimumab in patients with Crohnʼs disease and symptomatic small bowel stricture:a multicentre, prospective, observational cohort(CREOLE)study. Gut 2018; 67: 53-60.

- 6. Thienpont C, DʼHoore A, Vermeire S et al. Long-term outcome of endoscopic dilatation in patients with Crohnʼs disease is not affected by disease activity or medical therapy. Gut 2010; 59: 320-4.

- 7. 山本 博徳, 緒方 晴彦, 松本 主之ほか.小腸内視鏡診療ガイドライン.Gastroenterological Endoscopy 2015; 57: 2685-720.

- 8. Cosnes J, Cattan S, Blain A et al. Long-term evolution of disease behavior of Crohnʼs disease. Inflamm Bowel Dis 2002; 8: 244-50.

- 9. Rieder F, Zimmermann EM, Remzi FH et al. Crohnʼs disease complicated by strictures:a systematic review. Gut 2013; 62: 1072-84.

- 10. Wibmer AG, Kroesen AJ, Grone J et al. Comparison of strictureplasty and endoscopic balloon dilatation for stricturing Crohnʼs disease--review of the literature. Int J Colorectal Dis 2010; 25: 1149-57.

- 11. deʼAngelis N, Carra MC, Borrelli O et al. Short- and long-term efficacy of endoscopic balloon dilation in Crohnʼs disease strictures. World J Gastroenterol 2013; 19: 2660-7.

- 12. Solberg IC, Vatn MH, Hoie O et al. Clinical course in Crohnʼs disease:results of a Norwegian population-based ten-year follow-up study. Clin Gastroenterol Hepatol 2007; 5: 1430-8.

- 13. Hassan C, Zullo A, De Francesco V et al. Systematic review:Endoscopic dilatation in Crohnʼs disease. Aliment Pharmacol Ther 2007; 26: 1457-64.

- 14. Jeuring SF, van den Heuvel TR, Liu LY et al. Improvements in the Long-Term Outcome of Crohnʼs Disease Over the Past Two Decades and the Relation to Changes in Medical Management:Results from the Population-Based IBDSL Cohort. Am J Gastroenterol 2017; 112: 325-36.

- 15. Abreu MT, Taylor KD, Lin YC et al. Mutations in NOD2 are associated with fibrostenosing disease in patients with Crohnʼs disease. Gastroenterology 2002; 123: 679-88.

- 16. Soyer P, Boudiaf M, Sirol M et al. Suspected anastomotic recurrence of Crohn disease after ileocolic resection:evaluation with CT enteroclysis. Radiology 2010; 254: 755-64.

- 17. Kugathasan S, Denson LA, Walters TD et al. Prediction of complicated disease course for children newly diagnosed with Crohnʼs disease:a multicentre inception cohort study. Lancet 2017; 389: 1710-8.

- 18. Lichtenstein GR, Feagan BG, Cohen RD et al. Serious infections and mortality in association with therapies for Crohnʼs disease:TREAT registry. Clin Gastroenterol Hepatol 2006; 4: 621-30.

- 19. Lichtenstein GR, Olson A, Travers S et al. Factors associated with the development of intestinal strictures or obstructions in patients with Crohnʼs disease. Am J Gastroenterol 2006; 101: 1030-8.

- 20. Hanauer SB, Sandborn WJ, Rutgeerts P et al. Human anti-tumor necrosis factor monoclonal antibody(adalimumab)in Crohnʼs disease:the CLASSIC-I trial. Gastroenterology 2006; 130: 323-33;quiz 591.

- 21. Colombel JF, Sandborn WJ, Rutgeerts P et al. Adalimumab for maintenance of clinical response and remission in patients with Crohnʼs disease:the CHARM trial. Gastroenterology 2007; 132: 52-65.

- 22. Colombel JF, Sandborn WJ, Reinisch W et al. Infliximab, azathioprine, or combination therapy for Crohnʼs disease. N Engl J Med 2010; 362: 1383-95.

- 23. Vasilopoulos S, Kugathasan S, Saeian K et al. Intestinal strictures complicating initially successful infliximab treatment for luminal Crohnʼs disease. Am J Gastroenterol 2000; 95: 2503.

- 24. Toy LS, Scheril EJ, Kornbluth A et al. Complete bowel obstruction following initial response to infliximab therapy for Crohnʼs disease:A series of a newly described complication. Gastroenterology 2000; 118: 2974.

- 25. Louis E, Boverie J, Dewit O et al. Treatment of small bowel subocclusive Crohnʼs disease with infliximab:an open pilot study. Acta Gastroenterol Belg 2007; 70: 15-9.

- 26. Condino G, Calabrese E, Zorzi F et al. Anti-TNF-alpha treatments and obstructive symptoms in Crohnʼs disease:a prospective study. Dig Liver Dis 2013; 45: 258-62.

- 27. Holtmann M, Wanitschke R, Helisch A et al. [Anti-TNF antibodies in the treatment of inflammatory intestinal stenoses in Crohnʼs disease]. Z Gastroenterol 2003; 41: 11-7.

- 28. Pelletier AL, Kalisazan B, Wienckiewicz J et al. Infliximab treatment for symptomatic Crohnʼs disease strictures. Aliment Pharmacol Ther 2009; 29: 279-85.

- 29. Pallotta N, Barberani F, Hassan NA et al. Effect of infliximab on small bowel stenoses in patients with Crohnʼs disease. World J Gastroenterol 2008; 14: 1885-90.

- 30. Bouguen G, Trouilloud I, Siproudhis L et al. Long-term outcome of non-fistulizing(ulcers, stricture)perianal Crohnʼs disease in patients treated with infliximab. Aliment Pharmacol Ther 2009; 30: 749-56.

- 31. Lawrance IC, Welman CJ, Shipman P et al. Correlation of MRI-determined small bowel Crohnʼs disease categories with medical response and surgical pathology. World J Gastroenterol 2009; 15: 3367-75.

- 32. 日本消化器内視鏡学会卒後教育委員会. 消化器内視鏡ガイドライン 第3版.医学書院,東京,2006.

- 33. Shen B. Interventional IBD:The Role of Endoscopist in the Multidisciplinary Team Management of IBD. Inflamm Bowel Dis 2018; 24: 298-309.

- 34. Takenaka K, Ohtsuka K, Kitazume Y et al. Comparison of magnetic resonance and balloon enteroscopic examination of the small intestine in patients with Crohnʼs disease. Gastroenterology 2014; 147: 334-42 e3.

- 35. 藤本 一眞, 藤城 光弘, 加藤 元嗣ほか.抗血栓薬服用者に対する消化器内視鏡診療ガイドライン.Gastroenterological Endoscopy 2012; 54: 2073-102.

- 36. 加藤 元嗣, 上堂 文也, 掃本 誠治ほか.抗血栓薬服用者に対する消化器内視鏡診療ガイドライン 直接経口抗凝固薬(DOAC)を含めた抗凝固薬に関する追補2017.Gastroenterological Endoscopy 2017; 59: 1547-58.

- 37. 遠藤 克哉, 志賀 永嗣, 黒羽 正剛.手技の解説 腸管狭窄に対するバルーン拡張のコツ.Gastroenterological Endoscopy 2013; 55: 3617-23.

- 38. Hirai F, Andoh A, Ueno F et al. Efficacy of Endoscopic Balloon Dilation for Small Bowel Strictures in Patients With Crohnʼs Disease:A Nationwide, Multi-centre, Open-label, Prospective Cohort Study. J Crohns Colitis 2018; 12: 394-401.

- 39. Bettenworth D, Lopez R, Hindryckx P et al. Heterogeneity in endoscopic treatment of Crohnʼs disease-associated strictures:An international inflammatory bowel disease specialist survey. J Gastroenterol 2016; 51: 939-48.

- 40. Gustavsson A, Magnuson A, Blomberg B et al. Endoscopic dilation is an efficacious and safe treatment of intestinal strictures in Crohnʼs disease. Aliment Pharmacol Ther 2012; 36: 151-8.

- 41. Navaneethan U, Lourdusamy V, Njei B et al. Endoscopic balloon dilation in the management of strictures in Crohnʼs disease:a systematic review and meta-analysis of non-randomized trials. Surg Endosc 2016; 30: 5434-43.

- 42. Morar PS, Faiz O, Warusavitarne J et al. Systematic review with meta-analysis:endoscopic balloon dilatation for Crohnʼs disease strictures. Aliment Pharmacol Ther 2015; 42: 1137-48.

- 43. Bettenworth D, Gustavsson A, Atreja A et al. A Pooled Analysis of Efficacy, Safety, and Long-term Outcome of Endoscopic Balloon Dilation Therapy for Patients with Stricturing Crohnʼs Disease. Inflamm Bowel Dis 2017; 23: 133-42.

- 44. Atreja A, Aggarwal A, Dwivedi S et al. Safety and efficacy of endoscopic dilation for primary and anastomotic Crohnʼs disease strictures. J Crohns Colitis 2014; 8: 392-400.

- 45. Sunada K, Shinozaki S, Nagayama M et al. Long-term Outcomes in Patients with Small Intestinal Strictures Secondary to Crohnʼs Disease After Double-balloon Endoscopy-assisted Balloon Dilation. Inflamm Bowel Dis 2016; 22: 380-6.

- 46. Hirai F, Beppu T, Takatsu N et al. Long-term outcome of endoscopic balloon dilation for small bowel strictures in patients with Crohnʼs disease. Dig Endosc 2014; 26: 545-51.

- 47. 辻川 知之, 神田 暁博, 髙橋 憲一郎ほか.クローン病腸管狭窄に対する内視鏡的拡張療法.日本臨牀 2018; 76: 398-403.

- 48. 高橋 憲一郎, 馬場 重樹, 今枝 広丞ほか.クローン病狭窄病変に対する内視鏡的バルーン拡張術の有効性の検討.Gastroenterological Endoscopy 2017; 59: 2160.

- 49. Okazaki N, Inokuchi T, Hiraoka S et al. Findings of retrograde contrast study through double-balloon enteroscopy predict the risk of bowel resections in patients with Crohnʼs disease with small bowel stenosis. Inflamm Bowel Dis 2017; 23: 2097-103.

- 50. Nishida Y, Hosomi S, Yamagami H et al. Analysis of the Risk Factors of Surgery after Endoscopic Balloon Dilation for Small Intestinal Strictures in Crohnʼs Disease Using Double-balloon Endoscopy. Intern Med 2017; 56: 2245-52.

- 51. Lian L, Stocchi L, Remzi FH et al. Comparison of Endoscopic Dilation vs Surgery for Anastomotic Stricture in Patients With Crohnʼs Disease Following Ileocolonic Resection. Clin Gastroenterol Hepatol 2017; 15: 1226-31.

- 52. Lan N, Stocchi L, Ashburn JH et al. Outcomes of Endoscopic Balloon Dilation Vs Surgical Resection for Primary Ileocolic Strictures in Patients With Crohnʼs Disease. Clin Gastroenterol Hepatol 2018.

- 53. Despott EJ, Gupta A, Burling D et al. Effective dilation of small-bowel strictures by double-balloon enteroscopy in patients with symptomatic Crohnʼs disease(with video). Gastrointest Endosc 2009; 70: 1030-6.

- 54. Gill RS, Kaffes AJ. Small bowel stricture characterization and outcomes of dilatation by double-balloon enteroscopy:a single-centre experience. Therap Adv Gastroenterol 2014; 7: 108-14.

- 55. Baars JE, Theyventhiran R, Aepli P et al. Double-balloon enteroscopy-assisted dilatation avoids surgery for small bowel strictures:A systematic review. World J Gastroenterol 2017; 23: 8073-81.

- 56. Tsujikawa T, Bamba S, Inatomi O et al. Factors affecting pancreatic hyperamylasemia in patients undergoing peroral single-balloon enteroscopy. Dig Endosc 2015; 27: 674-8.

- 57. Bharadwaj S, Fleshner P, Shen B. Therapeutic Armamentarium for Stricturing Crohnʼs Disease:Medical Versus Endoscopic Versus Surgical Approaches. Inflamm Bowel Dis 2015; 21: 2194-213.

- 58. East JE, Brooker JC, Rutter MD et al. A pilot study of intrastricture steroid versus placebo injection after balloon dilatation of Crohnʼs strictures. Clin Gastroenterol Hepatol 2007; 5: 1065-9.

- 59. Di Nardo G, Oliva S, Passariello M et al. Intralesional steroid injection after endoscopic balloon dilation in pediatric Crohnʼs disease with stricture:a prospective, randomized, double-blind, controlled trial. Gastrointest Endosc 2010; 72: 1201-8.

- 60. Swaminath A, Lichtiger S. Dilation of colonic strictures by intralesional injection of infliximab in patients with Crohnʼs colitis. Inflamm Bowel Dis 2008; 14: 213-6.

- 61. Brooker JC, Beckett CG, Saunders BP et al. Long-acting steroid injection after endoscopic dilation of anastomotic Crohnʼs strictures may improve the outcome:a retrospective case series. Endoscopy 2003; 35: 333-7.

- 62. Ramboer C, Verhamme M, Dhondt E et al. Endoscopic treatment of stenosis in recurrent Crohnʼs disease with balloon dilation combined with local corticosteroid injection. Gastrointest Endosc 1995; 42: 252-5.

- 63. Raedler A, Peters I, Schreiber S. Treatment with azathioprine and budesonide prevents reoccurrence of ileocolonic stenoses after endoscopic dilatation in Crohnʼs disease. Gastroenterology 1997; 112:A1067.

- 64. Honzawa Y, Nakase H, Matsuura M et al. Prior use of immunomodulatory drugs improves the clinical outcome of endoscopic balloon dilation for intestinal stricture in patients with Crohnʼs disease. Dig Endosc 2013; 25: 535-43.

- 65. Thomas-Gibson S, Brooker JC, Hayward CM et al. Colonoscopic balloon dilation of Crohnʼs strictures:a review of long-term outcomes. Eur J Gastroenterol Hepatol 2003; 15: 485-8.

- 66. Sabate JM, Villarejo J, Bouhnik Y et al. Hydrostatic balloon dilatation of Crohnʼs strictures. Aliment Pharmacol Ther 2003; 18: 409-13.

- 67. Nanda K, Courtney W, Keegan D et al. Prolonged avoidance of repeat surgery with endoscopic balloon dilatation of anastomotic strictures in Crohnʼs disease. J Crohns Colitis 2013; 7: 474-80.

- 68. Ding NS, Yip WM, Choi CH et al. Endoscopic Dilatation of Crohnʼs Anastomotic Strictures is Effective in the Long Term, and Escalation of Medical Therapy Improves Outcomes in the Biologic Era. J Crohns Colitis 2016; 10: 1172-8.

- 69. Lan N, Shen B. Endoscopic Stricturotomy with Needle Knife in the Treatment of Strictures from Inflammatory Bowel Disease. Inflamm Bowel Dis 2017; 23: 502-13.

- 70. Shen B, Lian L, Kiran RP et al. Efficacy and safety of endoscopic treatment of ileal pouch strictures. Inflamm Bowel Dis 2011; 17: 2527-35.

- 71. Kerkhof M, Dewint P, Koch AD et al. Endoscopic needle-knife treatment of refractory ileo-ascending anastomotic stricture. Endoscopy 2013; 45(Suppl 2 UCTN):E57-8.

- 72. Loras C, Perez-Roldan F, Gornals JB et al. Endoscopic treatment with self-expanding metal stents for Crohnʼs disease strictures. Aliment Pharmacol Ther 2012; 36: 833-9.

- 73. Matsuhashi N, Nakajima A, Suzuki A et al. Long-term outcome of non-surgical strictureplasty using metallic stents for intestinal strictures in Crohnʼs disease. Gastrointest Endosc 2000; 51: 343-5.

- 74. Wada H, Mochizuki Y, Takazoe M et al. A case of perforation and fistula formation resulting from metallic stent for sigmoid colon stricture in Crohnʼs disease. Tech Coloproctol 2005; 9: 53-6.

- 75. Attar A, Maunoury V, Vahedi K et al. Safety and efficacy of extractible self-expandable metal stents in the treatment of Crohnʼs disease intestinal strictures:a prospective pilot study. Inflamm Bowel Dis 2012; 18: 1849-54.

- 76. Branche J, Attar A, Vernier-Massouille G et al. Extractible self-expandable metal stent in the treatment of Crohnʼs disease anastomotic strictures. Endoscopy 2012; 44(Suppl 2 UCTN):E325-6.

- 77. Levine RA, Wasvary H, Kadro O. Endoprosthetic management of refractory ileocolonic anastomotic strictures after resection for Crohnʼs disease:report of nine-year follow-up and review of the literature. Inflamm Bowel Dis 2012; 18: 506-12.

- 78. Rejchrt S, Kopacova M, Brozik J et al. Biodegradable stents for the treatment of benign stenoses of the small and large intestines. Endoscopy 2011; 43: 911-7.

- 79. Karstensen JG, Vilmann P, Hendel J. Successful endoscopic treatment of a 12-cm small-bowel Crohn stricture with a custom-made biodegradable stent. Endoscopy 2014; 46(Suppl 1 UCTN):E227-8.

- 80. Rodrigues C, Oliveira A, Santos L et al. Biodegradable stent for the treatment of a colonic stricture in Crohnʼs disease. World J Gastrointest Endosc 2013; 5: 265-9.

- 81. Loras C, Andujar X, Esteve M. The role of stents in the treatment of Crohnʼs disease strictures. Endoscopy International Open 2016; 4:E301-E8.

- 82. Latella G, Di Gregorio J, Flati V et al. Mechanisms of initiation and progression of intestinal fibrosis in IBD. Scand J Gastroenterol 2015; 50: 53-65.

- 83. Latella G, Rogler G, Bamias G et al. Results of the 4th scientific workshop of the ECCO(Ⅰ):pathophysiology of intestinal fibrosis in IBD. J Crohns Colitis 2014; 8: 1147-65.

- 84. Rieder F, Karrasch T, Ben-Horin S et al. Results of the 2nd scientific workshop of the ECCO(Ⅲ):basic mechanisms of intestinal healing. J Crohns Colitis 2012; 6: 373-85.

- 85. Rieder F. The gut microbiome in intestinal fibrosis:environmental protector or provocateur? Sci Transl Med 2013; 5:190ps10.

- 86. Diebold RJ, Eis MJ, Yin M et al. Early-onset multifocal inflammation in the transforming growth factor beta 1-null mouse is lymphocyte mediated. Proc Natl Acad Sci U S A 1995; 92: 12215-9.

- 87. Gorelik L, Flavell RA. Abrogation of TGFbeta signaling in T cells leads to spontaneous T cell differentiation and autoimmune disease. Immunity 2000; 12: 171-81.

- 88. Kulkarni AB, Ward JM, Yaswen L et al. Transforming growth factor-beta 1 null mice. An animal model for inflammatory disorders. Am J Pathol 1995; 146: 264-75.

- 89. Honzawa Y, Nakase H, Shiokawa M et al. Involvement of interleukin-17A-induced expression of heat shock protein 47 in intestinal fibrosis in Crohnʼs disease. Gut 2014; 63: 1902-12.

- 90. Noble PW, Albera C, Bradford WZ et al. Pirfenidone in patients with idiopathic pulmonary fibrosis(CAPACITY):two randomised trials. Lancet 2011; 377: 1760-9.

- 91. Corren J, Lemanske RF, Hanania NA et al. Lebrikizumab treatment in adults with asthma. N Engl J Med 2011; 365: 1088-98.

- 92. Daniels CE, Lasky JA, Limper AH et al. Imatinib treatment for idiopathic pulmonary fibrosis:Randomized placebo-controlled trial results. Am J Respir Crit Care Med 2010; 181: 604-10.

- 93. Kuhn A, Haust M, Ruland V et al. Effect of bosentan on skin fibrosis in patients with systemic sclerosis:a prospective, open-label, non-comparative trial. Rheumatology 2010; 49: 1336-45.

- 94. King TE Jr, Brown KK, Raghu G et al. BUILD-3:a randomized, controlled trial of bosentan in idiopathic pulmonary fibrosis. Am J Respir Crit Care Med 2011; 184: 92-9.

- 95. Couluris M, Kinder BW, Xu P et al. Treatment of idiopathic pulmonary fibrosis with losartan:a pilot project. Lung 2012; 190: 523-7.

- 96. el-Agroudy AE, Hassan NA, Foda MA et al. Effect of angiotensin Ⅱ receptor blocker on plasma levels of TGF-beta 1 and interstitial fibrosis in hypertensive kidney transplant patients. Am J Nephrol 2003; 23: 300-6.

- 97. De BK, Bandyopadhyay K, Das TK et al. Portal pressure response to losartan compared with propranolol in patients with cirrhosis. Am J Gastroenterol 2003; 98: 1371-6.

- 98. Diez J, Querejeta R, Lopez B et al. Losartan-dependent regression of myocardial fibrosis is associated with reduction of left ventricular chamber stiffness in hypertensive patients. Circulation 2002; 105: 2512-7.

- 99. Goffin L, Fagagnini S, Vicari A et al. Anti-MMP-9 Antibody:A Promising Therapeutic Strategy for Treatment of Inflammatory Bowel Disease Complications with Fibrosis. Inflamm Bowel Dis 2016; 22: 2041-57.

- 100. Monteleone G, Neurath MF, Ardizzone S et al. Mongersen, an oral SMAD7 antisense oligonucleotide, and Crohnʼs disease. N Engl J Med 2015; 372: 1104-13.

- 101. Izzo R, Bevivino G, De Simone V et al. Knockdown of Smad7 With a Specific Antisense Oligonucleotide Attenuates Colitis and Colitis-Driven Colonic Fibrosis in Mice. Inflamm Bowel Dis 2018.

- 102. Danese S, Bonovas S, Lopez A et al. Identification of Endpoints for Development of Anti-fibrosis Drugs for Treatment of Crohnʼs Disease. Gastroenterology 2018.