内視鏡機器や診断学の進歩により,咽喉頭表在癌が数多く発見されるようになってきた.そのため内視鏡治療可能な症例が増えてきており,咽喉頭領域における内視鏡診断と治療の重要性は高まってきている.今回,咽喉頭癌における内視鏡診断と治療の工夫について解説する.

これまで咽喉頭癌は進行癌で発見されることが多かったが,近年は表在癌で発見されることも多くなってきている.頭頸部領域は嚥下や発声などに関与するため,できるだけ機能温存が望まれるが,癌を早期に発見できれば,内視鏡治療も可能となり非常に有用である.そのためにも内視鏡検査は重要であるが,内視鏡観察が難しい領域であり,工夫が必要である.また,消化器内視鏡医にとってはなじみの薄い領域であるため,拾い上げ診断するための知識も必要である.さらに発見した表在癌に対する治療戦略が重要となるが,頭頸部外科(耳鼻咽喉科)と連携をとることが必須である.安全かつ適切な内視鏡治療を施行するためにさまざまな工夫もなされている.

以前,当院の野口ら 1)より頭頸部表在癌の診断と治療に関する総説を報告しているが,今回は内視鏡診断と治療に関しての‘工夫’を中心に解説する.

咽喉頭は観察しにくい領域であるため,特徴や注意すべきポイントを認識し,検査に望むことが大切である(Table 1).

診断の工夫.

発生頻度は,日本頭頸部癌学会による頭頸部悪性腫瘍全国登録2013年の報告においては,口腔癌29.5%・喉頭癌20.4%・下咽頭癌19.8%・中咽頭癌14.7%であった 2).口腔癌としては舌癌(Figure 1),喉頭癌としては声門癌(Figure 2),咽頭癌としては下咽頭梨状陥凹癌(Figure 3)が多い.そのため好発部位から考えると,内視鏡観察としては,口腔では舌(特に舌辺縁),喉頭では声門,咽頭では梨状陥凹を特に重点的に観察することが重要である.最近ではヒトパピローマウイルス(HPV)関連の中咽頭癌が増加してきており,好発とされる扁桃や舌根も注意する必要がある.

舌癌(左舌辺縁).

声門癌(左声帯).

梨状陥凹癌(下咽頭 右梨状陥凹).NBI非拡大と拡大像.

高危険群を認識し,ハイリスク者においては特に重点的に観察する事を心がけるべきである.高危険群とは,飲酒・喫煙多い,少量の飲酒後の顔面紅潮反応(フラッシング反応),頭頸部癌や食道癌の既往(重複癌),食道粘膜の多発ヨード不染帯などで,これらを認める方は咽喉頭癌のハイリスク者である 3).問診や過去の内視鏡検査を十分に確認することが必要である.

3.観察困難部位元々咽喉頭は内視鏡観察が難しい部位であるが,特に観察困難とされる部位を知っておくのも重要である.一般に経口内視鏡で観察しにくい部位としては,舌根部・中咽頭側壁(扁桃など)・下咽頭後壁と輪状後部の接する所などがある.また,口腔内や口蓋垂の裏側などは消化器内視鏡医としては通常観察しにくい部位であるので,必要に応じて視診や頭頸部外科にコンサルトすることも重要である.

咽喉頭において表在癌の検出率が白色光より優れているので,NBI(narrow band imaging)など画像強調内視鏡で観察することが望ましい 4).表在癌の拾い上げが重要であり,食道癌の診断学に準じて領域性のあるbrownish areaと異常血管の観察を重要視する.観察するタイミングは抜去時よりも挿入時において観察条件が良いことが多いので,挿入時に重点的に観察・診断する(食道入口部付近は抜去時に観察する).適宜NBIと白色光を切り替えて観察することも重要である.NBI観察の注意点としては,メラノーシスはNBIでは診断しにくいので,白色光でメラノーシスの有無を確認することが望ましい.軟口蓋に特に多いとされるが,メラノーシスを認めた場合は頭頸部癌・食道癌の発生率が高いのでより注意して観察する必要がある 5).

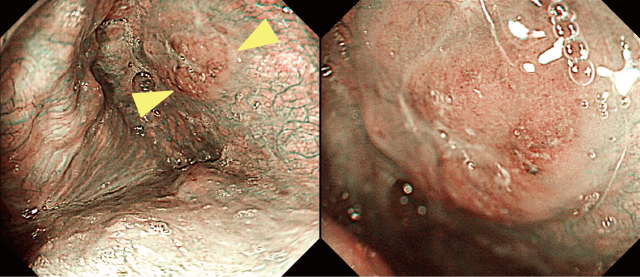

2.鑑別診断癌との鑑別診断で重要なものは,リンパ濾胞や乳頭腫などである.これらは比較的頻度の高い良性疾患で特徴を十分におさえておく必要がある.特に下咽頭癌は梨状陥凹に多いが,その部位にリンパ濾胞も多くみられ注意が必要である.リンパ濾胞はNBIにてbrownish areaにみえるが,周囲との境界は不明瞭で異型血管の増生がないことが特徴である(Figure 4).また,微小の表在癌をしばしば発見することもあるが,5mm以下のものは基本的に経過観察可能とされている.

リンパ濾胞(下咽頭 右梨状陥凹).NBI非拡大と拡大像.

ヨード散布については,食道癌では重要な診断ツールであるが,咽喉頭領域においては誤嚥のリスクがあり,基本的にヨード散布は不可である.また生検については,中下咽頭などは問題ないことが多いが,喉頭内は出血し誤嚥のリスクがあるため生検には注意が必要である.必要に応じて頭頸部外科にコンサルトすることが大切である.

内視鏡挿入時の患者の体位については,顔を前に突き出すようなsniffing position(においを嗅ぐ体位)が良いとされ,咽喉頭を観察しやすくなることが多い.前投薬に関しては,唾液を抑制した方が観察しやすくなるので,禁忌事項がなければブチルスコポラミンを使用する.咽頭麻酔も十分効いている方が良いので,適切に十分量の咽頭麻酔を施行する.

2.呼吸・発声の工夫効率良く適切に観察するためには,好発部位や観察困難部位があることを意識し,工夫することが重要である.観察の基本として呼吸・発声を工夫することが大切である.観察のしやすさは解剖学的要素など個人差があるので,深呼吸やアー・イーなどの発声を適宜使用して観察していくべきである(Figure 5).事前に咽喉頭を観察する旨を説明し,呼吸や発声の練習などをすると不安感が薄れ,観察しやすくなることもある.口腔から咽喉頭すべて観察するのが望ましいが,咽頭反射が強い場合などは難しい.鎮静剤を使用し,観察しやすくなる場合もあるが,呼吸や発声の調整ができないことも多い.

発声による観察の工夫.

薬剤の工夫として報告されているのは鎮痛剤のペチジンの使用である.Yamasakiら 6)は咽頭観察時の鎮静法に関してペチジン・ミダゾラム・無鎮静の3群のRCTを行い,ペチジン鎮静で有意に咽頭観察がしやすく,有害事象や患者の不快感も少なかったため,咽頭観察に優れた鎮静法であると報告している.

4.経鼻内視鏡一般的に経口内視鏡では咽頭反射がおきやすいので,経鼻内視鏡を使用し観察することも有用とされている.経鼻内視鏡はここ数年で画質が格段に向上し画像強調内視鏡も備えているため,経口内視鏡と比較し診断能において遜色ないとされている.さらに川田ら 7)は経口内視鏡で死角となる舌根部の観察に有用な中咽頭反転法や口を閉じてのValsalva法で食道入口部付近まで観察できることなどを報告している.

5.バルサマウスⓇ(経口的Valsalva法)経口内視鏡でも,バルサマウスⓇ(住友ベークライト株式会社)(Figure 6)を用いた経口的Valsalva法が有用なことがある(Figure 7).喉頭が十分に挙上し,下咽頭後壁と輪状後部がよく観察できるようになるので,適宜使用するべきである.以前の当院での検討ではバルサマウスⓇ使用にて約70%で良好な観察が得られている.

バルサマウスⓇ(経口的Valsalva法).

通常観察と経口的Valsalva法(バルサマウスⓇ使用)での観察.

咽頭表在癌に対する内視鏡治療は臓器・機能温存を目指した低侵襲治療として普及してきており,良好な長期成績も報告されている8).

1.治療手技治療手技としては,食道表在癌の内視鏡治療を応用し,内視鏡的粘膜切除術(EMR)や内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)が行われている.また,外科医の立場より内視鏡的咽喉頭手術(ELPS:endoscopic laryngopharyngeal surgery)が開発され,頭頸部表在癌の新たな治療として進歩してきている 9),10).ELPSは,内視鏡補助下で経口的に鉗子などを挿入し直達的に電気メスで上皮下層剥離を施行する手技である.治療法の選択としては,小病変はEMRも適応となりうるが,基本的にはESDかELPSとなることが多い.施設の状況により治療法は分かれると思われるが,消化器内視鏡医と頭頸部外科医でよく相談し治療を施行していくことが重要である.

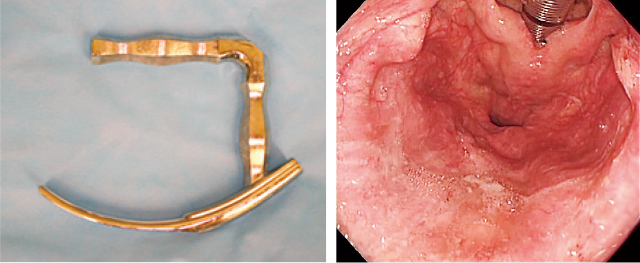

2.喉頭展開ESD・ELPSいずれにせよ治療の基本としては良好な視野確保が最も重要であり,彎曲型喉頭鏡(永島医科製)による喉頭展開が必須である 11).咽喉頭領域は通常観察では詳細に観察しにくいことも多いが,喉頭展開により広範で良好な視野が得られる(Figure 8).病変の全体像把握や新たに副病変を認めることもあり,そこから治療戦略を考えることが基本となる.

彎曲型喉頭鏡と喉頭展開時の画像.

内視鏡治療の適応は,基本的にはリンパ節転移のない症例である.深達度においては,明らかな筋層浸潤を呈すると考えられる病変は適応外である.通常観察時には病変の全体像がわかりにくい場合も多いので,彎曲型喉頭鏡による喉頭展開で詳細に観察し,全身状態等も考慮し,頭頸部外科と協議して治療方針を決めることが重要である.

当院でのESDを中心とした内視鏡治療について解説する(Table 2).手術室にて全身麻酔管理とし,頭頸部外科医と合同で治療を行う.体位は仰臥位で,頭頸部外科医により彎曲型喉頭鏡にて喉頭展開を行う.喉頭展開の時に重要なのは,彎曲型喉頭鏡の不適切な位置での固定や術中に先端が深く入ることにより起こる声帯損傷である.術中は定期的に内視鏡で喉頭鏡先端を確認する必要がある.また唾液や洗浄液の吸引のため経鼻管にて持続吸引を行い,垂れ流れたヨードによる皮膚炎予防としてテープにて顔面の皮膚を保護している.上部消化管内視鏡にて白色光・NBI・ヨード散布にて詳細に観察,病変範囲を同定しマーキングを行う.ヨード散布では術後に咽頭炎が強く出る場合があるため,十分量のチオ硫酸ナトリウム液を撒くことは必須である.局注液は喉頭浮腫などの懸念があるため粘調度の高いものは使用せず,生理食塩水を用いている.上皮下へ局注を施行後,周囲切開・剥離をESDデバイスで行う.主なデバイスはDualknife JⓇ(オリンパス社製)であるが,先端長の短い大腸用(KD-655Q)を近年は使用している.

治療の工夫.

基本手技は消化管ESDと同様であるが,治療の工夫として最も重要なのがカウンタートラクション(牽引)である.消化管とは異なり,複雑な解剖学的構造を有する咽喉頭領域においては,喉頭展開で得られた作業空間でいかに効率よくカウンタートラクションをかけて切除していくかが重要である.解剖を熟知した頭頸部外科医とともに協力しながら,安全な切除を心掛けなければならない.カウンタートラクションの種類としては,鉗子(ELPS鉗子やドベーキー型鉗子など)や糸付きクリップによる牽引法やダブルスコープ法などがある.ダブルスコープ法は経鼻にて耳鼻科用スコープを挿入して把持鉗子により病変を把持する方法である.これによりカウンタートラクションを効かせ,経口にて挿入した上部消化管内視鏡によりESDと同様に切除が可能となる.Yoshioら 12)は牽引を使わない従来型ESDに比べダブルスコープESDが切除方法として有効であると報告している.当院も以前はダブルスコープ法を中心に内視鏡治療していたが,手技がやや煩雑であることや使用できる鉗子は小さく把持力が弱いことや一定の力で把持することが難しいため検体が挫滅しやすいことなど問題点があると考えていた.

3.カウンタートラクションの工夫当院ではこれまで牽引用の鉗子を試行錯誤し,把持力が強く的確な把持力を維持できるドベーキー型鉗子(Dr. Cape 胸部外科手術用鉗子Ⓡ)を近年使用し,切除時間の短縮や切除率の向上を図っている(Figure 9).以前の当院での検討ではドベーキー型鉗子使用にてダブルスコープ法と比較し,一括切除率などは同等であったが,有意に時間短縮を認めている 13).欠点としては鉗子径がやや太く梨状陥凹深部などでは内視鏡と干渉することもあるため,新たに鉗子の試作なども行っている.また部位や病変により糸付きクリップも使用しているが,簡便であり内視鏡との干渉もないため有用性は高いと思われる.しかし咽喉頭領域は立体的であり牽引する方向が一方向ではないため,複数の糸付きクリップを使用することもあり,操作がやや複雑になる事もあるため注意が必要である.鉗子であれば何度でも持ち替えることが可能であり,好きな方向へ自由に牽引できるため,内視鏡との干渉に注意すれば適切に内視鏡治療が可能と考えている.

ドベーキー型鉗子とカウンタートラクション時の画像.

その他の工夫としては,先端アタッチメントとしてSBソフトフードⓇ(住友ベークライト株式会社)を近年使用している.一般の先端アタッチメントはやや硬いものが多く,部位によってはフードが引っ掛かって病変に近づきにくいことがしばしばあった.SBソフトフードⓇは柔らかいため梨状陥凹など立体的な部位でも反発する事なくフードがへこみ,病変に寄りやすく処置がしやすいため有用である.

当院では頭頸部外科にて入院管理を行っている.特に術後の管理は重要で,消化器内視鏡医のみでの管理は避けなければならない.重要な点は,切除後の喉頭浮腫の有無である.抜管後の喉頭浮腫は気道閉塞となり,対応が遅れれば重篤な後遺症や致命傷となりうる.予防策の一つとして,われわれは切除が喉頭に及ぶ場合には予防的にステロイドの静注を行っている.

2.嚥下障害・狭窄の対応術後の合併症で特に注意すべきものは嚥下障害・狭窄である.咽頭における嚥下障害は狭窄のみではなく複数の要因が関係しており,神経の温存や安易な広範切除は慎み,切除後も考えた治療戦略が重要である.広範な病変や複数病変などの際は頭頸部外科医とよく相談し,二期的な切除や放射線治療なども含め十分検討するべきである.狭窄の対策としては食道に準じて行っているが,特に食道入口部にかかる病変では半周以上切除の際は対策が必須である.ステロイド局注や被覆材など工夫して使用しており,比較的良好な結果を得ている.被覆材に関しては,誤嚥や窒息のリスクも報告されており,慎重な対応が必要である.

当院における内視鏡診断と治療に関しての工夫を中心に解説したが,今後咽喉頭領域における内視鏡診断と治療の重要性はさらに高まっていくと思われる.咽喉頭癌の特徴を理解し,内視鏡観察を工夫し,適切に診断することが重要である.内視鏡治療は基本を大切にし,頭頸部外科と連携して安全に適切に施行することが重要である.

この領域での今後の展望であるが,低侵襲な治療がますます発展すると思われる.当院では頸部リンパ節転移のある表在癌症例に対して,頸部リンパ節郭清と同時に内視鏡治療を施行し比較的良好な結果を得ている 14).また喉頭温存・下咽頭癌部分切除術の際に内視鏡にてマーキング・周囲切開を施行し,外科的な局所切除の補助も行っている.また咽喉頭癌は食道癌との合併が多く,同時に発見されることもしばしばある.どちらも表在癌で同時に内視鏡治療することにメリットがある場合は,全身麻酔下で咽喉頭癌と食道癌両方に対して内視鏡治療を施行している.特に広範な食道病変や頸部食道癌の合併例では,適応があれば積極的に同時内視鏡治療を施行しているが,一回の全身麻酔でいずれの治療も完了するため患者側の負担は軽くなり,非常に有用であると思われる.

今後もさまざまな工夫がなされ,ますます発展していくことが期待される.

本論文内容に関連する著者の利益相反:なし