要旨

症例は82歳男性.膀胱小細胞癌に対して化学放射線療法を施行された.8カ月後,黄疸と食思不振を主訴に受診した.血液生化学検査で閉塞性パターンの黄疸と肝胆道系酵素の上昇があり,画像検査では膵頭部に腫瘍を認めた.超音波内視鏡下穿刺術(EUS-guided fine needle aspiration:EUS-FNA)を施行し,組織学的に膀胱小細胞癌の膵転移と診断した.化学療法を施行したが効果なく,治療後2カ月で永眠された.転移性膵腫瘍は稀な疾患であり,原発巣としては腎癌が最も多い.今回,膀胱小細胞癌の膵転移という稀な症例を経験したので報告する.

Ⅰ 緒 言

転移性膵腫瘍は膵悪性腫瘍の2%未満と言われている

1),2).転移性膵腫瘍の原発巣としては腎癌が多く,膀胱癌からの膵転移は非常に稀である

3),4).一方,原発性の膀胱小細胞癌もまた稀な疾患であり,膀胱腫瘍の1%未満と言われている.膀胱小細胞癌は進行が早く通常の膀胱癌と比較して予後不良とされており.診断された時点で,転移を来している症例がほとんどである.今回,膀胱小細胞癌膵転移の1例を経験したので報告する.

Ⅱ 症 例

症例:82歳,男性.

主訴:黄疸,食思不振.

既往歴:76歳;前立腺癌に対して前立腺全摘出術,82歳;心房細動.

家族歴:特記事項なし.

嗜好歴:喫煙歴なし,飲酒歴なし.

現病歴:血尿を主訴に当院の泌尿器科を受診した.膀胱鏡で膀胱左壁に腫瘤性病変を認め,尿細胞診でclass Ⅴの診断となった.確定診断目的に経尿道的膀胱腫瘍切除術(Transurethral resection of bladder tumor:TUR-Bt)を施行し,切除検体より小細胞癌の診断となった.MRI検査では,尿管や周囲脂肪織にも腫瘍の浸潤を認め,T3b N0 M0 stageⅢと診断した.根治切除は困難であり,一次治療としてCarboplatin+Etoposide併用療法,二次治療として化学放射線療法(Adriamycin動注+60Gy)を行った.その後Tegafur/Uracilの内服で外来経過観察となっていた.膀胱小細胞癌の診断から8カ月後に黄疸と食欲不振を主訴に当院泌尿器科を受診した.血液検査でビリルビンと肝胆道系酵素の上昇を認めたため当科を紹介され受診した.

入院時現症:身長159cm,体重60kg,体温36.6度,血圧104/60mmHg,脈拍60回/分,眼瞼結膜;貧血なし,眼球結膜;黄染あり,胸腹部;異常所見なし,下腿浮腫なし,皮膚黄染あり.

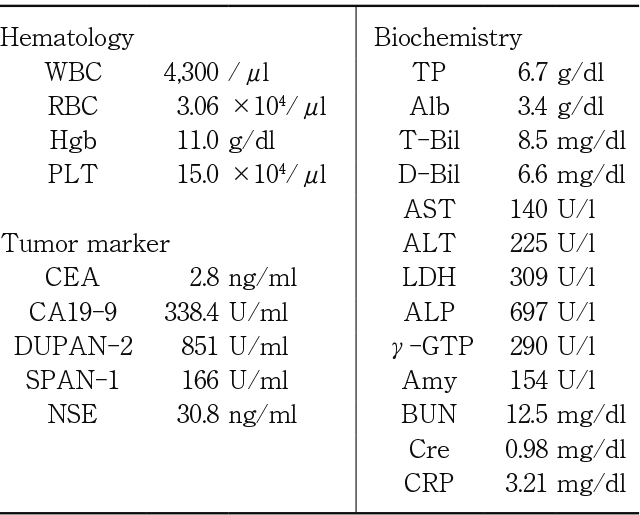

臨床検査成績(Table 1):ビリルビン,肝胆道系酵素の上昇を認めた.腫瘍マーカーはCA19-9,DUPAN-2,SPAN-1,NSEの上昇を認めた.

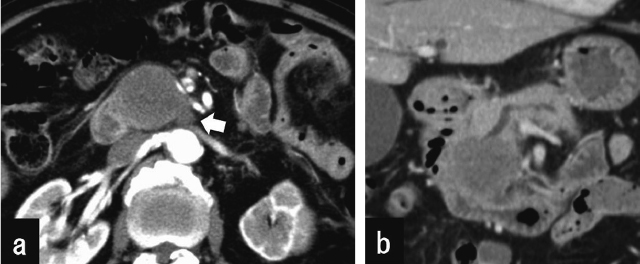

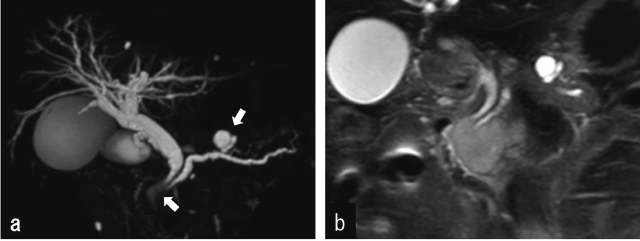

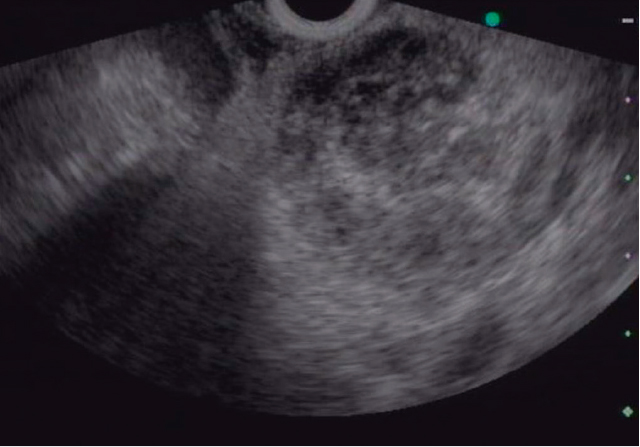

画像検査所見:腹部超音波検査では,膵頭部に単発で35mm大の充実性腫瘤を認めた.内部は高・低エコーが混在し,腫瘤より尾側の主膵管は4mmと拡張していた.造影CTでは膵頭部に37mmの乏血性腫瘤を認め,主膵管は圧排性に3cm程度狭窄し尾側膵管の拡張がみられ,尾側膵の萎縮は認めなかった.膵背側にはリンパ節転移を1カ所伴っていた(Figure 1).また肝内胆管から総胆管の拡張を認めた.膀胱の左壁側に腫瘤を認め,膀胱小細胞癌の再発が疑われた.MRIでT2強調,拡散強調画像で高信号を示し,MRCPでは腫瘍により膵内胆管は圧排性に狭窄を呈していた(Figure 2).超音波内視鏡(EUS:endoscopic ultrasonography)では膵頭部に単発の境界明瞭な腫瘤で,内部エコーは高エコーと低エコーが混在していた(Figure 3).

膀胱癌診断時画像検査所見:膀胱左側壁に境界明瞭な30mm大の隆起性病変を認め,T2強調像で高信号,拡散強調画像で高信号を呈していた.リンパ節腫大や骨転移は認めなかった.

臨床経過:画像上は神経内分泌腫瘍,転移性膵腫瘍や特殊型膵癌の鑑別が困難であったため,組織診断の目的に超音波内視鏡下穿刺術(EUS-guided fine needle aspiration:EUS-FNA)を施行した.十二指腸球部より25GのExpect Endoscopic Ultrasound Aspiration NeedleⓇを用いて20mlの吸引圧で3回穿刺した.病理組織所見はHematoxylin-Eosin(HE)染色ではクロマチンの増加したN/C比の高い異型細胞の増殖を認め,核分裂像を多数に認めた.免疫染色ではsynaptophysinとCD56が陽性で,chromogranin Aは陰性であった(Figure 4).またCK7,CK20はいずれも陰性で,Ki-67 indexは70%であった.組織学的に膀胱腫瘍切除検体と同様のパターンを呈したことから膀胱小細胞癌膵転移の診断となった.減黄目的に胆道ステント留置術を施行し,黄疸と肝胆道系酵素の改善を認めたため,一旦退院となった.膀胱癌診断時の画像所見を振り返ってみても,膵管の拡張や膵頭部に腫瘤性病変は指摘できず,造影MRIとPET-CTで半年毎に経過観察されていたが,腫瘤性病変は指摘できなかった.その後は泌尿器科でgemcitabineによる化学療法を行ったが,効果に乏しく,膀胱小細胞癌の再発とDICにて2カ月後に永眠された.

Ⅲ 考 察

膀胱小細胞癌の膵転移の報告はなく,医学中央雑誌で「膀胱小細胞癌」「転移性膵腫瘍」「膵転移」のキーワードで検索したが,会議録を含めて存在しなかった.またPubmedでも “Small cell carcinoma of the urinary bladder” “metastatic pancreatic tumor” のキーワードで検索したがやはり報告は認められず,本症例は初の報告になる.転移性膵腫瘍は膵腫瘍の2%未満とされており,稀な疾患である.原発巣は腎癌が最も多く,次いで肺癌,乳癌,大腸癌,悪性黒色腫の順番で多いとされている

5).筆者らは,子宮頸癌(adenoneuroendocrine carcinoma)の膵転移を報告している

6).膀胱腫瘍の膵転移に関しては,Nakamuraらの103例の転移性膵腫瘍の剖検例で,約3%で認められたと報告している

4).組織型の内訳は移行上皮癌,神経内分泌腫瘍,未分化癌がそれぞれ1例ずつとなっているが,この神経内分泌腫瘍が小細胞癌であったかどうかについては記載されていない.

膀胱小細胞癌は1981年にCramerらが初めて報告し

7),膀胱悪性腫瘍の1%未満とされている

8).小細胞癌は肺原発が多く,膀胱原発は非常に稀である.膀胱小細胞癌は進行が非常に早く,発見されたときには転移を来していることが多い.転移する部位としては,肺,肝臓,骨が多いとされている

9).予後は極めて不良で,生存期間中央値は約11カ月

10),5年生存率は10%程度と言われている

11).

転移性膵腫瘍の転移経路に関しては,①リンパ行性転移,②血行性転移,③近接臓器からの連続的波及,④癌性腹膜炎が挙げられ,最も多いものはリンパ行性転移と言われている

12).本症例の転移経路は,診断時に膵周囲のリンパ節転移を1カ所認めたものの,膀胱周囲のリンパ節腫大はなく,その後の経過で骨転移も出現したことから血行性転移が推測された.肺小細胞癌の場合はリンパ行性,血行性転移を来し急速に進行することから,膀胱小細胞癌も類似した経過を来したと考えられた.症状としては無症状で発見されることが多く(43%),腹痛や本症例のように黄疸で発見される症例もある

13).特徴的な症状がないため,原発腫瘍の経過観察時に偶然発見されることが多い.

転移性膵腫瘍の画像所見は原発腫瘍に類似するため,特定の画像所見を呈するわけではない.腎癌,乳癌では多血性であるのに対して,肺癌や大腸癌では乏血性であることが多いとされている

7).そのため,画像診断だけで膵腫瘍が原発性なのか転移性なのかを鑑別するのは困難である.更に本症例のように,原発巣が稀な疾患の場合は,報告が少ないため画像の特徴が不明なことが多い.そこで,診断および治療方針を決定するうえで組織診断が重要な意味を持つ.近年,膵腫瘍に対してEUS-FNAが普及し,病理診断に有用な方法となっている.膵管癌におけるEUS-FNAにおける組織診断の感度,特異度はメタアナリシスでそれぞれ89~92%,96~96.5%と非常に良好な成績が報告されている

14)~16).本症例のように確定診断を行ううえでは,EUS-FNAによる病理診断が非常に重要と考えられた.ただ,偶発症の頻度に関してもメタアナリシスでは0~10.5%と幅が広いものの,腹膜播種の頻度は2.2%

17)と低頻度ではあるが発生すると報告されている.本邦でもneedle tract seedingの報告もあり,個々の症例に合わせたEUS-FNAの適応の判断が必要となる.

膀胱原発小細胞癌は腎盂・尿管・膀胱癌取扱い規約

18)では,神経内分泌腫瘍の1型として分類されており,核などの形態学的所見と免疫組織学的所見にて診断し,Ki-67 indexや核分裂像を加味した分類はされていない.一方,神経内分泌腫瘍の病理診断は肺

19),消化管

20),膵臓

21)でWHO分類が異なっており,消化管,膵臓神経内分泌腫瘍はKi-67や核分裂像といった増殖能でグレード分類され,低分化・高分化に分けられる.腫瘍マーカーでは肺小細胞癌と同様に,NSEの上昇を示す場合が多い.本症例も膵腫瘍発見時にNSEの上昇を認めた.しかし,CA19-9,DUPAN-2,SPAN-1も上昇していたため,腫瘍マーカーも含めて原発性膵癌,原発性膵神経内分泌腫瘍と転移性膵腫瘍が鑑別に挙げられた.画像検査では,造影CTでは乏血性腫瘍で膵癌に矛盾しない所見であったが,造影MRIでは通常の膵癌と比較してT2強調像で高信号であり,比較的均一であることから転移性腫瘍も鑑別に挙げられた.血液検査所見と画像診断からは確定診断は困難であるため,組織診断が必要となった.膀胱小細胞癌では免疫染色のchromogranin Aが30%,synaptophysinが約70%で陽性となる報告がある

22).本症例では膵腫瘍の免疫染色ではsynaptophysinのみが陽性で,chromogranin A,CK7,CK20は陰性であった.Ki-67 indexは70%で核分裂像も高倍率10視野あたり20個以上認め,WHO 2017分類の神経内分泌腫瘍のsmall cell typeに分類される.CK 7,CK20がともに陰性であることから膵原発の腫瘍の可能性は低く,以前手術された原発の膀胱癌の免疫組織学的検査もsynaptophysinのみが陽性でchromogranin A,CK7,CK20は陰性であり,Ki-67 indexも同じ70%と,膵腫瘍と同様の免疫染色のパターンを呈しており,臨床経過と総合的に判断して膀胱小細胞癌の膵転移との診断に至った.

転移性膵腫瘍の治療に関しては,原発巣のコントロールが良好であれば手術も考慮されるが,多くの症例では全身転移の1病変として発見されるため,切除適応となることは少ない.膀胱小細胞癌の治療方針は,肺原発小細胞癌と同様に化学療法や放射線治療の感受性があると考えられており,肺原発小細胞癌と同様の化学療法のレジメンで治療がされる.本症例は原発巣に対する化学療法や化学放射線療法でも奏効が得られないことから,治療の選択肢がなく,通常の膀胱癌での治療法であるgemcitabine+cisplatinによるレジメンを選択したが,腎機能低下がありgemcitabine単剤による化学療法を行った.しかし治療反応性も乏しい経過をたどった.

Ⅳ 結 語

今回,われわれは膀胱小細胞癌の膵転移という非常に稀な疾患を経験したので報告した.膵腫瘍において,画像診断による原発性,転移性の判別は困難な症例があり,EUS-FNAによる組織診断が重要であると考えられた.

文 献

- 1. Roland CF, van Heerden JA. Nonpancreatic primary tumors with metastasis to the pancreas. Surg Gynecol Obstet 1989; 168:345-7.

- 2. Sweeney AD, Wu MF, Hilsenbeck SG et al. Value of pancreatic resection for cancer metastatic to the pancreas. J Surg Res 2009; 156:189-98.

- 3. Adsay NV, Andea A, Besturk O et al. Secondary tumors of the pancreas:an analysis of a surgical and autopsy database and review of the literature. Virchows Arch 2004; 444:527-35.

- 4. Nakamura E, Shimizu M, Itoh T et al. Secondary tumors of the pancreas:clinicopathological study of 103 autopsy cases of Japanese patients. Pathol Int 2001; 51:686-90.

- 5. Minni F, Casadei R, Perenze B et al. Pancreatic metastases:observations of three cases and review of the literature. Pancreatology 2004; 4:509-20.

- 6. Nishimura C, Naoe H, Hashigo S et al. Pancreatic metastasis from mixed adenoneuroendocrine carcinoma of the uterine cervix:a case report. Case Rep Oncol 2013; 6:256-62.

- 7. Cramer SF, Aikawa M, Cebelin M. Neurosecretory granules in small cell invasive carcinoma of the urinary bladder. Cancer 1981; 47:724-30.

- 8. Blomjous CE, Vos W, De Voogt HJ et al. Small cell carcinoma of the urinary bladder. A clinicopathologic, morphometric, immunohistochemical, and ultrastructural study of 18 cases. Cancer 1989; 64:1347-57.

- 9. Hou CP, Lin YH, Chen CL et al. Clinical outcome of primary small cell carcinoma of the urinary bladder. Onco Targets and Ther 2013; 6:1179-85.

- 10. Koay EJ, The BS, Paulino AC et al. A Surveillance, Epidemiology, and End Results analysis of small cell carcinoma of the bladder:epidemiology, prognostic variables, and treatment trend. Cancer 2011; 117:5325-33.

- 11. Siefker-Radtke AO, Dinney CP, Abrahams NA et al. Evidence supporting preoperative chemotherapy for small cell carcinoma of the bladder:a retrospective review of the M.D. Anderson cancer experience. J Urol 2004; 177:481-4.

- 12. 肱岡 範, 澤木 明, 水野 信匡ほか.膵の転移性膵腫瘍.肝胆膵画像 2010;12:625-34.

- 13. Reddy S, Wolfgang CL. The role of surgery in the management of isolated metastases to the pancreas. Lancet Oncol 2009; 10:287-93.

- 14. Chen J, Yang R, Lu Y et al. Diagnostic accuracy of endoscopic ultrasound-guided fine-needle aspiration for solid pancreatic lesions:a systematic review. J Cancer Res Clin Oncol 2012; 138:1433-41.

- 15. Chen G, Liu S, Zhao Y et al. Diagnostic accuracy of endoscopic ultrasound-guided fine-needle aspiration for pancreatic cancer:a meta-analysis. Pancreatology 2013; 13:298-304.

- 16. Benafea O, Mghanga FP, Zhao J et al. Endoscopic ultrasonography with fine-needle aspiration for histological diagnosis of solid pancreatic masses:a meta-analysis of diagnostic accuracy studies. BMC Gastroenterol 2016; 16:108.

- 17. Micames C, Jowell PS, White R et al. Lower frequency of peritoneal carcinomatosis in patients with pancreatic cancer diagnosed by EUS-guided FNA vs percutaneous FNA. Gastrointest Endosc 2003; 58:690-5.

- 18. 日本泌尿器科学会・日本病理学会・日本医学放射線学会・編:腎孟・尿管・膀胱癌取扱い規約.第1版.金原出版,東京,2011.

- 19. Travis WD, Brambilla E, Burke AP et al. WHO Classification of Tumours of the Lung, Pleura, Thymus and Heart. 4th ed. IARC, Lyon, 2015.

- 20. Bosman FT, Carneiro F, Hruban RH et al. WHO Classification of Tumours of the Digestive System. 4th ed. IARC, Lyon, 2010.

- 21. Lloyd RV, Osamura RY, Klöppel G et al. WHO Classification of Tumours of Endocrine Organs. 4th ed. IARC, Lyon, 2017.

- 22. Abrahams NA, Moran C, Reyes AO et al. Small cell carcinoma of the bladder:a contemporary clinicopathological study of 51 cases. Histopathology 2005; 46:57-63.