2022 年 64 巻 1 号 p. 7-18

2022 年 64 巻 1 号 p. 7-18

本邦における大学教育や医学教育の改革の重要性が注目されている.米国や英国といった諸外国での高等教育改革の細部を見ると,良い医師を育てよう,良い研究者を育てようという理念を見て取ることができる.こうした理念は教育の研究を推進させ,新しい用語や概念を生み出した.本邦では,第三者による各大学の教育の質評価が進んでいるが,これを表面的に乗り切るために用語や概念を形だけ新しくするものがいるとすれば大変残念である.これでは真の成長にはつながらない.そこで,本稿では,そういった改革に伴い欧米で発展した教育に関するいくつかの重要な用語の背景を整理し,今後,消化器内視鏡教育のデザインをされる諸先生方にその重要性を広く紹介することを目的とした.

本邦における医学教育改革の議論は大きなトピックスである.その背景として,グローバリズム,少子高齢化,新興国の台頭による競争の激化がある.

グローバリズムは国境を越えた大学教育の機会提供を促し,その結果,優秀な人材獲得の国際競争が起きている.一方で,名ばかりの医学教育を国外で受けて,米国では医師国家試験の受験資格を獲得し,医師となったのちに問題となるケースが増えてきた.ヨーロッパでも同様の問題があり,これに対応するため高等教育の質保証を目的に1999年ボローニャ宣言にて,国境を越えた高等教育(修士号,博士号)の質保証と制度の共通化が謳われた.本邦でもこうした高等教育の質の国際標準化の流れを受けて,学生の参画による内部質保証制度を有していることや,第三者評価を受審し世界基準にあることの認証取得が求められるようになった.現在,こうした質保証された教育での学修経験を評価することで,優秀な人材の世界的な流動化・獲得競争が進んでいる.一方で,この獲得競争に敗れることで海外に人材を供給する側となる可能性も懸念される.さらに国際競争力の低下は,知的財産権の海外への流出につながる.ご存じのように医薬品の高騰は,皆保険制度を通して投入される血税を砂に撒く水のように吸収し,国民の資産を知的財産権の保有元である海外企業へ流出せしめている.これにより,国内における研究費の確保や制度開発のための投資などが困難となることは自明である.この負のスパイラルの影響は,コロナワクチン開発の遅れなどにも見て取ることができる 1).

こうしたグローバリズムの進展の中で,本邦の少子高齢化は事態の深刻化に拍車をかけている.18歳人口は1992年の205万人をピークに2040年には88万人まで減少すると推測され,日本の医療の質を維持するための臨床・教育・研究,各分野において人的資源の選択と集中について議論が重ねられている.例えば,少子化による地域構造の変化は,地域にて総合的な診療のできる医師養成の必要性をより増している.一方で,医師の需給はその必要により議論されるようになり,単純な都市からの距離をもって医師が“不足している” とはいえなくなった.コロナ禍でも示されたように都市の地域性(都市もまたへき地と同じく一地域であること)が広く認知されたように,“地域”に求められる医師像は多様化し,地域からのNeedsに対応するためには高度にデザインされた医師養成プログラムが必要となった.

さらに,少子化は大学運営に大きく影響する.授業料収入や入学試験料を主な収入源としている大学は,少子化により今後立ち行かなくなるだろう.今後,附属病院収入の大学運営費に占める割合がより高くなると考えられるが,そうなると基礎系教員の確保に影響が出る可能性がある.一方,運営費交付金などの公的資金は競争的に配分される方針が示されているが,研究にエフォートを割く医師が減少した大学組織では,こうした外部資金の獲得は容易ではなくなるだろう.心配なことに日本の基礎・臨床研究を含んだ自然科学の論文数は大きく減少し,2020年現在,中国が米国を抜いて世界1位であるが日本の順位は4位,注目度の高い論文数では9位と10年前よりはるかに順位を落としている 2).

つまり,基礎研究,臨床,都会,へき地,ありとあらゆる領域で医師不足が顕在化し,少ない人的資源を各分野で取り合い,それでいて今まで以上に教育にリソースを集約する必要が高まっているが,当然,これは容易ではない.

さらに,新興国の台頭による競争の激化から,世界における日本の地位の低下が推測されている.2020年におけるアジアのGDPは世界の約25%であったが,2030年には世界の約40%になると推測されている.その中で,2020年は日本のGDPはほぼ中国と同程度の2位であったが,2030年には中国の約1/4となる試算が示されている.こうした国際的地位の低下は減少しつつある人的・経済的リソースのさらなる海外流出を招く危険性がある 3).

このような本邦を取り巻く厳しい現状の中で,大学病院や基幹病院は,より組織として効率的に臨床・教育・研究に取り組むことが求められ,効率的に成長できない組織は生き残ることができず,将来において統合・整理される可能性が高い.しかしながら,成長なき統合はより貧しい組織を作るのみであることも忘れてはいけない.

このような厳しい状況で,本邦における大学教育や医学教育の改革はやむを得ないところまで来ているように思う.米国や英国同様,日本における医学教育改革は,上述のような背景から行政からの影響が大きい.一方で,これら諸外国での高等教育改革の細部を見ると,行政主導とはいえ良い医師を育てよう,良い研究者を育てようという理念を見て取ることができる.こうした理念は教育の研究を推進させ,新しい用語や概念を生み出した.本邦では,第三者による各大学の教育の質評価が進んでいるが,これを表面的に乗り切るために用語や概念を形だけ新しくするものがいるとすれば大変残念である.これでは真の成長にはつながらない.

そこで,本稿では,医学教育に関するいくつかの重要な用語の背景を整理し,今後,消化器内視鏡教育のデザインをされる諸先生方にその重要性を広く紹介することを目的とした.医学教育の分野においては,素晴らしい情熱を持った先輩や仲間たちが国内で活躍されており,私がこのようなことを述べるのは大変僭越に思うが,少しでも良い医師を世に送り出すためと思い執筆した.

なお,ここでは卒前教育では実習あるいは学習,卒後教育では研修あるいは学修と表記した.これに関しては色々な立場があり,ご興味のある方はぜひ検索されたい.また,扱う内容が幅広いので,章ごとに独立するように記述し,バラバラに読んでいただいても差し支えないようにした.あまり難しくならないよう工夫をしたが,若い先生にも理解できるようにと可能な限り単純にしたため,逆にわかりにくくなった部分もあるかもしれない.もし不明な点があるとすれば私の未熟によるもので,お許しいただきたい.これを機にぜひ原著を辿っていただく方が増えれば,望外の喜びである.

医学における専門職教育の始まりは,欧米では産業革命の完成(19世紀末ごろ)~第一次世界大戦(1914年)ごろに遡る.以降,科学技術の進歩と職業の細分化により職を全うするためには,より高度な専門職トレーニングが必要となった.1900年代初頭,デューイは,師匠の背中越しに技術を盗む古典的な徒弟制度では膨大な専門的知識を身に着けることはできず,よりシステマテックな教育手法が必要であると主張した 4).このデューイの主張にフレックスナーが影響を受け,1910年,フレックスナーレポートが出版された 5).これにて,北米の医科大学の教育の質がレビューされ,1910年に155校あった医学校は1920年には85校に減った.フレックスナーは,

①専門職および専門家の社会的需要と教育の選抜機能の承認

②将来の職業と教育の関連の必要性

③専門職教育における科学的方法に対する確信

④社会の機能分化と学問の専門分化による進歩への確信

⑤ユニバーシティー教育に属する専門職とそうでない職業の区別

以上①~⑤の観点から医学教育の在り様について記述した.このレポートは米国医学史上最も大きいものの一つとされているが,一方で,職業のヒエラルキーや人種差別的とされる内容を含み批判される部分もある.

こうしたフレックスナーの改革を経て,1959年,ウッズホールにおよそ35人の科学者,学者,教育者が米国科学アカデミーにより招聘され米国科学教育の改善が討議された.米国科学アカデミーの紀要は“PNAS”であるといえばご存じの方も多いかもしれない.この討議はウッズホール会議として知られ高等教育(大学教育)に大きく影響した.昨今の日本の医学教育改革における用語や概念(例えば学習のらせんモデル,レディネス,動機付け,アクティブラーニング,発見学習など)の多くはこの会議で整理され,J.S.ブルーナーにより「教育の過程」(岩波書店)として出版された 6).訳者の解説によれば,1960年ごろ,スプートニクショックに代表される科学競争の敗北感が全米を覆い,アメリカ教育の知的生産性が著しく非効率であることが公然と指摘されるようになったことがこの会議の背景にある.今もこうした教育を改革し続けようという姿勢は米国の科学教育界に色濃く見て取ることができる.例えば,21世紀に活躍できる人材に必要なスキル教育(21世紀型スキル)に関して 7),Cisco,Intel,Microsoftやユネスコ,OECDなど,世界的な企業や国際的な機関が手を取り,これを指導するために必要な教育の議論が行われている.

医学教育における学習(学修)領域は,“知識”,“技能”,“態度”に3分割される.こうした学習領域における学習者の発達は,一つ一つ段階を追って発達し成長していく発展段階説に則っている.

この学習者の段階的発達に関して2つの学習理論の対立・議論の中で理解が進んだ.まず有名なものとして生得説があり 6),「人の能力や特徴は産まれながらのものであり,遺伝を始めとする生得的要因が個体の発達に強く影響を与える」とする.この生得説 8),9)は「すべての学習者はそのゴールにたどり着くことができる資質を生来持つ.」と読み替えられ,Outcome Based Education(後述)などに影響を与えた.特にチョムスキーの言語生得説が有名である.この学説を敢えて応用すれば,「研修医が「良い内視鏡医」になれるかは生来の資質に依存し,その資質は全員が有する」ということになる.一方,スキナーはチョムスキーの学説に反駁し,習慣形成説(後天説)「子供は,大人の言語を模倣し,正しければ強化,誤っていれば罰を受け,選択的な強化を受けるために正しい言語を学習して獲得する」を主張した.後天説では教育環境がその後の学習成果を決定することとなる.後天説としては,動機付けに関する研究(オペラント条件付けなど)などが有名で,Computer Based Training(e-Learningなど)やDeep Learningのデザインに大きな影響を与えている.このスキナー説を応用すれば,「研修医が「良い内視鏡医」になれるかは強化や罰を組み入れた学習環境に後天的に依存する」こととなる.

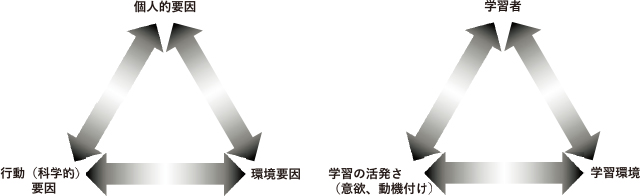

このような対立状況の中で,スキナーらが提唱した行動科学的理論とブルーナーらの認知理論(チョムスキーの学説にやや批判的)を統合した社会学習理論のモデル(Figure 1)が医学教育の成書では提示されている 8).

なお,上述のウッズホールでは,学習理論の背景として,学習領域の知的構造に関して以下①~③に示す重要な知見が示され 6),その後の学習理論の成立などに多大な影響を与えた.

①ある領域の知識や技能がその領域の包括的な構造の中でどのような意味にあるのか教えなければ,後の学習へとつながる“一般化”ができない.

②一般的原理を把握(一般化)することができなかった学習は知的興奮という報いを得ることはほとんどない.

③知識を獲得しても,それを相互に結合するだけの構造を土台に持たない知識は忘れられやすい.

ウッズホールでは,その討議のスタートでは「どの教科でも,知的性格をそのままにたもって,発達のどの段階のどの学習にも効果的に教えることができる」という仮説の検証が行われた 6).この仮説は検証に耐え,それを支持する根拠が多く示された.この仮説を医学教育に応用すれば,「どのような最先端の知識も,医学生や研修医などの発達途中の学習(学修)者に,その知識の性格を維持したまま(レベルを落とすことなく),効果的に指導することができる」といえる.

例えば,本稿の読者の皆さんもユークリッド幾何学の公理や定理について,実際に幾何学図形に対して直観的に理解していないころから学び,学習が進む中で,その公式や定理の知識構造の中での位置づけを知り“理解”されてきたことだろう.このように,学習領域の本質的な「構造」を学習者に「発見」させ知識を整理させることを「発見学習」という.発見学習では,学習領域の持つ「構造」を発見させるプロセスを通して興味・関心を喚起し,かつ,「構造」の理解を通して学習内容の強化と自立的学習へとつなげる.

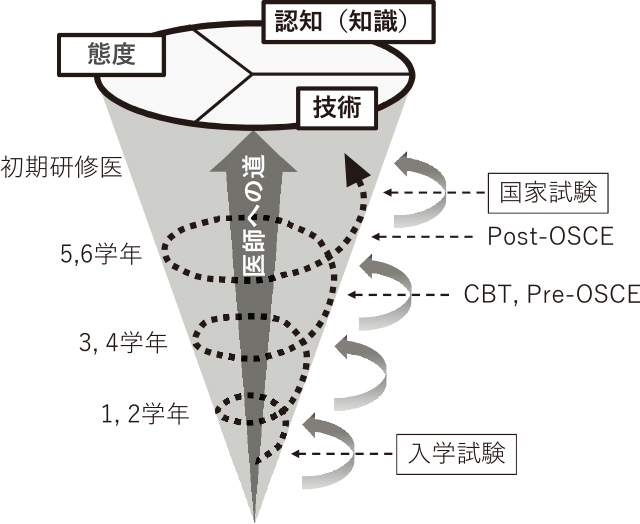

こうした学習理論を背景に「学習のらせんモデル」が登場した(Figure 2).このらせんモデルとは,「学習者の発達は直線的ではなく,段階を螺旋的に発達する」というものである.この理論によれば,「未熟な時であってもその領域の知識構造を自分なりに理解し,繰り返し,様々な発達の段階で触れることで,その知識を徐々に構造化し一般化することができる.」ともいえる.以前に読んだ本を久しぶりに紐解くと新しい発見があるように,あるいは研修医時代に教わった内視鏡の手技の本当の意味を多くの症例を経験する中で気が付くことがあるように,同じ経験であっても成長するにつれ,そこから学ぶ内容が変わっていくような経験を読者諸氏もされたことはあるだろう.

学習のらせんモデル.

Harden &Stamper(1999)より.一部改.

さて,仮説「どの教科でも,知的性格をそのままにたもって,発達のどの段階のどの学習者にも効果的に教えることができる」が正しいのであれば,その領域の最新の知識をその知的性格を変えずにできる限り早くから教えなければいけない.例えば,「早期胃がんへのESDを習熟させるためには,内視鏡に触れるか触れないかのころから,もっといえば医学生のころから,早期胃がんの意味,内視鏡所見の書き方,内視鏡の握り方,写真の撮り方などを教えなければいけない」となる.果たしてこれは可能であるだろうか?ここでいう発達は認知機能など児童から成人に至る過程を指すと考えれば,ある程度認知機能が発達している医学生や研修医においては,早い時期から経験させることは可能なのかもしれず,今後,そうした早期学習法が登場するかもしれない.

この点に関して,原著 6)では,その知的性格をそのまま維持することに苦心しつつも,繰り返し経験する特定領域の知識習得の土台(Ⅴ.学習のレディネス参照)になるように,つまり,次につながるよう未熟なものには未熟なりに一定の工夫をした授業の様子が述べられていた.「早期から習熟や意欲レベルに配慮しながらも,可能な範囲で繰り返し基本的技能を指導し経験させて,その位置づけを理解させ,次のステージに行くための意欲や準備(レディネス)を整えることが,学習・学修を効率的に進める上で重要である」と言いかえることができるかもしれない.このことは,私見ではあるが,多くの指導医は経験的に行っていることだとも思う.

レディネスという語はソーンダイクが1896年ごろに提唱した概念である.学習のレディネスの重要さは,Ⅳ.学習のらせんモデルでも触れたように,生得説と後天説の議論の中で概念化され今日に至っている.

子供の学習に関して「生得説」では,学習の土台である認知能力などは遺伝的なあるいは生来持って生まれたものに依存する 9).この観点から,一定の生得的な成長に合わせて学習を進めようとする「成熟優位説」が提唱された.一方,「後天説」からは,学習による発達は環境など後天的因子に依存するので,早くに環境を整え早くに学習を開始することを目指す「学習優位説」が生まれた.現在のところ,子供と異なり一定の発達に至った成人教育の場合,「学習優位説」に則ったレディネスがよく使用されているように見える.

成人教育におけるノウルズの理論によれば,「成人には社会的役割があり,それに応じて準備状態を発達させる.したがって成人は,実際に自分が担当する社会的役割の遂行に役立つ学習に意欲を示す」ことが知られている 10).認知能力がある程度発達し一定の成長に至っている成人の場合,学習の準備は認知能力など生得的な能力ではなく,意欲(Ⅵ.アクティブラーニングを参照)や領域における知的構造の理解などを学習の土台(レディネス)とする.この場合のレディネスは動機付けに近いニュアンスも含み,そうした点でスキナーの条件付け理論の基礎となったと指摘するものも多い.

さて現在の医学教育においては,上述したように,学習領域の構造を早めに示し,関心を持たせ学習意欲を刺激(動機付け)し,次の領域に進む関心の準備ができた状態(学習のレディネス)に合わせながら段階的に教授する「学習優位説」的な指導が広く受け入れられている.さらに,学習のレディネスの成立を待つのではなく,レディネスを作り出し促進する介入もよく論じられている.「やる気」「興味」が出るのを待つのではなく,どうやって持たせるか,という議論である.こうした興味を持たせること,あるいは拒絶することに関しては,ヴィゴツキーの発達最近接理論 11),12)(Ⅷ.On the Job TrainingあるいはWorkplace-Based Learningの重要性を参照)などが詳しい.興味深いことにこうした理論は人工知能やDeep learningなどの分野においても注目されている.

学習者の意欲に関する研究として,米国では,ウッズホール会議にて「構造化され,一般化されていない知識は知的な喜びを伴うことはほとんどない」とされた(Ⅲ.学習理論を参照).次いで社会不安(ベトナム戦争など)に対して米国政府主導の教育改革が推進された 13).この時,『学習への関与論(Involvement in Learning)』(米国国立教育研究所) 14)で「レクチャー型授業」から「学生中心型」への転換が謳われた.この学生中心という概念と,ウッズホールでも議論された「知的構造の教授による自立的成長と知的な喜びの喚起」 6)に関する議論などから1990年ごろ,アクティブラーニングという概念が生まれた.

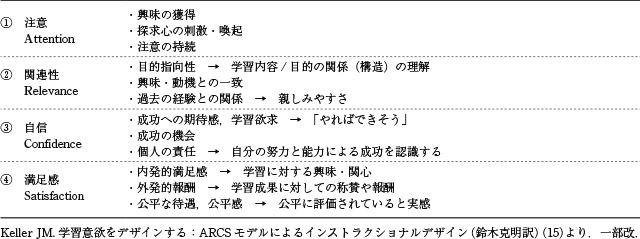

アクティブラーニングの概念に深くかかわるのが,学習意欲に関する研究である.ケラーらは学習意欲の増減に関連する4つの概念を示した(Table 1) 15).こうした学習意欲や,もっと大きな意味での教育のデザインを取り扱う領域はInstructional Design(ID)と呼ばれ 16),メリル 17),鈴木ら 15)~17)の研究が詳しい.

学習意欲のモデル(ARCSモデル).

Ⅳ.学習のらせんモデルにて,学習の目標を設定し,それを最初から繰り返し学習者に示し,さらに事前に学習領域の構造を説明することの重要性について説明した.こうした観点は,実際の教育手法にも影響し,1970年代の米国にてSpadyらによりOutcome Based Education(OBE)が整理・提唱された 8).OBEとは,コース終了時の学習者が到達する成果によって,カリキュラムを決定するという教育アプローチである.このモデルでは,学習者が「学習経験の終わりに成功する(成果に到達する)ために不可欠と考えられるもの」を習得するために教育システム全体を組織化する.ここでの教育システムは,Hardenらによれば 18),教育理論,教育の構造,教育実践の具体的なアプローチという3つの要素で整理されている.なお「アウトカム」という用語は「コンピテンシー」「スタンダード」「ベンチマーク」「達成目標」という用語と互換的に使用されることもあれば,違うニュアンスで使用されることもあり注意が必要である(本稿では互換的に使用する).

OBEは本邦の医学教育でも導入が進み耳にされた方も多いと思われる.OBEは教育の効率性や評価方法を整理・理解する上で大変有用であったが,現在,米国やオーストラリアでは公的には慎重な評価も少なくない.その背景として,以下の①~④が議論されている.

①学習を始めたばかりの低学年への効果は期待されるが,一方で,学習が進んだものにはその限界が懸念される.

②科学領域においてはゴールが予測不可能なものであることが多く,最先端の科学領域で成果を上げるためには自分でゴールを設定し自立的に成長を模索できなければいけない.最先端の科学領域の扉を開けるための定型的な教育手法や到達目標はだれも知らない.

③プログラムや指導者によってアウトカムの解釈が異なり,同じアウトカムを達成しても内容に違いが生じる可能性がある.これを回避するために具体的なアウトカムを示す必要があり,その結果,学習に対する総合的なアプローチが失われる.つまり,学習成果はすべて具体的で,測定可能で,観察可能なものだけに限定されてしまう.さらに,学習の進んだものにOBEを適応すると,カリスマ性を持った規格外の医師や,一つの能力に特化した学習者(時代を作るような才能を持ったものでも)は低く評価され,次のステージに進めない(進級できない)可能性がある.

④アウトカムからデザインされた教育手法は,ともすると成果主義に陥り,膨大なアウトカムの元,教育者の負担が増大する.さらに入学試験をパスした学生は“ゴールにたどり着くための十分な資質を有する”と考えられるので,学生がゴールにたどり着けなかった場合,教育手法の問題となる可能性がある.結果,教育者は目標レベルを下げることで実現可能性を高め,かつ,その負担を下げるリスクが指摘されている.例えば,運動会で手をつないでみんなで1位のテープを切るような手法が増えるリスクである.

こうした①~④の議論や明確なエビデンスが出せなかったことから,米国やオーストラリアでは公的プログラムからOBEの名前が消えてしまい,例えばUnderstanding Medical Education 2018(第3版) 8)という医学教育の成書のIndexからもOBEの名前が消えてしまった.

では,OBEは完全にその役割を終えたのだろうか?昨今の医学教育では,OBEの発達に伴って整理された多くの知見が見て取れ,やはりOBEを経験しないと今議論されている21世紀型スキルといわれるような,世界的な教育改革の流れを真に理解することは難しいと考えられる.また,卒前-卒後教育のシームレス化を考える時,到達するべきOutcomeからデザインする方がわかりやすい.以上も踏まえ,本邦では,特に学部教育においてはOBEの重要性は変わらないだろう.一方,ある程度学習が進んだClinical Clerkshipや研修医以降にどのような教育手法を選択するか,がトピックスになると思われ,その点に関しては次章で触れたい.

臨床の現場での教育をどのように整備するかは,よりよい内視鏡医を育成するのみならず,消化器領域の発展のために必須の議論である.

さて,現場での研修を重視する教育手法をOn the Job Training(OJT)あるいはWorkplace-Based Learning(WBL)または,Work-Based Learningとも呼ぶ.WBLは,1990年ごろ主に英国の高等教育で概念化・整備され,医学教育に導入された.それ以前でも臨床実習やインターンといった概念は医学教育になじみの深いものであったが,その背景理論の違いから,ここでは以前の実習・研修とは異なったものとしてWBLを論じたい.

レスター大学のWoodwardによれば,WBLの学習理論の背景学派として,「古典派」(ポール・ハーストなど)と「合理主義派」(フーコーなど)の2派が存在する.古典派は,知識は使用されようがされまいがそれ自体で有効で生きたものであるとし,「合理主義派」は,知識は使用されて初めて有効で生きたものになると主張する.

実際にWBLのデザインにかかわる議論を紐解くと,この2派の影響を見て取れる.英国においては,専門職の研修・開発の評価,特に国家職業資格(National Vocational Qualifications,NVQ)の研修制度の評価をめぐる議論があった.職場(Workplace)から完全に切り離して,知識と技能をそれ自体として測定・評価しようとする意見があり,これは「古典派」の観点に立つものであった.一方,職場において知識と技能のアウトプットを測定し評価しようという立場があり,これは「合理主義派」に一致した.特に後者の理論がWBLにおける到達目標や評価などのデザインに影響した.例えば,合理主義的観点からいえば,学習目標(知識や技術など)は,受益者(あるいは出資者)の要求に適合する必要がある.皆保険であるわが国の医療領域でのWBLにおいて,受益者とは患者や税金を支払う国民となる.

「合理主義派」と密接な関係にある学習理論は行動主義的なアプローチ(スキナーらによる)である.学習されるべき知識や技術は,「現場から切り離された知識」ではなく,具体的に表現された「行動目標」の観点から規定される.行動目標は学習者の行動変容をゴールとし,その行動を条件づけるために一連のプロセス,例えば報酬,懲罰が必要となる.

職場から切り離された教育であっても,ガニェのインストラクショナルデザインのモデル 17)など,教室での学習と遠隔教育の両方に適用され成功を収めているものもある.しかし,医学教育においては教室から臨床現場への移行の問題がよく知られる.学会に参加し新たな知識を披露する同僚の日常臨床がそれほど変わっていないことを思い出していただきたい.得られた知識を臨床で応用した上での学びの経験が必要なのである.

なお,医学教育における臨床実習に関する用語として,“ポリクリ”と“クリクラ(クリニカルクラークシップ)”がある.“ポリクリ”は現場から切り離され見学型の要素が強く「古典派」的であり,“クリクラ”は現場参加型で「合理主義派」的である.よって,近年では“ポリクリ”の使用を避ける大学が多い 19).

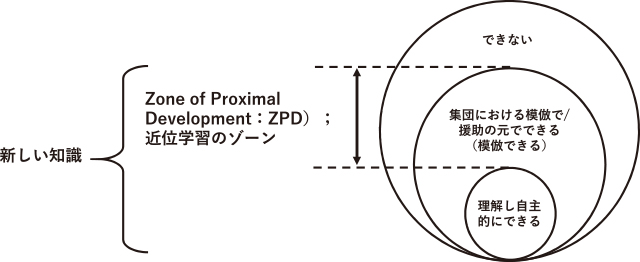

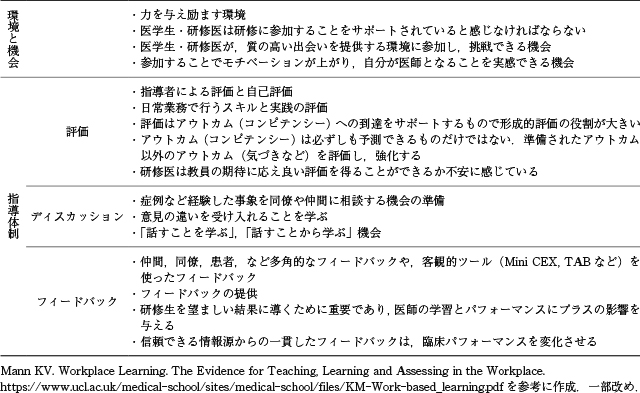

さて,新しい学習が得られたにもかかわらず,臨床での行動が変容しない原因はなぜだろうか?この理由については,ヴィゴツキーの発達最近接理論で説明される.発達の最近接理論あるいは「近位学習のゾーン(Zone of Proximal Development:ZPD)」の概念(Figure 3) 11),12)では,「新しい経験が理解し自主的に解決できる知識と隣接していれば,それは同化され,新しい知識を生み出す」とする.新しい経験と,“理解し自主的に行うことのできる知識(技能)”の間には,“理解はしていないが模倣できる”領域がある.この領域を近位学習のゾーン(Zone of Proximal Development:ZPD)と呼ぶ.新しい経験における,“理解し自主的に行うことのできる領域”が小さく,“理解はしていないが模倣できる”領域が大きい場合,つまり,近位学習のゾーンが広い場合,その知識・技能は模倣できず,新しい経験は拒絶される.学習が進んだ領域における土台(レディネス)が重要とされる理由である.Dalhousie UniversityのMannによれば,拒絶を来さないためにWBLではTable 2に示す環境・機会・指導体制が統合的に担保される必要性がある.

WBLのための環境,機会,指導体制.

以上をまとめると,私見ではあるが,より教育効果の高い内視鏡専門医の教育プログラムを準備するためには,初期研修医や医学生の時からWBLとして一定の参加型指導を行い,土台となる意欲などの充実を目指すようなアプローチが必要と考えている.

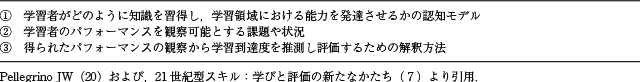

評価は,各個人の成長・発達のみならず,組織の発展のために重要なものであり,さらに,それぞれの組織の中で重要と考える価値基準を示す作業でもある.あらゆる評価は3つのポイント(認知,観察,解釈)に従っている(Table 3) 20).

評価の3つのポイント.

評価には形成的評価と総括的評価の2種類あり,形成的評価はいうなれば小テストであり,総括的評価は進級試験や国家試験,卒業試験といったように合格しなければ次のステージにいけないものである.例えば学部学生の時に,再試験,再々試験,再々再試験と繰り返される試験を経験された方もおられると考えられるが,こうした試験は形成的試験ともいえる.形成的試験は,これを多く繰り返せば繰り返すほど,理解が進むというエビデンスがある.

多くの評価の理論においては,教育の評価の質は「一貫性」,「包括性」,「連続性」の原則でデザインされ,さらに加えて「公平性」の原則で担保されなければいけない.この原理の重要性は21世紀においても共通である 7),20).

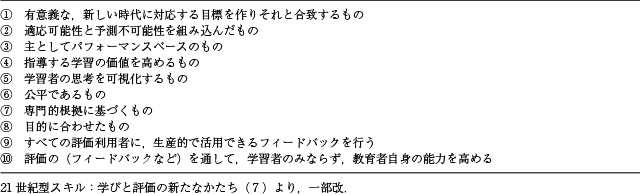

さて,「繰り返される形成的評価は一定の効果がある」というエビデンス 21)が知られるが,こうした研究の多くはOBEを背景としたものである.以上から,習熟度の低い段階ではOBEに詳細な形成的評価を組み入れるなどの工夫をすることでより効果が期待できるといえるかもしれない.一方,OBEは学習の進んだものにおいては,その効果は不明であることも述べた.現在,学習の進んだものの評価の手法に関しては,特にクリニカルクラークシップや研修医の評価においては多様な意見がある.ここでは,新しい時代に対応した10の評価をTable 4に示す 7).

新しい時代に対応した10の評価.

特にTable 4の②に関し補うと,新しい時代で活躍できる人物は,「進化する環境に適応し,事前の行動が予測不可能な反応を起こし,その反応が後の方略や選択肢に影響を与えるような状況で意思決定や行動できる」ことが求められる.こうした予測不可能性を評価するためには,予定調和の学習ではなく,臨床の現場でのWBLを組み込むことが有用である.

推論の重要性は増しており,耳にされる方も多いと思う.ここで,少し補っておきたい.

アリストテレスの3段論法で示されたように,推論とは事実Aと事実Bから結論Cを推測するものとする.どのような論理であってもA,B→Cの間は不連続であり,多かれ少なかれ一定の飛躍を含む 22).推論とは,この飛躍を受け入れ可能なレベルまで整理し論理立てる作業である.この不連続な両者の飛躍関係を整理しつなぐ方法として,確率,ベイズ理論,ヒューリスティックス理論,メンタルモデル理論,仮定思考理論,二重過程論などがある.

臨床推論では,A,B→Cという論理を繰り返し,最終的に意思決定C(診断,治療の選択など)を行う.しかし,このA,B→Cという不連続な事実を論理的につなげる作業は診断のみで使用されているわけではない.意思決定のすべてが論理の大小の飛躍を含むため,例えば治療法の決定以外でも,患者さんの意思決定の背景を探る過程や,研究における仮説立て,および学習者の評価にまで推論は適応される.以下に例を挙げる.

①臨床推論における診断;(A)身体所見Xがあり,(B)検査結果Yがあったため,(C)Zと診断した.

②患者心理の推論;(A)担癌患者Xさんが麻薬導入に反対している.(B)「麻薬を使ったら父はすぐに旅立った」とXさんは話した.(C)Xさんが麻薬の導入に反対しているのは麻薬が寿命を短くする薬だと思っているからではないか?

③臨床研究(CQ);(A)高齢者の肺炎は誤嚥性肺炎が多い.(B)誤嚥性肺炎の起炎菌はXが多い.(C)高齢者の肺炎では,培養検査結果が出るまでXをカバーする抗生剤を使用する.

④基礎研究;(A)核タンパクXはユビキタスに発現しており,(B)胎生初期の性が決定される時期から発現する.よって,(C)Xは性を決定する際に何らかの役割を持つ.

⑤評価;(A)研修医Xとの面接で項目Yに関して得点が高かった,(B)過去のチーフレジデントは須らく項目Yの得点が高かった,(C)Xを高く評価しチーフレジデントとした.

以上①~⑤のA,B→Cという推論を読まれて,すんなりと入ってくるだろうか?微妙だなあと思われる方も多いだろう.こうした推論を受け入れるためには,確率や,ベイズ,患者さんからの詳細でNarrativeな病歴聴取,教科書,自身の経験,など,色々なレベルで飛躍した論理の検証が必要だろう.こうした作業は,A,B→Cという仮説の検証にどのような研究手法が必要か,という議論にも結びつく.つまり,日常診療における丁寧な推論指導こそ「研究マインドを育てる」作業そのものだと思われる.臨床であれ,基礎研究であれ,学習者や患者の思考を可視化する作業であれ,推論は有益であり共通するもので,その学習の機会を逃さずに指導できる人材の育成が必要だと考えられる.

これから消化器内視鏡教育において研修医教育や医学生教育に携わられるだろう方,医学教育のデザインを学ぶ方,JACMEの審査へ対応しなければいけない方,色々な立場の方を念頭に幅広く,用語の説明のような意味も込めて本稿を記述した.特に内視鏡教育において,専門職教育の現場でのWBLをどのように整備するかは,よりよい内視鏡医を育成するためには必須の議論となるだろう.しかしながら,どのような素晴らしい制度があっても,魂のない抜け殻のような姿勢では何も伝えることはできない.この点は,昔から変わることのないものだと思う.先輩たちの情熱を後進に伝え,少しでも多くの情熱ある医師が育っていくことを祈ってやまない.

謝 辞

公私にわたって暖かいご指導・ご支援をいただいた千葉勉先生,山本博先生,伊藤俊之先生,家族に御礼申し上げます.

本論文内容に関連する著者の利益相反:なし