要旨

【背景】胃腫瘍に対する内視鏡治療が盛んな本邦において,胃粘膜下腫瘍に対する内視鏡切除の有効性と安全性を検討した報告は少ない.

【方法】本邦の内視鏡診療における胃粘膜下腫瘍に対する内視鏡切除の現況を明らかにするために本検討を行った.12施設で2020年8月までに胃粘膜下腫瘍に対する内視鏡切除が行われた症例を登録した.

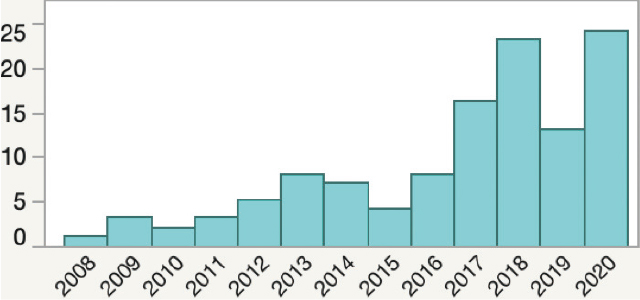

【結果】117例118病変が登録された.症例数は経年的に増加傾向にあった.平均腫瘍径は20±7.2(8-40)mm,90%は内腔発育型だった.平均切除時間は58±38(range,12-254)分,閉鎖時間は31±41(3-330)分だった.内視鏡的完全切除は117病変(99%)で,全層切除割合は44%だったが脱気のために腹腔穿刺を要したのは12病変(10%)だけだった.内視鏡治療は115病変(97%)で完遂された.3例で内腔虚脱,出血,閉鎖困難のため腹腔鏡手術にコンバートした.最終病理診断はgastrointestinal stromal tumor(GIST)が74%だった.4.3±2.9年の経過観察中に再発は認めず,5年生存率は98.9%(95%信頼区間,97.8-100%)だった.

【結論】本邦における胃粘膜下腫瘍に対する内視鏡切除例は増加傾向にあり,実施可能と考えられた.前向き試験での検証が望まれる.

Abstract

Objectives: Limited information is available on the efficacy and safety of endoscopic resection (ER) of gastric submucosal tumors (SMTs) in Japanese endoscopic practice where ER for gastric tumors is extremely popular.

Methods: We conducted this study to elucidate the current scenario of ER for gastric SMTs in Japanese endoscopic practice. Patients (from 12 institutions) with gastric SMTs who underwent ER were enrolled from the first case until August 2020.

Results: We enrolled 117 patients with 118 lesions. The number of patients who underwent ER increased over the years. The mean endoscopic tumor size was 20±7.2 (8-40) mm. The growth type was primarily intraluminal (90%). The mean resection and wound closure times were 58±38 (range, 12-254) min and 31±41 (range, 3-330) min, respectively. Complete ER was achieved for 117 (99%) lesions. Full-thickness resection rate was 44%; however, only 12 (10%) patients required abdominal paracentesis for decompression. Endoscopic treatments were completed in 115 (97%) lesions, while three lesions required conversions to laparoscopic surgery due to luminal collapse, uncontrolled bleeding, and difficulty in defect closure. Gastrointestinal stromal tumors were the most common pathology (74%). No recurrence was observed during the mean follow-up period of 4.3±2.9 years. The 5-year overall survival rate was 98.9% (95% confidence interval 97.8-100%).

Conclusion: Performance of ER for gastric SMTs is increasing in Japan. The technique seems feasible in Japanese endoscopic practice, warranting further validation in a prospective study.

Ⅰ 序 文

胃粘膜下腫瘍(submucosal tumor:SMT)は通常の上部消化管内視鏡検査を行った際に0.3-0.76%の頻度で認められる

1),2).本邦のGIST診療ガイドラインでは以下のものは切除の適応となる

3).1)組織学的にGISTと診断されている,2)>5cm,3)増大傾向,4)悪性所見を認める.現在,胃SMTの標準的な切除法は開腹手術,腹腔鏡手術,ないしは腹腔鏡内視鏡合同手術(laparoscopic and endoscopic cooperative surgery:LECS)である

3)~9).しかしながら,それらの方法や,小さなGIST(gastrointestinal stromal tumor),特に噴門近くや小彎の病変の切除には過大な侵襲となりうる.動脈や迷走神経といった胃周囲組織の剝離や噴門側胃切除が必要となるからである

10).

近年,Over-the-scope clip(OTSC)

11),巾着縫合

12),といった創閉鎖の内視鏡技術とデバイスの開発により胃の小さなGISTに対する内視鏡的全層切除術(endoscopic full thickness resection:EFTR)の実施可能性と有効性が報告されている

13)~15).しかしながら,それらはほとんどが海外からの単施設の報告である.本邦では胃腫瘍に対する内視鏡切除は極めて盛んであるにもかかわらず,胃SMTの内視鏡切除に関する報告はケースレポート1報

16)と数編のケースシリーズのみで

17),18),その現況に関する情報は不足している

16)~18).そこで今回,胃SMTに対する内視鏡切除の有効性と安全性を明らかにするために多施設後ろ向き研究を行った.

Ⅱ 方 法

研究の概要

参加施設は大阪国際がんセンター(大阪),杏林大学医学部(東京),NTT関東東日本病院(東京),如水会今村病院(佐賀),横浜市立大学附属市民総合医療センター(神奈川),岩手県立胆沢病院(岩手),香川大学(香川),大阪赤十字病院(大阪),明石医療センター(兵庫),大森赤十字病院(東京),静岡がんセンター(静岡),愛媛労災病院(愛媛).胃SMTに対して内視鏡切除が施行された症例を各施設における1例目から2020年8月まで連続して登録した.

最初,経口的内視鏡切除が予定されたが腹腔鏡手術にコンバートした症例は含めたが,最初から腹腔鏡やポート補助下の処置が予定されていた症例は除外した.

データ収集方法

Table S1(電子付録)のようにエクセルに入力項目を準備した.データは入力項目を選択する形式としたが,予め準備された選択肢以外の項目の記入も許容した.

評価項目

主要評価項目は内視鏡的完全切除(ER0)割合で,内視鏡下の観察で腫瘍の残存がなく,かつ一括切除された場合を内視鏡的完全切除(ER0)と定義した

13).一括切除とは腫瘍を分割することなく一括して切除できたことである.内視鏡的に腫瘍の残存を認めた場合,または分割して切除した場合を内視鏡的非完全切除(ER1)と定義した.

副次評価項目

1.組織学的完全切除(R0)割合

組織切片の腫瘍の全周において腫瘍または偽被膜が損傷なく残存し,かつ腫瘍が一括切除された場合を組織学的完全切除(R0)と定義した.組織学的偽被膜損傷を認めた場合または分割切除をR1と定義した.組織学的評価は各施設の病理医によって行われた.

2.内視鏡切除完遂割合

経口的な内視鏡のみを用いて治療が終了した場合を内視鏡的切除完遂と定義した.

3.治療時間

全治療時間は局注開始から閉鎖完了までとし,腫瘍切除時間と閉鎖時間に分けた.

4.有害事象の発生割合

Clavien-Dindo classification grade Ⅲ以上のものを収集した.

5.入院期間

内視鏡切除から経口摂取の再開まで,及び退院までの日数を調べた.

6.病理学的診断正診割合

GISTはHE染色とKIT,DOG1,CD34,desmin,S-100といった免疫染色を用いて診断し,リスク分類はmodified Fletcher分類に従った

19).術前病理組織診断と切除後の病理組織診断の一致率を評価した.

7.長期成績

2021年8月31日時点の生存と再発を評価した.

倫理承認

本研究は人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針に則って行った( https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10600000-Daijinkanboukouseikagakuka/0000080278.pdf in June 2022).本研究計画は2021年7月21日に大阪国際がんセンターの倫理委員会に承認された(No.21069).患者同意はオプトアウト形式で行い,ホームページ上で周知した.

データ表記

カテゴリー変数は実数と割合(%)で,連続変数は平均±標準偏差(範囲)で表記した.

Ⅲ 結 果

国内12施設で2020年8月までに117例118病変に対して胃粘膜下腫瘍に対する内視鏡切除が施行されていた(Table 1).症例数は経年的に増加傾向だった(Figure 1).

患者及び病変背景

117例118病変の背景因子をTable 1に示す.平均年齢は62±14.4(18-83)歳,52例(44%)は男性だった.平均腫瘍径は20.2±7.2(8-40)mm,90%が内腔発育型で,多くの病変(n=78,66%)は胃の上部領域に存在した.術前生検は61例(53%)で施行され,その方法として超音波内視鏡下穿刺吸引法(EUS-FNA)が最も用いられていた(n=46,40%).治療適応は組織学的にGISTと診断されたのが45病変(38%),増大傾向を認めたのが32病変(27%),画像上GISTを疑われたものが20病変(17%),悪性所見を認めたのが15病変(13%)だった.

主要評価項目

内視鏡的完全切除(ER0)割合

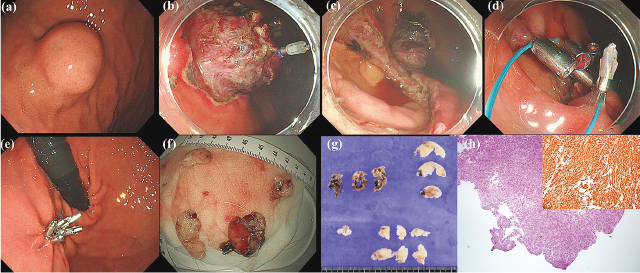

内視鏡的完全切除(ER0)は117病変(99%)で得られていた(Figure 2,3).

副次評価項目

1.組織学的完全切除(R0)割合

86病変(76%)でR0切除が得られていた.偽被膜損傷は7病変(7%)で認めた.内腔発育型の病変ではR0が78病変(77%),R1が13病変(13%),RXが10病変(10%)だった.壁外発育型の3病変はすべてR0切除だった.壁内型の9病変のうち,5病変(56%)がR0切除(残り4例はR1)だった.

2.内視鏡切除完遂割合

3例で外科的介入を要し,理由はそれぞれ,胃内腔虚脱のため内視鏡手技の継続が困難,術中出血,閉鎖困難だった.115病変(97%)で内視鏡切除は完遂された.117病変のうち87病変(74%)で創部の完全閉鎖が試みられ,84例で完全閉鎖された(うち3例は腹腔鏡的に縫合).R1切除となった1例で数カ月後にLECSが施行され内視鏡切除後瘢痕を切除した(Figure 4).

3.治療時間

30例(26%)の内視鏡切除は内視鏡室での静脈麻酔で施行され,上述の3例を含む86例(74%)は手術室で全身麻酔下に施行されていた(Table 2).IT knife,IT knife 2,あるいはIT knife nano(KD-610L,KD-611L,or KD-612,Olympus,Tokyo,Japan)と針状メスが71例(61%)で用いられていた.先端系のナイフは45例(39%)で用いられた.平均切除時間は58±38(12-254)分だった.糸付きクリップ(n=27,23%)

20)や把持鉗子(n=15,13%)といった牽引法が47病変(40%)で使われた.平均閉鎖時間は31±41(3-330)分だった.閉鎖方法は様々で,クリッピングが62例(60%),巾着縫合が23例(22%),OTSCが15例(14%),外科的縫合が3例(3%),line-assisted complete closure

21)が1例(1%)でなされた.一括切除は117病変(99%)で得られたが8病変は回収時に分割となった.52例(44%)で全層切除となり(Figure 2,電子動画 1),21例(21%)で気腹状態となった.脱気のために腹腔穿刺を要したのは12例(10%)だった.

電子動画 1

4.有害事象

2例で術後出血があり内視鏡的に止血し(Table 3),うち1例では輸血を要した.外科的介入を要する有害事象は認めなかった.

5.入院期間

経口摂取は内視鏡切除後2.9±1.3(1-7)日で再開され,6.6±2.0(2-15)日で退院となった.周術期にセファゾリンやセフメタゾールといった抗生剤が86(74%)例で使用されていた.

6.病理学的診断正診割合

最終病理診断は87(74%)例でGISTであり,80(92%)例は低リスクないしは超低リスクだった(Table 4).6例(5%)は脂肪腫,3例(2%)は異所性膵,2例(2%)は顆粒細胞腫だった.術前に病理診断がついていたものはすべて最終病理診断と一致した.平均腫瘍径は22±10(5.0-70)mm,検体サイズは27±11(10-70)mmだった.

7.長期成績

2021年8月31日時点の生死及び再発の有無は112例(96%)で確認できた.平均観察期間は4.3±2.9年で,117例のうち,109例(94%)で生存が確認された.5例は生死不明,3例は他病死していた(1.7年後に心不全,5.6年後に胃癌死,7.9年後に肺炎).再発は認めず,5年全生存率は98.9%(95%信頼区間,97.8-100%)で,5年疾患特異的生存率は100%だった.

Ⅳ 考 察

今回の多施設後ろ向き研究で,本邦における胃SMTに対する内視鏡切除の件数は年次ごとに増加しており,その成績は良好であることが明らかとなった.われわれの知る限り,本研究は胃粘膜下腫瘍に対する内視鏡切除に関しては,世界初の多施設共同研究であり,本邦では最多の症例数からなる.近年の胃穿孔部を閉鎖する技術及びデバイスの開発,本邦の内視鏡医が内視鏡切除術に長けていることが,増加傾向及び良好な成績に寄与したと考えられる.しかしながら,胃粘膜下腫瘍に対する内視鏡切除術が本邦では保険収載されていないことが,その普及を妨げている要因の1つと考えられる.2020年9月に胃粘膜下腫瘍に対する内視鏡的胃局所切除術が先進医療として承認されており,今後は保険収載され手技が普及することが期待される.

早期胃癌の治療として内視鏡的粘膜下層剝離術(ESD)は本邦では広く普及している.そのため,本邦の内視鏡医の多くは,ESDの延長として胃粘膜下腫瘍に対する内視鏡切除を行っていた.そのため,内腔発育型のものが90%と高頻度で,全層切除となった割合が44%と低かったと考えられる.そうした流れで,内視鏡的筋層剝離術という概念が提唱されている

16).しかしながら,胃SMTは筋層由来であるため,内腔発育型を主に選んでいるにも関わらず,約半数の症例で全層切除が必要となっていた(Figure 2).われわれの経験では,内視鏡切除が筋層剝離除で完遂できるか,全層切除が必要となるかは,しばしば予測困難である.さらに内視鏡室での静脈麻酔下に筋層剝離除から全層切除に切り替わった時,体動が激しく処置困難となることがあった.治療適応の決定や手技に必要な物品の準備は治療前にすべて行う必要があるので,胃SMTに対する内視鏡治療には全層切除術を標準治療として確立すべきと考える.そのため,胃SMTに対する内視鏡切除には全身麻酔が望ましいが,実際に本研究でも86例(74%)が手術室で全身麻酔下に治療を受けていた.

内視鏡切除後の創部,ないしは筋層欠損はクリッピング,巾着縫合,OTSC,line-assisted complete closureといった様々な方法で閉鎖されていた.様々な方法が用いられている背景には筋層欠損の度合いの違いもあるが,閉鎖法が標準化されていないことが大きい.内視鏡的クリッピングはESDで穿孔をきたした場合に通常用いられ

22),本研究でも60%の症例で施行されていた.胃癌に対するESDと違い,胃SMTに対する内視鏡切除では欠損部の閉鎖を容易にするために切除マージンを最小化するように配慮される.また,間葉系腫瘍は通常,周囲組織に浸潤性に増殖することはない.近年,全層切除後の創部を効果的に閉鎖する様々な方法やデバイスが用いられている

23)~25).本研究では,3例が内視鏡手技継続困難で腹腔鏡による縫合を施行されたが,いずれも初期(2009年から2013年)の症例であった.初期には,胃前壁の全層欠損をクリップ閉鎖することは技術的に困難だった.胃前壁の大きな全層欠損では胃内の空気が腹腔内に漏出し,視野の確保ができなかったためである.その後,内視鏡と独立して挿入した把持鉗子を使う新しい方法を用いた.すなわち,鉗子で全層欠損の口側を把持し,強く口側に牽引することで欠損部を卵円形から直線的にすることで,内視鏡クリップによる閉鎖をしやすくした.今後,さらなる新たなデバイスや技術の進歩によって胃SMTに対する内視鏡切除後の創部の閉鎖は改良されるだろう.

漿膜側の血管からの出血コントロールは胃SMTの内視鏡切除において重要である

10).本研究では,1例で胃内腔が虚脱したため術中出血のコントロールが困難となり腹腔鏡介入を要した.ESDと同様,血管の同定及び予防焼灼が重要である.

本試験の一括切除率は99%(118病変中117病変)と高率だったが,8病変はサイズが25-70mmと大きく,食道胃接合部や食道入口部を通過できず回収時に分割となっていた(Figure 2).専門医の合議においても胃SMTの内視鏡切除適応として,経口的に回収可能な3cm以下のものが推奨されている

10).われわれも,3cm以下の内腔発育型で潰瘍のないものが内視鏡切除の適応と考えている.新たに開発された標本回収デバイス(エンドキャリー,29112000,Hakko Co.,Ltd., Chikuma, Nagano, Japan)は密閉式のビニールバッグで検体を損傷することなく回収することができる

26).

17病変で組織学的R1切除,10病変でRX切除となった.R1切除のうち1例は内視鏡的にも不完全切除で,後日LECSを施行した.他のR1切除例及びRX切除例は内視鏡的完全切除が得られており,追加外科手術なしで経過観察された.内視鏡的完全切除が得られていても組織学的にR1ないしはRX切除となるのは主に2つの理由があり,1つは内視鏡ナイフによる熱凝固もしくは内視鏡先端フードによる機械的偽被膜損傷である.もう1つは回収時の偽被膜損傷や分割になってしまうことであった.腫瘍に沿って剝離することで腫瘍を直接視認できるため,腫瘍損傷のリスクを減らすことができる.現在の本邦のGIST診療ガイドラインでは,核出術ではなく,筋層を含めた全層切除が推奨されているが,内視鏡的全層切除術が臨床導入されることでガイドラインは将来的には改訂されるのではないかと考えられる.内視鏡的に切除されたGISTにおいて,内視鏡的完全切除が得られた場合,組織学的断端が陽性(R1切除あるいはRX切除)でも再発率に有意差がなかったことがコホート研究で示されている

15).本邦のガイドラインでも肉眼的に完全切除された外科手術例において,組織学的に断端陽性であっても追加外科手術を推奨する強いエビデンスはないことが記載されている

3),27),28).われわれも,偽被膜の損傷なく内視鏡に完全切除を行うことが必須と考えているが,結果的に組織学的断端のみ陽性となった場合に追加外科手術が必要かどうかはさらなる検討が必要と考える.

治療後経過に関しては,2例の後出血を認め,1例で輸血を要した.しかし,他に重篤な合併症は認めなかった.後出血をきたした2例のうち,1例では創部が閉鎖されていたが,もう1例では閉鎖されていなかった.胃SMTの内視鏡切除では病変径が小さいことと創部を完全閉鎖するため,早期胃癌のESDに比べて後出血の頻度が低い可能性がある.内視鏡切除後2.9±1.3(1-7)日で食事が再開され,6.6±2.0(2-15)日で退院となっており,臨床経過は良好であった.

本研究にはいくつかの限界がある.後向き研究のため選択バイアスや想起バイアスがある.すなわち,内腔発育型の中でも特に内視鏡切除に適した病変が選択されている可能性がある.また,データ収集時に有害事象がすべて拾われていなかった可能性もある.そういったバイアスを減らすために,連続症例で診療録をきっちり調べるように各施設にお願いした.第二に,高次医療機関のエキスパートのみが手技を行っているため,一般化が可能かどうかは不明である.症例数が限られており,手技が困難なこと,及び合併症への対応も踏まえると,本手技はエキスパートが施行するのが良いと考える.

結論として,限られた症例数ではあるが,胃SMTに対する内視鏡切除は本邦の内視鏡診療において増加しており,実施可能かつ安全である.この結果は前向き研究での検証に値する.

謝 辞

内視鏡切除及び患者管理に携わったすべての内視鏡医及び担当医,バックアップいただいた外科医に謝辞を評します.

本論文内容に関連する著者の利益相反:七條智聖:講演料(オリンパス,ボストン・サイエンティフィック・ジャパン,第一三共,AIメディカルサービス,消化器病学会),上堂文也:講演料(オリンパス,フジフイルム,ボストン・サイエンティフィック・ジャパン,第一三共,武田製薬,大塚製薬,アストラゼネカ,ミヤイリサン製薬)

資金調達:なし

補足資料

Table S1 収集項目.

電子動画 1 胃粘膜下腫瘍に対する内視鏡的全層切除術.

Footnotes

本論文はDigestive Endoscopy(2023)35, 206-15に掲載された「Endoscopic resection for gastric submucosal tumors: Japanese multicenter retrospective study」の第2出版物(Second Publication)であり,Digestive Endoscopy誌の編集委員会の許可を得ている.

文 献

- 1. Hedenbro JL, Ekelund M, Wetterberg P. Endoscopic diagnosis of submucosal gastric lesions. The results after routine endoscopy. Surg Endosc 1991; 5:20-3.

- 2. Lim YJ, Son HJ, Lee JS et al. Clinical course of subepithelial lesions detected on upper gastrointestinal endoscopy. World J Gastroenterol 2010; 16:439-44.

- 3. Japan Society of Clinical Oncology. Clinical practice guideline for gastrointestinal stromal tumor(internet), Tokyo:Japan Society of Clinical Oncology; 2014(cited 2022 Nov 7).Available from: http://jsco-cpg.jp/item/03/index.html.Japanese.

- 4. Demetri GD, Benjamin RS, Blanke CD et al. NCCN Task Force report:management of patients with gastrointestinal stromal tumor(GIST)-update of the NCCN clinical practice guidelines. J Natl Compr Canc Netw 2007; 5(Suppl 2):S1-29. quiz S30.

- 5. Casali PG, Abecassis N, Aro HT et al. Gastrointestinal stromal tumours:ESMO-EURACAN Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol 2018; 29(Suppl 4):iv68-78.

- 6. Nishimura J, Nakajima K, Omori T et al. Surgical strategy for gastric gastrointestinal stromal tumors: Laparoscopic vs. open resection. Surg Endosc 2007; 21:875-8.

- 7. Otani Y, Furukawa T, Yoshida M et al. Operative indications for relatively small(2-5cm) gastrointestinal stromal tumor of the stomach based on analysis of 60 operated cases. Surgery 2006; 139:484-92.

- 8. Novitsky YW, Kercher KW, Sing RF et al. Long-term outcomes of laparoscopic resection of gastric gastrointestinal stromal tumors. Ann Surg 2006; 243:738-47.

- 9. Privette A, McCahill L, Borrazzo E et al. Laparoscopic approaches to resection of suspected gastric gastrointestinal stromal tumors based on tumor location. Surg Endosc 2008; 22:487-94.

- 10. Yamamoto Y, Uedo N, Abe N et al. Current status and feasibility of endoscopic full-thickness resection in Japan:results of a questionnaire survey. Dig Endosc 2018; 30(Suppl 1):2-6.

- 11. Kobara H, Mori H, Nishiyama N et al. Over-the-scope clip system:A review of 1517 cases over 9 years. J Gastroenterol Hepatol 2019; 34:22-30.

- 12. Qiao Z, Ling X, Zhu J et al. Therapeutic application of purse-string sutures with nylon loops and metal clips under single-channel endoscopy for repair of gastrointestinal wall defects. Exp Ther Med 2018; 15:4356-60.

- 13. Yu C, Liao G, Fan C et al. Long-term outcomes of endoscopic resection of gastric GISTs. Surg Endosc 2017; 31:4799-804.

- 14. Andalib I, Yeoun D, Reddy R et al. Endoscopic resection of gastric gastrointestinal stromal tumors originating from the muscularis propria layer in North America:Methods and feasibility data. Surg Endosc 2018; 32:1787-92.

- 15. Zhu Y, Xu MD, Xu C et al. Microscopic positive tumor margin does not increase the rate of recurrence in endoscopic resected gastric mesenchymal tumors compared to negative tumor margin. Surg Endosc 2020; 34:159-69.

- 16. Sawada A, Hirasawa K, Maeda S. Endoscopic muscularis dissection for gastrointestinal mesenchymal tumor. Dig Endosc 2020; 32:e106-8.

- 17. Shichijo S, Uedo N, Yanagimoto Y et al. Endoscopic full-thickness resection of gastric gastrointestinal stromal tumor:A Japanese case series. Ann Gastroenterol 2019; 32:593-9.

- 18. Abe N, Takeuchi H, Ohki A et al. Comparison between endoscopic and laparoscopic removal of gastric submucosal tumor. Dig Endosc 2018; 30(Suppl 1):7-16.

- 19. Joensuu H. Risk stratification of patients diagnosed with gastrointestinal stromal tumor. Hum Pathol 2008; 39:1411-9.

- 20. Yoshida M, Takizawa K, Nonaka S et al. Conventional versus traction-assisted endoscopic submucosal dissection for large esophageal cancers:a multicenter, randomized controlled trial(with video). Gastrointest Endosc 2020; 91:55-65.e2.

- 21. Yamasaki Y, Takeuchi Y, Kato M et al. Line-assisted complete closure of large gastric mucosal defects by use of multiple clip-and-line technique, Video. VideoGIE 2016; 1:49-50.

- 22. Yamamoto Y, Kikuchi D, Nagami Y et al. Management of adverse events related to endoscopic resection of upper gastrointestinal neoplasms:Review of the literature and recommendations from experts. Dig Endosc 2019; 31(Suppl 1):4-20.

- 23. Stavropoulos SN, Modayil R, Friedel D. Current applications of endoscopic suturing. World J Gastrointest Endosc 2015; 7:777-89.

- 24. Huberty V, Leclercq L, Hiernaux M et al. Endoscopic full-thickness resection using an endoluminal-suturing device:a proof-of-concept study. Endosc Int Open 2019; 7:E1310-5.

- 25. Chiba H, Ohata K, Mori H et al. A novel endoscopic suturing device after endoscopic full-thickness resection of gastric submucosal tumor. Endoscopy 2022; 54:E419-20.

- 26. Inoue T, Shichijo S, Nakajima K. Novel protective retrieval device for a large rectal cancer specimen resected by endoscopic submucosal dissection. Dig Endosc 2021; 33:e129-30.

- 27. Demetri GD, von Mehren M, Antonescu CR et al. NCCN Task Force report:Update on the management of patients with gastrointestinal stromal tumors. J Natl Compr Canc Netw 2010; 8(Suppl 2):S1-44.

- 28. McCarter MD, Antonescu CR, Ballman KV et al. Microscopically positive margins for primary gastrointestinal stromal tumors:Analysis of risk factors and tumor recurrence. J Am Coll Surg 2012; 215:53-60.

https://orcid.org/0000-0002-5750-0976

https://orcid.org/0000-0002-5750-0976

https://orcid.org/0000-0002-8508-827X

https://orcid.org/0000-0002-8508-827X

https://orcid.org/0000-0003-2845-7988

https://orcid.org/0000-0003-2845-7988

https://orcid.org/0000-0001-9766-509X

https://orcid.org/0000-0001-9766-509X

https://orcid.org/0000-0002-1691-2085

https://orcid.org/0000-0002-1691-2085

https://orcid.org/0000-0002-3029-9272

https://orcid.org/0000-0002-3029-9272