【背景・目的】近年90歳以上の総胆管結石症例は増加傾向にあるが,内視鏡治療の有効性や安全性についてはほとんど検討されていない.そこで90歳以上の超高齢者における内視鏡治療の有効性,安全性について検討することを目的とした.

【方法】2015年4月1日から2022年3月31日までに当院および糸魚川総合病院において内視鏡治療を試みた超高齢者の総胆管結石症例86例を対象とし,結石除去群(56例)と胆管ステント留置群(30例)において偶発症や胆管炎の再発率などを後方視的に比較検討した.

【結果】早期偶発症は結石除去群で3例(5.3%),胆管ステント留置群で1例(3.3%)であり,安全性は同等であった.胆管炎の再発率はそれぞれ6例(10.7%),13例(43.3%)であり,胆管ステント留置群で有意に高率であり(p=0.001),そのうち2例(6.6%)が胆管炎で死亡した.

【結論】超高齢者の総胆管結石症例においても内視鏡治療が可能な症例では,胆管ステント留置にとどめず,完全結石除去まで試みた方がよい.

Background/Aims: The prevalence of common bile duct stones is known to increase with age, as evident in the number of older adults >90 years who have this condition. Although several studies on endoscopic treatment for common bile duct stones in older adults have been reported, few studies have examined patients aged >90 years.

We aimed to evaluate the efficacy and safety of endoscopic therapy for patients in the said age group.

Methods: We retrospectively collected data of 86 patients (>90 years old) who have attempted endoscopic treatment at two institutions—Toyama Red Cross Hospital and Itoigawa General Hospital—between April 2015 and March 2022. We compared the efficacy and safety of endoscopic stone removal with those of permanent biliary stenting by assessing the incidence of adverse events (AEs) and rate of cholangitis recurrence.

Results: Of the 86 patients, 56 had undergone complete endoscopic stone removal and 30 had undergone permanent biliary stenting. Three (5.3%) patients in the stone removal group and one (3.3%) patient in the biliary stenting group experienced early AEs, with no significant differences between the groups. Recurrent cholangitis happened more frequently in the biliary stenting group (43.3%) than in the endoscopic stone removal group (10.7%; P = 0.001). Two patients died of cholangitis.

Conclusions: In older adults >90 years who can be treated endoscopic therapy, it is better to attempt complete endoscopic stone removal for bile duct stone treatment, instead of just biliary stenting.

総胆管結石の罹患率は加齢に伴い上昇することが知られており 1),最近では,90歳以上の超高齢者の症例に対して内視鏡的治療を行う機会も増えてきている.80歳以上の総胆管結石に対して,結石除去と胆管ステント留置を比較した後方視的検討では,早期偶発症の発生率に有意差を認めなかったものの,胆管炎再発の発生率は胆管ステント留置で有意に高率であり,再発までの期間も短かった 2),3).これらの結果から,胆石症診療ガイドライン2021(改訂第3版)では高齢者や重篤な基礎疾患を有する症例においても,可能であれば結石除去を試み,胆管ステント留置は長期の生命予後が期待できない場合に限定するとされている.このように,高齢者の総胆管結石治療に関する報告はいくつかあるが,90歳以上の超高齢者の治療成績や安全性についてはほとんど検討されていない.今回われわれは,90歳以上の超高齢者を対象として,胆管ステント留置術が選択される患者背景を同定し,更に,胆管ステント留置の有効性,安全性について結石除去群と比較検討した.

2015年4月1日から2022年3月31日までに富山赤十字病院および糸魚川総合病院で内視鏡的治療(結石除去および胆管ステント留置)を行った90歳以上の総胆管結石患者を対象とした.

胆管ステント留置が選択されやすい背景因子について,結石除去群と比較して下記の項目で検討した:年齢,性別,胆管炎重症度(TG18 4)に準じて),併存疾患,Performance status(PS),サルコペニアの有無,抗血栓薬の有無,大結石もしくは積み上げ結石の有無,乳頭周囲憩室の有無.併存疾患は,心血管系疾患,脳血管系疾患,認知症に分類した.サルコペニアの評価はCTで第3腰椎下縁の腸腰筋面積を測定して算出するpsoas muscle index(PMI)を用いた.Hamaguchiら 5)の報告で定義されたサルコペニアに基づいて,男性6.36cm2/m2,女性3.92cm2/m2をカットオフ値とし,カットオフ値未満でサルコペニアありと判定した.大結石は12mm以上,積み上げ結石は3個以上と定義した.

内視鏡治療は血圧,脈拍,心電図モニター,酸素飽和度をモニタリングしながら,ミダゾラム(1~3mg)で鎮静した.投与量は年齢や体重,基礎疾患を考慮し,主治医の判断で決定された.術中に適宜追加,もしくはペンタゾシン(7.5~15mg)を併用した.鎮痙薬は必要時に臭化ブチルスコポラミンあるいはグルカゴンを使用した.術後はフルマゼニル(0.5mg)を静脈注射した.

抗血栓薬を内服している症例は「抗血栓薬服用者に対する消化器内視鏡診療ガイドライン」 6)に準じて休薬し,処置を行った.抗血栓薬内服中の緊急内視鏡的逆行性膵胆管造影法(ERCP)症例では胆管ステントを留置して二期的に結石除去を行った.原則として乳頭処置は内視鏡的乳頭括約筋切開術(EST)を選択したが,出血リスクの高い症例や傍憩室乳頭・憩室内乳頭でESTが安全に施行できないと判断した場合には内視鏡的乳頭バルーン拡張術(Endoscopic papillary balloon dilation:EPBD)もしくは内視鏡的乳頭大口径バルーン拡張術(Endoscopic papillary large balloon dilation:EPLBD)を選択した.また,大結石の場合にはEST付加後にEPLBDを施行した.ESTの既往がある症例においては,バルーン拡張のみ実施した.

また,結石除去群と胆管ステント留置群で治療成功率,早期偶発症(膵炎,出血,穿孔,呼吸機能障害,心不全,脳血管障害)の発生率,胆管炎の再発率,死亡率などの長期予後について比較検討し,胆管炎再発のリスク因子を抽出した.早期偶発症の定義,重症度はCottonらの基準を用いて評価した 7).

退院後のfollow up dateは2022年8月時点の診療録,もしくは自宅に電話連絡し収集した.

統計学的解析はFisherの正確検定,Mann-Whitney U検定,Log rank検定を用いた.胆管炎再発までの期間,および全生存期間はKaplan-Meier法とLog rank検定により解析した.また胆管炎再発のリスク因子については単変量解析,多変量解析(ロジスティック回帰分析)を用いて評価した.すべての統計学的検討はEZRを用いてp<0.05の場合に有意差ありと判定した.

また本研究は,各施設の倫理委員会の承認を得ている(承認番号 富山赤十字病院:2021-1,糸魚川総合病院:第338番).

内視鏡的治療を行った90歳以上の総胆管結石患者は92例であり,そのうち内視鏡挿入時に穿孔した1例,胆管挿管が困難であった2例,悪性腫瘍(乳頭部癌,肝門部胆管癌)を合併していた2例,再建腸管の1例を除外した計86例を対象とした.

胆管炎の治療は,TG18 4)に準じて軽症もしくは中等症であれば一期的な結石除去を行い,重症であれば緊急胆管ステントを留置されることが多いが,主に主治医の判断で治療選択がされていた.

一期的結石除去を試みられた症例は56例であり,そのうち6例は遺残結石のため胆管ステントを留置された.二期的結石除去を試みられた症例は7例であったが,1例は不成功となり,再度胆管ステント留置を施行された.23例は胆管ステント留置のみで終了した.最終的に完全結石除去を行われた症例は計56例,胆管ステント留置を行われた症例は30例であった(Figure 1).胆管ステント留置群では胆管炎が再発するまでステントの交換は行われなかった.

治療経過.最終的に胆管ステント留置を行われた症例は30例,完全結石除去を行われた症例は計56例であった.

結石除去群,胆管ステント留置群で年齢中央値は92歳(90~99歳),91歳(90~104歳)であった.併存疾患は両群において有意差は見られなかったが,胆管ステント留置群では心血管疾患や認知症の症例が多く見られた.PSが3もしくは4の症例は結石除去群で20例(35.7%),胆管ステント留置群で19例(63.3%)であり,胆管ステント留置群でPS不良例が多かった(p=0.022).サルコペニアを認めた症例は19/46例(41.3%),14/24例(58.3%)であった(16例は身長のデータがなく算出できず).抗血栓薬を内服していた症例はそれぞれ21例(37.5%),9例(30%)であった.結石最大径の中央値は8mm(2~20mm),12mm(4~20mm),結石数は1個(1~5個),3個(1~10個)であった.大結石もしくは積み上げ結石を認めた症例は結石除去群で22例(39.2%)に対し,胆管ステント留置群で21例(70%)であり,有意に胆管ステント留置群で高率であった(p=0.012).傍乳頭憩室を認めた症例は24例(42.8%),12例(40%)であった(Table 1).

患者背景.

以上のことより,PS低下例や大結石・積み上げ結石例で胆管ステント留置を選択される傾向があった.

手技成功率は結石除去を試みた群で77.7%(49/ 63例),胆管ステント留置を選択した群で100%であった.結石除去群ではEPLBDを選択された症例も含めて,9割近くの症例でESTを施行されていた.一方,胆管ステント留置群ではESTを施行されている症例は少なかった.処置時間には両群で差がなかった(Table 2).

手技成功率・治療内容.

内視鏡関連の早期偶発症は,結石除去群で3例(5.3%),胆管ステント留置群で1例(3.3%)であった.結石除去群でERCP後膵炎(軽症),追加の内視鏡治療が必要となったEST後出血(中等症),脳血管障害(重症),胆管ステント留置群でERCP後膵炎(軽症)が見られたが,早期偶発症の発生率に有意差は認めなかった(Table 3).

早期偶発症の発生率.

観察期間の中央値は結石除去群で406.5日(7~2,560日),胆管ステント留置群で613.5日(13~1,974日)であった.入院期間は完全結石除去群で15日(2~403日),胆管ステント留置群で19.5日(5~367日)であり,有意差は認めなかった.胆管炎の再発は結石除去群で6例(10.7%)に対し,胆管ステント留置群で13例(43.3%)であり,有意に高率であった(p=0.001).胆管炎を再発した13例の内訳は8例が胆管ステントの閉塞,5例が胆管ステントの脱落によるものであり,全例胆管ステントを交換したが,そのうち2例(6.6%)が胆管炎で死亡した.胆管炎の再発まではそれぞれ221日(162~637日),315日(15~1,012日)であった.観察期間中の死亡は結石除去群で3例(5.3%),胆管ステント留置群で10例(33.3%)であり,胆管ステント留置群で有意に高率であった(p=0.001)(Table 4).

長期予後.

1年以内の胆管炎再発までの累積発生率は,結石除去群で13.1%,胆管ステント留置群で32.9%であり,胆管炎発症までの期間中央値は結石除去群で未到達,胆管ステント留置群で654日(95%CI:315-NA)であり,胆管ステント留置群で有意に短かった(p=0.003)(Figure 2-a).

a:胆管炎累積再発率.1年以内の胆管炎累積再発率は,結石除去群で13.1%,胆管ステント留置群で32.9%であった.

b:全生存率.2年生存率は結石除去群で94.4%,胆管ステント留置群で62.6%であり,胆管ステント留置群で有意に不良であった.

また全生存期間は両群で未到達であった.2年生存率は結石除去群で94.4%,胆管ステント留置群で62.6%であり,胆管ステント留置群で有意に不良であった(p=0.008)(Figure 2-b).

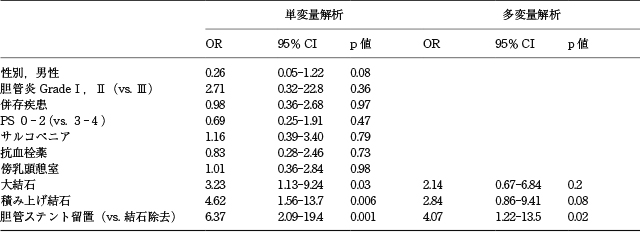

性別(男性/女性),胆管炎重症度(GradeⅠⅡ/ Ⅲ),心疾患・脳血管疾患の併存疾患(有/無),PS(0-2/3-4),サルコペニア(有/無),抗血栓薬(有/無),傍乳頭憩室(有/無),大結石(有/ 無),積み上げ結石(有/無),胆管ステント留置/結石除去の項目で胆管炎再発のリスク因子について評価した(Table 5).単変量解析では大結石(OR=3.23,95%CI 1.13-9.24;p=0.03),積み上げ結石(OR=4.62,95%CI 1.56-13.7;p=0.006),胆管ステント留置(OR=6.37,95%CI 2.09-19.4; p=0.001)の項目が胆管炎再発のリスク因子として抽出された.多変量解析を行うと,胆管ステント留置が胆管炎再発の独立したリスク因子であった(OR=4.07,95%CI 1.22-13.5;p=0.02).

胆管炎再発リスク因子.

本検討では90歳以上の総胆管結石患者において結石除去群と胆管ステント留置群の有効性,安全性を後方視的に比較検討した.胆管ステント留置術はPS不良例や大結石,積み上げ結石例で選択されやすい傾向があった.また,結石除去群と胆管ステント留置群では早期偶発症の発生率に差は見られなかったが,胆管炎の再発率は胆管ステント留置群で有意に高率であった.

高齢者では総胆管結石の罹患率は上昇するが,特に大結石や積み上げ結石など,完全結石除去が難しい症例が多く見受けられる.脱水や食事摂取量の低下などが胆汁鬱滞を引き起こし,総胆管結石の形成および胆道感染を来しやすく,傍乳頭憩室も食物残渣の貯留,Oddi括約筋の機能低下などによる逆行性感染を来し,胆管炎発症の因子の一つとされている 8),9).

90歳以上の総胆管結石症例では個々の全身状態や基礎疾患などを考慮して,主治医の判断で治療法を選択してきた.超高齢者ではPS不良例や重篤な基礎疾患を有している症例が多く,合併症を来した場合には予後に影響する可能性が非常に高い.本検討から除外した内視鏡挿入時の消化管穿孔例は保存的加療で改善し,施設へ退院となっているが,ERCPの適応については主治医の慎重な判断が必要となる.

ESTによる完全結石除去は90歳以上の超高齢者と非超高齢者とでは早期偶発症や死亡率に差がないという報告や 10),EST後の早期偶発症と年齢には関係が認められないとの報告もある 11).これは高齢者では外分泌機能低下のため膵炎になりにくいことが可能性として考えられている 12).またERCP後膵炎のリスク因子の一つに70歳以下の年齢が挙げられており,高齢者よりも若年での発生率が高いことが報告されている 10).一方で高齢者は重篤な心疾患,呼吸器疾患,脳血管疾患などの基礎疾患の合併率が高率であり,内視鏡治療は呼吸循環動態への負担も大きい 13).そのため内視鏡治療後に脳血管障害や心不全,誤嚥性肺炎などの偶発症を来しやすい.本検討では結石除去群と胆管ステント留置群で早期偶発症の発生率に有意差は認めなかったが,結石除去群では中等症以上の偶発症を認めた.EST後出血を来した症例はワーファリン内服中の症例であり,内視鏡的止血を施行された.脳血管障害の1例はアテローム血栓性脳梗塞であり,元々抗血栓薬の内服はなく,脳梗塞発症後の精査で頸動脈の狭窄が判明したことから,内視鏡処置の侵襲や循環動態への負担により発症したと推測される.既報 10),11)通り,ESTを含めた総胆管結石に対する内視鏡治療は超高齢者においても比較的安全であることが示唆されるが,症例によっては重篤な偶発症を発症することがあり,予想される偶発症について,ERCP前に十分な説明が必要である.

また完全結石除去を行っても入院期間の延長は見られず,長期入院に伴いADLが低下するリスクは少ないと考える.一方で,胆管ステント留置群で長期入院を要した症例が比較的多く見られた.胆管ステント留置群ではPS低下例が多く,施設や療養型病院への退院調整が必要となったため,入院期間が延長したと考えられた.

大結石や積み上げ結石など完全結石除去が難しい症例においては胆管ステントを留置することにより,結石サイズが小さくなったり,消失したりするため,胆管ステント留置が有効であるとの報告を複数認めるが 14)~16),本検討では胆管ステントを留置することにより胆管炎の再発を高頻度で認めた.また胆管炎の再発にはPSの低下や結石のサイズが影響しているとの報告があるが 2),17),われわれの検討では胆管ステント留置が唯一のリスク因子であった.しかし,胆管ステント留置は胆管炎の再発率を増加させるものの,大結石・積み上げ結石症例では内視鏡処置が長時間になることが予想され,呼吸循環動態が不安定で,長時間の処置に耐えられない患者には,胆管ステント留置が有効である可能性がある.

また有意差はないが,完全結石除去群の観察期間は胆管ステント留置群に比べて200日程度短く,完全結石除去群ではfollow upが不十分であったため,イベント発生率も少なかった可能性が考えられる.

胆管炎は3~6カ月毎を目安とした定期的な胆管ステントの交換によって予防できるとされているが 18),長期胆管ステント留置となった患者側の要因から,定期的な入院は困難であることが予想される.本検討の早期偶発症,長期予後の成績からは,ステント留置を行った症例に対して,定期交換のために複数回ERCPを行うよりも,可能であれば結石除去を試みる方が患者の入院日数も短縮でき,負担も少ないと考える.

年齢で治療選択の安全性を比較されることが多いが,ADLが自立している症例や重篤な基礎疾患を持たない超高齢者も増えている.Sugimotoらは年齢だけを理由に結石除去を避ける必要はないと報告している 19).サルコペニアは手術適応や化学療法を行うにあたって考慮されることがあり,侵襲的な内視鏡治療に関しても同様と考えられる.そこで客観的に全身状態を評価できる方法として,本検討ではサルコペニアの指標であるPMI 20)を用いた.しかし,本検討は後ろ向き研究でデータ収集ができなかった症例もあり,検討が不十分であった.今後,客観的に全身状態を評価できる予後因子については更なる検討が必要となる.

90歳以上の超高齢者の総胆管結石に対して,胆管ステント留置術は胆管炎再発率が高いことから,背景疾患や全身状態を考慮した上で完全結石除去まで試みた方がよいと考えられた.

本論文の要旨は第105回日本消化器内視鏡学会総会において発表した.

本論文内容に関連する著者の利益相反:安田一朗(オリンパス株式会社,ガデリウス・メディカル株式会社,株式会社メディコスヒラタ)