2020 年 29 巻 1 号 p. 97-105

2020 年 29 巻 1 号 p. 97-105

近年,少子高齢社会にある我が国においては,看護の在り方に関わる様々な改革が進んできた.看護職の役割や活動の場の多様化が進む中で,大学における看護学教育においては,これらの社会の変遷に対応し,看護師として必要となる能力を備えた質の高い人材を養成するため,学士課程教育の内容の充実を図ることが求められている.このような状況を踏まえ,各大学の学士課程における看護学教育の水準の維持向上に資するため,平成29年10月「看護学教育モデル・コア・カリキュラム」が取りまとめられた(大学における看護系人材養成のあり方に関する検討会,2017).看護大学は,こうした社会情勢を踏まえ,看護教育の質を保証し,社会の要請にこたえられる看護師養成に努めている.

看護学生は,専門的知識・技術の習得に加え,実践能力の向上が期待されている.つまり,看護学生は,多くの大学生が抱えている学業,人間関係,大学生活,就職活動におけるストレスに加え,専門的知識・技術の習得,国家資格取得など多様なストレス因子を抱えていると言える.小笹ら(2018)の研究では,3年次のストレス反応得点が学年のなかで最も高く,これは,調査時期が臨地実習直前であることが関係していると分析をしている.さらに,看護学生の臨床実習ストレスと抑うつ傾向の関連も示唆されており(Hsiao et al., 2010),臨地実習が看護大学生に大きな影響を及ぼす体験であることは明白である.また,看護学生のストレス度と他因子との関連は,各学年に特異なストレスフルな出来事であるストレッサーが関与している(小笹ら,2018;市丸・山本・野田,2001).このように,看護大学生のストレスは,学生の置かれている状況により変化し,学年進行に伴い精神的健康への影響があると考えられる.

大学生活を送るうえでの影響要因のひとつとして対人関係能力があり,対人関係を円滑に運ぶための技能は社会的スキルといわれている(菊池,2014).看護職にとって社会的スキルは,患者との関係構築や円滑な関わりを行う上で,必要不可欠な能力である.看護学生は他学部の学生と比較して,入学時には対人関係に自信を持っている学生が多く,社会的スキルが比較的高いと言われている.その反面,医療系の学生は他学部の学生と比較すると対人関係のストレスが大きいという報告もある(大杉ら,2001).看護大学では3年次の臨地実習で,看護職としての対人関係を展開し,看護実践能力を養っていく.成人看護学実習前後の社会的スキルは,実習前に比べ実習後の合計点が有意に上昇し(下村・和田・時長,2015),さらに,半年間にわたる臨地実習前後の社会的スキルは,実習前に比べ実習後に有意に上昇した(石光・古谷・林,2012)という報告がある.一方で,臨地実習で「困難な体験をたくさんした」看護大学生は,社会的スキルの総得点を含むすべての下位尺度スキル得点が低い傾向があった.これは,もともと社会的スキルの低い学生が実習で苦労したり,学生自身が,実習で苦労した原因が社会的スキルの低さであると実感し,低い得点をつけたりしたためであったと報告されている(武田・鉢呂・工藤,2012).看護大学生にとって,臨地実習は,学生の社会的スキルを向上させる経験となりうる反面で,学生が,自身の社会的スキルを振り返ることで,自身の社会的スキルを正しく捉えることができたり,自信を低下させたりする可能性のある特異な経験であると言える.社会的スキルに自信がない学生は,臨地実習において,困難さや不安を感じる可能性がある.

看護大学生の社会的スキルと不安には有意な関連があり,さらに,学年により,社会的スキルに差があることが明らかとなっている(後藤ら,2018).そのため,学年や学生の特性に応じた不安軽減や社会性向上への支援を継続的に行う必要性があると考える.

そこで,今回の研究では,看護学生の対人関係の社会的スキルと不安に注目し,4年間の縦断調査結果の分析を行った.これまで,対人関係の社会的スキルと特性不安・状態不安について,4年間の縦断研究を行った論文はみられない.社会的スキルと不安の性別との関連や学年進行に伴う変化を明らかにし,看護学生へ学年ごとのきめ細かい支援体制の構築のあり方について考察した.

本研究の目的は,看護学生の学年進行に伴う社会的スキルと不安の経年変化を明らかにすることである.その意義は,看護学生へのきめ細かい支援体制の構築に繋げることである.

対象者は,A大学4年次94名(女性81名,男性13名)のうち留年・休学がなく4年間の調査に同意し,すべてのデータに欠損値のない60名(女性54名,男性6名).

2. 調査期間調査は2015年~2018年の4年間,毎年6月に実施した.

3. 調査方法社会的スキル尺度(以下KiSS-18と示す)とSTAIの調査用紙を配布し,回収は,A大学内に設置した回収ボックスへの投函する留置法とした.

4. 調査項目 1) 基本属性学年,年齢,性別.

2) 社会的スキルの測定尺度社会的スキルの測定は,KiSS-18(Kikuchi’s Scale of Social Skills-18 items,菊池,1988)を用いた.KiSS-18は,菊池章夫(社会心理学研究者)がGoldstein,Sprafkin,Gershaw,& Kleinの「若者のための社会的スキル」リストをもとに作成した若者用スキル尺度であり,信頼性や妥当性も広く確認されている(菊池,2007;菊池・長濱,2008).質問項目は全18項目から成り,下位尺度は「初歩的なスキル」,「高度のスキル」,「感情処理のスキル」,「攻撃に代るスキル」,「ストレスを処理するスキル」,「計画のスキル」の6つの側面を含んでいる.回答方法は「いつもそうだ(5点)」「たいていそうだ(4点)」「どちらともいえない(3点)」「たいていそうでない(2点)」「いつもそうでない(1点)」の5段階評価である.18項目の得点が高いほど対人関係の社会的スキルが高いことを示し,対象者(回答者)が認知している対人関係における社会的スキルの程度を測るものである.

3) 不安の測定尺度不安の測定は,日本版STAI(STAI):STAI 状態・特性不安検査(Form X)を用いた.原著者は,Spielberger CDである.質問項目は,個人の状況要因に影響されず長期的な不安の強さ(特性不安)とそれぞれの場面で一過性に感じる不安の強さ(状態不安)を測定する検査表である.評価方法は,状態不安尺度20項目,特性不安尺度20項目の質問事項から成る.20項目の状態不安尺度で不安を喚起する事象に対する一過性の状況反応,20項目の特性不安尺度で不安体験に対する比較的安定した反応傾向を査定する.以上の各20項目それぞれの不安存在項目と不安不在項目の得点を査定し,状態不安尺度,特性不安尺度を20~80点に得点化し,I~Vの5段階評価(Iは非常に低い,IIIは普通,Vは非常に高い)をする.本検査により,不安になりやすい性格傾向(特性不安)と刻々と変化する一過性の不安状態(状態不安)とに区別して不安の存在を評価することができる.企業等での組織的なメンタルヘルス,各種病院・福祉施設等での臨床用,学生相談,産業カウンセリング,そして研究用の資料として利用されている.

4. データ分析方法KiSS-18の学年進行に伴う経年変化と性別による比較,STAIの学年進行に伴う経年変化と性別による比較をKolmogorov-Smirnov検定を用いて,データの正規性を確認後,性別はt検定,学年別比較は一元配置分散分析を用いて検討した.

STAIとKiSS-18の相関は,Pearson積率相関係数を用いて分析した.

統計解析には,IBM SPSS Statistics Ver. 24 for Windowsを用いた.全ての検定におけるp値は両側であり,p < 0.05を有意差ありとした.

5. 倫理的配慮本研究の実施に当たっては,施設の倫理審査委員会の承認を得た(第2014003号).対象には,本研究の目的,方法,内容,本研究の参加をいつでも拒否できること,拒否しても不利益は被らないこと,プライバシーは厳重に保護されること等を口頭と書面を用いて説明した.得られたデータは個人が特定されないよう記号等を用いて厳重に保管した.また,論文発表は本人が特定されることがないよう十分な配慮を行うことを説明した.研究協力者と研究者が,学生と教員という関係性であるため,強制力が働くこと及び,人物評価に結び付けられると誤認されることを考慮し,研究への協力は自由意思によるものであり,人物評価とは無関係であることを説明した.その後,同意を得られた対象者へ自己記入式質問紙への記入を依頼した.

KiSS-18の総得点の各学年平均点は,1年次61.93点,2年次59.53点,3年次61.47点,4年次61.91点だった(図1).下位尺度のすべてにおいて学年別比較したが,学年間で統計的有意差は認められなかった.

学年ごとのKiSS-18の比較(合計)

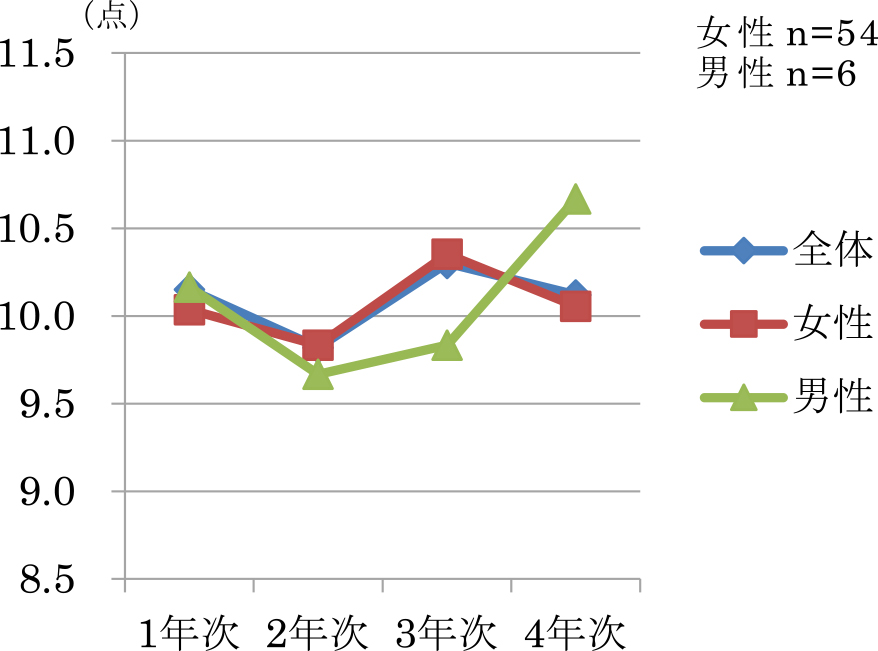

初歩的なスキルの平均点は,1年次10.23点,2年次9.73点,3年次10.21点,4年次10.22点.女子学生の平均点は,1年次10.19点,2年次9.74点,3年次10.13点,4年次10.13点だった.男子学生の初歩的なスキルの平均点は,1年次10.83点,2年次9.67点,3年次10.83点,4年次11.00点だった.女子学生の平均点よりも男子学生の平均点が高い傾向にあった.男女ともに2年次の時に最も低下していた.特に,男子学生では,2年次で平均点が–1.16点と大きく低下し,女子学生の平均点を下回っていた.

学年ごとのKiSS-18の比較(初歩的なスキル)

高度のスキルの平均点は,1年次11.00点,2年次10.38点,3年次10.58点,4年次10.82点だった.女子学生の平均点は,1年次11.00点,2年次10.33点,3年次10.54点,4年次10.13点だった.男子学生の高度のスキルの平均点は,1年次11.03点,2年次10.83点,3年次11.00点,4年次11.00点だった.

女子学生の平均点は,1年次,3年次,2年次,4年次の順に高かった.男子学生は,2年次でわずかに低下するものの,4年間を通して大きな変化はなかった.

学年ごとのKiSS-18の比較(高度のスキル)

感情処理のスキルの平均点は,1年次10.15点,2年次9.82点,3年次10.30点,4年次10.12点だった.女子学生の平均点は,1年次10.04点,2年次9.83点,3年次10.35点,4年次10.06点だった.男子学生の感情処理のスキルの平均点は,1年次10.16点,2年次9.67点,3年次9.83点,4年次10.67点だった.

学年ごとのKiSS-18の比較(感情処理のスキル)

女子学生の平均点は,3年次,4年次,1年次,2年次の順に高く,1年次と4年次はほぼ同じだった.男子学生は,2年次で低下した後,徐々に上昇して4年次に最も高くなっていた.

4) 攻撃に代るスキルの経年変化(図5)攻撃に代るスキルの平均点は,1年次9.98点,2年次9.53点,3年次9.92点,4年次9.98点だった.女子学生の平均点は,1年次9.98点,2年次9.50点,3年次9.94点,4年次10.00点であり,2年次の平均点が最も低かった.男子学生の攻撃に代るスキルの平均点は,1年次9.98点,2年次9.83点,3年次9.67点,4年次9.83点であり,男子学生は3年次の平均点が最も低かった.

学年ごとのKiSS-18の比較(攻撃に代るスキル)

ストレスを処理するスキルの平均点は,1年次10.29点,2年次9.83点,3年次10.02点,4年次10.52点だった.女子学生の平均点は,1年次10.30点,2年次9.80点,3年次10.07点,4年次10.48点だった.男子学生のストレスを処理するスキルの平均点は,1年次10.27点,2年次10.17点,3年次9.50点,4年次10.83点だった.女子学生は2年次に最も低下し,徐々に上昇していた.男子学生は,3年次に最も低下し,4年次に最も平均点が高かった.

学年ごとのKiSS-18の比較(ストレスを処理するスキル)

計画のスキルの平均点は,1年次10.27点,2年次10.23点,3年次10.45点,4年次10.22点だった.女子学生の平均点は,1年次10.30点,2年次10.30点,3年次10.43点,4年次10.31点であり,4年間を通して,大きな変化はなかった.男子学生の計画のスキルの平均点は,1年次10.23点,2年次9.67点,3年次10.67点,4年次9.33点であり,大きく変動していた.

学年ごとのKiSS-18の比較(計画のスキル)

特性不安・状態不安について学年別比較したが,学年間による統計的有意差は認められなかった.

1) 特性不安の経年変化(図8)特性不安の平均点は,1年次49.30点,2年次47.73点,3年次48.95点,4年次46.50点であった.1年次,3年次,2年次,4年次の順に高かった.女子学生の平均点は,全体の平均点と同様の推移を辿っていた.男子学生の平均点は,1年次に最も高く,学年が進むにつれて徐々に低下した.

学年ごとのSTAI特性不安の比較

学年ごとの平均点は,1年次44.25点,2年次41.81点,3年次42.03点,4年次44.50点であった.平均点は,2から3年次に低下し,4年次で最も高かった.男子学生は,1年次が最も高値で,学年が進むにつれて徐々に低下した.

学年ごとのSTAI状態不安の比較

| KiSS-18 | ||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 基本 | 高度 | 感情 | 攻撃 | ストレス | 計画 | 合計 | ||

| 1年次 | STAI特性 | –0.264* | –0.431** | –0.477** | –0.443** | –0.498** | –0.405** | –0.518** |

| STAI状態 | –0.249 | –0.513** | –0.507** | –0.430** | –0.582** | –0.438** | –0.560** | |

| 2年次 | STAI特性 | –0.166 | –0.378** | –0.541** | –0.357** | –0.398** | –0.433** | –0.457** |

| STAI状態 | –0.225 | –0.413** | –0.545** | –0.420** | –0.345** | –0.516** | –0.496** | |

| 3年次 | STAI特性 | –0.281* | –0.375** | –0.468** | –0.320* | –0.540** | –0.424** | –0.494** |

| STAI状態 | –0.305* | –0.400** | –0.487** | –0.375** | –0.526** | –0.421** | –0.516** | |

| 4年次 | STAI特性 | –0.535** | –0.447** | –0.425** | –0.365** | –0.496** | –0.335** | –0.536** |

| STAI状態 | –0.430** | –0.497** | –0.547** | –0.469** | –0.632** | –0.459** | –0.619** | |

Pearson積率相関係数 **p < 0.01,*p < 0.05

KiSS-18とSTAIは,両者とも,概ね2年次で低下していた.KiSS-18とSTAIの関連を見ると,1年次の初歩的なスキルと状態不安,2年次の初歩的なスキルと特性不安,2年次の初歩的なスキルと状態不安を除くすべてにおいて,KiSS-18の下位尺度とSTAIの特性不安・状態不安において,相関があった.

A大学看護学科学生のKiSS-18の総得点は,大学生標準化総得点53.08点よりも高かった.さらに,20代男性の平均点57.35点,20代女性の平均点57.91点(菊池・長濱,2008)と比べても高かった.看護学生は社会的スキルが高いと言われている.本研究においても,学年ごとに平均点に変化はあるものの,同様の結果が得られた.

1) 初歩的なスキルの経年変化一般的に,大学生は,高校から大学入学に伴い,それまで生活していた世界から,さらに世界が広がる.様々な土地で育った様々な価値観のある友人との出会いやアルバイトなどの社会経験などを経て,2年次になると,自分自身の感じていた初歩的スキルが1年次に感じていたものと比べて低く評価されるようになったと考えられる.特に,男子学生は,女子学生の比率の多い看護大学入学に伴い,生活環境がこれまでと大きく変化したと考えられる.今まで使っていた初歩的なスキルのスタイルを変化させなければいけなかったと考えられる.女子学生の多い看護大学という環境に慣れた後は,1年次の時と同様の平均点へと戻ったと考える.

2) 高度のスキルの経年変化女子学生は4年次になると平均点が低下していた.臨地実習では,主に実習のために編成されたグループで行動する.実習グループのメンバーは,気の合う友人とは限らない.遠方の実習においては,宿泊を伴うこともあり,場合によっては,それまで仲の良かった友人よりも長い時間を実習グループのメンバーと過ごすことにもなると考えられる.実習は学生にとっては過酷な経験であり,自分に余裕がなくなり,学生によっては,人間関係が上手くいかなくなるという経験も生じる.また,実習では,メンバーのみならず,実習指導者や教員との調整のために,高度なスキルを使う場面も増えてくる.これらの経験から,他人に指示をしたり,他人の輪の中に気軽に参加する,失敗をすぐに謝るといった高度なスキルの自己評価を下げた可能性がある.

一方,男子学生は,入学時に女子学生が多い,慣れない身の置き所のない環境の中で,女子学生との関係構築を行うために,1年次の時から,新たな社会的スキルを構築していくという体験をしている.豊嶋ら(2013)は男子学生の学生生活上の困難として,女子学生からの圧力として常にリーダーを押し付けられる,男子ということで当てにされることを挙げている.飯高・多喜田(2010)は,男子学生は女子学生からのプレッシャーとしてグループのリーダーをさせられることが多いことを挙げている.女子学生が多数占める中,男子学生はリーダー役割を担うことが増え,学内で高度なスキルを発揮する機会も多くなり,訓練されていくため,自信に繋がり,実習体験に左右されることなく,平均点に大きな変化が見られなかったのではないかと考える.

3) 感情処理のスキルの経年変化2年次で平均点が低下するのは,1年次で大学生活において変化した人間関係によるものと考える.

女子学生は3年次になると感情処理のスキルに自信をつけるが,4年次では平均点が低下している.これは,実習体験を通してうまく感情処理できない自分に気付く経験をしたために生じる変化と考えられる.男子学生は,2年次と3年次での体験を経て,自分自身の感情処理能力に自信をつけたと考えられる.

4) 攻撃に代るスキルの経年変化学生は,大学入学に伴い大学での学生や教員との新たな人との出会いやアルバイトを始めるなどの環境の変化の中で様々な背景を持つ人々と関わることが増加する.それにより他者とのかかわりのなかでトラブルを体験する機会も増加すると考えられ,そのため,2年次では,平均点が低下したと推察される.2年次では環境にも慣れ,対人関係も安定してくるため,3年次で「攻撃に代るスキル」が上昇したと考える.3年次になると,臨地実習が始まり,それまで接したことのない学生同士が約半年に渡り共に過ごすことになる.時には,学生同士で助け合い,時にはトラブルになることもある.また教員や実習指導者との関係性の中での経験など,日々の繰り返しの中で,攻撃に代るスキルを育み,3年次よりさらに4年次で上昇し,4年間を通して自信をもつに至ると考える.

5) ストレスを処理するスキルの経年変化ストレスを処理するスキルは,性別に関わらず,4年次で最も平均点が高くなっていた.石光・古谷・林(2012)の研究においても,ストレスを処理するスキルは,臨地実習前後で,下位尺度を構成する3項目全てが有意に上昇していた.学生は,4年間を通して,数々の課題に取り組み,かつ,臨地実習という特異な経験から生じるストレスへの対処方法を身に着け,それにより,「自分はストレスをうまく処理できる」と考えられるようになったと考える.男子学生は,2年次,3年次と次第に低下し,4年次で一気に高くなっている.これは学生集団の中での女子学生との関係性が関連していると考える.女子学生からの圧力を感じていた1年次,2年次を経て,3年次の臨地実習での経験からストレス処理に自信をもったと考えられる.

6) 計画のスキルの経年変化看護大学生の半年間にわたる臨地実習前後の社会的スキルの変化を調査した石光・古谷・林(2012)の研究では,臨地実習前後で「計画のスキル」の平均点が有意に上昇していた.しかし,本研究においては,4年間を通して,大きな変化はなかった.女子学生は,4年間を通して,平均点に大きな変化はなかったため,女子学生は,計画的に物事を遂行していると考えていると考察できる.一方,男子学生は,3年次までは上昇するが,4年次で平均点が低下した.これは,2年次までは課題をうまく処理できたことで,計画のスキルについて自信をもっていたが,3年後期の臨地実習などで実際は計画的に行動できなかった経験から低下したと考える.

2. 不安の経年変化 1) 特性不安の経年変化1年次は,調査時期が入学後2か月しか経過していないため,特性不安が高いのは,環境に慣れていないことによる緊張感が関連していると考えられる.2年次になると,大学生活に慣れてくるため,不安感が減少していく.3年次は,後期から領域実習が始まる時期であり,前期には,専門的科目の講義・演習が増加し,多くの課題が出てくる.久保・徳田(1999)は,女子学生は男子学生よりも「専門的知識や技術の習得」を重視し,「学業不安」は弱いが,長期的なスパンの不安,例えば卒業後の不安を強く,また早くから感じていると述べている.3年次における女子学生の特性不安の上昇は,調査の数ヶ月後から開始される臨地実習を見越したものであると推測できる.反対に,男子学生の平均点は,1年次から低下する.男子学生にとって,4年間の中で,入学年度が最も不安を感じる時期であったことが明らかになった.

特性不安は,状況要因に影響されない長期的な不安の強さを表すものと言われているが,重岡ら(2016)は,実習後にストレス感情が改善すると,特性不安も改善した学生が存在することを明らかにしており,学生にとって大きな経験である実習が,日常の感じ方に影響を及ぼす可能性を示唆している.看護学生にとっての4年間は,学生の感じ方にも大きな変化を及ぼすものであると考えられる.

2) 状態不安の経年変化状態不安は,入学年度である1年次が最も平均点が高かった.調査期間の6月は,基礎看護の授業が本格化し,白衣での演習が始まる時期である.徐々に看護学生としての意識も高まり,不安が増加してきたと考えられる.

女子学生の状態不安は,男子学生と比べると,1年次から3年次の平均点が低いが,4年次になると男子学生よりも上昇した.女子学生は男子学生よりも長期的なスパンの不安,例えば卒業後の不安を強く,早くから感じるため(久保・徳田,1999),将来を考える時期である4年次に,男子学生よりも不安を感じていた可能性がある.大学生の生活習慣およびストレスに関する男女比較の結果では,悩みやストレスを感じる程度は女子学生の方が有意に高いという報告がある(久井,2015).

男子学生は,看護学科入学に伴い,男子学生が少ないことによる肩身の狭さや居心地の悪さ,女子学生や女性の看護教員との関係性に気を遣いながらの生活が始まる(豊嶋ら,2013;飯高・多喜田,2010).そのため,4年間の中で,1年次の平均点が最も高かったと考えられる.そして,男子学生は,学生生活を通して,女子学生を理解し,異性とのよい人間関係の築き方を学び,少数派である同性間での結束を強めることで(豊嶋ら,2013),看護学生としての生活への対処法を身に着けることにより,不安が減少したと予測できる.また,これらの対処法を身に着けたことで,自信が生まれ,不安が再度上昇することはなかったと推察できる.

本研究における,不安状態の4年間の変化から,男子学生は1年次の時に最も不安を感じながら生活をしているものの,環境に慣れていくとともに不安も軽減していったと考えられる.女子学生は,環境変化に適応するのは早いが,その時の状況に不安感情が左右されやすいと考えられ,男子学生と比べると,今後を予想して不安を感じる傾向があることが明らかになった.看護大学においては,男子学生には入学時から環境に慣れるまでの間,支援を考慮する必要がある.また,女子学生に対しては,状況の変化に応じた柔軟な対応をしていく必要性が示唆された.

3. 社会的スキルと不安との関連KiSS-18の下位尺度とSTAIの関連は,1年次の初歩的なスキルと状態不安,2年次の初歩的なスキルと特性不安・状態不安を除いて負の相関が見られた.つまり,1年次と2年次の初歩的なスキルと不安には関連がないと言える.

2年次になると初歩的なスキルの自己評価は,1年次と比較すると低下するものの,不安との関連は見られなかった.学生は,1年間の大学生活やアルバイトなどを通して,自分自身の初歩的なスキルを自覚するものの,それによる日常生活への困難感を感じることがないため,不安を感じるまでには至らなかったと考えられる.

その後,学生は,2年次後期の基礎実習や3年次の臨地実習を通して,これまで関わってきたことのない幅広い年代層,様々な背景を持つ人々と接することになる.さらに,他者と調整していく能力を発揮する場面に数多く遭遇する.これらの体験を通して,学生は,自分自身の社会的スキルを再認識し,「今の自分の社会的スキルでは通用しないかもしれない」などの思いを抱くと考えられる.「社会的スキルを上手く発揮できない経験」は,多くの社会的スキルが必要とされる看護職を目指す自分と現実の自分を照らし合わせることで,学生の社会的スキルに対する自信を失わせ,不安感につながっていくと推測される.

4年間を通して,看護学生の社会的スキルに最も大きな影響を与える体験は,臨地実習であると言える.社会的スキルに対する不安は,臨地実習に対する不安にもつながり,学生の学習意欲や自己肯定感にも影響を及ぼすと考える.社会的スキルは学習に含まれた他者との関係をとおして育成されるものであり,学習活動を通して育まれるものである(山里・堀,2014).学生が積極的に学習行動を起こすことができるよう,教員は学生が自由に発言できる雰囲気を提供し,学生が看護に興味を持ち,主体的に学習できるような関わりが必要である.さらに,学生が臨地実習を通して体験したことを振り返り,意味付けをしながら,学生が自己の社会的スキルを客観的に考える機会を作る必要がある.そして,学生が自己の社会的スキルに対して,自信が持てるよう教育的な支援をする必要があると考える.

看護学生の社会的スキルは2年次で低下することが明らかになった.社会的スキルと不安の経年変化は,臨地実習や国家試験の存在が関連していると考えられる.学生が置かれている状況に応じた柔軟な支援の必要性が示唆された.

本研究を実施するに当たり,ご協力いただきました学生の皆様に心より感謝申しあげます.また,本研究の調査およびデータ処理に協力いただきました,広島都市学園大学石﨑文子先生,小泉千恵子先生,高橋尋子先生に感謝いたします.

すべての著者が,研究の構想およびデザイン,データ収集と分析,解釈に寄与し,論文作成を行った.すべての著者が最終原稿を読み,承認した.

本研究における利益相反は存在しない.