Abstract

筑波大学では食道癌に対し陽子線治療を施行し良好な治療成績を報告している.一方で,照射後食道潰瘍が56.4%の頻度で発生し,そのうち治癒不能な潰瘍を22.7%に認めている.陽子線照射後の難治性照射後潰瘍を当科では7例経験し,5例に穿孔または穿通を認めた.保存的治療を行った3例は合併症の制御が困難となり死亡したが,その後の2例は外科治療を施行し救命しえた.臨床的特徴として,初発症状が狭窄であること,初発症状から潰瘍形成,穿孔・穿通までの期間が1~2か月と極めて短期であり,すみやかな外科療法を検討する必要があることが挙げられる.手術所見の特徴として,潰瘍部位は周囲と強固に癒着しており剥離層の同定が困難であったが,血管障害を受けているため出血をほとんど認めず,鋭的操作により一度正しい剥離層を同定した後は比較的容易に剥離可能であった.

はじめに

放射線治療では,正常組織の耐容線量を考慮しつつ,腫瘍に治癒線量を投与する工夫が必要である.一般に陽子線治療はブラッグピークを有し,X線による放射線治療と比較して,病巣への線量の集中性が優れていると考えられており,物理学的な検討では,食道癌に対する陽子線治療は,肺,脊髄などの正常組織の線量を増加させずに腫瘍へ十分な線量を照射することが可能になると報告されている1).このため,根治的化学放射線療法による心肺系への晩期障害を軽減するために陽子線の導入が提言されている2).

筑波大学陽子線医学利用研究センターでは1985年より食道癌に対する陽子線治療に取り組み,主としてX線と陽子線の併用による治療成績を報告した3).この時期は,化学療法の併用を行わず,陽子線単独治療を主として腫瘍制御率向上を目的とした高線量投与が行われた.その結果,T1食道癌症例では心肺毒性を軽減しつつ5年局所制御率83%,5年生存率55%(95% disease-specific survival)と良好な成績が得られたが,同時に高線量投与群において晩期障害としての難治性食道潰瘍の発生が認められた.2003~2007年に当院消化器外科を受診し,何らかの理由により外科治療を成しえなかった進行度Ⅰ期患者で,希望者に対し陽子線単独治療を施行,その中で7例の難治性食道潰瘍を経験し,5例に穿孔または穿通などの致死的な晩期障害が発現した.初期の3例については保存的治療を行ったが死亡した.この経験をもとにその後の2症例に対しては手術時機を逸することなくサルベージ手術を行い救命しえた.

本論文では症例を供覧し,難治性食道潰瘍の臨床病理学的な特徴とサルベージ手術の留意点に関して考察する.

症例

症例1:54歳,男性

主訴:摂食困難

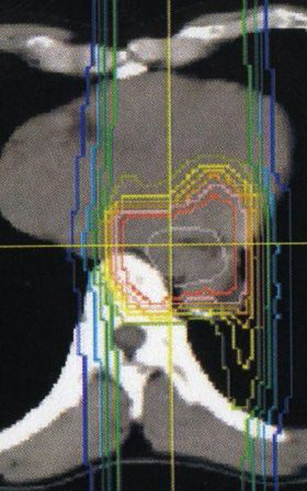

現病歴:胸部中部食道に0-IIc型,T1bN0M0進行度Iの食道扁平上皮癌を認め,79.2 GyE/36回(GyE:陽子線の線量に生物学的効果を加味して1.1を乗じた線量)の陽子線治療を施行した(Fig. 1).その後は再発を疑う所見を認めなかったが,10か月後に摂食困難のため再入院となった.入院時検査所見では,白血球数10,100/mm3,CRP 5.2 mg/dlと炎症反応の上昇を認めた.上部消化管内視鏡検査では,陽子線照射部位と一致するような食道の狭窄と深ほれの潰瘍を認めたが,癌の再発を示唆する所見は認められなかった.

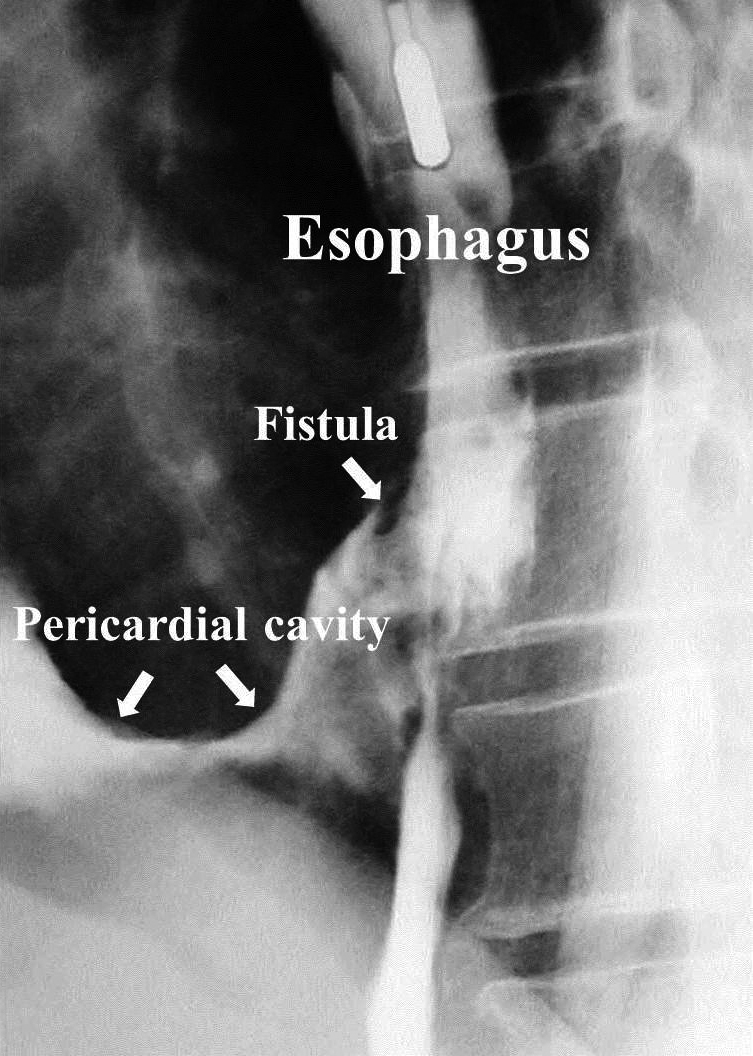

照射後食道潰瘍と考え,すぐに絶飲食などの保存的治療を開始した.再入院から2か月後,潰瘍の心囊への穿通を認めた(Fig. 2, 3)ため,心囊ドレナージ,心囊内大網充填術,および食道カバードステント留置を施行したが,心囊内の炎症持続によると考えられる冠動脈瘤を形成し,潰瘍形成から6か月後に吐血により急死した.

症例2:66歳,男性

主訴:胸痛,摂食困難

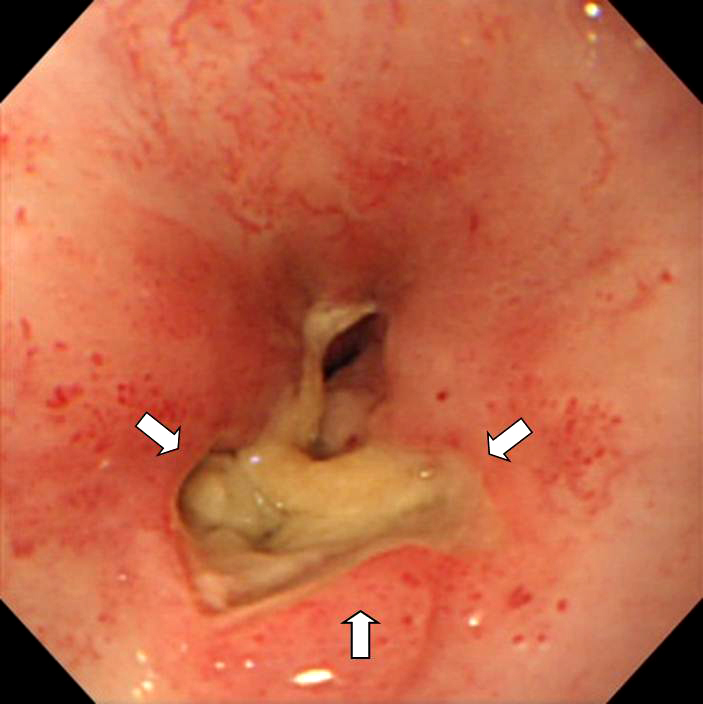

現病歴:舌癌治療前の全身検索で胸部下部から腹部食道に0-IIc型の食道扁平上皮癌を認めた.舌癌の進行癌に対し,術前X線照射30 Gy/15回を施行した後,舌亜全摘を施行した.食道癌に対しては内視鏡的粘膜切除術を施行,深達度sm1であったため,追加治療として79.2 GyE/36回の陽子線治療を施行した(Fig. 4).照射から17か月後,胸痛・摂食困難を認めたため入院となった.入院時検査所見では白血球13,500/mm3,CRP 14.3 mg/dlと炎症反応の上昇を認めた.上部消化管内視鏡では,胸部下部から腹部食道にかけて陽子線照射部位と一致してほぼ全周性の深ほれの潰瘍の出現を認めたが,癌の再発を示唆する所見は認められなかった(Fig. 5).胸部造影CTでは,内視鏡と一致する食道に,それまでの経過では認められていなかった,炎症によると思われる食道周囲の濃度上昇と肥厚が大動脈前面にまで連続しており,大動脈自体ならびに周囲への穿通・穿孔が危惧された(Fig. 6).すぐに絶飲食などの保存的治療を開始したが炎症反応の改善を認めず,外科治療の適応と判断した.

手術は,食道亜全摘,大弯側胃管形成,高位胸腔内食道胃管吻合,腸瘻造設術を施行した.照射野内と思われる組織は乏血性で,白色・瘢痕化していた(Fig. 7).食道は潰瘍周囲で周囲の結合織と強固に癒着かつ一体化しており,周囲との解剖学的な剥離層を見出すことが困難であり剥離に難渋した.そこで,鋭的な切離により隣接臓器を損傷しない切離面を正しく求めることとした.瘢痕化した組織は鋭的に切離してもほとんど出血は見られず,正しい剥離層を同定した後は比較的容易に剥離可能であった.手術時間は6時間54分,出血は430 mlであった.

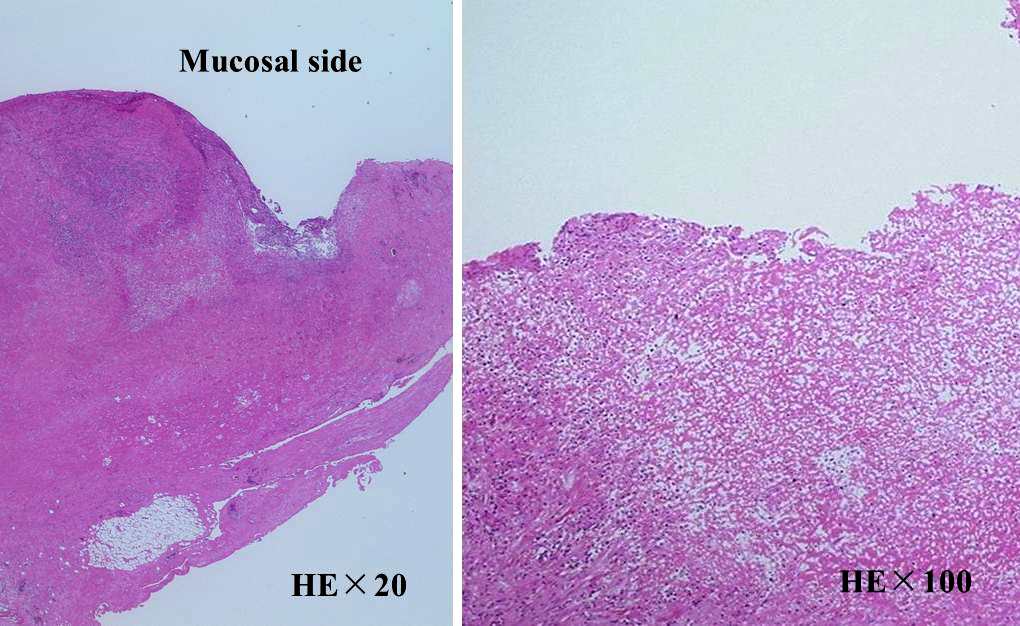

病理組織学的に,照射野内の食道は瘢痕狭窄しており,粘膜面に広範な潰瘍形成を認めた(Fig. 8).病理組織学的には,正常な食道構造は消失し瘢痕組織に置換されており,筋層の断裂を伴うUl IVの潰瘍が確認された.癌の再発の所見を認めなかった(Fig. 9).

術後第2病日より経腸栄養を開始した.術前より舌癌手術の影響として軽度の誤嚥を認めていたため,経口摂取は慎重を期して第10病日より開始し,第17病日に退院となった.術後5年,食道癌の再発ならびに他の晩期障害の発現はなく,外来通院中である.

考察

筑波大学における食道癌に対する陽子線照射は1985年より施行,報告されており,現在まで他施設での照射の報告はない3).医学中央雑誌で「陽子線照射」と「食道」,「穿孔」または「穿通」をキーワードとして1983年1月から2011年12月まで,PubMedで「proton beam therapy」と「esophagus」,「perforation」または「penetration」をキーワードとして1950年1月から2011年12月まで検索したが,勿論報告はない.食道表在癌に対する外照射単独治療例(60~70 Gy)では,Nemotoら4)によると,晩期の食道潰瘍の発生は認められなかったと報告されている(0/109).副島ら5)の高線量率腔内照射(外照射60 Gy,腔内照射10~12 Gy)を用いた報告では,長期生存例での食道潰瘍の発生が78%(7/9)と高率ではあるが,致死的な潰瘍形成は1例のみであり,多くは保存的治療で比較的改善するとされている.当施設では,1985年から1998年の間に陽子線治療を行った食道癌46例を報告している3).本報告では,評価不能1例と再発による潰瘍6例を除いた39例中22例(56.4%)に照射後潰瘍が発症し,そのうち5例は治癒不能であった.RTOG/EORTCの晩期有害事象スコアではGrade 3が3例,Grade 5が2例で,Grade 3以上の合併症の頻度は12.8%(5/39)であった.

食道潰瘍が高率に発生した原因として,当院では現在1.1と設定されている陽子線の耐生物学的効果比(RBE)を2007年までは1.0と設定していたことが考えられる.つまり,1.1倍の線量が投与されていたこととなる.陽子線単独照射例では通常照射に換算すると中央値82 Gy照射しており,現在の食道癌に対する標準線量よりも高線量が投与されていた.また,当時はマシンタイムの関係で,治療日数に制限があり,陽子線治療の一回線量の中央値が3 Gy(2.5~3.7 Gy)であった点も食道潰瘍が高率に発生した原因と考えられた.

我々の経験したⅠ期食道癌に対する陽子線治療による潰瘍形成例をTable 1に示す.第一の特徴は,全例で難治性食道潰瘍の初発症状が食道狭窄症状であることである.陽子線照射後に狭窄症状を呈するまでの期間は最短7か月,最長17か月,中央値10か月であり,7例中6例で治療後1年以内に食道潰瘍が発現していた.第二の特徴として,狭窄症状・潰瘍形成を呈してから穿孔・穿通を発現するまでの期間が全例1~2か月と短期間であることが挙げられる.狭窄症状から重篤な状態となるまでの期間が極めて短期間であり,この間に何らかの処置を検討する必要があるものと思われる.

Table 1

Clinical characteristics of 7 patients treated with proton beam therapy for esophageal cancer

|

Age |

Sex |

Location |

Type |

Months until stenosis and ulceration |

Months until perforation or penetration |

Prognosis |

|

79 |

M |

Lt |

0-IIa+IIc |

10 |

— |

sudden death |

| Case 1 |

54 |

M |

Mt |

0-IIc+I |

10 |

12 |

pericardiac perforation |

|

68 |

M |

Lt |

0-IIc |

7 |

— |

alive |

|

73 |

M |

Mt |

0-Ip |

12 |

13.5 |

hemoptysis |

|

71 |

M |

Lt |

0-IIc |

9 |

13 |

hematemesis |

| Case 2 |

66 |

M |

Lt |

0-IIc |

17 |

18 |

salvage operation |

|

81 |

M |

Ae |

0-I |

8 |

10 |

salvage operation |

| mean±SD |

|

|

|

|

10.0±3.3 |

13.3±2.9 |

|

保存的治療として,食道ステントまたは気管ステントの留置による瘻孔部ないし穿孔部の閉鎖が挙げられ,我々も2例に試みたが,冠動脈瘤破裂による吐血や食道気管瘻による喀血での死亡を経験した.元来,食道ステントは良性疾患への施行例において,ステントフック部分での潰瘍形成や壊死性変化,その他migrationなど種々の合併症が高頻度に報告されている6)7).さらにはステントに起因した縦隔炎・食道気管支瘻の形成など重篤な症例も報告されている8).放射線性疾患のように血流障害ならびに創傷治癒の障害が潜在的に存在する食道ではさらにその危険性が高いことが指摘されており9)10),陽子線治療後においてもその危険性は大きいと推測される.

以上の観点から,照射後の晩期障害として食道潰瘍が発現した場合,1~2か月以内と短期間で縦隔穿通ないし穿孔を来す危険性を念頭におき,保存的治療を慎重に行いながら経過を観察し,穿孔・穿通の予兆が確認された場合には準緊急的な外科治療を検討するべきである.外科治療を施行した2例では前述のように潰瘍周囲での強固な癒着・瘢痕化が存在し,解剖学的境界の同定が困難となっていた.しかし,陽子線による血管新生障害により鋭的な切離に対してもほとんど出血することがない.したがって,癒着・瘢痕化した部位では鋭的操作で隣接臓器を損傷しない切離面を正しく設定することが肝要であり,その切離面を同定した後は比較的安全かつ容易に剥離操作が可能である.また,穿孔ないし穿通を来した症例の場合,十分量の大網を拳上胃に付着・温存させておくことで,縦隔内に十分量の大網を充填させること可能となり,縦隔内の炎症制御に有用と考えられる.

利益相反:なし

文献

- 1) Isacsson U, Lennernäs B, Grusell E, Jung B, Montelius A, Glimelius B. Comparative treatment planning between proton and X-ray therapy in esophageal cancer. Int J Radiat Oncol Biol Phys. 1998 May;41(2):441–50.

- 2) 荻野 尚.陽子線治療.癌と化学療法.2006;33(4):450–4.

- 3) Sugahara S, Tokuuye K, Okumura T, Nakahara A, Saida Y, Kagei K, et al. Clinical results of proton beam therapy for cancer of the esophagus. Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2005 Jan;61(1):76–84.

- 4) Nemoto K, Matsumoto Y, Yamakawa M, Jo S, Ito Y, Oguchi M, et al. Treatment of superficial esophageal cancer by external radiation therapy alone: results of a multi-institutional experience. Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2000 Mar;46(4):921–5.

- 5) 副島 俊典, 広田 佐栄子, 岡本 欣晃, 大林 加代子, 高田 佳木.食道癌に対する高線量率腔内照射施行後の晩期食道潰瘍.日本放射線腫瘍学会誌.1995;7(4)289–94.

- 6) Cwikiel W, Willen R, Stridbeck H, Lillo-Gil R, von Holstein CS. Self-expanding stent in the treatment of benign esophageal strictures: experimental study in pigs and presentation of clinical cases. Radiology. 1993 Jun;187(3):667–71.

- 7) Song HY, Do YS, Han YM, Sung KB, Choi EK, Sohn KH, et al. Covered, expandable esophageal metallic stent tubes: experiences in 119 patients. Radiology. 1994 Dec;193(3):689–95.

- 8) 牧野 知紀, 藤谷 和正, 平尾 素宏, 辻仲 利政, 竹田 雅司, 真能 正幸.ステント挿入により縦隔炎と食道気管支瘻を形成した腐食性食道炎の1例.日本臨床外科学会雑誌.2005;66(3):622–6.

- 9) 大司 俊郎, 吉田 操, 葉梨 智子, 溝渕 敏水, 坂東 裕子, 草野 佐,ほか.食道癌放射線治療後の巨大な気管食道瘻に対してカバー付きステントと手術を併用した1例.日本消化器外科学会雑誌.1999;32(9):2238–42.

- 10) Hall EJ. Radiobiology for the radiologist. 5th edition. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2000. p. 350–1.