Abstract

症例は46歳の女性で,右下腹部に限局する圧痛を認め,結腸憩室炎を疑われて当院紹介受診となった.CTで骨盤腔内に憩室炎を疑う腸管壁肥厚と周囲脂肪織の濃度上昇を認めた.病変部の腸管は周囲腸管との連続性が確認できず,上腸間膜動脈分枝からの供血を受けていたことから回腸重複腸管を疑った.入院3日目に単孔式腹腔鏡補助下回腸部分切除術を行った.回腸末端部から45 cmの腸間膜側に,大きさ12×5 cmで憩室と憩室周囲により強い壁肥厚を伴う重複腸管を認めた.病理組織学的検査所見では,重複腸管は異型のない小腸粘膜および筋層を有しており,憩室周囲を首座とする炎症性細胞浸潤を認め,重複腸管に生じた憩室炎と診断した.これまでに重複腸管に生じた憩室炎の報告はなく,極めてまれな症例と考えられた.

はじめに

消化管重複症は全消化管においてみられる先天性疾患で,特に回盲部に多いとされている.多くは小児期に発症し,腹部腫瘤あるいは重複腸管が正常腸管を圧迫することによる腹痛,嘔吐によって発見される.成人での発症は比較的まれである1)~12).

今回,我々は重複腸管に発生した憩室に憩室炎を来した成人回腸重複腸管症を経験した.これまでに重複腸管に生じた憩室炎の報告はなく,極めてまれな症例と考えられたため報告する.

症例

患者:46歳,女性

主訴:腹痛

既往歴:特記すべきことなし.

家族歴:特記すべきことなし.

現病歴:来院3日前より心窩部痛が出現し,症状が増悪して摂食困難を伴ったため近医を受診した.腹部超音波検査で結腸憩室炎が疑われ,当院消化器内科に紹介となった.

入院時現症:身長164 cm,体重61 kg,血圧101/63 mmHg,脈拍93回/分,体温36.4°C.

右下腹部に限局する圧痛を認めたが,明らかな腹膜刺激症状は認めなかった.

血液生化学検査所見:WBC 10,000/μl,RBC 422×104/μl,Hb 12.8 g/dl,Ht 38.4 g/dl,Plt 28.9×104/μl,CRP 4.4 mg/dl,その他に特記すべき所見は認めなかった.

腹部超音波検査所見:子宮の右側に,周囲脂肪織濃度の上昇を伴う腸管と多数のリンパ節腫大を認めた.また,腸管と連続する51×38 mm大の囊胞性病変を認めた.

腹部造影CT所見:子宮右側の骨盤腔内に,憩室と壁肥厚を伴う腸管および周囲脂肪織濃度の上昇を認め,憩室炎を疑った(Fig. 1).病変部は周囲腸管との連続性を確認できなかったが,上腸間膜動脈分枝からの供血を受けていたため,重複腸管を疑った.

以上より,憩室炎を伴う重複腸管が疑われた.抗生剤加療にて改善傾向であったが,重複腸管を認めたため手術適応があると判断し,入院3日目に単孔式腹腔鏡補助下回腸部分切除術を施行した.

手術所見:腹腔鏡下に観察したところ,子宮右側の小骨盤腔内に腫大した腸管様の構造物を認めた(Fig. 2).小開腹創から引き出して観察すると,病変部は回腸末端部から45 cmの回腸に認め,腸間膜側に憩室状に突出するように存在し,腸間膜を伴っていた(Fig. 3).本来の回腸と同一の血行支配であったことから,回腸重複腸管と診断し,正常腸管を含めた小腸部分切除術を行った.

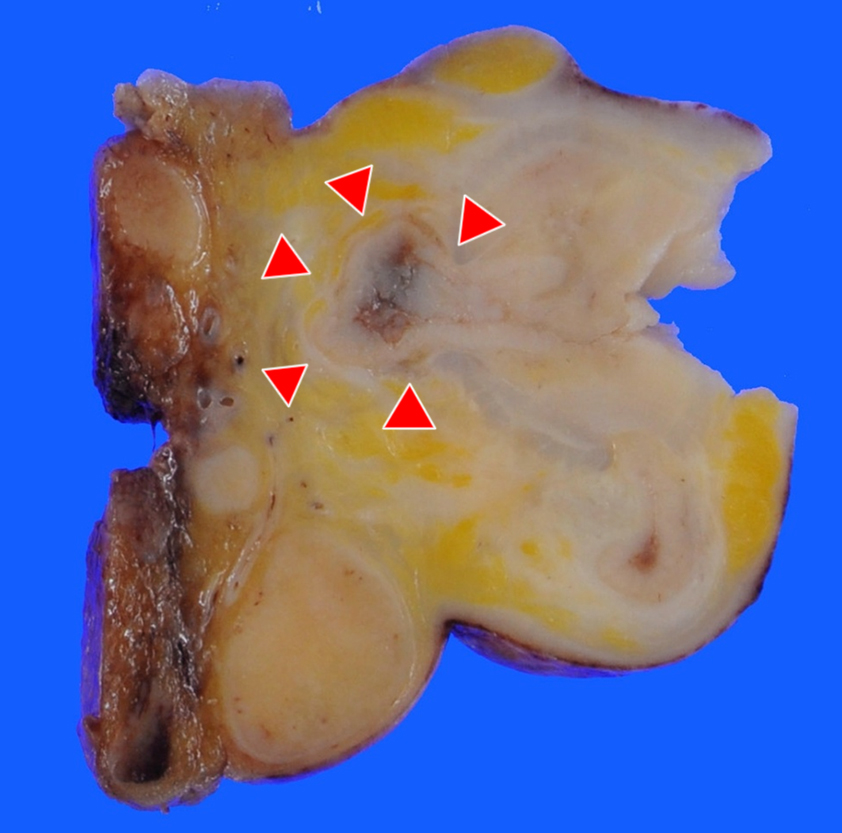

切除標本肉眼所見:重複腸管の大きさは12×5 cmの管状で,内腔には白色でやや混濁した漿液性の液体貯留を認めた.正常腸管に類似した粘膜を有しており,一部に憩室と壁肥厚を認めた.正常腸管と近い部分に多発する憩室を認め,憩室を中心に強い炎症所見を認めた.正常腸管には異常はなく,粘膜面から重複腸管との明らかな交通は確認できなかった(Fig. 4, 5).

病理組織学的検査所見:異型のない小腸粘膜および筋層・漿膜を認め,異所性膵や異所性胃粘膜は認めなかった.憩室周囲に著明な炎症性細胞浸潤を認め,周囲に波及していた.憩室から離れた部位の粘膜では炎症性細胞浸潤は軽微であり,炎症の首座は憩室周囲で認められた(Fig. 6).

以上より,重複腸管に生じた憩室炎と診断した.

経過:術後経過は良好で,術後8日目に退院となった.

考察

消化管重複症(duplication of alimentary tract)とは,本来の消化管のほかに内腔を持った消化管構造が存在する病態であり,①平滑筋層を有すること,②内腔が消化管粘膜で覆われていること,③消化管の一部に接して存在すること,が必要とされている1).舌根部から肛門までの全消化管に存在しうるが,小腸から回盲部で多く,約60%を占める2).小児期の発症が多く,15歳未満での発症が64.9%と報告されている3).重複消化管の粘膜は,多くは近接する消化管粘膜に似るが,時に異所性胃粘膜や異所性膵組織を迷入することがある3).形状は囊腫状(球状)と管状に大きく分けられ,小腸発生のものでは囊腫状が多く,特に回盲部では囊腫状が90%を超える2).隣接腸管との交通は管状で多く,85%で交通を認める.一方,囊腫状では隣接腸管との交通は少なく,5%程度と報告されている1).

発症時の症状は,腹痛(32.4%),嘔吐(22.9%),腹部腫瘤(26.2%)が多い3).これは,囊腫状・非交通型の重複腸管では腸管粘膜からの分泌液によって内圧が高まり,周囲を圧迫することにより症状を生じるためと考えられている4).その他に,重複腸管内の異所性胃粘膜や潰瘍からの出血,重複腸管の穿孔もみられることがあるが,頻度としては低い.星ら3)によると,発熱を来した頻度は8.6%であり,腹膜炎や虫垂炎などの炎症性疾患と診断された頻度もそれぞれ3.2%,2.8%と低かった.重複腸管症に炎症性変化を伴う症例は比較的少なく,炎症を来す原因は不明であることが多いとされている5).

今回,医学中央雑誌にて「消化管重複症」,「小腸」,「大腸」をキーワードとして1977~2013年を対象に検索したところ,会議録を除くと60例の報告を認めたが,重複腸管に憩室炎を生じた症例は見当たらなかった.

小腸重複腸管症を造影検査で診断するのは困難だが,CTで腸管と連続する盲端構造の存在あるいは右下腹部から下腹部正中にかけての囊胞・憩室状構造物の存在などから推定しうる.また,術前に回腸仮性憩室やMeckel憩室と鑑別するのは困難であるが,これらの回腸憩室性病変は,いずれもいったん発症すれば穿孔性腹膜炎,出血や膿瘍形成などの重篤な合併症を来す可能性があることから,疑った場合にはすみやかに手術を施行すべきとされている4).自験例では,病変の部位からS状結腸憩室炎も疑われたが,CTでS状結腸との連続性がなく,上腸間膜動脈分枝からの供血を認めたため回腸重複腸管と診断することが可能であった.

自験例は管状型・非交通型であったが,非交通型にもかかわらず成人まで無症状で経過するとは考えにくく,本来は管状型・交通型であった重複腸管が,炎症によって交通部分が閉塞することにより非交通型に移行したものと推察された.摘出標本で,正常腸管と近い部分に多発する憩室とその周囲を中心により強い炎症所見を認めた.また,同部の病理組織学的検査所見で,憩室周囲を首座とする炎症性細胞浸潤を認めた.異所性胃粘膜や異所性膵組織は認めず,今回の炎症は,重複腸管に生じた憩室炎によるものと考えられた.

憩室の発生機序に関しては諸説あるが,腸管運動異常による腸管内圧の亢進と腸管壁の脆弱性という二つの因子の相互作用と考えられている13).欧米で多いS状結腸憩室症では,はじめに固有筋の肥厚と縦走筋の弾性線維の増加が認められることが知られている.腸管は間膜ひもの縦方向に短縮して腸管内腔の狭窄化を引き起こし,過剰な腸管運動により腸管内圧が亢進する.長期間にわたって繰り返し発生する圧力のため,腸管壁の血管貫通路から粘膜が腸壁外に脱出し,憩室が発生すると考えられている.また,疫学的研究から食物繊維摂取量が大腸憩室症の発生と関与しているといわれており,糞便性状の変化(兎糞状)に伴う腸管内の長期停滞は過剰な腸管運動ならびに腸管内圧亢進に関与していると考えられている13).また,老化により,腸管壁の細胞外マトリックスにおけるcollagen架橋形成が増加し,腸管壁の脆弱性が増すことも憩室発症の一因となっているとする報告もある14).一方,小腸ではMechel憩室以外はまれであり,全消化管憩室の1.4~3.2%程度とされている15)16).多くは腸間膜付着側に認めることより,腸管膜から血管が腸管壁を貫通する部位で壁が脆弱化し,腸管内圧の上昇で粘膜が筋層を貫き脱出するというEdwards17)の説が一般的に支持されている18).重複腸管が蠕動運動しているかどうかは不明だが,平滑筋を有しているので上述のような機序も考えうる.本例は成人例であり,老化に伴う腸管壁の脆弱性も憩室発生の原因になりうると考えられた.

利益相反:なし