Abstract

症例は64歳の男性で,閉塞性黄疸に対する胆道ドレナージ後に当院紹介となった.血液,画像検査から肝門部胆管癌が疑われたが,精査期間中に胆管狭窄像は自然軽快した.また,血清IgG4値の軽度上昇から,IgG4関連硬化性胆管炎が疑われた.1か月後の再評価時に胆管再狭窄像を認め,PETで胆管狭窄部,胆囊壁,肝十二指腸間膜リンパ節に高集積を認めたため悪性腫瘍を否定できず開腹手術を施行した.術中迅速診断で腫大リンパ節,胆囊管断端に悪性所見を認めず,胆囊摘出術のみで手術を終了した.胆囊壁には高度硝子線維増生とIgG4陽性形質細胞増加を認め,臨床経過と合わせてhyalinizing cholecystitis(以下,HCと略記)合併IgG4関連硬化性胆管炎と最終診断した.HC合併IgG4関連硬化性胆管炎の報告は本例がはじめてと考えられ,胆囊壁の病理学的所見が診断の一助となる症例も存在する可能性が示唆された.

はじめに

IgG4関連硬化性胆管炎は,血中IgG4値の上昇,病変局所の線維化とIgG4陽性形質細胞の著しい浸潤などを特徴とする原因不明の硬化性胆管炎であり1),本疾患は臨床的,画像所見ともに悪性疾患と所見が類似しており鑑別に難渋する2).一方,最近Patelら3)は肥厚した胆囊壁における細胞成分を含まない,密な硝子線維化を特徴とするhyalinizing cholecystitis(以下,HCと略記)という慢性胆囊炎の亜型を提唱し,これはこれまでの不完全型陶器様胆囊を含む疾患と定義している.今回,我々は肝門部胆管癌との鑑別を要したIgG4関連硬化性胆管炎の1例にHCを合併したまれな症例を経験したので報告する.

症例

患者:64歳,男性

主訴:黄疸

既往歴:54歳時に胆囊結石を指摘(経過観察)

家族歴:特記事項なし.

現病歴:黄疸を主訴に近医を受診した(第1病日).CTで肝内胆管拡張,肝門部胆管狭窄を認めたことから肝門部胆管癌が疑われ,内視鏡的逆行性胆管ドレナージ(endoscopic retrograde biliary drainage;以下,ERBDと略記)施行後,精査目的に,当院へ紹介となった(第15病日).

入院時現症:結膜,皮膚に黄疸なし,腹部は平坦軟で圧痛なし.

入院時血液検査所見:白血球10,160/μl,肝胆道系酵素はAST 51 U/l,ALT 174 U/l,LDH 249 U/l,γGTP 114 U/l,ALP 887 U/lと上昇していたことに加え,腫瘍マーカーはCEA 12.0 ng/ml,CA19-9 46.8 U/mlと上昇を認めた.前医初診時でT-Bil 11.1 mg/dl,D-Bil 8.8 mg/dlと高値であったが,ERBD留置後当院受診時にはT-Bil 2.4 mg/dl,D-Bil 2.1 mg/dlに改善していた.

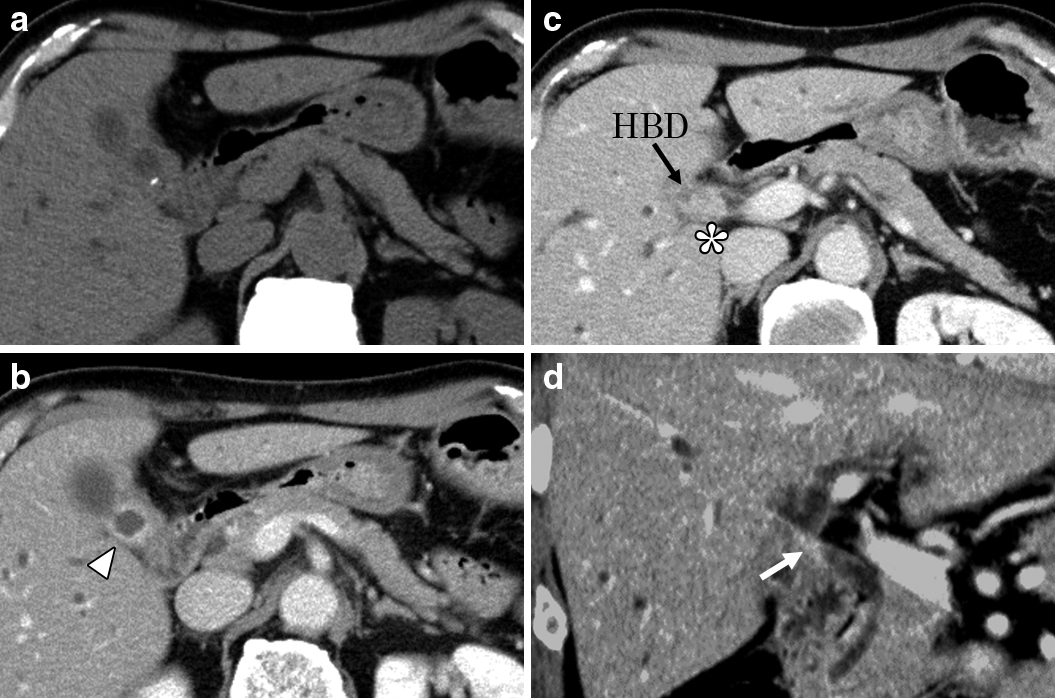

Dynamic-CT所見:前医初診時CT(第1病日)では,胆囊頸部に既知の胆囊結石の他に,造影効果を伴う胆囊壁肥厚を認めた(Fig. 1a, b).また,肝門部胆管では造影効果を伴う腫瘤様の結節を認め,全周性胆管狭窄を来していた(Fig. 1c, d).その他,肝十二指腸間膜リンパ節腫大を認めたが,右肝動脈,門脈本幹および右枝への明らかな浸潤は認めなかった.

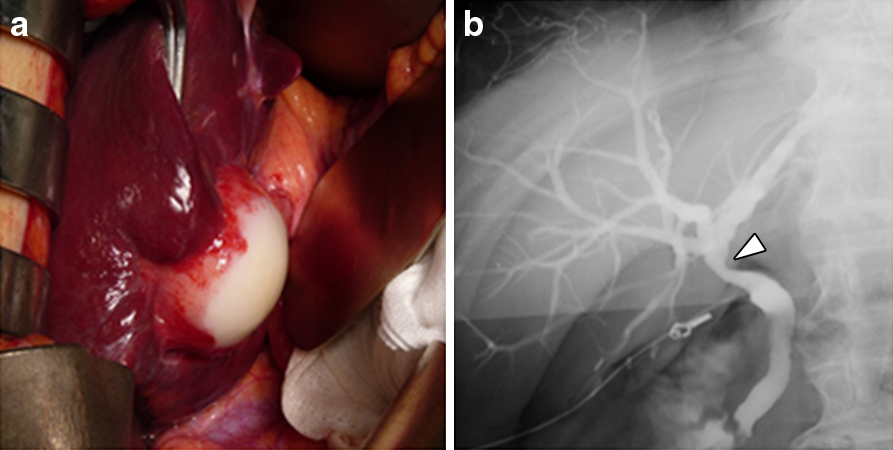

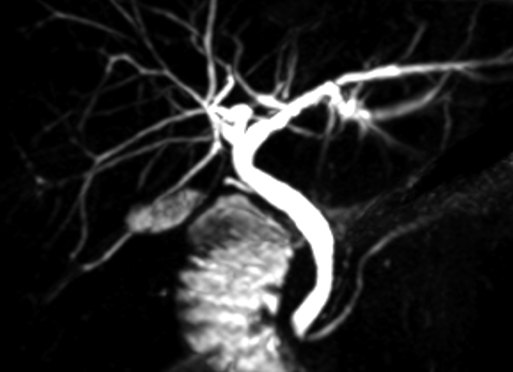

ERCP所見:第6病日に施行されたERCPでは肝門部胆管に高度の胆管狭窄を認めた(Fig. 2a).当院入院後の第23病日に施行したERCPでは胆管狭窄は残存していたものの,前回ERCP像と比較すると明らかな改善を認めた(Fig. 2b).閉塞性黄疸を来すほどの高度胆管狭窄が自然軽快したことから一旦ERBDステントを抜去し,再評価する方針とした.また,第6,23病日に施行したERCP下胆汁細胞診および胆管擦過細胞診ではいずれも悪性所見を認めなかった.

経過:約2週間の自然経過でERCPの高度胆管狭窄像が改善したことから,良性胆道狭窄の可能性も十分考えうると判断し,後日改めて再評価を行うこととした.この時,良性胆道狭窄の原因となるIgG4関連疾患の可能性を考慮し,血清IgG4値を測定したところ144 mg/dl(cut off値:134 mg/dl)と軽度上昇を認めた.第45病日に再度施行したERCPではERBDステント抜去後の胆管に軽度の再狭窄を認めた(Fig. 2c).しかし,3度目となる胆汁細胞診および胆管擦過細胞診でも悪性所見は認めなかった.狭窄部の胆管生検の病理組織像はHE染色ではリンパ球,形質細胞や好中球などの炎症細胞浸潤は認めたものの,CD138染色での形質細胞およびIgG4免疫染色検査でのIgG4陽性細胞の有意な増加は認めなかった.第46病日に施行したPET-CTでは,初診時CTで認めた肝門部胆管の狭窄部(SUV 4.6)および胆囊壁(SUV 4.3),肝十二指腸間膜リンパ節(SUV 4.2)にも中等度の有意な集積を認めたが(Fig. 3),その他の臓器やリンパ節に集積は認めなかった.画像評価での経過からは良性胆道狭窄,特にIgG4関連硬化性胆管炎が疑われたが,他臓器病変を伴わず,胆管生検でも有意所見を得られていなかったため,確定診断に至らなかった.一方,腫瘍マーカー上昇および胆管の再狭窄やPET-CTで胆管狭窄部,肝十二指腸間膜内リンパ節に有意な集積を認めたことから肝門部胆管癌も否定できなかった.なお,胆囊病変については胆囊結石による慢性胆囊炎と考えられた.再評価のため施行した第65病日のdynamic-CTでは,第1病日CTでみられた肝門部胆管から左右肝管分岐部にかけての造影効果を伴う胆管壁肥厚および高度の胆管狭窄は改善されていたが,依然として胆管壁の全周性対称性の肥厚を認めた(Fig. 4).腫瘍マーカーの推移をみてもCA19-9の値は経時的に改善しており(Fig. 2),臨床経過からは良性胆道狭窄が疑われるが,悪性腫瘍を完全除外はできないことや悪性疾患であった場合の予後を考慮し,第103病日に開腹手術を施行した.予定術式として,胆囊摘出術および肝十二指腸間膜リンパ節生検を行い,術中迅速病理診断で腫大した肝十二指腸間膜リンパ節や,胆管狭窄部近傍である胆囊管断端に悪性所見を認めれば,残肝容積を考慮し,尾状葉合併左肝切除,肝外胆管切除を追加することとした.

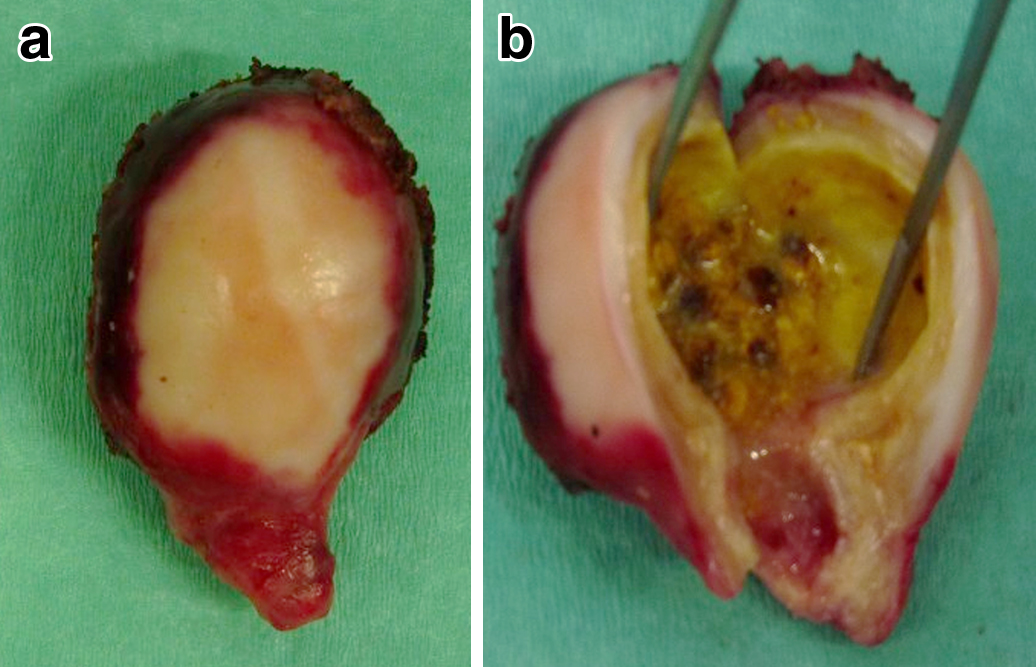

術中所見:右季肋下切開で開腹すると,胆囊は白色調で非常に硬化し陶器様であった(Fig. 5a).胆囊底部より肝実質を露出するよう全層切除し,頸部まで剥離を行った後に胆囊動脈を結紮切離した.胆囊管周囲は非常に硬く,剥離困難であった.胆囊管を切離したところ,結石が嵌頓していたため,これを除去すると胆汁の流出を認めた.同部位からの術中胆道造影では,肝門部胆管に軽度狭窄像を認めるのみであった(Fig. 5b).肝外胆管周囲にも明らかな癌浸潤を疑う所見を認めず,術中迅速病理診断では胆囊管断端,肝十二指腸間膜リンパ節(12p)ともに悪性所見を認めなかったため胆囊管を6-0 PDSで縫合閉鎖後,胆囊摘出術のみで手術を終了した.

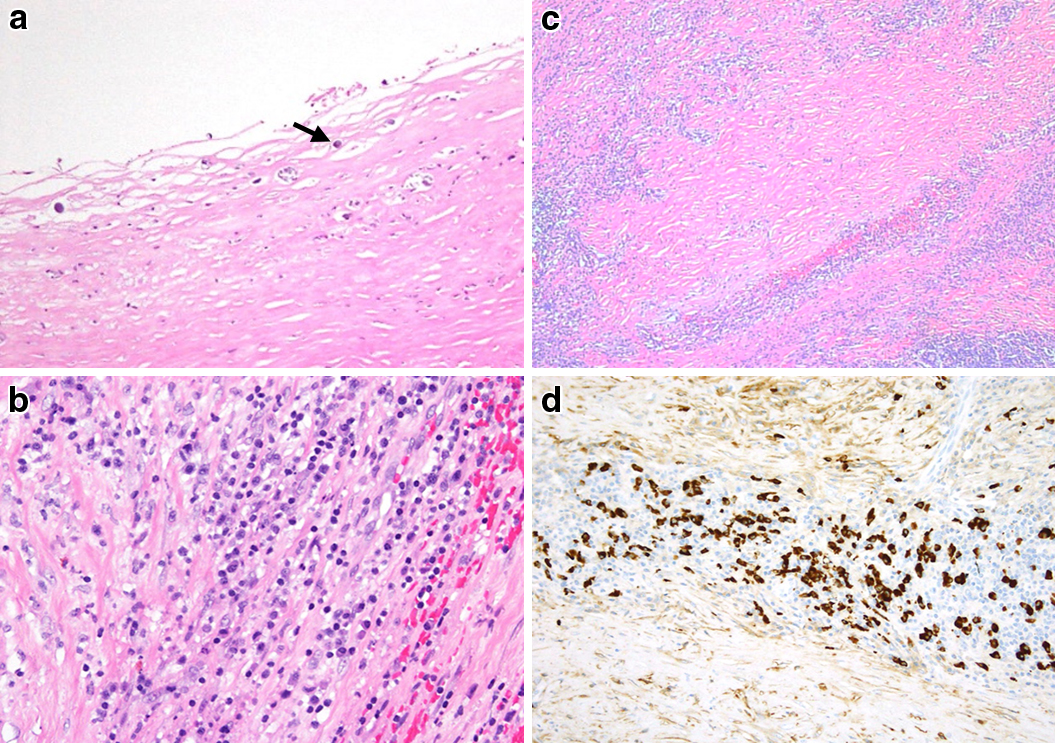

病理組織学的検査所見:摘出胆囊の肉眼所見では,胆囊表面は白色陶器様で,割面で壁は6~7 mmに肥厚し,内部に微細な黒色の結石を多数認めた(Fig. 6).病理組織標本では肥厚した胆囊壁に無細胞性の高度硝子線維増生やmucosal-associated patternを呈する石灰化を認めた(Fig. 7a).また,同時に,著明な線維化を伴うリンパ球,好酸球および形質細胞の増加(Fig. 7b),錯綜配列を示す花筵状線維化(Fig. 7c),強視野下で60個以上のIgG4陽性細胞増加(Fig. 7d)を認めた.IgG4関連硬化性胆管炎の約30%に胆囊壁肥厚を認め,その病理組織学的所見でIgG4関連硬化性胆囊炎の所見を示したとの報告があり2),本症例における胆管狭窄もIgG4関連硬化性胆囊炎と一連の病態と考えられたためIgG4関連硬化性胆管炎と診断した.

術後経過は良好であり,術後7日目に退院となった.退院後,術後4か月時点でIgG4値は正常範囲内への改善(120 mg/dl)を確認しえたが,IgG4関連疾患が全身性疾患であることや再燃の可能性を考慮し,維持量であるプレドニゾロン5 mg/dayより内服を開始した.術後12か月で再発所見やIgG4値再上昇を認めなかったことからプレドニゾロンを2.5 mg/dayへ減量し,現在も内服を継続している.本論文執筆中の術後24か月現在,IgG4値は104 mg/dlと正常範囲内であり,再燃所見なく経過良好である(Fig. 8).

考察

IgG4関連硬化性胆管炎は血清IgG4高値(≥135 mg/dl),病変局所の線維化とIgG4陽性形質細胞の著しい浸潤などを特徴とする原因不明の硬化性胆管炎である1).また,80~90%のIgG4関連硬化性胆管炎では,自己免疫性膵炎を合併するとされており,本症のように膵病変が明らかでなく単独で発症する症例はまれである4)~7).画像所見の特徴としては,胆管壁肥厚を伴うびまん性あるいは区域性の肝内,肝外胆管の狭窄とされているが,臨床的にはIgG4関連硬化性胆管炎と肝門部胆管癌の鑑別は困難である場合が多く,術前に悪性腫瘍の可能性を否定することは極めて難しい.これらの理由として,画像所見が類似していること5)やIgG4関連硬化性胆管炎の診断において血清IgG4値の上昇は有用な所見であるが,特異的な診断指標とはいえず肝門部胆管癌や膵癌を含む一部の悪性腫瘍でも上昇しうること,IgG4関連硬化性胆管炎でも腫瘍マーカー上昇を伴う例があることなどが考えられる8)~11).また,IgG4関連硬化性胆管炎を疑い,安易にステロイドの治療効果で鑑別することは,悪性腫瘍であった場合を考慮すると,慎重な専門的判断を要する.実際には,IgG4関連硬化性胆管炎症例の中には,胆道悪性腫瘍の疑いで外科手術がなされている例もあり,肝門部胆管癌の疑いで胆管切除を受けた症例のうち,本症を含む良性の胆道狭窄であった頻度は,本邦の代表的な施設においては1.1%12)と報告されている.一方,海外の報告では10~20%と高率であり4)6)13),術前診断の困難さを示している.近年,経乳頭的胆管生検が積極的に行われるようになり,本症においても胆管生検の正診率に関する報告がなされているが,一般的には胆管生検ではIgG4関連硬化性胆管炎と診断するに十分な生検材料を得られることが少ない11).この要因として,自己免疫性膵炎など他臓器病変を伴わないIgG4関連硬化性胆管炎の確定診断には,病理組織学的所見として少なくとも①高度なリンパ球,形質細胞の浸潤と線維化,②強拡大1視野あたり10個を超えるIgG4陽性形質細胞浸潤を認めることが条件とされているが,Naitohら14)はIgG4関連硬化性胆管炎17例を対象に胆管生検を行ったところ,リンパ球や形質細胞浸潤は100%,線維化は82%と高頻度に認めたが,本症の特徴的所見である閉塞性静脈炎,IgG4陽性形質細胞の有意な増加を認める頻度はそれぞれ0%,18%と極めて低率であったと報告している.以上から,現状では胆管生検のみから本症の確定診断を得ることは困難と考えられる.

本症例では,術前からIgG4関連硬化性胆管炎臨床診断基準20121)における胆道画像検査での肝外胆管の限局性狭窄像と壁肥厚を伴う硬化性病変,血液学的高IgG4血症は確認していたが,胆管壁の病理組織学的所見は得られていなかった.しかし,摘出胆囊壁をみると①高度なリンパ球,形質細胞の浸潤と線維化,②強拡大1視野あたり10個を超えるIgG4陽性形質細胞浸潤,③花筵状線維化を満たしており,神澤ら2)もIgG4関連硬化性胆管炎の約30%でIgG4関連硬化性胆囊炎の所見を伴うと報告していることから,本症例で認めた胆管狭窄とIgG4関連硬化性胆囊炎の存在は一連の病態であると考え,IgG4関連硬化性胆管炎と診断した.自己免疫膵炎などの他臓器病変を伴わないIgG4関連硬化性胆管炎では,合併例に比べてさらに診断に難渋するが,閉塞性黄疸を来す程の高度の胆管狭窄が自然経過で改善したという点から,良性胆道狭窄である可能性を念頭において慎重な治療を行い,拡大手術を回避できたということは有益であった.

本症例は比較的なまれな膵病変を合併しないIgG4関連硬化性胆管炎の疑診例であり,胆管狭窄像の経時的変化からみると本症を強く示唆する所見であったが,ステロイド治療を躊躇するあまり,経過観察期間が長引いた.もしステロイド治療を早期に開始していれば開腹手術を回避することができた可能性も否定できない.一方,本症の診断でステロイド治療を開始し,治療経過で胆管癌を合併した報告が2例あり,1例は治療開始3年6か月後に胆管癌を併発し切除が行われ15),他の1例についての詳細は不明だが治療開始4年6か月後に胆管癌を併発している16).最近,Haradaら17)は本症自体の発癌性を示唆する報告をしており,また本症診断基準2012では,一部の悪性病変でもステロイド投与により改善することがあると注意を喚起している.このように本症が強く疑われる場合でも安易なステロイド投与は慎むべきであり,むしろステロイド投与せずに経時的変化をみるという選択もあると考えられる.

また,過去の文献から胆囊壁の石灰化を伴い,外観と硬度が陶器様の胆囊を陶器様胆囊と定義18)19)してきたが,2011年にPatelら3)は4,231例の摘出胆囊の病理組織学的検討で,肥厚した胆囊壁における細胞成分を含まない,密な硝子線維化を特徴とするHCという慢性胆囊炎の亜型を提唱している.HCは今まで「不完全型陶器様胆囊」として捉えられてきたものであり,石灰化の有無によらないため,連続した粘膜内石灰化が胆囊壁の80 %以上に認められる「完全型陶器様胆囊」と区別されている.本症例の病理組織学的検討では通常の組織石灰化として捉えられる組織内へのカルシウム沈着は認めなかったが,慢性炎症により荒廃した上皮細胞や線維間に散在するmucosal-associated patternを呈する石灰化像を認めており,摘出胆囊が陶器様の外観を呈していたのは硝子線維増生による胆囊壁の硝子硬化によるものと考えられた.無細胞性の高度な硝子線維増生およびmucosal-associated patternを呈する石灰化像という特徴的な所見からHCと診断した.

PubMedで1950年から2016年7月の期間で「IgG4 cholangitis」,「porcelain gallbladder」をキーワードとして検索したが,本例と類似した報告はなく,「IgG4」,「porcelain gallbladder」をキーワードとして検索して該当するものはGuptaら20)のHCを合併したIgG4関連胆囊炎に関する報告のみであった.Guptaら20)はHCの中にはIgG4関連疾患,特にIgG4関連胆囊炎から発生している例もあるのではないかとしているが,関連性や機序についての詳細は明言されていない.また,彼らの症例では胆管狭窄の所見を認めていない.以上から,胆道狭窄を伴うIgG4関連硬化性胆管炎にHCを合併した報告例は本症例がはじめてであり,両者の関連性を示唆するものかもしれない.IgG4関連硬化性胆管炎およびHCは比較的新しい概念であり,今後のさらなる症例の蓄積と検討が必要と考えられる.

今回,我々が経験した症例のようにIgG4関連硬化性胆管炎を疑うも確定診断が得られない場合には,胆管切除を行わずに胆囊のみを摘出し,胆囊壁の病理学的診断を行うことで確定診断が得られる場合もあると考えられた.さらに,本症例では術前PET-CTで胆囊のみならず12pリンパ節に腫大および集積を認めたため,まず術中に12pリンパ節をサンプリングし,癌が否定できたことからより本症の可能性が高く,胆管切除を行う必要がないと確認できた.このことから,癌との鑑別が困難で,術前PET-CTで異常集積のあるリンパ節を伴う場合には,まず集積のあるリンパ節をサンプリングし,術中迅速病理診断で良性であれば胆管切除を回避できる可能性が高いと考えられる.

利益相反:なし

文献

- 1) 厚生労働省IgG4関連全身硬化性疾患の診断法の確立と治療方法の開発に関する研究班,厚生労働省難治性の肝胆道疾患に関する調査研究班,日本胆道学会.IgG4関連硬化性胆管炎臨床診断基準2012.胆道.2012;26:59–63.

- 2) 神澤 輝実, 露口 利夫, 川崎 誠治, 田妻 進, 乾 和郎.IgG4関連硬化性胆管炎.胆道.2011;25:86–93.

- 3) Patel S, Roa JC, Tapia O, Dursun N, Bagci P, Basturk O, et al. Hyalinizing cholecystitis and associated carcinomas: clinicopathologic analysis of a distinctive variant of cholecystitis with porcelain-like features and accompanying diagnostically challenging carcinomas. Am J Surg Pathol. 2011;35:1104–1113.

- 4) Kloek JJ, van Delden OM, Erdogan D, ten Kate FJ, Rauws EA, Busch OR, et al. Differentiation of malignant and benign proximal bile duct strictures: the diagnostic dilemma. World J Gastroenterol. 2008;14:5032–5038.

- 5) Yoh Z, Nakanuma Y. IgG4 cholangiopathy. Int J Hepatol. 2012;2012:472376.

- 6) Matsubayashi H, Uesaka K, Sugiura T, Ohgi K, Sasaki K, Ono H. IgG4-related sclerosing cholangitis without obvious pancreatic lesion: difficulty in differential diagnosis. J Dig Dis. 2014;15:394–403.

- 7) Okazaki K, Uchida K, Koyabu M, Miyoshi H, Ikeura T, Takaoka M. IgG4 cholangiopathy—current concept, diagnosis, and pathogenesis. J Hepatol. 2014;61:690–695.

- 8) Stone JH, Yoh Z, Deshpande V. IgG4-related disease. N Engl J Med. 2012;366:539–551.

- 9) Strehl JD, Hartmann A, Agaimy A. Numerous IgG4-positive plasma cells are ubiquitous in diverse localized non-specific chronic inflammatory conditions and need to be distinguished from IgG4-related systemic disorders. J Clin Pathol. 2011;64:237–243.

- 10) Sah RP, Chari ST. Serologic issues in IgG4-related systemic disease and autoimmune pancreatitis. Curr Opin Rheumatol. 2011;23:108–113.

- 11) 大原 弘隆, 中澤 貴宏, 林 香月, 内藤 格, 宮部 勝之, 城 卓志.IgG4関連硬化性胆管炎の概念・診断・治療.胆道.2011;24:92–99.

- 12) 横山 幸浩, 渡邊 真哉, 西尾 秀樹, 江畑 智希, 伊神 剛, 菅原 元,ほか.肝門部胆管癌と鑑別困難であった肝門部限局性非特異性慢性胆管炎の2手術例.日本消化器外科学会雑誌.2010;43(2):160–165.

- 13) Erdogan D, Kloek JJ, ten Kate FJ, et al. Immunoglobulin G4-related sclerosing cholangitis in patients resected for presumed malignant bile duct strictures. Br J Surg. 2008;95:727–734.

- 14) Naitoh I, Nakazawa T, Ohara H, Ando T, Hayashi K, Tanaka H, et al. Endoscopic transpapillary intraductal ultrasonography and biopsy in the diagnosis of IgG4-related sclerosing cholangitis. J Gastroenterol. 2009;44:1147–1155.

- 15) Douhara A, Mitoro A, Otani E, Furukawa M, Kaji K, Uejima M, et al. Cholangiocarcinoma developed in a patient with IgG4-related disease. World J Gastrointest Oncol. 2013;5:181–185.

- 16) 安部井 誠人, 福田 邦明, 正田 純一, 小田 竜也, 大河内 信弘, 田中 直見,ほか.自己免疫関連性胆管炎の治療選択におけるUDCA/ステロイド反応性の意義.胆と膵.2009;30:1301–1306.

- 17) Harada K, Nakanuma Y. Cholangiocarcinoma with respect to IgG4 Reaction. Int J Hepatol. 2014;2014:803876.

- 18) Ashur H, Siegal B, Oland Y, Adam TG. Calcified gallbladder (porcelain gallbladder). Arch Surg. 1978;113:594–596.

- 19) Polk HC. Carcinoma and the calcified gallbladder. Gastroenterology. 1966;50:582–585.

- 20) Gupta RK, Patton KT. Hyalinizing cholecystitis with features of immunoglobulin G4-related disease-coincidence or an unrecognized association? A case report. Hum Pathol. 2015;46:625–628.