2023 年 56 巻 12 号 p. 653-661

2023 年 56 巻 12 号 p. 653-661

目的:鼠径ヘルニア術後慢性疼痛(chronic postoperative inguinal pain;以下,CPIPと略記)は患者のQOLを損なう重篤な合併症の一つである.当院のアンケート調査ではCPIP発症割合は7.6%で,侵襲的加療が必要な難治例を2.2%に認めた.本研究の目的はガイドラインで推奨される術中神経確認の励行がCPIP発症減少に寄与するか検証することである.方法:疼痛評価は6段階Numerical Rating Scale(以下,NRSと略記);0–5で行い,CPIPは術後3か月目のNRS 3以上と定義した.当科で2016年~2018年に待機的鼠径ヘルニア根治術を受けた198例(207病変)を対象に以下の介入を行った(①手術記録テンプレートを用いた術中神経確認,②術後3か月後の外来受診).術後3か月の外来でアンケートを行い日常生活の疼痛強度を調査した.結果:鼠径部切開法で鼠径ヘルニア根治術を受け術後3か月の外来を受診した105例(108病変)が評価された.66%で3神経全てが同定された.CPIPは2例(1.9%)に認めた.2例の疼痛は経時的に改善した.結語:術中神経確認の励行を行った今回のデータでは,以前のデータからCPIPの発生割合が減少傾向にあった.鼠径部切開法による鼠径ヘルニア根治術では術中神経確認の励行がCPIP発症を軽減する可能性が示唆された.

Purpose: Chronic postoperative inguinal pain (CPIP) is a serious complication that impairs the quality of life of patients. In a survey conducted at our hospital, CPIP occurred in 7.6% of patients, and 2.2% of refractory cases required invasive treatment. The purpose of this study was to verify whether the recommendation in international guidelines of nerve anatomy awareness and recognition during surgery contributes to a reduction in the incidence of CPIP. Materials and Methods: Pain was assessed on a 6-point Numerical Rating Scale (NRS) (0–5) and CPIP was defined as NRS of 3 or higher at 3 months after surgery. Interventions were performed in 198 patients (207 lesions) who underwent elective inguinal hernia repair between 2016 and 2018 in our department. The intervention included 1) intraoperative nerve confirmation with a surgical record template, and 2) an outpatient visit 3 months after surgery, during which a questionnaire was used to investigate the intensity of pain in daily life. Result: Of 105 patients (108 lesions) who underwent anterior inguinal hernia repair and visited the outpatient clinic 3 months after surgery, 66% had all 3 nerves identified. CPIP occurred in 2 patients (1.9%), but both obtained relief from pain over time. Conclusion: These results suggest that nerve anatomy awareness and recognition during surgery may reduce the incidence of CPIP in patients undergoing anterior inguinal hernia repair.

鼠径ヘルニア術後慢性疼痛(chronic postoperative inguinal pain;以下,CPIPと略記)は,患者のQOLを大きく損なうという点で,鼠径ヘルニア術後合併症の中で最も重大な合併症である.我々はこれまでCPIPにより歩行困難や就労困難となった症例,抑鬱状態を来した症例などを経験してきた1)~4).イギリスの公営放送であるBBCニュースで,特集をくんで放映されていることからも,海外におけるCPIPの関心は高まっており5),医療訴訟になることも多く,訴訟数も増加傾向にあるとの報告もある6)~8).CPIPの予防は,喫緊の課題であるといえよう.

International Guideline9)では,CPIPは“bothersome moderate pain impacting daily activities lasting more than three months postoperatively”と定義されている.その頻度は10~12%とされており,日常生活に支障を来す疼痛の割合は0.5~6%とされている.当院からの既報10)では,当院でヘルニア根治術を受けた450例において,術後3か月目の疼痛を6段階評価Numerical Rating Scale(以下,NRSと略記)を用いてアンケート調査したところ,NRS 3以上を訴えた症例は全体の7.6%(34例)であった.また,侵襲的加療を必要とした保存的加療無効難治性CPIP症例の発症割合は2.2%(10例)だった.ヘルニア専門施設でのCPIP発症割合は6.9~11.7%11)と報告されていることから,どの施設においても一定の割合でCPIPが発症する可能性がある.つまり,CPIPを減らすためには,何らかの介入が必要と考えられた.ガイドライン9)では,“nerve anatomy awareness and recognition during surgery”の重要性が述べられており,これに注目した手術を行うことが重要と考えられた.そこで,当院では二つの介入を行った.①手術記録テンプレートを作成し,鼠径部3神経(腸骨鼠径神経(ilioinguinal nerve;以下,IINと略記)・腸骨下腹神経(iliohypogastric nerve;以下,IHNと略記)・陰部大腿神経陰部枝(genital branch of genitofemoral nerve;以下,GBGFNと略記))の確認の有無・温存の有無について記載を義務付けた.②術後3か月の外来受診を励行するようにした.

これらの介入により,当院でのCPIPの発生頻度がどのように変化したかについて検討を行った.

ガイドラインで推奨されている「術中の神経確認の励行」が,CPIP発症の減少に寄与するか否かを検証することである.

この後ろ向きコホート研究では,2016年10月から2018年6月に当院で待機的鼠径ヘルニア手術を施行した198例(207病変)を対象とし,そのうち鼠径部切開法で行った症例を解析対象とした.他手術と同時に待機的鼠径ヘルニア手術を行った症例も対象に含めた.再発症例・緊急手術症例は除外した.

手術記録テンプレートは,ヘルニアの種類,手術法,術中麻酔,メッシュの種類,鼠径部3神経の確認および温存の有無が含まれた.

神経確認については目視での手術メンバー全員による確認のみとし,各神経のskeltonizationは行わなかった.神経については,神経損傷や,神経とメッシュの干渉が予測される場合の切離(pragmatic neurectomy)とした.疼痛の評価は,6段階NRSを用いて外来でのアンケート調査により行った.

Primary outcomeは,「術後3か月目のNRS 3以上の疼痛」とし,本研究ではこれをCPIPと定義した.

Secondary outcomeは,術中・術後合併症,神経温存の有無,入院中・退院後の鎮痛管理,CPIP発症後の治療,CPIP症例以外のフォローアップ期間内の治療,CPIP症例以外のフォローアップ終了後の再診・治療とした.

上記primary outcomeおよびsecondary outcomeについて,後ろ向きに電子カルテ内のデータから収集を行った.

フォローアップ期間については,基本的には最低3か月,それ以降は患者の希望に応じて通院を継続するものとした.

統計解析については,JMP® Pro 16.2.0を用いて行い,P値0.05未満を有意差ありとした.初回外来以降の鎮痛薬内服症例について,NRSの変化についての解析を行い,解析手法としてWilcoxonの符号付き順位検定を行った.

本研究は,当院の倫理委員会の承認を得て施行された(承認番号;19-070).

2016年10月から2018年6月に当院で待機的鼠径ヘルニア手術を施行した症例のうち,transabdominal abdominal preperitoneal approachを施行された53人(58病変)および3か月目に受診しなかった40人(41病変)を除いた105人(108病変)が対象となった(Fig. 1).対象となった108病変の概要をTable 1に示す.

Patient flow in this study. TAPP: transabdominal abdominal preperitoneal approach

Characteristics of patients in this study

| 105 patients (108 lesions) | |||

|---|---|---|---|

| Patients demographics | Male | 93 (86.1%) | |

| Median age | 73 (22–93) | ||

| Left side | 55 (50.9%) | ||

| ASA-PS | 1 | 6 (5.7%) | |

| 2 | 70 (66.7%) | ||

| 3 | 29 (27.6%) | ||

| Post prostatectomy | 20 (19.0%) | ||

| Operative method | Lichtenstein | 79 (73.1%) | |

| ONSTEP | 11 (10.1%) | ||

| Direct Kugel | 16 (14.8%) | ||

| Marcy | 2 (1.9%) | ||

| Hernia classification | I (indirect) | 74 (68.5%) | |

| II (direct) | 25 (23.1%) | ||

| III (femoral) | 1 (0.9%) | ||

| IV | 8 (7.4%) | ||

| Operative information | Operative time | 96 (54–224) | |

| Bleeding | 0 (0–450) |

Age, operative time, and blood loss are shown as median (min–max).

ASA-PS: American Society of Anesthesiologists physical status

術後3か月目の疼痛についてはTable 2に示した.CPIPは全体で2例(1.9%)にみられた.

Numerical Rating Scale (NRS) at 3 months after surgery

| NRS at 3 month after surgery | Lesions |

|---|---|

| 0 | 68 |

| 1 | 32 |

| 2 | 6 |

| 3 | 1 |

| 4 | 0 |

| 5 | 1 |

| Total | 108 |

Chronic postoperative inguinal pain (CPIP) (NRS ≥3) was observed in 2 cases.

CPIPのうち,1症例はNRS=3の疼痛であった.Lichtenstein法で施行され,IHNとGBGFNは同定できなかったが,IINは同定でき,温存できた.

もう1症例はNRS=5の症例であった.Lichtenstein法で施行され,全ての神経同定が可能であったが,IHNはpragmaticallyに切離された症例であった.

2. Secondary outcome 2-1. 術中・術後合併症術中合併症およびCPIP以外の術後合併症については,術中出血が1例,術後創部蜂窩織炎で抗菌薬内服を要した症例が1例あったが,ともにCPIPは発症しなかった.

1例に術後5か月目での再発を認めた.この再発症例は3か月目にはNRS 1/5の疼痛を認めていたため外来でのフォローアップを継続し,術後5か月目の外来で身体所見から恥骨上再発の診断が確定し,本人の希望により他院での加療が行われた.

2-2. 神経温存の有無神経の確認・温存についてTable 3およびTable 4に示す.IINについては90%以上の割合で確認可能であり,その他二つの神経については約80%の割合で確認可能であった(Table 3).2/3の症例で3神経全ての神経確認が可能であった(Table 4).

Intraoperative identification and preservation of each nerve

| Nerve | Identified | Preserved | Pragmatically resected |

|---|---|---|---|

| IIN | 101 (93.5%) | 79 (73.1%) | 22 (20.4%) |

| IHN | 85 (77.8%) | 70 (64.8%) | 14 (13.0%) |

| GBGFN | 86 (79.6%) | 79 (73.1%) | 7 (6.5%) |

“Pragmatic Resected” refers to resection performed when nerve damage or interference between nerves and the mesh is anticipated (pragmatic neurectomy).

IIN: ilioinguinal nerve, IHN: iliohypogastric nerve, GBGFN: genital branch of genitofemoral nerve

Number of confirmed and preserved nerves

| Number of nerves | Identification | Preservation of identified nerves |

|---|---|---|

| 3 | 72 (66.7%) | 51 |

| 2 | 23 (21.3%) | 10 |

| 1 | 9 (8.3%) | 7 |

| 0 | 4 (3.7%) | NA |

The rightmost column shows the number of cases in which all nerves identified intraoperatively were preserved.

NA: not applicable

入院中の鎮痛薬管理としては,9人(8.6%)で鎮痛薬の定期内服が行われていた.重複を含めたその内訳は,非ステロイド性抗炎症薬(non-steroidal anti-inflammatory drugs;以下,NSAIDsと略記)が4人,アセトアミノフェンが6人,トラマドール塩酸塩アセトアミノフェンが1人であった.入院期間中の鎮痛薬の頓服使用回数は平均2.7回(最小0回,最大17回)であった.なおアセトアミノフェンおよびトラマドール塩酸塩アセトアミノフェンが処方されていた症例のうち,腎機能障害などでNSAIDsが使用できないと考えられた症例は1人のみであった.

退院後の鎮痛薬処方については,全例で頓服もしくは定期処方がされており,定期処方が行われたのは10人(9.5%)であった.処方内容については93人(88.6%)がアセトアミノフェンのみの処方,10人(9.5%)がNSAIDsのみの処方となっていた.定期処方でも8人がアセトアミノフェン,2人がNSAIDsと,アセトアミノフェン処方が多かった.

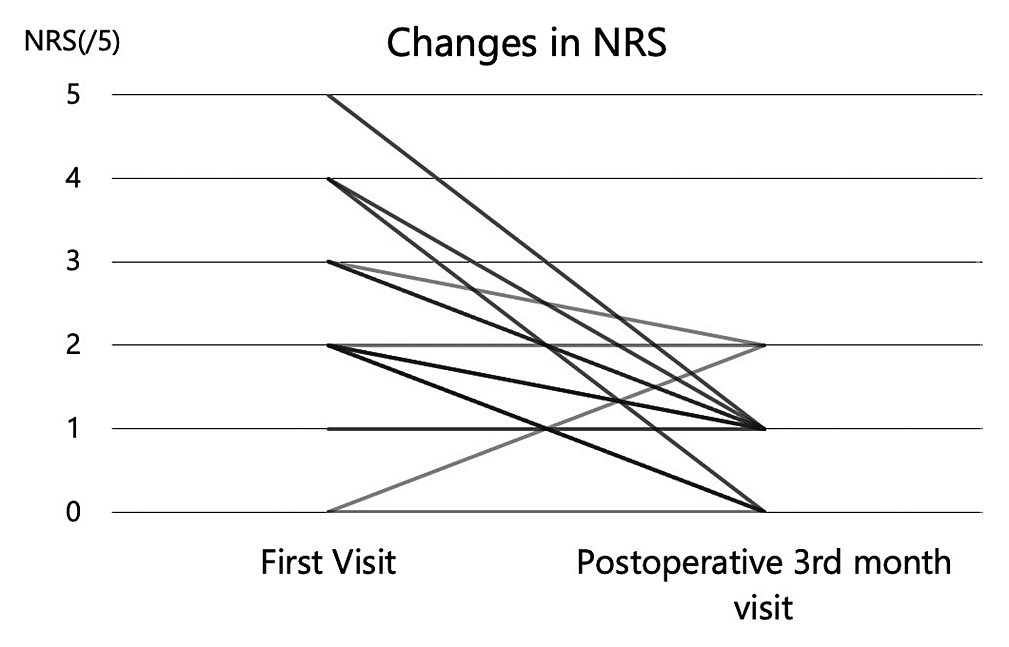

また,初回外来以降に鎮痛薬処方の介入を要したのは23人(21.9%)であり,そのうち13人(56.5%)が定期内服を行われていた.うち3人がNSAIDs,8人がアセトアミノフェンを内服し,トラマドール塩酸塩アセトアミノフェンとプレガバリンは1人ずつであった.鎮痛薬開始前の平均NRSは2.5,術後3か月時点でのNRSは平均0.8と,術後3か月時点でのNRSは有意差を持って低下していた(P<0.0001)(Fig. 2).

Changes in Numerical Rating Scale (NRS) of patients requiring analgesic prescription intervention after the first outpatient visit. The thickness of the line indicates the number of people.

術後3か月目の外来でCPIPと診断された症例についてであるが,NRS=3の症例については,患者本人が経過観察を希望し,その後のフォローアップも希望されなかった.その後電話でのアンケートを試みたものの,他疾患(原発不明癌)のため術後2年後に死亡していたことから聴取不可能であったが,他疾患での入院中のカルテ記載で確認できる範囲では,本人の鼠径部痛の訴えはなかった.

NRS=5の症例は,1か月のアセトアミノフェン内服加療のみで軽快し,終診となった.術後5年後に,現在の疼痛について電話でアンケートを行ったところ,現時点での疼痛はないとのことであった.

2-5. CPIP症例以外のフォローアップ期間内の治療フォローアップ期間は平均3.6か月(3~14か月)であった.

フォローアップ期間内に疼痛に対する治療を要したのは全部で4例であり,CPIPのうち1症例(NRS=5)および,術後3か月時点のNRSが1であった3例であった.そのうち2例(NRS=5と,NRS=1のうち1症例)は経口鎮痛薬による治療で改善,その他の2例(NRS=1の2例)では疼痛部位への局所麻酔注射(trigger point block;以下,TPBと略記)3)12)が行われ,軽快した.

CPIPに対する手術加療を要した症例はなかった.

2-6. CPIP症例以外のフォローアップ終了後の再診・治療フォローアップ期間外に来院した症例は4例あった.

症例1:術後3か月時点はNRS=0であり,同時点でフォローアップを終了したが,術後10か月目に疼痛のため再診希望があった(NRS記載なし).重量物を持った時のみの疼痛で日常生活に全く支障がないとのことあり,無治療で経過観察を行い,再来後2か月で自然軽快し再度終診となった.

症例2:術後3か月時点はNRS=0であり,同時点でフォローアップを終了したが,術後21か月後にNRS 2/5の疼痛で受診した.疼痛部へのTPBが有効であったため体性痛であると判断した.最終的に疼痛部位へのTPBを1~2か月おきに合計9回施行し軽快,術後47か月後までフォローアップを行い再度終診となった.

症例3:術後3か月後にNRS=1であったため経過観察し術後5か月目に終診となった.しかし,術後8か月目にNRS 3/5の疼痛を自覚し再来し,疼痛部位へのTPBを1回施行し軽快,術後17か月までのフォローアップを行い再度終診となった.

症例4:術後3か月後にNRS=2であり,経過観察を行ったが術後6か月後に疼痛は改善し終診となった.しかし,術後4年3か月後に創部の膨隆を主訴に来院し,mesh bulgingの診断となったものの,手術加療は希望せず外来経過観察中である.

本研究において手術症例のうち7割以上を占めるLichtenstein法は,本邦ではあまり施行されておらず,内視鏡外科学会によるアンケートでもヘルニア手術全体の8.3%(2021年:35,007件中2,901件)に留まっている13).しかし,海外のガイドラインでは鼠径部切開法において最も推奨される方法である9).

鼠径部切開法では本邦のガイドライン14)・国際ガイドライン9)ともに鼠径部3神経(腸骨鼠径神経・腸骨下腹神経・陰部大腿神経陰部枝)の確認を推奨している.しかし,本邦からのヘルニア手術に関する報告で神経に特化した報告は存在せず,特に慢性疼痛の発症に力点をおいた研究報告はない.医学中央雑誌(1964年~2023年,会議録除く)で「鼠径ヘルニア」,「慢性疼痛」,「予防」の語句を用いて原著論文の検索を行うと9例の報告があったが,鼠径部3神経の取り扱いに着目し慢性疼痛発症割合について報告した論文を見つけることはできなかった.そのため,ガイドラインで示された方針を検証する研究が本邦においても必要であると考えられた.

本研究によって得られた知見としては,2点ある.

1点目は,前回の当院での研究の結果10)である7.6%だったCPIP発症割合が,1.9%まで低下していた,ということである.

本研究では,CPIPが2例,全体の1.9%であった.既報10)とは,後述のように背景が大きく異なるという要因で直接の比較はできないものの,CPIPの発生割合は減少傾向にあった.また,本研究の期間内にCPIPに対する手術加療を要した症例はなかった.

これは,ガイドライン9)でも示されているように,神経確認の重要性を示唆している可能性がある.その他の報告でも神経確認については,メッシュを用いた鼠径ヘルニア根治術において,神経確認を行わなかった群に比べて神経確認を行った群で,中等度から高度の疼痛が有意差をもって減少したと報告されている15).

そして,海外からの既報16)17)とも比較して少ない割合であり,本研究での取り組みは正当なものであると考えられる.

また,術中神経の確認については,海外からの報告では70~90%の症例で3神経全てを同定することができる15)とされるが,本報告では2/3の症例で3神経全ての同定が可能であり,ほぼ同等の同定率であった.

一方で,既報では侵襲的治療を要した症例は1.8%であったが,今回の研究ではフォローアップ期間内・期間外に介入を要した症例を併せて7.4%(8例)と増加傾向にあった.この理由として考えられるのは,既報とのアンケートの集計方法の違いにあると思われる.既報では,アンケートは郵送によるものであったが,本研究ではアンケートは術後3か月後の外来受診時の記入であった.患者は外来でアンケートを記入した後すぐに,医師の診察を受けることとなっており,比較的小さな痛みであっても積極的な治療介入が可能であったため,と思われる.

2点目は,1点目と同様に既報との直接の比較はできないものの,術後3か月のフォローアップを行ったことによる効果があった可能性がある,ということである.鼠径ヘルニア術後のフォローアップ期間についてはコンセンサスが得られていない9).当院からの既報10)でも推奨した術後3か月のフォローアップを行うことで,CPIPの定義9)に当てはまる,3か月以上持続する疼痛を訴える患者への治療を迅速に行うことができる,というメリットがあると考えられる.また,その他のメリットとしては,術後3か月のフォローアップを行うことで,フォローアップ以降にも患者が来院しやすいということがあると考えられる.本報告でも,患者の希望でいったん終診とした症例のうち,疼痛のため外来を受診する症例があること,そして疼痛部位へのTPBなどの侵襲的治療を要した症例があることを示した.これらの結果から,フォローアップ期間を定めたとしても,術前・術後にCPIP発症のリスクがあることについて説明を行い,フォローアップ期間終了後でも疼痛のための再来を妨げないような工夫が必要であると考えられた.CPIPを発症した場合は,当院で行っているCPIP治療アルゴリズム3)に沿って治療を行っていくことが肝要であると考えられた.

なお,CPIPの2症例についてであるが,NRS=3の症例は他疾患による死亡のため術後2年目までしか経過をフォローアップすることは不可能ではあったものの鼠径部痛の訴えはなく,自然に疼痛は改善したものと考えられた.また,NRS=5の症例については術後5年目の電話でのアンケートで疼痛が消失していたことから,こちらも自然に疼痛が改善したものと思われる.

今回の研究のlimitationとしては,既報10)と集計方法に大きな差があることから,直接の統計学的な比較が困難であることである.アンケートの送付方法の違いについては先述したが,アンケートの時期も異なり,本研究では術後3か月にアンケートを施行しているのに対して,既報10)では手術加療からアンケートが施行まで中央値17か月の間があいており,既報で比較的少ない疼痛を訴えた症例については,患者自身の記憶が曖昧であった可能性はある.

しかし,NRS 3以上の中等度以上の疼痛については,比較的強い痛みであるため,記憶が曖昧になるとは考えにくく,したがってアンケートの時期に差があってもCPIPの発生頻度については大きな影響を及ぼさないと思われた.

また,初回外来での鎮痛薬介入を要した症例の,NRS変化についての統計解析では,症例数が少なく多変量解析による交絡調整を行うことができなかったことは,統計解析上のlimitationの一つとして挙げられる.

今後の課題として挙げられるものは,本研究のコホートでは術後の鎮痛薬定期内服症例が全体の8.6%と少なかったことである.当院からの既報10)では,CPIPの発症リスクの解析において,単変量解析を行うと相関を認める因子は術後1週目の疼痛のみであった.また,その他の報告でもCPIPの発症には術後の定期的な鎮痛薬(NSAIDsおよびアセトアミノフェン)の内服が効果的であったとされている18).術後早期の疼痛は慢性疼痛につながりやすいとされ,早期からの介入が推奨されている19)ことから,入院中からの早期の介入が求められる.現在はクリニカルパスにNSAIDs(セレコキシブ)の定期内服を組み込み,定期的な内服ができるように工夫を行っている.

本研究では,鼠径部3神経全ての確認を2/3の症例で行うことができ,背景の違いから直接の比較はできないものの,既報からCPIPの発症割合は減少傾向にあった.“nerve anatomy awareness and recognition during surgery”はCPIPの発症予防に寄与する可能性が示唆された.

本研究の概要は,第41回ヨーロッパヘルニア学会で発表された.

利益相反:なし