2018 Volume 2 Article ID: 2018-003

2018 Volume 2 Article ID: 2018-003

改訂薬学教育モデル・コアカリキュラムでは医療人としての一般的なパフォーマンスを,事前学習により模擬的な体験で,実務実習により多くの実症例を実体験することで修得することが求められている.そして大学は,学生が修得する「実践的な臨床対応能力」を総合的に評価することが求められている.これまで摂南大学は,①自ら問題点を発見する,②問題点を多角的に捉える,③解決策を考え実行する,④チームで協働する,⑤患者の視点を考慮できる倫理観などの能力に基づくアウトカムを設定し,アウトカムへの到達を評価するアドバンストOSCEを構築している.今回,事前学習後及び実務実習後に実施した結果を報告する.

2016年度に実務実習を終了した学生171名のパフォーマンスを,ルーブリックを用いて評価した.事前学習後に比べ有意に向上し,臨床対応能力の醸成が確認できた.特に「医療従事者にふさわしい倫理観と使命感」の向上が際立った.

平成30年度には改訂モデル・コアカリキュラム(改訂コアカリ)に基づく新たな事前学習,平成31年から新たな実務実習での指導が始まる.今まさに,各大学が理想とする薬剤師を輩出するための要となる教育期間,薬学教育の大きな変革期に差し掛かっている1,2).

改訂モデル・コアカリキュラムの「F薬学臨床」において,「前)」と記載される学習項目は,事前学習で修学し,それ以外の学習項目は,実務実習で修学する内容とされ,同じ能力の養成が求められていると言っても過言ではない.しかしそれは「場」と「状況」が異なり,Miller G. E.のパフォーマンスレベル3) でいう,ロールプレイなどの「Shows How」レベルのシミュレーション教育を大学の事前学習で行い,実務実習では「Dose」レベルの教育指導が求められる.そのため大学の事前学習では,学生が実務実習(臨床現場)で早期に参加・体験・実践出来るよう,模擬的な環境でのパフォーマンスの保証が重要となる.

本学の事前学習は,共用試験で確認される患者対応能力や調剤技術に加えて,患者の病態や病勢を把握するためのフィジカルアセスメント能力4),患者の健康状態に合わせた医療面談や推奨OTCの選定から受診勧奨までのセルフメディケーションを担う能力5),さらに健康,患者個別の診療録の記載内容を読解し治療の適切性を吟味する能力など様々な模擬的な臨床能力の教育を取り入れている.それらで用いる課題にはいずれも患者背景があり,その場面や状況に応じて必要なパフォーマンスを示せるかを評価している.それぞれの評価は,本学のディプロマ・ポリシーへの到達を評価するルーブリックから抜粋・改変して用いている.

また改訂コアカリに基づく実務実習のガイドラインでは「臨床現場で即戦力として業務を遂行できることを目指すものではなく,将来,医療,保健,福祉等における社会的ニーズに貢献できる薬剤師として活躍できる基本的な知識・技能・態度,そして問題解決能力の修得を目指すものである」とあるように6),学生が実習時に修得する薬剤師業務は,将来を見据えた基本的な素養とし,学生が実習に取り組む過程において,将来,社会的ニーズに貢献・対応できる薬剤師を養成することを目的としている.そのため大学は,事前学習から実務実習の一連の教育期間で醸成される学生のアウトカムを設定し評価する必要がある.

我々が設定したアウトカムの一つに「適切に患者情報を収集し,状態を評価した上で,個々の患者に適した薬物療法を提案するため,臨床上の問題点を発見し,解決する」がある.これまで我々は,そのアウトカム(臨床能力)が測定できる「アドバンストOSCE(臨床的問題解決能力試験)」を構築している7).本報告では「事前学習や実務実習によるアウトカムへの到達度」を測定・評価した結果について報告する.

2015年度に共用試験を合格し,2016年度に実務実習を修了した学生 171名(男性87名,女性84名)を対象とし,共用試験を合格した直後,および実務実習を終了した直後の2回,アドバンストOSCEを実施した.

「アドバンストOSCE(臨床的問題解決能力試験)」のスケジュールや実施概要は,以前我々が報告した6)「長期実務実習終了学生に対するアドンバンスト臨床能力試験の実施による実習成果の実証(薬学雑誌.2016; 136: 1275–1284.)」に準じている.即ち,各試験室に評価者1名と学生10~11名を配置し,学生を1グループ5~6名となるようランダムに2グループに分け,課題遂行中のパフォーマンスを個別に評価する試験である.学生には「病院薬剤師による病棟業務」に関する課題と,「薬局薬剤師による在宅訪問指導業務」に関する課題のいずれか一方を渡し,「問題点」と「解決するための行動」について個人で解答させた後,グループで討論させる.評価者は,学生個人の発表からグループワーク,グループ発表までの一連のパフォーマンスを観察し,評価する.

学生のパフォーマンスを評価するためのルーブリックは,以前我々が報告した初版から改良したものを使用した(図1).なお評価項目(概念)は「患者状態の収集・把握」,「薬物療法の提案」,「問題発見・解決能力」,「チーム医療に適した対応」,「医療従事者にふさわしい倫理観と使命感」の5項目とし,初版と変更はない.

アドバンストOSCE(臨床的問題解決能力試験)評価用Rubric

また試験開始前に,約15分間で,事前学習を終えた段階で実施するアドバンストOSCEでは「実務実習で期待する内容」を,実務実習を終えた段階で実施するアドバンストOSCEでは「実務実習で最も印象的だった学習内容」を絵に描かせた.なお,この時の成果物や学生個々のパフォーマンスは評価対象外とした.

ルーブリックの各評価項目における「事前学習を終えた時点での評価結果」と「実務実習を終えた時点での評価結果」はWilcoxonの順位和検定で,およびフィッシャーの正確確率検定(Fisher’s exact test)で検定した.加えて課題症例中の記述内容はテキストマイニング(Text-Mining Studio 5.0;NTTデータ数理システム株式会社)により解析し,関連して出現しやすい単語同士のつながりを共起ネットワーク図で表現した.特に同一文章中に出現する確率及び頻度が高い単語同士は,線による関連を強く表現させた.

対象とする171名,全員の絵画を,印象の中心に描かれた対象で分類・集計した.事前学習を終了した4年生が実務実習で期待することとして描いた絵は,47%が患者や患者対応を中心にした絵であり,調剤業務や薬剤師を中心に描いた学生は14%,他職種との連携は6%程度であった.一方,5年次生で実務実習の体験の中で印象に残った内容は,患者対応は41%に若干減少し,他職種との連携や学校薬剤師など地域貢献の業務の割合が,それぞれ14%,9%へと増加した(図2).また,表現された描写も図3のように,実務実習を経験した5年次生ではベッドサイドの風景や調剤の様子が具体的な描写となった.

学生の実習に対するイメージと印象

学生の実習に対するイメージと印象の描画例

ネットワーク図の作成により事前学習終了時と実務実習終了時の記述内容の違いを表現することが出来た.実務実習終了時の記述から作成できたネットワーク図は,課題A,Bどちらにおいても,一番大きな島の中で「確認」「薬」「家族」という単語が中心的に関連し合うという共通点を有する.一方事前学習終了時の記述からは,大きな島の中に「患者」「薬」という単語が中心的に関連する共通点が観察されたが,「確認」や「家族」が島を構成する中心的な単語とはならなかった(図4).

課題に対する記述言語の共起ネットワーク図

また事前学習終了時と実務実習終了時とで,「確認」に関連する単語を集計した結果,薬の使い方や効果に関する内容や生活背景を探る内容が多く,特に検査項目を確認する内容が最も大きく増加した(表1).

| 「確認」の対象となった言語 | 事前学習終了時 | 実務実習終了時 |

|---|---|---|

| 服薬状況 | 48 | 39 |

| 薬の種類,用法用量,効果など | 11 | 22 |

| 相互作用 | 1 | 4 |

| 患者情報(既往歴・アレルギー歴,飲酒・喫煙など) | 16 | 7 |

| 患者の生活背景 | 6 | 16 |

| 患者の主観情報 | 12 | 35 |

| 検査項目など(患者の客観情報) | 1 | 26 |

| 病態や病勢 | 4 | 4 |

| 医療従事者 | 17 | 13 |

| その他 | 12 | 9 |

ルーブリックの5つの評価観点全てにおいて,実務実習終了時が事前学習終了時よりも有意に高い評価となった.特に「医療従事者にふさわしい倫理観と使命感」の平均値では,事前学習終了時が1.7に対し,実務実習終了時で2.5と最も大きな差を示した(図5).

実習生ごとのRubric平均値

また,評価観点毎に事前学習終了時と実務実習終了時の点数分布を比較すると,全て有意な差を示し,ルーブリックの内訳はどれも「1」と「2」の評価が減少し「3」と「4」の評価の割合が増えた(図6).

Rubricによる各項目の点数分布(グラフ内の数値は人数)

本学は,「学生が6年間で培う臨床能力を卒業時に保証する」ことを,社会に対する6年制薬学部の使命と考えている.そのため我々は,事前学習の修学以降,学生を様々なタイミングで評価できる「アドバンストOSCE(臨床的問題解決能力試験)」を構築している.我々のアドバンストOSCEは,レーンを決め,技能・態度を評価する薬学共用試験のOSCEとは性格を異にし,「事前学習や実務実習で学生がどのようなことを学んだのか」という総合的な評価として,「適切に患者情報を収集し,状態を評価した上で,個々の患者に適した薬物療法を提案するため,臨床上の問題点を発見し,解決する」というアウトカムを設定し,パフォーマンス評価している.

我々の設定したアウトカムを,「患者状態の収集と把握」,「薬物治療の提案」,「問題発見 解決能力,チーム医療に適した対応・態度」,「倫理観と使命感」の5つの評価観点に分けたルーブリックにおいて,実務実習終了時が事前学習終了時と比較して,全ての評価観点で有意に上昇していた.このことは,実務実習を終えた学生は,「患者状態を推測できる」ようになり,薬物療法に関して「治療や処方の妥当性を考えるようになり」,「問題点を列挙し,具体的な方策を考え」,「周りに対し,柔軟な受け答えをする」ようになったと評価できる学生が増えたことを示唆した.そして学生は,薬剤師としての倫理観や使命感をより強く意識して議論するようになったことも確認できた.

これらパフォーマンスの向上は,課題に対する解答の記述内容からも裏付けされた.実務実習終了時の記述内容は,「家族」や「確認」という言葉が,他の多くの単語と強い関連性を有していたことから,実務実習では,患者をケアする上でキーパーソンを意識し,薬剤師に必要な確認項目の重要性を学んだことが推察できた.さらに,実務実習を終了した学生が確認する内容が,薬の効能・効果など使用に関することや患者の生活背景,検査項目などの患者の客観的情報などに増えたことは,患者をケアする上で,多角的な視点を身に付けたことが推察できた.

実務実習を終了した学生が描いた学習内容の印象が,事前学習後に期待していた薬剤師業務よりも多くの内容を,より具体的に描けていたことは,「学生は想像していたよりも多くの業務で,心が動かされる有意事象を体験した」と推察できた.

以上のように,学生が事前学習から実務実習を取り組むことによって培われた臨床能力は,本試験法において,「臨床における問題に対して,患者の状態や背景を確認し,現状にあった解決策を提案する能力」であることが示唆された.さらに「解決策を実行するために必要な,患者に関係する者と連携がとれる能力」が向上したことを含め,我々が設定したアウトカムの醸成が確認できた.

今後,改訂コアカリに準拠した実務実習を修了する学生は,改訂コアカリ- F薬学臨床の中項目「4. チーム医療への参画」や「5. 地域の保健・医療・福祉への参画」などの,非常に実践的な経験を経ることが予想される8) が,我々が設定したアウトカムとそれを評価する本試験法は,改訂コアカリに準拠した実務実習後の学生の評価にも十分対応可能であると考えている.しかし「卒業時の臨床能力を質保証するための試験法」としてはまだ不十分と考え,現在,新たなアドバンストOSCEを構築している.

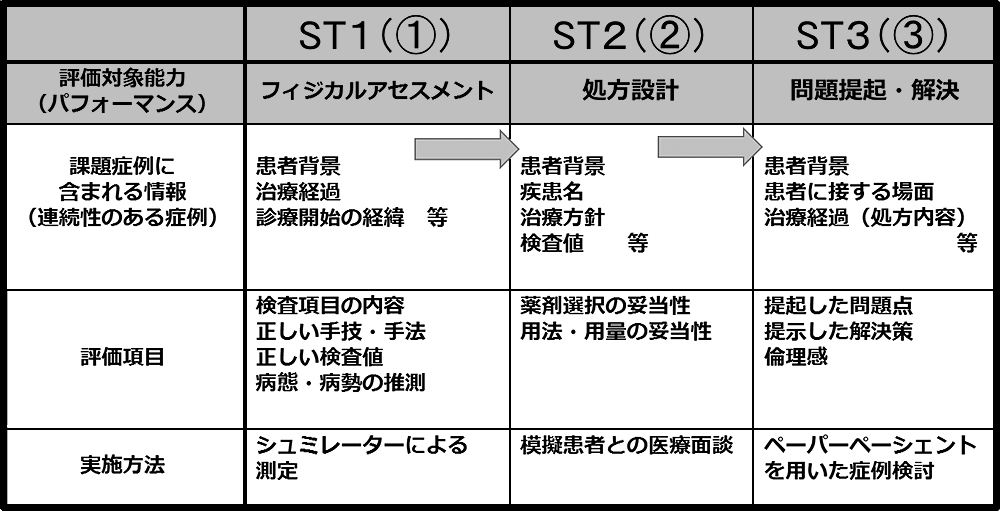

我々が次に構築を目指す新たなアドバンストOSCEは,医療現場における適正使用のサイクルを意識している.即ち,「フィジカルアセスメントなどにより,患者状態や病態や病勢を把握し,薬剤が選択・処方され,その作用や副作用,アドヒアランスなどを確認・評価し,改善点があれば,次の行動へフィードバックされる」という一連の流れである.これまで本学では,フィジカルアセスメントに関する実習や処方立案・設計に関する実習を,シミュレーション教育の一部として事前学習で取り組んでいる.つまりそれら実習と,今回紹介した「アドバンストOSCE(臨床的問題解決能力試験)」を各ステーションとして組み合わせた実地試験(シミュレーション試験)を考案している(図7).

今後取り組む新しいアドバンストOSCE

この試験の特徴として,事前学習や実務実習で学んだ学習成果を,一人の症例に対して,一連の医療介入の様子をパフォーマンス評価するものである.そのため,ステーション2で与えられる情報は,ステーション1で自分が考えた内容を振り返ることができ,ステーション3でも同様である.これは学生の振り返りを促し,評価者にとって評価基準の一助としても有用であると考える.

以上のように本学では,事前学習と実務実習で培われる「実践的な臨床対応能力」のアウトカムを設定した評価システムの構築を進めている.それは,これまでの薬学教育において,徳永らが報告する9)「アドバンストOSCE」の評価体系を包含し,木内らが報告する10)「臨床技能を育てるアドバンスト学部教育カリキュラム」が目指す学生の臨床能力の醸成を評価できるものであり,さらに評価が難しい「医療倫理に基づいた行動」や「明確な答えのない問題に遭遇した時の問題解決能力」の評価を目指したものである.この試験の確立により,学生の卒業時における「総合的な臨床能力の質保証」を実現できるものと考えている.

発表内容に関連し,開示すべき利益相反はない.