論文ID: 2020-064

論文ID: 2020-064

COVID-19の拡大により,薬学実務実習中の症例解析報告会を集合形式からオンライン形式へと移行した.本報告では,オンライン形式の症例解析報告会の概要について紹介する.さらに,アンケート調査から明らかとなった報告会の有益性と問題点について議論する.オンライン報告会は,実習6週目と11週目に大阪鉄道病院から,実習生,評価担当者をZoom®で接続して実施した.83%の参加者は,参加の容易さ,時間的な利点などの理由でオンライン報告会を肯定していた.一方,一部の参加者は,集合研修での臨場感や参加者間のコミュニケーションが不十分な点から否定的であった.オンライン形式での開催は,病院-薬局-大学間で協働での教育ツールとして非常に有効な手段であると考えられる.しかし,参加者が如何に集合形式での雰囲気を作り出せるかなど課題解決が必要であることが示唆された.

Given the rapid spread of COVID-19, the case analysis debriefing session during pharmacy practice was changed from a group format to an online format. This report provides an overview of the online format of case analysis debriefing. In addition, we discuss the benefits and problems of the debriefing session that were revealed by the questionnaire survey. The online debriefing sessions were conducted by connecting trainees and evaluators from Osaka General Hospital of West Japan Railway Company via Zoom during the 6th and 11th weeks of practice. Most participants (83%) approved of the online debriefing sessions because of the ease of participation and time advantage. However, some participants disapproved due to the lack of realism and communication between participants in the group training. The online format is considered a very effective educational tool in a collaborative hospital-pharmacy-university setting. However, it was suggested that challenges remain with the online format, such as whether participants can create as much of an atmosphere as in the group format.

近年,薬物療法に関して医療機関と地域の保険薬局は,疑義照会における問い合わせの簡素化を協働するなど様々な薬薬連携強化に努めている.さらに薬学生の実務実習においても,病院と保険薬局が一体となった連携教育が必要であり,2015年に改訂された薬学教育モデル・コアカリキュラム(以下,改訂コアカリ)における薬局・病院長期実務実習では,「大学-病院実習-薬局実習の学習の連携を図り,一貫性を確保することで学習効果の高い実習を行う」ことが求められている1,2).

大阪鉄道病院(以下,当院)では,兵庫医療大学から受け入れた病院実習において実習生は週2例の処方解析症例の集積を課せられ,さらに当院にその指導を要望されたことが契機となり,実習生が行った処方解析の内容を当院独自の処方解析報告書フォーマット(以下,報告書)に記載し,その記載内容を基に指導薬剤師によるフィードバックを行ってきた.また,2018年度から報告書を統一ツールとした合同教育プログラム(以下,教育プログラム)を構築し,当院,地域の保険薬局および薬系大学と協働による症例解析報告会(以下,報告会)を2018年から2020年度1期での8期,各期3回ずつ計24回開催してきた3,4).

しかしながら,2020年の初旬より新型コロナウイルス感染症が世界中に蔓延し始め,感染対策の観点から集合形式による報告会の開催が困難となった.そこで,2020年度の報告会はZoom®を用いたオンライン形式の報告会として継続実施することとした.本報告では,Zoom®を活用したオンライン形式の報告会の概要,実習6週目の中間報告会で実施した参加者の意識調査結果および6週目の調査結果を踏まえて改善した実習11週目の最終報告会後のアンケート結果から,オンライン形式での報告会の有益性と問題点について明らかにすることを目的とした.

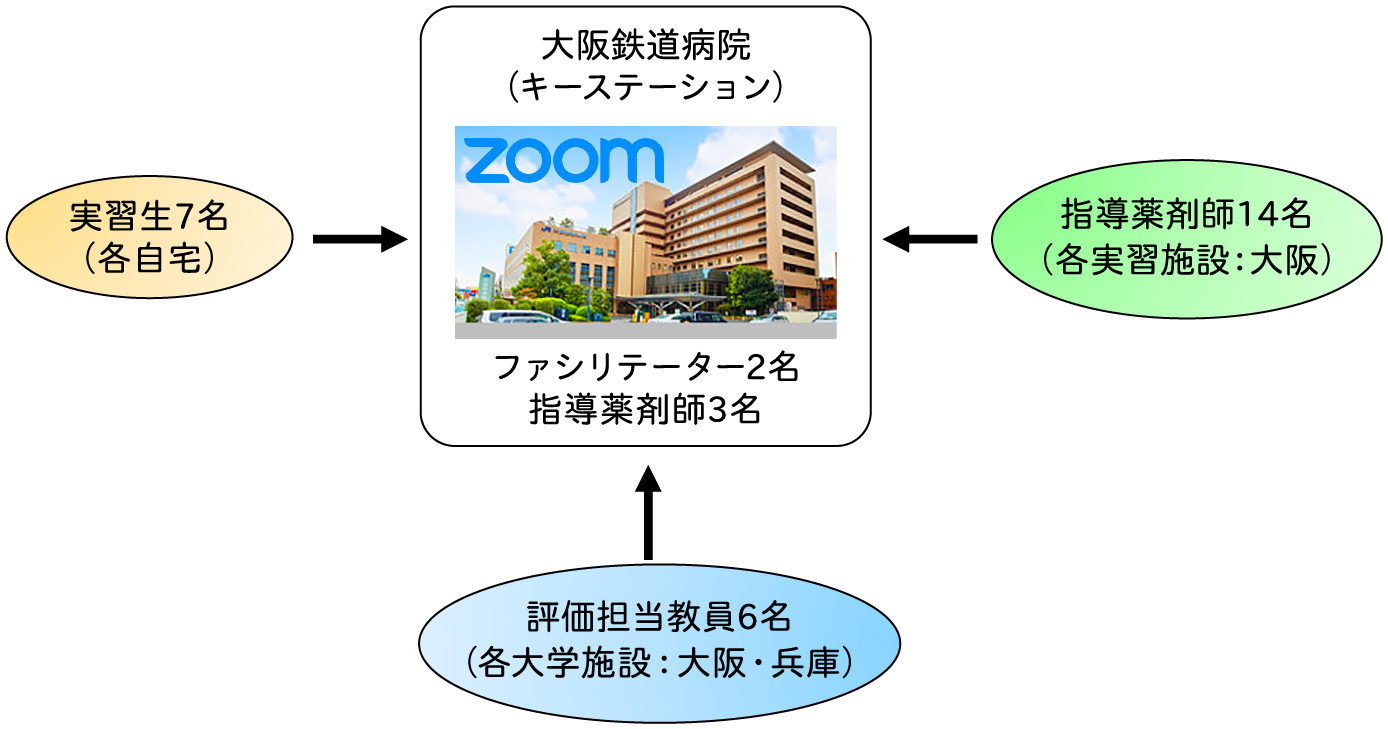

6週目のオンライン報告会は,集合発表会の会場となっていた大阪鉄道病院をメイン会場にして,実習生,評価担当者として当該報告会に参加する病院薬剤師,薬局薬剤師,大学教員をZoom®で接続した(図1).実習生は帰宅後に自宅から参加した.運営方法は,集合形式での方法を踏襲し,1)実習生は発表会の2日前までに発表用の報告書を作成し事務局に送付する,2)事務局は,評価担当者に発表用報告書を送信する,3)実習生1名の発表および挙手制での質疑応答時間合計10分,4)評価担当者は,報告会中に評価を行う形式とした(表1).

オンライン報告会の体制

| 相違点 | 報告会の実施方法 | |

|---|---|---|

| 中間報告会 | 最終報告会 | |

| 報告書の評価 | 報告会で発表後 | 報告会当日12時までの事前評価および報告会で発表後 |

| 発表・質問時間 | 発表・質疑応答合わせて10分(発表時間は5分を目安) | 発表4分厳守・質疑応答6分 |

| 質問方法 | 挙手制 | 事前評価を参考にした質問者指名制 |

中間報告会終了後に,オンラインでの症例解析報告会への満足度と理由について選択式(問1,2,3)および自由記述によるアンケートを行った.自由記述は,記述内容から似たような記述を分類した.

3.11週目オンライン最終報告会の概要事前準備の変更点として,1)事務局は,評価担当者に発表用報告書を送信する,2)評価担当者は,発表日の12:00(時間厳守)までに発表用症例解析報告書を書面でルーブリック評価した(質疑応答の部分は除く)事前評価を事務局に送信することとした.報告会運営の変更点として,1)実習生1名の発表時間を発表4分(厳守),質疑応答6分とする,2)事前に提出された評価表を参考にファシリテーターが指名した質問者(5名以上)が質問する形式とする,3)参加者(評価者)は,事前評価に加えて,報告会当日に評価した評価表を提出することとした(表1).

4.11週目のオンライン最終報告会後のアンケート最終報告会終了後に,事前準備と報告会の質問方法に関する変更点に関して選択式(問1,2)および自由記述によるアンケートを行った.自由記述は,記述内容から似たような記述を分類した.

5.倫理的配慮本研究は大阪鉄道病院臨床倫理委員会の承認を得て行った(承認番号:H30-No. 11号).アンケートの回答に対しては,各報告会終了後にアンケートのURLをメールで配布した.

6週目のオンライン報告会終了後アンケートの回答者は,薬局薬剤師10名,病院薬剤師9名,教員3名,学生7名の計29名であり,回収率は90.6%であった.

「WEB形式で開催することについて満足していますか?」に関しては,「満足・どちらかと言えば満足」と83%(24名)の参加者から回答があった.また,17%(5名)の参加者は「どちらかと言えば不満」との回答であった(図2).「満足・どちらかと言えば満足」と回答のあった24名のうち12名は,「開催時間に関係なく参加しやすい」「集合形式より気軽に参加できる」と回答があり,24名のうち6名は「集合形式とかわりない」と回答されていた.一方,「どちらかと言えば不満」と回答のあった5名の参加者は,「WEB形式は,自分のPC環境や参加場所の都合で参加しにくい」が2名,「WEB形式より集合形式の方がよい」が2名,「WEB形式は,集合形式に比べて雰囲気が伝わりにくい」と4名が回答した(図2).表2には,アンケートの自由記述内容を分類した結果を示す.肯定的意見では,同じような意味を持つ記述が多い順に,①参加の容易さと時間的な利点,②参加することで緊張感を感じる点,③録画によるフィードバックへの活用が挙がった.一方,否定的な意見としては,①質疑応答や総合討論が行いにくい点,②リアルな場での臨場感やコミュニケーションが感じられない点,③私的場所からの参加による参加者間の感覚のずれ,④準備・時間調整などの主催者の負担の順に類似した内容の記述が多かった.

オンライン中間報告会終了後の選択式アンケート結果

|

〈肯定的意見〉 ①参加の容易さ,時間的な利点 ・WEB形式は,遠方の方の参加や薬局の方の参加はしやすい. ・コロナ禍の中,どこからでも参加できる点は良い. ・実習生の帰宅が遅くならない. ・オンラインの方が発表者や評価者のT.P.O.を総合して対応できる可能性が大きいので便利 ・時間的制約を考慮すると利便性は高い. ・会場準備の時間が短縮できる ②参加における緊張感 ・発表者の発表バイタルサインがよく分かる. ・質疑がランダムに指名されるので,緊張感はこれまでよりあった. ・発表や質疑応答に時間をしっかり取れる. ③録画によるフィードバックへの活用 ・発表者へのフィードバックに記録動画を指導薬剤師が活用できると思う |

|

〈否定的意見・要望〉 ①質疑応答や総合討論が行いにくい点 ・質問のタイミングが難しい. ・マイクの加減で聞き取りにくいことがある. ・タイムキーパーを決め時間通りに運用するとよい. ・評価者の総合議論がやりづらい. ・会終了後の意見交換の時間をしっかり取ってほしい. ②リアルな場での臨場感やコミュニケーションが感じられない点 ・コロナがなければ集合研修のほうが良い. ・集合形式の発表会の中で学生が発表することで成長する意味は大きいと思う. ・評価者の観点では,現場の方が臨場感を感じ,総体的な雰囲気で情報を得られる. ・WEB形式が日常化する中,リアルな会でのコミュニケーションが大切だと改めて感じた. ③私的場所からの参加による感覚のずれ ・評価者全員の参加感覚にブレが大きいように感じた. ・私的場所での参加は,個人情報や周囲の環境もあり他のバイアスがかかることが懸念される. ④準備・時間調整などの主催者の負担 ・主催者の負担がおおきいと思う. ・発表者がオンライン参加であると時間の調整など利点が不便な面にかわるかもしれない. |

11週目の最終報告会後のアンケート回答者は,薬局薬剤師10名,病院薬剤師8名,教員3名の計21名(回収率95.5%)であった.

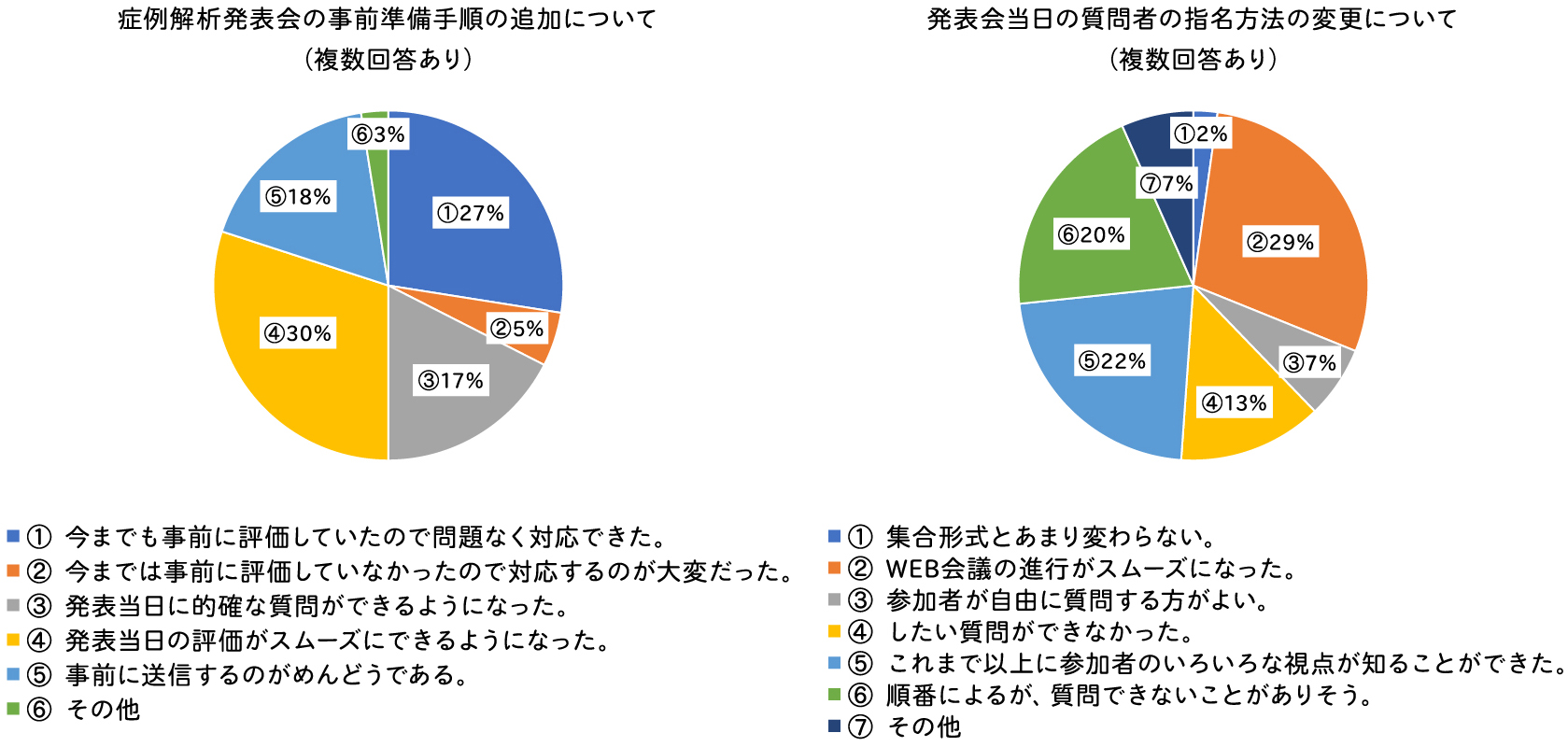

アンケート調査の結果を図3に示す.「症例解析発表会の事前準備手順の追加について」に関しては,薬学生を除く参加者の半数の11名は「今までも事前に評価していたので問題なく対応できた」と回答した一方,2名は「今までは事前に評価していなかったので対応するのが大変だった」との回答であった.さらに,7名が「発表当日に的確な質問ができるようになった」と回答をし,12名より「発表当日の評価がスムーズにできるようになった」との回答であった.また,アンケートの自由記述内容を大別したものを表3に示す.肯定的意見では,①事前評価の導入による報告会時の質問内容の明確化が複数挙がった.一方,否定的意見・要望は①質問者指名方式による参加者の質問制限,②症例解析教育プログラム指導者・評価者検討会の必要性,③参加者のZoom習熟度向上に向けた取り組み,④事前評価の義務化による負担増が挙がった.

オンライン最終報告会終了後の選択式アンケート結果

〈肯定的意見〉 ①事前評価の導入による報告会時の質問内容の明確化 ・事前評価し,点数の低い項目を意図的に質問することは質問の焦点が明確化する. ・低評価項目を教育する効果は期待できるので,現行の実施方法は否定的ではない. ・資料に目を通すだけでなく評価点数を事前につけるのはいいかもしれない. ②その他 ・集合形式よりもオンライン形式の方がほどよい緊張感で発表できる. ・前回に比べ,ハード面・ソフト面が充実した. |

〈否定的意見・要望〉 ①質問者指名方式による参加者の質問制限 ・評価を上げるための回答を実習生から引き出そうとしている質問が優先されるので,バイアスがかかった評価となる. ・指名だけでなく自由に質問する時間も必要だと思う. ・指名方法としては,質問を希望する評価者も抽出したほうが良い. ・質問したいポイントがあればメモ・マークを付けて指名を依頼する. ②症例解析教育プログラム指導者・評価者検討会の必要性 ・実務実習に対応できるよう投薬してから,いかにフォローしていくかも含め対応できる評価方法も考えるべきだと思う. ・様式のバージョンアップ,評価方法のすり合わせ,症例解析の進め方について改めて話し合いが必要だと思う. ・発表会とは別に総括と討議のみの会議があった方が望ましい. ③参加者のZoom習熟度向上に向けた取り組み ・参加者側のハード面トラブル回避のためにハード確認時間を設けるべき ・参加者は,Zoom参加におけるソフトウェアの取り扱いを習熟する必要あり ・管理者権限による音声・画面操作の活用体制が必要 ④事前評価の義務化による負担増 ・事前評価するのは,時間的な束縛が厳しい.評価を付けた人の参加になると参加者が減るのではないか. |

6週目の報告会のアンケート結果からオンライン形式の報告会については,満足・どちらかと言えば満足と83%の参加者が回答しており,参加者はオンライン報告会に対して肯定的に捉えていた.その理由として,他のオンライン研修開催に関する報告同様5),時間的な利便性や参加に対する心的な障壁の軽減を感じていることが明らかとなった(図2,表2).一方,どちらかと言えば不満と回答された5名の参加者からは,集合形式に比べて会の雰囲気が伝わりにくいと4名が回答し,さらに,自由記述においても,リアルな場での臨場感やコミュニケーションが感じられない点や私的場所からの参加による参加者間の感覚のずれが挙がった(表2).この点は,学会や研修会がオンライン形式で開催される現状において,参加者が感じている問題点であると考えられ,集合研修の環境が参加者に与える利点の1例が示唆されたものと考えられる.

中間報告会から報告書の事前評価の提出および報告会の指名質問制に変更した最終報告会後のアンケート結果から,事前評価を行うことで評価者の質問内容が明確になり,これまで発言がなかった評価者の視点を引き出すことができた面はあるが,変更前から質問をする参加者の発言機会を失わせるといった側面もあった.さらに,オンライン形式での実施による影響かどうかは特定できないが,報告会運営に対して,再度,参加者間での方向性を議論すべきとの意見も挙がっており,改めて症例解析報告書を用いた多施設連携教育の方針の確認が必要であることが明らかとなった.

以上のことから,Zoom等の活用などによるオンライン形式での開催は,病院-薬局-大学-学生を繋ぐ連携教育の手段として非常に有効であることが示唆された.まだまだ集合形式の雰囲気を完全に再現することは困難であるが,運用設備の充実,報告会を円滑に進行させるファシリテータースキルなどの課題解決を行うことで,より充実したオンラインツールを用いた連携教育が実現できるようになるものと考えている.

発表内容に関連し,開示すべき利益相反はない.