2008年から2021年に眼精疲労を訴えた受診者の調節機能と処方眼鏡を3年間隔で5期に分けて観察をおこなった。

調節機能では,調節痙攣は初期には若年者のみで観察されたが,最近では全年齢層に広がっていた。また,これまでの調節異常病名では分類できない調節機能異常が増加していた。処方眼鏡では,最近では30歳以上の累進屈折力眼鏡の処方割合が80%を超えており,青壮年でプリズム眼鏡の処方割合が70%までに達していた。

デジタルデバイス使用者の眼鏡処方では調節機能と眼位への配慮がますます重要になっている。

We analyzed the prescription rate, based on the type of eyeglasses, and the ratio of the type of accommodative function and divided the data into five 3-year periods from 2008 to 2021. With regard to accommodative function, accommodative spasms occurred only in young men and women in the early periods, but this phenomenon has recently spread through all age groups. In addition, accommodative dysfunctions that we could not classify by a past accommodative diagnosis increased in accordance with the spread of smartphone. The prescription rate of progressive addition lens glasses 30 years or older surpassed 80%, based on recent prescription judgments, and the prescription ratio of prism glasses was nearly 70% in teenagers and adult. Consideration of accommodation and convergence is becoming increasingly important when prescribing eyeglasses for digital device users.

1980年代にパソコンが普及し始めるとともに,眼精疲労を訴える症例が増加し,VDT症候群あるいはテクノストレス眼症,IT眼症と呼ばれるようになった。そして,ノートパソコン,タブレット端末の普及によって,症例は加速的に増加している。さらに,スマートフォンの普及はそれらの症状を全年齢層に波及させ,巷ではスマホ老眼とかスマホ斜視と呼ばれる視機能の異常が多発している。

特に,COVID19の感染予防対策として推奨されている自粛,テレワーク,オンライン授業によって,症状はさらに悪化の一途を辿っている。

外来診療においても,調節異常と眼位異常による眼精疲労が増加してきており,以前とは対応が異なってきているように思われる。

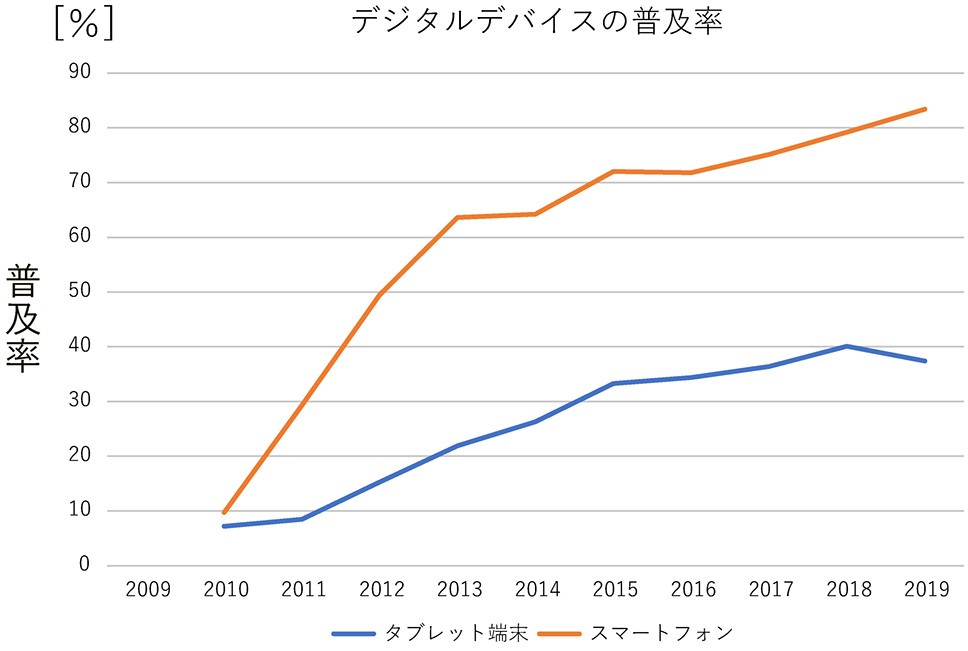

総務省の報告によるパソコン普及率は1990年代後半から急激に増加してきている(図1)。この増加は眼精疲労症例の増加によく相関しているように思われる。また,その他のデジタルデバイスの普及率で特徴的なのは2010年代前半から増加してきたタブレット端末とスマートフォンである(図2)。スマートフォンの使用方法が啓発されるようになった時期と視機能異常が増加した時期も一致している。

パソコン普及率

総務省の報告によるパソコン普及率

1990年代後半から急激に増加してきている。

デジタルデバイスの普及率

総務省の報告によるデジタルデバイスの普及率

2010年頃から急激に増加してきている。

調節は毛様体筋の緊張弛緩が毛様体小帯に伝わり,水晶体の赤道部を牽引弛緩することで水晶体の厚さを変えている。加齢による調節力の低下は水晶体嚢の硬化が最も強く関与している1)と言われており,調節力が全くなくなった症例でも毛様体筋は活動している2)。この報われない調節努力が眼精疲労の一因になっていることが分かってきた。毛様体筋の緊張によって生じる筋肉の震えが,水晶体に伝わり,水晶体は微妙に屈折値を変動させる。この震えは屈折値の震えとして記録することができ,調節微動と呼ばれている3)。調節微動の周波数分析を行うと,調節運動そのものによって生じる低周波数成分と毛様体筋の震えによって生じる高周波数成分に分けられる。この高周波数成分を高速フーリエ変換で解析し高周波数成分のパワースペクトルを求めて,HFC(高周波数成分出現頻度)として表示できる装置が調節機能解析装置である。

装置に内蔵された視標を片眼で見るため,実空間で生じる調節よりは反応量が幾分低くでる傾向はあるが,どのような調節応答を示す傾向があるのかをビジュアルに把握することができる。

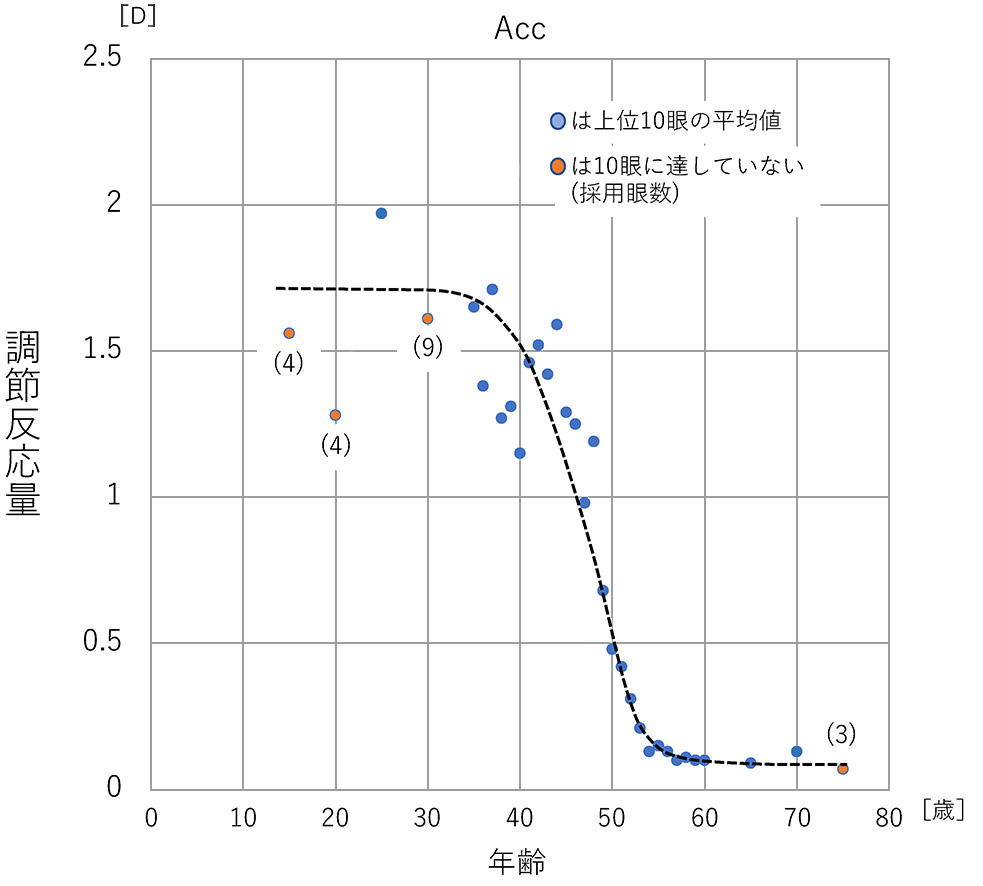

正常眼のFk-map眼の疲れや眼鏡の不調を訴えて梶田眼科を受診し,ニデック社製AA-2で調節機能を検査した20,000名を超える症例の中から,Fk-mapの視標位置が雲霧状態,無限遠,−0.5 D,−1.0 D,−1.5 D,−2.0 D,−2.5 D,および−3.0 DのそれぞれのHFC値が,50.50,50.55,50.59,51.33,52.75,55.65,57.00,58.56以下の値であるものを抽出した(表1),該当する年齢の中で調節反応量が多い上位10眼(10眼に満たない場合にはすべての眼を採用)を平均したFk-mapを作成した(図3)。それぞれの視標に対するHFC値の上限値は過去の年齢平均Fk-mapを作成したときのデータを参照して決定した4)。25歳代,30歳代,35歳代,40歳代,45歳代,50歳代,55歳代,60歳代,65歳代,70歳代,75歳代の上位10眼の平均調節反応量はそれぞれ,1.97 D,1.61 D,1.93 D,1.82 D,1.59 D,0.64 D,0.13 D,0.08 D,0.09 D,0.13 D,0.07 Dであった。調節反応量は対象眼数が少ないこともあって35歳代までは加齢変化が明らかではないが,40歳代で減少し始め,45歳代以降は急激に減少し,55歳代では調節反応量はほとんど消失している。さらに詳細に観察するために,35歳~55歳を1歳毎に同じ処理を行なうと,35歳過ぎから60歳少し前頃まで,調節反応量が急激に減少していることがさらに明瞭に観察できる(図4)。

眼の疲労を訴えて来院した症例の調節反応量の分布。

0.25 D未満の症例が非常に多く,近方視に必要な調節反応量を記録できた症例は非常に少ないことが分かる。

正常者のAA-2による調節反応量(Fk-map)

調節反応量は35~40歳代まではそれほど大きな変化を認めないが,45歳頃から急激に低下し,55歳代にはほぼ消失している。

Fk-mapで記録された正常者の最大調節反応量

症例数が少ない35歳未満と60歳を超える症例は5歳平均で示した。

35歳頃から低下を開始し40歳~50歳で急激に低下し,55歳頃には他覚的な調節はできなくなっている様子が分かる。

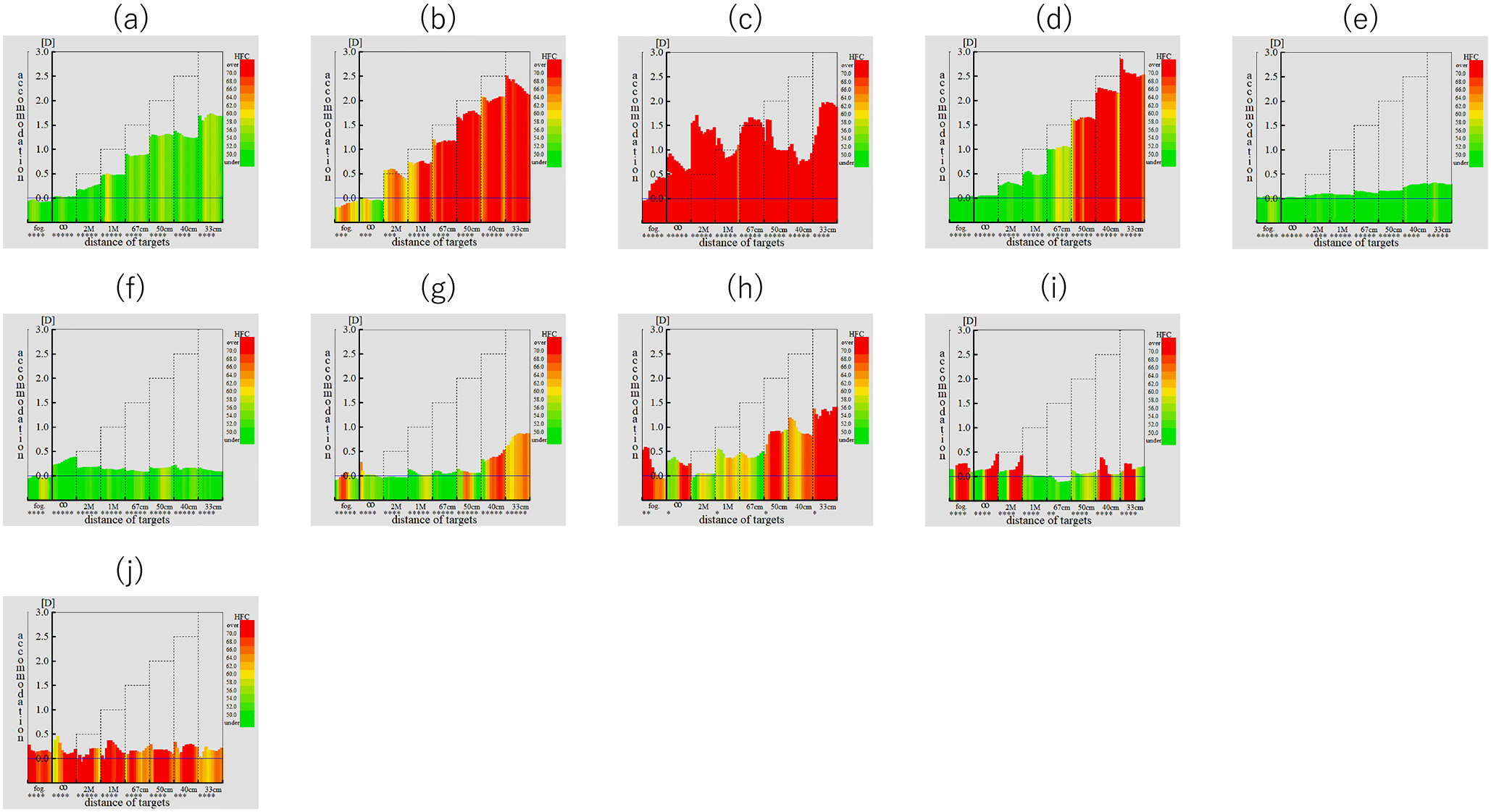

調節機能解析装置によって調節機能の詳細が観察できるようになり,調節機能の状態が可視化できるようになった。それに伴って,調節機能状態には多くのバリエーションがあり,これまでの調節異常の分類では適切に分類できない症例が多く存在することも明らかになってきた。しかし,今回はこれまでに使用されている正常,調節緊張症,調節痙攣,テクノストレス(IT)眼症,調節衰弱に大別し,典型的ではないがそれらに近似する状態を〇〇傾向として分類した。また,スマートフォンが普及してきてから増加傾向にあり,これまでのタイプと異なる所見を呈するものをスマホ眼および,高齢者に特徴的な調節反応量は低下しているのにHFC値が高値を呈する奇異な調節機能を調節衰弱痙攣として分類した(図5)。

a)47歳 正常,b)27歳 調節緊張症,c)73歳 調節痙攣,d)25歳 IT眼症,e)48歳 調節衰弱。スマホ眼にはいろいろなバリエーションがある。f)22歳 スマホ眼(調節衰弱型),g)14歳 スマホ眼(IT眼症型),h)8歳 スマホ眼(調節緊張型),i)46歳 スマホ眼(まだら調節痙攣型),j)79歳 調節衰弱痙攣

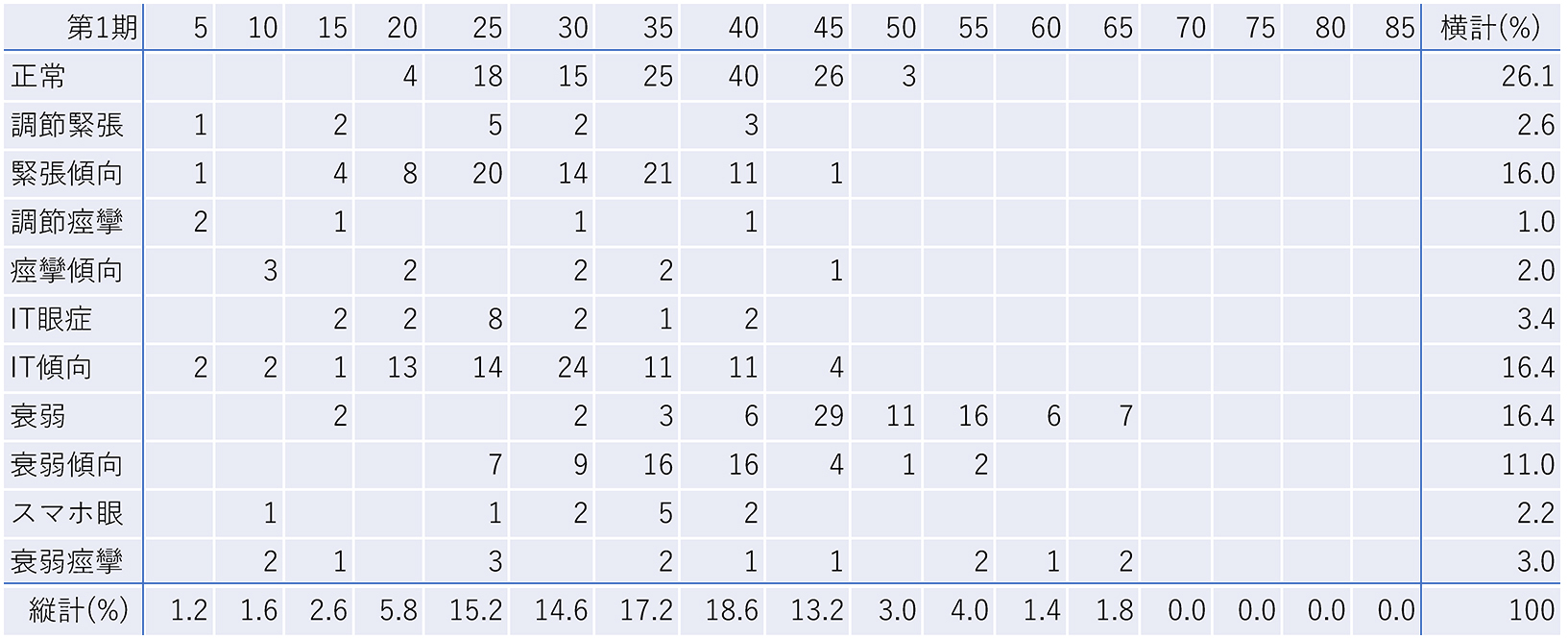

眼の疲れや眼精疲労を訴えて梶田眼科を受診した時期を5期に分類し,第1期を2008年4月~2009年3月,第2期を2011年4月~2012年3月,第3期を2014年4月~2015年3月,第4期を2017年4月~2018年3月,第5期を2020年4月~2021年3月とした。

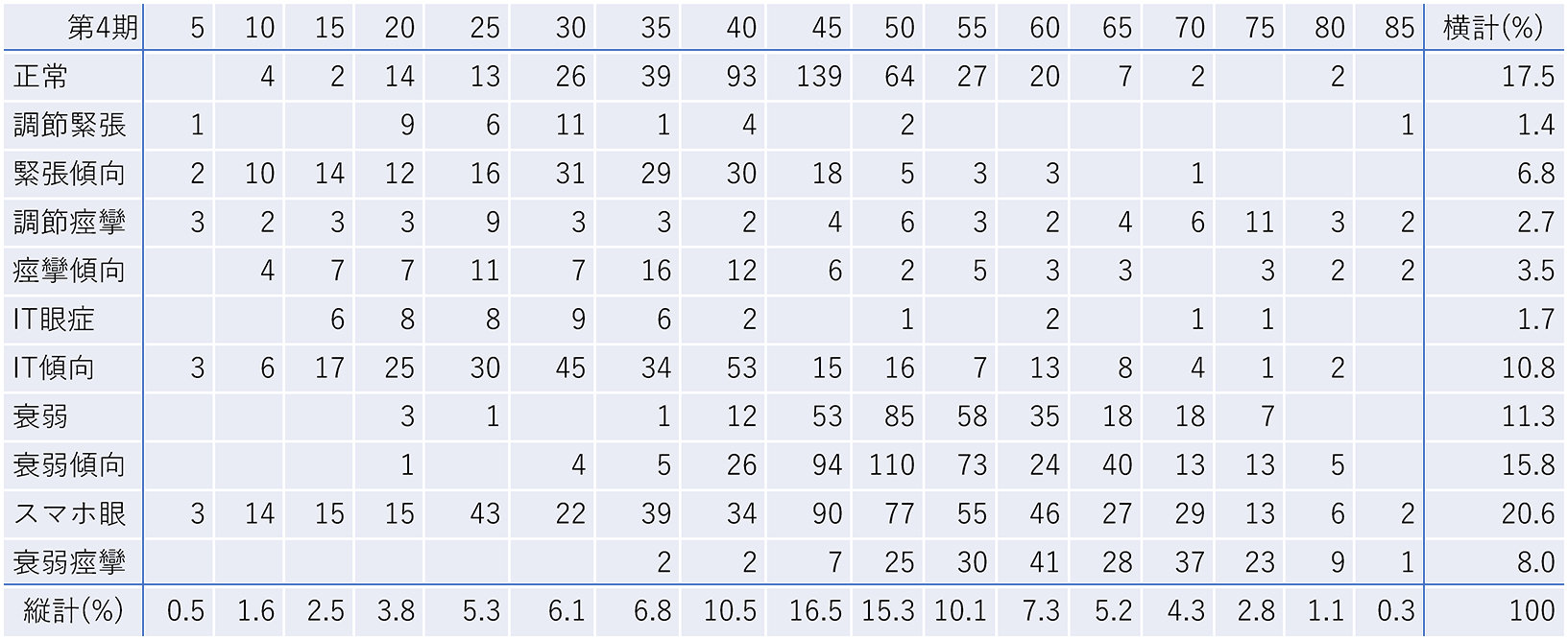

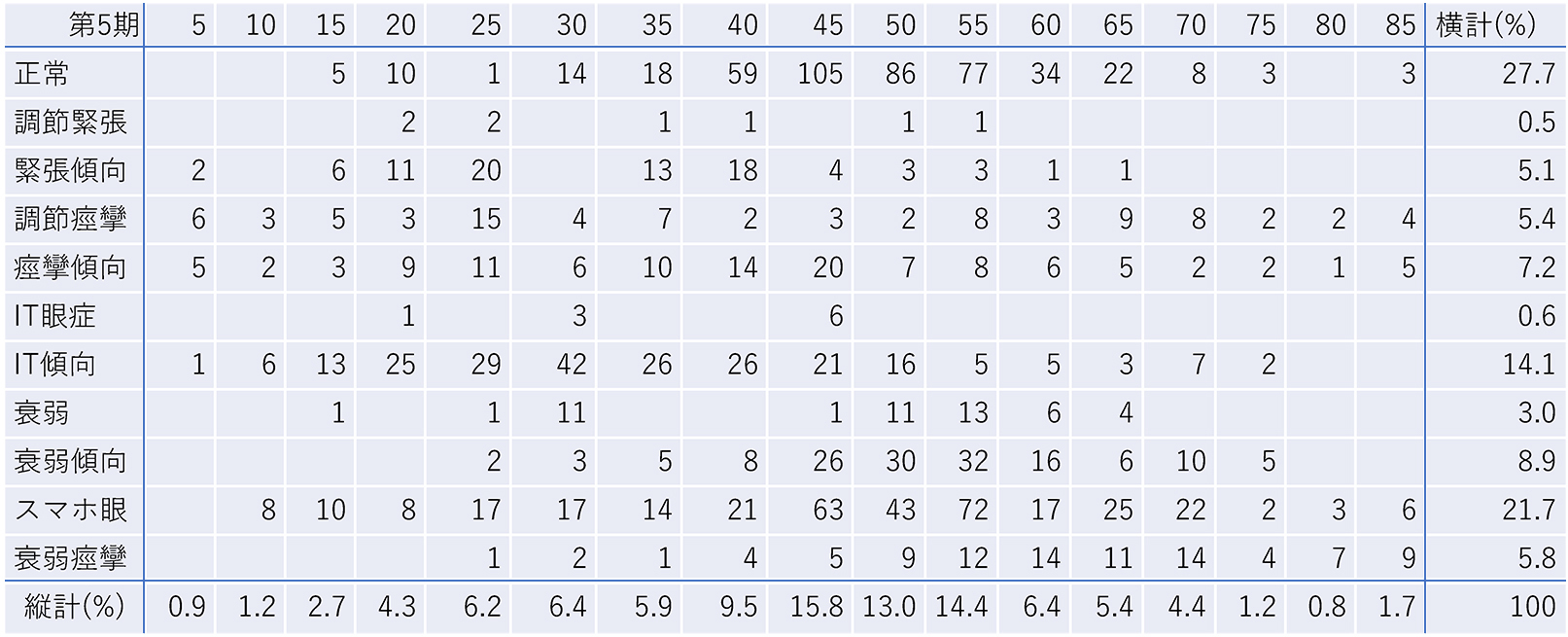

解析対象者数と眼数は第1期,第2期,第3期,第4期,第5期でそれぞれ,244名485眼,68名134眼,366名732眼,1249名2491眼,608名1213眼であった。そのうちFk-mapを表示するのに必要なデータが欠損していたのはそれぞれ20眼,1眼,3眼,18眼,31眼であった。第2期の症例数が極端に少ないのは東日本大震災の影響と思われる。Fk-map分類を割合で一覧表にすると表2~6のようであった。第1期は65歳が1.9%,70歳を超える症例はいなかった。第2期では65歳を超える症例もなかった。これに対して,第3期では65歳3.6%,70歳2.5%,75歳1.6%,80歳0.8%,85歳以上0.3%であり,第4期には65歳5.2%,70歳4.5%,75歳2.8%,80歳1.1%,85歳以上0.5%であり,第5期には65歳6.3%,70歳4.5%,75歳1.3%,80歳0.9%,85歳以上1.4%となっており,期の増加に伴い,高齢者の受診割合が高くなっていた。一方,若年者では,第1期では5歳1.3%,10歳1.7%,15歳1.7%であり,第2期では5歳0.0%,10歳0.0%,15歳3.0%であり,第3期では5歳0.0%,10歳2.2%,15歳2.5%であり,第4期では5歳0.4%,10歳1.5%,15歳2.3%であり,第5期では5歳1.0%,10歳1.2%,15歳2.5%であり,若年者の受診割合も高くなってきている。

第1期(2008年度)のFk-mapによる調節機能状態(眼数で示す)

第2期(2011年度)のFk-mapによる調節機能状態

第3期(2014年度)のFk-mapによる調節機能状態

第4期(2017年度)のFk-mapによる調節機能状態

第5期(2020年度)のFk-mapによる調節機能状態

特徴的な傾向としては,第1期および第2期までは調節痙攣に分類された症例は45歳未満であったが,第3期では60歳に1眼認められた。第4期には幼児から85歳を超える症例まで分布するようになり,第5期にもその傾向は変わっていない。以前は調節痙攣といえば若年者の調節障害と思われており,60歳を過ぎて老視が完成した年齢では調節の検査や治療の必要性さえ否定されていた。しかし,調節機能解析装置が使用されるようになって,調節痙攣はどの年代でも起こりうる疾患であることが明らかになってきた。例に,世代の異なる症例の調節痙攣のFk-mapを呈示すると,図6(a)~(c)での様であり,調節機能状態には年齢差は全くなく,治療に対する反応にも差を感じていない。

調節痙攣のFk-map

a)11歳の痙攣,b)21歳の痙攣,c)70歳の痙攣

高齢者でも調節痙攣パターンを呈することがあり,若年者の調節痙攣とFk-mapでは区別がつかない。しかし,同じ治療が若年者よりもよく奏効する。

図5(j)に示す調節衰弱痙攣はスマートフォンの普及に伴い増加している印象がある。スマホ眼の1つのタイプとして今後ますます増加することが推測される。

パソコンが普及する前の眼鏡処方は遠くがよく見える矯正が一般的であり,老視になって近方視障害が生じるようになって,老眼鏡を処方するだけでほとんどの場合問題は生じなかった。老眼鏡としては,単焦点レンズの読書用,二重焦点の遠近両用であった。

パソコンによる作業が増加することによって,眼鏡には中間距離視が要求されるようになり,累進屈折力レンズが普及しはじめたが,当初の累進屈折力レンズは遠くと近くが見えて,中間距離の見え方は不安定であり,パソコン作業には不適切であった。その後,パソコン作業を意識した中近累進屈折力レンズや,近近累進屈折力レンズが登場してきた。さらに,中間距離が安定して見える遠中近累進屈折力レンズが登場し,処方眼鏡の主流になってきている。

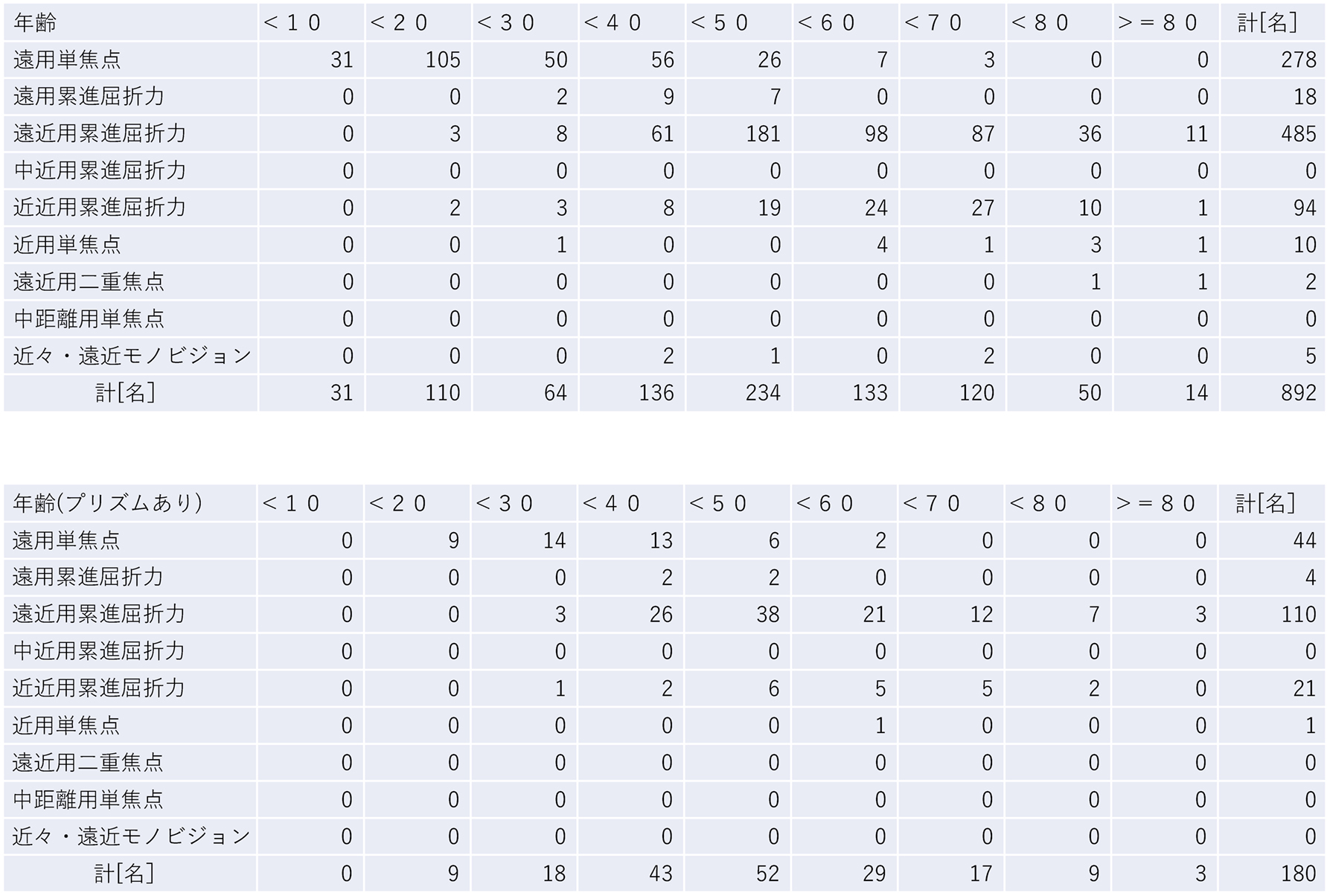

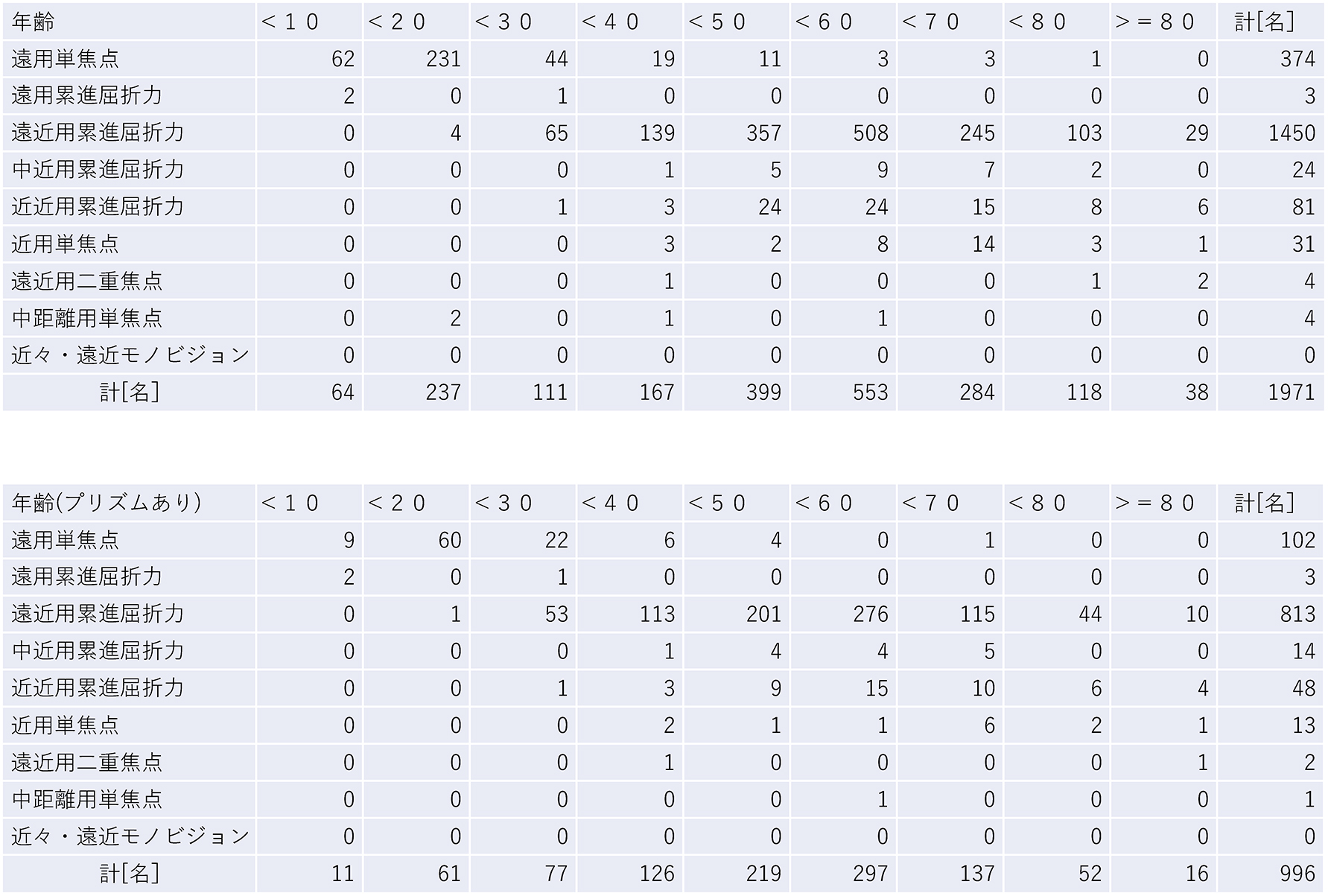

梶田眼科で処方している眼鏡レンズのタイプは,通常の遠用単焦点,加入度数が0.75 D未満の遠用累進屈折力,遠方から近方まで比較的安定して見える遠近用累進屈折(最近では遠中近累進屈折力),中近屈折力,近近屈折力,遠近用二重焦点,中距離用単焦点,それに以前は一眼に近近累進屈折力,他眼に遠近累進屈折力を採用したモノビジョン矯正であった(表7~11)。処方眼鏡の種類は,眼科医が一定の判断で選択している5)。

第1期(2008年度)の処方眼鏡のタイプ分類

第2期(2011年度)の処方眼鏡のタイプ分類

第3期(2014年度)の処方眼鏡のタイプ分類

第4期(2017年度)の処方眼鏡のタイプ分類

第5期(2020年度)の処方眼鏡のタイプ分類

第1期~3期には近近・遠近累進屈折力モノビジョン矯正で処方した例が存在していたが,その後は,遠中近累進屈折力レンズデザインの改良によって,処方機会がなくなってしまった。また近用単焦点レンズの処方も同様の理由で減少してきている。

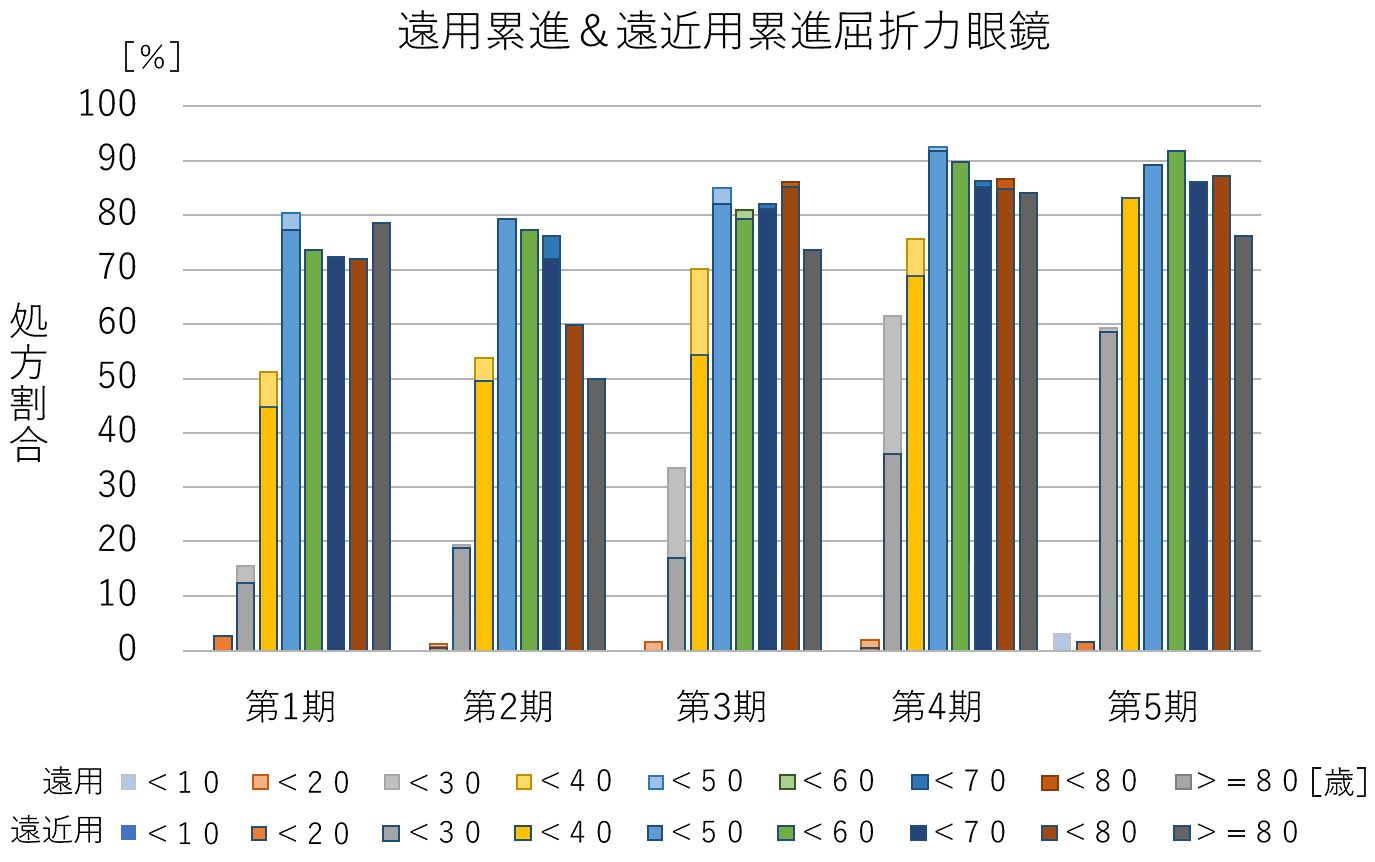

遠用累進および遠近(遠中近)用累進屈折力の処方は第2期を除けば,40歳以上の処方割合は80%前後で増加傾向にある。30歳以上40歳未満でも第1期には50%程度であったが5期には80%を超えている。20歳以上30歳未満でも第4期および第5期には60%に及んでいる。第2期の高齢者で減少しているのは,東日本大震災の影響と中近累進屈折力や近近累進屈折力が登場してきたためと思われる。遠中近累進屈折力のデザイン改良によって,中近累進屈折力の処方機会は少なくなってきている。特徴的なのはスマートフォンの普及に比例するように,20歳~40歳の遠用および遠近用累進屈折力の処方割合が急激に伸びていることである。巷で「スマホ老眼」と騒がれている割には10歳未満での遠用累進屈折力の処方割合はあまり変わっていない(図7)。

期毎の遠用および遠近累進屈折力眼鏡の処方割合

若い年齢での処方割合が増加してくる様子が窺われる。

巷で「スマホ斜視」としてスマートフォンの使用方法に啓発が促されているが,眼鏡にプリズムを加えて処方する割合は年々増加してきており,眼精疲労を訴えて来院する中高齢者で,第1期には20%前後であったが,スマートフォンの普及に一致するように増加し,第5期には50%に到達している。著しいのは20歳以上50歳未満で,第1期でも30%弱前後で,他の年代に比べて高い割合であったが,期を追う毎にさらに増加し,第5期には70%に達している。10歳以上20歳未満でも第1期には10%未満であったが,第5期には25%を超えている。10歳未満でもプリズム眼鏡の処方割合は増加傾向にある。眼精疲労の原因として,長時間の近方視に掛かる輻湊負荷の影響が窺える結果である(図8)。

期毎のプリズム眼鏡の処方割合

スマートフォンの普及に一致するように急激に増加している様子が窺われる。

青壮年の眼精疲労の原因に輻湊機能が大きく係わっていることが理解できる。

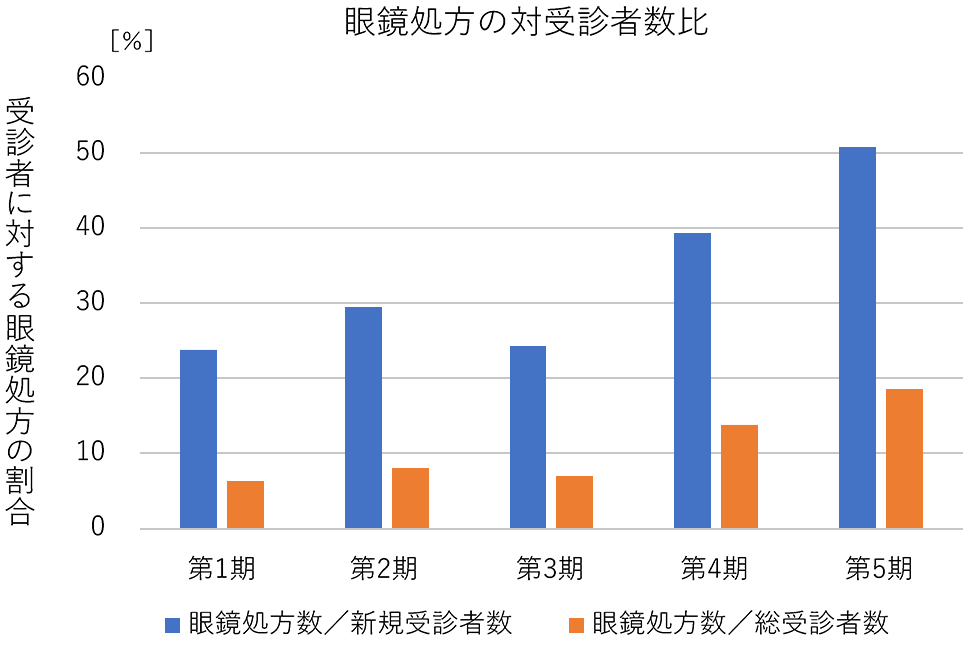

筆者の印象では,コロナ禍の自粛生活で,眼精疲労を訴える症例が急増しているというイメージが強くあったが,第4期と第5期との処方眼鏡種類の割合はそれほど変化していない。そこで,眼鏡処方数の総受診者数と新規受診者数に対する割合を比較してみた(図9)。

期毎の新規受診者数および総受診者数に対する眼鏡処方割合

図7に見るように4期と5期では遠用および遠近用累進屈折力レンズ眼鏡の処方割合に差がないにもかかわらず,コロナ禍の5期では眼鏡処方者数が多いという筆者の印象は受診者数が減少している中で,眼鏡処方割合が大きくなっていたためと思われる。

新規受診者数比ではコロナ禍前の第4期には39.4%であったが,コロナ禍の第5期には50.9%に上昇していた。新規受診者数は第4期に対して第5期では74.2%に減少していた中で眼鏡処方数は39.4%から50.9に増加しており,青壮年の累進屈折力眼鏡とプリズム眼鏡の処方の増加も加わって,コロナ禍の眼鏡診療のイメージを強くしていたものと思われる。

パソコンの普及に伴い眼精疲労を訴える症例は増加してきた。スマートフォンの普及によりさらに拍車が掛かってきている。パソコンによる眼の疲労部位は毛様体筋が主であったが,スマートフォンによる眼の疲労部位は毛様体筋に加えて外眼筋も関与してきている。コロナ禍の自粛生活,テレワーク,リモートワーク,オンライン会議およびオンライン授業などが日常茶飯になってきており,眼精疲労を訴える症例が急増してきている印象がある。眼鏡に対する悪いイメージ(眼鏡使用=悪い目),遠近両用眼鏡に対する悪いイメージ(遠近両用=老眼=恥ずかしい状態)を払拭して,生活空間のどの距離も快適に見える視力を提供できる視機能矯正の普及が必要である。

梶田雅義(カテゴリーP)