2017 年 20 巻 2 号 p. 17-35

2017 年 20 巻 2 号 p. 17-35

ブランド・リレーションシップがどのようにして形成されるかを明らかにすることは,当該領域における重要なテーマである。そこで本研究では,プロパティー・アプローチとパートナーシップ・アプローチという補完的関係にある2つの基盤的アプローチを参考にして,リレーションシップの形成について説明するモデルを構築し,一般消費者を対象としたデータを用いて検証を行った。この結果,ブランド・リレーションシップは,ブランドが自己イメージやアイデンティティの形成,表象,呈示のための小道具として認識されることによっても,安心感や支援をもたらすパートナーとして認識されることによっても形成されることが明らかになった。またこれら2つの側面の相対的重要性は,関係の進展や消費者の年齢によって変化することが明らかになった。

1998年にSusan Fournierによる“Consumers and Their Brands”がJournal of Consumer Researchに掲載されて以来,ブランド・リレーションシップ研究は大きく発展してきた。また2010年ころから,この領域に焦点を絞った論文集も出版されるようになった(e.g. Fetscherin & Heilmann, 2015;Fournier, Breazeale, & Avery, 2015;Fournier, Breazeale, & Fetscherin, 2012;MacInnis, Park, & Priester, 2009)。ブランド・リレーションシップ研究は,当初,消費者とブランドの関係について特徴を記述したり類型化したりすることが多かったが(Fournier, 1998;see also Fournier, 2009;Miller, Fournier, & Allen, 2012),上述した論文集をみると,その後さまざまな方向に研究が広がっていることが分かる。

これら諸研究のうち,特に重要なテーマと考えられるのが「ブランド・リレーションシップの形成」である。ブランド・リレーションシップがどのようにして形成されるかを明らかにすることは,当該領域における中心的課題の1つである。しかし既存文献を振り返る限り,この基本的なテーマについての研究は必ずしも十分といえない。なぜならば,ブランド・リレーションシップの形成に関する研究の多くが,特定の側面に焦点を絞ったものであるからである1)。

本研究ではこのような問題意識にもとづき,当該領域に存在する2つの基盤的な考え方(後述するプロパティー・アプローチとパートナーシップ・アプローチ)を参考にして,ブランド・リレーションシップの形成モデルを構築していく。またブランド・リレーションシップ形成における動態的変化についても,あわせて考察していく。

「ブランド・リレーションシップの形成モデル」を検討するための視点はさまざまであるが,本研究ではリレーションシップの形成に関する基本的なモデルの構築を目指していく。具体的には,ブランドに対する消費者の知覚に焦点を絞ったうえで,ブランド・リレーションシップの形成に影響をおよぼす,比較的安定的で持続的な要因について検討していく2)。

ブランド・リレーションシップをめぐる議論は,数多くの論者によって,さまざまな概念を用いて展開されており,統一的な定義も存在しない。しかし既存研究を見渡してみると,当該領域の代表的論者らが,自らの研究の中核概念を「自己とブランドの結びつき」として説明していたり(e.g. Escalas & Bettman, 2003;Fournier, 1998, 2009;Park, MacInnis, & Priester, 2006;Park, MacInnis, Priester, Eisingerich, & Iacobucci, 2010),あるいはやはり代表的論者の1人であるSwaminathanが既存研究のレビューにおいて,「ブランドとのリレーションシップ」を「自己概念との結びつき」と言いかえ可能なものと説明していることを発見できる(Swaminathan & Monga, 2013)。ブランド・リレーションシップを「自己とブランドの結びつき」と考えることは,当該領域における主要研究者の共通認識であり,その今日的な解釈として,おそらくもっとも標準的なものといえるであろう。

本研究ではこれらに照らして,ブランド・リレーションシップを「自己とブランドの肯定的で持続的な心理的結びつき」と定義する。なおこの定義には「肯定的」という意味が加えられていることから,本研究におけるブランド・リレーションシップ概念には否定的関係は含まれないことになる3)。また「持続的」という意味が加えられていることから,たとえばブランド・イベント会場などで生じやすい,その場限りの瞬間的な結びつきの感覚も含まれないことになる。

2.2 異なるアプローチの存在ブランド・リレーションシップを自己とブランドの結びつきと考えることは,既存研究の最大公約数的な解釈といえる。このためそこに含まれるブランド・リレーションシップの意味は多様なものとなり,またその誕生や発達に関しても異なる方法で説明することが可能となる。本研究では,自己とブランドの結びつきが形成される理由や過程に関する議論の中に,大きな相違をみせる2つの研究潮流ないしはアプローチが存在すると考えている4)。

1つは,ブランドを好ましい自己を創造したり,現実の自己を確認したり,あるいはこれらのイメージを他者ないしは自分自身に呈示するための小道具(props)とみなす「プロパティー・アプローチ」である。Escalas & Bettmanを代表的論者とする,このアプローチでは,ブランドは自己目標を達成するためのツールと位置づけられる。そしてあるブランドの意味が,自己概念や自己アイデンティティの形成や表現に貢献するものであるほど,自己とブランドの間に結びつきが形成されやすくなると考える(Escalas & Bettman, 2003, 2005, 2009, 2015a, 2015b)。

いま1つは,ブランドを安心感や支援を提供してくれるパートナーとみなす「パートナーシップ・アプローチ」である5)。Fournierを代表的論者とする,このアプローチでは,消費者とブランドを主体と客体の関係としてではなく,主体同士の関係として考える。またそこでは,ブランドは消費者が生活をしていくうえで助けとなるもの,つまりそれぞれの暮らしを営んでいる人々をサポートし,ファシリテーターの役割を担う存在となることで,彼・彼女との間に関係性を構築していくと考える。

2.3 ブランド観と仮定される機能の違いこれら2つのアプローチは,ブランド・リレーションシップ概念の認識において,いずれも「自己とブランドの結びつき」という考えを示しているにもかかわらず(e.g. Escalas & Bettman, 2003, 2005, 2009, 2015a, 2015b;Fournier, 1998, 2009)6),自己とブランドの結びつきが形成される理由や過程という点では,上で述べたように大きく主張が異なっている。

この相違を生み出している源泉と考えられるのが,「ブランド観」(ブランドをどのようにみなすか)および「ブランドに仮定される機能」(ブランドはどのような役割を担うか)の違いである。ブランド観という点では,プロパティー・アプローチがブランドを自己イメージやアイデンティティの形成,表象,呈示のための小道具とみなすのに対して(Escalas & Bettman, 2009, 2015a, 2015b),パートナーシップ・アプローチではブランドを主体的なパートナーとみなす(Fournier, 1998)。つまり両者は,ブランドを操作対象とみなすか否かという点で異なっている。またブランドに仮定する機能という点では,前者がブランドを自己目標の達成を担うものと仮定するのに対して,後者では活動的で,貢献的で,発展性のある,互恵的なパートナーとして,安心感や支援をもたらすものと仮定する。

2.4 2つのアプローチの補完性プロパティー・アプローチとパートナーシップ・アプローチは,ブランド観やブランドに仮定する機能における大きな違いから,ブランド・リレーションシップ形成に関する説明において代替性の低い関係にある。他方,Escalas & Bettman(2009)もFournier(2009)も認めるように,2つのアプローチはいずれか一方だけが正しいものではない7)。消費者はブランドとの関係について少なくとも2つの視点を持つことができ,ブランドを小道具とみなすこともあれば,パートナーとみなすこともある。このことは,ブランド・リレーションシップの形成を論じていくうえで,2つのアプローチが排他的な関係にあるのではなく,補完的な関係にあることを意味している8)。

2.5 モデル構築の価値プロパティー・アプローチとパートナーシップ・アプローチは,ブランド・リレーションシップ研究の2大潮流ともいえるものだが,これまで個別的に議論されてきた。しかしこのように非代替的で補完的な関係にある2つのアプローチから得られる示唆をブランド・リレーションシップの形成モデルに組み込むことは,学術的にも実務的にも価値があると考えられる。なぜならそうすることで,①ブランド・リレーションシップが形成される要因を,より豊かに(多面的に)捉えることが可能となるうえに,②小道具としてのブランドと,パートナーとしてのブランドがリレーションシップの形成におよぼす相対的影響力を明らかにすることが可能となるからである。そこで本研究では,上述した双方のアプローチを参考にして,ブランド・リレーションシップの形成モデルを構築していくことにする。

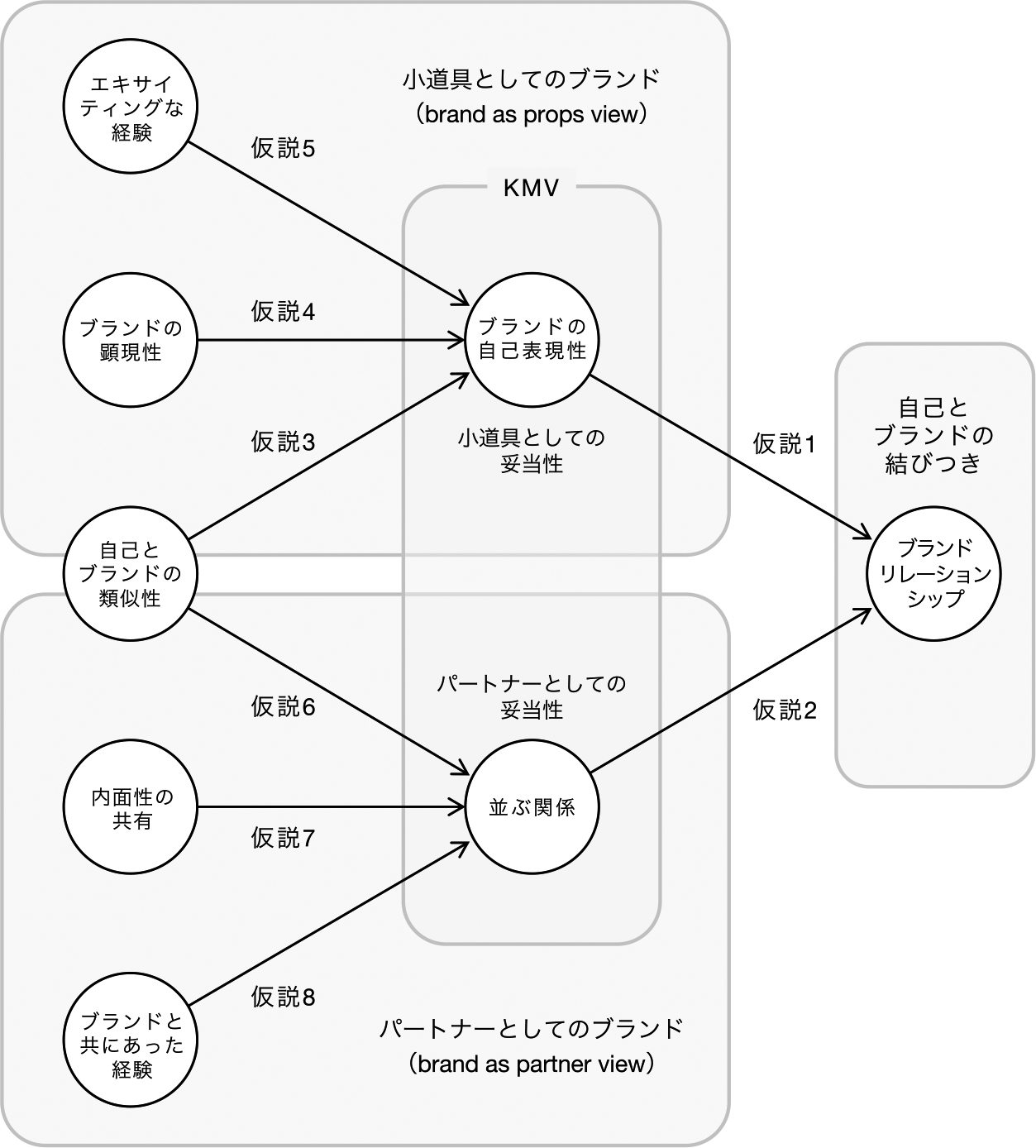

人は現実の自己を確認したり,あるいはこれらのイメージを他者ないしは自分自身に呈示するための小道具としてブランドを活用するために,自己とブランドの間に結びつきを形成することもあれば,日々の生活を支えたり,手助けしてくれる存在と認識することで,ブランドとの間に結びつきを形成することもある。このような考えにもとづき構築されたものが,図1に示した「ブランド・リレーションシップのプロパティー・パートナー・モデル」である。

ブランド・リレーションシップのプロパティー・パートナー・モデル

このモデルでは,自己とブランドの結びつきであるブランド・リレーションシップが,あるブランドを自己概念の形成,表象,呈示の小道具と知覚することによっても(brand as props view),安心感や支援をもたらすパートナーと知覚することによっても(brand as partner view),形成されることが示されている。また後述するように,ブランドが上述した小道具と知覚されうる程度を映し出す変数として「ブランドの自己表現性」が,パートナーとして知覚される程度を映し出す変数として「並ぶ関係」が組み込まれている。これら2つの変数は,ブランド・リレーションシップと具体的な要因を結びつける中心的な変数と位置づけられていることから,ブランド・リレーションシップ形成におけるKMV(key mediating variable/鍵となる媒介変数:Morgan & Hunt, 1994)といえる。そしてさらに,ブランドの自己表現性と並ぶ関係の左側には,それぞれに影響をおよぼすと考えられるいくつかの要因が組み込まれている。以下ではモデルの細部について説明していく。

3.2 ブランドの自己表現性プロパティー・アプローチにもとづけば,ブランドは,消費者が好ましいと感じている自己(現実自己あるいは理想自己)を象徴的に表現することで,その消費者とのあいだに心理的な結びつきを形成しやすくなる(Escalas & Bettman, 2003, 2005, 2009, 2015a, 2015b;Malär, Krohmer, Hoyer, & Nyffenegger, 2011;Park et al., 2006)。本研究では,ブランドに対するこのような知覚を「ブランドの自己表現性」ということにする。ブランドの自己表現性とは,自らが好ましいと感じる(過去,現在,将来の)現実自己ないしは理想自己を,あるブランドが表していると消費者が知覚する程度のことである。

ブランドの自己表現性がブランド・リレーションシップの形成を促す理由は,自己拡張理論(Aron & Aron, 1986)ならびにこれをブランド・リレーションシップに適用した研究(Reimann & Aron, 2009)によって説明できる。自己拡張理論では自己とブランドの心理的な結びつき,すなわちブランド・リレーションシップについて,人はブランドを自己に内包(inclusion)することで,これを拡張された自己の一部と認識するという見方をする。またこのようにブランドを自己の一部と認識することで,そのブランドがもっている資源,パースペクティブ,アイデンティティを,ある程度まで自分自身のものとして経験することになると考える(Aron et al., 2005;Reimann & Aron, 2009)。たとえば消費者は「BMW」を自己の中に取り込むことで,自分自身のことを(BMWが持っているイメージから)高い社会的ステータスとスポーティーさを兼ね備えており(資源),(BMWが国産車と比べて数の少ない外国車であることから)ありふれた人たちとは一味違うユニークな存在であると認識したり(アイデンティティ),(長年にわたり「究極のドライビングマシン」とポジショニングされてきたことから)より機敏に走ることに価値を感じるようになったりする(パースペクティブ)。

この考えにもとづけば,消費者は,自己表現性の高いブランドとの間に心理的な結びつき(すなわちブランド・リレーションシップ)を形成することで,そのブランドの資源,パースペクティブ,アイデンティティを獲得し,自己目標を達成していくことが可能になる(Aron & Aron, 2000;Reimann & Aron, 2009)。より詳細に述べれば,好ましい現実自己を表しているブランドとの間に心理的な結びつきを形成することで,自己確証あるいは自己一貫性のニーズを満たすことになる。あるいは,好ましい理想自己を表しているブランドとの間に心理的な結びつきを形成することで,理想的な自己への接近が可能となり,自己高揚感を得ることになる(Escalas & Bettman, 2003, 2009)。

以上にもとづき,仮説1を提示する。

仮説1:「ブランドの自己表現性」の知覚は,「ブランド・リレーションシップ」に正の影響をおよぼす。

3.3 並ぶ関係パートナーシップ認識の程度の捉え方 パートナーシップ・アプローチにもとづけば,ブランドは消費者が円滑な生活を営むために,安心感や気楽さを提供してくれたり(安定化機能),援助や支援をもたらしてくれたりする(支援機能)。そして消費者は,このような安定化機能と支援機能を提供するブランドを,かけがえのない大切なパートナーと認識することで,自己との結びつきを強化していく(Fournier, 2009)。

しかし「あるブランドをパートナーと認識している程度」を,これら安定化機能と支援機能の程度によって捉えることには若干の問題がある。もしパートナーとしてのブランドを「安定化と支援をもたらすもの」と定義づけたとすると,そこには操作可能な対象としてのブランドも含まれうるからである。すでに述べたように,パートナーシップ・アプローチではブランドを操作対象とみなすのではなく,主体的存在として扱う。これに対して「安定化と支援をもたらすもの」という定義づけは,自己とブランドを主体と客体(ないしは主観と客観)の関係として捉える可能性を含んでおり,ブランドが操作可能な対象としてみなされる余地を含んでいる。

そこで本研究では,消費者があるブランドをどの程度パートナーとして認識しているかを捉えるために,①パートナーシップ関係の基本要件と考えられる「私たち」(we)という視点を基盤とする関係の型を識別し,②これを構成する諸特徴を抽出したうえで,③消費者がそれらの特徴をどの程度感じているかという点から,あるブランドの間にパートナーシップをどの程度認識しているかを捉えることにする。なおこのように,パートナーシップ関係の基本要件を「私たち」の視点が存在することと考えることや,関係を具体的あるいは個別的な特徴や行為が組み合わさって形づくられるや「型」(type)や「形態」(form)として把握しようとすることは,パートナーシップ・アプローチにおいて一般的なことである(e.g. Kim & Kramer, 2015;Miller et al., 2012)。

並ぶ関係 既存研究を幅広く渉猟すると,パートナーシップの基本要件である「私たち」という視点を伴う肯定的な関係を記述したものとして,「並ぶ関係」という概念を見つけることができる。これは心理学領域において,やまだ(1988, 1989, 1990, 1998, 2005, 2010)が観察法とイメージ画を用いた定性的研究によって抽出した,「二者関係の基本構図」(山田,1992)の1つである。並ぶ関係とは,相手を操作の対象でとしてではなく「私たち」という視点で観ようとするものであり,「私と他者が同じ場所に共存し,並び居ながら同じものを共に見るという関係」(やまだ,2010,p. 124)と定義される。

やまだは並ぶ関係について,相手との間において「共感の波が伝わり合う」かたちで「気持ちがふれあうコミュニケーション」が展開され(やまだ,2010,p. 124),「情動の共有」がなされる関係であると説明している(やまだ,1998,p. 10)。また,互いに手を差し伸べあい,助けあうという関係であるとも説明している(やまだ,1990;山田,1992)。彼女によるこれらの説明から,並ぶ関係が,安定性機能と支援的機能を備えたパートナーシップ関係であることが分かる。

またこの概念には,①同所性(同じ場所にいる),②並列性(並んで同じ方向を向いている),③共同行為(いっしょに同じことをする),④関心の共通化(同じものに関心を抱く),⑤経験の共通化(同じ経験をする),⑥共感的理解(共感にもとづくコミュニケーションが展開される),⑦同等性・対等性(相手を同等であり対等な存在と感じる)という7つの意味が含まれている。いいかえれば,ある人が対象との間にこのような意味を感じている場合,その間柄は並ぶ関係という概念で記述することができる。これら7つの意味の大半は,ブランドとのパートナーシップについて説明した研究(e.g. Aggarwal & McGill, 2012;Fournier, 1998;Kim & Kramer, 2015)において指摘されている内容と整合するものであり,消費者のパートナーシップ認識の程度を捉えるために「並ぶ関係」という概念を用いることの妥当性が確認できる。

以上にもとづき,仮説2を提示する。

仮説2:「並ぶ関係」の知覚は,「ブランド・リレーションシップ」に正の影響をおよぼす。

3.4 ブランドの自己表現性に影響をあたえる要素図1に示したように,本研究ではブランドの自己表現性と並ぶ関係に影響をあたえる要素として5つを想定している。はじめに「ブランドの自己表現性」の知覚に影響をあたえると考えられる要素について説明する。

3.4.1 自己とブランドの類似性すでに述べたように,プロパティー・アプローチにもとづけば,ブランドはある消費者が好ましいと感じる自己(現実自己あるいは理想自己)を象徴的に表現することで,その消費者とのあいだに心理的な結びつきを形成しやすくなる。そしてこのようなブランドの自己表現性は,好ましいと感じる自己を構成する要素と一致する要素を含んでいるブランドほど高く知覚されると考えられる(Malär et al., 2011;Park et al., 2006)。なぜなら,そのような要素を含んでいるブランドほど,自己を形成,表象,あるいは確認するための道具として機能しやすいからである。たとえば「自然を大切にしている」という現実自己イメージを持っている消費者は,「環境に配慮している」という特徴を持つブランドを自己と結びつけることで,自己一貫性や自己確証の感覚を得やすくなるだろう。あるいは「センスの良い都会人」という理想自己イメージを持っている消費者は,「都会的で洗練されている」と評価されているブランドを自己と結びつけることで,理想的な自己イメージに近づき,自己高揚感を得やすくなるだろう。

本研究では,このような,あるブランドを構成する要素が消費者の望む自己と共通する程度を「自己とブランドの類似性」ということにする。ただし,ここにおける類似性とは,ある要素ともう一つの要素の間で特徴が共有されていることであり(Aron et al., 2005),自己とブランドの類似性とは,あるブランドを構成する要素が,自己(より正確には目標となる現実自己あるいは理想自己)を構成する要素と,何らかの特徴を共有している程度のことである。

なお,あるブランドを自己と類似していると知覚することが,そのブランドとの間に心理的な結びつきをもたらすということは,既存研究でも繰り返し指摘されている(e.g. Bhattacharya & Sen, 2003;Birdwell, 1968;Dolich, 1969;Gardner & Levy, 1955;Lam, Ahearne, Mullins, Hayati, & Schillewaert, 2013;Sirgy, 1982, 1985;Stokburger-Sauer, Ratneshwar, Sen, & Bauer, 2008)。

以上にもとづき,仮説3を提示する。

仮説3:「自己とブランドの類似性」の知覚は,「ブランドの自己表現性」の知覚に正の影響をおよぼす。

3.4.2 ブランドの顕現性現代の消費者にとって大半のブランドは代替可能な存在であり,また必ずしも生活の主役ではない。このため消費者は特定のブランドに頻繁に接するとは限らないし,意識して接するとも限らない。消費者は,そのブランドが重要であり,持続的であり,意味深いときにだけ,ブランドの意味に注意を向けることになる(Bhattacharya & Sen, 2003)。

このような現代の消費者環境を考慮すると,自己表現性の要因の1つとして,ブランドの顕現性(salience)を考えることができる。ブランドの顕現性とは,あるブランドの情報がその人の意識(ないしはワーキングメモリー)において支配的である程度のことである(Bhattacharya & Sen, 2003;Scott & Lane, 2000)。ブランドの顕現性は,そのブランドについて頻繁に思い出したり,考えたりするときに高いとされている(Keller, 2001, 2013)。

あるブランドの顕現性が高い場合,消費者はそのブランドを幅広い状況において想起するとともに,ブランドの意味に焦点をあわせ,これを精緻化する傾向を強めることになる(Bhattacharya & Sen, 2003;Scott & Lane, 2000)。すなわちブランドの顕現性が高いほど,そのブランドの意味について深く考える機会が増えることになり,結果としてブランドを自己表現的であると認識する機会も増えることになる。したがって,他の条件が一定であれば,ブランドの顕現性が高いほど,そのブランドを自己表現的であると知覚する可能性が高まると考えられる。

以上にもとづき,仮説4を提示する。

仮説4:「ブランドの顕現性」は,「ブランドの自己表現性」の知覚に,正の影響をおよぼす。

3.4.3 エキサイティングな経験Aron & Aron(2000)およびAron et al.(2005)はエキサイティングな経験がパートナーの魅力や関係に対する満足を高めることを指摘している。彼らによると,エキサイティングな経験とは新奇さと,挑戦ないしは覚醒という2つの主要な側面を含む体験であり,人はこのような経験を通して,自分の世界が広がる感覚(すなわち自己拡張感)を抱くことになる。そして,この自分の世界が広がるという感覚は報酬的なものであり,刺激般化によって経験を共にしたパートナーを魅力的に感じさせたり,あるいは関係満足感を高めることになる。

これらの指摘にもとづくと,エキサイティングな経験は,ブランドの自己表現性の知覚を高めると考えられる。その理由は以下の通りである。あるブランドとの出会いや経験がエキサイティングであったとき,消費者の心に自己拡張感が生じ,この自己拡張感はブランドに般化する。すなわちそのブランドのことを,自らの世界を広げてくれる新たな資源,パースペクティブ,アイデンティティをもたらすものと感じることになる。この結果,消費者はそのブランドを,好ましい自己イメージ(現実自己ないしは理想自己)を達成するための存在と見なしやすくなる。

以上にもとづき,仮説5を提示する。

仮説5:「エキサイティングな経験」は,「ブランドの自己表現性」の知覚に正の影響をおよぼす。

3.5 並ぶ関係に影響をあたえる要素つづいて「並ぶ関係」の知覚に影響をあたえると考えられる,3つの要素について説明する。

3.5.1 自己とブランドの類似性社会心理学領域の研究によると,私たちは自分と類似した人を,関係のパートナーとして選びやすい傾向にある。この傾向は,少なくとも2つの理由から説明できる。

1つは,態度の妥当性を間接的にあたえてくれるためである。人は自分の保持している態度が正しいものであることを望んでいるが,その正しさの認識は,どれくらい多くの人たちから合意を得られるかで決まることが多い。このとき,もしある他者の態度が自分の態度と一致していれば,自分の態度の妥当性が確認されることになるため,快の感情が引き起こされる。そこで人はこのような報酬的感情をもたらす自己と類似した者を,パートナーとして選びやすくなる(Byrne, 1971;大坊・奥田,1996)。

もう1つは,好ましい相互作用が期待できるためである。類似した態度を持っている者同士は,共通の考え方や関心ごとを持っていることで快適な相互作用や頻繁な共同活動が期待できる。また相手の行動を予測しやすいために,共同活動のコストも低いと予想される。このように自己と類似した人は好ましい関係が期待できるため,パートナーとして選ばれやすくなる(Davis, 1981;大坊・奥田,1996)。

これら2つの説明は,パートナーシップ・アプローチの考え方にしたがいブランドを主体性のある相互作用対象と考えた場合,消費者とブランドの関係にも適用することが可能であろう。すなわち消費者は自分と類似していると感じるブランドをパートナーとして選ぶことで,自分の考えの妥当性を確認したり,心地よい(擬似的な)相互作用を経験したりすることが可能となるというわけである。

以上から,あるブランドに対して自己との類似性を感じるほど,そのブランドをパートナーとみなす可能性が高くなると考えることができる。いいかえれば,自己との類似性の知覚が高まるほど,そのブランドとのあいだに「並ぶ関係」を感じる可能性が高くなると考えられる。

仮説6:「自己とブランドの類似性」の知覚は,「並ぶ関係」の知覚に正の影響をおよぼす。

3.5.2 内面性の共有自己とブランドの構図を「並ぶ関係」として認識するということは,そのブランドについて,自分と同じものに関心を抱いたり,経験を共有している間柄であり(関心や経験の共通性),共感にもとづくコミュニケーションが可能な相手である(共感的理解),と感じることであった。すると「並ぶ関係」の認識は,単にそのブランドの名前や特徴を知っているという表面的な理解だけでなく,お互いに相手のことをよく知り合っているという深い理解の感覚がブランドとの間に生じることによって促進されると考えられる。

親密な関係の心理学では,このような深い理解が形成される過程において内面的な自己開示,すなわちその人の人格の深層あるいは内奥に位置する要素の開示が行われることが多いと指摘されている(諸井・中村・和田,1999)。これはHenderick & Henderick(1992)が,「真の自己開示は,もっとじっくりと時間をかけて,自己の内部を外に開いていく作業である」(訳書p. 53)と説明するものであり,そこでは「自分の弱点や社会的に望ましくない側面のような否定的内容」(丹羽・丸野,2010,p. 198)の情報が開示されることになる。

これら親密な関係の研究における知見をブランドとの関係にあてはめた場合,ブランドが自己の内面的な事柄について耳を傾け,それを理解してくれているような感覚を抱くことによって,「並ぶ関係」の認識が強まるという考えを導くことができる。いいかえれば,「並ぶ関係」の認識は内面性の共有の感覚(自己の内面的な事柄を理解してくれていると感じること)によって強まると考えることができる。以上にもとづき,仮説7を提示する。

仮説7:ブランドとの間に生じる「内面性の共有」の感覚は,「並ぶ関係」の知覚に正の影響をおよぼす。

3.5.3 ブランドと共にあった経験やまだ(1988)は「並ぶ関係」について,個別的な体験にもとづきつつ,抽象化され普遍化された,半具象の心像であると説明している。彼女の指摘からは,「並ぶ関係」の知覚が,まったくの空想から生まれるものではなく,何らかの過去の具体的経験の影響を受けるかたちで生まれるものであることがうかがえる。

このことをブランドとの関係に適用すると,消費者がブランドに対して抱く「並ぶ関係」のイメージは,そのブランドに関する過去の個人的な経験の記憶から影響を受けているということができる。この考え方はパートナーシップ・アプローチの既存研究と照らし合わせても妥当なものである。なぜならそこでは,ブランドとの関係を,消費者のブランド経験を映し出したものと考えることが一般的だからである。たとえばFournier(1998)はブランドとの関係について,「日常生活における経験」(lived experience: p. 344)を反映したもの,すなわち日々生じる事象の中で直接的に得られた個人的な知識にもとづくものであると説明している9)。

以上にもとづき,本研究では「ブランドと共にあった経験」が,並ぶ関係の知覚に影響をおよぼすと考える。ただし,ブランドと共にあった経験とは,「自己」と「ブランド」と過去の「出来事」(event)という3つの要素から構成される,自己とブランドの関係に関する肯定的な解釈のことである。たとえば「結婚前にデートでいつも履いていた」というブーツのブランドに関する経験や,「初めて子供が生まれたときに夫と一緒に探し回って買った」という育児用品ブランドに関する経験は,ブランドと共にあった経験といえる。

より正確に述べれば,ブランドと共にあった経験とは,過去に経験した出来事自体でなく,その記憶を指す概念である。すなわちそれは「自己」と「ブランド」と「出来事」という3つの要素を結びつけた記憶であり,「過去の自己にかかわる情報の記憶」(佐藤・越智・下島,2008,p. 3)と定義される自伝的記憶の一種といえるものである。

太田・多鹿(2000)によると,これまでの研究によって自伝的記憶は「機械的な再現でなく,再構成的なものである」(p. 234)ことが明らかになってきた。つまりそれは,ある人の経験した出来事が(ときには歪められたかたちで)再解釈されたものであることが,数々の研究によって確認されてきた。

自伝的記憶が,このように経験の再解釈であることを踏まえると,ブランドと共にあった経験は,「自己」と「ブランド」と「出来事」という3つの要素から構成される,ブランドとの関係のライフストーリー的な解釈ということができる。またそれゆえブランドと共にあった経験は,自己とブランドとの関係を通時的に象徴することで,現在のパートナーシップ関係を裏づけるはたらきを持つと考えられる。

なお本研究では,このようなはたきを仮定するにあたり,「ブランドと共にあった経験」という概念を肯定的な経験に限って用いる10)。なぜならば,「並ぶ関係」とは肯定的な関係について抱かれるイメージであり(やまだ,1990;やまだ・村上,2012;山田,1992),それを思い出すことで否定的な感情しか生起しえない経験によって,形成や強化が促されるとは考えにくいからである。

以上にもとづき,仮説8を提示する。

仮説8:「ブランドと共にあった経験」は,「並ぶ関係」の知覚に正の影響をおよぼす。

本節(第4節)および次節(第5節1項)では,前節において提示されたプロパティー・パートナー・モデルの妥当性を経験的に検証していく。またこれに加えて,次節ではモデルを構成する各構成概念の影響力の動態的な変化についても予備的な分析を行う。具体的には,関係の段階によってどのような変化が生じるか(第5節2項)と,消費者の年齢の変化によってどのような変化が生じるか(第5節3項)という観点から分析を行うことにする。

4.1 サンプルとデータ収集手順2015年7月に,全国の一般消費者(20歳から69歳)を対象にインターネット調査(ウェブ調査)を行った。この調査では,できるだけ幅広い製品カテゴリーのデータを収集するために,「お気に入り」のブランドを1つ想起してもらい,そのブランドに対する気持ちを回答してもらった11)。

17,484名に依頼をしたところ4,981名から回答が得られた(回収率28.5%)。これらのうちから内容に不備があった回答(n = 402)と,一般的なブランドとは異なる反応を示す可能性があるスポーツチーム,劇団,バンドなどについての回答(n = 217)を除外し,4,362の回答を分析に用いることにした(回収数の87.6%)12)。なお回答に含まれていたブランド数はおよそ1,300であり,それらは一部の製品カテゴリーに集中することなく,幅広く分散していた13)。また回答者の属性も,性別および年齢において,ほぼ均等に分散していた14)。

4.2 測定尺度測定に用いた尺度は表1に示した通りである。はじめに,モデルに組み込まれた8つの構成概念の尺度について説明する。ブランド・リレーションシップの測定には,久保田(2010)が開発した9項目からなる尺度を使用した15)。ブランドの自己表現性の測定には,Park et al.(2006)およびPark, Eisingerich, & Park(2013)による「enrich」概念の測定尺度を若干修正した4項目を使用した16)。並ぶ関係の測定には,やまだによる一連の研究を参考にしつつ,第3節3項で列挙した7つの意味を反映するかたちで5項目を作成し,これらを使用した。自己とブランドの類似性の測定には,自己とブランドの特徴の共有性を反映するように作成した3項目を使用した。ブランドの顕現性の測定には,Bhattacharya & Sen(2003)およびKeller(2001, 2013)を参考に作成した3項目を使用した。エキサイティングな経験の測定には,新奇さと覚醒という2つの主要側面が含まれるように4項目を作成し,これらを使用した。内面性の共有の測定には,丹羽・丸野(2010)による「自己開示の深さを測定する尺度」を参考に作成した4項目を使用した。ブランドと共にあった経験の測定には,そのブランドに関する好ましい個人的経験の記憶を反映するように作成した3項目を使用した。なおいずれの項目も「とてもそう思う」と「まったくそう思わない」を両端に示したリッカート型の7件法で測定に用いた。

| 項目(信頼性係数) | MEAN | SD |

|---|---|---|

| ブランド・リレーションシップ(ω = .901) | ||

| ・このブランドとの間に強い結びつきを感じる | 4.850 | 1.351 |

| ・私にとってこのブランドは,自分の一部のようなものだ | 4.570 | 1.415 |

| ・もし人に例えるなら,私にとってこのブランドは,単なる知り合いというより,家族 親友 恋人のような存在だ | 4.490 | 1.433 |

| ・このブランドのことを考えると,何となく楽しい気持ちになる | 4.850 | 1.351 |

| ・このブランドのことを考えると,ちょっと幸せな気持ちになる | 4.880 | 1.357 |

| ・このブランドのことを考えると,何となくうれしくなる | 4.850 | 1.365 |

| ・このブランドがお気に入りだということを,誰かに自慢したくなることがある | 4.550 | 1.459 |

| ・このブランドをお気に入りだということを,誇らしく感じる | 4.710 | 1.429 |

| ・私がこのブランドをお気に入りだということを,他の人が気づいてくれると,何となくうれしくなる | 4.680 | 1.462 |

| ブランドの自己表現性(ω = .953) | ||

| ・(ブランド名)は,私がどんな人であるかを表現してくれるブランドだ | 4.610 | 1.525 |

| ・(ブランド名)は,私が考えている「好ましい自分」を表してくれるブランドだ | 4.620 | 1.530 |

| ・(ブランド名)は,私が心の底に抱いている価値観を後押ししてくれるブランドだ | 4.710 | 1.485 |

| ・(ブランド名)は,私自身が感じている「自分らしさ」を,実感させてくれるブランドだ | 4.720 | 1.479 |

| 並ぶ関係(ω = .918) | ||

| ・このブランドを人にたとえると,「向き合って」話すよりも「並びあって」話すタイプの人だと思う | 4.370 | 1.355 |

| ・もしこのブランドが人間だったら,あまり多くを語らなくても,私のことを理解してくれるタイプの人だと思う | 4.460 | 1.362 |

| ・このブランドは,私と同じ方向を見ているように思う | 4.410 | 1.356 |

| ・このブランドを人にたとえると,上下関係よりも,同等で対等な関係を好むタイプだと思う | 4.560 | 1.389 |

| ・このブランドを人にたとえると,対話をしたり意見をかわすよりも,共感しあうタイプの人だと思う | 4.480 | 1.378 |

| 自己とブランドの類似性(ω = .956) | ||

| ・このブランドはどこか私と似ている | 3.930 | 1.365 |

| ・このブランドは私と共通点が多い | 3.970 | 1.394 |

| ・素顔の私はこのブランドに似ている | 3.840 | 1.377 |

| ブランドの顕現性(ω = .961) | ||

| ・このブランドについて色々想像してみることがある | 4.370 | 1.490 |

| ・このブランドについて思いをめぐらすことがある | 4.360 | 1.509 |

| ・このブランドについて想像するのが好きだ | 4.320 | 1.507 |

| エキサイティングな経験(ω = .920) このブランドを使っているときや利用しているときの気持ちは…… | ||

| ・エキサイティングな感じ | 4.500 | 1.453 |

| ・いつもとは違う(日常的ではない)感じ | 4.540 | 1.467 |

| ・興奮する感じ | 4.520 | 1.428 |

| ・ドキドキする感じ | 4.560 | 1.405 |

| 内面性の共有(ω = .934) もしこのブランドが生き物(人や動物)だったとしたら…… | ||

| ・私の内緒を知っているだろう | 3.930 | 1.495 |

| ・私の欠点を知っているだろう | 4.060 | 1.498 |

| ・私の悩みを知っているだろう | 3.990 | 1.488 |

| ・私の本当の気持ちを知っているだろう | 4.180 | 1.485 |

| ブランドと共にあった経験(ω = .944) | ||

| ・このブランドには心に残る思い出がある | 4.740 | 1.500 |

| ・このブランドには楽しい思い出がある | 4.820 | 1.452 |

| ・このブランドにはうれしい思い出がある | 4.830 | 1.447 |

つづいて補足的に用いる変数について説明する。ブランドとの関係の段階の測定は,関係の段階を視覚的に説明する図を示しつつ,開始期(出会いの時期),発展期(関係が深まる時期),成熟期(関係が安定する時期),衰退期(関係が弱まる時期)の4段階のうち,いずれにあてはまるかを回答してもらった。なおこれは,既存研究において関係を動態的に捉える際に用いられることの多い,開始,深まり,安定,解消という4段階に準拠したものである17)。年齢については,回答者の実際の年齢を20代~60代の5段階に分けて用いることにした。

4.3 妥当性の確認モデルを構成する8つの構成概念の測定変数について確認的因子分析を行ったところ,十分な適合度が示されたことから(χ2 = 3786.160/d.f. = 529, CFI = .981, TLI = .978, RMSEA = .038, SRMR = .030),尺度の一次元性が確認できたと判断した(Steenkamp & van Trijp, 1991)18)。また,すべての因子負荷量が.07を上回っており(.782~.964),いずれも統計的に有意であったことと(p < .001),それぞれの潜在変数のAVEが.50以上であったことをもって(.691~.894),収束妥当性が確認できたと判断した(Bagozzi & Yi, 1988)。つぎに,弁別妥当性の確認のためにAVEと潜在変数間の相関係数の二乗を比較したところ,すべての組み合わせでAVEの方が大きかった(Fornell & Larcker, 1981)。さらに,仮説モデルと任意の2つの潜在変数を1つにまとめたモデルを比較する逐次的χ2差分検定(Anderson & Gerbing, 1998)を行ったところ,すべての組み合わせにおいて有意差が確認され(Δχ2 = 5698.657~14887.939, Δd.f. = 40, p < .001),AICおよびBICも仮説モデルの方が小さかった。以上から,弁別妥当性が確認できたと判断した。信頼性の確認はω係数によって行った。すべての構成概念において.06を上回る値が示されたため(.901~.961,表1参照),内的一貫性が確認できたと判断した(Bagozzi & Yi, 1988)。

コモンメソッドバイアスの確認はHarman’s One Factor TestとMV法によって行った(Podsakoff, MacKenzie, Lee, & Podsakoff, 2003)。はじめに確認的因子分析を用いたHarman’s One Factor Testを行った。35の測定変数が8つの因子によって説明される「基本モデル」と,単一の因子によって説明される「単一因子モデル」を比較したところ,前者と比べて後者の適合度が有意に低いことが確認された(Δχ2 = 75620.385, Δd.f. = 31, p < .001)。次に,MV法による確認を行った。8つの構成概念とは理論的に相関が低いと考えられる「ブランドとの出会いの時期」(|r| = .009~.173)をMV(marker variable)に設定し,構成概念間の相関係数とMVを統制変数とした偏相関係数を比較したところ,2つの係数が近似した値であることが確認できた(|Δr| < .006)。

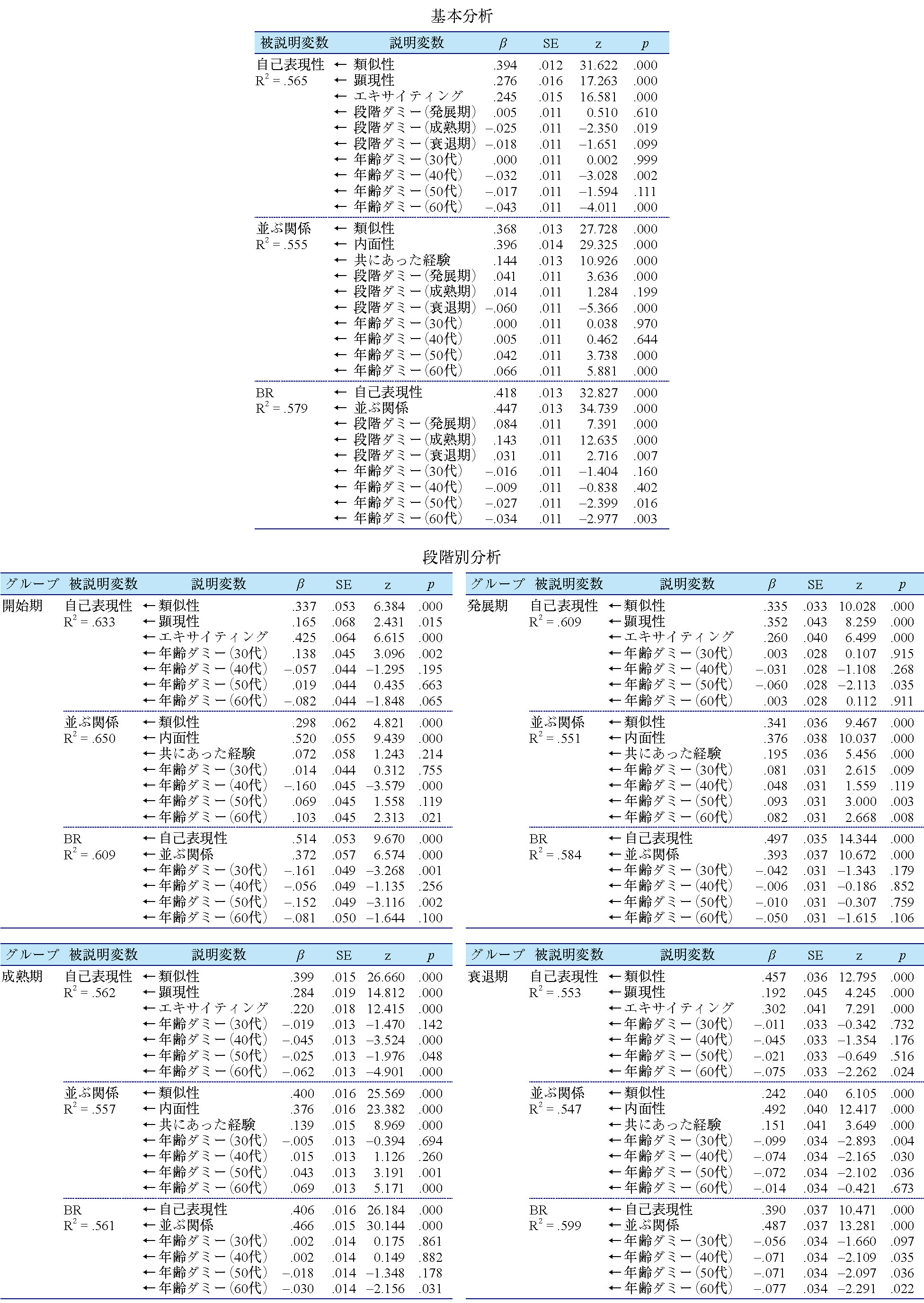

第3節で提示したモデル(図1)について,構造方程式モデリングによって検証を行った。はじめにモデル全体の評価をするために,前節で説明したデータを用い,最尤法によって推定を行ったところ,モデルがデータに適合していることが確認できた(χ2 = 5413.884/d.f. = 539, CFI = .971, TLI = .968, RMSEA = .046, SRMR = .083)。

つづいて,モデルに組み込まれた各パラメーターについて評価するために,「関係の段階」および「回答者の年齢」の影響を統制して推定を行った。関係の段階については開始期,発展期,成熟期,衰退期の4段階を,回答者の年齢については20代~60代の5段階をダミー変数として組み込むことで統制をした。この結果,仮説として想定されたパラメーター(構成概念間のパス)は,いずれも統計的に有意であることが確認された(すべてp < .01,表2:基本分析参照)。以上から,仮説1~8は経験的に支持された。

推定結果

推定結果(つづき)

モデルの検証に加え,本項および次項では,ブランド・リレーションシップ形成における動態的な変化を理解するための予備的な分析を行う。本項では,関係の段階よってどのような変化が生じるかを検討し,次項では消費者の年齢(ないしは世代)によってどのような違いが生じているかについて検討する。

なお本項における分析は探索的な性格の強いものであるが,第3節における議論ならびに既存研究から,関係の段階による変化に関してある程度の推測を導くことができる。

まず自己表現性がブランド・リレーションシップの形成におよぼす影響は,関係の段階が進展するに伴い,低下すると考えられる。なぜなら自己表現性の高いブランドがもたらす自己拡張感,つまりブランドの資源,パースペクティブ,アイデンティティを獲得することによる自己の広がりは,その水準において一定であったとしても,変化率ないし加速度という点では(革新性の高い新アイテム投入のような活動が行われない限り)時間の経過とともに低下していくと考えられるからである19)。

また並ぶ関係がブランド・リレーションシップにおよぼす影響は,関係の段階が進展するに伴い,強まっていくと考えられる。なぜならブランドとのパートナーシップは,消費者とブランドの間に展開される相互作用と,そこに生じる文脈的環境の変化から影響を受けるかたちで発展していく進行性の現象であるため(Fournier, 1998),パートナーシップ関係の重要性も時間の経過とともに高まっていくと考えられるからである。またこれに関連してPark et al.(2010)は,関係が進展するにしたがってブランドと自己の経験(brand-self experiences)が増え,これによって自己とブランドの結びつきが深まっていくと指摘している。

さらに「エキサイティングな経験」が「ブランドの自己表現性」の知覚におよぼす影響の強さは,常に一定ではないと考えられる。たとえば竹谷・久保田(2014)や山崎・吉松・片平(2014)は,事例研究もとづき,強い驚きや激しい経験がブランド・リレーションシップの形成を促進することを報告しているが,その効果はいずれも出会いの時期におけるものである。またAron & Aron(2000)もいくつかの既存研究にもとづき,エキサイティングな経験の効果は,いわゆる吊り橋効果のように,未知の相手をより魅力的に感じるようになる場合に顕著になると指摘している20)。したがって,エキサイティングな経験の効果は関係の開始期において影響力が高まると考えられる。

以下では各段階を比較するかたちで,多母集団同時分析を行い,これら3つの推測の確認を中心に検討を行うことにする。はじめに,配置不変性および測定不変性の確認を行うために,配置不変モデル,弱測定不変モデル(因子負荷量に等値制約をおいたモデル),強測定不変モデル(因子負荷量および切片に等値制約をおいたモデル)の適合度を比較した。Meade, Johnson, & Braddy(2008)の指摘にしたがい,サンプルサイズの影響を受けやすいχ2値の使用は避け,ΔCFI ≤ .002を基準としたところ,強測定不変モデルが採用された。つづいて基本分析と同様に,ダミー変数を用いて回答者の年齢の影響を統制してパラメーターの推定をした(表2:段階別分析参照)。

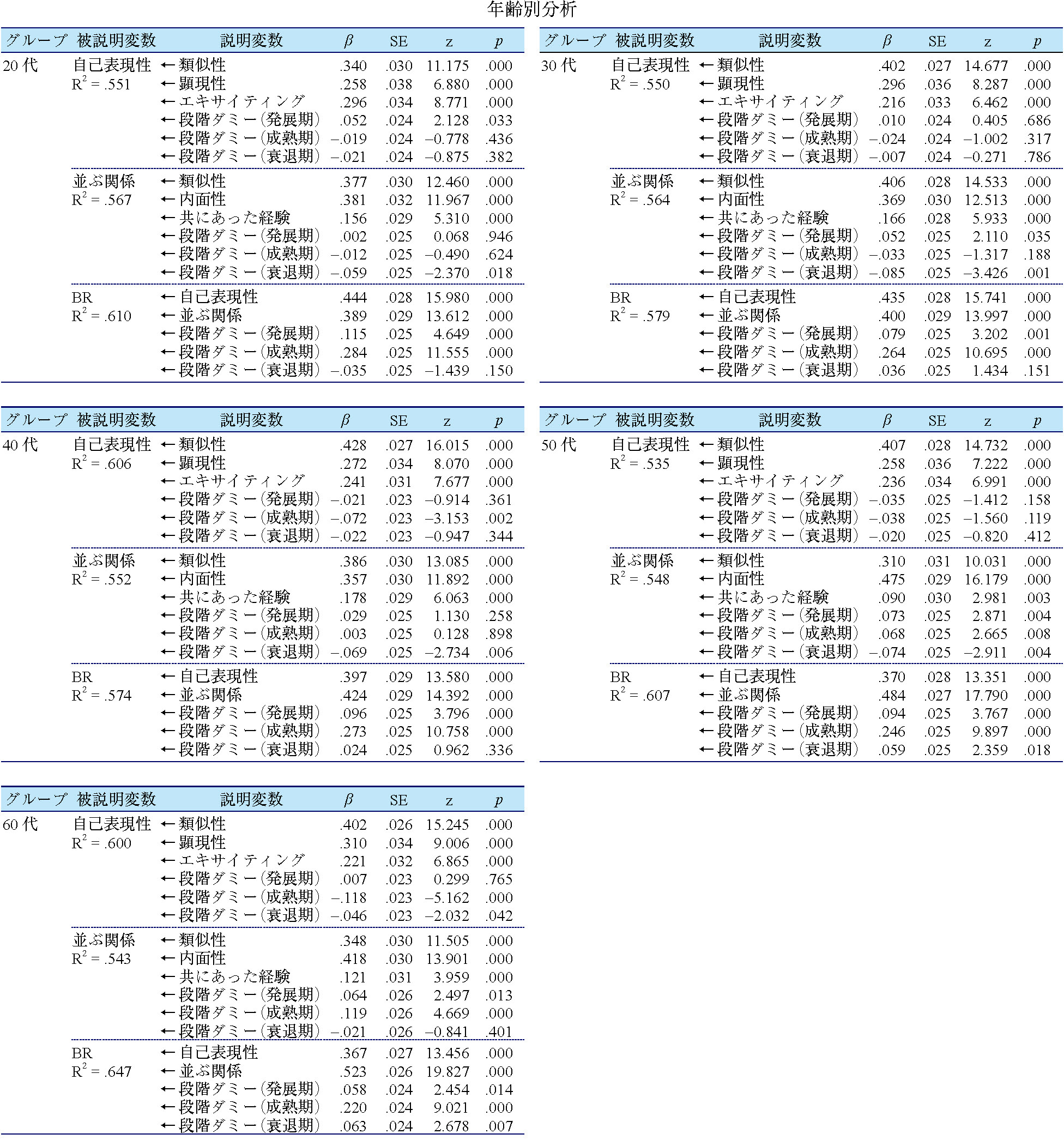

「ブランド・リレーションシップ」におよぼす影響の変化 前述した,第1の推測と第2の推測について検討してみる。図2(上段左)に示したように「ブランドの自己表現性」が「ブランド・リレーションシップ」におよぼす影響は,段階の進展とともに弱まる傾向にあり,逆に「並ぶ関係」がおよぼす影響は強まる傾向にある。「ブランドの自己表現性」が「ブランド・リレーションシップ」におよぼす影響について関係の開始期と衰退期を比較すると,.514から.390に弱まっており,両者の間には10%水準で有意差が確認できた(p = .056)。同様に,「並ぶ関係」が「ブランド・リレーションシップ」におよぼす影響について開始期と衰退期を比較すると,.372から.487に強まっており,両者の間には10%水準で有意差が確認できた(p = .090)。

「ブランドの自己表現性」におよぼす影響の変化 図2(上段中)に示したように「自己とブランドの類似性」は「ブランドの自己表現性」に対して,一貫して相対的に強めの影響をおよぼしている。また「ブランドの顕現性」の影響は,開始期から発展期にかけて強まり,発展期から衰退期にかけて弱まっている。「エキサイティングな経験」の影響は,開始期から成熟期にかけて弱まっていき,衰退期ではいくらか回復している。

このうち3つ目の推測でとりあげた「エキサイティングな経験」の影響は,開始期は.425,発展期は.260,成熟期は.220,衰退期は.302であった。それぞれの段階の値に差があるかを検定したところ,開始期と発展期(p = .029),開始期と成熟期(p = .002),成熟期と衰退期(p = .071)の間で有意差が確認できた。しかし多重比較によるファミリーワイズエラー率(第一種過誤率)を調整するために,BH法(Benjamini & Hochberg, 1995)によるq値を求めたところ,開始期と発展期(q = .088),開始期と成熟期(q = .013),成熟期と衰退期(q = .141)であり,成熟期と衰退期の間に差を認めることはできなかった。以上から,エキサイティングな経験の影響は関係の開始期において相対的に高くなることが確認できた。

「並ぶ関係」におよぼす影響の変化 図2(上段右)に示したように,「自己とブランドの類似性」の影響力は,開始期から成熟期において中程度で安定的だが,成熟期から衰退期では低下していた(成熟期vs.衰退期p = .000)。「内面性の共有」は相対的に強い影響をおよぼしていた。また,これは開始期と衰退期において顕著であり,影響力がU字型に変化する傾向がみられた。「ブランドと共にあった経験」の影響は,相対的に弱い水準に留まっており,とりわけ開始期には統計的有意性が確認できなかった(β = .072, p = .214)。

以上のように段階別分析では,前述した3つの推測と整合する結果を確認することができた。また「自己とブランドの類似性」の影響力は衰退期に低下することや,「内面性の共有」の影響力はU字型に変化することなど,いくつか発見がなされた。

5.3 年齢別分析段階別の分析に続き,年齢が高まるにつれて,モデルにどのような違いが生じるかについて検討した。具体的には,回答者の年齢を20代~60代の5つのグループにわけて多母集団同時分析を行った。はじめに,段階別分析と同様の手順で配置不変性および測定不変性の確認を行ったところ,強測定不変モデルが採用された。つづいて,ダミー変数を用いて関係の段階の影響を統制して,パラメーターの推定をした(表2:年齢別分析参照)。

なお分析に用いられているのが時系列的データではなく横断的データであることを踏まえると,以下に述べる分析結果は「年齢」による変化ではなく,「世代」による変化であるとも考えられる点に注意が必要である。

「ブランド・リレーションシップ」におよぼす影響の変化 図2(下段左)に示したように,「ブランドの自己表現性」が「ブランド・リレーションシップ」におよぼす影響は,年齢が高くなるほど弱まる傾向にあり,逆に「並ぶ関係」がおよぼす影響は強まる傾向にあることが読み取れる。それぞれの変化についてさらに詳細に分析をしてみる。まず「ブランドの自己表現性」が「ブランド・リレーションシップ」におよぼす影響について20代と60代を比較すると,.444から.367に弱まっており,両者の間には5%水準で有意差が確認できた(p = .049)。また「並ぶ関係」が「ブランド・リレーションシップ」およぼす影響は,20代から60代にかけて.389から.523に強まっており,両者の間には5%水準で有意差が確認できた(p = .015)。これらから一般的な傾向として,年齢を重ねるにつれて(あるいは世代が上になるにつれて)自己表現性の重要度は低下し,パートナーシップ関係が重要となる傾向があると考えられる。

動態的変化

「ブランドの自己表現性」におよぼす影響の変化 図2(下段中)に示したように,20代から30代にかけて「エキサイティングな経験」の重要性が低下していることを除き(20代のβ = .296,30代のβ = .216,差のp = .090),年齢による大きな変化は見られなかった。

「並ぶ関係」におよぼす影響の変化 図2(下段右)に示したように,40代から50代の間において大きな変化が生じている。「内面性の共有」の影響が.357から.475へと強まる反面で(差のp = .005),「自己とブランドの類似性」の影響は.386から.310に弱まり(差のp = .076),「ブランドと共にあった経験」の影響も.178から.090へと弱まっている(差のp = .038)。40代を過ぎ50代に入るにつれて,自分と似ているということよりも,内面的な共感が得られことがパートナーシップの鍵となるようである。

本研究では,プロパティー・アプローチとパートナーシップ・アプローチというブランド・リレーションシップ研究の2つの潮流を取り込むかたちで,ブランド・リレーションシップの形成モデル(プロパティー・パートナー・モデル)を構築し,これを経験的に検証した。その結果ブランド・リレーションシップは,プロパティー・アプローチにおいて指摘されるように,ブランドが自己イメージやアイデンティティの形成,表象,呈示のための小道具として認識されることによっても,パートナーシップ・アプローチにおいて指摘されるように,安心感や支援をもたらすパートナーとして認識されることによっても形成されることが明らかになった。

また関係の進展にともなって,それぞれの相対的重要性が変化することも明らかになった。すなわち関係の構築段階(開始期から発展期)では自己の形成,表象,呈示のための小道具とみなされることが重要であり,関係の確立段階(成熟期から衰退期)においては安心感や支援をもたらすパートナーと認識されることが重要であることが明らかになった。

それぞれのアプローチにおけるポイントも明らかになった。プロパティー・アプローチの観点に立つと「自己とブランドの類似性」が一貫して重要であり,また関係の開始期には「エキサイティングな経験」が,関係の発展期には「ブランドの顕現性」が重要となる。

パートナーシップ・アプローチの観点に立つと「内面性の共有」が一貫して重要であり,またそれは開始期と衰退期において顕著になる。「自己とブランドの類似性」にも一定の重要性が認められるが,衰退期には影響力が低下する。つまりブランドとの間に類似性を感じていたとしても,パートナーシップの感覚が弱まっていくことを抑制する効果はあまり期待できない。「ブランドと共にあった経験」の効果は限定的なものであり,発展期以降に補助的な役割を担っている。これらの結果は,(1)並ぶ関係の形成には,過去の相互作用以上に,現在進行形の相互作用によって生み出される内面性の共有の感覚が重要な役割を果たすが,(2)リレーションシップの継続によってそれまでの経験が蓄積されると,過去の相互作用の影響力もいくらか強まる,と解釈できるだろう。

消費者の年齢(ないしは世代)によっても,ブランド・リレーションシップを形成する主要要因に変化が生じることが分かった。全体的な傾向として,自己形成,自己表象,自己呈示の小道具としての効果は年齢が高くなる(ないしは世代が上になる)ほど弱まる傾向にあり,逆に安心感や支援をもたらすパートナーとしての効果が強まる傾向にあった21)。また50代に入ると,ブランドをパートナーと感じる要因が,自分と似ていることから,内面的な共感が得られることに移っていくことが明らかになった。

以上のように本研究は,ブランド・リレーションシップの形成要因について分かりやすく記述したモデルを提示したということと,それら要因の影響力が動態的に変化することを示したという点で,学術的にも実務的にも貢献のあるものと考えられる。

しかし本研究にはいくつかの限界点もある。まず本研究のモデルに組み込まれている変数は,ブランド・リレーションシップ形成における基本的要因に限られている(注2参照)。またモデルの検証に用いたデータも,回答対象者にブランド選定を委ねたものであるため回答者特性に起因するバイアスを含んでいる可能性があるし(注11参照),横断的データであることから,時間的な変化を的確に捉えられていない可能性もある。したがって今後は,さらなる変数を加えることでより精緻なモデルに発展させたり,特定のブランドないしは製品カテゴリーに焦点を絞ることで緻密な分析をすることが期待される。また動態的な分析についても,本研究で用いた横断的データではなく,時系列的データを用いることで,より正確な結果が得られると考えられる。

本研究は日本学術振興会科学研究費JP 15K03731の助成を受けたものである。