製造業者による製品開発は,自身が埋め込まれた取引ネットワークの特性,すなわち顧客との取引関係やチャネル構造によって大きな影響を受けると考えられる。しかしマーケティング・チャネル論は,取引関係の管理やチャネル構造の設計・選択が製品開発成果に及ぼす影響のメカニズムを等閑視してきた。そこで本論は,この既存研究の空白地帯を埋めることを目的に,マーケティング・チャネル論と製品開発論に依拠して仮説を導出し,わが国の製造業者から得られたデータに基づく実証分析を行った。その結果,①顧客群との信頼関係構築によって,製造業者は良質な市場情報の入手が可能になり,それによって製品の有用性が向上すること,②顧客群との信頼関係は製造業者の自律性を高める効果も有しており,その結果,新奇性の高い製品の開発が促されること,③チャネルの閉鎖性は製造業者の自律性を低下させ,新奇な製品の開発を妨げる効果を持つことが見出された。

製造業者の製品開発が,顧客との取引関係やその集合体としてのネットワークによって影響を受けることは容易に推察できる。たとえばChristensen(1997)は,企業が認識・対応できる顧客ニーズと市場機会が,当該企業が埋め込まれた取引の階層的ネットワークによって強い制約を受けることを指摘している。また市場志向研究は,市場情報の生成・共有・反応が製品開発に望ましい影響を及ぼすと主張してきたが(e.g. Im & Workman, 2004;Joshi & Sharma, 2004;水越,2006;Slater & Narver, 1994),そもそも製品開発に有益な情報をキャッチできるかどうか,あるいは新製品をスムーズに市場化できるかどうかは,製造業者がどのような顧客群に囲まれ,それらといかなる関係を築いているかに依存している(Fang, 2008;Rosenbloom, 2004;Yli-Renko & Janakiraman, 2008)。

しかし他方で,製品開発の成果を左右するであろう取引のネットワークは統制不可能なものではない。というのも製造業者には,自身が埋め込まれた取引のネットワークを,チャネル管理を通じて操作・修正できる余地が残されているからである。そして,もしそうであるならば,製造業者のチャネル管理は自身の製品開発成果を間接的に規定していることになり,「チャネル管理は製品開発にどのような影響を及ぼすのか」という問いが,重要な意味を持って浮上することになる。ところが意外なことに,マーケティング・チャネル論(以下,チャネル論)はこの問いに対する十分な回答を用意していない。そこで本論は,この既存研究の空白地帯を埋めるべく,チャネル管理が製品開発成果に及ぼす影響力の理論的・実証的解明を目指す。

本論の構成は次のとおりである。第2節においては,チャネル管理と製品開発に関する研究群の知見と限界が整理される。第3節では,「チャネル管理によって顧客群とのコミュニケーションや製造業者の自律性水準が変化し,それらを介して製品開発成果が間接的に規定される」という枠組に基づき,チャネル管理が製品開発成果に及ぼす影響のメカニズムを仮説化する。第4節においては,わが国の製造業者から得られたデータを用いて実証分析を行い,仮説の経験的妥当性をチェックする。最後に第5節では,分析結果の考察と今後の課題が示される。

チャネル研究の歴史は,チャネル構造の選択問題を取り扱うチャネル構造選択論としてスタートした。その代表的研究であるCopeland(1924)は,製品は買物行動の観点から最寄品,買回品,専門品に類型化でき,製造業者はその類型に応じて販路の選別性(密度)を選択することが合理的であると主張した。

次いで1960年代に登場したチャネル・パワー論は,製造業者が資源依存関係の不均衡に由来するパワーによって流通業者の行動を安定的に統制できることを見出した(e.g. Etgar, 1976;Hunt & Nevin, 1974;石井,1983;Stern, 1969)。また第2次世界大戦後から1970年代にかけてのわが国においては,製造業者による製品の絶えざる開発とライン拡張が,独立流通業者に対するパワー源泉となり,また品揃えの排他性を伴う系列チャネルの維持基盤にもなったという(石原,1982;石井,1984;髙嶋,1984;田村,1996)。

さらに1980年代になると,チャネル論の関心は「製造業者によるチャネル統制」から「製販間の対等な協調関係」へとシフトする。そして製品開発に関しては,取引当事者間の信頼水準や取引継続性への期待が高まることでコミュニケーションが活発化し,それが製品の開発・改良を促すこと(Anderson & Weitz, 1989;Dwyer, Schurr, & Oh, 1987;髙嶋,1994, 1996),製造業者が有力流通業者との取引を重視するようになると,製品開発は「流通業者との関係維持のための投資」として位置付けられ,流通業者の意向や情報を強く反映したものになること(髙嶋,2000)が指摘された。またこのような理論的主張に対応して,製品開発を巡る製販協働の実態を取り上げた事例研究も報告されるようになった(e.g. 小川,2006;尾崎,1998;矢作,1994)。

さて,以上のごときチャネル論の系譜に基づくと,チャネル管理と製品開発の関連の捉え方が,時代と共に変化してきたことが見て取れる。20世紀初期に登場したチャネル構造選択論は,製品特性とチャネル構造の適合パターンをいち早く見出したが,製品開発とチャネル管理の関係にまで立ち入るものではなかった。その後,日本においては流通系列化が普及し始め,それを受けてわが国の研究者は,製造業者の製品開発力がチャネル統制基盤の1つになっていることを指摘した。そして流通業者の購買支配力や情報力が増している昨今では,製品や製品開発力はチャネル管理の与件ではなく,反対にチャネル管理の在り方が製品開発の方向性や成果を左右すると考えられるようになった。

しかしながら,「チャネル管理が製品開発に影響を及ぼしうる」という認識それ自体は広く共有されるようになった一方で,その具体的な因果メカニズムの解明を目指したチャネル研究は非常に少ない。特に近年の実証研究の圧倒的多数は,財務成果や行動的成果(取引相手との協調水準や対立水準等)に対するチャネル管理のインパクトに注目したものであり1),製品開発とチャネル管理の関連を明示的に取り上げた研究は,Yli-Renko & Janakiraman(2008)等の一部の例外に限られている。

Yli-Renko & Janakiraman(2008)は,英国スタートアップ企業の縦断的データを用いて実証分析を行ったものである。

その分析結果によると,企業が抱える顧客の数と開発される製品の数(以下,開発製品数)は逆U字型の関係にある。彼女らは,ここに非線形の関係が見出された理由を,顧客数の増加によって製品開発に活用可能な知識の源泉が拡大することと,顧客数が一定水準を超えると情報の過負荷と注意の分散が生じることに求めている。また,特定顧客への売上集中度は開発製品数に負の影響を及ぼす。その理由は,特定顧客への販売依存度が高い企業は,当該顧客の意向に基づいた製品開発を行わざるを得ず,その要求を満たすべく投下される時間・資源が,他の顧客や新規市場に向けた製品開発の機会を犠牲にするためであるという。ただし彼女らによると,顧客との関係的埋め込み水準が高い場合には,特定顧客への依存が開発製品数に及ぼす負の効果が緩和される。関係的埋め込み水準が高い緊密な取引関係においては,顧客も売手の長期的成功に関心を持ち,たとえ現在のニーズ充足に直接関係なくとも,売手の製品開発に協力する可能性が高まる。そのため,特定顧客への依存によって失われる売手の自律性は,関係的埋め込み水準の強化によって回復させることができる,というのが彼女らの解釈である。

2.2 製品開発に関する既存研究チャネル管理と製品開発の関連を直接取り上げた研究は少ない一方で,パートナー(取引先や提携先)の属性,自社とパートナーの組織間関係,およびそのネットワーク構造が製品開発に及ぼす効果に注目した研究は,多数存在する(橋田,2003)。

たとえばRindfleisch & Moorman(2001)は,顧客やサプライヤーとの垂直的な製品開発アライアンスは,同業他社との水平的なアライアンスに比べて,組織間の関係的埋め込みが強く,知識の冗長性(重複度)が低くなる傾向にあること,そしてこれら2つの特性が,パートナーが保有する情報の獲得・活用を促すことを指摘している。また顧客との製品開発アライアンスに注目したGruner & Homburg(2000)やCarbonell, Rodoriguez-Escudero, & Pujari(2012)によれば,「標的市場の代表性と名声を備えた顧客」,「自社と緊密な関係を有する顧客」,あるいは「リードユーザー特性を備えた顧客」との協働が,製品の成功に貢献するという2)。

以上の研究群は,パートナーの属性やダイアディックな組織間関係にフォーカスしたものであったが,他にも,取引のネットワーク構造やネットワーク内で伝達される情報・知識の特性に焦点を当てた研究が存在する。

その代表的研究であるBonner & Walker(2004)は,開発される製品の新奇性が低い場合には,共同開発パートナーとの紐帯強度(過去の協働経験量)が製品の競争力を高めること,他方で開発される製品の新奇性が高い場合には,知識の非冗長性(パートナー群の保有知識が互いに重複していない程度)が製品の競争力向上に貢献することを指摘している。またFang(2008)は,部品製造業者-顧客(完成品メーカー)-流通業者群から成る2段階の取引関係に注目して実証分析を行い,結合性が低い流通業者ネットワークを抱える顧客から情報支援を得ている部品製造業者は,多様な市場情報の獲得が可能になり,製品の革新性を向上できることを明らかにしている。

2.3 問題の所在と本論の展開以上のレビューに基づき,ここでチャネル論と製品開発に関する研究群がそれぞれ抱える限界を整理しよう。

まずチャネル論は,チャネル管理が製品開発に及ぼすインパクトにフォーカスした実証研究が少ない点で問題視される。製品開発に対するチャネル管理の影響力解明が軽視されてきた背景には,チャネル管理はそもそも製品開発のためになされるのではなく,その目的はあくまで経路販売額の効率的増加(田村,2001)にある,という理由が存在するかもしれない。しかしながら,仮に製造業者が経路販売額目標を達成可能なチャネルを編成できたとしても,今度は当該チャネルを維持するために,チャネル・メンバーの要請に応えうる製品を開発し続けなければならなくなる。つまりここに,「製品販売額増加のためのチャネル管理」から「現有チャネルの維持・強化のための製品開発」への転換が起こりうるのである(石井,1984;髙嶋,2000;矢作,1997)3)。ゆえに,チャネル管理と製品開発の関連を些末な問題として見做すことは適切でない4)。

またYli-Renko & Janakiraman(2008)は,チャネル管理が製品開発に及ぼすインパクトに注目した希少な研究として評価できるものの,次の課題が残されている。第1は,製品開発成果を「製品数」という量的側面のみから測定しており,成果の質的側面(新製品の性能や特徴)を等閑視している点である5)。そして第2に,彼女らは製品開発成果の説明変数として「顧客数」を取り上げているが,チャネル管理の観点からすれば,顧客の絶対数よりもチャネル構造(たとえば閉鎖性)の影響力を検討すべきである,という点である。

次いでレビューされた製品開発に関する研究群にも,2つの限界が存在している。第1に,この領域の研究群はチャネル論との関連付けをほとんど意識していない。たとえばGruner & Homburg(2000),Fang(2008),およびCarbonell et al.(2012)は,顧客属性やネットワーク特性が製品開発成果に影響を及ぼすことを見出しているが,それらの変数がチャネル管理とどのような関係にあるのか,という点には触れていない。

さらに製品共同開発に関する研究の多くは,アライアンスや公式的なプロジェクトにおける企業間の協働問題にフォーカスしている(e.g. Bonner & Walker, 2004;Carbonell et al., 2012;Fang, 2008;Noordhoff, Kyriakopoulos, Moorman, Pauwels, & Dellaert, 2011;Rindfleisch & Moorman, 2001;Sivadas & Dwyer, 2000)。しかしながら現実には,アライアンスやプロジェクトの設立を伴わない通常の取引関係もまた,製品開発に影響を及ぼしているはずである(Christensen, 1997;Yli-Renko & Janakiraman, 2008)。この可能性を明示的に取り上げた研究が少ない点に,当該研究群の第2の限界を見出すことができる。

本論の目的は,以上に述べたチャネル論と製品開発に関する研究群の限界を克服し,それを以って各々の研究成果の懸隔を架橋すること,具体的には,取引関係やチャネル構造の特性が,組織間のコミュニケーションや組織行動とどのように関連し,ひいてはそれらが製品開発成果にいかなる影響を及ぼすのかを,理論的・実証的に解明することにある。以下では節を改めて,この課題に対応すべく仮説を提唱する。

本論は,製造業者と顧客(流通業者や完成品メーカー)の1段階の取引関係を分析対象とし,そこに観察される「製造業者-顧客群間の扇状的な取引ネットワーク」を分析単位に設定する。なお製品開発において,顧客は「共同開発者」と「情報提供者」という2つの役割を担いうるが(Fang, 2008),ここでは後者の役割のみを担う者と見做す6)。

次に本論が注目する変数群の大枠を示す。まず従属変数に対応する製品開発成果については,これまでに製品の品質,ニーズ対応度,革新性,新しさ,製品開発のスピードおよび開発製品数,さらには財務的成功度等,研究者の関心に応じて様々に概念化されてきた(e.g. Bonner & Walker, 2004;Carbonell et al., 2012;Fang, 2008;Gruner & Homburg, 2000;Rindfleisch & Moorman, 2001;Yli-Renko & Janakiraman, 2008)。ただし製品開発スピードや開発製品数は,製品それ自体の成果というよりも開発プロセスの効率性に関わるものであり,その点において他の成果概念とは異質である。また製品開発成果を財務指標で表現してしまうと,その財務成果がどのような特徴を有する製品によって生み出されたのか,という問題を扱うことが困難となる。

そこで本論は,製品開発成果として品質,ニーズ対応度,革新性ないし新しさといった製品属性に注目し,それらを「有用性」(meaningfulness)と「新奇性」(novelty)という2つの概念によって集約的に表現することとした。有用性は「製品が標的顧客に役に立つと知覚される程度」を,新奇性は「製品がユニークな特徴を備えている程度」を,それぞれ意味している(Im & Workman, 2004)。

また独立変数に対応するチャネル管理は,「取引関係」と「チャネル構造」の2つの次元に大別できる(Duncan, 1951;Mallen, 1977;Phillips & Duncan, 1960;田村,1971)。

このうち取引関係を描写する概念として,チャネル論はこれまでに「パワー」,「コンフリクト」,「信頼」,「コミットメント」,「資産特殊性」,「関係的規範」等を取り上げてきたが,とりわけ信頼は,取引成果(財務成果,協調水準,満足度等)を改善させる上で無視できない鍵概念として位置付けられてきた(Anderson & Narus, 1990;崔,1997;崔,2010;Mohr & Speckman, 1994;Morgan & Hunt, 1994;尾崎,1998;Palmatier, Dant, & Grewal, 2007;結城,2014)。加えて信頼は,取引当事者間のコミュニケーションを活発化させ,それを通じて製品の開発・改良を促す効果を有することも示唆されてきた(Anderson & Weitz, 1989;Dwyer et al., 1987;髙嶋,1994, 1996)。そこで本論は,チャネル内の取引関係の特徴を集約的に表現でき,かつ製品開発成果との関連が期待される変数として信頼に注目し,それを「信頼構築度」として概念化する。信頼構築度は「『相手が自分を騙す意図を有していない』という信頼性が,チャネル内において確立されている程度」を意味するものである7)。

チャネル管理の第2の次元であるチャネル構造は,伝統的に「長短」,「広狭」,「開閉」の3つの基準によって描写されてきた(風呂,1968)。このうちチャネルの長短基準(最終ユーザーに至るまでに介在させる取引段階数)は,本論が製造業者-顧客間の1段階の取引のみを分析対象としているために,検討の対象外となる8)。

チャネルの広狭基準は,「製造業者による顧客の選別度」を意味している。後述されるように,製造業者が狭いチャネルを採用し,一定の基準に従って顧客を絞り込むほど(少数の販路に自社の売上を依存するほど),顧客から獲得できる市場情報の質が高まり,他方で製品開発やマーケティングの方向性に関する制約が強まると考えられる。

またチャネルの開閉基準は,「顧客による仕入先の排他性」を意味し,特定カテゴリーの製品生産に従事する製造業者の顧客群が,当該カテゴリー製品の仕入れの全量を,その製造業者に依存している場合に,当該製造業者のチャネルは最大限に閉じたものになる。狭いチャネルと同様,閉じたチャネルにおいてもまた,顧客から入手できる市場情報の質が改善する一方で,製品開発やマーケティング活動の制約が増すものと予想される。

以上の点に鑑みて,本論は,チャネル内のコミュニケーションや製造業者の行動を変化させ,ひいては製品開発成果に影響を及ぼしうるチャネル構造変数として,チャネルの広狭基準と開閉基準に注目する。なお風呂(1968)が指摘するように,チャネルの広狭基準と開閉基準は理論的には別個の概念であるものの,一般に両者は連動する傾向にあると推測される。そこで本論は,「チャネルが狭くて閉じた状態」を表現する概念として「チャネルの閉鎖性」を設定し,それを「製造業者の顧客選別性」と「顧客の仕入先排他性」の積として定義する9)。すなわち,製造業者が自社製品の販売先を選別し,かつ顧客が当該製造業者の競合製品の仕入れを制限するほど,両者の取引関係はより閉鎖的なネットワークに埋め込まれているものと判断するのである。

かくして本論は,製造業者のチャネル管理を「信頼構築度」と「チャネルの閉鎖性」から捉え,これらの変数によって製品の「有用性」と「新奇性」がどのように変化するのかを検討することになる。ここで本論が提唱する仮説の全体像を予め明示すれば図表1のとおりであり,「信頼構築度」と「チャネルの閉鎖性」はそれぞれ「入手情報の質」と「製造業者の自律性」を媒介して,製品の「有用性」と「新奇性」に影響を及ぼすものと考える。以下,順に各概念の関係について仮説を提唱する。

仮説の全体像

既存研究は組織間の信頼関係が強固になるほど,コミュニケーションが活発化し,相手の機会主義的行動に晒されるリスクも低下するため,より質の高い情報の交換・利用が可能になることを指摘してきた(Rindfleisch & Moorman, 2001;Uzzi, 1996;Yli-Renko & Janakiraman, 2008)。たとえばニューヨークのアパレル企業を対象にフィールドワークを行ったUzzi(1996)は,取引相手との間に信頼関係を確立することで,相手が保有する重要な市場情報へのアクセスが可能になること,また取引において不測の問題が生じた場合にも,その相手から迅速かつ正確なフィードバックを受けることが可能になることを見出している。

以上の知見を本論の文脈に適用すると,顧客と強固な信頼関係を構築している製造業者は,市場の動向やニーズに関する重要な情報を顧客から迅速かつ正確に入手できるようになり,こうした良質な市場情報の活用によって,顧客ニーズにフィットした有用性の高い製品の開発が可能になると予想される(Im & Workman, 2004;Joshi & Sharma, 2004)。この点を仮説として明示すれば次のとおりである。

H1:信頼構築度が高まるほど,入手情報の質が向上する。

H2:入手情報の質が高まるほど,製品の有用性が向上する。

なお入手情報の質の高さは,製品の有用性向上には寄与する一方で,新奇性の向上には貢献しないと考えられる。というのも新奇性の高い製品の開発には,正確な顧客情報の入手よりもむしろ,顧客自身が気付いていない,あるいは表現できない潜在的ニーズの発見・創造が求められるからである(Narver, Slater, & MacLachlan, 2004)。また既存製品の漸進的改良を求める傾向が強い主要顧客は,そもそも革新的な製品を開発する際の情報源として不適当であり,それらの顧客から良質な市場情報を入手できたとしても,それを新奇な製品の開発に活用することは困難である(Bonner & Walker, 2004;Christensen, 1997;Im & Workman, 2004;川上,2005)。よって本論は,入手情報の質と製品の新奇性の間に,正の関係は見出されないと予想する。

他方で信頼構築度は,製品開発やマーケティング活動に関する「製造業者の自律性」を介して製品の新奇性を向上させるかもしれない。製造業者による新奇な製品の開発を妨げる要因の1つは,主要顧客のパワーである。すなわち主要顧客のパワーが増すほど,製造業者は当該顧客のニーズや要求に配慮した製品開発を行わざるを得なくなり(しかも前述のとおり,一般に主要顧客は既存製品の漸進的改良を求める傾向を持つ),製造業者がその要求に応えるべく多大なエネルギーを投下することで,新奇な製品の開発や市場化が犠牲になってしまうのである(Christensen, 1997;髙嶋,2000;Yli-Renko & Janakiraman, 2008)。

しかし顧客のパワーが強い状況にあっても,当該顧客との間に信頼関係を確立できているならば,製造業者は自らの自律性を失わずに済むであろう。なぜならば,信頼関係が確立された取引関係には,交換の互恵性や長期志向が強く意識されるという特徴があり(Larson, 1992;Uzzi, 1996),顧客が製造業者の長期的成功にも配慮することで,製造業者の自律的な意思決定が尊重・容認される可能性が高まるはずだからである(Yli-Renko & Janakiraman, 2008)。

加えて組織論においては,高い自律性ないし裁量を与えられた組織は,自らのイノベーションを周囲から期待・奨励されていると捉える傾向が強く,そのためイノベーションに対する動機づけも高まることが指摘されてきた(Hurley & Hult, 1998;Scott & Bruce, 1994)。これは,組織内の下位部門における自律性とイノベーションの関係に注目した指摘であるが,その論理は本論の文脈にも適用可能であると考える。すなわち技術力等の他の条件が一定であれば,自律性が低く,顧客から与えられたテーマに沿った製品開発を強いられる製造業者よりも,自らの裁量に従って意思決定可能な製造業者の方が,新奇性の高い製品の開発に取り組もうとする動機づけが高まると推測されるのである。

かくして顧客との信頼関係は,製造業者の自律性向上を媒介して新奇な製品の開発を促すと予想される。この点を仮説化すれば次のとおりである。

H3:信頼構築度が高まるほど,製造業者の自律性が向上する。

H4:製造業者の自律性が高まるほど,製品の新奇性が向上する。

3.3 チャネルの閉鎖性が製品開発成果に及ぼす影響次に,チャネルの閉鎖性が製品開発成果に及ぼすインパクトを検討する。

既述した信頼構築度に関する仮説(H1およびH3)は基本的に,製造業者が間接流通を採用するケース(顧客が流通業者であるケース)と,直接流通を採用するケース(顧客が完成品メーカーや最終消費者であるケース)のいずれであっても成立すると予想される。しかしチャネルの閉鎖性が製品開発成果に及ぼす影響を仮説化する際には,これら2つのケースを分けて検討する必要がある。というのも間接流通と直接流通の間には,閉鎖的チャネルが選択される理由に差異が存在するからである。

まずは製造業者が間接流通を採用する場合に注目しよう。間接流通を採用する製造業者が閉鎖的なチャネルを選択する目的は,自社製品に対する差別的な再販売努力を流通業者から引き出すことにある(風呂,1968;髙嶋,1994;田村,1996)。そしてこの目的を達成するために,製造業者は販売力や協力度といった一定の基準を用いて流通業者を選別し,さらに自社に対する協力を確実なものにするべく,顧客の仕入先排他性も強めようとする(風呂,1968;Phillips & Duncan, 1960)。こうして確立される閉鎖的なチャネルにおいて,流通業者は製造業者に対して協力的に行動するはずであり,良質な市場情報を製造業者にフィードバックする傾向も強くなると予想される。

それでは,製造業者が直接流通を採用する場合はどうであろうか。この典型例は,部品・原材料の生産に従事する生産財メーカーが自社製品を直接,完成品メーカーに納入する,という状況である。この場合,製造業者の部品や原材料は,完成品の一部として組み込まれるため,「部品・原材料それ自体の差別的な再販売努力の確保」がチャネル閉鎖化の目的になることはない。

直接流通を採用する製造業者がチャネルの閉鎖性を強めるのは,より受動的な理由によるものであると予想される。生産財の取引戦略を論じた髙嶋(1998)によると,自社に協力的な製造業者の育成を目指す顧客(完成品メーカー)は,自身への高い依存度を前提として,特定の部品・原材料製造業者と優先的に取引したり,需要情報や技術情報を提供したりすることがある。髙嶋(1998)はこうした顧客の購買パターンを「協調的購買戦略」と呼んでいる。協調的購買戦略において,顧客が製造業者に高い依存度を要求するのは,顧客の提供する情報が他の顧客向けの製品開発に流用されることを防ぐためであり,また顧客が特定の製造業者に優先的に取引を割り当て,自らの仕入先排他性を強めるのは,部品・原材料の納入を巡る製造業者間の競争を抑制し,製造業者による積極的・長期的な技術・設備投資を促すためである。

以上に述べた髙嶋(1998)の議論に基づくと,直接流通において閉鎖的なチャネルが観察されるとすれば,それは顧客が協調的購買戦略を採用し,製造業者がそれを受容した結果であると考えることができる。そしてこのとき,製造業者は自社製品販路を狭めることの見返りとして,製品開発に資する良質な市場情報の入手が可能になるのである10)。

これまでの議論は,間接流通と直接流通の間には閉鎖的チャネルの形成理由に違いが見られるものの,いずれの場合であっても,製造業者はチャネルの閉鎖性強化を通じて質の高い市場情報の入手が可能になることを示唆している。よってチャネルの閉鎖性は,信頼構築度と同様に入手情報の質を高め,それを通じて製品の有用性改善に貢献すると考えられる。したがってここに,チャネルの閉鎖性と入手情報の質の関係が次のように仮説化される。

H5:チャネルの閉鎖性が強まるほど,入手情報の質が向上する。

他方でチャネルの閉鎖性強化は,製造業者の自律性を低下させ,結果として製品の新奇性に悪影響を及ぼすと予想される。

まず製造業者が間接流通を採用するケースを検討する。既述のとおり,間接流通においてチャネルを閉鎖化する製造業者は,流通業者から高水準の協力を引き出すことができると推測される。これは一瞥すると,閉鎖的なチャネルを擁する製造業者は流通業者に対して強いパワーを持ち,それゆえ製品開発やその市場化を支援するマーケティングの方向性も自律的に決定できることを示唆しているように見える。しかし現実には,流通業者に対して強いパワーを持つ製造業者であっても,チャネルの閉鎖化に伴って自らの自律性を喪失する可能性がある。

たとえば,かつて松下電器産業が製品の販売に苦戦した際,専門店や量販店はその理由について,「松下が売上の大部分を系列店に依存しており,それら系列店の売上低下や経営の不安定化を懸念して革新的な製品の開発が躊躇われたからである」と分析していた11)。このエピソードは,チャネルの閉鎖性を強めるほどに,チャネル全体の安定的存続に対する製造業者の責任が増すこと,そしてそれゆえに製品開発の制約が強まり,新奇性の高い製品の開発が停滞してしまうことを物語っている12)。

類似の事情は,直接流通を採用する製造業者にも見出される。既述のとおり,当該製造業者がチャネルの閉鎖性を強めるのは,顧客が協調的購買戦略を提案し,製造業者がそれを受容した結果であると見做される。協調的購買戦略においては,製造業者と顧客の双方が取引相手を絞り込むため,取引依存度(石原,1982)の観点から見る限り,製造業者と顧客のどちらがパワーを掌握するかは一意には決まらない。

しかし製造業者-顧客間のパワー構造がいかなる場合であれ,協調的購買戦略に同意した製造業者は,製品開発の方向性について強い制約を受けるはずである。というのも,協調的購買戦略に基づく取引に合意した製造業者には,優先的な取引の割り当てや情報供与の見返りとして,製品開発や技術革新の方向性に関して当該顧客の期待に応えることが求められるからである。そしてその結果,製造業者が開発する製品は,当該顧客のニーズに沿った「有用性の高いもの」になるが,顧客から与えられたテーマに沿った製品開発のパターンが定着することで,新奇な製品の開発力は低下することになるであろう(髙嶋,1998)13)。

以上の議論は,間接流通と直接流通のいずれの場合においても,チャネルの閉鎖性を強めることで製造業者の自律性が低下すること,そしてその結果,製品の新奇性も失われることを示唆している。かくしてここに,チャネルの閉鎖性と製造業者の自律性の関係について仮説を提唱すれば,次のとおりである。

H6:チャネルの閉鎖性が強まるほど,製造業者の自律性が低下する。

次節においては,以上で提唱された仮説群の経験的妥当性をチェックするべく,実証分析が行われる。

実証分析に先立ち,わが国の製造業者を対象とした質問紙郵送法による調査が実施された。サンプリングにおいては,まず『日経NEEDS Financial QUEST』より,すべての株式上場・店頭公開製造業者,計1,419社を抽出した。次に『D-VISION NET』の組織図データベースと有価証券報告書を手掛かりとして,職能制組織を採用している企業についてはその主力事業1つを,また複数の基幹事業部を擁する企業については2つの主力事業部を,それぞれ調査対象とした14)。以上のステップを経て,1,419社の1,739事業部に質問票が配布された15)。

質問票は2015年2月に送付され,208票の返信があった(回収率12.0%)。このうち,欠損値のない回答票179票と,一部欠損値が含まれるもののHair, Hult, Ringle, & Sarstedt(2017)が提唱する基準16)を満たしている回答票6票の合計185票を分析に用いる(有効回答率10.6%)17)。

図表2には各構成概念の測定尺度が示されている18)。すべての項目はリカート法の6点尺度を用いて測定された。

| 構成概念 | 測定尺度 | 尺度の種類 | 依拠した既存研究 |

|---|---|---|---|

| 製品の 有用性 |

X1:その新製品は,競合他社製品よりも顧客のニーズにマッチしていた。 X2:その新製品は,競合他社製品よりも顧客の期待に良く応えていた。 X3:その新製品は,競合他社製品よりも顧客に高い価値を提供していた。 |

反応的尺度 | Im & Workman(2004) |

| 製品の 新奇性 |

X4:競合他社製品と比べて,その新製品は画期的であった。 X5:競合他社製品と比べて,その新製品は高い革新性を備えていた。 X6:その新製品は,業界の一般傾向とは大きく異なる特徴を備えていた。 |

反応的尺度 | |

| 信頼 構築度 |

X7:販売額第1位取引先との信頼関係(下記3尺度の平均値) ・貴社と当該取引先は互いに,交わした約束を破らない。 ・貴社と当該取引先は互いに,取引において誠実に対応している。 ・貴社と当該取引先は互いに,相手の弱みにつけこむ事はしない。 |

形成的 尺度 |

Palmatier et al.(2007) |

| X8:販売額第2位取引先との信頼関係(操作方法はX7と同じ) | |||

| X9:販売額第3位取引先との信頼関係(操作方法はX7と同じ) | |||

| チャネル の閉鎖性 |

X10:以下の2つの尺度の積 ・貴社は,一定の基準(自社への協力度,販売力,技術力,信用力等)に照らして,自社製品の販売先を厳格に選別している。 ・主要取引先は,競合他社製品も多数購入している。(逆転尺度) |

― | 風呂(1968),Fein & Anderson(1997) |

| 入手情報 の質 |

X11:販売額第1位取引先からの提供情報の質(下記3尺度の平均値) ・当該取引先は,正確な市場ニーズ情報を提供してくれる。 ・当該取引先は,重要な市場ニーズ情報を提供してくれる。 ・当該取引先は,鮮度の高い市場ニーズ情報を提供してくれる。 |

形成的尺度 | Maltz & Kohli(1996) |

| X12:販売額第2位取引先からの提供情報の質(操作方法はX11と同じ) | |||

| X13:販売額第3位取引先からの提供情報の質(操作方法はX11と同じ) | |||

| 製造業者 の自律性 |

X14:貴社は,主要取引先に伺いを立てることなく,自らの保有する市場情報や技術を活かして,新製品を自律的に開発することができる。 X15:貴社は主要取引先の顔色を伺うことなく,自らの保有する市場情報を活かしてマーケティング活動を自律的に修正することができる。 |

反応的尺度 | 独自開発 |

なお製品の有用性と新奇性については,それぞれを漠然と尋ねるのではなく,1つの具体的な新製品を想定して回答するように求めた。さらにその際には,回答者が成功した製品を取り上げて回答しようとする「社会的望ましさによるバイアス」(social desirability bias)を極力回避するため,「少なくとも6か月以上販売されている製品のうち,最も直近に開発された製品」を想定するように要請した(Im & Workman, 2004)19)。

また信頼構築度については,特定顧客1社との信頼水準のみを測定する方法も存在するが,その数値は「製造業者が顧客群との間に築いている信頼水準」を表現しているとは限らない。そこで本論はこの問題を緩和すべく,主力製品販売額上位3社の顧客それぞれとの信頼水準を測定した。また同様の理由により,入手情報の質についても主力製品販売額上位3社それぞれから提供される情報の質を測定することにした。

4.2 測定モデルの評価はじめに無回答バイアス(Armstrong & Overton, 1977)をチェックすべく,回収期限内に返送された回答群(n = 120)とそれ以後に返送された回答群(n = 65)に分けて各項目の平均値を比較したが,統計的な有意差は見られず,無回答バイアスを問題視する必要はないものと判断された。

次にPodsakoff & Organ(1986)に従い,コモンメソッド・バイアスの有無をHarman’s one-factor testによって検討するために,図表2に示されたすべての構成概念の測定尺度について,固有値1以上を抽出条件とする探索的因子分析(回転なし)を行った。その結果,5つの因子が抽出され,第1因子の寄与率も35.45%と低い値を示したため,コモンメソッド・バイアスは大きな問題にならないと判断された。

続いてHair et al.(2017)の提唱する手続きに従って,反応的尺度と形成的尺度それぞれの測定モデルの妥当性をチェックする。

まず反応的尺度によって測定された,製品の有用性と新奇性,および製造業者の自律性について,各々の信頼性と妥当性を確認する。各構成概念のクロンバックのα係数は.81~.93,CR(合成信頼性)は.91~.95の範囲にあり,測定尺度の信頼性は十分に高い。またAVE(平均分散抽出度)は.84~.87の範囲にあり,かつすべての構成概念間の相関係数の二乗値が各概念のAVEを下回っていることから,収束妥当性および弁別妥当性に関するFornell & Larcker(1981)の基準も満たされた。

次いで形成的尺度によって測定された,信頼構築度と入手情報の質に注目しよう。形成的尺度モデルは,測定尺度群を独立変数,構成概念を従属変数とする重回帰モデルがそのベースにある。Diamantopoulos & Winklhofer(2001)は形成的尺度の妥当性を判断する際に,この重回帰モデルの共線性に注目することを推奨している20)。というのも,もし測定尺度群の共線性が問題とならなければ,それは各測定尺度と構成概念の関係が安定的であり,また測定尺度群の情報が冗長的でないことを示しているからである。

以上の点に鑑み,各測定尺度のVIF(分散拡大係数)を算出した結果,信頼構築度を形成するX8とX9(販売額第2位および第3位の取引先との信頼水準),入手情報の質を形成するX12とX13(販売額第2位および第3位の取引先から提供される情報の質)のVIFが5.00を超えていた。これはX8とX9およびX12とX13の相関が強く,多重共線性の問題が発生している可能性を示すものであり,Hair et al.(2017)の推奨基準(VIF < 5.00)も満たしていない。そのため以後の分析においては,X9とX13を測定モデルから除外することにした。

加えて形成的尺度を利用する際には,各測定尺度が構成概念の説明に寄与しているかどうかもチェックする必要がある。Hair et al.(2017)によれば,①アウター・ウェイト(構成概念を従属変数,それに対応する形成的尺度群を独立変数とする重回帰モデルの回帰係数に相当)が有意である場合,あるいは,②アウター・ウェイトが非有意であっても,アウター・ローディング(構成概念を従属変数,各形成的尺度を独立変数とする単回帰モデルの標準化回帰係数に相当)が.50を上回る場合に,当該尺度の利用が許容される。本論で用いられる形成的尺度(X7, X8, X11, X12)のうち,X7とX12に関しては上記①の基準が満たされた。またX8とX11については,アウター・ウェイトが5%水準で非有意となったものの,アウター・ローディングはそれぞれ.87,.93であり,上記②の基準を満たしている。

最後に,製品の有用性と新奇性に関する法則的妥当性(nomological validity)をチェックする。一般に構成概念は他の変数との関連を持つことで意味と役割を有するため,構成概念の測定が妥当であれば,それと他の変数の間にはしかるべき法則的な関係が見出されるはずである(阿部,2013)。既述のとおり,製品の有用性と新奇性の質問項目については,「少なくとも6か月以上販売されている製品のうち,最も直近に開発された製品」を想定した回答を要請したが,そこで測定された特定製品1つの有用性と新奇性が,当該企業の平均的な製品開発成果(ないし製品開発力)の測定尺度として妥当であるならば,それらと企業業績の間に有意な関係が見出されるはずである。

以上の点を考慮して,企業調査時に測定された主要競合他社比の売上成長率と利益率(いずれも6点尺度で測定)の平均値を「企業業績」として,それを従属変数に,製品の有用性(X1~X3の平均値)と新奇性(X4~X6の平均値)を独立変数にそれぞれ設定して回帰分析を行った。その結果,製品の有用性と新奇性は共に企業業績と有意な関係を有していることが確認でき(β = 0.21, p < .05; β = 0.23, p < .01),両構成概念の測定尺度は法則的妥当性を有しているものと判断された。

4.3 実証分析の結果本論はPLS-SEM(partial least squares structural equation modeling)を用いて,仮説のテストを行う21)。なお欠損値のあるオブザベーション(n = 6)に関しては,Hair et al.(2017)に倣って,欠損箇所を当該測定尺度の平均値で補完することにした。

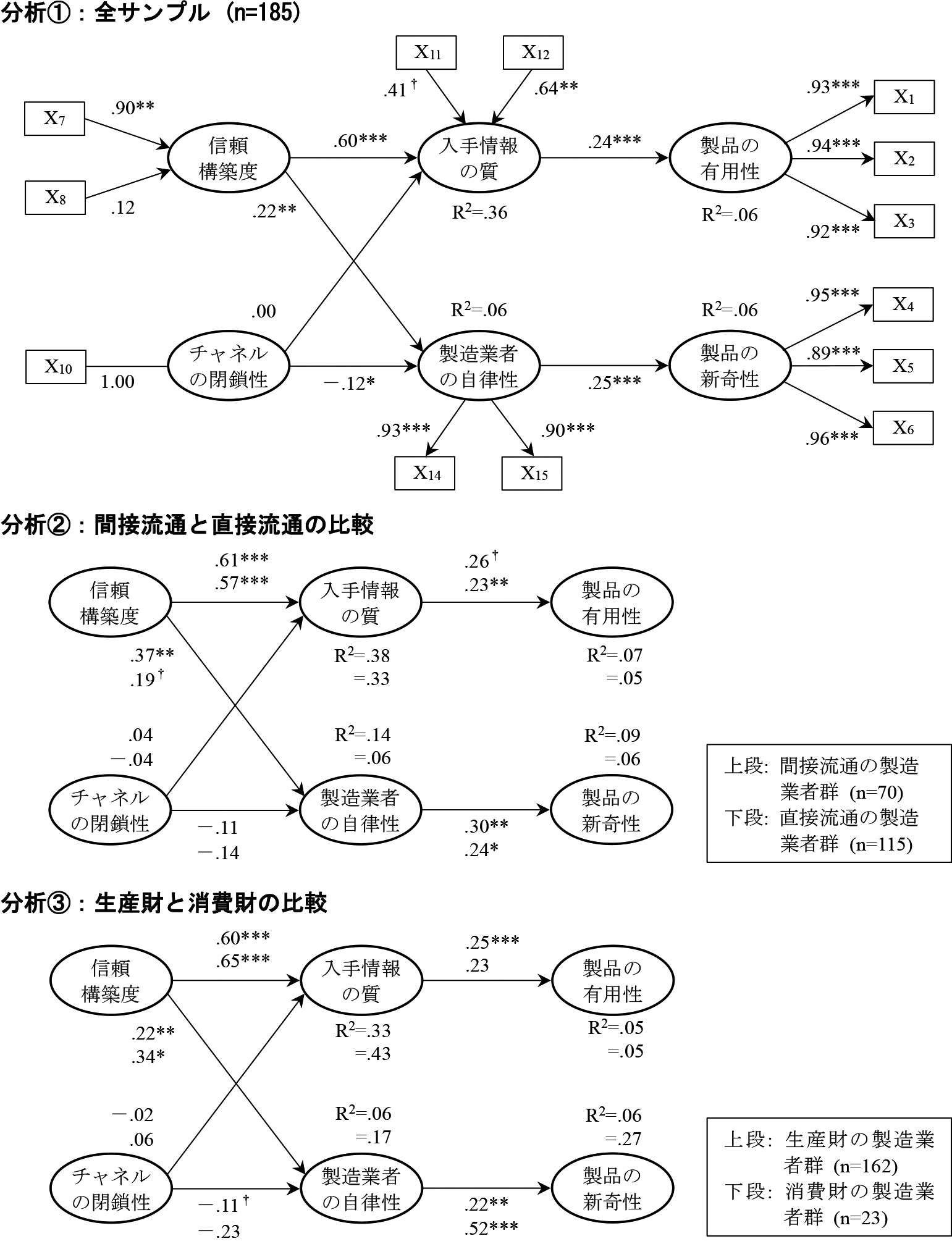

図表3には,①全サンプルを対象としたモデルの推定結果,②サンプルを「間接流通を採用する製造業者」と「直接流通を採用する製造業者」に分けたモデルの推定結果,③サンプルを「生産財製造業者」と「消費財製造業者」に分けたモデルの推定結果が示されている22)。

PLS-SEMの推定結果

注1)***:0.1%水準で有意,**:1%水準で有意,*:5%水準で有意,†10%水準で有意。

注2)パス係数の検定には,ブートストラップ法による5,000回のリサンプリングから得られた標準誤差を用いた。ただし分析③の消費財グループについては,サンプル・サイズが非常に小さく(n = 23),5,000回のリサンプリングに基づく標準誤差の計算に必要な自由度を確保できなかったため,リサンプリング回数を1,000回に下げている。そのため,当該グループにおける検定結果の安定性は,他のグループの検定結果よりもやや劣ることに留意が必要である。

まずは全サンプルを用いたモデルの推定結果(図表3の分析①)を検討する。ブートストラップ法(リサンプリング回数:5,000回)によって得られた標準誤差を用いて検定を行った結果,信頼構築度は入手情報の質と製造業者の自律性に,それぞれ有意な正の影響を及ぼしている(β = .60, p < .001; β = .22, p < .01)。これはH1およびH3を支持する結果である。また,チャネルの閉鎖性は製造業者の自律性に対して有意な負のインパクトを持っており(β = –.12, p < .05),H6も支持された。他方で,入手情報の質に対するチャネルの閉鎖性の効果は非有意であり(β = .00, p > .10),H5は不支持と判断された。さらに入手情報の質は製品の有用性に対して,また製造業者の自律性は製品の新奇性に対して,それぞれ有意な正の影響を及ぼしている(β = .24, p < .001; β = .25, p < .001)。よってH2とH4は支持された。

加えて,支持された仮説群から構成される「信頼構築度→入手情報の質→製品の有用性」,「信頼構築度→製造業者の自律性→製品の新奇性」,「チャネルの閉鎖性→製造業者の自律性→製品の新奇性」の3経路の間接効果を検定したところ,それぞれに有意な効果が認められた(β = .15, p < .01; β = .05, p < .05; β = –.03, p < .10)。

なお追加的分析として,入手情報の質が製品の新奇性に及ぼす影響と,製造業者の自律性が製品の有用性に及ぼす影響も推定したが,いずれにおいても有意な影響力は見出されなかった。加えて,製品の有用性および新奇性に対する,信頼構築度とチャネルの閉鎖性の直接効果も推定したが,いずれの効果も非有意であった。この結果は,「チャネル管理変数は,入手情報の質と製造業者の自律性を介して製品開発成果に影響を及ぼす」,「入手情報の質は製品の有用性に,製造業者の自律性は製品の新奇性にそれぞれ貢献する」という本論の想定が妥当であることを示唆している。

図表3の分析②は,サンプルを「間接流通を採用する製造業者」と「直接流通を採用する製造業者」の2グループに分けた場合の推定結果を示している。その結果を見る限り,両グループのパス係数に大きな差異は見られない。またPLS-MGA(PLS multi-group analysis)によるパス係数の差の検定も実行したが,両グループの各パス係数に有意差は見られなかった。本論は,提唱されたすべての仮説群が間接流通と直接流通のいかんを問わず成立することを想定していたが,以上の分析結果は,この想定が一定の妥当性を有していることを示唆している23)。

最後に,サンプルを「生産財製造業者」と「消費財製造業者」に分割した探索的分析を行った(図表3の分析③)。生産財グループと消費財グループのパス係数の間には,基本的に大きな差は見られなかったものの,消費財グループにおいては,製造業者の自律性と製品の新奇性の間に大きな影響力が観察された(β = .52, p < .001)。消費財グループのサンプル・サイズが非常に小さいにも関わらず(n = 23),その効果が0.1%水準で有意になったことは,製造業者の自律性と製品の新奇性の結びつきが,消費財業界において非常に強いことを物語っている24)。

本論の目的は,チャネル管理が製品開発成果に及ぼす影響を解明することにあった。この目的の下,媒介変数を含む6つの変数間の因果仮説が提唱され,実証分析が行われた。その結果,以下に述べるファインディングスと示唆を得ることができた。

第1に,「顧客群との信頼関係構築によって,製造業者は良質な市場情報の入手が可能になり,それによって開発される製品の有用性が向上すること」が見出された。このメカニズムはDwyer et al.(1987),Anderson & Weitz(1989),髙嶋(1994, 1996)等によって指摘されてきたことではあるが,本論は大量サンプルに基づく実証分析を通じて,当該メカニズムが一定レベルの経験的妥当性と一般性を有することを示した。また市場志向研究は,企業組織の構造や文化が市場情報の入手や活用に影響を及ぼすと主張してきた(e.g. Kohli & Jaworski, 1990;Narver & Slater, 1990)。しかし本論の分析結果は,有益な市場情報を入手し,それを製品開発に活用できるか否かは,組織の構造や文化といった企業内部要因のみならず,チャネルの管理状況にも依存することを窺わせるものであった。

第2に,チャネル内にあっては,「顧客との信頼関係が製造業者の自律性を高め,その結果,新奇性の高い製品の開発が促される」というメカニズムも作用していることが示された。これは,①信頼水準の低い取引関係においては,顧客が製造業者との関係をスポット取引の単なる連続として捉えるため,製品に満足できなければ即座に取引を打ち切ったり取引量を削減したりする可能性が高く,こうした短期的視点に基づく顧客の製品評価や意思決定が製造業者の製品開発やマーケティングの方針を制約しうること,②反対に信頼水準の高い取引関係においては,顧客が当該取引を長期的な観点から評価するため,製造業者の自律的な意思決定が相対的に尊重・容認される可能性が高いことを示唆している。

信頼構築度と製品開発成果の間に存在する上記2つのメカニズムは,いずれもチャネル管理における信頼の重要性を再認識させるものである。また,とりわけ第2のメカニズム(「信頼構築度→製造業者の自律性→製品の新奇性」の間接効果)が観察されたことは,既存研究の知見を補完する重要な発見であると言えよう。たとえばYli-Renko & Janakiraman(2008)は,「特定顧客に依存するほど製造業者の自律性は制約されるが,顧客群との関係性を強化することでその制約が緩和され,製品開発成果が向上する」と主張している。この主張は本論で提唱・支持されたH3およびH4に類似しているものの,彼女らは製造業者の自律性の効果を直接推定しなかったのに対して,本論は当該変数が有意な媒介効果を有することを見出した。また彼女らは,製造業者の自律性が「開発される製品の数」を増やすことを主張した一方で,本論は,それが「開発される製品の新奇性」を高める効果も有していることを発見した。

第3のファインディングは,チャネルの閉鎖性が製造業者の自律性を低下させる点である。チャネル構造の設計・選択と製品開発行動は一瞥して無関係に見えるものの,実際には「チャネルの閉鎖性」と「製品開発の自由度」の間にトレードオフ関係が存在しうるのである。またチャネル・パワー論は,Emerson(1962)等に基づき,個の売手と買手のダイアディックな取引関係に焦点を当てて,そこに発生する資源依存関係の不均衡が当事者の自律性を変化させることを主張してきたが,本論の分析結果は,ダイアド・レベルの資源依存関係やパワー構造のみならず,チャネル構造の設計・選択いかんによっても,製品開発やマーケティング活動に関する製造業者の自律性が変化することを示している。

他方で,チャネルの閉鎖性は入手情報の質に有意な影響を及ぼしていなかった。本論は,チャネルの閉鎖化が顧客の協力や情報提供を促すと予想していたが,閉鎖的な取引関係においては,組織間のなれ合いや機会主義的行動が発生しやすいことも指摘されている(Anderson & Jap, 2005;井上,2003)。入手情報の質に対するチャネルの閉鎖性のインパクトが非有意となったのは,これら正負両方の効果が相殺された結果であるのかもしれない25)。

最後に特筆すべきことは,製品の新奇性に対する製造業者の自律性の効果が,消費財業界において強く現れる点である。これは,消費財製造業者が自らの自律性を低下させると,新奇な製品の開発が極めて困難になることを意味している。1980年代以降,消費財業界においては大規模流通業者がチャネル・パワーを掌握するとともに,POSシステム等の情報技術を活用して,回転率の低い製品を徹底的に排除するようになった。そうすると,少なからぬ売上を大規模流通業者に依存する製造業者は,高い回転率が見込まれる製品の開発を優先せざるを得なくなり,リスクの高い革新的製品の開発が犠牲になってしまう。消費財製造業者の自律性と製品の新奇性の間に見出された強い相関は,こうした事情を反映したものであると考えられる。

近年,日本の製造業者が新奇な製品を生み出せず,十分な付加価値を獲得できていなことが重要な問題として指摘されている(延岡,2011)。本論の分析結果に基づくと,新奇性の高い製品の開発・市場化において製造業者が成功を収めるには,自律性の維持・回復が不可欠であり,またそのためには,顧客との信頼構築,チャネル閉鎖性の緩和,特定の市場・顧客に対する販売依存度の削減が求められるであろう26)。

5.2 今後の課題最後に,今後に残された課題を示す。第1の課題は,実証分析の手続きに関するものである。本論はチャネルの閉鎖性を,「製造業者の顧客選別度」と「顧客の仕入先排他性」に関する尺度の積として測定した。しかし双方の尺度を1つずつしか用意しておらず,本来測定すべき内容を正確に測定できていない可能性が残されている。そのため,測定尺度の改善が必要である。加えて実証分析に際しては,サンプルを「生産財製造業者」と「消費財製造業者」に分割した追加的分析も行われたが,消費財製造業者のサンプルを十分に確保できなかったため,パス係数の差の検定は断念せざるを得なかった。よって今後は,サンプルの構成に留意して再度,企業調査を行い,グループ間に異なる因果のメカニズムが観察されるかどうかを統計的にチェックすることが求められよう。

第2の課題は,チャネル管理と製品開発の関係を包括的に説明可能なモデルを開発することである。前節で行われた実証分析において,製品の有用性と新奇性の決定係数は低い値を示していた。これは,入手情報の質と製造業者の自律性の2変数のみでは,製品開発成果の分散を十分に説明できないことを意味している。それゆえ今後は,製品開発成果を規定する要因群を整理し,それらの規定要因が多様なチャネル管理変数といかなる関係を持つのかを検討しなければならない。

第3の課題は分析単位に関するものである。本論の分析単位は,個の製造業者とその顧客群から成る1段階の扇状的ネットワークであった。しかし製造業者の顧客のみならず,さらにその川下に位置する「顧客の顧客」群,あるいは製造業者の川上に位置するサプライヤー群が保有する市場情報とその分布状況もまた,製造業者の製品開発に影響を及ぼす可能性がある(Fang, 2008)。したがって今後は,こうした多段階の取引を含むネットワークが製品開発に及ぼす影響を検討すべく,分析単位の拡張による新仮説の提唱と,ダイアド・データあるいは2次データを用いた実証分析の実施が求められる。

本論の公表にあたり,貴重なコメントを賜りました匿名のアリアエディターおよびレビューアーの先生方に,心より感謝を申し上げます。なお本研究は,MEXT科研費(24530539)の助成を受けて行われたものです。