2018 Volume 21 Issue 1 Pages 1-12

2018 Volume 21 Issue 1 Pages 1-12

医療や教育サービスにおいて,サービス終了時に便益を享受することができず,その後しばらくして便益がもたらされることがしばしば存在する。このような現象は便益遅延性と呼ばれており,顧客満足の評価や顧客参加の在り様に大きな影響をもたらすことが指摘されている。

しかし,このサービスにおける便益遅延性は,私たちにひとつの理論的な問題を提起する。便益遅延性がサービスの基本特性である生産と消費の同時性(不可分性)に反するというのがそれである。もし,サービスにおいて生産と消費が同時になされるのであれば,消費すなわち便益の享受が遅延することはない。一方,医療やサービスにおいて便益が本当に遅延するのであれば,それはサービスの基本特性である生産と消費の同時性に反することになり,この種の医療や教育は“サービスではない”とみなすこともできる。そこで,本稿では,サービスの基本特性に立ち返り,便益遅延性の発生メカニズムを探ることで,このような矛盾が生じる理由を明らかにし,サービス・マネジメントの新たな可能性について考察する。

結論を先に述べるならば,医療や教育サービスにおける便益遅延性は,サービス・デリバリー(生産)と便益の享受(消費)との間に顧客資源が介在することによって生じる。さらに言えば,便益遅延性は,このような顧客資源介在型サービスの特徴のひとつに過ぎない。したがって,医療や教育サービスの成果を高めるには,便益遅延性のみならず,それをもたらす顧客資源介在型サービスの特徴を理解しマネジメントする必要がある。

医療や教育サービスでは,サービス・デリバリー終了後しばらく経ってから便益が発生するため,顧客はすぐにそれを享受することができない。たとえば,骨折して入院した際,手術等の処置はすぐに行われるものの,普通に日常生活を送れるようになるのは,退院後しばらく経ってからである。

このように,特定のサービスにおいて便益遅延性が存在することは理解できるものの,理論的にそれを説明するのは難しい。なぜなら,サービスの基本特性のひとつに「生産と消費の同時性(不可分性)」があり,便益(消費)がサービス・デリバリー(生産)から遅れて発生することは,このサービスの基本特性に反するからである。すなわち,生産と消費の同時性(不可分性)を基本特性とするサービスにおいて,定義上,便益遅延性は存在せず,もし便益遅延性が存在するとすれば,それはサービスではないということになる。これは,サービスにおける便益遅延性という概念が定義矛盾を起こしていることを意味する。

そこで,本稿では,サービスにおいて便益遅延性が存在するという認識のもと,サービスにおける「生産と消費の同時性(不可分性)」概念を捉え直し,サービスにおける便益遅延性を矛盾なく説明することを試みる。

便益遅延性とは,医療や教育サービスにおける顧客満足を考察するため,藤村(2008)が提唱した概念である1)。藤村は,顧客満足度調査が機能するには,①顧客の欲求が適切であること(サービス品質水準の適切性),②提供される便益を顧客が知覚できること(サービス品質の知覚可能性),③知覚した便益を顧客が的確に評価できること(サービス品質の評価可能性)の3つが必要であり,便益遅延性は,この2番目の条件すなわちサービス品質の知覚可能性に影響を及ぼすという(藤村,2008,pp. 1–2)。そこで,本章では,まず藤村の言う便益遅延性の内容とそれがもたらす弊害について整理してみよう。

藤村は,Lovelock and Wright(2002)等のサービス概念に依拠しながら,サービスを「消費によって享受することが期待される便益としての変化を導く,生産活動の集合体」(藤村,2008,p. 4)とみなし,「顧客自身が保有する消費資源を組み合わせて用いることで,サービス・デリバリー・プロセスに参加し,サービス組織の従業員あるいは/および設備・機器と協働を行う過程で,望む便益を引き出しながら,同時に消費すること」(藤村,2008,p. 4)をサービス消費と定義する。そして,サービスがもたらす“便益としての変化”は,①変化の対象,②変化の内容,③変化の方向性,④変化の発現様式の4つの次元で捉えることができるという(藤村,2008,p. 9)。

この4つの次元の中で,便益遅延性が関係するのが,④の変化の発現様式である。便益遅延性とは「サービスのデリバリーにかかわる諸活動の遂行時点とその目標とする結果(便益)の出現時点の時間的ズレ」(藤村,2013,p. 61)であり,藤村は,それを便益としての変化出現の始点・終点とサービス・デリバリー期間との関係から10パターンに分類し,サービス・デリバリーが終了した後も便益としての変化が生じる4パターンを便益遅延型サービスと呼んでいる(図1参照)。すなわち,便益遅延型サービスは,サービス・デリバリー終了後に便益としての変化が生じるか否かによって規定されるのである。

2.2 便益遅延性がもたらす弊害便益遅延性は,上述したように,サービス・デリバリーが終了した後で,便益が変化することを意味するが,ここで問題となるのが顧客によるサービス評価である。藤村は,便益遅延性が存在することで,医療や教育サービスにおける顧客の正当な評価が妨げられていると主張する(藤村,2008,pp. 12–14)。

顧客のサービス評価は,一般にサービス・デリバリーの終了時点で行われる。しかし,便益遅延型サービスでは,その時点で顧客が得られるすべての便益を知覚することができない。そこで,顧客は,その時点で知覚可能な便益だけでサービスを評価するため,その成果が過小評価されることになる2)。

だからと言って,便益としての変化が終了する時点まで評価を遅らせたとしても,状況はそれほど変わらない。確かに,評価を遅らせることで,サービス・デリバリー終了後に発現する便益の変化を知覚することができる。しかし,その時間的経過の中で,サービス・デリバリー以外の要因も便益に影響を与える可能性があるため,それがサービス・デリバリーから生じたものか,それ以外の要因から生じたものか判断するのが難しく,いずれにしてもサービスを正当に評価することができない。

以上,便益遅延性がサービス・デリバリーに対する正当な評価を妨げることを指摘したが,これをさらに悪化させるのがサービスの結果品質と過程品質の関係である。藤村は,この結果品質と過程品質がトレードオフの関係にあるとき,便益遅延性はさらに大きな問題をもたらすと主張する(藤村,2008,pp. 19–21)。

サービスの結果品質とは,サービス・デリバリーによるニーズ充足力すなわち「問題解決の程度」に関わる評価であり,藤村の言う便益としての変化がこれに該当する。一方,サービスの過程品質とは,ニーズ充足過程すなわちサービス・デリバリーそのものに対する評価であり,そこで喚起される「情動の質」と,ニーズ充足のために必要な「消費資源の投入量」によって評価される。

これら2つの品質のうち,便益遅延型サービスにおいて顧客の評価対象となるのが後者の過程品質である。既に述べた通り,便益遅延型サービスでは,サービス・デリバリー終了時点で結果品質を知覚することができず,情動の質や消費資源の投入量といった過程品質に基づきそれを評価する。ここで問題となるのが,両者がトレードオフの関係にある場合である。なぜなら,良い評価を得るために過程品質を高めようとする行為が結果品質を低下させたり,逆に結果品質を高めるための行為が過程品質を低下させ,顧客満足を損なう可能性を有するからである。

藤村は,便益遅延型サービスである医療や教育サービスにおいて,このようなトレードオフが存在することが多いと指摘する(藤村,2008,p. 20)。たとえば,医療サービスの場合,手術後に安静にしていれば,肉体的および精神的な苦痛といったネガティブな情動を抑えることができ,過程品質を低下させずに済む。しかし,手術後の早期活動が回復速度に大きく影響することから,上述したような対応は,結果品質である日常生活への復帰を遅らせる可能性がある。また,教育サービスの場合も,授業を欠席したり,予習や復習をしなくても単位がとれるような講義は,消費資源の投入量を節約することができ,過程品質に対する評価を高めるが,必要な知識の修得や思考力の向上といった結果品質の観点からみるとマイナスとなる。

さらに,医療や教育サービスでは,サービスへの顧客参加に関しても,便益遅延性が大きな影響をもたらす。一般的なサービスは,数時間や長くても数日など,サービス・デリバリー期間が短いものが多い。しかし,医療や教育サービスの中には,サービス・デリバリーが長期に及ぶものも少なくない。たとえば,脳血管疾病や結核などの重篤な疾病では長期間の入院が必要となり,慢性疾患の場合は入院する必要はないが,長期にわたる通院治療が求められる。また,学校教育では,個々の授業をサービスとみなすなら1時間程度で終了するが,複数の授業から構成される単位をひとつのサービスとするならば半年から1年,さらに卒業(資格取得)までをひとつのサービスとするなら,サービス・デリバリー期間は数年間に及ぶ。

このようにサービス・デリバリー期間が長期にわたる場合,顧客は,サービス・デリバリーの終了時点のみならず,その途中でサービス・デリバリーを評価することも少なくない。しかし,便益遅延性により便益が遅れて発生するため,評価時に当該デリバリー期間の成果をすべて知覚することはできない。

そして,このサービス・デリバリー期間内での評価の歪みが,顧客のモチベーションを低下させ,サービス提供への参加を抑制することになる。この顧客参加の抑制がもたらす影響は大きい。なぜなら,サービス消費では,顧客の参加が必要不可欠であり,顧客との協働が過程品質のみならず結果品質に大きな影響を及ぼすからである。したがって,便益遅延性は,当該サービスに対する正当な評価を妨げるだけでなく,サービスに対する顧客参加を抑制し,サービス品質そのものを低下させることになると,藤村は主張する(藤村,2008,pp. 14–15)。

2.3 便益遅延型サービスの特徴以上,藤村が提唱したサービスの便益遅延性について概観してきた。ここで,便益遅延型サービスの特徴を整理しておこう。

便益遅延性とは,便益が遅れて発生することを意味するものであり,サービス・デリバリー時と便益享受時の2つの時点によって規定される。すなわち,サービス・デリバリー時と便益享受時の乖離が大きいほど,便益遅延性は高まることになる。

ただし,ここで注意しなければならないのは,便益が遅れて発生するからといって直ちにそれが便益遅延性にならないことである。もし,便益が遅れて発生するとしても,それが100%享受できるならば,顧客にとってそれほど大きな問題にはならない。なぜなら,注文した商品が自宅に届くのを待つように,サービス・デリバリー終了後,便益が享受できる時を待っていればよいからである3)。便益遅延性は,単に便益が遅れて発生するだけでなく,その遅れが「もしかしたら便益が享受できないかもしれない」という不安をもたらす。すなわち,便益遅延性は,便益の不確実性も含んでいるのである。

そして,もうひとつ注意しなければならないのが,顧客がサービスに求める便益である。一般に,サービスがもたらす便益は,サービス・デリバリーの過程でもたらされる便益と,サービス・デリバリーの終了後にもたらされる便益の2つに分けられる。たとえば,映画観賞や宿泊サービスなどが前者であり,修理サービスやハウス・クリーニングなどが後者である4)。そこで,前者のサービス・デリバリー過程でもたらされる便益を「過程便益」,後者のサービス・デリバリー終了後にもたらされる便益を「結果便益」と呼ぶことにしよう5)。

これら2つの便益のうち,便益遅延性の便益はどちらを意味しているのだろうか。前者の過程便益は,サービス・デリバリー時にもたらされる便益であり,定義上,遅延することはない。したがって,遅延するのは後者の結果便益ということになる。以上のことから,サービスの便益遅延性をより厳密に規定するならば,「サービスの結果便益がサービス・デリバリー終了後に遅れて発生することで,期待通りの成果が得られるかどうか不確実な状態」とみなすことができる(図2参照)。

サービスにおける便益遅延性の構成要素

(出所)筆者作成

そして,この便益遅延性は,適切なサービス遂行において3つの弊害をもたらす。

1つめは,サービス成果の過小評価である。藤村も指摘しているように,サービス評価は,サービス・デリバリー終了時に行われることが多く,便益遅延性が存在する場合,顧客は,結果便益を正当に評価することができず,過程便益によってのみ評価することになる。したがって,サービス・デリバリー終了後しばらく経って相応の結果便益がもたらされる場合,その成果が過小評価されることになる。

2つめは,サービス評価の歪みである。本来,サービスにおける結果便益は,ニーズ充足の程度を表す結果品質と,ニーズ充足のために必要な消費資源の節約度を表す過程品質の2つの側面から評価されるが,便益遅延性が存在する場合,結果品質は知覚することができないため,過程品質すなわち消費資源の節約を重視するようになる。

3つめは,顧客のサービス参加意欲の低下である。サービスが分割可能な複数の部分サービスから構成されており,かつ,それらが長期にわたって提供される場合,顧客は,サービス・デリバリーの終了を待たず,サービス・デリバリー期間内にそれまで提供されたサービスを評価する。したがって,便益遅延性が存在する場合,それまでの成果が過小評価されることになり,サービスに対する顧客の参加意欲は低下する。また,遅延している結果便益の評価が,過程品質すなわち消費資源投入量の節約度によってなされることも,顧客のサービス参加意欲を低下させる大きな要因となる。その結果,顧客が意欲的にサービス参加していれば得られたであろう結果便益や過程便益を失うことになり,サービス自体の質が低下することになる。

しかし,便益が遅延すれば直ちにこれらの弊害が発生するわけではない。これらの弊害が発生するには,いくつかの条件が必要となる。たとえば,サービスには結果便益の他に過程便益も存在するため,結果便益が存在しないか,存在したとしても,そのウェイトが小さければ,サービス評価を過小評価する割合は小さくなる。また,結果便益に影響を及ぼす過程品質と結果品質がトレードオフの関係になければ,過程品質に対する評価が結果品質の評価と連動するため,サービス評価の歪みは発生しない。そして,結果便益を得るのに必要な消費資源投入量が少なければ,便益遅延性によって顧客のサービス参加意欲が低下したとしても,その影響は小さい。

以上,サービスにおける便益遅延性の概念を再構成し,便益遅延性がもたらす3つの弊害と,それが発生する条件を示した。しかし,便益遅延性には,未だ解決していない問題が存在する。それは,サービスの基本特性である「生産と消費の同時性(不可分性)」との理論的整合性である。便益が遅延するということは,定義上,サービス・デリバリー(生産)時点と,便益の享受(消費)時点がずれることを意味しており,サービスの基本特性に反する現象だといえる。そこで,次章では,サービスの基本特性に立ち返り,その中で便益遅延性について考えてみよう。

サービスは,Converse(1931)やPyle(1931)などのマーケティング教科書で取り上げられており,少なくても1930年代にはマーケティングの研究対象とみなされていた。しかし,その内容は,製品の一形態としてサービスを紹介するにとどまり,サービスが本格的に研究されるようになったのは,1960年代に入ってからである(山本,1999,pp. 15–40)6)。

ところで,ひと口にサービスといっても,そこには異なる次元のものが含まれており,これがサービスの議論を混乱させる大きな要因となっている。そこで,まずサービスの3つの次元について整理しておこう。

第1は,「産業としてのサービス」である。産業を第1次産業,第2次産業,第3次産業の3つに分類し,経済成長と産業構造との関係を実証的に分析したClarkは,第3次産業をサービス業と命名し,それが今日の「産業としてのサービス」概念の基礎となっている7)。この産業としてのサービスは,経済におけるサービス業の重要性を示したり,その時系列的変化を示す上で有用だが,Clark(1940)は,もともと第1次産業と第2次産業の構造変化を分析対象としており,第3次産業をこれら2つの産業に該当しない“その他産業”と位置づけていた8)。したがって,産業としてのサービスには,一般にサービス業とみなされるもの以外に,第1次産業や第2次産業に該当しない雑多なものも含まれている。

第2は,「製品としてのサービス」である。「財とサービス」(goods and service)という言い方が古くから存在することからもわかるように,製品としてのサービスは,学問的にそれを規定する以前に日常語として存在していた。そこで,日常の中で自然発生的に形成されたサービス概念,すなわちモノ(財)との違いに着目して「製品としてのサービス」を規定することになる。

ここで問題となるのが,モノとサービスの排他性である。たとえば,モノとサービスを分ける基準として,提供しているものが有形か無形かがあげられるが,一般的にサービスに分類されているレストランで提供されているのには有形の料理も含まれており,モノかサービスか一概に判断することができない。

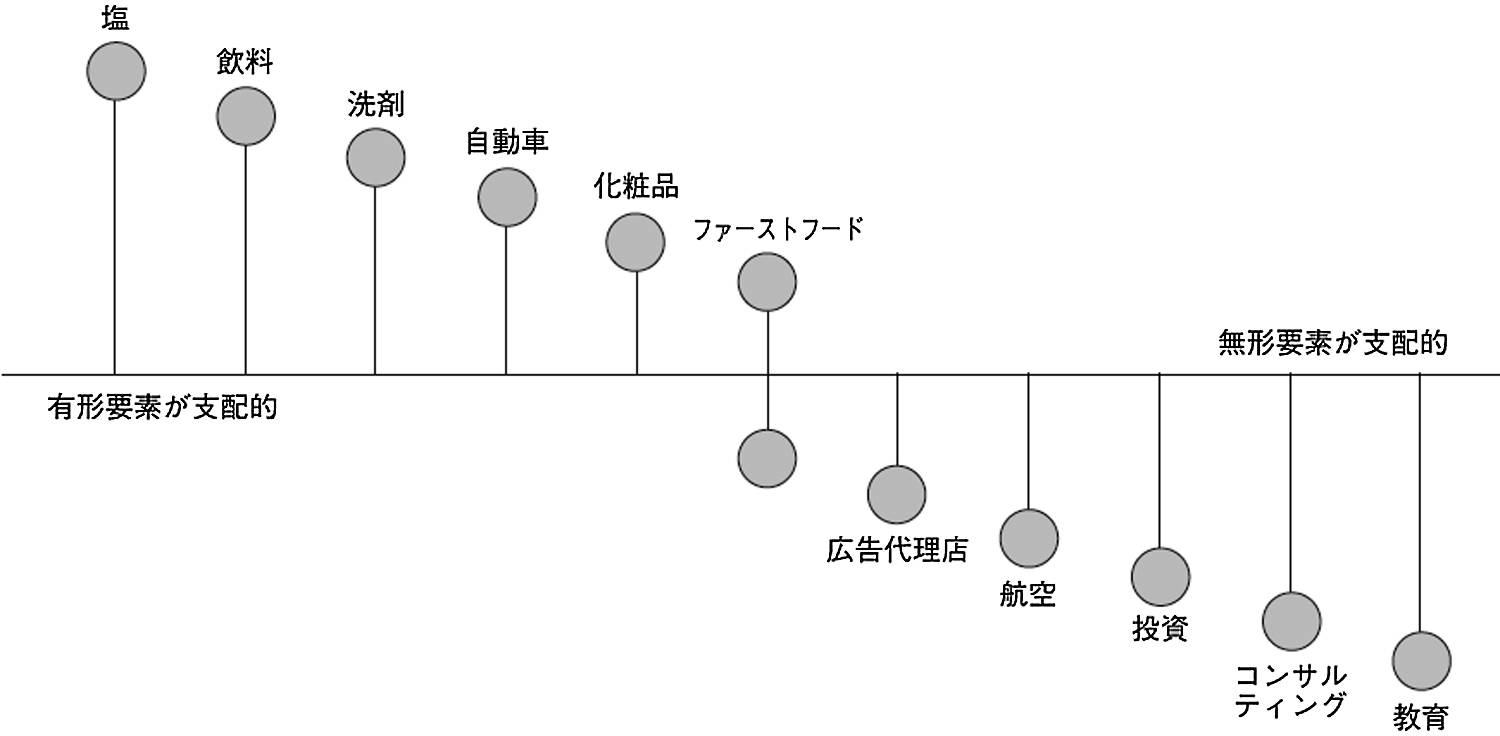

この問題に対し,ひとつの解決策を提示したのがShostack(1977)である。Shostackは,製品としてのモノやサービスが,複数の有形要素と無形要素から構成されるという分子モデルを提唱し,製品は,それらの比率によってモノ的なものとサービス的なものに連続的に位置づけられると主張する(図3および図4参照)。すなわち,サービスという製品は,厳密には存在せず,有形要素と無形要素の比率によって,その製品が“サービス的”か否か判断されるのである。こうして,モノかサービスかという製品の二元論は終止符を打たれることになる。

第3は,「概念としてのサービス」である。Shostackは,製品がモノ的かサービス的かを判断する要素として,有形的要素と無形的要素の比率に注目したが,この無形要素が「概念としてのサービス」となる。すなわち,概念としてのサービスとは,製品がサービス的か否かを判断する際の基準を指す。そして,サービス的か否かを判断する基準は,無形性以外にも存在する。そこで,節を変えて,概念としてのサービスについて,もう少しみてみよう。

3.2 サービスの基本特性Sasser, Olsen, and Wyckoff(1978)は,製品がサービス的か否かを判断する基準として,Shostackのあげた「無形性(intangibility)」以外に,「消滅性(perishability)」「不均質性(heterogeneity)」「同時性(simultaneity)」の3つをあげている。また,Kotler(1984)も,「無形性」以外に,「不可分性(inseparability)」「変異性(variability)」「消滅性(perishability)」の3つをあげている。これをみると,Sasser et al.の「不均質性」はKotlerの「変異性」,Sasser et al.の「同時性」はKotlerの「不可分性」と同じ内容とみなすことができ,両者は,表現が異なるものの同じ項目を,サービス的か否かを判断する基本特性としてあげていることがわかる。

表1は,高橋(2009)の議論をもとに,主要研究者のサービスの基本特性に関する意見をまとめたものである。これをみると,多くの研究者がSasser et al.やKotlerがあげた「無形性」「消滅性」「同時性」「不均質性」の4つをサービスの基本特性とみなしていることがわかる9)。そして,それ以外の特性は,これら4つの基本特性から派生的に説明することができる。たとえば,Rathmell(1974)がサービス特性としてあげている「相互関与(生産者の消費活動への関与と消費者の生産活動への関与)」は,サービスの基本特性のひとつである「(生産と消費の)同時性」から導くことができる。また,Lovelock(1984)の「時間消費(消費単位として時間へのこだわり)」やCowell(1984)の「所有権(が移転できなこと)」も,サービスの基本特性である「消滅性」から導くことができる。

| 要因数 | 無形性 | 消滅性 | 同時性 | 不均質性 | 相互関与 | 時間消費 | 所有権 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 計 | 8 | 9 | 9 | 9 | 2 | 1 | 1 | |

| Rathmell (1974) | 4 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||

| Sasser et al. (1978) | 4 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||

| Berry (1980) | 3 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||

| Cowell (1984) | 4 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||

| Kotler (1984) | 4 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||

| Lovelock (1984) | 3 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||

| Zeithaml, Parasuraman, & Berry (1985) | 4 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||

| Johnson, Scheuing, & Gaida (1986) | 4 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||

| Stanton, Etzel, & Walker (1991) | 4 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||

| Kasper, van Helsdingen, & Vries (1999) | 4 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |

(出所)高橋(2009, pp. 4–6)等を参考に作成

以上の議論から,あらためて「無形性」「消滅性」「同時性」「不均質性」の4つが,サービス的か否かを判断する上で重要な要因となることを確認した。ここで問題となるのが,医療や教育サービスにおける便益遅延性である。生産と消費の同時性(不可分性)に反する便益遅延性は,当該医療や教育がサービス的でないから生じるのだろうか。そこで,次節では,サービスの基本特性の中の「同時性」に焦点をあて,さらに議論を進めよう。

3.3 生産と消費の同時性―再考サービスは,無形であるとともに,生産したものを在庫できないという消滅性を有している。したがって,生産したものは,その場ですぐに消費しなければならず,これがサービスにおいて生産と消費の同時性(不可分性)が存在する理由となる。

しかし,生産と消費の同時性が持つ意味はこれだけではない。生産と消費の同時性は,生産活動に対する顧客の関与を可能にし,これがサービスにおけるもうひとつの基本特性であるサービス品質の不均質性をもたらす(浅井・清水,1991;藤村,1995;近藤,2012;Lovelock, 1984;Normann, 1991;Rathmell, 1974)。したがって,サービスの生産と消費が同時に行われる場では,顧客の生産に対する関与すなわち顧客の生産活動も同時に行われることになる。

これを図示したのが図5である。図5の①は,生産と消費の同時性の概念をそのまま図示したものである。ここでは,サービス提供者がサービスを生産し,顧客がそれを消費するという明確な役割分担がなされている。しかし,実際のサービスでは,上述したように,顧客がサービス提供者の生産活動に関与する。これを図示したのが図5の②であり,サービス提供者によるサービスの生産と顧客によるサービスの消費の同時性のみならず,サービス提供者と顧客による共同生産すなわちサービス提供者と顧客との生産における同時性も存在している。

生産と消費の同時性のパターン

(出所)筆者作成

ここで,あらためて便益遅延性について考えてみよう。既に述べたように,便益遅延性は,サービス・デリバリー終了後しばらくして便益が発生するため,サービスは生産されているものの消費されていないことになる。それにも関わらず,医療や教育などの便益遅延型サービスでは,一般にサービス提供者と顧客との時間の共有が求められる。これは,サービス・デリバリー時にサービス提供者と顧客との間で何らかの相互作用が発生していることを意味するものであり,図5の②に従うならば,それはサービス提供者と顧客との共同生産ということになる。すなわち,便益遅延型サービスは,図5の②で示した生産と消費の同時性の特殊パターンとみなすことができる(図5の③参照)。

そうだとすると,また新たな疑問が生まれる。その疑問とは,便益遅延型サービスにおいて顧客がサービス提供時間を共有していながら,そこで生産されたサービスをなぜ消費できないのかという点である。そこで,次章では,視点を変えて,顧客がサービス提供時間を共有していながら,サービスの生産と消費が分離されるのか,便益遅延性の発生メカニズムに焦点をあてて考察してみよう。

そもそも,サービスは,なぜ「無形性」「消滅性」「同時性」「不均質性」という特性を有するのだろうか。この点に関して,野村は,それはサービスが利用可能な資源がもたらす“行為”だからと言う(野村,1996,pp. 56–57)10)。彼は,ヒト,モノ,システムなど,この世に存在する利用可能な諸資源を「広義のモノ」と呼び,これらが主体となって対象に及ぼす行為をサービスと定義する(図6参照)。そして,行為をもたらす主体が取引される場合を「モノ(財)」,行為のみが取引される場合を「サービス」と呼んだ。すなわち,モノとサービスは,別々の存在ではなく,主体とそれがもたらす行為という表裏一体の関係にある。

サービスの基本モデル

(出所)野村(1996)p. 56を参考に筆者作成

したがって,同じ「人を乗せて移動する」という行為であっても,クルマなどそのような行為をもたらす主体が取引される場合はモノとなり,タクシーなどその行為自体が取引される場合はサービスとなる。そして,クルマなど行為をもたらす主体は有形だが,人を乗せて移動するという行為自体は,有形物のようにその存在を知覚することができない(サービスの無形性)。また,行為であるが故に,その活動が時間によって規定されるため,特定の時間を超えて作用することはない(サービスの消滅性)。さらに,特定の時間内しか作用しないが故に,その行為を消費する側も時間的な制約を受けることになる。サービスの生産と消費が同時(不可分)である理由はここにある11)。

4.2 便益の自己生産以上,サービスの基本特性である生産と消費の同時性(不可分性)が,サービスが行為であることに基づいていることを示した。そこで,これを踏まえて,サービスにおける便益遅延性の発生メカニズムを,あらためて考えてみよう。

もし,そのサービスが前述した図6のような構造をしているなら,便益が遅延することはない。なぜなら,サービスが行為である以上保管することができず,その場で消費するしかないからである。したがって,便益遅延型サービスでは,サービス提供者の行為が,消費されていないことを意味する。では,このサービス提供者の行為は何を対象としているのだろうか。

医療サービスを例に考えてみよう。医療サービスにおいて,サービス提供者が行っているのは,直接病気を治すことではなく,病気を治すのに必要な患者の治癒力を回復・維持・向上させることである。すなわち,病気を治すのはあくまで患者自身であり,医師をはじめ医療従事者が行っているのは,それを支援することだといえる12)。したがって,サービス提供者の行為の対象は,病気を治すという顧客便益そのものではなく,病気を治す顧客自身の能力ということになる。

教育サービスにおいても同様である。教育サービスの顧客便益は,何らかの課題を顧客自ら解決できるようになることであり,サービス提供者がそれを解決することではない。したがって,教育サービスにおいても,サービス提供者の行為の対象は,顧客便益そのものではなく,顧客便益を自ら生み出す能力すなわち顧客資源ということになる。

ここで注意しなければならないのは,藤村の言う「消費資源」と本稿の「顧客資源」の違いである。消費資源と顧客資源は,どちらも顧客自身が保有し,その使い方(使用する資源とその投入量)も顧客の意志(自由裁量)によって決定されるという点で共通している。しかし,消費資源がサービス・デリバリー過程すなわち顧客資源の生成過程に投入されるのに対し,顧客資源は顧客自身による顧客便益の生成過程に投入されるという点で,両者は異なる(藤村,2008,pp. 17–20)。

図7は,以上の議論を踏まえて,図6を修正したものである。通常のサービスでは,サービス提供者の行為が顧客便益に直接作用するのに対し,便益遅延型サービスでは,サービス提供者の行為が顧客便益に直接作用せず,顧客便益を生み出す顧客資源に作用する。すなわち,サービス提供者の行為が顧客資源の改善をもたらし,改善された顧客資源が顧客便益をもたらすという2段階の欲求充足構造になっているのである。

便益遅延性の発生メカニズム

(出所)筆者作成

そして,この2段階欲求充足構造が,便益を遅延させる原因となる。なぜなら,サービス提供者の行為の対象となっているのは,顧客便益ではなく,それを生み出す顧客資源であり,顧客資源が期待される顧客便益を生み出すには一定の時間が必要となるからである。したがって,サービス・デリバリー時に,サービス提供者が行っているのは,顧客との顧客資源の共同生産であり,その便益の享受は,サービス・デリバリー終了後しばらく経ってから,改善された顧客資源を使って顧客自ら行うことになる(図5の③参照)。

ところで,このような2段階の欲求充足構造を有するのは,医療や教育サービスだけではない。たとえば,修理サービスがそうである。しかし,修理サービスの場合,サービス提供者の行為の対象となっているのは,修理が必要なモノであり,その行為自体が顧客便益を生み出すわけではない。顧客満足を生み出すのは,修理されたモノである13)。便益遅延型サービスと同様,修理サービスにおいて生産と消費の同時性(不可分性)が成立しない理由はここにある。

一方,医療や教育サービスの2段階欲求充足構造は,修理サービスのそれとは異なる。なぜなら,医療や教育サービスにおいて,サービス提供者の行為の対象となるのは,修理サービスのようなモノではなく,顧客自身だからである。医療や教育サービスは,顧客自身の能力すなわち顧客資源を会した2段階欲求充足構造を有する。そして,便益遅延性は,この顧客資源を介した2段階欲求充足構造がもたらす特徴のひとつだといえる。そこで,本稿でこれまで使用してきた便益遅延型サービスにかえて,この種のサービスを「顧客資源介在型サービス」と呼ぶことにしよう。

4.3 顧客資源介在型サービスの特徴既に述べたように,顧客資源介在型サービスの基本特性は,サービス提供者の行為が,何らかの要因を介して顧客便益に到達するという2段階欲求充足構造にある。また,その介在要因が,モノではなくヒトであるという点も大きな特徴だといえる。なぜなら,一般にモノの場合,それがもたらす便益は安定しているのに対し,ヒトの場合は,どの程度の便益をもたらすか不確実な部分も多く,かつ,安定しないからである。そして,その介在するヒトが他者ではなく,顧客自身であるという点も顧客資源介在サービスの特徴のひとつにあげられる。

本稿の主題である便益遅延性は,それが顧客資源介在型サービスであることから生じる。顧客資源介在型サービスにおいて,顧客便益を享受するには,それを可能にするための顧客資源の改善が必要となる。サービス提供者の行為は,この顧客資源の改善に作用する。そして,顧客資源の改善は,顧客自身の身体的,知的,精神的変化を伴うため,それが便益をもたらすには相応の時間を要する。これが,医療や教育サービスにおいて,便益を遅延させる原因となる。

以上の説明は,「便益遅延性」が顧客資源介在型サービスの特徴のひとつに過ぎないことを意味する。事実,顧客資源介在型サービスには,便益遅延性以外にもいくつかの特徴が存在する。たとえば,「便益持続性」がそうである。サービス提供者によって改善された顧客資源は,その後長期にわたり効力を発揮するため,顧客資源介在型サービスでは,便益が遅延するだけでなく長期にわたり継続する。また,顧客資源介在型サービスでは,享受できる便益の内容が個々の顧客が有する顧客資源に依存するため,同じサービスを提供したとしても,その成果は顧客によって大きく異なる。この「便益固有性」も,顧客資源介在型サービスの特徴のひとつだといえる14)。

そして,顧客資源介在型サービスでは,必要となるマネジメントの範囲も通常のサービスとは大きく異なる。たとえば,サービス提供者は,顧客資源を改善することで,顧客自身による便益享受を支援する。しかし,顧客資源の改善は,サービス提供者の行為によってのみ実現するわけではない。たとえ,そこで顧客から十分な協力が得られたとしても無理である。顧客資源には,サービス提供者が直接関与しない顧客単独での行為も大きく影響する。したがって,顧客資源を効果的に改善するには,顧客が単独で顧客資源に及ぼす行為もマネジメントする必要がある。

それだけではない。サービス提供の最終目標である顧客便益を高めようとするならば,顧客資源の改善のみならず,顧客資源が顧客便益に及ぼす影響も考慮しなければならない。なぜならば,顧客資源は自動的に便益をもたらすとは限らず,それが便益をもたらすようになるには,顧客資源を活用するための能力や努力が必要となるからである。したがって,顧客資源介在型サービスにおいて,サービス成果を高めるには,①サービス提供者と顧客との顧客資源の共同改善活動をマネジメントするだけでなく,②顧客自身による顧客資源改善活動のマネジメントや,③顧客自身による顧客便益創出活動のマネジメントが必要となる(図8参照)。

顧客資源介在型サービスの3つのマネジメント

(注)①顧客との顧客資源の共同改善活動のマネジメント

②顧客自身による顧客資源改善活動のマネジメント

③顧客自身による顧客便益創出活動のマネジメント

(出所)筆者作成

医療や教育サービスでは,サービス・デリバリー終了時に便益を享受することができず,その後しばらくしてから便益がもたらされることがしばしば存在する。しかし,この便益遅延性は,私たちにひとつの理論的問題を提起する。便益遅延性が,サービスの基本特性である生産と消費の同時性(不可分性)に反するというのがそれである。そこで,本稿では,サービスにおいて便益遅延性が存在するという認識のもと,サービスの基本概念を捉え直し,サービスにおける便益遅延性を矛盾なく説明することを試みた。

そして,サービスにおける便益遅延性は,サービス・デリバリー時に提供されたサービスが顧客に消費されることなく,サービス提供者と顧客との共同生産にのみ使用されることによって生じることを示し,サービス提供(生産)と顧客便益(消費)との間に顧客自身が介在する2段階欲求充足構造になっていることを明らかにした。2段階欲求充足構造では,サービス提供者と顧客との共同生産活動が直接便益をもたらすのではなく,それが顧客自身の能力すなわち顧客資源に作用し,そこで改善された顧客資源が顧客便益をもたらす。この顧客資源の改善には,顧客自身の身体的,知的,精神的変化を伴うため,それが便益をもたらすようになるには相応の時間を要する。これが医療や教育サービスにおいて便益を遅延させる原因となる。

そこで,本稿では,このような2段階欲求充足構造を有するサービスを「顧客資源介在型サービス」と呼び,その特性を考察した。ここで明らかになったことは,便益遅延性が顧客資源介在型サービスのひとつの特徴に過ぎないという点である。顧客資源介在型サービスは,便益遅延性の他に,便益持続性や便益固有性といった他の特徴も有する。したがって,顧客資源介在型サービスを理解するには,便益遅延性以外の特徴にも目を向ける必要がある。

また,顧客資源介在型サービスにおいて重要となるのが,顧客が自らの資源を用いて自らの便益を生み出すという自己生産性である。サービス提供者は,顧客資源を改善することで,この顧客による便益の自己生産力を高めようとする。しかし,顧客資源介在型サービスにおけるサービス提供者の役割はそれだけにとどまらない。顧客資源介在型サービスの成果を高めるには,顧客資源の改善だけでなく,顧客自身による顧客資源の改善活動や改善された顧客資源による顧客成果創出活動にも目を向ける必要がある。すなわち,従来のサービス概念において所与だった顧客自身による活動も,顧客資源介在型サービスでは重要なマネジメント対象となるのである。

事実,顧客資源介在型サービスのひとつである医療や教育サービスの研究でも,カスタマ・セルフ・ステージのマネジメントなど,通常のサービス・マネジメントの範囲を超えたマネジメントの必要性が指摘されている15)。しかし,これらの研究では,サービス・マネジメントの枠組みの中で,なぜカスタマ・セルフ・ステージのマネジメントが必要なのか必ずしも明確に説明されているわけではない。顧客資源介在型サービスは,その理論的根拠になり得るものであり,顧客資源介在型サービスの視点から医療や教育を捉え直すことで,学術的のみならず実務的にも有益な示唆を得ることができる。

最後に,本稿の限界を指摘しておこう。本稿は,サービスの基本特性である生産と消費の同時性(不可分性)に反する便益遅延性をどのように捉えるかに主眼が置かれており,顧客資源介在型サービスは,その議論からもたらされた派生概念だといえる。したがって,顧客資源介在型サービスに関しては,その骨子を示したに過ぎず,理解を深めるための具体例の提示や各構成概念の明確な規定,具体的なマネジメント方法などに関して,ほとんど議論することができなかった。本稿で示したように,顧客資源介在型サービスは,医療や教育サービスの成果を高める上で有益な概念であり,本稿での議論を基礎として,今後さらなる研究の進展が望まれる。