心不全患者に対する緩和ケアの必要性が注目されているが,まだ国内では提供体制が十分に整っていない.飯塚病院は福岡県飯塚市に位置する1048床の急性期病院であり,同院において心不全の緩和ケアを提供するためにハートサポートチーム(HST)を創設し,心不全緩和ケア提供体制を構築した.2017年5月にHSTを創設後,2022年3月までに循環器内科から168例の心不全患者の緩和ケア介入依頼があった.介入事例のうち,緩和ケア診療加算の算定基準を満たしたのは25例(14.8%)だった.HSTの創設・運用にあたり,スタッフの確保,育成,持続する仕組みづくりが課題であると考えられた.循環器の専門職だけでなく緩和ケアや精神ケア等を専門とするスタッフと協働したHSTを創設することで,急性期病院で心不全患者に対する緩和ケア提供体制を構築する最初の一歩となった.

The need for palliative care for heart failure patients has been attracting attention, but the system for providing such care is not yet fully established in Japan. Iizuka Hospital is a 1048-bed acute care hospital located in Fukuoka, Japan. The Heart Support Team (HST) was established to provide palliative care for heart failure at the hospital. After the HST was launched in May 2017, 168 referrals for palliative care intervention for heart failure patients by March 2022. Twenty-five (14.8%) met the intervention cases’ additional palliative care treatment criteria. The Integrated Palliative Outcome Scale was administered to 11 consecutive patients from April 1 to 30, 2021. In establishing and operating the HST, the challenge was recruiting, training, and creating a system to sustain the system. Creating the HST in collaboration with staff specializing in palliative care, psychiatric care, and cardiovascular specialists was the first step in establishing a method for palliative care to heart failure patients in an acute care hospital.

世界保健機関(WHO)の定義では,「緩和ケアとは,生命を脅かす病に関連する問題に直面している患者とその家族のQuality of Life(QOL)を,痛みやその他の身体的・心理社会的・スピリチュアルな問題を早期に見出し的確に評価を行い対応することで,苦痛を予防し和らげることを通して向上させるアプローチである.」1)とされる.2020年の人口動態統計2)によると,年間死亡数137万2755人のうち,最も死因として多いものは悪性新生物による死亡で,その数は37万8385人(27.6%)であり,次いで心疾患(高血圧性を除く)が20万5596人(15.0%)であった.心疾患を持つ患者への緩和ケアニーズも高まっていると考えられる一方で,その緩和ケアの普及はがんと比較し遅れている.2020年度の緩和ケアチーム登録報告3)によれば,緩和ケアチームへの依頼件数のうち,非がんの占める割合は5.3%だった.心疾患患者は増加・高齢化が進むと予想され,心疾患に対する緩和ケア提供体制の整備は喫緊の課題である.

こうした問題を解決するために,飯塚病院では心不全緩和ケアに特化したチーム;ハートサポートチーム(Heart failure care Support Team: HST)を創設した.

飯塚病院は福岡県の飯塚嘉穂医療圏に位置する1048床の病院である.同医療圏の循環器診療における課題として①入院患者数の増加,②再入院率の上昇,③緩和ケアを必要とする事例の増加があった.心不全の包括的なケアを提供する多職種チームの必要性を病院管理部門と共有し,2017年5月にHSTを創設した.

2. 創設期の活動創設当時は当院に慢性心不全看護専門看護師がおらず,循環器病棟に所属する看護師が病棟業務を離れてチーム活動を行うことが困難だった.そこで,これまで院内で横断的チーム活動と非がんの終末期ケアの経験のある慢性疾患看護専門看護師とリエゾン精神看護専門看護師に協力を仰ぎ,循環器内科医1名,総合診療科医1名,慢性疾患看護専門看護師1名,精神看護専門看護師1名でHST活動を開始した.HSTは①心不全入院患者に対する緩和ケアコンサルテーション,②症例検討カンファレンスの開催,③再入院予防のため患者教育を目的とした心臓病教室の企画運営,④スタッフに対する緩和ケア教育の四つを活動の柱とした.創設時は介入対象を終末期ケアに絞り,付録図1に示すフローチャートで介入を行った.

2018年の診療報酬改定で末期心不全が緩和ケア診療加算の適応疾患に加わったことで,緩和ケアチーム(Palliative Care Team: PCT)と協働して活動を開始した.2019年に当院の循環器病棟に所属する看護師1名が慢性心不全看護認定看護師と認定され,HSTに加わり中核のメンバーとして役割を担った.

3. 現在の活動新型コロナウイルス流行に伴う活動の制限やスタッフの退職などもあり,2020年11月にHSTのメンバーを循環器内科医師2名,緩和ケア科医師1名,慢性心不全看護認定看護師1名に再編した.現在HSTでは週3回カンファレンスと回診を行い,症例の共有と緩和ケアニーズのスクリーニングを行っている.それぞれ1回30分程度とし,月曜日はHSTと病棟師長との回診,火曜日は循環器チーム全体とのカンファレンス,木曜日はHSTのみでカンファレンスを行っている.回診・カンファレンス時には共通のデータシートを用いて患者情報を共有し都度更新をしている.PCTでは専門的緩和ケアコンサルテーションを行っている.現在の活動を付録図2, 3に示す.

4. 介入結果HST・PCTへの心不全緩和ケア介入依頼件数は2017年5月から2022年3月まで168例だった.平均年齢は79.6歳で,緩和ケア診療加算は2019年度から算定を開始し,これまでに25例(14.8%)が対象となった.新型コロナウイルスの流行のため,2020年4月から10月までHSTの活動を制限した.依頼件数の推移を付録図4に示す.

心不全緩和ケアチームの介入効果に関する検討 1. 方法緩和ケアを必要とする心不全患者にPCTが介入することで,患者の症状やQOLの改善がみられるかどうかを検討した.研究期間は令和2年4月1日から令和2年5月31日までとし,対象は令和2年4月1日から令和2年4月30日までに心不全緩和ケアチームに介入依頼があり,介入を行った患者とした.取得データは付録図5に示す.症状データはIntegrated Palliative Outcome Scale(IPOS)4)を使用し,介入初日・介入後3日,1, 2, 3, 4週間後に緩和ケアチームのスタッフが客観的に評価を行った.患者が退院,死亡,転科した場合,介入後4週間経過した場合に観察を終了した.

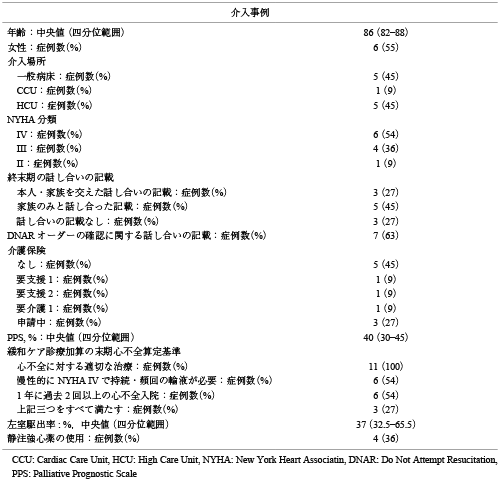

2. 結果 1)患者背景11件の介入依頼があった.患者背景を表1に示す.年齢の中央値は86歳で,女性は6例だった.介入場所は5例(45%)が一般病床,6例がHCU・CCU(55%)だった.介入時点で終末期に関する話し合いを行いカルテに記録をしていたのは,本人を交えたものが3例(27%),家族のみと話し合ったものが5例(45%),話し合いの記載がないものが3例(27%)だった.DNARオーダーの確認に関する話し合いは7例(63%)で行われていた.介入例はいずれも訪問診療・訪問看護の経験がなかった.緩和ケア診療加算における末期心不全の基準について,すべて該当しているのは3例(27%)だった.左室駆出率の中央値は37%で,静注強心薬は4例(36%)で使用されていた.

全例に包括的評価を行い,必要に応じて身体症状のケア,精神症状のケア,意思決定支援,療養の場の調整,倫理的問題に関する話し合いの促進などを行った.介入の内容について表2に示す.

まず関係者にHSTの必要性を理解してもらうことに努めた.部門管理者とは地域の統計を参考に心不全緩和ケアニーズに関する中長期ビジョンを共有した.HST創設にあたり,心不全診療に携わるスタッフには緩和ケアに対する意識調査を行い,その結果をもとに症状のスクリーニングやアドバンス・ケア・プランニングなど緩和ケアに関する勉強会を病棟で月1回開催し,緩和ケアの啓発活動を行った.

当院のHSTは構成員が変化しながら活動を行ってきた.創設当時は末期の困難事例や精神的な苦痛がある事例が活動の中心で,慢性疾患専門看護師やリエゾン精神看護専門看護師はその強みを生かしていた.HSTの活動の幅が広がるにつれ,心不全の予防から緩和ケアまでの包括的ケアマネジメントがHSTに求められるようになり,慢性心不全看護認定看護師がその役割の中心を担うようになった.進行した心不全に対する緩和ケア介入について検討したPAL-HF5)では,ナースプラクティショナーや緩和ケア認定看護師,緩和ケア医,精神科医による緩和ケア介入は通常ケアと比べてQOL,不安,うつ,スピリチュアルな幸福感において一貫して大きな効果を示したと報告している.HSTは心不全と緩和ケアの包括的ケアを役割として担うことから,慢性心不全看護認定看護師やナースプラクティショナーが適任かもしれない.また日本循環器学会は病院・地域・在宅における心不全療養指導のプロフェッショナルとして心不全療養指導士制度6)を発足させており,将来的にHSTの一翼を担う人材として期待される.

HST活動の工夫と課題HSTの活動初期は対象を終末期症例に限定し,一例一例丁寧に介入と振り返りを行いながら,小さな成功体験を積み重ねることを心がけた.HSTスタッフは自らの見識を深めるため九州心不全緩和ケア深論プロジェクト7)や心不全緩和ケアトレーニングコースHEPT8)といった勉強会に参加した.そこで他地域の参加者と意見を交換することは参考になった.また日常の診療でIPOSを共通のツールとして使用することで,どのような項目がケアに重要かをスタッフが知ることができ,緩和ケアへの関心は高まった.

一方で急性期病床では患者の急変や処置が多く,症状評価の時間や意思決定支援について話し合う時間の確保が困難なことがある.週に1回のチーム活動では,患者の状態変化に対応できないことも多く,HSTスタッフが患者の退院や死亡,急変を知らないこともあった.週に複数回,短い時間で繰り返し介入し循環器スタッフとの接点を増やす,緩和ケア担当者をカルテに明記し状態変化時は主治医や担当看護師と連絡を取りやすくする,などの工夫が有効かもしれない.

心不全緩和ケアチームの介入効果の評価に関する課題HST創設時はEdmonton Symptom Assessment Scale9)やSF-1210)を用いたが,データの欠損が多かった.その理由として,心不全患者の特徴として①長時間の座位や問診で症状が悪化する,②がんと比較し高齢で,脳血管障害や認知症の合併が多い,③病態治療が最も症状緩和に貢献する,④突然死,急な退院が多いといった点が考えられる.IPOSはシンプルで患者や評価者への負担も少なく,心不全の患者報告アウトカムとして実行可能性があると報告されており11),HSTでも一時IPOSを使用したが,多忙のため持続的な運用には至らなかった.心不全患者に対する包括的評価の重要性は報告されており12),評価回数や対象を限定する,業務調整を行う,より簡便なツールを用いるなどの工夫が必要と考える.

チーム運営と診療報酬に関する課題新しくチームを設置し活動するために,活動に関する診療報酬上のインセンティブがあることは重要である.通常緩和ケアチームのない循環器専門病院13)や診療所14)では緩和ケア診療加算を算定することができない.末期心不全は基準が設けられており,当院で緩和ケア診療加算を算定できたのはわずか14.8%だった.今後,心不全に対する緩和ケア活動を評価する診療報酬改訂が望まれる.

循環器,緩和ケア,精神ケア等を専門とするスタッフによって構成されたHSTは急性期病院における心不全患者に対する緩和ケア提供体制を構築する最初の一歩となった.HSTを運用する際,スタッフの確保と育成,チームの持続可能性,心不全特有の質評価の困難さといった課題があることがわかった.それらの課題を踏まえ,日本の医療環境に適した心不全緩和ケアチームについて,今後も検討が期待される.

この研究は飯塚病院臨床研究助成金制度の実施を受けて執筆したものである.

すべての著者の申請すべき利益相反はなし

大森は,研究の構想,研究データの収集,分析,研究データの解釈,原稿の起草に貢献した.柏木,大屋は,研究のデザイン,原稿の重要な知的内容に係る批判的な遂行に貢献した.井上,古川,下見,宮崎,原田,廣木,岡,堤は,研究データの収集,原稿の重要な知的内容に係る批判的な遂行に貢献した.すべての著者は投稿論文ならびに出版原稿の最終承認,および研究の説明責任に同意した.