Abstract

【目的】患者報告型アウトカムを用いて緩和ケアの質をアウトカムの視点から評価するための患者登録システムの実施可能性を検証すること.【方法】電子的データ収集による患者登録システムを2021年に8施設で運用した.1カ月間に緩和ケアチームが新規介入依頼を受けた全入院患者を前向きに登録した.症状評価はIPOSまたはESASを介入時,3日後,介入から1週間ごとに取得した.主要評価項目は患者と医療者による症状評価尺度への回答率である.【結果】318人が登録.患者の回答率は介入時59.1%,介入後37.0%で医療者の回答率は介入時98.4%,介入後70.3%だった.緩和ケアチームからは「患者の回答はサポートが必要で,タブレットよりも紙がよい」,「調査日や全体の管理が負担」などの意見が出た.【考察】実施可能性があると考えられる一方で,システムや運用方法の改善点が明らかになり,実装に向けた貴重な情報が得られた.

Translated Abstract

Objective: This study aimed to investigate the feasibility of a patient registry system for assessing PCT (palliative care team) by PRO (Patient-reported outcome) in Japan. Methods: We operated a patient registry system with electronic data collection at eight hospitals in 2021 in Japan. We consecutively included newly referred patients for a month and followed up with them for a month. IPOS or ESAS obtained as PRO at the start of the intervention, three days later, and every week after. The primary endpoint was the response rate to the symptom rating scale by patients and providers. Results: 318 patients were enrolled. The patient response rate was 59.1% at intervention and 37.0% after intervention, and the medical provider response rate was 98.4% at intervention and 70.3% after intervention. Interviews with PCT members indicated that participants required support to input PRO responses required support and paper questionnaire was better and that managing the survey date and overall management was burdensome. Discussion: Although only about half of the patients were able to respond to the PRO, this was the same level as in previous studies. The system and its operation method have many problems. We found that improvements such as reducing items and making the patient interviews paper-based are necessary to expand the system nationwide.

緒言

わが国の専門的緩和ケアは政策等によって提供する施設が増加してきた

1).専門的緩和ケアとは,非専門家である医療者では苦痛の緩和が困難な患者に対し,緩和ケア病棟や緩和ケアチームなどによって提供される専門的な治療・ケアである

2).わが国では,緩和ケア病棟と緩和ケアチームによる専門的緩和ケアは,すべてのがん患者のうち38%(利用者の重複を含む)が受けられる体制が整っていると推定され,これらは年々増加傾向にある

3).

また,Sasaharaらによる研究

4)で,わが国の専門的緩和ケアのうち,緩和ケアチーム活動の主要な要素は明らかになっているが,実際に提供されている治療・ケアの詳細やその質は十分に明らかになっていない.近年,海外では患者報告型アウトカム(Patient Reported Outcome: PRO)により,専門的緩和ケアの質を評価,改善しようとする取り組みや,患者登録制度による専門的緩和ケアの実態把握が行われるようになった

5–8).医療者は患者の症状を過少評価することがあるとされており,医療者による症状の評価には限界がある

9).PROは痛みや呼吸困難などの身体的苦痛,不安や抑うつなどの心理的苦痛などを原則として患者本人が評価するものであり,臨床試験でも症状評価として医療者による評価だけでなくPROの取得が推奨されている

10).緩和ケアにおけるPROを用いた症状評価を日常的に実施することは系統的レビューで,身体的・心理的症状などの患者が抱える問題の迅速な把握や医療者とのコミュニケーションの向上により,患者のQuality Of Life向上に資することが明らかにされている

11–13).

とくにオーストラリアでは,2005年より開始されたPalliative Care Outcome Collaboration(PCOC)で,全国の専門的緩和ケアを受けている患者の80%からPROを日常的に収集し,半年ごとにデータを集計,国内で症状改善率などの目標値を定め,目標値との比較分析を行い,各参加施設の集計結果を含めてフィードバックが行われている.このプロジェクトによりオーストラリアの専門的緩和ケアの質が向上したことが明らかにされている

8,14).

しかし,わが国にはこのような患者登録システムおよびそのデータを用いた質評価システムはなく,専門的緩和ケアを受ける患者の状況,専門的緩和ケアが提供している治療・ケア,専門的緩和ケアの有効性が十分に明らかになっていない.

本研究の目的は,緩和ケアチームを対象にPROの経時変化などによる緩和ケアの質評価を行うために,PROの経時的なデータを含めた患者登録システムの構築を行い,その実施可能性を検証することである.また,実施可能性の評価は,患者登録システムへの医療者および患者それぞれの回答率,および緩和ケアチームへのインタビューに基づく負担に関する内容分析によって行う.

方法

研究デザイン

研究デザインは多施設前向き観察研究である.調査は2021年2~8月に緩和ケアチームを有する日本の8施設で実施した.対象施設で,患者登録システムを運用し,その実施可能性を評価した.日本緩和医療学会の専門的・横断的緩和ケア推進委員会緩和ケアの質評価Working Practitioner Group(WPG)メンバーによって緩和ケアチームを有する病院に依頼し,8施設が参加となった.一般化可能性を担保するために,がん診療連携拠点病院のみに限らず多数の診療科を有する総合病院で緩和ケアチームを設置している施設とした.

対象者

適格基準を以下に示す.新規患者登録期間は,各施設で1例目の登録から1カ月間とした.(1)新規患者登録期間に緩和ケアチームが新規介入依頼を受けたすべての入院患者.緩和ケア診療加算算定の有無や疾患,年齢,病期は問わない,(2)研究期間以前に緩和ケアチームの介入歴があるが介入を終了していた患者,に対して,新規患者登録期間中に再入院や症状の悪化により再度依頼を受けた場合は対象に含めた.なお,新規患者登録期間までに既に介入を開始している患者は対象とはしなかった.

除外基準を以下に示す.

(1)緩和ケア病棟からの介入依頼であった,(2)緩和ケアチームに介入依頼があったが,直接診療やカルテ記載を行わなかった,(3)患者・家族から本研究への参加を拒否する旨の意思表示があった.

患者登録システムにおける調査項目(患者入力)

PROによる苦痛症状の評価は,Integrated Palliative care Outcome Scale(IPOS)日本語版またはEdmonton Symptom Assessment System Revised Japanese version(ESAS-r-J)を用いて実施した.

IPOSは緩和ケアにおける全人的な評価のための尺度であり,患者版とスタッフ版が作成されている

15).日本語版の信頼性・妥当性も検証されている

16,17).各項目は症状の生活へ支障を0点から4点の5件法(0:全く支障はなかった~4:耐えられないくらいあった)で回答し,点数が高いほど苦痛が大きいことを示す.本研究では,Q2の10個の身体的苦痛(痛み,息切れ,だるさ,吐き気,嘔吐,食欲不振,便秘,口の痛みや渇き,眠気,動きにくさ),Q3~Q9の精神・社会・スピリチュアルに関する苦痛(患者自身の不安,気分の落ち込み,家族の不安,気持ちのおだやかさなど)を質問した.ESASは緩和医療を受ける患者が経験することが多い9個の症状(痛み,だるさ,眠気,吐き気,食欲不振,息苦しさ,気分の落ち込み,不安,全体的な調子)の評価票である

18).日本語版は信頼性・妥当性が検証されている

19).症状の重症度を0(なし)~10(最もひどい)の11件法で評価し,点数が高いほど,苦痛が大きいことを示す.

患者登録システムにおける調査項目(医療者入力)

医療者は患者登録システムに登録する情報として,患者の苦痛症状,全身状態,ケアのニーズ,コミュニケーション能力,予後予測の評価を行った.また,患者の人口統計学的情報や,緩和ケアチームへの依頼内容,実際の介入内容,患者の転帰を登録した.

医療者による苦痛症状の評価は,患者による評価と同様にIPOSまたはESASを用いて実施した.本研究では,医療者の負担について調査するため,患者評価が可能な場合も医療者による評価も実施した.医療者評価時はIPOSのQ7(家族や友人による気持ちの理解),Q8(十分な病状説明),Q9(気がかりへの対応)は医療者による評価が難しいと考え除外した.

これら二つの症状評価尺度について,現在の診療を反映するため,各施設で現在運用されている症状評価尺度に基づいて相談のうえで決定した.6施設でIPOS, 1施設でESAS, 1施設でPROをESAS,医療者評価をIPOSとした.

患者の全身状態は,Australia-modified Karnofsky Performance Status(AKPS)を用いて症状評価時に測定した

20).活動,仕事,セルフケアの側面全体で患者のパフォーマンスを測定するもので,0(死亡)~100(正常・臨床症状なし)の10点ごとの11件法で評価した(付録図1).点数が高いほど,全身状態がよいことを示す.

緩和ケアにおけるケアのニーズやケア計画の適合度の指標として,Phase of Illnessを測定した

21).緩和ケアにおける患者の病期を安定期,不安定期,増悪期,死亡直前期,死別期の5段階に分け,それぞれの時期の定義に基づいて医療者が評価した(付録図2).

患者のコミュニケーション能力の評価としてCommunication Capacity Scale(CCS)を使用した.CCSは終末期がん患者での使用について妥当性が確認されている

22).自発的なコミュニケーションの有無に関する1項目(item4)を評価指標として研究に利用されており,今回もその1項目を採用した.本項目は介入時のみ取得した.

患者の予後予測評価として,医師によるサプライズクエスチョンへの回答を取得した.介入開始日の状態で考えて,7日,1カ月,半年,1年以内に患者が亡くなったら驚くかという項目にそれぞれ「はい」か「いいえ」で回答した.本項目は介入時の限られた情報では判断が難しいことを研究者間で合意を得て,終了時に取得した.

緩和ケアチームへの依頼内容は,Sasaharaらの研究

4)から作成された,緩和ケアチーム活動記録標準フォーマット1.0の項目とした.依頼内容は10領域27項目から構成されており,27項目から複数選択とした.

緩和ケアチームの実際の介入内容は,2種類の項目を採用した.一つ目は依頼内容と同様に緩和ケアチーム活動記録標準フォーマット1.0で示されている活動内容から大項目である13項目を採用した.二つ目は日本緩和医療学会が発行するガイドラインで緩和ケアの専門家への相談や専門家による実施が推奨されている12項目を採用した.実際の介入内容はこれら二つを合わせて25項目から複数選択とした.

患者登録システムの実施可能性に関する調査項目

医療者は患者登録システムの実現可能性を評価するための情報として,PROの回答方法,PRO入力のサポートの有無,PROが取得できなかった理由を追加で患者登録システム上に入力した.

実施可能性に関する質的なデータとして,各調査施設の緩和ケアチームの代表者を対象に,患者登録システムの運用に関する医療者・患者の負担,医療者・患者のメリット,システムに対する意見についてWeb会議システムを用いた半構造化インタビューを録音して収集した.インタビューはデータ収集に関わったメンバーに実施し,代表者1名以上の参加を依頼した.

データ収集

患者登録システムには臨床試験や臨床データベースで用いられる電子的な情報収集システムであるEDC(Electronic Data Capture)システムのうちREDCap(Research Electronic Data Capture, Vanderbilt大学,米国)を用いた.データは登録時(緩和ケアチーム介入時),介入3日後,介入開始から1週間ごと,介入終了時に取得した(詳細は付録図3,付録図4に記載).登録時に患者の基礎情報(人口統計学的情報,コミュニケーション能力)・PROデータ・医療者評価データを収集した.時系列データ(PROデータ・医療者評価データ)は介入開始から3日後と,その後は介入開始日を起点として1週間ごとの評価とした.時系列データは前後2日までの誤差を許容した.症状軽快・退院・転院・死亡などで緩和ケアチームの介入が終了となった時点で,PROデータ・医療者評価データ・終了時情報を収集した.各対象者の観察期間は介入開始日を起点として1カ月とし,介入が終了しなかった場合は1カ月で観察終了として終了時情報を収集した.

PROデータは自記式質問紙または緩和ケアチームが持参するタブレット端末を用いたelectronic Patient Reported Outcome(ePRO)への入力により収集し,医療者報告データはタブレット端末またはPCを用いたCase Report Form(CRF)への入力により収集した.ePROおよびCRFは患者登録システム上に作成したものであり,データが直接入力可能だった.質問紙を用いて収集したデータは各施設で定めたデータ入力担当者によって調査期間中に患者登録システムに入力された.患者本人だけで質問紙やePROの回答が難しい場合には,家族・介護者,医療者による補助は可能とした.患者本人と意思疎通が難しい場合の家族・介護者による代理評価は不可とし,PROデータは評価不能として医療者報告データのみ収集した.

統計解析

取得したすべてのデータに関して記述統計の算出および欠損値の割合を算出した.実施可能性の主要評価項目として,患者および医療者による症状評価尺度への回答率を算出した.副次評価項目として,その他の項目の回答率の算出とインタビュー調査での緩和ケアアチームからの意見の内容分析を行った.

疫学データベースが実施可能であると判断できる回答率について,下限の明確な基準は確立されていないが

23),欠損値の割合が10%以上ではバイアスが生じやすいと報告されており

24),医療者が報告するデータに関しては90%以上の回答率を許容できる範囲とした.本研究では,質評価を目的としたデータ収集であるため,良い結果の症例が多く集まってしまうなどのバイアスが想定される.緩和ケアを受ける患者は質問紙への回答が難しいことが報告されており

25),基準を設けることが困難であるため,同様に緩和ケア患者を対象にPROデータを取得している研究

8)を参考に,今回はパイロット研究であり回答率が低下することを考慮して,介入時50%,介入中30%を基準とした.

インタビューデータの内容分析に関しては次の手順で実施した.まず,研究者1名によりインタビュー内容の逐語録の作成とコーディングを行った.その結果について,別の研究者1名に確認を得てコードを確定した.確定したコードによってコーディングシートとコーディングマニュアルを作成し,さらに別の独立したコーダー2名によって内容分析を実施した.

倫理的配慮

本研究は東北大学大学院医学系研究科倫理審査委員会の承認を得て実施した(受付番号2020-1-944).本研究は侵襲を伴わない観察研究であり,終末期の患者も対象とするためオプトアウトで実施した.

結果

国内の8施設で患者登録システムを運用し,318人が登録された(付録図5).全患者で解析を行った.対象者背景を表1に示す.平均年齢±SDは64.3±19.2歳,男性が50.9%であった.86.4%ががん患者で13.6%が非がん患者であった.緩和ケアチーム介入時のPhase of Illnessは安定期が21.9%(n=68),不安定期が45.5%(n=141),増悪期が28.1%(n=87),死亡直前期が4.5%(n=14)であった.転帰で多かったものは退院(死亡/転院/在宅ケア導入を除く)が35.9%(n=113),介入継続中だが観察期間終了(4週間経過)が14.6%(n=46),介入終了(生存)が17.5%(n=55)であった.

表1 対象者背景(N=318)

登録時,終了時,および経時データの主要な項目の回答率を表2に示す.「有効回答数」はデータ取得時に1項目でも有効な回答があった回答の数を示しており,各項目で回答があったかどうかは「回答あり」で表現した.登録時および終了時データの回答率は96.9~100.0%であった.PROおよび医療者評価のデータ回答状況を図1に示す.全体として,1259回分の症状評価データが入力され,そのうち536回(42.6%)にPROの回答があった.また,PROの回答のうち,101回(18.8%)はタブレットを使用した.タブレットを使用したのは38名(11.9%)であった.介入時のPROへの回答率は59.1%,介入後のPROへの回答率は平均で37.0%であり,回答率は経時的に減少した.

表2 患者登録システムへの各項目の回答率

患者がPROに回答できなかった理由を表3に示す.回答できなかった理由は,調査の拒否,退院・転棟・死亡による欠損,COVID-19等の感染対策やその他を除くと,意識レベル低下が40.8%,認知機能低下が23.7%,身体的苦痛が18.8%であった.

表3 患者報告型アウトカムが取得できなかった理由

患者の回答時間について,1施設で研究者による現場観察を行い計測した.サポートが必要ない患者(n=7)では,平均2.9分(範囲:2–5分),サポートが必要な患者(n=9)では平均7.2分(範囲:3–13分)であった.調査施設からの報告ではサポートが必要な患者では30分を越える例も報告された.

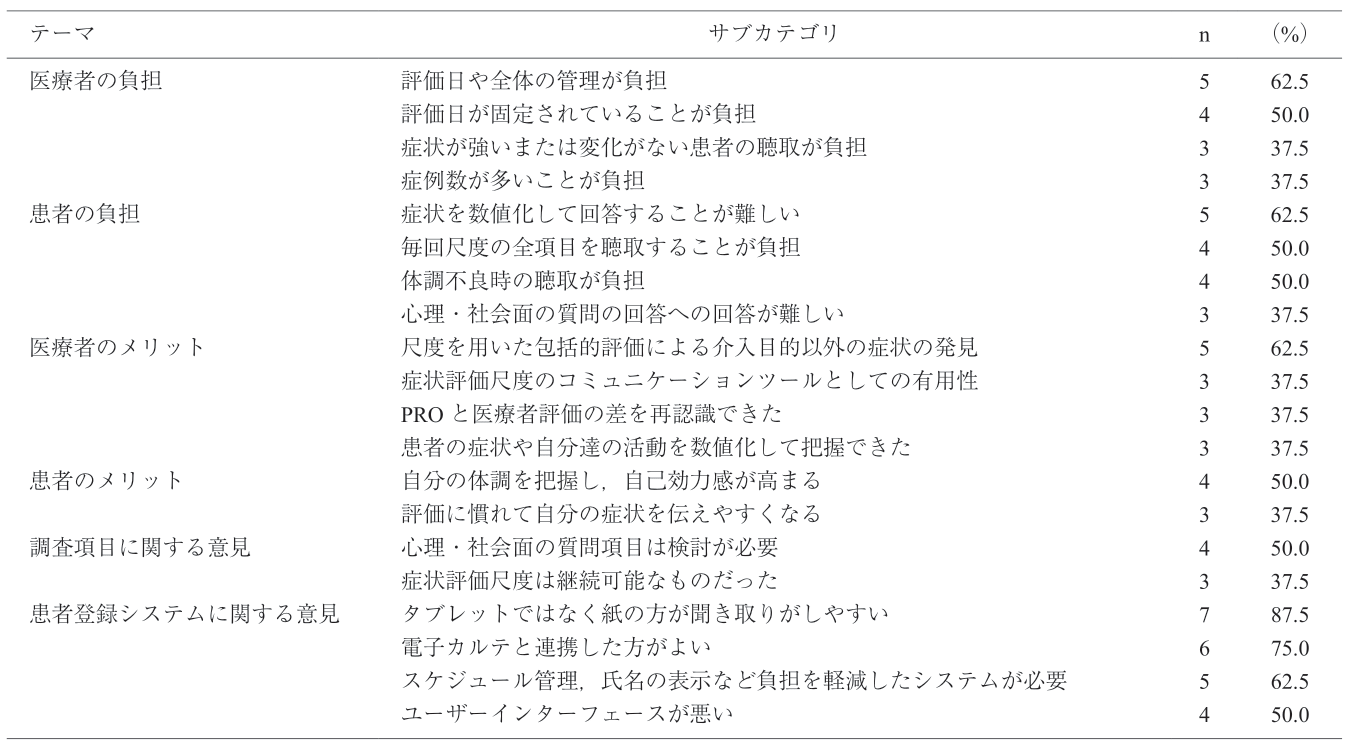

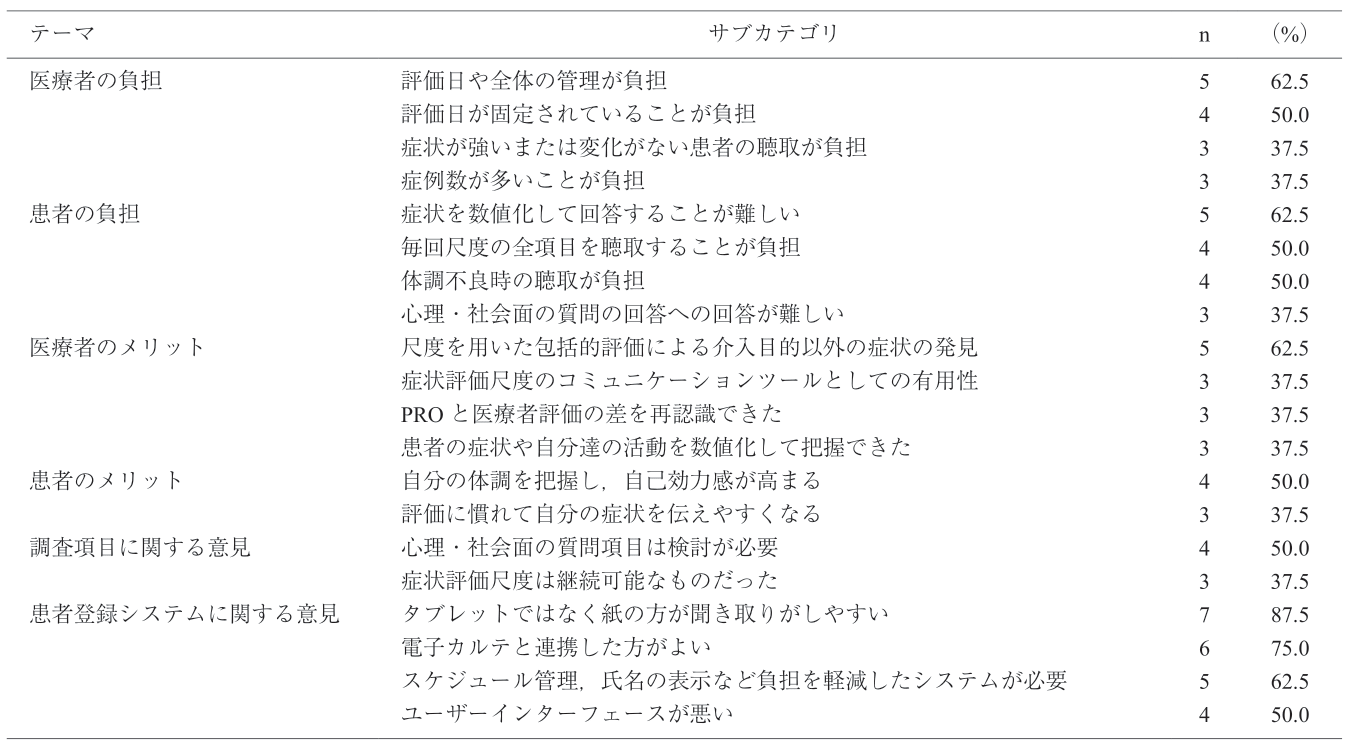

各施設へのインタビューデータを内容分析した結果を表4に示す.インタビューには2施設で3名,1施設で2名,5施設で代表者1名が参加した.医療者の負担に関して,「評価日や全体の管理が負担」,「評価日が固定されていることが負担」という意見があった.患者の負担に関して,「症状を数値化して回答することが難しい」,「毎回尺度の全項目を聴取することが負担」という意見があった.医療者のメリットとして「包括的な評価による介入目的以外の症状の発見」,「症状評価尺度のコミュニケーションツールとしての有用性」という意見があった.患者のメリットとして,「自分の体調を把握し,自己効力感が高まる」,「評価に慣れて,自分の症状を伝えやすくなる」という意見があった.調査項目に関して,「心理・社会面の質問項目は検討が必要」という意見があった.タブレットの使用に関しては,「患者の入力はサポートを要することが多いため,紙の方が実施しやすい」という意見があった.患者登録システムに関しては,「電子カルテと連携した方がよい」,「スケジュール管理,氏名の表示など負担を軽減したシステムが必要」という意見があった.

表4 患者登録システムに関するインタビュー結果の内容分析 (N=8)

考察

本研究ではわが国で初めて,PROの経時的なデータなど,ケアのアウトカムの視点から専門的緩和ケアの質評価に用いるデータを含めた患者登録システムを構築した.患者登録システムの実施可能性について,データ収集の観点と現場の負担の観点から考察する.

第一に,データ収集の観点では登録時・終了時の医療者による登録項目は96.9~100%だったが,経時データのPROおよび医療者評価はそれぞれ,42.6%,84.7%と回答率であった.登録時や終了時の項目は臨床データベースとしてバイアスが大きくなる欠損率の基準として設定した10%

24)を下回っており,オーストラリアのPCOCと同程度

8),REDCapを用いた国内のデータベース

26)よりも高い回答率であった.また,緩和ケアチームへのインタビュー調査でも,専門的緩和ケアの評価を行ううえで必要十分な項目であるという意見が多かった.よって,登録時・終了時のデータ収集は患者登録を行ううえで妥当な項目および方法であったと考えられる.

PROは訪室時に毎回取得できるものではなく,患者の状況により取得可能なタイミングでのみ取得されるため回答率は低くなる.PCOC

8,14)では,症状評価尺度の回答率は入院患者のケア開始時で86.6%,退院時で54.8%と報告されているが,そのうち患者本人が回答しているのは61%であり,患者本人の回答はケア開始時で53%,退院時で33%程度と推計することができる.本研究は患者本人による回答率はPCOCと同程度であり,基準とした介入時50%,介入中30%を上回った.また,PROに回答できなかった理由に示したように,回答できなかった患者の多くは意識障害や認知機能低下,苦痛による非回答であった.本研究では回答可能な対象からの回答は得られているものと考えられる.よって,わが国でも緩和ケアチームがPROを取得し,データベースとして分析することは実施可能であると考えられる.

今回は先行研究との回答率の比較や,非回答の理由によって実施可能性を評価したが,仮に回答率が不十分であったとしても,緩和ケア対象患者からPROを取得すること自体は重要である.よって,今後施設数を拡大していくうえでは,PROの回答率が本研究よりも低下したとしても,データの登録は継続し,よりPROの回答率を向上させるための研究を行っていくべきである.

第二に,現場の負担の観点ではインタビューの中で,今回の調査について医療者および患者にとって負担があったという意見があり,また来年度以降の実施に関してシステムや評価タイミングの改善を求める意見があった.これらの意見から,緩和ケアチームの臨床現場で今回のデータを継続的に収集するには,さらに負担を軽減した患者登録システムにする必要があることが明らかとなった.緩和ケア患者におけるPROの使用は患者の負担が大きい可能性があると報告されている通り

25),専門的緩和ケアを受ける患者のPROを取得することには患者の負担があることが今回も再現された.

インタビュー結果では,「毎回尺度の全項目を聴取することが負担」であるという回答や「心理・社会面の質問の回答への回答が難しい」という回答があった.PROを取得する際に,初回以外は必要な項目のみの聴取とすることや,身体症状のみを必須とすることなど必要最小限の回答で済む設計にすることで,医療者および患者の負担を減らす必要があると考えられる.

また,タブレット端末を用いてePROに回答したのが全体の11.9%と少なかった点については,ePROとして使用可能な端末が,緩和ケアチームが持つタブレット端末に限定されていたことが原因の一つとして考えられる.今回患者登録システムを構築したREDCapでは,患者の持つスマートフォンを用いて回答する場合には毎回QRコードを発行する必要があった.今回はその作業に伴う現場の負担を考慮して,緩和ケアチームが該当患者のePRO画面をタブレット端末上に表示してその場で入力する運用のみとした.そのため,タブレット端末が患者にとって重いことや,寝ながらの入力が難しいことなど,使いにくさがあった.患者の持つ端末によるePROへの回答がより手間なく可能になれば,医療者の負担軽減に役立つと考えられる.

今回のパイロット調査によって,PROデータの収集を含めた患者登録システムの普及実装に向けた貴重な情報を得ることができた.今回の調査結果を踏まえて,質問項目の厳選や情報入力に関する手間の削減,データ収集時期の検討をすることで,より実施可能性の高いシステム開発を目指すことが可能である.

本研究で得られた知見をもとに構築した患者登録システムは,各施設での専門的緩和ケアの介入によるPROデータの変化を経年的に分析することで,わが国全体と各施設でのケアの質評価を行うことを可能にする.分析結果のフィードバックは,普段のケアの見直しや重点的に対応すべき症状の明確化につながり,日常的なケアの質向上に寄与するものであると考えられる.

本研究の主な限界は以下の3点である.一つ目に,本研究は国内8施設でパイロットとして実施した結果であり,国内全体で結果を一般化することができない.しかし,対象施設はさまざまな地方や機能を持った病院であり,ある程度多様な施設で実施されている.今後は改善したシステムを運用し調査対象施設を増やしていく必要がある.

二つ目に,今回は入院中に新規に緩和ケアチームに介入依頼のあった患者を対象としており,この結果を専門的緩和ケアの対象となる患者全体に一般化することはできない.また,緩和ケアチームの患者においても外来から継続介入する施設もあるが,そのような患者は今回対象外となっている.専門的緩和ケア全体の質評価を行うためには,緩和ケア病棟や在宅緩和ケアにおいても同様の患者登録システムの構築が必要である.また,今後は継続介入している対象も含めて質評価を実施するために,質評価の指標を検討していく必要がある.

三つ目に,今回の調査期間中にCOVID-19の流行により緩和ケアチームの活動が制限された施設もあり,訪室できない期間があった.また,入院をしていた対象者がとくに入院しての治療を必要とするような重症度の高い患者に限られていた可能性がある.

結論

PROデータによる専門的緩和ケアの質評価を目的とした患者登録システムを構築し,その実施可能性について検討した.データ収集の観点ではわが国でも緩和ケアにおける日常的なPRO測定は実施可能性があると考えられる.現場の負担の観点では改善が必要となったが,今回のパイロット研究で得られた貴重な情報をもとに患者登録システムを改善し,より実施可能性の高いシステム開発を目指す必要がある.

謝辞

本研究の遂行にあたり,ご協力いただいた調査施設の患者様および緩和ケアチームの皆様に感謝を申し上げます.また,東北大学緩和ケア看護学分野の皆様には温かいご指導ご鞭撻を賜りました.心より感謝申し上げます.最後に,本研究開始時の日本緩和医療学会専門的・横断的緩和ケア推進委員会委員長を務められました故加藤雅志先生のご冥福を心からお祈りいたします.

本研究は,東北大学未来型医療創造卓越大学院プログラム,JST次世代研究者挑戦的研究プログラムJPMJSP2114の支援を受けたものです.

研究資金

本研究は日本緩和医療学会の助成金交付により研究が遂行された.この場を借りて深く御礼申し上げます.

利益相反

里見絵理子:講演料(テルモ株式会社,塩野義製薬株式会社)

その他:該当なし

著者貢献

平山は研究のデザイン,患者登録システムの構築,研究データの収集・分析および解釈,原稿の起草および重要な知的内容に関わる批判的な遂行に貢献した.里見,木澤,宮崎,田上,関根,鈴木,余谷,菅野は調査施設の責任者として研究データ収集と原稿の重要な知的内容に関わる批判的な遂行に貢献した.安保,坂下,佐藤,中川,中澤,浜野,宮下は日本緩和医療学会専門的緩和ケア質評価WPGとして,研究の構想およびデザイン,研究データの解釈,原稿の重要な知的内容に関わる批判的な遂行に貢献した.また,宮下は研究データの収集・分析にも貢献した.すべての著者は投稿論文ならびに出版原稿の最終承認,および研究の説明責任に同意した.

References

- 1) 中澤葉宇子.わが国の緩和ケアの制度と看護.ホスピス緩和ケア白書2019. 志真泰夫,細川豊史,恒藤暁 編.青海社,東京,2019: 2–6.

- 2) Zimmermann C, Riechelmann R, Krzyzanowska M, et al. Effectiveness of specialized palliative care: a systematic review. JAMA 2008; 299: 1698–709.

- 3) 平山英幸,升川研人,宮下光令.データでみる日本の緩和ケアの現状.ホスピス緩和ケア白書2021. 木澤義之,志真泰夫,高宮有介 編.青海社,東京,2021: 56–97.

- 4) Sasahara T, Watakabe A, Aruga E, et al. Assessment of reasons for referral and activities of hospital palliative care teams using a standard format: a multicenter 1000 case description. J Pain Symptom Manage 2014; 47: 579–87.e6.

- 5) Witt J, Murtagh FEM, de Wolf-Linder S, et al. Introducing the outcome assessment and complexity collaborative (OACC) suite of measures-a brief introduction. Kings College London, 2014. https://www.semanticscholar.org/paper/Introducing-the-Outcome-Assessment-and-Complexity-A/31741cef800aed424f1b9421997441de35453aa7 (last accessed May. 20, 2022).

- 6) Dy SM, Kiley KB, Ast K, et al. Measuring what matters: top-ranked quality indicators for hospice and palliative care from the American Academy of Hospice and Palliative Medicine and Hospice and Palliative Nurses Association. J Pain Symptom Manage 2015; 49: 773–81.

- 7) Cheng S-Y, Lin W-Y, Cheng Y-H, et al. Cancer patient autonomy and quality of dying-a prospective nationwide survey in Taiwan. Psychooncology 2016; 25: 179–86.

- 8) Clapham S, Daveson BA, Allingham SF, et al. Patient-reported outcome measurement of symptom distress is feasible in most clinical scenarios in palliative care: an observational study involving routinely collected data. Int J Qual Health Care 2021; 33: mzab075.

- 9) Atkinson TM, Ryan SJ, Bennett AV, et al. The association between clinician-based common terminology criteria for adverse events (CTCAE) and patient-reported outcomes (PRO): a systematic review. Support Care Cancer 2016; 24: 3669–76.

- 10) FDA-NIH Biomarker Working Group. BEST (Biomarkers, EndpointS, and other Tools) Resource. Silver Spring (MD): Food and Drug Administration (US); 2016.

- 11) Etkind SN, Daveson BA, Kwok W, et al. Capture, transfer, and feedback of patient-centered outcomes data in palliative care populations: does it make a difference? A systematic review. J Pain Symptom Manage 2015; 49: 611–24.

- 12) Graupner C, Kimman ML, Mul S, et al. Patient outcomes, patient experiences and process indicators associated with the routine use of patient-reported outcome measures (PROMs) in cancer care: a systematic review. Support Care Cancer 2021; 29: 573–93.

- 13) Ishaque S, Karnon J, Chen G, et al. A systematic review of randomised controlled trials evaluating the use of patient-reported outcome measures (PROMs). Qual Life Res 2019; 28: 567–92.

- 14) PCOC Patient outcomes in Palliative Care Australian National report January to June 2021 [cited 2021 Dec 10]. https://www.uow.edu.au/ahsri/pcoc/reports/ (last accessed September. 1, 2022).

- 15) Murtagh FE, Ramsenthaler C, Firth A, et al. A brief, patient- and proxy-reported outcome measure in advanced illness: Validity, reliability and responsiveness of the Integrated Palliative care Outcome Scale (IPOS). Palliat Med 2019; 33: 1045–57.

- 16) Sakurai H, Miyashita M, Imai K, et al. Validation of the Integrated Palliative care Outcome Scale (IPOS) - Japanese Version. Jpn J Clin Oncol 2019; 49: 257–62.

- 17) Sakurai H, Miyashita M, Morita T, et al. Comparison between patient-reported and clinician-reported outcomes: validation of the Japanese version of the Integrated Palliative care Outcome Scale for staff. Palliat Support Care 2021; 19: 702–08.

- 18) Bruera E, Kuehn N, Miller MJ, et al. The Edmonton Symptom Assessment System (ESAS): a simple method for the assessment of palliative care patients. J Palliat Care 1991; 7: 6–9.

- 19) Yokomichi N, Morita T, Nitto A, et al. Validation of the Japanese version of the Edmonton Symptom Assessment System-revised. J Pain Symptom Manage 2015; 50: 718–23.

- 20) Abernethy AP, Shelby-James T, Fazekas BS, et al. The Australia-modified Karnofsky Performance Status (AKPS) scale: a revised scale for contemporary palliative care clinical practice. BMC Palliat Care 2005; 4: 7.

- 21) Mather H, Guo P, Firth A, et al. Phase of Illness in palliative care: cross-sectional analysis of clinical data from community, hospital and hospice patients. Palliat Med 2018; 32: 404–12.

- 22) Morita T, Tsunoda J, Inoue S, et al. Communication Capacity Scale and Agitation Distress Scale to measure the severity of delirium in terminally ill cancer patients: a validation study. Palliat Med 2001; 15: 197–206.

- 23) Dong Y, Peng CYJ. Principled missing data methods for researchers. Springerplus 2013; 2: 222.

- 24) Bennett DA. How can I deal with missing data in my study? Aust N Z J Public Health 2001; 25: 464–9.

- 25) Addington-Hall JM, MacDonald LD, Anderson HR, et al. Randomised controlled trial of effects of coordinating care for terminally ill cancer patients. BMJ 1992; 305: 1317–22.

- 26) Takasaki M, Momosaki R, Wakabayashi H, et al. Construction and quality evaluation of the Japanese Rehabilitation Nutrition Database. J Nutr Sci Vitaminol (Tokyo) 2018; 64: 251–7.