2024 年 19 巻 1 号 p. 7-12

2024 年 19 巻 1 号 p. 7-12

【目的】地域一般病院の緩和ケア外来で療養支援した患者の経過を検討した.【方法】当院緩和ケア外来を受診しその後死亡した患者を後ろ向きに調査した.外来は週2回,がん治療状況に依らず診療した.【結果】対象93例中,病状悪化時の療養希望は72例に聴取し,療養から看取りまで緩和ケア病棟を希望(緩和ケア病棟希望)が25例,訪問診療を受けつつ自宅療養を行い最期は緩和ケア病棟での看取りを希望(訪問診療→緩和ケア病棟希望)が25例,療養から看取りまで自宅を希望(訪問診療希望)が17例だった.緩和ケア病棟希望患者の96%が緩和ケア病棟を利用し,84%が緩和ケア病棟で看取り,訪問診療→緩和ケア病棟希望患者の76%が訪問診療を利用し,80%が緩和ケア病棟で看取り,訪問診療希望患者の76%が自宅療養し,47%が自宅で看取られた.【結論】緩和ケア外来の療養支援にて希望場所での療養・看取りの実現可能性が示唆された.

Purpose: This study aimed to investigate the decision-making support and patients’ care progress in a palliative care outpatient clinic at a community hospital. Methods: We conducted a retrospective examination of patients who visited our palliative care outpatient clinic and subsequently died between January 2020 and December 2021. The clinic, staffed by two palliative care physicians, operated twice weekly and accepted patients irrespective of their treatment status. Result: 93 patients were included in the analysis. At the onset of the outpatient clinic, 72 patients were asked about their preferred location for end-of-life care should their condition deteriorate. Of these, 25 patients preferred to receive end-of-life care in a palliative care unit (“PCU” group). Another 25 patients initially sought medical treatment at home through home-visits but later expressed a preference for care in a palliative care unit as their condition worsened (“home-visit→PCU” group). Additionally, 17 patients preferred home care from the end-of-life until death (“home-visit” group). Among the “PCU” patients, 96% received care in a palliative care unit, and 84% passed away in the same unit. In the “home-visit→PCU” group, 76% received care through home visit, and 80% passed away in a palliative care unit. In the “home-visit” group, 76% of patients received care at home, and 47% passed away in their own homes. Conclusion: These findings suggest that delivering end-of-life care in patients’ preferred locations is feasible with continuous decision-making support provided in the palliative care outpatient clinic.

緩和ケア病棟における「good death」と関連した要素の一つとして,希望の場所で最期を迎えることが挙げられている1).しかし,日本人の希望する終末期の療養場所2)と実際のがん患者の看取りの場所3)をみると,自宅看取りの希望と実際は乖離しており,希望の場所で過ごすための療養支援の必要性が示唆される.

患者療養支援は緩和ケア外来における重要な要素で,2006年6月のがん対策基本法成立以降,本邦の緩和ケア外来もがん診療連携拠点病院(拠点病院)を中心に設置が進められている.しかし,年間新規患者数や,他施設からの紹介件数は少なく4),緩和ケア外来の利用率も16%にすぎない5)状況で,緩和ケア外来が十分な役割を果たしているとはいえない.また,がん患者の看取りの場所の割合は拠点病院24.1%,それ以外の病院60.9%で4),地域の一般病院の緩和治療体制充実は重要であるが,逆に拠点病院と一般病院間の緩和医療体制格差が指摘されている6).

王子生協病院(以下,当院)緩和ケア外来では患者の希望する療養を把握し,患者や家族の状況変化や療養希望の変化に即した継続的療養支援を行っている.拠点病院緩和ケア外来におけるがん患者に対する意思決定支援の報告はみられるが7),地域の一般病院緩和ケア外来の報告は少ない.そこで,抗がん治療部門はないが,緩和ケア病棟と訪問診療部門を有する地域の一般病院の緩和ケア外来における継続的療養支援にて,患者が看取りまでどのような療養を辿ったかを明らかにし,緩和ケア外来の実態を評価したので報告する.

2020年1月1日から2021年12月31日までに東京都北区の王子生協病院緩和ケア外来を受診し,その後死亡したがん患者を対象とし,後ろ向きに調査した.

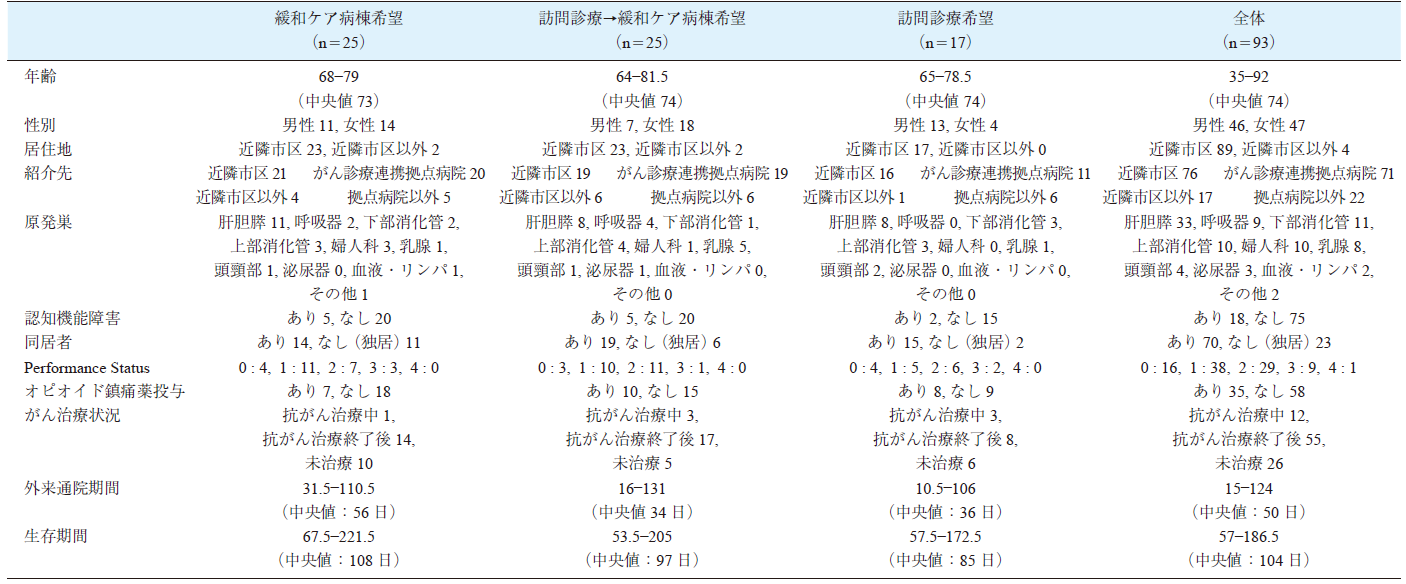

調査項目年齢,性別,居住地,紹介先医療機関の種類と所在地,原発巣,認知機能障害,同居者,Performance Status,オピオイド鎮痛薬投与,初診時のがん治療状況,外来通院期間,生存期間,患者の希望する療養・看取りの場と実際の経過を電子カルテから抽出した.

当院の緩和医療病床数159床(うち緩和ケア病棟25床)の拠点病院指定のない地域の一般病院で,緩和ケア外来,緩和ケア病棟,在宅医療部門を通じ,患者のさまざまな状況や希望に応じた緩和ケアを提供している.緩和ケア外来は,2名の緩和ケア医と外来看護師が担当し,緩和ケア病棟の入院相談外来とは独立して,週2回の定期的な診療と,患者希望に応じた臨時診療を行った.がん治療状況にかかわらず診療し,主治医として,また,がん治療病院との併診医としても対応した.緩和ケア外来に認定・専門看護師の配置はなく,外来緩和ケア管理料の算定は行っていない.

希望する療養・看取りの場と実際の経過初診時に各担当医師が必要に応じて「症状はコントロールされているが,衰弱して通院が困難となった場合(Activity of daily living(ADL)低下時)の療養先と看取りの場所」を聴取した.希望する療養の場については,「療養から看取りまで緩和ケア病棟を希望(緩和ケア病棟希望)」,「訪問診療導入し療養から看取りまで自宅を希望(訪問診療希望)」,「訪問診療を受けつつ自宅療養を行い最期は緩和ケア病棟での看取りを希望(訪問診療→緩和ケア病棟希望)」,「決められない」に分けて抽出した.カルテ記録から,実際の療養の場の変遷と看取りの場を抽出した.外来開始時における希望の療養や看取りの場と実際の療養や看取りの場が一致した場合を希望の療養や看取りが行われたと判定した.

倫理的配慮本研究は「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」(平成26年文部科学省,平成29年2月一部改正 厚生労働省告示第3号)に則り,自らの研究機関において保有している既存資料・情報を用いた研究であり,個人が特定されないように匿名化し個人情報保護を行った研究であるため,インフォームド・コンセントを取得しなかった.ヘルシンキ宣言を遵守した.本研究は,東京ほくと医療生活協同組合倫理委員会にて承認された(承認番号:No. 119).

対象患者は93例であった.外来開始時にADL低下時の療養希望は72例(77%)に聴取され,「緩和ケア病棟希望」が25例,「訪問診療→緩和ケア病棟希望」が25例,「訪問診療希望」が17例,「決められない」が5例であった.ADL低下時の療養場所として35%(25/72)が緩和ケア病棟を,58%(42/72)が訪問診療の利用を希望した.希望の看取り場所は69%(50/72)が緩和ケア病棟,24%(17/72)が自宅であった(図1).希望する療養・看取りの場別および全対象患者の背景を表1に示す.緩和ケア病棟看取り希望50例中32例が女性で,自宅看取り希望17例中13例が男性であった.

緩和ケア病棟での看取り希望を自宅看取りに変更したのは12%(6/50)であった.一方,自宅看取りを希望した47%(8/17)が緩和ケア病棟での看取りに変更していた.

「希望の療養」となったのは緩和ケア病棟希望患者の96%(24/25),自宅療養希望患者の76%(32/42)で,「希望の看取り」となったのは緩和ケア病棟希望患者の82%(41/50),自宅看取り希望患者の47%(8/17)であった.

全対象患者の実際の療養と看取りの場(図2)療養の場として86%の患者が緩和ケア病棟を,55%の患者が訪問診療を導入していた.看取りの場は緩和ケア病棟が76%,自宅が17%であった.

抗がん治療部門はないが,緩和ケア病棟と訪問診療部門を有する地域の一般病院において,緩和ケア外来患者に対し療養支援を継続的に行うことで,患者が希望した場所での療養が実現されやすいことが明らかになった.

拠点病院緩和ケア外来における療養支援の報告7)では,抗がん治療前,治療中の患者が43%を占めるが,当院では大半の患者が抗がん治療を終了,治療を希望しないもしくはできない状況であった.抗がん治療と緩和ケアを両方行っている施設と当院のように緩和ケアを主体に実施している施設では,患者のがん治療状況が異なるため,必要とする療養支援も異なる可能性が高い.

緩和ケア外来診療により,病院死が減少したとの米国の報告があるが8),日本の調査では,患者の死亡場所は全がん患者の統計と差がなかったとされている7).また,遺族調査5)では緩和ケア病棟の利用率は12%で,訪問看護(在宅ケア)の利用率は15%であった.本検討では86%が緩和ケア病棟での療養を,55%が訪問診療を導入し,看取りは76%が緩和ケア病棟,17%が自宅であった.さらに,12%が緩和ケア病棟から自宅看取り希望に変更し,47%が自宅看取りから緩和ケア病棟での看取りに変更した.このことから,当院で緩和ケア外来診療を行った患者の療養経過の特徴として,

ことが挙げられる.

緩和ケア病棟と訪問診療の利用率が高い理由として,当院の特徴を理解し,訪問診療や緩和ケア病棟の利用を希望して緩和ケア外来を受診し,療養支援が行われた結果を反映している可能性がある.

在宅医療の継続が困難となる理由として,患者の身体的問題と同様に家族の身体的・精神的問題が挙げられている9).本検討において緩和ケア病棟での看取りが多い,自宅から緩和ケア病棟に看取りの場を変えることが多かったのも,症状緩和が不十分,家族や本人の不安,ADL低下に伴う介護の問題といった自宅看取りの困難さが考えられる.また,患者の80%が療養場所と同じ場所での看取りを希望した報告2,10)や,訪問診療導入患者の58%が自宅での看取り希望で,31%は不明・希望なしであったが,療養を続ける中で,83%が自宅で看取られた報告から,多くの患者が療養から看取りまで同じ医療環境の継続を希望することが推測される.当院では緩和ケア外来,緩和ケア病棟,訪問診療を同一施設内で有するため,療養場所を変更する場合も新たな人間関係を構築する必要がなく,療養場所変更のハードルが低いため,スムーズに療養環境を変更できたと考えている.以上から患者の症状緩和の充実だけでなく家族を支える体制により,より多くの患者や家族の在宅看取りの希望を実現できる可能性があるが,希望が変更された場合にいつでも変更できるような医療連携体制も終末期がん患者の療養支援において重要と考える.

単施設の後ろ向き調査で,実際の療養や看取りを患者・家族がどのように感じたかを評価していない等の限界はあるが,これまでほとんど報告がなかった地域の一般病院の緩和ケア外来に受診した患者の療養と看取りの場の変遷が明らかになり,このような病院の緩和ケア外来の役割として継続的療養支援の意義が示された.

抗がん治療部門はないが,緩和ケア病棟と訪問診療部門を有する地域の一般病院における緩和ケア外来患者に対する療養支援状況と患者の療養経過を明らかにした.継続的療養支援が患者の希望場所での療養・看取りの実現を可能にするかもしれない.

すべての著者の申告すべき利益相反なし

大澤は研究の構想およびデザイン,データ収集・分析・解釈,原稿の起草に貢献した.春田は研究の構想およびデザイン,研究データ解析,原稿の起草,原稿の重要な知的内容に関わる批判的推敲に貢献した.松浦は研究データ解釈,原稿の重要な知的内容に関わる批判的推敲に貢献した.上野は研究の構想およびデザイン,研究データ解釈,原稿の重要な知的内容に関わる批判的推敲に貢献した.田は研究の構想およびデザイン,研究データの収集と分析,研究データ解釈,原稿の重要な知的内容に関わる批判的推敲に貢献した.すべての著者は投稿論文ならびに出版原稿の最終承認,および研究の説明責任に同意した.