2024 年 32 巻 2 号 p. 199-204

2024 年 32 巻 2 号 p. 199-204

【背景】COVID-19患者に対する非挿管下腹臥位療法による酸素化の改善は報告されているが,患者の協力が必要であり実施率は高くない.

【対象と方法】集中治療室に入室した重症COVID-19患者9名を対象とし,理学療法士が介入して腹臥位療法を導入した.評価項目は導入後72時間の実施率および有害事象の頻度,初回腹臥位療法時の酸素投与量,経皮的動脈血酸素飽和度(SpO2),呼吸数の変化とした.

【結果】腹臥位療法導入後72時間の実施率は81.4%であり,有害事象は2例にのみ疼痛を認めた.腹臥位実施前から実施中にかけてSpO2,呼吸数は有意な改善を認めた(SpO2:92.9±3.3%,97.4±1.7%,p=0.014,呼吸数:29.8±7.7回/分,24.1±4.5回/分,p=0.040).

【結語】理学療法士による腹臥位療法の実施率は良好で有害事象は少なく,呼吸状態に対する効果も良好であった.

腹臥位療法は主に仰臥位によって生じた下側肺の虚脱に対するリクルートメント効果によってシャント率を低減させ,酸素化を改善させると考えられている1,2).Guérin Cらは挿管下の重症急性呼吸促迫症候群(ARDS)に対する無作為比較試験で死亡率が低下したことを示している3).非挿管下でも同様の生理学的効果は期待され,Scaravilli Vらは非挿管の急性呼吸不全に対して腹臥位療法を実施することで腹臥位中の酸素化改善の効果が得られることを報告している4).しかし,その効果は一時的であり,急性呼吸不全に対する介入として一般的におこなわれているとは言い難い.

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の拡大期には様々な制約のなかで非挿管下腹臥位療法は特別な機器が不要で簡便におこなえる方法として着目された.Thompson AEらは1時間以上の非挿管下腹臥位療法による腹臥位中の酸素化の改善を報告しており5),腹臥位中の酸素化改善効果は比較的短時間の腹臥位療法で得られると考えられている6,7).Ehrmann Sらは非挿管腹臥位療法による生存率の有意な改善は認めなかったが,挿管や死亡に至った例は腹臥位療法が8時間/日未満の群に多いことを示しており8),挿管回避や生存率の改善には継続時間が重要であることを示唆している.しかしながら,非挿管下腹臥位療法は,適切なポジショニングを行わないと患者の協力が得られず短時間で中断してしまうことがある.医師と看護師によるオリエンテーションで腹臥位を実施することができたのが40%に留まったと報告されており9),腹臥位療法に対するアドヒアランスの向上が求められる.また,感染リスクの面からも理学療法士が介入して腹臥位療法を導入している報告はほとんどない10).当院では集中治療室に入室した重症COVID-19患者に対して理学療法士が介入し,非挿管下腹臥位療法の導入を行ったため,そのアドヒアランスに対する効果について後方視的に検討を行った.

対象は2021年3月から6月に入院したCOVID-19患者128名のうち,新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き第4.2版11)により中等症I・IIと診断した101名を除いた集中治療室に入室した重症COVID-19患者27名とした.そのうち集中治療室に入室後直ちに挿管されたため,挿管前に腹臥位療法を実施できなかった16名を除いた11名を対象患者とし,2名でデータ欠損があったため9名で検討した.腹臥位療法実施におけるプロトコルとして,導入基準は集中治療室に入室した重症COVID-19患者で,4 L/min以上の酸素投与を要する症例とし,中止基準は患者の協力が得られない場合,腹臥位を行うことで経皮的動脈血酸素飽和度(SpO2),血圧などのバイタルサインが悪化した場合とした.集中治療室に入室後,医師,看護師,理学療法士による多職種カンファレンスにて患者背景の確認,腹臥位療法による問題がないかなど症例検討を行った後,医師から患者へ腹臥位療法の必要性を説明し同意が得られた場合に看護師と理学療法士による腹臥位療法を開始した.

理学療法士は初回腹臥位療法実施前に腹臥位姿勢を保持するために必要な運動機能を有しているかを評価した.安静仰臥位で疼痛や四肢の関節可動域の制限がないことを評価した後に腹臥位となり安楽な姿勢が保持できるようなポジショニングを実施した.体位変換時に疼痛が誘発される場合は理学療法士や看護師により介助を行い,疼痛を誘発しないよう十分注意しながら実施した.腹臥位はRosén12)らのprone position version 1もしくはversion 2を基本姿勢とし,疼痛や不快感を認めた際はポジショニングクッションの位置を調整して姿勢アライメントを調整した.腹臥位療法実施中は四肢や頸部の運動を制限することなく体動を許容した.長時間の腹臥位療法による褥瘡予防対策として皮膚・排泄ケア認定看護師と連携して対応した.褥瘡予防・管理ガイドライン13)に準じて体圧分散マットレスを使用し,前胸部や下腿部へのクッションの使用に加え,前額部への体圧を分散させるためにベッドを頭側10°傾斜させた.また,腹臥位療法中の酸素療法デバイスによる圧迫を防ぐため頬部にシリコーンゲルドレッシングを使用して皮膚トラブルを回避した.腹臥位療法中は看護師により皮膚の観察やケアを実施し,腹臥位療法終了時に再度理学療法士が評価を実施した.

腹臥位療法中はSpO2や呼吸数の変動に注意し,翌日の多職種カンファレンスでは前日の結果を踏まえて腹臥位療法実施時の注意点を共有し,有害事象が生じた場合は対策を協議した.腹臥位療法の実施時間は9時から17時までの日中に1回当たり2時間以上を目標とし,処置や検査以外の時間に実施した.上記以外の時間帯は看護師により腹臥位療法を実施したが,夜間は休息を促すため積極的な腹臥位療法を実施しなかったことや,睡眠導入剤および鎮静薬の使用有無による影響を考慮し,検討の対象外とした.酸素投与は90%≦SpO2<95%の範囲で調整し,ネーザル 4 LでSpO2が保たれない場合は対象者への酸素投与は腹臥位療法中のズレを防ぎ適切に装着できるよう酸素マスクやリザーバ付き酸素マスクは使用せず,リザーバ付きカニューレで実施した.なお,リザーバ付きカニューレは標準カニューレと比較し最大75%の酸素節約が可能であると報告されている14)(例:リザーバ付きカニューレ 1 Lは標準カニューレ 3 L相当の酸素濃度).集中治療室入室時の酸素化はSpO2/FiO2で評価し,酸素マスクの吸入酸素濃度(FiO2)はWettstein RBらの報告15)から,リザーバー付きカニューレはDumont CPらの報告14)から算定した.

主要評価項目は腹臥位療法のアドヒアランスおよび有害事象の頻度とした.アドヒアランスの評価はJohnsonの報告9)をもとに理学療法士による初回介入から72時間に腹臥位を実施できた割合を実施率として定義した.実施率の算出方法は1日ごとに腹臥位療法が実施できたか否かを評価し,72時間を日勤帯3日分として計算した.副次評価項目として初回腹臥位療法の実施前,実施中,実施後における酸素投与量,SpO2,呼吸数とした.なお,本研究は大阪府済生会中津病院倫理委員会の承諾を得て実施した(承認番号2021-58).統計解析は腹臥位実施前,実施中,実施後の評価項目に対して対応サンプルによる Friedmanの順位付けによる変数の双方向分析を用いて実施した.危険率5%未満を有意水準とし,統計解析にはSPSS Statistics ver 21(IBM, USA)を使用した.

患者背景は表1の通りである.全例でCOVID-19による酸素投与を要する両側肺炎を認めていた.COVID-19に対する治療は新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き第4.2版11)に沿って行われ,抗ウイルス薬,ステロイド,免疫抑制剤,抗凝固薬,抗菌薬が投与された.また,骨関節疾患の既往歴を有する症例はなく,入院前のADLも全例で自立していた.

| 年齢(歳) | 性別 | BMI | 基礎疾患 | 喫煙歴 | 集中治療室入室時の酸素化 SpO2/FiO2 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| A | 85 | 女 | 20 | なし | 非喫煙者 | 141 |

| B | 68 | 男 | 25.1 | なし | 非喫煙者 | 176 |

| C | 47 | 男 | 22.3 | なし | 既喫煙者 | 194 |

| D | 71 | 女 | 22.8 | 高血圧 | 既喫煙者 | 182 |

| E | 71 | 男 | 30.1 | 間質性肺炎 | 現喫煙者 | 124 |

| F | 53 | 男 | 23 | なし | 非喫煙者 | 186 |

| G | 56 | 男 | 25.2 | 糖尿病 | 非喫煙者 | 198 |

| H | 73 | 男 | 29 | 高血圧,糖尿病,狭心症 | 既喫煙者 | 209 |

| I | 62 | 男 | 25.2 | 高血圧,COPD | 現喫煙者 | 190 |

| 平均値 | 65.1±13.1 | 男:7,女:2 | 24.7±3.2 | なし:4,高血圧:3,糖尿病:2 間質性肺炎:1,COPD:1 狭心症:1 | 非喫煙者:4 既喫煙者:3 現喫煙者:2 | 177.8±27.7 |

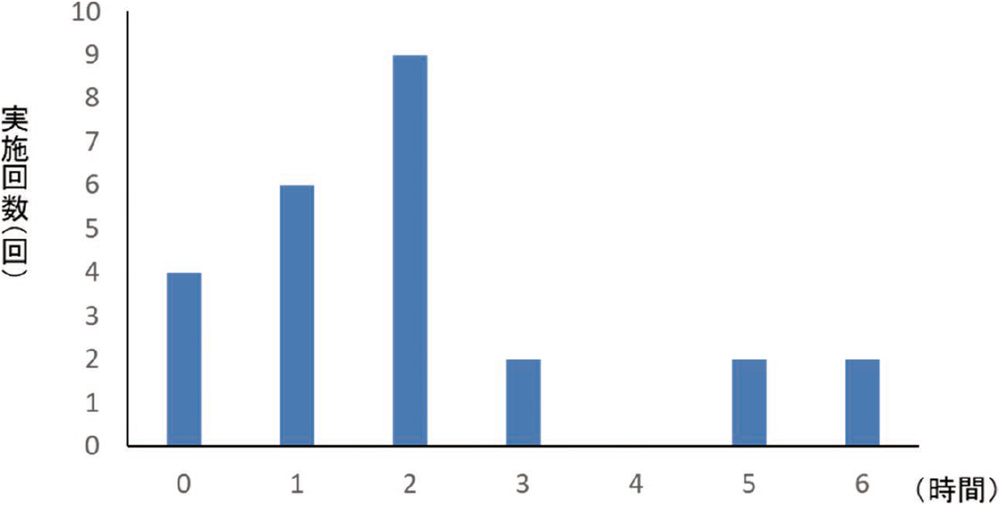

表2に結果を示す.初回介入から72時間以内に全例で少なくとも1回は腹臥位療法を実施することが可能であった.腹臥位療法の実施率は81.4%であり,腹臥位療法時の有害事象として2名で肩や腰部の疼痛を訴えた.またその2名は疼痛のため腹臥位への体位変換時に理学療法士や看護師による介助を要した.その他の有害事象として,スキンテアや点滴ルート類の事故抜去は認めなかった.理学療法士による腹臥位療法は9名の症例に対して,1日平均1.9時間実施した.日勤帯1日当たりの腹臥位療法施行時間は図1に示す.1日2時間が最も多く,最短で1日1時間,最長で1日6時間実施できていた.

| 集中治療室入室から腹臥位開始までの日数(日) | 1日当たりの平均腹臥位時間(時間) | 腹臥位開始72時間の実施率 (実施日数/介入日数),(%) | 腹臥位中の有害事象 | |

|---|---|---|---|---|

| A | 3 | 1.6 | 3/3(100%) | 疼痛 |

| B | 1 | 4.2 | 3/3(100%) | なし |

| C | 2 | 1.0 | 1/2( 50%) | なし |

| D | 1 | 0.8 | 1/2( 50%) | 疼痛 |

| E | 0 | 2.5 | 2/2(100%) | なし |

| F | 0 | 2.0 | 2/2(100%) | なし |

| G | 0 | 4.0 | 3/3(100%) | なし |

| H | 1 | 1.0 | 1/1(100%) | なし |

| I | 1 | 0.2 | 1/3( 33%) | なし |

| 平均値 | 1.0±1.0 | 1.9±1.4 | 1.9±0.87/2.3±0.67 (81.4±28.3%) | あり:2例 なし:7例 |

酸素投与量の変化は図2に示す.腹臥位療法実施中は9名中4名で酸素投与量は減少し,5名は酸素投与量の変化はなかった.平均酸素投与量は腹臥位実施前 6.6±0.9 L/分,腹臥位実施中 5.7±1.4 L/分,腹臥位終了後 6.3±1.1 L/分と変化し三群間で有意差を認めた(p=0.021)が,各群間では有意差を認めなかった.SpO2の変化を図3に示す.腹臥位療法中に9名中8名でSpO2は改善を示した.SpO2に変化がなかった1名の酸素投与量は腹臥位療法実施前 7 L/分から腹臥位実施中 4 L/分と減少していた.平均SpO2は腹臥位実施前92.9±3.3%,腹臥位実施中97.4±1.7%,腹臥位終了後94.6±2.0%と変化し三群間で有意差を認め(p=0.012),腹臥位実施前と腹臥位実施中において有意差を認めた(p=0.014).呼吸数の変化を図4に示す.呼吸数は腹臥位療法実施中に8名で減少し,1名で増加した.平均呼吸数は腹臥位実施前29.8±7.7回/分,腹臥位実施中24.1±4.5回/分,腹臥位実施後25.6±3.1回/分と変化し三群間で有意差を認め(p=0.023),腹臥位実施前と腹臥位実施中で有意差を認めた(p=0.040).

腹臥位療法を実施した9名中1名が挿管管理となったが,全例で集中治療室を退出できた.

本研究では,1日平均2時間の腹臥位療法が行えていることに加え,腹臥位療法の実施率が80%以上で対象者全員が少なくとも1回は腹臥位を実施できていたことから,アドヒアランスは良好であった.患者主導による腹臥位療法のプロトコルでは入院後72時間で対象者の40%しか腹臥位療法を実施できなかったと報告されている9).これは腹臥位療法を継続する上で医療従事者による介入が必要であることが示唆される.これまで非挿管下腹臥位療法における理学療法士の介入は我々が検索した範囲でTatlow Cによる報告のみである10).既報の多くが独力で腹臥位が可能な症例を対象にしているのに対し,Tatlow Cらは腹臥位への体位変換時に介助が必要な症例でも理学療法士の介入により腹臥位療法による酸素化の改善を示している.本検討でも2症例で腹臥位療法時に介助を要したが実施できており,独力では腹臥位療法が困難な症例でも理学療法士の介入でアドヒアランスを改善させる可能性があると思われた.

本研究は初回腹臥位療法実施時に全例で理学療法士が介入しており,その利点としては理学療法士が姿勢評価を行いながらポジショニングを実施したことである.腹臥位療法の有害事象として,肩や腰の痛み,全身不快感,せん妄が生じ,その割合は対象者の半数に生じる15)ことが報告されており,今回は7名は不快感を訴えることはなく腹臥位療法が実施可能であり,有害事象は既報に比べて少なかった.初回腹臥位療法時の適切なポジショニングにより有害事象が減少し,アドヒアランス向上に寄与した可能性が考えられる.また,腹臥位療法の継続時間を延長するには体圧が高い前額部の圧を下げることが必要16)と言われており,ポジショニングクッションによる姿勢アライメントの調整に加えベッド傾斜を行うことで前額部への体圧を分散させることが有効であった可能性が考えられる.

2021年3月から6月にかけて大阪府では第4波の感染拡大により病床は逼迫し,5月5日には重症病床稼働率は103%を記録していた17).その逼迫した状況下で,当院においても全スタッフが様々な情報や経験をもとに総力戦であたることを余儀なくされた.当院では初めての非挿管下腹臥位療法の導入であったが,医師や看護師だけでなく理学療法士が加わることで個々の運動機能や姿勢評価をもとにした腹臥位姿勢の調整が可能になりアドヒアランスの改善につながったと思われる.多職種がそれぞれの専門性を生かした知見をもとに患者を評価し治療を進めた今回の経験は今後の多職種連携にも生かされるものと思われる.

本検討では重症COVID-19患者に対して非挿管下腹臥位療法を実施し,腹臥位中の酸素化と呼吸回数は既報と同様に改善を認めた.しかし,COVID-19や他疾患を含めて非挿管下腹臥位療法の挿管率や生存率の改善はまだ十分に証明されていない.挿管下腹臥位療法がARDSの生存率の改善を示しているのに対して,非挿管下腹臥位療法が生存率の改善を証明できていない要因の一つに実施時間の違いが考えられる.非挿管下腹臥位療法は挿管下腹臥位療法と比べ,アドヒアランスに依存するため継続時間は短くなりやすい.非挿管腹臥位療法の生存率,挿管率の改善効果を検証するにはアドヒアランスが十分良い状態での検証が必要と考えられる.

本研究の限界として,以下の項目が挙げられる.一つ目に後ろ向きコホート研究であることが挙げられる.本検討は理学療法士が介入した非挿管下腹臥位療法はアドヒアランスを改善させる可能性を示しており,今後の効果実証の際には理学療法士を含めた多職種介入によるアドヒアランスも考慮した無作為比較試験を行うことが期待される.二つ目に日勤帯を対象としているため夜間の腹臥位実施時間が検討できていないことである.他の研究における腹臥位実施時間は終日を対象にしており,本研究でも夜間帯の腹臥位を実施していたが,患者主体で行っていたため正確な時間を記録できていなかった.夜間帯の実施時間も考慮すると既報と同程度の実施時間であった可能性が考えられる.

COVID-19流行期における理学療法士が介入した非挿管下腹臥位療法の実施率は良好で有害事象は少なく,呼吸状態に対する効果も良好であった.非挿管下腹臥位療法を実施する際は理学療法士を含めた多職種での連携によりアドヒアランスの向上を図れる可能性が示唆された.

本論文の要旨は,第31回日本呼吸ケア・リハビリテーション学会学術集会(2021年11月,香川)で発表し,座長推薦を受けた.

本論文発表内容に関して特に申告すべきものはない.