2014 年 30 巻 2 号 p. 121-131

2014 年 30 巻 2 号 p. 121-131

リスクコミュニケーション(risk communication、以下リスコミ)のメッセージとして想定される重要要素に事故・災害の生起確率などに代表される確率情報がある。確率情報が重要な理由は、地震や津波の発生が極値分布などの確率分布に基づいて予測され、また低線量放射線による人体への長期影響が確率的とされるように、工学をはじめとする多くの領域でのリスク評価や予測では、確率が不確実性を記述する中心手段だからである。だが実際には確率はリスコミのメッセージとして受け手に理解しやすいとはいえない。その理由の一つは「確率」という言葉の下に用いられているものが、実際には極めて多様な性質を持っていることによることが考えられる。すなわちコルモゴロフによる確率空間の概念を導入した数学的公理を満たしたものはすべて確率とみなせるため(Kolmogorov, 1933 坂本訳2010)、結果的に、極めて多様なものが確率に該当する。実際、リスク評価での不確実性の記述についても、単純な頻度に基づき分数のように算出される場合もあれば、極値分布に代表される確率分布によるもの、また天気予報のように頻度情報や確率分布を基礎にしつつも1回性の事象を予測するために最終的には各予報官の主観確率に基づくものなど多様である。この多様な確率の存在とそれをどう考えるかは確率解釈の問題として哲学ではよく知られるが(Hájek, 2012)一般にはあまり知られておらず、これが理解を困難にしている一因と推測される(広田,2011)。

加えて対象を頻度確率に限定しても、「10万人にX人死亡する」や「X分に1人が死亡する」といったように、確率空間の定め方により同一のハザードに対して生起確率の値は複数算出でき、また表記も複数可能であり、このことは、リスク評価、コミュニケーションのいずれにおいても問題となる。表記についてはリスク表現(risk format)の効果として80年頃から多くの研究がある(レビューは広田,2005; Visschers, Meertens, Passchier, & De Vries, 2009)が、これらは確率の程度を表す言語表現に対応させる試み(例えばBudescu, Broomell, & Po, 2009; 本田・山岸,2006; 吉川・岡本・菅原,1999; Windschitl & Wells, 1996)や、同一の確率を%やオッズ、頻度表現などに変えた場合の表現の効果に関する研究が中心であった(例えばHalpern, Blackman, & Salzman, 1989; Schapira, Nattinger, & McHorney, 2001; Siegrist, 1997; Slovic, Monahan, & MacGregor, 2000; Verplanken, 1997)。このうち頻度表現への着目は不確実性に関する人間の認知では頻度表現が生態学的な妥当性から理解されやすい、という主張(Gigerenzer & Hoffrage, 1995)の影響があると見られる。%やオッズなどに変えた研究としては、具体的には「X万人のうちY人が被害に遭う」という際のX万人という背景情報とY人の前面情報の数値の大きさの影響を取り上げたもの(Halpern et al., 1989)や、比較対象の有無による効果をみたものなどがある。結果は必ずしも一貫しないが、多くの結果では頻度表現では確率表現の場合に比べてより高い頻度認知になること、倍数に代表される相対リスク表現はそれ以外に比べ掛ける保険への支払意思額が高くなること、これらの傾向は数値の絶対的なレベルに影響されやすい、といった結果を示し、一定の成果を上げている。ただこれらの表現の検討は、所与の同一の確率について表現のみの効果の違いを取り上げているもので、前述の問題、すなわち同一ハザードで確率空間の取り方の違いによる算出値の影響を考慮に入れているわけではない。複数算出可能であることについての指摘はわずかで、例えばギーゲレンツァーが、ロケット打ち上げの事故のリスクに関して、企業側が公表した部品の故障率から積算した事故率(安全率)と、過去の事故の頻度から計算される事故率とが実際異なっていた例を挙げ(Gigerenzer, 2002 吉田訳2003)、またリスコミでの確率空間の取り方による違いの効果に関するSlovic, Fischhoff, & Lichtenstein(1978)がある程度である。彼らはシートベルト着用を運転者に呼びかける際のリスク伝達にあたり、単一トリップでの事故率と運転者の一生涯(50年間での40,000トリップ)での事故率を実験参加者に見せ、生涯単位の方がシートベルトの着用に関する意見を変化させた割合が多く、またシートベルト強制着用に好意的になった割合も高いことを明らかにした。また単一トリップと生涯単位での事故率をベルト着用に関する賛否の各意見とともに見せたところ、やはり生涯での統計に基づいた、より長い時間展望の呈示が有効であることを示した。表現の影響研究は重要ではあるが、このように確率空間の取り方による影響も指摘されていることから、この点はもっと検討する必要がある。

現実場面でのハザードにかかわる確率空間の定め方としては、同一の空間と対象者を前提とした「X年に1回」に代表される時間単位の算出と、時間を限定し「10万人にX人」に代表される集団(population)単位での算出がよく見られる。後者の集団単位での算出は保険集団や、死亡動態統計や交通事故統計のように、行政では頻繁に用いられている。それは元来社会統計のデータの算出が行政区に基づいて行われており、その点で当該行政府の意思決定に有効であるからであろう。だがリスコミにおけるこれらの形式での情報提供の有効性や、時間単位での情報提供との違いは明らかではない。実際にはどの集団や時間単位で計算するかによって、計算値も、また前面に押し出される表現も異なる。この点から考えると、集団を前面に出した集団単位でのリスク表現が、それ以外の、例えば時間を前面に出した時間単位でのリスク表現と同一であるのか、あるいはどのように異なって受け取られているのかを明らかにする必要がある。

なお不確実性に関しては、基礎系の心理学の中にも集団単位と時間単位での人間の反応を対比する研究がある。行動分析の選択行動研究の近年の主題の一つに遅延による報酬の価値割引(delay discounting)がある。これは1万円を今日もらえる場合と明日もらえる場合を比較すると、1日遅延した明日の1万円の方が価値を低く判断され、時間遅延により報酬への価値判断が変化する現象である。確実に報酬が得られないという点で遅延は一種の不確実性であり、遅延時間による割引関数は報酬が得られる確率と対応可能だと主張されている。また価値割引では、報酬を複数の他者と共有する状況を設定した際に他者の数による割引(社会割引といわれる)についても同様のモデルで記述できることから心理学上、これらは内的に類似した過程である可能性が示唆されている(伊藤,2000; Jones & Rachlin, 2006; Rachlin, 2006; Rachlin & Jones, 2007; 佐伯・伊藤,1998)。時間割引はいうまでもなく時間にかかわるものであり、一方複数の他者と報酬を共有する状況は、ある特定の集団単位で利益または損失を分け合うという点で集団を中心にした確率として考えることができる。リスク伝達における集団単位と時間単位は、これらとの対応から見ても、不確実性に対する人間の心理の重要な2つの側面を取り上げている可能性がある。保険などでは同一の属性を持った集団単位でリスク評価を行うことが基礎となる。また行政にとっても行政的な対応という観点から集団単位で、例えば同一の人口動態属性を持つ集団に単位が使われることが多い。しかし個人からの視点では保険集団として自分がどの集団に属しているかではなく、所属する複数の社会集団のうちアイデンティティの高いものや顕在的集団の方が意識化されやすく、この集団は必ずしも前述の保険集団と一致するとは限らない。一方、時間単位での呈示の場合、他者にかかわりなく自分個人の生活時間として経験的に捉えやすく、受け手に怖さや不安感をより高く感じさせる可能性がある。近年の意思決定における情動の重要性を主張する指摘(例えばDamasio, 2005 田中訳2010)から見ると、情動を喚起する呈示法は、より受け手の意思決定に結びつきやすい情報である可能性もある。そこで本研究ではまず単純に、現実に同一の事故・災害について、生起頻度の伝達の際にこれらの確率空間の定義と表現方法、具体的には集団単位と時間単位によってリスク認知や怖さ、対処の希望の程度が変わるかを検討する。その上で、研究2ではこれらの表現による主観的な認知構造の違いを検討する。さらに研究3では確率空間の定義による数値自体の大きさによる影響を制御し、集団単位での表現と時間単位の表現による認知や感情の違いがどんな要因によって生じるのかをより詳しく検討する。

身近で生起頻度が比較的よく知られている現実の事故・災害を取り上げ、対象名を伏せ、現実の生起頻度を集団表現または時間表現で呈示した際の評価の違いを検討した。

方法質問紙法での集団間比較による。まず人々の身近に生起している①自動車事故,②火災,③飛行機事故,④地震,⑤台風の5つの各事故・災害について、具体的な名称を伏せ、それぞれの生起頻度の情報を条件別に呈示した。厚生労働省の死亡動態統計(平成7年データ。厚生労働省大臣官房統計情報部,1995)に基づき、日本全体での実際の各事故・災害での死亡率から、質問紙T(時間表現)では調査時点での日本全体での時間当たり死亡者数(年・月・日当たりの死亡者数)、質問紙P(集団表現)では日本全体での人口10万人当たりの死亡者数を呈示した(表1)。この際、時間当たり死亡者数は災害の種類によっては分子となる数値が集団表現に比べ極端に大きくなってしまうため、分子の整数部が1桁になるよう分母を調整した。また地震、台風、飛行機事故については年間変動が大きいため、10年間の平均値とした。具体的な質問は次のとおりである。まず5つの事故・災害の平成7年度の1年間での日本全体での死亡率のデータ(例えば「年間で人口10万人当たり約11.4人が命を失っている」)を示した上で、これらの事故・災害の各々に対して1)認知的成分として生起頻度の評価(「7:きわめて高いと思う」~「1:きわめて低いと思う」)、2)情緒的成分として怖さの程度(「7:非常に怖い」~「1:全く怖くない」)、3)行動的成分として政府や公的機関がどの程度対処すべきだと考えるか(「7:政府や公的機関が全力をあげて対処を行うべき」~「1:政府や公的機関は全く対処を行う必要がない」まで)を各7段階で尋ね、また具体的に想定した事故・災害があればその記入を求めた(行動的成分については対象とする事故・災害が必ずしもすべて個人で対処行動がとれるものではないため、共通項として行政への働きかけを行動準備成分として尋ねた。またいずれも「判断できない」という選択肢があった)。さらに関連する3つの質問に回答後、最後に回答の困難度を7段階で尋ねた。実験参加者はすべて学生(大学の学部生・短大生)で集団表現の実験参加者68名(男4名、女64名)、時間表現の参加者62名(男1名、女61名)、計130名で、平均年齢は18.5歳(SD .74歳)であった。

| 調査票 | 表現 | |

|---|---|---|

| 自動車事故 | P | 人口10万人当たり約11.4人 |

| T | 1時間当たり約1.6人 | |

| 火災 | P | 人口10万人当たり約1.1人 |

| T | 1日当たり約5.2人 | |

| 飛行機事故 | P | 人口10万人当たり約0.08人 |

| T | 10年間を平均すると1カ月に約8.1人 | |

| 地震 | P | 人口10万人当たり約0.02人 |

| T | 10年間を平均すると1カ月に約2.4人 | |

| 台風 | P | 人口10万人当たり約0.03人 |

| T | 10年間を平均すると1カ月に約2.8人 |

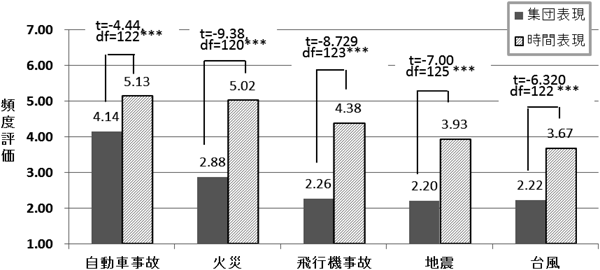

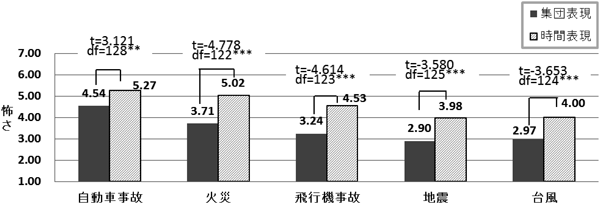

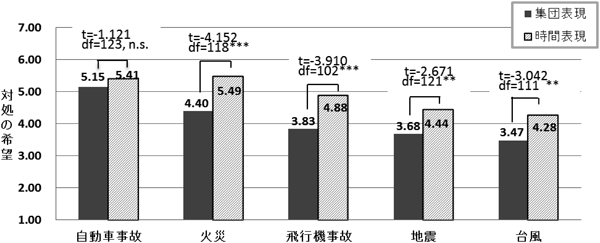

「判断できない」はいずれも少なかったことから欠損値として扱い、各事故・災害に対する評価を分析した。その結果、用いた全対象において、時間表現の方が集団表現より3評価項目のすべてで有意に高く評価された。まず頻度の評価の平均値を見ると、全対象で時間表現が集団表現よりで有意に頻度評価が高かった(図1。自動車事故から台風まで、いずれもp<.001)。「怖さ」についても(図2)頻度評価に比べ差が小さくなるものもあるが有意差が見られた(自動車事故p<.01;火災、飛行機事故、地震、台風はいずれもp<.001)。「行政への対処の希望」は(図3)自動車事故を除くと表現間で有意差があったが、やはり頻度評価に比べ差が小さかった(自動車事故、n.s.;火災、飛行機事故、地震p<.001;台風 p<.01)。

結果のように、3つの評価項目とも時間表現が集団表現より頻度や怖さが有意に高く評価され、表現による評価の違いは頻度評価で最も大きく、次いで怖さ、対処の希望の順であることが明らかになった。このことから、表現は認知的成分だけでなく情緒的成分にも影響する一方、対処の希望の行動的成分での影響は小さく、これに関してはハザードの質的要素、すなわち火災や地震、台風、飛行機事故のように公共性が高く、個人では対処できず法的規制が強くかかわる性質のものと、自動車事故のように身近で個人的なもので異なっていることが考えられる。そこで次に事故・災害名を呈示してその性質がより明示的になったときの表現の効果と、リスク認知の全体構造と表現の関係について検討する。

研究2では生起頻度に加えて対象事故・災害名が明示された場合のリスク評価の違いや、伝達表現によるリスク認知の構造(分析的には因子構造)の違いの有無を明らかにする。

方法質問紙法を用いた。研究1と共通の5つの事故・災害を用い、実験参加者には各事故・災害の名称を「自動車事故」のように明示した上で、当該事故・災害の1)質問紙TI(時間表現)では時間当たりの死亡者数(年・月・日当たりの死亡者数)、2)質問紙PI(集団表現)では人口10万人当たりの死亡者数(研究1と同一)を呈示した。実験参加者はこれらの情報に基づき1)生起頻度の多さ、2)怖さの程度、3)政府・公的機関による対処の希望の程度、を各7段階評定し、加えて4)各事故・災害に対する質的認知(9項目)の回答を求めた。4)の項目はSlovic, Fischhoff, & Lichtenstein(1982)のリスク認知の構造を検討した研究で2因子構造を規定する因子負荷量の高い評価尺度として「自発的–受動的(以下、自発的。( )内同様)」「被害に遭うとすぐ死亡する–時間経過後死亡する危険がある(死亡の即時性)」「このリスクに接している人は危険を正確に知っている–正確に知らない(正確な知識がある)」、「個人で危険性を制御不可能–個人で制御可能(個人で制御不可能)」「新しい–古い(新しい)」「一度に人命を数名ずつ奪う–一度に多くの人命を奪う(カタストロフィックでない)」「危険性の存在に慣れてある程度普通に考えられる–直感的に恐ろしい(慣れている)」「致命的でない–確実に致命的(致命的でない)」「将来の人類に影響大–将来の人類に影響なし(将来の人類に影響)」の9つを用い、それぞれ7段階評定を求めた。実験参加者は短大の女子学生で、集団表現での実験参加者が47名、時間表現48名の計95名であった。

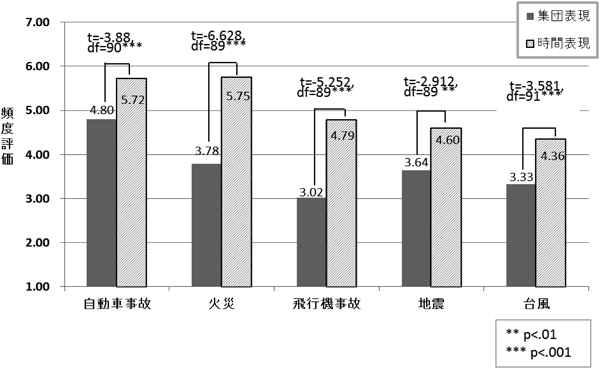

結果名称を明らかにした場合頻度評価は全対象で呈示法による有意差が見られたが(自動車事故p<.001、火災p<.001;飛行機事故p<.001;地震p<.01;台風p<.001、図4)、怖さや対処の希望については火災を除くとすべて有意差は見られなかった(怖さ 自動車事故t=−1.660, df=92, n.s.;火災t=−2.614, df=92, p=.01;飛行機事故t=−1.738, df=74.1, p=.09;地震t=−.269, df=91, n.s.;台風t=−.452, df=91, n.s.;対処の希望 自動車事故t=−1.177, df=86, n.s.;火災t=−3.095, df=89, p<.01;飛行機事故t=−1.590, df=74.1, n.s.;地震t=−.782, df=88, n.s.;台風t=−.781, df=86, n.s.)。以上から、研究1とは異なり、ハザード名が示されて対象の性質が明らかになった場合には、表現の効果は頻度の評価では差があるものの、怖さや対処の希望では差があまりないことがわかる。

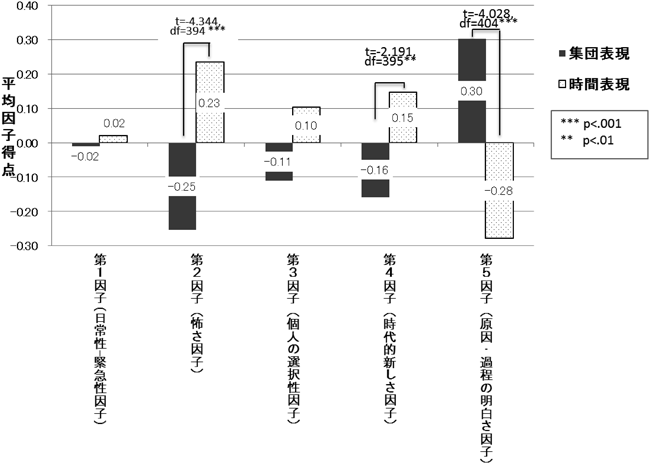

次に、リスク表現による認知構造の違いを検討する目的で5つの事故・災害を通じてこれらに対する評価についての因子分析を行い、認知構造を検討した。頻度評価、怖さ、対処の希望に今回尋ねた9つの尺度を加えた12尺度で最尤法での探索的因子分析を行い、得られた因子について固有値1以上となった5因子でバリマックス回転を行った(SPSS ver.15.0で実施)。5因子での累積因子負荷量は65.4%、回転後の因子行列は表2である。第1因子では「致命的でない(.855)」「慣れている(.506)」「カタストロフィックでない(.403)」が正で高い値を持ち、負では「死亡の即時性(−.417)」「怖さ(−.300)」となり、日常性–緊急性の因子と考えられる。第2因子は「怖さ(.751)」が最も高く、「社会的対処を希望(.567)」「頻度が高い(.547)」が続いており、怖さの因子と考えられる。第3因子は「自発的(.538)」が正で、「個人で制御不可能(−.625)」が負で高い値となり、個人の選択性の因子と考えられる。第4因子は「新しい(.579)」「死亡の即時性(.425)」が高く、「死亡の即時性」は原因となる技術などの性質を反映していると考えると、この因子は時代的新しさを表す因子と考えられる。第5因子では「正確な知識がある(.458)」「死亡の即時性(.448)」が高く、解釈が難しいが、受け手にとっての事故・災害の原因・過程の明白さを表すと考えられる。

| 変数 | 因子負荷量 | ||||

|---|---|---|---|---|---|

| 第1因子 | 第2因子 | 第3因子 | 第4因子 | 第5因子 | |

| 致命的でない | .855 | .064 | .056 | −.196 | .089 |

| 慣れている | .506 | −.177 | .154 | .048 | .000 |

| カタストロフィックでない | .403 | −.144 | .219 | .060 | −.015 |

| 怖さ | −.300 | .751 | .218 | −.066 | .113 |

| 社会的対処を希望 | −.066 | .567 | −.121 | .072 | .036 |

| 頻度が高い | .047 | .547 | .386 | .085 | −.180 |

| 自発的 | .196 | .116 | .538 | .100 | .012 |

| 個人で制御不可能 | −.165 | .116 | −.625 | .315 | .126 |

| 新しい | .006 | .087 | −.041 | .579 | .003 |

| 死亡の即時性 | −.417 | −.005 | .062 | .425 | .448 |

| 正確な知識がある | .058 | .021 | −.056 | −.001 | .458 |

| 将来の人類に影響 | −.016 | .282 | −.215 | .148 | .018 |

a) 負荷量の絶対値.30以上は太字。

これらの5因子について、呈示した表現による違いを見たところ(図5)、第2因子、第4因子、第5因子で有意差が見られ、生起頻度の表現が違うだけでも、受け手のイメージには部分的に違いがあることが明らかになった。具体的には、第2因子では集団表現は負値だが時間表現は正値(集団表現−.25、時間表現.23, p<.001)であり、第4因子(集団表現−.16、時間表現.15, p<.01)、第5因子(集団表現.30、時間表現−.28, p<.001)でも大きく異なっている。因子の解釈から見ると集団表現は相対的には怖くなく、時代的には古く、原因・過程が明白であるのに対して時間表現は怖く、時代的に新しく、しかし原因・過程が不明確に感じられると認知されていること、一方で日常性–緊急性や個人の選択性に関しては、表現による違いが生じないことが明らかになった。

結果から、ハザード名は、受け手のリスク認知で生起確率の表現方法による違いを上回る強い影響を与えることが明らかになった。このことはリスク認知において、対象名から得られるハザードの具体的なさまざまな性質が強い影響を与えていることを示しており、よく知られたリスク認知の構造と危険度評定の関係を検討したSlovic, Fischhoff, & Lichtenstein(1980)の結果とも一致する。

ただし、それでもなお表現によって3つの因子得点に有意差が見られたことは注目される。従来リスクの質的側面(恐ろしさや新しさなど)と量的側面(発生頻度や確率)は独立したものとして捉えられてきたが、研究2の結果から見て生起確率に代表される量的な情報の表現方法も質的認知に一定の影響を与えている可能性があり、コミュニケーションに際してはこの点も一定の留意が必要だと考えられる。

研究1、2では時間表現が集団表現よりも認知的成分と情緒的成分において有意に高く評定されるという結果が得られた。しかし、時間表現の方がより頻度や怖さが高く認知される理由は、伝達される分子の値自体が後者の方が大きいという数値の絶対的な大きさの効果、いわゆる分子効果(denominator effect)(例えばLevy & Baron, 2005)の可能性も考えられる。またKunreuther, Novemsky, & Kahneman(2001)は人々は10~6レベルの極めて小さい値に対しては感受性がごく低く相対的にしか理解できないとしており、本研究の1、2でも集団表現は10万分の1レベルだったため、人々の感受性が低いために相対的に数値の大きい時間表現との間で差が生じた可能性もある。そこで、研究3では実験的に操作を行い、分子や分母の値そのものを人工的に両表現で等しく、あるいは数値の大きさを近くした場合でもリスクの表現別で認知的および情緒的成分で差があるかを検討する。

方法研究1・2同様に質問紙法を用いた。対象は自動車事故と火災の2つとした。死亡者数は現実(平成7年時点、厚生労働省人口動態統計)の日本全国での自動車事故および火災の死亡者数に基づく値を集団表現と時間表現のそれぞれでまず算出した。次に、分母や分子の数値の絶対的な大きさの効果と、表現による効果を別に制御する目的で4種類の分母(「1日当たり」や「10万秒当たり」)の表現と、4種類の分子の数値を組み合わせたものを呈示した(表3)。具体的には、①研究1・2で使用した「100,000人当たり」(P10)という集団表現、②①と分母の数値をそろえた時間表現である「100,000秒当たり」(T10)(なお10万秒は27.7時間に相当)、③時間表現でよく使われる「1日あたり」(T1)、④③と対応し、かつT10(100,000秒当たり)と数値を近くした表現、すなわち1日を秒に換算した「86,400秒当たり」(T8)、の4条件を設定した。具体的な情報提示と設問は次のとおりである。最初の導入の文章は研究1と同様で、その下にA~Dの4つの匿名の事故・災害について以下の説明を呈示した。『(1)Aという事故・災害の特徴「Aのために、日本では年間で86,400秒あたり約44.9人が命を失っている」』続いて、この頻度について、「極めて多い」から「ごく少ないと思う」までの7段階および「わからない」で回答してもらい、さらに怖さについて、やはり7段階と「わからない」で回答してもらった。どの分母(86,400あるいは100,000あるいは1)が使われるかは質問紙内で一貫させ、実験参加者間要因とした。一方、分子については自動車事故と火災の現実の統計量(死亡率)に基づき各分母に対応する値を算出して用いたもの2つと、分子の数値の大きさの影響を見る目的で、自動車事故について各分母で算出される分子の値のうちで最も大きな数値である44.9と、火災での同じ値である4.3の2つ、計4つの値を分子とした。したがって、現実に正しい値2つと、人工的な値2つが刺激となる。なお分子の数値が昇順または逆順にならないよう呈示順序はランダムとし、実験参加者間でカウンターバランスをとった。実験参加者は呈示された情報に基づき1)生起頻度の多さの評価、2)怖さの程度についてそれぞれ7段階評定を行った。また各リスクに対して回答の困難度(7段階評価)と情報のわかりやすさ(5段階評価)の程度を尋ねた。

| 条件名 | 呈示した分母の値 | 呈示した分子の値 | |||

|---|---|---|---|---|---|

| P10 | 100,000人当たり | 44.9 | 1.1 | 4.3 | 11.4 |

| T1 | 1日当たり | 44.9 | 3.7 | 4.3 | 38.8 |

| T8 | 86,400秒当たり | 44.9 | 3.7 | 4.3 | 38.8 |

| T10 | 100,000秒当たり | 44.9 | 1.1 | 4.3 | 11.4 |

囲われている数値は現実の統計の正しい換算値になっているもの。実線 自動車事故の実際の統計量から導かれる値。点線 火災についての統計量から導かれる値。

実験参加者は4年制大学の通信課程の学部生53人(男41、女12、平均年齢19.5歳)および通学課程の学部生および院生39名(男26、女10、不明3、平均年齢21.6歳)である。質問紙別の実験参加者数はP10条件21名(男15、女6)、T1条件26名(男19、女7)、T8条件20名(男性15、女5)、T10条件22名(男18、女4)であった。

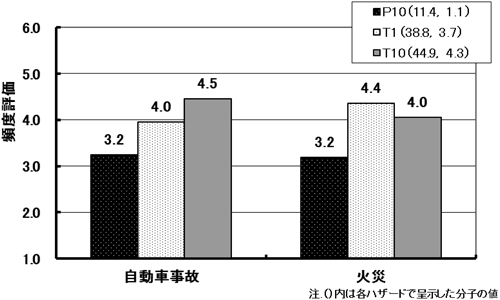

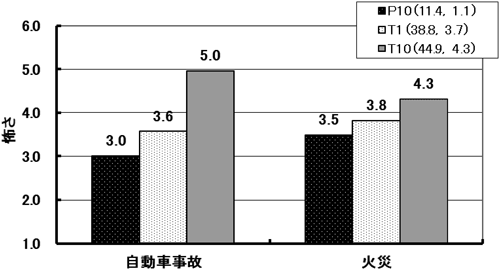

結果現実統計量に基づく換算での比較まず現実の火災・自動車事故の統計上の死亡率を分母の数値の大きさに合わせて換算したもの(表3の囲われた数値間)を呈示した条件間(P10、T1、T10条件)で違いを検討したものが図6、7である。ともに凡例の( )内の最初が自動車事故、次が火災に基づいて計算したときに分子として用いられた値を示す。これらは現実の値を換算したものでの比較なので、この場合の数値は研究1同様、表3のように分母、分子とも当然ながら数値としては異なる値の比較となる。結果は、どちらのハザードでも頻度認知が最も低いのは分母が10万人当たりで分子の値が小さいP10条件(自動車事故M=3.2、火災3.2)であった。時間表現間では、自動車事故ではT10がT1より高い(T1条件M=4.0、T10条件4.5)が、火災では逆にT1がT10より高い(T1条件M=4.4、T10条件4.0)。怖さに関してもP10条件が最も低く、T10が最も高いという順序は共通で、やはり集団表現の方が時間表現より評定が低くなる傾向がより顕著に見られた(自動車事故 P10 M=3.0, T1 M=3.6, T10 M=5.0;火災 P10 M=3.5, T1 M=3.8, T10 M=4.3)。これらの結果は評定を間隔尺度とみなして行う分散分析では有意ではなかった。ただしこの質問紙の場合、回答について個人差が大きく、評定カテゴリーの使い方に個人間で偏りがあったために量的データとみなす統計処理が適切ではなかった可能性が考えられた。そこで間隔尺度ではなく順位尺度とみなしてFisherの直接確率による検定を行ったところ、有意差が見られた。(表4参照。自動車事故頻度 Fisher p<.001;怖さ Fisher p<.001;火災頻度 Fisher p<.001, Kruskal–Wallis p=.063;怖さ Fisher p<.001, Kruskal–Wallis n.s.)。これらの結果から見ると、火災の頻度の場合以外は「100,000秒に」という表現が最も頻度認知や怖さを高く見せ、次いで「86,000秒に」、最も頻度や怖さが低く評価されるのは「100,000人に」という表現であった。

| ハザード | 表現 | 評定(人) | |||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 中央値 | Fisherの直接確率 | Kruskal–Wallis | |||

| 自動車事故 | 頻度 | P10 | 21 | 2 | 6 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | p<.001 | p<.05 |

| T1 | 24 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 4 | ||||

| T10 | 20 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 5 | ||||

| 怖さ | P10 | 21 | 4 | 7 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | p<.001 | p<.01 | |

| T1 | 25 | 4 | 7 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | ||||

| T10 | 21 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 5 | 2 | 5 | ||||

| 火災 | 頻度 | P10 | 21 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | p<.001 | p=.063 |

| T1 | 25 | 2 | 1 | 3 | 8 | 4 | 5 | 2 | 4 | ||||

| T10 | 21 | 0 | 7 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | ||||

| 怖さ | P10 | 21 | 2 | 5 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | p<.001 | n.s. | |

| T1 | 26 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | ||||

| T10 | 20 | 1 | 4 | 0 | 6 | 2 | 6 | 1 | 4 | ||||

前項の結果は、しかし分子の大きさの順になっているため、分子効果である可能性がある(数値は自動車事故44.9, 38.8, 11.4;火災4.3, 3.7, 1.1)。そこで次に、分子・分母の数値は完全に同じだが時間・空間という単位のみが異なる場合の差(P10とT10)を比較した。その結果、これらは前項同様分散分析では有意差が見られなかったが、Fisherの直接確率でいずれでも0.1%水準で頻度および怖さの評価ともに有意差が見られ、一部(分子がいずれも4.3だった場合の頻度評価)を除くと時間表現の方が有意に高く評価されていた(表5。ただし、Kruskal–Wallis検定ではいずれもn.s.)。自動車事故では怖さの分布もやはり集団表現より時間表現の方が高い側にシフトしている傾向が見られた(Fisher p<.001)。一方で、「1日当たり」が分母になるT1条件とそれを換算した「86,000秒当たり」のT8条件では有意差は見られず、分母の値の数値自体の大きさによる影響はないことが明らかになった。

| ハザード | 表現 | 評定(人) | |||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 中央値 | Fisherの直接確率 | Kruskal–Wallis | |||

| 自動車事故 | 頻度 | P10 | 21 | 0 | 3 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | p<.001 | n.s. |

| T10 | 21 | 0 | 7 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | ||||

| 怖さ | P10 | 21 | 0 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | p<.001 | n.s. | |

| T10 | 20 | 1 | 4 | 0 | 6 | 2 | 6 | 1 | 4 | ||||

| 火災 | 頻度 | P10 | 20 | 1 | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3.5 | p<.001 | n.s. |

| T10 | 20 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 5 | ||||

| 怖さ | P10 | 20 | 1 | 4 | 3 | 0 | 4 | 5 | 3 | 5 | p<.001 | n.s. | |

| T10 | 21 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 5 | 2 | 5 | ||||

結果のように数値を同じにそろえても表現が異なる場合フィッシャーの直接確率による検定で有意差が見られたことから見ると、時間表現は、頻度認知と怖さの両方について、相対的には強い効果を与えていると考えられる。

また一方で、数値を完全にそろえて集団表現と時間表現とで呈示した場合でも部分的に差が見られ、分子が44.9と2桁の場合、頻度評価について時間表現の方が集団表現より高い傾向が見られた。ただし、分子が4.3の場合には中央値に差は見られなかったことからみて、空間・時間という表現のモードそのものが頻度や怖さの評価に与える影響は限定的ではある。だがそれでも全般には時間単位は集団単位よりも怖さを高く評定される傾向が明らかになった。

本研究では死亡率の呈示の際に、時間表現の方が集団表現よりも頻度評価が高くなる傾向があり、また一部ではあるが、時間表現で怖さや対処の希望にも影響を与える部分が見られる(研究1)ことを明らかにした。またこの効果は分子効果や分母の数値の大きさの影響を除いても見られる(研究3)ことから、単なる分母・分子の数値の大きさによるものではないこと、一方で実際のハザードの名称が呈示されたときには影響は縮小する(研究2)ことが明らかになった。このことから、リスコミでリスクの大きさを数量的に伝達する際には、時間表現の方が影響力は大きいと考えられる。

時間表現が集団表現よりも影響が大きいことの理由はいくつか考えられる。すでに述べたように確率認知に関してはGigerenzerら(Gigerenzer, 2002; Gigerenzer & Hoffrage, 1995)が適応的な観点から生態学的に妥当性のある呈示法はより正確な認知につながることを主張している。彼らは乳がんの検診によるがんの発見率について、確率を用いた呈示方法と頻度的な説明の両者を用いて比較を行った結果、頻度による説明では誤解が少なく理解しやすいことを明らかにした。そして、人間は本来日常環境の中で確率情報に接してきており、日常環境の中で不確実性に接する場合は頻度的であることを理由として挙げている。本研究で用いた表現は人口集団を分母とした集団単位と死亡者の発生頻度を分母に時間をとって表した時間単位で、いずれも頻度表現の範疇に含まれるものである。だが、通常よく用いられる集団単位は数万人単位など現実には我々が直接経験することのない集団規模であるのに対し、時間単位は少なくとも自分の人生や日常生活の単位から経験可能であることからすると、後者の方が生態学的妥当性は相対的に高い。したがって、この生態学的な理由から時間単位の方が理解しやすさが高く、また直観に訴えることから、より決定に結びつきやすかったことが考えられる。

もう一つの理由として、学習理論からの説明が挙げられる。学習理論では確率を頻度に基づき継時的に学習されるものとして捉えている。これは動物の不確実性学習の際には言語を用いることができないため、確率的に呈示される刺激選択肢に強化子を随伴させて選択行動を形成していく、すなわち時間軸の中で不確実性を学習することになるためである。ヒトの場合、確率は言語的に呈示されることが多いが、しかし過去に環境の中で生じる不確実性に接した経験が不確実性の認知の基礎にあるとすれば、同様のことが考えられる。したがってこの点からも、時間軸で不確実性を捉えることは、より容易で感受性も高い可能性が示唆される。

また頻度と直接的に関連性のない「怖さ」という感情要素についても、表現による差が出たことは注目される。リスコミや意思決定研究では、二重過程モデルへの注目など近年感情要素の果たす役割が特に注目されている(Kahneman, 2002 友野・山内訳2011;中谷内,2012)。本研究が明らかにしたように、表現によって感情要素に差が生じることは、集団や時間という単位が不確実性認知に根源的な影響を与えている可能性も考えられる。これらの理由や影響関係については今後の詳しい検討が必要である。

なお本研究では研究1・2とも実験参加者集団は女性が主である。リスク認知においてはWhite–Male効果(Flynn, Slovic, & Merts, 1994)はじめジェンダーが認知に影響するとする報告が複数あり、一つの研究トピックとなっている。表現の効果に関してはジェンダー差を指摘するものは現時点ではない。また、男女を含んだ研究3の結果と研究1・2との傾向には特に大きな差が見られないことから、特に問題にはならないと考えるが、各事故・災害に関する評定については一定の影響がある可能性はあり、その点は念頭に置く必要がある。

本研究の応用面への示唆として、一般に事故や災害のリスク情報では時間単位の方が分子の値が大きくなることから見ても、集団単位よりも時間単位での呈示が頻度を高く認知させ怖さを感じさせる上では有効なコミュニケーション方法と考えられる。研究3では数値を完全に同じにしても時間単位と集団単位では差が見られなかった。だが換算すると、集団単位での、例えば「10万人に44.9人が死亡する」は時間単位での「10万秒に44.9人が死亡する」よりずっと高い率なのである(前者は10万秒に換算すると約177人)。にもかかわらず前者を低く評定してしまうことは、人は集団単位について、数値の効果を差し引いても時間単位の表現に比べてかなり感受性が低いといえよう。

現実のリスコミでは、例えば福島原発事故以降の低線量放射線の確率的影響の伝達においても「広島・長崎の12万人を対象として寿命調査が行われてきました。そして、この調査の結果、われわれにわかっていることは、100ミリシーベルトになるとがんによる死亡率が0.5%増えるということです(中川,2012)」に代表されるように集団単位の数値が多く用いられている。しかしこういった集団単位での確率情報はしばしば一般市民にとってどう判断すべきか、困惑を生みやすい。もちろん生起確率を時間表現にしたところで、計算根拠の前提として集団の大きさは関わってくる。また、コミュニケーションで扱われる確率はしょせん言語表現の中のものであり、厳密な意味での時間単位ではない。時間表現にすることで対象集団についての誤解が生まれる可能性も高い。しかし本研究からは、多数の集団に基づいた疫学調査の結果をただ述べるのではなく、時間表現に代表されるような、より個人が日常的な視点で判断しやすい、生態学的に妥当な表現を用いることが重要であることを示唆している。