2024 年 26 巻 p. 1-14

2024 年 26 巻 p. 1-14

本稿では,私立大学の補助金申請行動を社会学的新制度論によって解釈することを通じて,各種改革に応答する大学の“本音”と“建前”のありようの一部をデータから照射することを試みた。そのために,私立大学が補助金申請行動を選択するさいの認識について,私立大学等改革総合支援事業タイプ1を事例として,社会学的新制度論の嚮導概念である「脱連結」と「同型化」を援用し,申請行動とのギャップを統計的因果推論から実証した。結果からは,私立大学等改革総合支援事業タイプ1に対して,表向きは政策的要請に沿いつつ,実質的な活動は従来どおりとする「脱連結」は行われておらず,むしろ従来の活動に合致する場合に,申請行動を選択していることがわかった。また,政策的要請に黙従する「同型化」による申請行動もなされていなかった。よって,私立大学は相応に行動選択の余地をもっていると考えられる。ただし,政策的介入に対して身の丈に合う応答しかできないとすれば,各種補助金事業は大学間の相対的な位置を変更する機能をもちえず,かえって歴史的経路依存を維持・強化したり,組織の行為能力を超えるような取組みが受容されがたかったりする可能性がある。

This study aims to elucidate the true and false responses of universities to various reforms by interpreting the grant application behavior of private universities based on the sociological new institutional theory. The study analyzed data of university responses, used Private University Reform Type 1 as a case study, and applied the concepts of decoupling and isomorphism, which are guiding concepts in the sociological theory of new systems, to the perception of private universities when they apply for grants. Results demonstrated a gap between universities’ typical application behavior and application behavior assessed through statistical causal inference. The study showed that the decoupling of Private University Reform Type 1, which ostensibly conforms to policy demands while substantive activities remain the same as before, does not occur. Instead, an application behavior is selected when it is consistent with conventional activities. In addition, the study observed no isomorphism in application behavior, which is tacit compliance with policy requests.

本稿の試みは,私立大学の補助金申請行動を社会学的新制度論によって解釈することを通じて,各種改革に応答する大学の“本音”と“建前”のありようの一部をデータから照射することにある。そのために,私立大学が補助金申請行動を選択するさいの認識について,私立大学等改革総合支援事業タイプ1を事例として,社会学的新制度論の嚮導概念である「脱連結」(decoupling)と「同型化」(isomorphism)を援用し,申請行動とのギャップを統計的因果推論から実証する。本節ではまず,社会学的新制度論の特徴を踏まえつつ,同論から大学改革に応答する大学をみた研究と(第1項),機関単位の競争的補助金に対する行動選択をとらえたえた研究を披見し(第2項),両者を架橋する分析課題を提示する(第3項)。

1.1 社会学的新制度論からみた大学改革への応答社会学的新制度論は,組織間の類似性がなぜ起こるのかを問うことによって,組織や人間の行動原理を見出そうとするアプローチである(伊藤 2002,p. 147)。特徴は,環境要因として広く社会に認知されている価値や規範といった文化的要因(「制度的環境」)を重要視したことにあり,その圧力によって組織構造が規定されると考えることにある(東 2004,pp. 84-86)。こうした枠組みは,学校や病院のような,必ずしも成果が明確ではない非市場型組織でこそ力を発揮する。非市場型組織では,組織の存続を合理性や効率性だけに依存できず,価値や規範によって正当性を担保しようとするからである。その過程で組織間の類似性――「同型化」(DiMaggio and Powell 1983, pp. 150-152)――が生じるが,非合理・非効率な「同型化」もまた組織の存続を危ぶませるので,公式の構造と実践を意図的に乖離させる「脱連結」(Meyer and Rowan 1977, pp. 356-359)によって,日常的な活動を保護することがある。このように,社会学的新制度論は非市場型組織の行動選択の解釈に適しており,「脱連結」と「同型化」はその嚮導概念である。

社会学的新制度論は,非市場型組織の中でも,特に制度的環境に依存傾向のある高等教育組織の環境適応の説明に優れており(齋藤 2014,pp. 221-224),社会学的新制度論から高等教育組織を照らした既存研究では,制度的圧力としての各種の大学改革への応答との関連が描かれている。たとえば佐藤・山田(2004,pp. 179-183)は,シラバス制度の定着の背景には,大学改革の動向を受けた組織の正当性担保があったと説明する。授業の始まる半年前にシラバスを書くことが普及するが(「同型化」),実際の授業では最新の情報を盛り込むことになる(「脱連結」)。また藤村(2016)は,法人化後の国立大学の現状から,「脱連結」はもはや機能せず,政府による監査を経由して「植民地化」(colonization)にいたっているという。2000年代中盤以降の国立大学では,「脱連結」による実践の保護が困難になりつつあるというのである。これを続く藤村(2017)は,政府主導の改革事例としてアクティブラーニングや競争的研究費をとりあげ,現場での実践とアウトカムの関連構造を検討することで裏づけた。さらに,佐藤編著(2018,p. 367)や佐藤(2019,pp. 213-268)は,大学改革が示す何らかの施策に対して各大学が,表向きは政策的要請に沿いつつ,実質的な活動は従来どおりとする「脱連結」と,政策的要請を金科玉条のように鵜呑みにし,指示に黙従する「(被)植民地化」を組み合わせて応答していると指摘する。たとえば,「3つのポリシー」にかんする文書をそれぞれ作成しながらも,実際の大学教育のあり方にはほとんど変更を加えないこと(「脱連結」)や,文部科学省や認証評価機関の支持どおりにものごとをすすめていくこと(「(被)植民地」)などである。

ここで,藤村や佐藤のいう「(被)植民地化」は,監査によるコントロールを指し(Power 1997=2003,pp. 129-134),組織の制度的環境への適応を重視する社会学的新制度論の観点からは,専門家等の規範に促される「規範的同型化」(normative isomorphism)と,政府などの上位システムに依存する「強制的同型化」(coercive isomorphism)の両方を含んでいると考えられることができる。これ以外に,「同型化」には他組織を模倣する「模倣的同型化」(mimetic isomorphism)もある1 が,いずれも理念型である。

このように,社会学的新制度論からみた大学改革への応答にかんする先行研究を披見すると,「脱連結」と「同型化」の程度や組み合わせに解釈がわかれている。

世界的な大学改革のトレンドの1つに,競争的資金配分を手段とした高等教育の市場化がある(天野 2004,p. 181)。日本の高等教育が本格的に市場化に踏み出したのは,1990年代以降のことであった(大場 2009,p. 15)。手段としての競争的資金配分が積極的に用いられ始めたのは,「21世紀COEプログラム」(2002-2004年)やグッド・プラクティス(GP)型事業2 などの,2000年代の各種補助金群である(松宮 2018a,p. 83)。これらは,大学の一部の組織や研究者のグループが研究資金を申請・獲得する,プロジェクト単位の助成であった(丸山 2005,p. 34)。

その後,大学機関単位の競争的配分が強化された契機は,「大学改革実行プラン」(2012年)にある。このプランで特に注目されたのが,私立大学に対する競争的資金配分の制度化であった。もともと私立大学に対する資金配分は,基盤的経費である一般補助と,競争的経費である特別補助で構成される私学助成で行われてきた。ところが,このプランにもとづいて起草された補助金事業である「私立大学等改革総合支援事業」(2013年~2023年現在)は,選定されれば,基盤的経費である一般補助の配分割合も上乗せされるという仕組みであった。また,補助金事業の支援を受けるためには,あわせて制約条件の充足が求められた(小林 2019)。このような誘導的手法は,建学の精神にもとづく自主的で多様な教育研究の推進を阻害するとして,私学関係団体から批判されることになった(日本私立大学連盟 2018)。

昨今の機関単位の競争的補助金事業の基本的な条件を整理した小入羽(2015)によれば,私立大学等改革総合支援事業も含めて,特に2013年度以降の補助金制度では,特定の機能強化や機能別分化が埋め込まれるようになってきたという。二宮(2017)は,このように近年の競争的補助金事業が教育の内容・方法(内的事項)にまで踏み込んでいることを批判するなかで,例として私立大学等改革総合支援事業のタイプ1(以下,「タイプ1」)を挙げている。毎年3~5つの異なるタイプが用意される私立大学等改革総合支援事業において,教育の質保証をテーマとするタイプ1は,予算規模や選定校数等が現在にいたるまで一貫して最多であり,いわばこの事業の象徴である。これは,教育の質の問題が,そのまま学士課程教育の大半をになう私学問題である(瀧澤 2016,pp. 43-44)ことからも自然である。そのうえで,タイプ1へ申請・採択(選定)されたとしても,そのことが教育投資や定員充足に必ずしもつながらないことも示唆されている(松宮 2019)。

こうした補助金事業への申請は,もちろん義務ではない。事業の要領を公示したのち,大学の申請を受けて選定(採択)される方式は,行動選択があくまでも大学に委ねられていることを意味する。そこで小入羽(2016)が指摘したのは,採択―不採択ではなく,それ以前の大学の行動(申請―未申請)のゆえんに着目する重要性であり,申請していれば関心があり,していなければないという大学の認識(関心の有無)を,5つの補助金事業3 に対する申請の有無から描こうとした。同様の試みは,原田(2017)が3つの補助金事業4 を対象に行っており,一定の機能別分化が生じたことを明らかにしている。これらの研究は,認識を申請行動で代理しているが,私立大学等改革総合支援事業は対象になっていない。同事業を対象としたものとしては松宮(2018b)があり,タイプ1の申請行動が,教育投資に対してむしろ負の効果をもたらす可能性が示されている。ただし,各大学がどういう認識にもとづいて申請行動をとったのかについては射程外とされている。

このように,大学改革への応答にかんしては,社会学的新制度論の立場からみれば,大学の「脱連結」と「同型化」の程度や組み合わせに解釈がわかれている。他方,補助金に対する行動選択の先行研究では,申請が主体的な行為であることを前提に,申請の有無を認識変数とみなし,申請行動自体が積極的な意思の表明であるとみなしている。言い換えれば,大学改革への応答として,前者では認識と行動の間にギャップが存在する可能性を検討する一方,後者ではギャップは存在せず,行動が直接認識を代理するものと考えられている。

そこで本稿では,両者のへだたりを以下の処方箋によって架橋してみたい。まず,認識変数(「脱連結」「同型化」)を操作的に定義する。次に,認識変数(「脱連結」「同型化」)と行動の間に,因果効果を仮定する。認識変数(「脱連結」「同型化」)を原因とし,何らかの行動選択を結果とし,その間のギャップが観察されれば,「脱連結」「同型化」の存在と程度を示唆できる。最後に,行動選択の結果が明瞭なものとして,特定の補助金事業を分析対象とする。社会学的新制度論がみた既存研究が挙げるシラバス,アクティブラーニングなどは,既に大学全体に波及しており行動選択の有無を評価するという側面からは困難をともなうからである。私立大学に投入される公的資金は,もともと「同型化」を起こすための役割も含んでいる(Altbach 2000=2004, pp. 44-45)というメリットも備えている。

ここで,行動選択を描くうえで素材とする補助金事業は,私立大学等改革総合支援事業のタイプ15 とする。手はじめとして私立大学を対象とすることで,経営的観点からの行動選択が浮き彫りになりやすいからである。またタイプ1は,大学改革に対する応答の典型例として,前掲の佐藤が何度も取り上げてもいる6。タイプ1には,申請するかどうかの選択が大学の裁量でありながらも,600弱ある4年制私立大学の多くが申請を行うという特徴がある。こうした補助金事業はこれまで存在してこなかった。近年の代表的な補助金事業と比較しても,予算規模が非常に大きく,多数の大学を対象とする設計となっている7。かような制度的特徴は,「同型化」「脱連結」をより促す可能性がある。実際に,タイプ1の採択に間に合うようにIR(Institutional Research)組織を設置したという松井(2016,p. 21)や,タイプごとに組織された教職員のワーキングで「点数獲得に向けアイデアを出し合」ったとする安部(2018)のように,「脱連結」や「同型化」を伺わせる行動選択の事例報告も複数あることから,検討の素材として適当であると考えられる。

本節では,分析に用いる調査の概要と(第1項),データに内包されている限界を説明したうえで(第2項),統計的因果推論にもとづく共変量の検討を行う(第3項)。

2.1 調査の概要私立大学等改革総合支援事業では,選定(採択)―非選定(不採択)は文部科学省から公表されているものの,選定の前提となる大学の申請行動(申請―未申請)は明らかにされていない。そしてもちろん,申請行動に対する認識――「脱連結」や「同型化」があったかどうか――も,大学に照会しなければわからない。そこで,大学の申請行動とそれに対する認識を独自に調査することとした。

概要は次のとおりである。調査の趣旨は,2013(平成25)年度から開始された「私立大学等改革総合支援事業」の影響の調査とし,全国的な調査によって当該事業が私立大学の活動に与えた影響を検討することを目的とした。そのうえで,552校の私立大学等改革総合支援事業へのアプローチを統括する主体(「「私立大学等改革総合支援事業」(経常費補助金)担当部門」)に対する郵送調査(「「私立大学等改革総合支援事業」の影響に関する調査」)を2016年10月から11月に実施し,2017年5月から6月の間に督促を行った。母集団の552校のリストは,文部科学省のウェブサイトに掲載されていた総大学数610校(2015年4月1日現在)から,大学院大学,通信教育のみを行う大学,補助金の交付対象とならない設置後完成年度を迎えていない大学など,分析対象から除くべき58校を減じて作成した。なお,申請していない大学にとって,調査に回答する動機が小さいかもしれないというバイアスを除くため,督促を行うさいには,申請していない大学からの回答も希望することを強調した。有効抽出数による回答率は43.8%であり,代表性も備えていると判断できた8。

そのうえで,「脱連結」と「同型化」は次のように操作的に定義した。「脱連結」は,タイプ1に申請実績がある大学に対して「申請の決定に影響を与えたことは何ですか?それぞれあてはまるものに○をお付けください」として問うた,「タイプ1の内容が,従来の取組みと合致していた」の,「あてはまらない」が0,「あてはまる」が5である6件法の回答に依拠した。また「同型化」は,同じ質問文の「タイプ1の内容を,政府が推奨する活動として導入したかった」によって同様に定義した。なお,タイプ1への申請実績がない大学に対しても,申請しなかった理由として,「タイプ1の内容が,従来の取組みと異なっていた」(上記「脱連結」指標の「合致していた」を反転させたもの)と「タイプ1の内容を,政府が推奨する活動として導入したくなかった」(上記「同型化」指標の「導入したかった」を反転させたもの)をそれぞれ同じく6件法で確認し,これを申請実績のある大学への問いを基準に反転させて9,それぞれ「脱連結」「同型化」として用いることとした。分析の結果,大学の申請行動に「脱連結」が機能していれば,「タイプ1の内容が,従来の取組みと合致していた」の係数の符号はマイナスに10,「同型化」が機能していれば,「タイプ1の内容を,政府が推奨する活動として導入したかった」の係数の符号はプラスに,それぞれなることが予測される。

ただし,この調査によるデータには2つの限界がある。1つは,タイプ1への申請実績は2013-2015年度の3時点分を取得できている一方,操作的に定義された「脱連結」「同型化」は,調査時点からの回顧により,1時点にとどまっていることである。申請実績は,1-0で表現可能(申請―未申請)であるため,調査時点によって変動することはない。しかし,後者は認識変数であるため,調査時点によって変動する可能性がある。2013-2015年度の各年度での認識変数を調査できれば,3時点のパネルデータとして理想的にとりあつかうことができた。この限界は,回答の認知過程における時間感覚に起因する測定誤差ととらえることができる(吉村 2017,pp. 175-176)。もう1つは,「脱連結」「同型化」を操作的に定義するさいの,妥当性の問題である(Bohrnstedt and Knoke 1988=1990, p. 11)。社会学的な概念を何らかの質問とその回答で代理しようとする以上,妥当性は常に問われ続けなければならない。いずれも無視できない限界ではあるが,前者は結果変数を3時点の申請実績の合計(「申請回数」)とすることで解決を試みたい。後者は問題として残るが,大学の行動(申請―未申請)のデータや,先行研究で指摘される「脱連結」「同型化」を共変量として操作化したデータが,この調査以外に管見の限り存在しないことから,分析に用いる意義はあると判断した。

2.3 統計的因果推論による共変量の検討さて,認識変数(「脱連結」「同型化」)と申請回数との関係において,他に影響を与える要因は何だろうか。このことを検討するにあたり有用なのは,Rubin(1974)による潜在的結果変数の枠組みに基礎づけられた統計的因果推論である。統計的因果推論では,データのみをもとにして因果の判断をするのではなく,裏にあるストーリーを有向非巡回グラフ(DAG: Directed Acyclic Graph)を描いて記述し,因果関係を仮定する(Pearl et al. 2016=2019, pp. 33-38)。DAGを描くことの利点は,交絡因子の特定への貢献にある。似たものとしてパスダイアグラムや構造方程式モデル(SEM: Structural Equation Modeling)があり,これらはDAGの特別な場合にあたるが(宮川 2004,p. 61),DAGに比べて強い線形性の仮定を置いているという欠点がある(VanderWeele 2012)。

ここで,モデルに含めるべき共変量は,①結果変数の原因②介入の原因③結果変数と介入の共通の原因(未観測の場合はその代理変数)の3つであり,逆に含めてはならないのは,①因果の中間変数②操作変数③因果の合流点の3つである(VanderWeele 2019, pp. 213-215)11。モデルに含めてはならない共変量を含めてしまうと因果関係にバイアスが生じる。その意味では,モデルに何を入れるかを検討することと同じかそれ以上に,安易に多くの共変量を投入しようとしないことも重要になる12。

実際に本稿の文脈になぞらえて,認識変数を原因(介入),申請回数を結果(結果変数)ととらえ,因果効果を推定するために含めるべき共変量を,DAGにより検討してみよう。まず,結果変数と介入の共通の原因として,大学のランク(偏差値)(Z1)と規模(学生数)(Z2)が考えられる。タイプ1の目的は教育の質保証であるため,偏差値の低い大学ほど,より積極的に獲得したいと考える可能性があるからである13。また,私立大学の経営は大規模大学ほど有利であるから(両角 2020,p. 53),学生数が多いほど,タイプ1に申請するための条件を整備しやすい可能性があるからである。かつ,歴史のある大学とそうでない大学で,学位授与機能の格差が経時的に拡大していることを踏まえると(村澤 2015),歴史(設置年)(Z3)も認識変数(介入)や,(偏差値)(Z1)や規模(学生数)(Z2)の原因になりうるだろう。たとえば,歴史がある大学ほど,「脱連結」「同型化」を戦略的に選択することに慣れている可能性がある。以上をDAGとして描くと図1のようになる。

DAGでは,共変量同士が直接矢印で結ばれていれば,そこには因果効果があると考える。また,原因と結果の両方に影響を与える共変量は□で囲み,この値をそろえる(条件づける)ことを表現する。条件づけを行わないことで,原因と結果のあいだに□の増減分の変動が生じてしまい,因果関係によらない疑似相関が生じてしまうことを避けている(林・黒木 2016,p. 37)。これを,裏口経路(バックドアパス)を遮断する(閉じる)という。

このDAGには,モデルに含めてはならない,因果の中間変数,操作変数,因果の合流点がいずれも存在しないようにみえる。とはいえ,偏差値と学生数は時変共変量であるため,想定の埒外で因果の中間変数,操作変数,合流点になる可能性も否定できない。このようなリスクを避けるため,時点によるコントロールを行う。具体的には,偏差値14 と学生数15 には2012年度の値をそれぞれ用いる。これにより,共変量が上流(左)から下流(右)へ時系列順に流れる因果構造を仮定することができ,因果の中間変数,操作変数,合流点の意図せぬ発生を防ぐことができる。同時に,前項で述べた3時点のデータであるタイプ1への申請実績と,調査時点からの回顧による1時点の「同型化」「脱連結」を統合して検討できる。

本節では,記述的分析と申請回数を結果変数とした重回帰分析とその解釈を行ったうえで(第1・2項),感度分析によってモデルの頑健性を確認する(第3項)。

3.1 記述的分析基礎統計量を表1に示した。なお,「脱連結」の評価を代理する変数(「タイプ1の内容が,従来の取組みと合致していた」)は「従来の活動との整合性」と,「同型化」の評価を代理する変数(「タイプ1の内容を,政府が推奨する活動として導入したかった」)は「政策への追随」と,それぞれ略した。

| n | M | SD | min | max | |

|---|---|---|---|---|---|

| 設置年 | 242 | 1976 | 20.25 | 1950 | 2010 |

| 偏差値 | 239 | 48.52 | 5.26 | 40 | 65 |

| 学生数 | 222 | 3824.25 | 5596.95 | 126 | 35714 |

| 従来の活動との整合性(「脱連結」) | 216 | 3.3 | 1.28 | 0 | 5 |

| 政策への追随(「同型化」) | 210 | 2.93 | 1.32 | 0 | 5 |

| 申請回数 | 242 | 2.44 | 0.98 | 0 | 3 |

申請回数に着目すると,3年間の平均値は3に近く,分散も小さい。申請する―しないが大学の裁量に任されるなかでも,多くの大学が申請していることがわかる。また,「従来の活動との整合性」「政策への追随」の平均値を比べると,前者の方が高い。素朴にみれば,「タイプ1の内容が,従来の取組みと合致していた」からこそ,タイプ1に申請したという認識が強いようである。そのうえで,「タイプ1の内容を,政府が推奨する活動として導入」しようとする「同型化」に比べれば,「タイプ1の内容が,従来の取組みと合致してい」ないのに,申請しようとする「脱連結」は生じていないのかもしれない。次では,結果変数を申請回数とし,その他の共変量が統制されてもなお,これらの効果が確認されるのかを統計的に検討する。

3.2 重回帰分析大学による補助金申請行動は,社会学的新制度論の枠組みでどのように解釈できるのだろうか。既述のとおり標本誤差がほとんどなく,代表性は備えていると思われたため,欠測メカニズムは完全な無作為(MCAR: Missing Completely At Random)もしくは条件つきの無作為(MAR: Missing At Random)により生じていると想定することで無視可能であると評価し,リストワイズ法による分析を行った。なお,係数の解釈の簡単のため,設置年の基準を1950年に,偏差値の基準を50に,学生数の単位を100名に,それぞれあらかじめ変換を施した。

結果をみると,「従来の活動との整合性」は,申請回数に対してプラスの効果をもっている。つまり,従来の活動との整合性があるほど,申請回数は増えている。「従来の活動との整合性」がマイナスに貢献していれば,従来の活動との整合性が乏しいにもかかわらず積極的に申請していることになり,「脱連結」が示唆されるが,そうはなっていない。むしろ逆のようである。また,「政策への追随」は申請回数に対して有意な効果をもっていない。つまり,「タイプ1の内容を,政府が推奨する活動として導入」しようとする「同型化」が生じているとはいえない。

結果変数(「申請回数」)に対して,認識変数(「脱連結」「同型化」)以外に目を転じると,いずれも有意な効果をもっていないようである。たとえば,偏差値の低い大学ほどより積極的にタイプ1を獲得したいと考えたり,大規模大学ほど有利である私立大学の経営にかんがみて(両角 2020,p. 53),学生数が多いほど,タイプ1に申請するための条件を整備しやすく,結果として申請回数が多くなったりする可能性が予想されたが,いずれも棄却されている。ただし,統計的因果推論の立場からは,関心のある共変量――ここでは,原因(介入)とした認識変数(「脱連結」「同型化」)と,結果変数とした申請回数――以外の解釈には禁欲的でなければならない。主要な介入の平均的因果効果を推定するのに十分なモデルでも,統制変数の副次的効果を不偏的に推定するには不十分だからである(Westreich and Greenland 2013, p. 294)。

| Est. | S.E. | 95%Cl | ||

|---|---|---|---|---|

| LL | UL | |||

| (切片) | 2.099 | .200*** | 1.705 | 2.494 |

| 設置年(基準:1950) | -.002 | .003 | -.008 | .004 |

| 偏差値(基準:50) | .008 | .011 | -.014 | .031 |

| 学生数(基準:100) | .002 | .001 | .000 | .004 |

| 従来の活動との整合性(「脱連結」) | .111 | .038** | .035 | .186 |

| 政策への追随(「同型化」) | .057 | .038 | -.017 | .132 |

| Multiple R-squared | .10 | |||

| Adjusted R-squared | .08 | |||

| n | 186 | |||

*p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001

以上の分析と解釈には,それでもなお,観測できない交絡因子によるバイアスが含まれている可能性を否定できない。たとえば第2節第2項で示したように,本稿ではパネルデータを用いていないために,交絡因子になりうる過去の採択(選定)もモデルに投入することができない16。ただし,統計的因果推論の観点からは,問題はバイアスの存在ではなく程度である。そこで,ここでは感度分析(Sensitivity Analysis)(Cinelli and Hazlett 2019)によってバイアスの程度を評価し,頑健性を確認する。

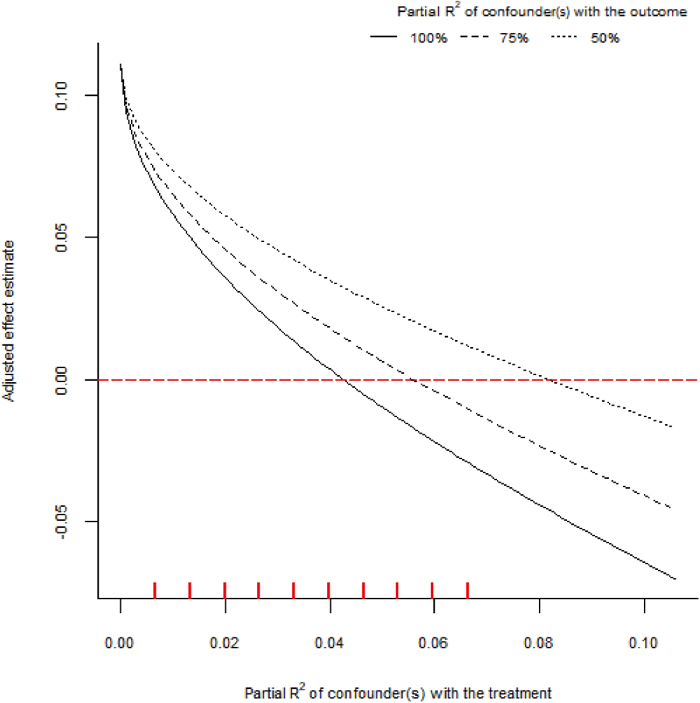

設置年・偏差値・学生数の3変数が,未観測の交絡因子を制約しているとしよう。この3変数それぞれに対して,プラスの効果をもっていた「従来の活動との整合性(「脱連結」)」と結果変数(「申請回数」)の関係において,結果の残差分散の一部またはすべてが交絡因子によって説明されると仮定する。それら交絡因子が「従来の活動との整合性(「脱連結」)」にどの程度強く関連しているかを変化させ,結果の点推定にどのように影響するかをプロットしたものが,図2・3・4である。

結果と交絡因子の関連を100%,75%,50%の3つの極端なシナリオを曲線で描き,交絡因子の関連の強さの限界を1,2,3,……10倍のラインで横軸上のチェックマークで示している17。図2・3・4は,点推定値を完全に説明するには,交絡因子が設置年においては10倍をはるかに超えて,偏差値においてはちょうど10倍程度,学生数においては6-7倍の範囲で,それぞれ「従来の活動との整合性(「脱連結」)」と強く関連している必要があることを示す。言い換えれば,たとえ未観測の交絡因子が,結果のすべての残差の変動を説明するような最悪のシナリオであっても,観察されたすべての推定効果を説明するには,未観測の交絡因子が少なくともこれだけ必要となる。ゆえに,分析の結果が交絡因子によるものであるとは考えにくく,モデルの頑健性は高いといえる。

本節では,本稿の目的の再確認と分析結果のまとめを行い(第1項),そこから見出される含意について論じたうえで(第2項),今後の課題を提示する(第3項)。

4.1 まとめ本稿では,私立大学の補助金申請行動を社会学的新制度論によって解釈することを通じて,各種改革に応答する大学の“本音”と“建前”のありようの一部をデータから照射することを試みてきた。そのために,私立大学が補助金申請行動を選択するさいの認識について,私立大学等改革総合支援事業タイプ1を事例として,社会学的新制度論の嚮導概念である「脱連結」と「同型化」を援用し,申請行動とのギャップを統計的因果推論から実証しようとしてきた。結果からは,私立大学等改革総合支援事業タイプ1に対して,表向きは政策的要請に沿いつつ,実質的な活動は従来どおりとする「脱連結」は行われておらず,むしろ従来の活動に合致する場合に,申請行動を選択していることがわかった。また,政策的要請に黙従する「同型化」による申請行動もなされていなかった。

4.2 含意本稿の結果の独自性は,各種大学改革に応答する大学の認識として,「脱連結」と「同型化」を組み合わせるとした佐藤編著(2018,p. 367)や佐藤(2019,pp. 213-268),「同型化」の圧力が強すぎて「脱連結」は困難になりつつあるとした藤村(2016,2017)に対し,「同型化」も「脱連結」もない大学の行動選択を示唆したことにある。すなわち,私立大学等改革総合支援事業タイプ1を事例として,データから認識と行動選択の因果構造を分析した限りにおいて,“本音”と“建前”の使いわけや,“建前”による組織行動の支配は,必ずしも観察することができなかった。

この結果をポジディブに解釈すれば,少なくとも私立大学等改革総合支援事業タイプ1という対象に限定したときに,私立大学は相応に行動選択の余地をもっていると考えられる。「同型化」による申請行動も,「脱連結」による実践の保護も行われていないからである。他方でネガティブに解釈すれば,政策的介入に対して,身の丈に合う応答しかできないともいえる。佐藤編著(2018,p. 367)や佐藤(2019,pp. 213-268)の言葉を借りれば,「表向きは政策的要請に沿いつつ,実質的な活動は従来どおりとする」のではなく,「従来どおりの活動にあうものだけ,政策的要請に沿って申請している」ことにもなりかねないからである18。要するに,自由な行動選択の余地があるといっても,その範囲は,高等教育組織が特に依存傾向にある制度的環境(齋藤 2014,pp. 221-224)内にとどまっているのかもしれない。このとき,補助金事業は,私立大学間の相対的な位置を変更する機能をもちえず,かえって歴史的経路依存を維持・強化する見込みもある。また,制度的圧力として政策的に先駆的な取り組みが用意されたとしても,その良し悪しにかかわらず,行動選択のさいに「脱連結」や「同型化」が行われないので,組織の行為能力を超えるような取組みについては,積極的な受容がされがたいという問題も示唆される。

かように,政策手段に組み込まれた規制的手法や経済的インセンティブが奏功するかどうかは,結局は受け手の行動に依存する側面がある(佐野 2018)。それゆえ,政策的介入に対峙する大学の行動選択の文脈がさらに明らかになっていくことが,効果ある政策デザインに寄与するために求められる。本稿の限界は2つある。1つは,感度分析による頑健性の確認を優先するため,結果変数に線形モデルを積極的に仮定したことである。申請回数には偏りがあると考えられるので,異なる分布を仮定すると,異なる結果が得られる可能性もある19。もう1つは,特定の事業の特定の期間(2013-2015年度)のみを対象にしていることにある。他の事業や時点の伸長により,異なる結果が得られる可能性も十分あるので,安易な一般化は慎まなければならない。制度的圧力としての大学改革は数多あり,経営事業体としての私立大学の行動は,対象によって異なる可能性がある。今後の課題としたい。

本稿は,広島大学大学院教育学研究科修士学位論文『私立大学等改革総合支援事業が私立大学の教育活動に与える影響に関する実証研究』の一部を大幅に修正・改変したものです。JSPS科研費JP26381079・JP24531068・JP15K13205・JP16H02067・JP16H03780・JP18K18651・JP19H00619・JP20H01643・JP22K18591・JP24K00387・JP24K16629の助成を受けました。貴重なコメントを賜った2名の査読者と,調査にご協力いただいた皆様に,この場をお借りして御礼申し上げます。