本総説は日本の現在の研修医について解説し,ついで京都岡本記念病院の具体的な研修医システムと研修医の実態を紹介した.国内の全研修医数は18,000人で,本邦の全医師数の約5%にあたる.現在の研修医は,2004年に制定された新研修医制度によって,1,026病院の臨床研修病院において指導ガイドラインの下,29症候,26疾病・病態を経験しなければ修了できない.

京都府下の研修医は23の臨床研修病院で研修している.京都岡本記念病院での現在の研修医は19人で,研修プログラムは2年プログラムと1年プログラム(いわゆるたすき掛けプログラム)からなる.今日までに118名が研修を修了したが,その出身大学は35大学にわたり,京都府立医科大学31名,滋賀医科大学24名の順に多い.研修は43名の指導医のもと,上級医,プログラム責任者や医師臨床研修センターが中心となって,細やかな指導が行われている.本総説では,研修医の進路や研修に関する課題などを解説した.

This “white paper” on junior residents and physicians-in-training of postgraduate year (PGY)-1 and -2 (“Kenshui” in Japanese) reviews current trends for physicians in Japan and discusses how accreditation is given to “Kenshui” in registered hospitals. In 2004, the new postgraduate medical education (PGME) system was established, along with recommended guidelines, and systematic PGME was introduced in all eligible hospitals. This review also describes how “Kenshui” receive PGME at Kyoto Okamoto Memorial Hospital (KOMH), and shows how “Kenshui” at KOMH are trained in accordance with Japanese government guidelines. The rotation system for each specialty, evaluation, daily life, career and background problems of “Kenshui” are explained in the context of the situation at KOMH in 2024.

「研修医とはどういう者なのか,医学生とどう違うのか,そもそも医師であってもどんな診療行為ができるのか」,病院内で働く者にとっても,もちろん病院を訪れる患者さんやご家族にとっても,研修医という実態を正確に理解している人はほとんどいないであろう.若い医師に対して不安な面もあり,逆に気軽に接しやすい面もあるだろう.

本稿は,研修医を正しく理解し,研修医制度をよりよいものに進めていく一助になればと願い,研修医とその背景についての現況(2024年(令和6年))をまとめた総説である.次世代の医療を担う研修医について,大学卒業後,どのような制度のもと,システマティックに初期臨床トレーニングが行われていくのか概説した.現行の研修医制度が2004年(平成16年)からスタートしてちょうど20年が経過したが,以前の研修医制度とはさまざまな点で大きく異なっている.したがって,従来の研修医に対する考え方では,今の研修医を理解することは難しい点が多いと思われる.

そのために,まず現在の本邦での研修医制度について総論的に述べ,次に著者らが所属する京都岡本記念病院(以下,本院と略す)での研修医について解説した.

本院は京都府の南にある私立病院で,病床数が419床,標榜診療科は34診療科あり,常勤医は133名,看護師をはじめ医療事務スタッフを合わせて1,000名を超える地域密着型の総合病院である.大学病院や公立の大・中病院,あるいは病床数が200床以下の病院とはさまざまな点で異なるため,これらの病院での研修医の立ち位置も本院とは異なるであろう.本論文を通して,本院関係者にとっては,本院内で実際に接している研修医についてさらに理解が深まることを期待し,本院以外の読者にとっては,それぞれが所属する病院の研修医との差異を知ることで,研修医というものをより深く理解いただくことになれば幸いである.

本稿は,日常的に研修医の事務的な業務を担っている事務担当者からの視点と,研修医の医療行為を中心に教育的観点から指導している医師の視座から,現在の研修医の「研修医白書」ともいうべき包括的な内容を,2024年度版としてまとめたものである.

本稿の内容は網羅的であるため,忙しい病院関係者には全部を読みきる時間を作るのは困難であろうと思われるので,各単元ごとに小まとめを記した.また,政府の刊行物やホームページからの記載は原則,元号和暦標記であるが,他の参考資料では西暦標記も多数あるため,混乱を避けるために西暦,和暦の両者を本稿では一貫して併記した.

なお,我が国の医師臨床研修に関する制度の概要,実施体制,法規,参考資料,関連リンクなどは厚生労働省内の「医師臨床研修制度のホームページ」1)にすべてまとめられており,厚生労働省医政局医事課医師臨床研修推進室が窓口となって,統括されている.

研修医とは,医師免許を取得した後に,所定の臨床研修病院において,指導医,上級医の指導の下に2年間,医師法によって臨床研修を行わなければならない医師を言う.「初期研修医」という名称は「研修医」にかわり,英語では(clinical)residentまたはjunior residentと呼ばれる.

研修医とは,医師国家試験に合格して医師免許を取得した後に,定められた所定の施設で2年間の臨床研修に従事する医師をいう.

法律的な定義としては,「研修医とは臨床研修病院において臨床研修を受ける医師をいう」(医師法第十六条の三2)).また,「診療に従事しようとする医師は,二年以上,都道府県知事の指定する病院又は外国の病院で厚生労働大臣の指定するものにおいて,臨床研修を受けなければならない」(医師法第十六条の二3))とされている.つまり,医師法によって,研修医は臨床研修病院において臨床研修を2年間行う義務があるとされるが,ここでいう「臨床研修病院」,「臨床研修」とは何かについては後ほど詳述する.

研修医は臨床経験がないとはいえ,医師免許を持つ医師であるため,診療行為は可能である.しかしながら,研修医はほぼすべての診療行為において,「臨床研修指導医(指導医)」4),注1)・「上級医」5),注2)の指導または許可のもとで行うことが前提となっている(厚生労働省による医師臨床研修指導ガイドラインによる6)).研修医が単独で診療行為を行ってもよい,行ってはいけない診療行為については,各臨床研修病院で独自の基準が設けられている(後述).また,研修医は研修への専念義務があり,アルバイトなどは原則,禁止されている(医師法第十六条の五7),厚生労働省,臨床研修に関する省令第十条8),医師臨床研修に関するQ&A(研修医編)9)).

なお,新臨床研修制度が設けられて以来,「初期研修医」や「前期研修医」,「後期研修医」などと呼ばれていたが,2018年(平成30年)に新専門医制度が施行されて以降は,「後期研修医」は臨床研修を2年間終了した後の専門医を目指す「専攻医」に統一された10)ため,「前期(初期)研修医」も単に「研修医」と称せられるようになった.

ただ,「初期研修医」,「後期研修医」の名称が完全になくなったわけではなく,現在でも一部の病院では「初期研修医」という名称を用いており,専門研修プログラムに参加しない医師で,病院独自の後期プログラムに参加する場合は「後期研修医」と呼ぶ場合が今でも多く見受けられる.また,歯科医師についても歯科医師研修制度があるが,本稿では医師研修医に限定して述べる.

研修医の英語での一般的表現は,clinical residentあるいは単にresidentと訳されている場合が多い.しかしながら,日本と米国では医学教育システムに大きな違いがあり,米国での卒業後の研修postgraduate trainingは,intern,resident,fellow,staff(attendant)と進んでいくため,本邦でresidentと表現する時には,制度や用語の使用についてとくに慎重さが求められる11).各国の医師の卒後研修システムはそれぞれの国独自に行われており,例えば英国では医学部卒業後の1年目,2年目をFoundation Programme (FP)-1, 2と称している12)など,同じ英語圏でも米国と大きく異なる.現在の我が国の「研修医」をphysician-in-trainingあるいはjunior resident,「専攻医」をsenior resident,また,卒業後(postgraduate year:PGY)1年目,2年目の「研修医(初期研修医)」をPGY-1,PGY-2,3年目,4年目の「専攻医(後期研修医)」をPGY-3,PGY-4と標記する方がより実態に即し,医師の卒後教育という点では説明が明解のように思われる.

注1) 「臨床研修指導医(指導医)」3):7年以上の臨床経験を有する常勤の医師であって,研修医に対する指導を行うために必要な経験と能力を有し,とりわけプライマリ・ケアを中心とした指導を行うことができる者をいう(後述).

注2) 「上級医」4):臨床研修医に対する指導を行うために2年以上の臨床経験と能力を有している医師で,指導医の要件を満たしていない者をいう.上級医は臨床研修の現場で,指導医の管理の下に研修医の指導にあたる(後述).

現在,国内での全研修医数は18,000人(男12,000人,女6,000人)で全医師数の約5%にあたる.研修医は新研修医制度発足(2004年(平成16年)から今日に至るまで徐々に増え続けているが,それは医師国家試験合格者数の増加,国内の医師養成校82大学の卒業生数の増加による.

3-1.現在の研修医数日本国内で研修医として勤務している者は17,930人(男11,889人,女6,041人),平均年齢は27.8歳である(2022年(令和4年)厚生労働省医師届出統計から13)).この数値は医師届け出制度による統計からのものなので,実数値よりも少ない.別の数的根拠となるものは,研修医採用数である.わが国における臨床研修病院での研修医採用数は各年度ごとに厚生労働省から発表されており,その数値によると2024年度(令和6年度)の研修医採用数14)は9,461人,2023年度(令和5年度)の研修医採用数15)は9,388人である.したがって,研修医は2年度にわたる総和であるので,18,849人となり,統計値としてはこの数字が最も実数に近い.しかし,研修を何らかの理由で修了しない者もいるので,実際値はこれを少し下回る.

いずれにしても,2024年(令和6年)に研修医として働いている概数は,18,000人(男12,000人,女6,000人)であり,この年度における正確な全医師数(届出医師数)はまだ発表されていないが,2022年度(令和4年度)の343,275人の約5%に相当している.

3-2.研修医数の推移現行の研修医制度は2004年(平成16年)から新しく開始された.現在に至るまでに,単年度ごとの研修医登録数は,開始年度から2014年(平成26年)までは7,000人台,2019年(平成31年)までは8,000人台,2020年(令和2年)からは9,000人台へと徐々に増加している(表1).2010年(平成22年)の研修医数(2年合計)は14,552人,2020年(令和2年)は18,310人であり,この10年間で3,758人増えており,全医師数に対する研修医の割合も5.2%から5.7%に増えている16).

研修医数,国試合格者数,全国届出医師数

| 年(西暦) | 年(和暦) | 研修医数 | 国試(回) | 国試合格者数 | 全国届出医師数 |

|---|---|---|---|---|---|

| 2004年 | 平成16年 | 7,372人 | 第98回 | 7,457人 | 270,371人 |

| 2005年 | 平成17年 | 7,526人 | 第99回 | 7,568人 | ― |

| 2006年 | 平成18年 | 7,717人 | 第100回 | 7,742人 | 277,927人 |

| 2007年 | 平成19年 | 7,560人 | 第101回 | 7,535人 | ― |

| 2008年 | 平成20年 | 7,735人 | 第102回 | 7,733人 | 286,699人 |

| 2009年 | 平成21年 | 7,644人 | 第103回 | 7,668人 | ― |

| 2010年 | 平成22年 | 7,506人 | 第104回 | 7,538人 | 295,049人 |

| 2011年 | 平成23年 | 7,672人 | 第105回 | 7,686人 | ― |

| 2012年 | 平成24年 | 7,679人 | 第106回 | 7,688人 | 303,268人 |

| 2013年 | 平成25年 | 7,674人 | 第107回 | 7,696人 | ― |

| 2014年 | 平成26年 | 7,792人 | 第108回 | 7,820人 | 311,205人 |

| 2015年 | 平成27年 | 8,244人 | 第109回 | 8,258人 | ― |

| 2016年 | 平成28年 | 8,622人 | 第110回 | 8,630人 | 319,480人 |

| 2017年 | 平成29年 | 8,489人 | 第111回 | 8,533人 | ― |

| 2018年 | 平成30年 | 8,996人 | 第112回 | 9,024人 | 327,210人 |

| 2019年 | 令和1年 | 8,986人 | 第113回 | 9,029人 | ― |

| 2020年 | 令和2年 | 9,279人 | 第114回 | 9,341人 | 339,623人 |

| 2021年 | 令和3年 | 9,023人 | 第115回 | 9,058人 | ― |

| 2022年 | 令和4年 | 9,165人 | 第116回 | 9,222人 | 343,275人 |

| 2023年 | 令和5年 | 9,388人 | 第117回 | 9,432人 | ― |

| 2024年 | 令和6年 | 9,461人 | 第118回 | 9,547人 |

表1:元になる出所情報

厚生労働省:令和6年度 臨床研修医の採用実績

https://www.mhlw.go.jp/content/10803000/001292654.pdf

厚生労働省:医師国家試験の回数別合格状況(第95~104回)

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000000zqxg-att/2r9852000000zrf8.pdf

厚生労働省:第112回 医師国家試験の合格発表について(第103~112回)

https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10803000-Iseikyoku-Ijika/0000197912.pdf

厚生労働省:第112回 医師国家試験の合格発表について(第109~118回)

https://www.mhlw.go.jp/content/10803000/001226841.pdf

厚生労働省:令和4(2022)年医師・歯科医師・薬剤師統計の概況(結果の概要 1.医師)

https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/ishi/22/dl/R04_kekka-1.pdf

厚生労働省:平成30(2018)年医師・歯科医師・薬剤師統計の概況(結果の概要 1.医師)

https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/ishi/18/dl/kekka-1.pdf

厚生労働省:平成26(2014)年医師・歯科医師・薬剤師統計の概況(結果の概要 1.医師)

https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/ishi/14/dl/kekka_1.pdf

厚生労働省:平成22(2010)年医師・歯科医師・薬剤師統計の概況(結果の概要 1.医師)

https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/ishi/10/dl/kekka_1.pdf

厚生労働省:平成18(2006)年医師・歯科医師・薬剤師調査の概況(結果の概要 1.医師)

https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/ishi/06/kekka1-1.html

この研修医数の推移は,医師国家試験合格者数の増加に伴うものであり,その結果,日本の全医師数(全国届出医師数)は295,049人(2010年)から343,275人(2022年)に増加している(表1).

研修医の数は医師法によって各都道府県ごとに定められている17).2024年度(平成6年度)での研修医の多い順では,東京都1,276人,神奈川県658人,大阪府645人となり,少ない県は福井県46人,鳥取県39人,徳島県38人であり14),この傾向は数年来,変化していない.このように研修医や医師数は増加しているにもかかわらず,地域差が大きく,日本の医療の大きな問題点の一つとなっており,「医師少数県」や「医師多数県」による臨時定員地域枠の設定など,さまざまな観点から医師偏在に対する研修医数やその配別の議論が進んでいる18).

3-3.研修医増加の背景2022年度(令和4年度)の全国の「届出医師数」は343,275人で,男262,136人(総数の76.4%),女81,139人(同23.6%),研修医数は17,930人で,男11,889人(研修医総数の66.3%),女6,041人(同33.7%)13)で,女性研修医の割合は全医師に占める女性医師の割合よりも高い.

医師を輩出する日本国内の大学医学部・医科大学数は現在81校(国立42,公立8,私立31,防衛医科大学校を含まない)である19).医学科の定員は各校で異なるものの,ほぼ100人から120人であるため,全医学生の「医学部入学定員」は2024年(令和6年)9,403人である18).各年度の「新規卒業生」の正確な数値は発表されていないが,その年度の国家試験受験者の新卒者がほぼそれに該当し,2024年(令和6年)では9,716人であった20).この年の国家試験合格者は新卒者が9,048人(合格率91.7%),既卒者が499人(合格率58.9%)であり,合計9,547人となっている20).

医師養成校について,2004年(平成16年)時点では医学部・医科大学数は79であったが,2016年(平成28年)に東北医科薬科大学に,2017年(平成29年)に国際医療福祉大学に医学部が新設され,現在に至っている.(医学部・医科大学数としては81であり,防衛医科大学校を加えると82校となる.81か82か,何をもって言うのか,数値の根拠が異なるので注意が必要である.)

その経過を遡ってみると次のようになる21).医学部医学科(以下,医学科)の「入学定員」は,1986年(昭和61年)当時の医師需給予測に基づき,1981年(昭和56年)~1984年(昭和59年)の8,280人をピークに,2007年(平成19年)までには7,625人に削減(655人減)し,定員抑制策を行っていった.ところが,医師不足や偏在,地域医療や特定診療科(小児科・産科・ 麻酔科など)の担い手不足が深刻化したため,国は定員抑制策を大きく転換した.まず2006年(平成18年)に「新医師確保対策」を策定(医師不足が顕著な特定地域が対象),2007年(平成19年)には「緊急医師 確保対策」を打ち出し,さらに2008年(平成20年)には「経済財政改革の基本方針(骨太の方針)2008」を踏まえ,文部科学省は「地域や診療科の医師確保の観点からの医師養成の推進のための“特例措置”」により,「過去最大規模(1981~1984年)程度」にまで定員を増やすことを決定した.これらを受け,医学科の入学定員は2008年に168人増加,さらに2009年(平成21年)に約693人の増員が認可された.したがって,医学部入学定員は2008年(平成20年)の7,793人から2009年(平成21年)には8,486人になった.また,その卒業生が出たことで,医師国家試験合格者は2014年(平成26年)の7,820人から,2015年(平成27年)の8,258人になった.以後,増加策は継続し,2024年(令和6年)の医学部入学定員は81大学9,403人となり,医師養成数増加前の2008年(平成20年)の7,793人に比べて1,610人増加している18),21).

以上が日本の全医師数,研修医数の増加の背景と実数であるが,2024年(令和6年)に行われた厚生労働省医道審議会の医師臨床研修部会では,研修医数の上限について議論がなされ,この増加率を軽減させる方向に進みつつある22).

臨床研修病院とは都道府県知事によって指定を受けた病院で,基幹型臨床研修病院と協力型臨床研修病院の2種類がある.基幹型臨床研修病院は現在,1,026病院が認可されており,研修予定者は希望する基幹型臨床研修病院の採用試験を受け,マッチング登録をすることによってその研修先が決定される.

4-1.基幹型臨床研修病院と協力型臨床研修病院研修医が研修できる臨床研修病院とは,医師法第十六条の二第1項に基づき,都道府県知事によって指定を受けた病院をいう.この臨床研修病院には,基幹型臨床研修病院と協力型臨床研修病院の2種類がある23).一般に臨床研修病院という場合は,この基幹型臨床研修病院を示す.基幹型臨床研修病院は臨床研修全体の管理を行い,研修医の臨床研修プログラムを主となって作成し,実施している病院である.

基幹型臨床研修病院として指定される基準23)は,きめ細かく数多くの項目があるが,ここでは重要な部分だけを記する.

その指定基準は,

・臨床研修の基本理念にのっとった研修プログラムを有していること

・臨床研修を行うために必要な症例があること

・適切な指導体制を有していること

・研修医の募集及び採用の方法が臨床研修の実施のために適切なものであること

・研修医に対する適切な処遇を確保していること

・臨床研修の実施に関し必要な施設及び設備を有していること

などが挙げられる.

基幹型臨床研修病院は,次に述べるマッチング制度をほとんどが利用し,登録している病院で,2024年(令和6年)は全国で1,026施設が認可されている24).これは大学病院126と臨床研修が可能な一般病院900を合わせたものである.臨床研修病院の指定を受けているが,研修医の募集を行っていない病院もあるため,実質上の臨床研修病院はマッチング登録病院数にほかならない.

協力型臨床研修病院(施設)とは,上記のような厳格な基準を満たしている病院ではなく,基幹型臨床研修病院と共同して研修に必要と判断される病院,施設であり,保健所や介護施設なども含められる.正確な数は不明だが,協力型臨床研修病院は全国で約1,500以上の病院,施設は5,000施設以上が登録されている.

4-2.研修医と臨床研修病院のマッチング研修医マッチング(組み合わせ決定)とは,医師免許を得て臨床研修を受けようとする者(ほとんどが医学生6年生で,研修希望者と以下称する)と,臨床研修を行う病院(研修病院と以下称する)の提供する研修プログラムをもとに,研修希望者と研修病院の希望を踏まえ,一定の規則(アルゴリズム)に従って両者の希望の組み合わせを決定するシステムのことをいう25).つまり,研修希望者が臨床研修を希望する研修病院と,その研修病院がその研修希望者を採用したいという両者の希望がマッチするように設けられた制度である.

研修マッチング制度は,日本の医師養成校82校のうち,自治医科大学,防衛医科大学校の卒業生に関しては,原則,適応されず,この2校は独自のシステムによって研修先が決められている.

研修マッチング制度を統括,運用している組織は医師臨床研修マッチング協議会25)であり,研修希望者も研修病院も本協議会にオンラインで登録し,マッチングの適正なプロセスによって研修医の臨床研修病院が決定されることとなる.

医師臨床研修マッチング協議会は,おもに日本医学教育学会の関係者によって長年にわたる医学教育,研修システムを議論,統括してきた組織で,事務局は日本医師会,臨床研修協議会,全国医学部長病院長会議,医療研修推進財団の4団体で構成されている.

4-3.マッチングの具体的手続き研修病院は,毎年6月~8月までにマッチング参加登録を行わねばならない.その後,採用試験を行い,9月の中間公表前,又はマッチング前までに希望順位登録を行う.10月後半のマッチング組み合わせで決定した研修希望者に対して採用手続きを行う.

研修希望者はそれぞれの大学側からマッチング登録ID・パスワードが配付される.その後,各個人で6月~8月までにマッチング参加登録を行う.希望する研修病院の採用試験を受け,9月の中間公表前,又はマッチング前までに希望順位登録を行う.その結果,10月後半のマッチング組み合わせで決定した研修病院と採用手続きを進め,研修先が決まることとなる.

なお,研修医マッチングが成立しなかった場合は,参加者(研修希望者,研修病院)に対してマッチング協議会は空席状況などを提供し,次善策の成立に向けて調整している.また,マッチングが成立していた場合でも,研修希望者が医師国家試験に不合格となった場合,そのマッチングは無効となる.

2024年度のマッチング日程は以下のとおりである.

・2024年6月6日(木)参加登録開始(8/1締め切り)

・2024年9月12日(木)希望順位登録受付開始(9/26中間公表前締め切り)

・2024年9月27日(金)中間公表(この結果を見て,登録順位を変更することができる)

・2024年10月10日(木)希望順位登録最終締め切り

・2024年10月24日(金)組み合わせ決定

4-4.研修病院の採用試験研修病院(基幹型臨床研修病院)が研修希望者を採用する方式に決まりはなく,それぞれの病院独自で採用試験を設定している.一般的に行われている採用試験は,面接(集団・個別),小論文,筆記試験(医師国家試験に準ずるような問題,多くの場合,医師国家試験の過去の問題から出題される),英語などがある.面接だけのところもある.

採用に当たっての必要書類は,履歴書(所定様式もあれば任意もある),成績証明書及び卒業見込み証明書,CBT注3)個人成績表を提出させるところが増えてきている.健康診断書の提出は任意のところが多い.

注3) CBT(Computer-Based Testing)とは,臨床実習に必要な医学的知識を総合的に理解しているかを評価する全国共通の共用試験であり,4年生までに学習した範囲(基礎医学,臨床医学,公衆衛生)から出題される.公益社団法人 医療系大学間共用試験実施評価機構26)が主催しており,臨床実習前の学生評価のための臨床技能・態度を評価する客観的臨床能力試験OSCE(Objective Structured Clinical Examination)とともに,全国の共用試験として実施されているもので,合格しないと次の臨床実習ができない.2023年(令和5年)から全医学生に必修,義務化された.CBTは,一人一台パソコンが用意され,全6ブロックに分かれている320問(約30,000題の問題がプールされ,そこからランダムに問題が抽出される)のテストを6時間かけて解いていき,8~9月頃までには受け終わるように定められている.CBTの合格基準は,大学によって異なるが,IRT396前後(おおむね65%以上の得点率)が最低ラインとして一般的である.IRTは「Item Response Theory」の略語で「項目反応理論」といい,試験問題と受験者を公平に評価するための理論に基づき,CBTで受験者ごとに違う試験問題が出たとしても,問題の難易度や正答率を考慮し,一律に同様に評価をすることができる.

研修医の臨床研修は,4月から始まり次年度の3月に終わる2年間のプログラムに準じて行われる.一般的な通常プログラムと,小児科,産科,地域医療,基礎研究に重点を置いた特別プログラムの2種類がある.いずれも必ず臨床研修を56週間行わなければならない必須科目と,48週間選択科目を研修することになる.これらの研修内容は指導ガイドライン6)によって決められており,29症候,26疾病·病態を経験し,その実績はオンライン臨床教育評価システムPG-EPOCによって,指導医,上級医の確認を受けることになっている.

5-1.研修プログラムの概要研修は年度初めの4月から始まり,次年度の3月末までを終了とする2年間が研修期間となる.1年間を52週,2年間で104週とし,週単位で研修のプログラムが用意,実施される.

研修プログラムは「医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令」に詳しく書かれており,ここでは重要な部分を詳述する.

研修プログラムには一般的な通常プログラムと,特別(重点)プログラム(小児科特別(重点)プログラム,産科特別(重点)プログラム,地域医療重点プログラム,基礎研究医プログラム)23)がある.

いずれのプログラムでも必ず臨床研修を行わなければならない必須科目を56週(内訳は内科24週以上,救急12週以上,外科,小児科,産婦人科,精神科,地域医療がそれぞれ4週以上)と,選択科目を48週(眼科や整形外科,泌尿器科など研修医が希望する科)研修することとなる.

特別(重点)プログラムは,将来において小児科医,産科医,地域医療に従事する医師,基礎研究者を目指す研修医に対してのものであり,研修医数が20名を超える研修病院に設置が認められている.(小児科特別(重点)プログラムは小児科12週以上,産科特別(重点)プログラムは産婦人科12週以上,地域医療重点プログラムは医師少数区域における地域医療の研修期間が12週以上,基礎研究医プログラムは選択研修期間に,16週から24週の基礎医学教室での研修,研究が必要とされる).

これらのプログラムは固定的なものでなく,各都道府県知事は,病院の意向,地域医療対策協議会の意見等を踏まえ,当該都道府県において医師が不足していると考えられる診療科の研修を重点的に行う研修プログラムに変更することができる.

5-2.臨床研修の理念,ガイドライン将来の医師としての教育,研修をどのようにするかは,日本の国力にも影響する極めて重要な課題である.経験を積んだ先輩医師が伝えるべき内容は,個人レベルでなく,国家としての理念に基づいたものでなければならないという考えのもとに,厚生労働省医政局医事課の所管,「新医師臨床研修制度における指導ガイドライン」を作成する組織が結成された.正式には,厚生労働省研究班の地域医療基盤研究開発推進事業の一環として長い年月をかけて検討が加えられ,その研究代表者,福井次矢氏(当時,聖路加国際病院院長)のもと,各領域から幅広く委員が集められ,議論ののち,パブリックコメントも経て発表された.

我が国のすべての研修医は,この医師臨床研修制度における指導ガイドライン(現在は2023年度版)6)に準拠して研修が行われており,研修医の指導内容も細かく記載されている.

このガイドラインが最初に掲げている理念は,「臨床研修は,医師が,医師としての人格をかん養し,将来専門とする分野にかかわらず,医学および医療の果たすべき社会的役割を認識しつつ,一般的な診療において頻繁に関わる負傷又は疾病に適切に対応できるよう,基本的な診療能力を身に付けることのできるものでなければならない.」である.

ここでいう基本理念のキーワードは,「医師としての人格」のかん養,医師としての「社会的役割」の認識,そして「基本的な診療能力」である.

「医師としての人格」には,知性を磨き,徳を身につけ,優しさと献身性を示し,患者や医療スタッフから信頼される医師としての理想像が含意されている.

「社会的役割」には,眼前の患者に最大限貢献することは当然として,人の集団,社会と医療の体制,公衆衛生へも注意を向けるよう喚起を促している.

「基本的な診療能力」とは,将来携わる専門診療の種類にかかわらず,全ての医師に共通して求められる幅広い診療能力をいう.

また,このガイドラインの根底にある大きな流れとして,大学卒業後の臨床研修教育を単独でとらえるのではなく,卒業前の医学教育と整合性をもって,若手医師の教育システムを一体化する動きが本格化している.2021年(令和3年)に医師法が改正され,2023年(令和5年)から,医学生がstudent doctorの称号の元,一定の範囲の医業を行うことが可能となった.CBTやOSCEに合格した医学生は,大学病院などの臨床実習において,従来の見学型実習から参加型実習(クリニカルクラークシップClinical Clerkship:CC)にかわり,一定の臨床能力を有する学生が卒業し,医師国家試験合格後に研修医として臨床研修を行うシームレスな教育体系が緒に就きはじめている.

5-3.臨床研修で経験しなければならない疾患上の基本理念に基づいて,実際の臨床研修が行われている.このガイドラインによれば,実務研修として身に付けなければならない,経験すべき症候としては29症候,26疾病・病態があげられている.すなわち,研修医は,外来又は病棟において,下記の症候を呈する患者について,病歴,身体所見,簡単な検査所見に基づく臨床推論と,病態を考慮した初期対応を行わねばならない.

経験すべき29症候とは,ショック,体重減少・るい痩,発疹,黄疸,発熱,もの忘れ,頭痛,めまい,意識障害・失神,けいれん発作,視力障害,胸痛,心停止,呼吸困難,吐血・喀血,下血・血便,嘔気・嘔吐,腹痛,便通異常(下痢・便秘),熱傷・外傷,腰・背部痛,関節痛,運動麻痺・筋力低下,排尿障害(尿失禁・排尿困難),興奮・せん妄,抑うつ,成長・発達の障害,妊娠・出産,終末期の症候である.

また,経験すべき26疾病・病態とは,脳血管障害,認知症,急性冠症候群,心不全,大動脈瘤,高血圧,肺癌,肺炎,急性上気道炎,気管支喘息,慢性閉塞性肺疾患(COPD),急性胃腸炎,胃癌,消化性潰瘍,肝炎・肝硬変,胆石症,大腸癌,腎盂腎炎,尿路結石,腎不全,高エネルギー外傷・骨折,糖尿病,脂質異常症,うつ病,統合失調症,依存症(ニコチン・アルコール・薬物・病的賭博)である.

実務手技の実際としては,①気道確保,②人工呼吸(バッグ・バルブ・マスクによる徒手換気を含む.),③胸骨圧迫,④圧迫止血法,⑤包帯法,⑥採血法(静脈血,動脈血),⑦注射法(皮内,皮下,筋肉,点滴,静脈確保,中心静脈確保),⑧腰椎穿刺,⑨穿刺法(胸腔,腹腔),⑩導尿法,⑪ドレーン・チューブ類の管理,⑫胃管の挿入と管理,⑬局所麻酔法,⑭創部消毒とガーゼ交換,⑮簡単な切開・排膿,⑯皮膚縫合,⑰軽度の外傷・熱傷の処置,⑱気管挿管,⑲除細動等の臨床手技を身に付けることや,検査手技としては,血液型判定・交差適合試験,動脈血ガス分析(動脈採血を含む),心電図の記録,超音波検査等を経験するとともに,各種診断書(死亡診断書を含む)の作成を必ず経験することが求められている.

加えて,全研修期間を通じて,感染対策(院内感染や性感染症等),予防医療(予防接種等),虐待への対応,社会復帰支援,緩和ケア,アドバンス・ケア・プランニング(ACP・人生会議),臨床病理検討会(CPC:Clinoco-Pathological Conference)等,基本的な診療において必要な分野・領域等に関する研修を含むことが必須要件である.

研修医は研修中に経験した症例をもとに,上記の症状,疾患を次に述べるオンライン評価システム(PG-EPOC)に登録しなければならない.同時に,指導医,上級医もこれらの登録システムを用いて,受け持ち研修医の研修経験内容を評価しなければならない.

5-4.研修医の行うことができる医療行為上記29症候,26疾病・病態を研修していく過程のなかで,診療行為のうち,臨床研修医が指導医・上級医の同席なしに単独で行なってよい医療行為の基準は,各臨床研修病院ごとに決められている.しかし,それらの基準は,2004年(平成16年)2月に国立大学医学部附属病院長会議常置委員会が研修医に対する安全管理体制について(問題点及びその改善策)27)に準拠して作成されているものがほとんどである.

注意すべき点は,研修医はすべての診療行為において,指導医・上級医の指導または許可のもとで行うことが基本となっているが,実際の運用に当たっては,単独で行ってよい診療行為についても,指導医・上級医が責任を持って個々の研修医の技量を評価し,各診療科・診療部門における実状を踏まえて実施する必要があると決められている.各々の手技については,たとえ研修医が単独で行ってよいと考えられるものであっても,施行が困難な場合は無理をせずに上級医・指導医に任せる必要があるなど,医療における教育の基本に準拠している.また,各臨床研修病院が示すこれらの基準は通常の診療における基準であって,緊急時はこの限りではないとしていることも明記されている.

各臨床研修病院が示す基本的基準は診察,検査,治療に大きく分けられ,細かく提示されており,ホームページなどでも公開されている.

5-5.PG-EPOCを用いる臨床研修の確認EPOCとはE-Portfolio of Clinical training(オンライン臨床教育評価システム),最近では卒後臨床研修医用オンライン臨床教育評価システムPG-EPOC(EPOC2)E-Portfolio of Clinical training for PostGraduatesと呼ばれるものである.ポートフォリオとは,元来,学ぶ者が何を学修したのか,その成果に対する自己評価の記録,指導者の指導と評価の記録などを網羅的,系統的に蓄積したものをいう.

研修医はPG-EPOCに,個人ごとの研修スケジュール(ローテーション)と指導医を登録するとともに,診療行為を通して経験した症候・疾病を逐一,登録する.研修医が登録した症候・疾病は,受け持った指導医(上級医)にメールで知らされ,指導医が疾患を通して研修医が経験した上記29症候,26疾病・病態を評価,承認する.

また,ローテーションごとに自己評価・指導医評価を行い,日々の研修に対してフィードバックを受けることができる.さらに,研修医の教育研修は医師のみならず,全ての医療職種が協働し,病院を挙げて行うべきである,という考え方の下,看護師,薬剤師,臨床検査技師等,研修医の指導に関係する医師以外の医療職種からのいわゆる「360度評価」もこの登録,評価システムに入っている.

これらの入力がすべて完了した時点で,各項目ごとの評価と総合評価の最終判定をプログラム責任者が行う.

5-6.たすき掛けプログラム「基幹型臨床研修病院」と「協力型臨床研修病院」の両方の病院で研修を行うプログラムのことをいう.臨床研修病院で扱われる疾病は偏りがある場合もあり,幅広い研修領域を経験するために,このようなプログラムが設けられている.

一般的には大学附属病院と一般市中病院が連携し,基幹型臨床研修病院(おもに大学附属病院)で原則1年間,研修を受けた後,協力型臨床研修病院(一般市中病院)で残りの1年を研修する場合が多い.逆に,協力型臨床研修病院(一般市中病院)で最初の1年を研修し,残りの1年を基幹型臨床研修病院(おもに大学附属病院)で研修することもできる.このシステムはたすき掛け(クロス)の研修になるので,その名称は北海道から沖縄まで全国の研修病院で定着した名称になっているが,厚生労働省が認めた正式名称ではないためか,2年間の基幹型研修病院で行うプログラムをAプログラム,たすき掛けプログラムをBプログラムと称している病院もみられる.

基幹型臨床研修病院の院長は,研修管理委員会を組織し,プログラム責任者や指導医,上級医とともに,研修プログラムが円滑に進むように配慮しなければならない.プログラム責任者は研修プログラムの最高責任者であり,プログラム責任者講習会を受講し,指導医は指導医講習会を受講しなければならない.プログラム責任者は研修医が研修修了要件を満たしたかどうか判断し,研修管理委員会に報告することが求められる.研修プログラムの運用にあたっては,定期的に卒後臨床研修評価機構による評価を受けなければならない.

6-1.院長(管理者)の役割臨床研修を行う「基幹型臨床研修病院」の院長(管理者)は,病院(群)全体で研修医育成を行う体制を包括的な観点から支援し,プログラム責任者や指導医等の実務教育担当者の業務が,円滑に行われるように配慮しなければならないことになっている.また,院長は研修管理委員会やプログラム責任者の意見を受けて,研修医に関する重要な決定を自ら行うことができる.

6-2.プログラム責任者プログラム責任者は,臨床研修病院の実務を統括し,研修プログラムの企画・立案,実施の管理,研修医に対する助言,指導その他の援助を行う研修医教育の最高実務責任者である.

病院の常勤医師であって,指導医や研修医に対する指導を行うために必要な経験,能力を有しなければならないため,臨床研修指導医の資格を取得してさらに数年の実務経験を積んだ後,プログラム責任者講習会(卒後医師臨床研修プログラム責任者養成講習会注4))を受講することが求められる.専門は何科であっても構わない.

プログラム責任者は,各研修医の研修期間の修了に際し,臨床研修管理委員会に対して研修医の到達目標の達成状況について報告しなければならない.

注4) 卒後医師臨床研修プログラム責任者養成講習:臨床研修協議会28)が主催する講習会で,臨床研修病院での臨床研修プログラム責任者として,プログラムの立案,作成に携わる予定の医師は,原則として受講することが求められる.年に6-8回開催され,2日間にわたり小グループでの討議・発表などが行われる.オンライン参加も可能であるが,協議会が設定した条件を満たし,講習会当日と同じ場所と機器を用いて受講することとなる.

臨床研修指導医講習会の開催状況と修了人数について28)は臨床研修協議会のホームページに掲載されている.

6-3.指導医,上級医とは「指導医」とは,研修医の実際上の研修指導を行う医師である.7年以上の臨床経験を有する常勤の者であって,研修医に対する指導を行うために必要な経験及び能力を有し,とりわけプライマリ・ケアを中心とした指導を行うことができる医師をいう.なお,指導医は厚生労働省が示す「医師の臨床研修に係る指導医講習会の開催指針」に基づく指導医講習会注5)を受講していなければならない.

「上級医」とは,臨床研修医に対する指導を行うために2年以上の臨床経験および能力を有している者で,指導医の要件を満たしていない医師のことをいう.上級医は臨床研修の現場で,指導医の管理の下に臨床研修医の指導にあたる.

指導医と上級医に求められる要件としてとくに重要なのは,休日・夜間の当直時,電話等により指導医又は上級医に相談できる体制が確保され,必要時,指導医又は上級医が直ちに対応できるような体制(オンコール体制)が確保されている必要がある.休日・夜間の当直を1年次の研修医が行う場合は,原則として指導医又は上級医とともに行わなければならないとされている.

注5) 指導医講習会は,各大学附属病院,日本医師会,都道府県医師会,各病院連合などの組織体の主催による講習会で,通常2日(講習時間が16時間以上)であるが,最近はeラーニング1日,オンライン1日が多くなってきており,指導医養成講座やワークショップが開催される.厚生労働省内の医師臨床研修制度のホームページの中に開催情報29)が載っている.

6-4.研修医に関する院内委員会臨床研修管理委員会は,臨床研修の実施を統括管理する最上位の病院内機関であり,管理者(院長),プログラム責任者,指導医,臨床研修協力型病院,施設の研修実施責任者や外部委員から構成される.

本委員会は研修プログラムの作成や調整,研修医の管理,採用・中断・修了の際の評価など,臨床研修の実施の統括管理を行う.プログラム責任者や指導医から研修医ごとの進捗状況について情報提供を受け,研修医ごとの研修進捗状況を把握・評価する.研修医の研修期間の終了に際し,プログラム責任者の報告に基づき,研修の修了認定の可否について評価を行うこととなる.

この下に実務を取り扱う小委員会も設置され,事務的な細かな案件を処理している.

6-5.研修修了要件と進路研修修了認定は3つの評価,①研修実施期間の評価,②臨床研修の目標の達成度評価,③臨床医としての適性の評価からなされるが,必須条件をクリアしていれば,各臨床研修病院の判断に委ねられている.

必須要件は,

1)研修実施期間の評価については90日以上の欠勤がないこと,

2)臨床研修の目標の達成度評価については必須項目の経験,PG-EPOC入力および評価が正しく行われていること,

3)臨床医としての適正の評価については医療の安全を確保し,かつ,患者に不安を与えずに診療を行うことができる,

という評価である.

4)病院によっては院内,院外の講演会の出席,院内CPCの出席などを求めている場合もある.

これらをすべて達成したと判断される場合,プログラム責任者が臨床研修管理委員会に諮り,承認を得ると,病院管理者に報告する.

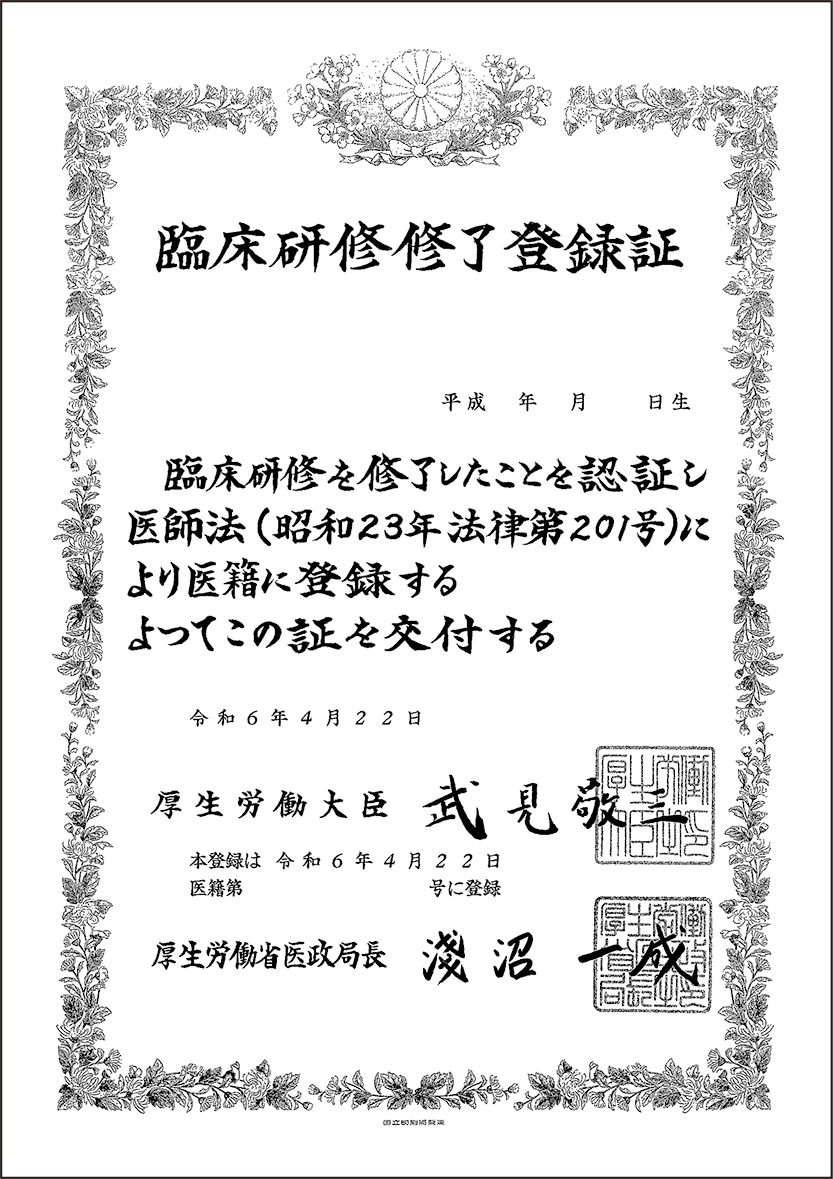

研修が修了した時点で,基幹型臨床研修病院は臨床研修修了証を臨床研修修了者に交付するとともに,地方厚生局に提出する.その後,臨床研修修了者は地方厚生局を介して厚生労働省に登録証の交付申請を行い,医師臨床研修修了登録証が厚生労働大臣から研修修了者に交付される(図1).

研修修了登録証

以後,診療に従事する場合,2004年(平成16年)以降は医師免許証と臨床研修修了登録証の2つの証明書が必要となる.

研修を修了しない者は,医師法により診療に従事することができず,医療法により病院又は診療所の管理者となることができず,また保険診療が不可能となる.なお,修了基準を満たしていない等の理由により,未修了と判定された場合は,プログラム責任者が当該研修医と面談を行い,臨床研修に関する省令に基づき研修継続また は中断の手続きを進めることが多い.

研修修了者は臨床研修修了証をもとに2回目の医籍登録を行い,多くは基本19領域の各専門研修プログラムに登録し,専攻医として勤務するのが一般的である.その後,それぞれの専門医試験を受験し,合格すれば各専門分野の専門医を標榜できる.

6-6.臨床研修プログラムの評価,調査基幹型臨床研修病院は2-4年ごとに,臨床研修病院として相応しいかどうか,卒後臨床研修評価機構JCEP(Japan Council for Evaluation of Postgraduate Clinical Training)30)による評価の結果を公表することが強く推奨されている.この認証により,各臨床研修病院のプログラムが標準的にクリアされるべき研修の質を担保していると証明され,地域社会への理解アピールと,研修医募集に役立てているところが多い.

評価は,卒後臨床研修評価機構JCEPからサーベイヤーの医師,事務員が対象となる病院を1日かけて訪問調査する場合と,書類審査のみの場合がある.臨床研修病院としての役割と理念,研修体制,教育研修環境,研修医の採用・修了と組織的位置づけ,研修プログラム,研修医の評価,研修医の指導体制,修了後の進路などの諸項目について判断される.

研修医ガイドラインによって,臨床研修医は労働者であると明記され,労働時間,休憩,休日,時間外労働について決められている.研修医の給与は,それぞれの研修病院の雇用条件によって支給され,通常,8時出勤,17時退勤が一般的である.

7-1.研修医の立場の明確化1998年(平成10年)年に,関西医科大学で当時26歳の研修医が過労死した事件31)は,大きな社会問題となり,多くの方面から研修医制度について議論がなされた.その結果,研修医の立場については明確な位置づけがなされるようになった.

研修医ガイドラインによれば,臨床研修医は労働者であるとまず明記され,各労働法規の適用を受ける研修医の立場について,労働時間等について労働基準法で規制されることが明示されている.その内容は以下のとおりである.

1)労働時間は1週40時間,1日8時間とする,

2)休憩は労働時間6時間超で,少なくとも45分の休憩,労働時間8時間超で,少なくとも1時間の休憩を労働時間の途中に与えなければならない,

3)休日は1週1日又は4週4日の休日を与える,

4)時間外・休日労働の割増賃金は法定時間外労働,法定休日労働として割増賃金が支払われる,

5)時間外労働について,使用者は,過半数組合または過半数代表者と締結し,労働基準監督署に届け出た労使協定(36協定)により,時間外または休日に労働させることができる.その場合も,労働基準法により,時間外労働の限度時間として,1か月45時間,1年360時間が上限とされている.ただし,臨時的な特別の事情があるとして特別条項を結べば,年間6か月を上限として,例外的に限度時間を超えることができ,月100時間未満(休日労働含む.),年間720時間,複数月の平均で月80時間(休日労働含む.)が上限となる.

臨床研修医を含め,医師についてはこうした上限の適用が猶予されてきたが,2024年4月からは診療に従事する医師独自の上限が適用されるようになった.

臨時的な特別の事情があるとして特別条項を結べば,限度時間を超えることができ,時間外・休日労働時間は原則として年960時間が上限となる(A水準).さらには,地域医療の確保のための副業・兼業として派遣される際に適用される連携B水準,地域医療の確保のため自院内で長時間労働が必要な場合に適用されるB水準,臨床研修医/専攻医が集中的に技能を向上させるためにやむを得ず長時間労働が必要な場合に適用されるC-1水準,高度な技能研修のためにやむを得ず長時間労働が必要な場合に適用されるC-2水準の医師は,年1,860時間が上限となる.

特にC-1水準については臨床研修医にも適用されうるものであるが,全ての臨床研修医に対してC-1水準が適用されるわけではなく,年960時間の範囲内で修練が可能な場合は原則どおりA水準が適用されることになる.各臨床研修プログラムで想定される上限時間数が明示されていることから,自身で明示された時間数を確認し,自身に適した臨床研修とそれ以外の時間のバランスを検討した上で,研修病院を選択することができるという仕組みとなっている(ガイドラインからの抜粋).

7-2.給与,雇用条件,保険など原則,研修医が勤務する医療機関が給与として支給する.短期間の協力病院・協力施設への研修は,基幹型臨床研修病院が給与を支払う場合が多く,たすき掛けプログラムのような長期間の場合は,研修医が勤務する医療機関が給与を支払う場合が多い.

また,国から給与を支払っている医療機関に対して補助金(医師臨床研修補助事業)32)が支給される.その額は研修医1人あたり月,数万円(4–6万円)程度で,減額傾向にある.

研修医の雇用条件は各医療機関ごとに定められている.したがって,常勤・非常勤・契約職員等としての雇用になり,健康保険・年金保険等は,雇用されている医療機関の制度で加入することになっている.

7-3.研修医の一日研修医はそれぞれのローテーションにおいて,指導医が属する診療科を週単位で廻ることとなる.もちろん,研修病院,ローテーション先の診療科,研修医個人によって研修医の業務を一般化することはできないが,研修医の標準的な一日は概ね,以下のようになっている.

8:00 出勤

8:30–9:30 勉強会,病棟回診

10:00–12:00 外来見学,病棟対応

12:00–13:00 昼休憩

13:00–15:00 処置見学,指導医による講義

15:00–16:30 カルテ記載,カンファレンス

17:00– 退勤,帰宅

研修医の臨床研修制度は,戦前,戦後1946年(昭和21年)から1965年(昭和40年),1966年(昭和41年)から2003年(平成15年),2004年(平成16年)以降に分けられる.医師の本格的研修制度は戦後のいわゆるインターン制度から始まり,1968年(昭和43年)からは大学卒業後に国家試験を受験でき,臨床研修が努力義務にとどまるものであった.2004年(平成16年)以降,新医師臨床研修制度が実施され,現在の研修システムは医師法によって2年間の必修義務となった.

医師の臨床研修制度は大きく,戦前,戦後1946年(昭和21年)から1965年(昭和40年),1966年(昭和41年)から2003年(平成15年),2004年(平成16年)から現在に至る4期に分けられる.

戦前は大学卒業と同時に医局に入り,おもに大学病院やその関連病院において,先輩医師からの指導を受けるもので,組織的に行われる研修制度は存在しなかった.

1946年(昭和21年)からは,連合国総司令部GHQの主導,とりわけサムス大佐が導入した実地修練制度(いわゆるインターン制度)33)が創設された.大学を卒業した者は1年間のインターンが義務付けられ,終了後に医師国家試験を受験できるというものであった.インターン中の研修は主要科や保健所をまわる,いわゆるスーパーローテートであり,大学病院での座学も多く,一般市中病院では実践中心の教育がなされていた.また,合わせて国民医療法施行令の一部改正や1948年(昭和23年)に現在の医師法が制定され,同法に基づく規定が整理されたが,医師の研修という点では曖昧さが残っていた.

とくにインターン期間中は無給であるため,大学を卒業しても不安定な生活を強いられることとなり,次第に不満が昂じて,青年医師連合(青医連)の医学部闘争から社会政情背景と相まって日本の大学全体へ広がった,1965年(昭和40年)代初頭の大学紛争に発展した.このような状況から次のような解決策が議論され,実施された.

1968年(昭和43年)から大きく臨床研修制度が変更された.それは医科大学・医学部卒業直後に医師国家試験が受験できるようになり,医師免許取得後2年以上の臨床研修を行うように努めるものとされた点が従来と大きく異なる点である.研修様式は,卒業後に自大学に残るものが一般的で,かつ直接医局,講座に入るいわゆるストレート方式で,それぞれの専門分野を目指す研修内容であった.小児科を目指す者は小児科だけを,眼科を目指す者は眼科領域だけを研修するものである.ただ,メジャー科の内科や外科の医局は,当時はナンバー講座制がほとんどで,内科全体や外科全般をみることが出来た.その後,診療科が臓器別,系統別に分かれていったため,消化器系だけ,循環器系だけといった研修も行われていた.ただ,実際の研修は,プログラムや評価システムなどが確立しておらず,指導体制や各施設間での格差が著しく,OJT(on the job training)で臨床能力を高めていくものが大半であった.一方で,幅広い診療能力が身に付けられる総合診療方式(スーパーローテイト)による研修を受けていた研修医は少なかった.

この時期の研修は,その7割が都市部の大学病院に集中し,3割が市中の大病院で行われ,給与体系も低く,アルバイトで生計を立てるものも少なくなかった.このように「地域医療」との接点が少なく,専門の診療科に偏った研修が一般的で,いわゆる「病気を診るが,病人は診ない」などと評されていた.

2004年(平成16年)から新医師臨床研修制度が実施された.これに至るまでには,上記のさまざまな問題点を改善,改正すべく,活発な議論がなされた.まず,2000年(平成12年)には医師法や医療法が改正され,卒後2年間の臨床研修が努力義務ではなく,法的に義務化されたものになった.4年間の準備期間を経て,2003年(平成15年),秋にマッチング登録を行い,2004年(平成16年)春から新制度がスタートした.

医師の臨床研修の必修化に当たっては,医師としての人格をかん養し,プライマリ・ケアの基本的な診療能力を修得するとともに,アルバイトなどをせずに研修に専念できる環境を整備することを基本として,制度が構築された.本制度はドラスティックな改革であったため,医療の諸問題を顕在化させる部分が大きく出てくると予想されたので,5年ごとの制度見直しも行われ,2022年(令和4年)には,さらに見直された内容となり,今日に至っている34).

京都府下の基幹型臨床研修病院は23病院であり,研修制度が開始されてから現在までに研修医の単年度定数は200人台に終始している.京都府は医師多数県とみなされており,国,京都府,各臨床研修病院の間での議論,調整は,多くの課題とともに今後も続く.

9-1.臨床研修病院と研修医数研修医の数は医師法によって各都道府県ごとに定められている(既述)ため,京都府の研修医は2024年度(令和6年度),261人である.また2025年度(令和7年度)は253名の予定となっている.過去5年間は2019年度(令和1年度)241人,2020年度(令和2年度)270人,2021年度(令和3年度)252人,2022年度(令和4年度)261人,2023年度(令和5年度)261人である.

研修医の定数は,厚生労働省が提案している「各年度の各都道府県の募集定員上限について」という指針に基づいて計算され,各都道府県に当年度の定員数が割り当てられることになっている.さらに,各病院ごとの研修医の定員数は都道府県が決定するが,京都府では京都府地域医療支援センター運営会議35)が23の基幹型研修病院の代表者によって組織化され,その会議の話し合いの中で決められているのが現状である.

京都府下の基幹型臨床研修病院の23病院における2年プログラム研修医定員は261名(2024年度(令和6年度)で,多い順から列挙すると以下のとおりである.

京都大学医学部付属病院71名,京都府立医科大学附属病院61名,京都第二赤十字病院17名,京都第一赤十字病院14名,京都市立病院13名,京都医療センター10名,宇治徳洲会病院9名,洛和会音羽病院8名,京都桂病院6名,武田総合病院5名,京都中部総合医療センター5名,福知山市民病院5名,北部医療センター5名,京都岡本記念病院4名,京都民医連中央病院4名,武田病院2名,綾部市立病院2名,鞍馬口医療センター2名,舞鶴医療センター2名,京都済生会病院2名,洛和会丸太町病院2名,新京都南病院2名,山城総合医療センター2名.

ただし,これらの病院ですべて定員が充足しているわけではない.

2023年度(令和5年度),2022年度(令和4年度)の各病院の研修医定員枠については,補助資料に記載している(補助資料1).

なお,京都府の臨床研修に関わる事項は,厚生労働省近畿厚生局36)ならびに京都府健康福祉部医療課37)が担当している.

9-2.研修医制度の課題京都府の単年度における研修医数は,2004年度(平成16年度)から今年度に至るまで300人から240人の間を推移しており,この20年間,増加していない.

臨床研修の必修化後,我が国における研修医の募集定員が研修希望者の1.3倍を超える規模にまで拡大し,なおかつ研修医が都市部に集中する傾向が続いたため,2014年度(平成22年度)の研修から各都道府県の募集定員上限を厚生労働省が設定した.とくに京都府の医師数は全国的にみて高い,医師多数県の一つという理由から,研修医数の上限枠が20年間増加せず,200人台が続いている.このような中で,数十名の研修医を半年間以上,医師少数県または医師中程度県の医師少数域に派遣するという方針が実行されれば,これまで通りの京都府における救急医療をはじめとする地域医療を維持できなくなるのではないかと危惧されている38).京都府のなかにも医師少数地域が存在しており,医師少数県または医師中程度県の医師少数域は東日本に多く,研修医にとっても半年間以上派遣されることは現実的に難しい.本件については,複雑な要因があり,国レベル,京都府レベル,各病院間でさまざまな議論が続いているため,問題点は次号で詳述したい.

本院での研修医は,基幹型臨床研修病院として2年プログラムの研修医の9名と,たすき掛けプログラム(1年プログラム)10名からなり,2024年度の全研修医数は19名である.研修医の出身大学は(2004年度(平成16年度)から2024年度(令和6年度)まで)は35大学にわたり,京都府立医科大学31名,滋賀医科大学24名の順に多い.研修は年度初めの4月から次年度の3月までとし,本院の研修プログラムは必修分野(内科・救急・外科・小児科・産婦人科・精神科・地域)以外は,すべて選択科目となっており,自由度の高いプログラムである.

10-1.プログラム制度と研修医数,出身大学本院での研修医は,本院が基幹型臨床研修病院としてマッチング登録を行った2年プログラムの研修医定員数の4名と,協力型臨床研修病院としてたすき掛けプログラム(1年プログラム)の研修医枠14名から構成されている.2024年度の全研修医(1年次,2年次合わせて)は19名(男12名,女7名)である.

たすき掛けプログラムは,京都府立医科大学,滋賀医科大学,京都大学,福井大学のそれぞれの協力型臨床研修病院として研修医の研修が行われるもので,2024年度(令和6年度)は京都府立医科大学からは5名,滋賀医科大学からは3名,京都大学からは1名の研修医数であり,本院で研修している.

2004年度(平成16年度)から2024年度(令和6年度)まで本院で研修した研修医の総数は118名(男83名,女35名)(上記の両プログラムの合計)である.

その内訳は,2年プログラム(2004~2024)が62名(男47名,女15名),たすき掛けプログラム(2017年~2024年)が56名(男36名,女20名)である.

各年度別の研修医数と,プログラム別の研修医数は補助資料に記載している(補助資料2).

研修医の出身大学(2004年度(平成16年度)から2024年度(令和6年度)まで)は35大学となっている.

その内訳は,京都府立医科大学31名(男20名,女11名),滋賀医科大学24名(男13名,女11名),高知大学6名(男4名,女2名),香川大学5名(男3名,女2名)であり,4名は徳島大学,近畿大学,3名は三重大学,愛媛大学,関西医科大学,大阪医科薬科大学,兵庫医科大学,2名は新潟大学,金沢大学,山口大学,藤田医科大学,川崎医科大学であり,1名は東北大学,筑波大学,群馬大学,福井大学,浜松医科大学,京都大学,広島大学,長崎大学,島根大学,宮崎大学,鹿児島大学,名古屋市立大学,奈良県立医科大学,和歌山県立医科大学,北里大学,杏林大学,愛知医科大学,産業医科大学,福岡大学である.

2年プログラム,たすき掛けプログラム別についての内訳は補助資料に記載している(補助資料3).

10-2.研修プログラムの特徴本院の研修プログラムは,臨床研修に関する省令で定められた必修分野(内科24週・救急12週・外科4週・小児科4週・産婦人科4週・精神科4週・地域4週)以外は,すべて選択科目とし,各研修医一人一人が自由度の高いプログラムを設定できる点にある.研修期間中に希望診療科の変更に伴うローテーションの変更など,適宜対応することも可能としている.

本院の具体的な研修プログラムの設定は,まず,マッチングで採用が決まったのち,研修予定者には1月にローテーション希望調査を行う.将来の希望診療科や,どの選択科目をローテーションしたいのか,研修中の早い時期にローテーションを希望したい診療科はあるのかなど,個人の希望を確認しながら3月中に研修予定者全員のローテーションを確定させている(補助資料4).

10-3.プログラムの実際研修(2年プログラム)は年度初めの4月1日から始まり,次年度の3月31日までを終了とする2年間が研修期間となる.たすき掛けプログラムは1年次か2年次か,いずれにおいても1年間となる.

臨床研修プログラムによって各診療科をまわるローテーションが実際に始まるのは4月の第2週目からとなり,それまでは本院に入職した新入職員として新人職員研修が行われる.

新人職員研修(教育センター主催)は以下のとおりである.

1)初日(4月1日) 辞令交付式および理事長,院長からの祝辞,健康診断,入職時の事務系オリエンテーションが行われる.

2)2日目より4日間 全職種の新入職員(新卒者,毎年100人前後)に対する研修:新社会人として,新人医療職者として入職当初に学んでおくべき内容を選定した研修が行われる.職種を越えて一堂に集まって研修を受けることで,同期としての関係づくり(仲間づくり)が出来ることを期待したプログラムが用意されている.

研修項目:院内感染防止対策,医療安全,医療倫理,防犯/防火・防災対策,情報管理,接遇・ホスピタリティ,社会人基礎力,チームビルディング,コミュニケーション推進研修,ストレス対策など.

3)5日目より3–4日間 研修医に対するオリエンテーション・研修を行い,研修医の業務一覧を説明している(補助資料5を参照).

研修内容:医師の心構え(院長,プログラム責任者,指導医の代表による),初期研修に当たっての評価制度(PG-EPOC)説明,診療情報管理,電子カルテ操作練習,診断書作成,現場体験【臨床工学部・放射線部・臨床検査部・地域連携部・手術室に数人が1–2時間ずつ,看護部(入院病棟)は1日体験する】,トランスファー研修,採血・静脈留置針研修(補助資料6,7)

その後,各研修医が決められたローテーション研修を行う.選択科目は各研修医一人ひとり異なる.

当院ローテーションは,1年次に内科24週,救急8週,外科4週の研修を行い,2年次には救急4週,地域医療4週,精神科4週,小児科4週,産婦人科4週の研修を行い,その他は選択科目としている(図2).

京都岡本記念病院 研修医2年プログラム ローテーション

なお,地域医療,精神科,小児科,産婦人科に関しては,本院は基幹型臨床研修病院としての施設基準に満たないため,協力型臨床研修病院(施設)として地域医療は伏見岡本病院やまつだ在宅クリニック,由良診療所ほか,精神科は宇治おうばく病院,小児科・産婦人科は京都第一赤十字病院において,それぞれ4週間研修している.2004年度からの協力型臨床研修病院(施設)は補助資料にまとめた(補助資料8).

各診療科のローテーション中に,定期的に行われているものとしては,

1)毎週木曜日(16:00–16:30)に研修医レクチャー(総合内科などの指導医による)

2)毎週火曜日(15:00–15:30)放射線カンファレンス(放射線科の指導医による)

3)毎月第4火曜日(12:30–13:00)にNEJM(New England Journal of Medicine)の抄読会(研修医が適宜,興味ある症例報告を説明する)

4)5月に縫合研修(外科の指導医による)

5)5,6月にME/各種医療機器の取り扱い研修(臨床工学部の協力による)

6)6,7月にCV・心エコー・腹部エコー研修(臨床検査部の協力による)

7)1月中旬に院内の研究発表会(全職種対象)があり,症例報告(2年プログラム研修医は必修)を口頭発表する

8)1月下旬に基本的臨床能力評価試験注6)を行い,結果は各個人にフィードバックされる

9)不定期に行われるものとして,第3木曜日(17:15–18:15)に臨床病理検討会(CPC)注7)が行われ,担当研修医が病理医,指導医とともに発表する

注6) 基本的臨床能力評価試験(General Medicine In-Training Examination:GM-ITE®︎)とはNPO日本医療教育プログラム推進機構(JAMEP)による,臨床研修のアウトカムの客観化を目的に実施をしている,研修医を対象としたコンピューターベースの到達度評価試験である.研修医の客観的な臨床能力の評価が可能となる.出題範囲は厚生労働省の定める臨床研修到達目標(経験すべき症候及び経験すべき疾病・病態)を原則準拠し,試験方法はCBT方式,多肢選択形式(単純択一形式)・80問を試験時間120分で行う.

注7) CPC 臨床病理検討会:ClinicoPathological Conferenceとは,病院内で病理医を含む複数の診療科の医師が集まって症例を検討する会である.死亡患者の剖検症例について,臨床医側と病理医側がそれぞれの意見を交換する.臨床側の医師が生前の経過や診断・治療,終末期の状態を踏まえて考えられる死因を発表し,病理側が剖検によって明らかにされた所見や死因を考察して発表する会である.原則,関わったすべての科の医師が参加し,同じ症例について議論することで疾患についての理解を深め,病院全体の医療レベルを上げるという目的を持つ.

院長,プログラム責任者を中心に臨床研修管理委員会が組織されている.その下部委員会において,研修医の問題点,要望をくみ上げつつ,43名の指導医のもと,教育センター・医師臨床研修センターが中心となって,細やかな指導が行われている.研修の修了判定も教育的観点から行われている.

11-1.研修医を所轄する委員会と担当部署所轄委員会の最も上位にある委員会は臨床研修管理委員会である.

臨床研修管理委員会は院内規程(京都岡本記念病院 臨床研修管理委員会規程,2003年(平成15年)施行)(補助資料9)のもと,委員長(院長),委員(院内:プログラム責任者,看護部長,事務長,関連診療部長,診療技術部門の長,協力型臨床研修病院の研修実施責任者,事務部門責任者,研修医,院外:協力型臨床研修病院以外の医師,有識者など20名)によって組織され,年に3回(7月,11月,3月)委員会を開催している.本委員会において,協力型臨床研修病院の研修実施責任者からは,研修医の研修実態について報告を受けている.

臨床研修小委員会として,臨床研修管理委員会の実務を取り扱う下部委員会であり,原則毎月1回開催している.各研修医の診療科ローテンション時の状況について,委員から研修医一人ひとりについて報告されている.

研修医・指導医部会も組織化され,研修医と指導医の意見交流の場とし,毎月1回,1時間ほど開催している.研修医は代表者として2–3名が出席し,指導医との情報共有,研修医からの要望を聞いている.

不定期に,研修医面談が毎年2回行われ,各研修医一人ずつ臨床研修管理委員会の複数医師が研修医の研修実態を直接30分ほど聞き取り,指導体制に対しての要望や各個人の精神・身体上の状況なども合わせて聴取している.

なお,本院の歴代院長,臨床研修管理委員長,プログラム責任者については補助資料に記載している(補助資料10).

担当部署としては,院内に病院全体の教育研修を司る教育センター(センター長以下4名)があり,その中に医師臨床研修センター(2名:課長,主任)が設置されている.

医師臨床研修センターの業務は,研修医の就業管理,精神的支援,研修プログラムの運営,研修医及び指導医の評価,臨床研修に関する院内研修会の企画・立案,研修医に係る関連医療機関との連絡・調整,臨床研修管理委員会及び臨床研修に関する委員会の運営などである.

具体的には,初期臨床研修プログラム(京都岡本記念病院卒後臨床研修プログラム)を運営する母体として,採用試験の実施,研修医が入職してからのオリエンテーションやローテーション管理等幅広い業務を行っている.採用活動においては,センター長や指導医・研修医と共に合同就職説明会(レジナビなど)に参加し,当院プログラムの魅力を伝えており,医学生の見学日の調整も行っている.

日々の業務としては,研修医の就業管理や,評価システム(PG-EPOC)の操作支援,病理解剖やCPCの調整,相談窓口としての役割も担っており,研修医が2年間でスムーズかつ良質な研修生活が送れるように,研修環境についてバックアップを行っている.

2020年度(令和2年度)からは,研修医に対して年2回のフィードバック面談が本院では義務付けられ,教育センター長(プログラム責任者)や指導医らと一緒に面談を行っている.研修医から提案された建設的な意見に対してすぐに取り組むよう心がけている.

また,医師臨床研修センターでは,初期臨床研修の協力病院・施設,専門研修の連携施設との良好な関係を構築するため,定期的に訪問や連絡を取るなど積極的な交流を図っている.自病院のみで行う委員会のほかに,各医療機関の担当者を含めた大規模な委員会の運営を行っている.研修医対象の勉強会・セミナーをはじめ,多くの研修会の開催を企画しており,コロナ禍で中止されていた院外講師による講演会なども復活しつつある.

研修医に加えて,専攻医についての専門研修プログラム(京都岡本記念病院内科専門研修プログラム・京都岡本記念病院麻酔科専門研修プログラム)の運営も行っているので,研修医の研修修了後のプログラムについても調整を行っている.

なお,病院内組織での研修医の所轄はこの医師臨床研修センターになり,全研修医の名前とPHS,メールアドレスの情報は,組織上,医師臨床研修センター内に収載されている.

11-2.たすき掛けプログラムの協力病院としての委員会当院が,協力型臨床研修病院として登録されているプログラムを管理している基幹型臨床研修病院は,5病院(京都府立医科大学附属病院・京都府立医科大学附属北部医療センター・京都大学医学部附属病院・滋賀医科大学医学部附属病院・福井大学医学部附属病院)である.各病院で開催される臨床研修管理委員会には,当院の研修実施責任者(院長)が委員として参加することが義務付けられている.

11-3.指導医2024年10月現在での本院での指導医数は43名(男36名,女7名)で,その内訳は以下のとおりである.

内科12名(消化器内科4名,循環器内科1名,糖尿病内分泌内科1名,腎臓内科2名,脳神経内科2名,総合内科1名,感染症科1名),外科5名,心臓血管外科2名,脳神経外科2名,整形外科1名,呼吸器外科2名,救急科3名,産婦人科1名,精神科2名,病理診断科2名,乳腺外科1名,麻酔科4名,集中治療室1名,泌尿器科1名,リハビリテーション科1名,放射線科2名,予防医学科1名.

これらの指導医は,京都府立医科大学附属病院指導医講習会,滋賀医科大学医師臨床研修指導医講習会,日本赤十字社臨床研修指導医講習会,日本医師会指導医のための教育ワークショップ,滋賀県病院協会指導医講習会,VHJ機構指導医養成講座などの講習会を受講し,資格を得て,病院に登録されている.

11-4.研修医が行うことのできる医療行為本院の研修医が単独で診療行為を行ってよいもの,行ってはいけないものについては,院内内規に研修医の医療行為基準として2016年(平成28年)に制定し,各診療科に通知している.これは2004年(平成16年)2月に国立大学医学部附属病院長会議常置委員会が研修医に対する安全管理体制について(問題点及びその改善策)に準拠して作成したものである.本院の上記の基準は補助資料として記載している(補助資料11).

11-5.研修の修了判定本院の2年プログラムの修了判定要件は以下のとおりである.

1)PG-EPOCによる以下の項目が入力されているかを確認

・ローテーションごとに研修医評価表I/II/IIIが入力できているか.

・経験症候/疾病・病態の記録が全て入力できているか.

・一般外来研修の実施記録が必要単位入力されているか.

・その他の研修活動の記録に,必須項目が全て入力されているか.

2)2年間の研修期間中に90日以上の休みがないかを確認

3)臨床医としての適性(医療の安全を確保し,かつ,患者に不安を与えずに診療を行うことができる)に問題がないかを確認(評価)

以上の修了に必要な要件がそろった段階で,本人の将来性も鑑み,教育的観点から修了と判断し,本院の臨床研修管理委員会で承認後,院長から修了証書が授与される(2年プログラムのみ)(図3).

研修修了証(京都岡本記念病院)

修了式は3月末日に出席者(院長,プログラム責任者,医局長,他の研修医,教育センター)のもと,祝辞,答辞,記念品贈呈などが行われる.

たすき掛けプログラムの修了認定(1年間の証明)は基幹型臨床研修病院が行うため,協力型臨床研修病院はローテーションごとの評価のみであり,PG-EPOCに入力情報を評価しているのみである.1年間通しての年間評価は行っていない.(あまりにも研修態度が悪い,研修内容の基準レベルからあまりにも低いような場合は,当院から基幹型臨床研修病院のプログラム責任者に報告する場合はある.)

ローテーションする科によって研修医の一日の活動は異なるが,原則,8時30分出勤,17時30分退勤である.その間,病棟,外来,手術,レクチャー,セミナーなど多様な研修内容である.研修医を常勤職員として採用しており,給与はすべて本院からの支給である.研修医固有の部屋が用意されており,研修医どうしの交流,学会参加や病理解剖,CPC,研究発表会での症例報告など,院内外での活動が推奨されている.

12-1.研修医の一日の活動本院の研修医の代表的な一日の研修生活を以下に紹介する.これらは2年プログラム,たすき掛けプログラムにかかわらず,本院の研修医の実態である.

(1年次)

総合内科をローテーションしている期間

8:30 出勤,病棟業務

9:30 AST(抗菌薬適正使用チーム)血液培養ラウンド

9:45 感染症レクチャー

10:30 総合内科初診外来

12:00 昼休み

13:00 病棟業務

16:00 科内カンファレンス

17:30 退勤

(1・2年次)

救急科をローテーションしている期間

8:20 出勤

8:25 引き継ぎカンファレンス

8:30 救急業務

12:00 昼休み

12:30 NEJM抄読会

13:00 救急業務

17:00 引き継ぎカンファレンス

17:30 退勤

(1年次・2年次)

麻酔科をローテーションしている期間

8:30 出勤,麻酔科カンファレンス

9:00 一件目の手術開始

11:50 一件目の手術終了

12:00 昼休み

13:00 二件目の手術開始

16:00 二件目の手術終了

16:10 術前麻酔評価

17:00 術後麻酔評価

17:30 退勤

12-2.研修医の待遇京都岡本記念病院としては,研修医を常勤職員として採用しているが,雇用契約書は2年間の有期契約となり,給与はすべて本院からの支給である.

《処遇》は以下のとおりである.

身分:正職員

勤務時間:8:30~17:30

休日:日曜日を含む週休2日制,その他リフレッシュ休暇 年間5日,年休10日(1年次),11日(2年次)

有給休暇:当院規定のとおり(1年目10日,2年目11日)

給与:1年次 月額372,000円(年間賞与300,000円)

2年次 月額425,000円(年間賞与400,000円)

手当等〔住宅手当〕:月額40,000円

通勤手当:当院規定のとおり

日宿直手当:日直:32,000円/回

副直:37,000円~46,000円/回

※なお,日当直は4~6回/月 程度

働き方改革での医師の時間外勤務は,本院の研修医はA水準と決められた(2024年(令和6年)).

時間外手当:全額支給

社会保険:健康保険,厚生年金,雇用保険,労災保険には加入している.

なお,協力型臨床研修病院(京都第一赤十字病院・京都第二赤十字病院・おうばく病院・地域への短期研修)で研修している場合には本院が,たすき掛け制度で当院で1年間研修を受ける場合,給与は本院から支払われる.

12-3.研修医リーダー,研修医室,学会参加,図書補助,検索方法研修医全体のまとめ役として,2024年から1年次,2年次の研修医に研修医リーダー,研修医サブリーダーをそれぞれ1名任命し,これらの4名が全研修医の意見や調整,指導者との橋渡し役を担っている.

研修医室については,総合医局の隣りに独立した研修医室(57.65 m2)を設け,研修医一人ひとりに研修医専用デスクを供与,ロッカーを確保し,研修医どうしの交流を図るように推奨している.研修医数が増えてきており,この供与は難しくなりつつある.

学会補助について学会・院外研修等への参加は,ローテーション先の各診療科予算範囲内で出張が可能である.

図書補助として年間10万円が研修医図書費として計上されている.

現在の研修医(1年次,2年次合わせて)に「医療・医学情報収集についてのアンケート」を行った結果,病態や対応について調べるときに用いる方法は,電子書籍(医学書院:医書.jp)が最も多く,次いで,オンラインジャーナル,UpToDateなどの検索サイト,医師向けの情報サイトが多かった.文献検索ではJ-STAGE,医学中央雑誌医,メディカルオンラインなどは半数が利用するにとどまっている.文献の管理方法については,Evernote,One Note,Goodnoteの管理ソフトやiPadのアプリ,自分のノートにまとめているなどさまざまである.月間雑誌のなかではレジデントノート(羊土社)が好評である.

12-4.病理解剖とCPC本院で行われた過去2年間の病理解剖例の実績は以下のとおりである.

なお,本院の病理解剖手順についての説明は補助資料に記した(補助資料12).

2022年4例

・消化器外科:2022年6月3日 病理解剖

・消化器内科:2022年6月15日 病理解剖(2023年度のCPC)

・総合内科:2022年6月26日 病理解剖(2022年度のCPC)

・脳神経内科:2022年8月27日 病理解剖

2023年5例

・循環器内科:2023年9月2日 病理解剖

・総合内科:2023年10月4日 病理解剖

・消化器外科:2024年2月8日 病理解剖

・消化器外科:2024年2月18日 病理解剖

・循環器内科:2024年2月22日 病理解剖

CPC

2022年

・総合内科症例(2022年6月26日病理解剖)を2023年2月26日にCPC

(参加者:研修医,主治医,関係指導医,プログラム責任者,病理医,京都府立医科大学病理学教室員)

2023年

・消化器内科症例(2022年6月15日病理解剖)を2023年11月16日にCPC

(参加者:研修医,主治医,関係指導医,プログラム責任者,病理医,京都府立医科大学病理学教室員)

なお,本院には病理専門医が2名おり,主治医から連絡があれば直ちに病理解剖できる体制にある.また,病理解剖に関しては,京都府立医科大学病理学教室の「みやこ病理研修プログラム」の連携施設として参画,契約している.

12-5.研修医の研究活動院内研究発表会(過去2年間)で口頭発表した症例(2年プログラム研修医1年目)は以下のとおりである.

第14回研究発表会

2023年1月21日(土)一人質疑含めて15分

・KF(研修医のイニシャル):小腸細菌異常増殖症(SIBO)を疑う吸収不良症候群によるビタミンD欠乏症の一例

・AS:若年女性の急性冠症候群で特発性冠動脈解離が原因であった一例

・SY:低体温症に急性膵炎を合併した一例

・HY:内痔核ALTA療法後の下部直腸穿孔に対し集学的治療により救命できた一例

第15回研究発表会

2024年1月20(土) 一人質疑含めて20分

・RS:炎症性腹部大動脈瘤を伴うIgG4関連腎臓病の一例

・TR:アルカリ化,糖質制限食により腫瘍が自然退縮した下部直腸癌の一例

・KK:身体症状症のある不安定狭心症患者への入院加療中にうつ病の発症が疑われた一例

・RK:多発脳神経障害を呈した神経サルコイドーシスの一例

・RN:糖尿病性ケトアシドーシスから腹痛,意識障害を来した劇症1型糖尿病の一例

また,本院研修医が症例報告として学術雑誌に投稿したものは補助資料に記した(補助資料13).

12-6.研修期間中の研修医の問題実例臨床研修が本院で始まった2004年当初は,外科・救急などをローテーションしている時期に,メンタル不調を訴える研修医が多くいた.また,社会常識に乏しいと思われる研修医(無断欠席・遅刻多々あり,最終的には研修中断)や,症例レポートを完成させられない研修医(研修期間を3ヶ月延長)などが見られた.

その後,指導体制も整い,2016年(平成28年)の新病院建設(現京都岡本記念病院),移転を機に良い人材を採用できるようになった.上記のような問題は少なくなったが,現在はたすき掛けを含めると研修医19名と大所帯になっており,研修医間トラブル(仲違い・協調性なし等)も少なからず発生している.医師以外の診療スタッフからの注意喚起に対応できない研修医や,志望診療科をすでに決めていて,その科以外にあまり研修意欲を示さない研修医,協調性は強く,後輩の研修医の面倒見も良いが,与えられた課題,時間厳守などにルーズな研修医もいた.

12-7.コロナ禍の研修生活研修医室でのマスク生活がストレスの高い原因であったことは容易に想像できた.院内ルールを破って,マスクを外す,食事中の談笑など,研修医室での誕生日会などでコロナ感染・感染拡大した時期もあり,病院からの注意,指導を受けた.

研修自体の制限は特になかったが,救急業務での個人防護服の装備などは負担にはなったとの声もきかれた.

コロナ禍の特徴は,いろいろな人への不信感などが通常よりは高かったのではないかと思われる.未知の感染症により病院側の研修システムに対する方針も少し混乱したため,研修医としても当惑したであろうことは否めない.

直近5年間に就職した2年プログラム修了生の17名のうち,3名が脳神経内科,泌尿器科,2名が脳神経外科,麻酔科,1名が消化器内科,循環器内科,糖尿病内分泌内科,心臓血管外科,産婦人科,精神科,放射線科に進んだ.

また,研修前の志望科と同じ診療科に進んだ研修医は8名,研修前の志望科と研修後で異なる診療科に進んだ研修医は9名となっていた.

13-1.研修修了後の進路本院で研修(2年プログラム)を終え,その後に進んだ診療科について,2006年(平成18年)から2024年(令和6年)までは全52名の内訳は以下のとおりである.

脳神経内科5名,脳神経外科4名,麻酔科4名,放射線科4名,循環器内科3名,泌尿器科3名,精神科3名,小児科3名,産婦人科3名,糖尿病内分泌内科2名,外科2名,リハビリテーション科2名,消化器内科2名,所属なし2名,眼科,整形外科,法医学,総合診療科,集中治療科,皮膚科 各1名.

なお,直近5年間(2020年度(令和2年度)~2024年度(令和6年度)に就職した17名は,脳神経内科3名,泌尿器科3名,脳神経外科2名,麻酔科2名,消化器内科,循環器内科,糖尿病・内分泌内科,心臓血管外科,産婦人科,精神科,放射線科 各1名である.

進路先(大学病院など)の施設としては,2006年(平成18年)から2024年(令和6年)までは以下のとおりである.

京都府立医科大学18名,滋賀医科大学7名,京都岡本記念病院6名,亀田総合病院2名,所属なし2名,奈良県立奈良病院,大阪市立大学,心臓病センター榊原病院,京都大学,天理よろづ相談所病院,京都第一赤十字病院,松下記念病院,医仁会武田病院,倉敷中央病院,済生会野江病院,横浜市立大学附属市民総合医療センター,福岡大学病院,東京大学,兵庫医科大学,丸太町病院,住友病院,宇治おうばく病院 各1名.

直近5年間の進路先(2020年度(令和2年度)~2024年度(令和6年度)としては,京都府立医科大学10名,滋賀医科大学3名,京都岡本記念病院2名,京都大学1名,東京大学1名.

なお,これらの数値は医局人事で大学関連病院に就職した場合は大学としてカウントした.

2年プログラムを修了した研修医の直後の進路先施設は,補助資料にまとめている(補助資料14).

研修当初からプログラム責任者の診療科を志望する研修医が多い傾向にあったが,最近は当院基幹の専門研修プログラム(内科)に進む傾向にある.また,それとは別に,ローテーション中にロールモデルとなった診療科に進む場合もある.初期研修先を探す時に,専攻医先を同時に探す場合が多い(初期研修に引き続き,同じ医療機関で専攻医の研修を受ける).それ以外は1年次の後半に診療科を決め,2年次の前半に病院見学,夏以降に採用試験を受ける場合が多い.しかしながら,内科系やシーリング対象診療科などはかなり前倒しとなっている.

就職先は新専門医制度開始による影響で,基幹施設への就職が主となっている.そのため,内科は本院,その他診療科は大学への就職が増える傾向である.本院は内科と麻酔科のみ専門研修プログラムの対象となっており,その概要は以下のとおりである.

内科の場合:2年プログラム・たすき掛けプログラムで研修を行っている研修医(1年次)に対して,本院の内科専門研修プログラムに応募するのかどうか意思,希望調査を確認する(2月).本院の内科プログラムを希望する場合は,外部選考前に内部選考を3月に行う.原則,2年プログラム・たすき掛けプログラムの履修者を優先しているが,その理由は研修医・専攻医の研修プログラムとの連続性を重要視している考え方に基づいているからである.定員4名に満たない場合は,一般公募に切り替えている.

麻酔科の場合:前例がないが,本院2年プログラムが同様の考え方で優先される方向である.

13-2.研修前の志望科と研修後の進路直近5年間において,各研修医が研修前の志望科から研修後に進んだ診療科は以下のとおりである.

2020年 AI(研修医名のイニシャル) 産婦人科→産婦人科

2020年 RU 脳神経外科→脳神経外科

2020年 MM 内科系→泌尿器科

2021年 SM 糖尿病・代謝内科→糖尿病・代謝内科

2021年 JM 脳神経外科→麻酔科

2021年 EH 内科系→麻酔科

2022年 FN 脳神経外科→脳神経外科

2022年 TM 脳神経内科→泌尿器科

2022年 MY 内科系→精神科

2022年 MY 神経系→脳神経内科

2023年 KK 消化器内科→泌尿器科

2023年 TS 循環器内科→放射線科

2023年 ST 内科系(消化器・神経)→消化器内科

2024年 AS 消化器内科・救急科→循環器内科

2024年 KF 脳神経内科→脳神経内科

2024年 YY 心臓血管外科→心臓血管外科

2024年 SY 循環器内科→脳神経内科

以上をまとめると,17名のうち,研修前の志望科と研修後に同じ診療科へ進んだのは8名,研修前の志望科と異なる診療科へ進んだのは9名であった.

2年プログラムの採用枠4名に対して直近5年間(2020年~2024年)の受験者数88名で,その出身大学は.京都府立医科大学23名,滋賀医科大学16名,大阪医科薬科大学4名と続く.採用試験は8月下旬の金曜日,土曜日の2日間,筆記と面接を行う.面接は院長,プログラム責任者らにより,一人20分,志望動機,個人の特徴,医師を目指した理由などの質疑応答が行われている.終了後,卒業成績,筆記試験,面接結果を勘案し,総合的観点から採用者を決定している.研修医採用に向けての活動もレジナビを中心に行い,医学生の病院見学,実習も多く受け入れている.

14-1.採用試験の受験者2年プログラムの採用枠4名に対して採用試験を行い,その結果をもとにどの研修希望者を採用するか決定し,マッチング登録している.

過去10年間の受験者の総数は155名であり,直近5年間(2020年~2024年)の受験者数88名(男69名,女19名)と出身大学は以下のとおりである.

京都府立医科大学23名(男19名,女4名),滋賀医科大学16名(男11名,女5名),大阪医科薬科大学4名(男3名,女1名),徳島大学3名(男3名),高知大学3名(男2名,女1名),金沢医科大学3名(男2名,女1名),福井大学3名(男3名),金沢大学3名(男2名,女1名),奈良県立医科大学2名(男2名),岐阜大学2名(女2名),愛媛大学2名(男2名),熊本大学2名(男2名),三重大学2名(男2名),岩手医科大学,香川大学,近畿大学,東北大学,名古屋市立大学,弘前大学,和歌山県立医科大学,長崎大学,山梨大学,帝京大学,新潟大学,広島大学,宮崎大学,北海道大学,大阪市立大学,愛知医科大学 各男1名,鳥取大学,旭川医科大学,藤田医科大学,山口大学 各女1名.

14-2.採用試験採用試験は8月下旬の金曜日,土曜日の2日間にわたって行われる.

採用試験に必要書は履歴書(当院書式)・成績証明書・卒業見込み証明書・CBT個人成績表などである.

2007年から2023年までは筆記(国家試験過去5年分から50問,マイナー科・公衆衛生なし)と小論文と面接を課した.

2024年から小論文を廃止し,筆記(国家試験過去10年分から60問,マイナー科・公衆衛生あり)と面接を課した.

面接は院長,プログラム責任者をはじめ,数名の教育担当者によって研修希望者一人ずつ20分ほど行われ,志望動機,個人の特徴,医師を目指した理由など多角的な観点から質疑応答が行われている.

面接終了後,卒業成績,筆記試験,面接結果,希望診療科を勘案し,院長以下面談者が衆議し,総合的観点から採用者を決定するシステムをとっている.

14-3.研修医採用に向けての活動合同説明会(レジナビなど)に出展するなどの研修医採用に向けての活動は以下のとおりである.

2024年2月24日(土)

近畿厚生局主催 臨床研修病院説明会

11:00–16:00 大阪府立国際会議場

訪問学生数:14名

対応:指導医 1名 研修医 2名 事務 1名

2024年4月27日(土)レジナビオンライン

9:00–10:30 院内紹介 プログラム責任者

聴講学生数:125人

2024年4月29日(月・祝)マイナビ大阪

11:00–17:00 グランキューブ大阪

訪問学生数:65名

対応:指導医 3名 研修医3名 事務1名

2024年5月26日(日)レジナビフェア大阪

11:00–17:00 インテックス大阪

訪問学生数:56名

対応:指導医3名 研修医4名 事務2名

14-4.大学の学外臨床実習および病院見学の受け入れ 大学の学外臨床実習としての受け入れ医学生京都府立医科大学,滋賀医科大学との間で,学外臨床実習(診療参加型臨床実習)にかかる協定書を締結し,各大学からの学生を受け入れている.

・京都府立医科大学

2023年1月–9月の毎月後半2週間 6学年8名(総合内科が担当)

2024年11月–7月の毎月後半1週間 6学年7名(総合内科が担当)

・滋賀医科大学

2023年5月8日–6月2日の3週間 6学年4名(各科分担)

6月5日–6月30日の3週間 6学年4名(各科分担)

2024年5月7日–5月31日の3週間 6学年4名(各科分担)

2024年6月3日–6月28日の3週間 6学年4名(各科分担)

医学生の見学2023年での医学生見学の総数は81名(ほとんどが5年生),そのうち京都府立医科大学23名,滋賀医科大学18名,以下,補助資料に記載した(補助資料14).2024年での医学生見学の総数は85名(ほとんどが5年生),そのうち京都府立医科大学22名,滋賀医科大学13名,以下,補助資料に記載した(補助資料15).

卒後臨床研修評価機構JCEPによる調査を受審し,直近の評価として,臨床研修に関わる委員会の所掌,構成員,相互関係を規程や組織図で明確にすることが求められた.

本院は,卒後臨床研修評価機構JCEPによる調査を2年ごとに受審している.

2014年 訪問調査

2016年 訪問調査

2018年 書類調査

2020年 訪問調査

2022年 書類調査

2024年 訪問調査(予定)

前回の評価としては,地域の中核病院として充実した研修医教育を実施し,一般外来研修への取り組みと新型コロナウイルス感染症への対応を,臨床研修の一環と位置付けている点は高く評価された.

一方,臨床研修に関わる委員会の所掌,構成員,相互関係を規程や,組織図で明確にすることが求められた.熱心な指導により研修医自身は充実した研修であると自覚している一方,指導医は指導力不足を感じており,この乖離の解消が求められた.指導医,指導者の評価体制の構築,退院時サマリーの迅速な作成,インシデントレポートの提出などに検討の余地があり,また,剖検症例によるCPCの死亡症例検討会等の開催回数の増加に取り組むことも指摘された.指導医や研修医が容易に文献を入手する仕組みや,研修医数増加による担当職員への事務負担が増加したことへの対応も求められた(2021年(令和3年)3月23日付の卒後臨床研修評価機構による臨床研修評価結果報告書からの抜粋).

本院が準拠している医師臨床研修制度は5年ごとの改定を経て,充実した制度に成長しており,制度の内容は問題ない.

言うまでもなく,研修医は研修医どうしでの切磋琢磨が必須であり,多様なバックグランドを有する仲間から学ぶことも多い.したがって,特定の出身大学に偏ることなく,男女のバランスも考慮しながら研修医全体の良好な雰囲気を作り出す努力が今後とも一層必要であると考えている.

問題点としては,まず第一に,国が研修医を医師地域偏在対策に充てようしている点が大きな負担となりうる.2026年から始まる研修医の医師少数県へ半年間研修プログラムの設置(京都府のような医師多数県のみ設置義務)が義務付けられることによって,病院の事情に即した自由な研修プログラムが定められなくなることが危惧される.それにより,研修医が希望の病院に就職できないなどの問題点が浮き上がってくることも予想され,本院も含めて研修システムの大幅な改正とともに,全体像の見直しが求められる.

第二の問題点として,プログラム間による採用制度の違いが挙げられる.2年プログラムにおいては採用試験時に厳密な審査を行い,研修医採用を行っているが,たすき掛けプログラムの場合は,基幹型臨床研修病院から派遣される研修医についてはその病院の採用基準に基づいているので,本院独自の基準で採用をしていないのが現状である.研修医の細やかな指導を行う上での必要な情報の共有は重要であり,研修指導体制に大きな影響を与えるので,基幹型臨床研修病院との忌憚のない意見交換が求められる.とくにたすき掛けプログラムの研修医が過半数以上を占める(現在19名のうち,2年プログラムが9名,たすき掛けプログラムが10名)本院にとっては,研修プログラムを遂行する上での問題と位置付けられる.

研修医についての現状をまとめた.研修医問題を日常的に扱っている関係者以外を対象に,できるだけわかりやすく,かつファクト(事実)を中心に,いわゆるお役所的な文書にならないように配慮した.

現在の研修医制度は複雑で,全貌を把握する者は少ないが,研修医制度を高め,質の向上を目指している関係者は全国に多いはずであり,この総説がこれらの方々の参考になれば我々の喜びとするところである.

医師の事始めは研修医からはじまり,国家的問題であり,かつ,地域の医療に関わる市井の問題でもあるため,幅広い意見が必要である.本稿が起爆剤の一つになって,より素晴らしい研修医が生まれ,日本の医療が健全にいとなまれることを切に願う次第である.

研修医教育を専門にされている読者の方々も含め,事実の訂正やご批判など,忌憚なきご意見をいただければ幸いである.

本論文の内容に関しては,京都岡本記念病院関係者(髙木敏貴院長,宮田正年教育センター長・消化器内科主任部長,劉和幸腎臓内科部長,中西雅樹感染症科部長,河合柳人研修医)に貴重なコメントや情報提供をいただいた.ここに深く感謝する.

発表内容に関し,開示すべき利益相反はない.

この論文のJ-STAGEオンラインジャーナル版に電子付録(Supplementary materials)を含んでいる.