2024 年 45 巻 2 号 p. 149-154

2024 年 45 巻 2 号 p. 149-154

軟骨伝導補聴器は成人と小児で適応や購入理由・価格が異なるため別々に検討することが望ましいが,小児単一の報告は極めて少ない.

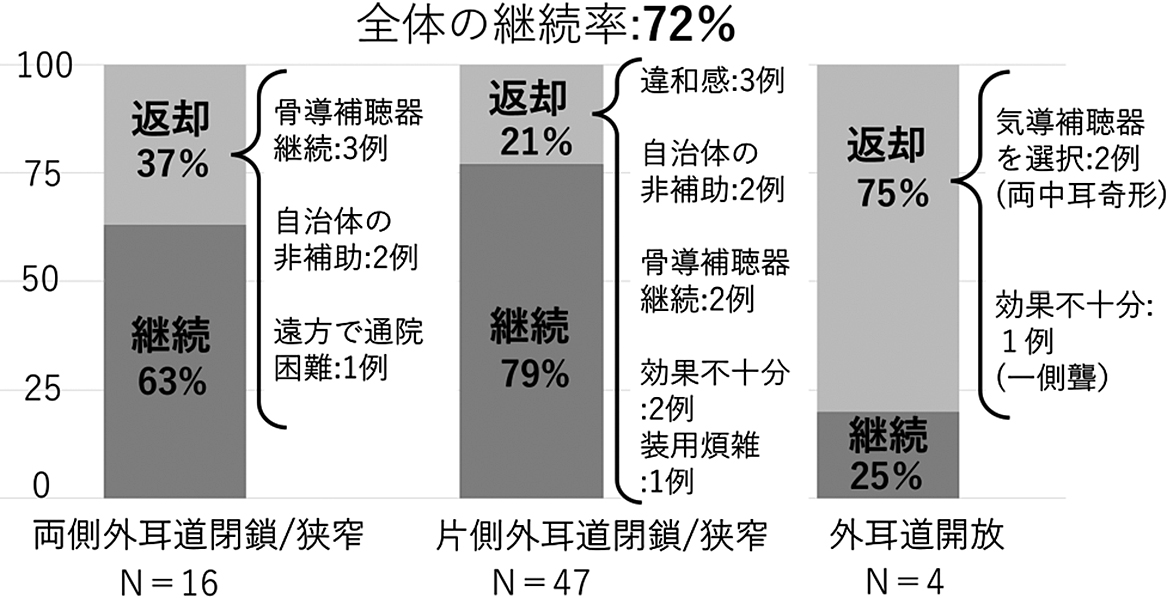

今回我々は,軟骨伝導補聴器を試聴した20歳以下の小児症例68例を振り返り,対象における補聴器の継続率,継続群・返却群における臨床的特徴,装用効果などを検討した.全体の継続率は72%で,疾患別では両側外耳道閉鎖/狭窄群63%,片側外耳道閉鎖/狭窄群79%,外耳道開放群25%であった.年齢が上がるにつれて継続率が低下する傾向が見られた.継続群と返却群のファンクショナルゲインに有意差はなかった.購入・継続の判断には装用効果だけでなく,費用や装用感も影響していた.片側例では両耳聴効果や方向感の改善が高い継続率につながった.一方,外耳道開放例では気導補聴器との比較で継続率が低かった.本研究により,小児症例に対する軟骨伝導補聴器の有用性が示され,積極的に試聴してもらうことの重要性が示唆された.

Although it would be beneficial to examine cartilage conduction hearing aids separately for adults and children, as the indications, reasons for purchase, and prices are different, there are few reports of single hearing aids in children.

In this study, we conducted a review of 68 cases of children under the age of 20 who had been fitted with a cartilage conduction hearing aid. Our objective was to examine the continuation rate, the clinical characteristics of the continuation and return groups, and the effectiveness of the hearing aid in the target population. The overall continue rate was 72%, with 63% in the bilateral atresia/stenotic group, 79% in the unilateral atresia/stenotic group, and 25% in the open ear canal group. The continuation rate demonstrated a tendency to decrease with increasing age. No significant difference was observed in functional gain between the continuation and return groups. The decision to purchase or continue was influenced by several factors, including the effectiveness of the hearing aid, the cost, and the user’s perception of the device. In unilateral cases, an improvement in binaural hearing and sound localization resulted in a higher continuation rate. Conversely, the continue rate was lower in open ear canal cases compared to air conductive hearing aids. This study validates the efficacy of cartilage conduction hearing aids for continuation and return in pediatric cases and underscores the significance of active listening.

軟骨伝導聴覚経路は2004年に新規発見された気導,骨導につぐ第3の聴覚経路で,外耳軟骨の振動が,外耳道の軟骨や皮膚などの軟部組織を介して中耳,内耳へと伝わる経路である1–3).軟骨伝導の特性を活かした軟骨伝導補聴器が2017年11月より市販化され,現在に至るまで様々な有用性についての報告が行われている4–7).軟骨伝導補聴器の特筆すべき臨床的特徴は,骨導補聴器と比較し,小型,軽量で強く圧着させる必要性がないために皮膚への負担が軽いことである.また,先行研究の結果からも両耳聴ができる可能性が高く,方向感覚の改善をもたらす効果があるとされている8).以上の様な臨床的特徴を持つ軟骨伝導補聴器は,小児領域では特に先天性外耳道閉鎖,狭窄症への新たな治療選択肢として注目されている.

しかし,軟骨伝導補聴器に関する既存の報告は成人,小児混合例の研究がほとんどであり1,6,9–11),小児症例に限定した日本語での報告は少ない.軟骨伝導補聴器を希望する小児例は,多くの対象者が先天性外耳道狭窄症や先天性外耳道閉鎖症などの気導補聴器が使えない先天性難聴児であり,聴覚を最大限活用することを希望し,保護者が購入の可否を決定する場合が多い.20歳以下までは通常の半額の片耳185,000円(両耳370,000円)で購入できる上に,自治体によっては一側性であっても補助金を活用することができる.

一方で成人例では,先天性難聴だけではなく,慢性中耳炎による耳漏が継続するため気導補聴器を装用できない例や,悪性腫瘍やその術後により外耳道の形態が変化した例などの後天性難聴のために軟骨伝導補聴器を検討し,装用者自身の経験に基づき購入可否の判断を行うことがほとんどである.さらに,20歳以上では片耳370,000円(両耳630,000円)と軟骨伝導補聴器の値段が高価である.以上の如く,小児例と成人例では軟骨伝導補聴器を使用する動機や購入費用が異なるため,有用性を検討する上では別々に扱うことが望ましいと考える.

今回我々は軟骨伝導補聴器発売から5年間における,当科での軟骨伝導補聴器を試聴した小児例について,軟骨伝導補聴器の装用効果や,試聴後に購入して継続する割合,非購入となり継続装用に至らない症例の特徴について検討した.

2017年11月から2023年5月までに,慶應義塾大学耳鼻咽喉科で軟骨伝導補聴器を試聴した20歳以下の男性42例,女性26例の計68例84耳である.平均年齢±標準偏差は7.1±5.0歳(0–17歳),中央値が6.0歳であった.

年齢構成としては0–2歳が11例,3–5歳が21例,6–8歳が13例,9–11歳が6例,12–14歳が10例,15–17歳が7例,18–20歳が0例であった(図1).

疾患の内訳は,全体68例のうち先天性外耳道閉鎖症が46例(68%),先天性外耳道狭窄症が17例(25%),外耳道に閉鎖や狭窄が無く開存している例(以後,外耳道開放例)が5例(7%)で,その内訳として中耳奇形が2例,Pallister Hall症候群が1例,Neurofibromatosis type 2(NF2)が1例,先天性一側聾が1例であった.

患側の内訳は,先天性外耳道閉鎖症のうち76%にあたる35例が片側,24%の11例が両側であり,先天性外耳道狭窄症では70%となる12例が片側で,30%の5例が両側の症例であった.外耳道開放例では片側例が2例(Pallister Hall症候群,一側聾),両側例が3例(中耳奇形2例,NF2 1例)であった.

2.3 聴力評価対象者の裸耳聴力は,純音聴力検査を行い評価した.また,対象者が幼く純音聴力検査を行うことが難しい場合は,聴性行動反応検査(BOA)や条件詮索反応聴力検査(COR)を行い聴力を評価した.60例で裸時聴力を測定することができた.軟骨伝導補聴器の装用閾値は,補聴器装用下の音場閾値検査で検査を行った.片側症例など聴力の左右差が大きい症例の検査時には,陰影聴取が起こらないようにヘッドホンからマスキング音を用いて検査を行った.BOAやCORの際,両側性の難聴の場合には,両耳聴時の裸時閾値と装用閾値を測定し,一側性の場合には,健側をイヤーマフで遮音し聴力の測定を行った.

2.4 補聴器フィッティングと貸し出し軟骨伝導補聴器は全例で振動子単体タイプを使用し,振動子を耳珠軟骨の皮膚に両面テープで固定した.本人の聴力レベルに合わせた初期設定後,音場閾値検査で装用効果を確認し,その後1ヵ月間試聴を行い,補聴器を購入して継続するか,購入せず返却するかを選択してもらった.なお,小耳症症例で補聴器の固定が難しい症例には,図1に示すように本体と振動子をそれぞれ医療用両面テープで体表に直接貼付して固定し,振動子の部分はさらに優肌絆で固定した(図2).

本体を優肌絆で固定し,振動子を両面テープと優肌絆で固定している.

統計解析はIBM SPSS statistics ver 29使用した.対象者全体および,両側外耳道閉鎖/狭窄症群,片側外耳道閉鎖症/狭窄症群,外耳道開放群の3群の継続率をそれぞれ検討した.

また,対象者を軟骨伝導補聴器を購入して継続した群(以後,継続群)と,非購入となり返却した群(以後,返却群)の2群に分けた.補聴器非装用時聴覚閾値(裸耳閾値)と装用閾値の差をファンクショナルゲインとし,2群間のファンクショナルゲインの比較検討を行った.

統計学的検討はMann-WhitneyのU検定を用い,p値が0.05未満の際に統計学的に有意差があるとみなした.

全体の継続率は72%.両側外耳道閉鎖/狭窄症群では63%,片側外耳道閉鎖/狭窄症群では79%,外耳道開大群では25%が継続していた.

全体の症例(N=67)で継続率は72%であった.外耳道開放群のPallister Hall症候群の1例は腎低形成,鎖肛,多合指症,下垂体機能低下症などの合併症を有しており,COVID-19感染を契機に全身状態が悪化し試聴期間中に死亡したため,脱落としている.

疾患別の継続率は,両側外耳道閉鎖/狭窄群の継続率は16例中10例で63%であり,返却は6例であった.返却群の内訳として骨導補聴器を継続した例が3例,自治体からの補助が下りず購入を断念した例が2例,遠方で通院が困難だった例が1例であった.

片側外耳道閉鎖/狭窄群では,47例中37例にあたる79%が継続となった.継続群では非試聴側の聴力正常例が30例,非試聴側が気導補聴器で聴取良好な例が7例であった.返却群10例の内訳として,装用時の違和感のため断念した例が3例,自治体の補助が下りなかったため断念した例が2例,骨導補聴器を継続した例が2例,効果不十分で返却した例が2例,軟骨伝導補聴器の着脱が煩雑で断念した例が1例であった.違和感のため断念した例からは,“聞こえすぎて気持ち悪くなった”,“ハウリングが強かった”などの意見があった.

外耳道開放群では全体4例のうち,25%にあたる1例で継続,3例で返却となった.継続したのはNF2の症例で,自覚的方向感の改善認め継続となった.返却例の内訳として両側中耳奇形2例,一側聾1例であった.両側中耳奇形の2例は共に以前から使用していた気導補聴器を継続した.一側聾1例は軟骨伝補聴器が効果不十分だとして返却となった.

4.2 全体の装用効果と継続群と返却群の装用効果の比較ファンクショナルゲインを測定することができた59耳では,図4のように全周波数にて約40 dB程度の聴力改善効果を認めた.また,軟骨伝導補聴器継続群(44耳)と返却群(15耳)を統計的に比較検討したところ,表1のように250 Hz(p=0.48),500 Hz(p=0.18),1000 Hz(p=0.45),2000 Hz(p=0.31),4000 Hz(p=0.26)と全ての周波数において継続群と返却群におけるファンクショナルゲインの有意差を認めなかった(図5).

| 周波数(Hz) | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | |

| 継続群装用効果±SD(dBHL) | 30.60±23.9 | 34.03±19.2 | 38.25±15.4 | 36.20±16.3 | 26.25±20.4 |

| 返却群装用効果±SD(dBHL) | 25.00±18.0 | 31.50±16.1 | 32.00±13.4 | 25.50±9.9 | 16.50±11.5 |

| p値 | 0.48 | 0.18 | 0.45 | 0.31 | 0.26 |

SD:standard deviation 標準偏差

継続群,返却群間で250 Hz,500 Hz,1000 Hz,2000 Hz,4000 Hzそれぞれの周波数で装用前後のファンクショナルゲインに有意差は認めなかった.

年齢別の継続率を求めたところ,全体の症例で72%,0–2歳では82%,3–5歳では76%,6–8歳では69%,9–11歳では67%,12–14歳では60%15–17歳では57%と年齢が高くなるにつれて継続率が低下する傾向がみられた.

小児症例における軟骨伝導補聴器の有用性を評価するために,両側外耳道閉鎖/狭窄群,片側外耳道閉鎖/狭窄群,外耳道開大群それぞれの継続率と,継続/返却の理由をそれぞれ検討した.

両側外耳道閉鎖/狭窄群で16例中10例(63%)の症例が軟骨伝導補聴器の購入に至り,6例は返却となった.軟骨伝導補聴器返却となった6例中半分にあたる3例が,もともと装用していた骨導補聴器を継続する結果となったが,この理由としては軟骨伝導補聴器と骨導補聴器の装用感の違いによるものだと考えている.軟骨伝導補聴器は軽く,耳へ貼り付けるだけで装用ができ,皮膚への圧着が必要ないため装用感が優れているが,逆に頭全体に圧着させるカチューシャ型などの骨導補聴器と比較し不安定になりやすい.実際に装用者の保護者から,“骨導補聴器の方が固定する位置が分かりやすくて安定感がある”.という意見が聞かれている他,“軟骨伝導補聴器はつけるのが煩雑”,“固定しているテープがだんだんと浮いてきて,ずれるようになってしまう”といった意見もあり,日常での体動が多い幼児に対しては,骨導補聴器の方がより安定装用が可能である.また,軟骨伝導補聴器は振動子のテープが浮いてしまうなどの理由で安定装用が出来ないと,補聴器装用下にも関わらず利得不足になる可能性があり,装用効果が得られないため骨導補聴器を選択した例が半数いたと考えられる.先行研究5–7,9,11)では,両側外耳道狭窄/閉鎖症の軟骨伝導補聴器継続率は73~82%との結果が報告されていたが,今回の検討では63%とやや低い結果となった.その理由として,小児だけを対象にした軟骨伝導補聴器の先行研究8)は少なく,多くのものが小児と成人をまとめて解析・検討していることが考えられる.小児の両側外耳道狭窄/閉鎖症はそのほとんどが先天性であり,購入判断は主として保護者が行うことが多い.また小児期の良好な音声聴取は,言葉の習得や発達に重要であり,装用感よりも音声の安定聴取が優先された結果,先行研究よりも骨導補聴器を購入する群が多かった可能性がある.一方で成人の両側外耳道閉鎖/狭窄症例は既に骨導補聴器を使用している例も多く,また購入を決定するのは自分自身で,購入判断は安定性よりも軽さなどの装用感によるところが大きい.このように小児と成人の背景が異なることによって,両側外耳道閉鎖/狭窄症における購入率の先行研究との差異が生じている可能性があると考えている.

片側外耳道閉鎖/狭窄症例では約80%と軟骨伝導補聴器の継続率が高かった.従来,片側外耳道閉鎖/狭窄症に対しては,骨導補聴器を用いるしか聴覚改善手段がなかったが,骨導補聴器では両耳聴ができず方向感の改善も得ることが出来ないため,装用による利点が少なかった.しかし,軟骨伝導補聴器は骨導補聴器と異なり両耳聴効果が得られ,方向感の改善をもたらす可能性があるとされており8),既存の骨導補聴器では得られなかった効果を実感できたことが高い購入率に結びついたと考えられる.実際,今回の片側外耳道閉鎖/狭窄症例における購入群からは“音の方向が分かるようになった”,“前までは反応しなかった右側からの声に反応するようになった”,“いままでモノラルに聞こえていた世界がステレオに変わった”などの評価を得ており,自覚的方向感覚の改善を認めている.このように従来積極的な加療をされてこなかった片側例に対しても聴力改善と両耳聴効果による自覚的,他覚的方向感の改善を得ることができるため,片側外耳道閉鎖/狭窄症例に対して装用する意義は高いと考えられた.

外耳道開放群では4例中1例(25%)のみが軟骨伝導補聴器継続となった.先行研究においても両側外耳道閉鎖/狭窄群では継続率80%程度,片側外耳道閉鎖/狭窄群では継続率54~63%なのに対し,両側外耳道開放例では継続率27~50%と低くなっている5,6,9,11).外耳道開放例は気導補聴器を使用可能なため,その購入判断は気導補聴器との比較になる.軟骨伝導補聴器は気導補聴器と比較し高価である.装用面において軟骨伝導補聴器では,装用時に耳珠軟骨に振動子を貼付する必要があるが,気導補聴器では耳栓を外耳道内に挿入するのみで,より簡便に装用が可能である.また,ハウリングやノイズ抑制機能は気導補聴器の方が優れている可能性があり6),経済的側面,装用感,音質を含めた装用効果が比較検討された結果,外耳道開放群では気導補聴器の方がより支持されている事が示唆された.

継続群と返却群における装用効果を比較検討したところ継続群,返却群間で250 Hz,500 Hz,1000 Hz,2000 Hz,4000 Hzそれぞれの周波数でファンクショナルゲインに有意差は認めなかった.また,軟骨伝導補聴器返却となった理由に,自治体からの補聴器購入費用の補助が下りずに断念した例もあった.軟骨伝導補聴器は新しい補聴器でもあり,補助の有無や,補助を受けられる条件が自治体によって様々である.価格は片耳185,000円(両耳370,000円)と成人と比較し半額ではあるが,高価であることには変わりなく,補助の有無によっても購入判断に影響を及ぼしたと考えられる.

成人例での報告でも外耳道閉鎖/狭窄症症例の軟骨伝導補聴器の返却理由に,高額であることや,効果不十分,装用の煩雑さが挙げられており6),また,継続群と返却群での各周波数のファンクショナルゲインに有意差はなく今回の検討と類似する結果になった.また外耳道開放例において,継続率が低いことも同様である.

今回の結果では対象の小児の年齢が高くなるにつれて,継続率が低下傾向を示した.より若年者の保護者の方が積極的な可能性や,年齢が高い小児の場合,一側難聴に慣れてしまって補聴器によるメリットを感じにくい可能性が考えられるが,本検討結果からは結論が出せない.

小児例における軟骨伝導補聴器の購入・継続は装用効果だけではなく,費用や,装用感などの要因も購入判断に影響していると考えられるため,小児難聴者で通常の気導補聴器が使えない症例では,軟骨伝導補聴器を積極的に試聴してもらうことの重要性が示唆された.

本研究により,小児症例に対する軟骨伝導補聴器の有用性が示され,積極的に試聴してもらうことの重要性が示唆された.軟骨伝導補聴器は本邦で発明された新たな治療選択肢であり,今後の発展性が期待される.また近年では,軟骨伝導補聴器と3D画像編集技術を応用した高精細な義耳を組み合わせることで,小耳症患者に対する非侵襲的かつ審美・聴覚両面を同時改善する治療も試みられており12),今後の治療法の発展としても期待したい.

利益相反に該当する事項:なし