抄録

1.はじめに

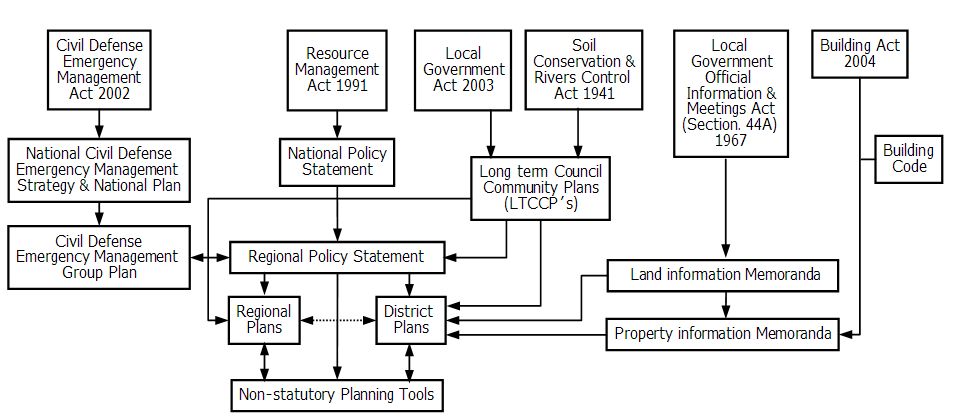

ニュージーランドでは、1991年にそれまでの環境保全から都市計画におよぶ多数の法律を整理統合して資源管理法を制定した。広域自治体(Regional Council)による自然災害リスクの把握や対策の方向性を踏まえて、リスク管理のための土地利用規制(都市計画手法)を導入する権限は基礎自治体(City/ District Council)にある(防災型土地利用計画に関連する他の法制度を含めた体系は図1を参照)。

しかしこのような対策の実施状況には大きな格差があり、水害や活断層対策を中心に積極的展開を進めている自治体もあれば、未着手の自治体もある。そこで2003年に資源管理法を管轄する環境省は、各種の自然災害の中からまず活断層破断(変位)を取り上げ、それによる直接的被災を回避・軽減する土地利用規制の全国的な導入・普及を目指して、国から基礎自治体に対する提案ともいうべき「活断層指針」を提案した。さらに2007年には対象ハザードを広げ、ニュージーランド核地質研究所(GNS)による「斜面災害指針」(本稿ではLandslideを斜面災害と訳す;以下では単に指針)が提案されるに至った。その主要部について以下で検討する。

2.斜面災害のリスク管理方策としての土地利用規制

指針では、ニュージーランド(及びオーストラリア)におけるリスク管理の標準的手順を定めたAS/NZS Risk Management Standard 4360 (2004)に従い、土地利用計画的視点から斜面災害対策を行うに際して、図2のような手順を提示している。

3.対話的規制手法としての資源同意

ニュージーランドの計画制度特有の資源同意(自治体と業者の同意を原則とする建築・開発許可制度)では、建設や開発行為を、同意の必要がない許可済み行為から、条件が満たされれば同意しなければならない管理行為、基礎的自治体に裁量が残された裁量下行為、原則不許可の行為、全く許可できない禁止行為まで類型がある。本指針でも、より高いリスク(発生しやすくかつ影響・被害が大きい)に対してより規制的・制限的な行為類型を対応させることを、活断層指針と同様に提案している。ただし活断層指針とは異なり、斜面災害では工学的減災対策の効果が一定程度期待できるため(費用対効果の検証が前提)、極めて活動度の高い断層近傍で特に重要な建物の新設を抑制するまでの対応は求めないという指針になっている。

4.おわりに

ニュージーランドの斜面災害指針は、活断層指針の実績をふまえて対象ハザードを拡大したものである。指針の提示からまだ時間が短いこともあって、現在のところそれを適用した自治体は(ほとんど)ないようである。指針の作成にも加わった自治体プランナー(計画担当官)へのインタビューによると、土砂災害のリスク分析・リスク評価にあたっては地域固有の条件が大きく、また住民との円滑なコミュニケーションのためには自治体独自でかつ明瞭な基準設定が必要であろうという意見であった。

日本においも、土砂法での事前対策的な土地利用規制の制度化がなされており、両制度の運用状況に対する比較検討が重要となろう。

リスク分析

1) 想定される斜面災害と発生箇所の特定

2) 斜面災害ハザードの特性把握:災害類型・規模・発生機構等、地区内での発生頻度(→定量化・年超過確率)

3) 斜面災害の被害像の把握:被害対象(人・資産)、建物構造・利用用途(→類型化・建物重要度分類)

4) 宅地造成・開発時のリスク推定:人工地形改変、ハザード×被害

リスク評価

5) 宅地造成・開発時のリスク評価:他のハザードとの比較考量、リスクの許容度(受容可能性)、代替的措置の可能性

リスク管理

6) リスクへの対応:回避・減災対策、規制的計画手法/非規制的手法、建物によるリスク削減

7) モニタリングとレビュー:管理策の成果達成度、新たな情報の収集、都市計画の更新

図2.リスク・ベースの計画アプローチ