抄録

Ⅰ.研究の目的と背景

本研究の目的は,都市部から離れた山間地域における学校教育がどのように変化してきたのかを,具体的事例から明らかにし,今後の社会構築に活かすことである。

日本の陸地面積の3分の2は森林に覆われており,広大で奥深い山間地域が広がっている。また,島国である日本には,離島も数多く存在する。その中でも,「交通条件及び自然的,経済的,文化的諸条件に恵まれない山間地,離島その他の地域に所在する公立の小学校,中学校」等は「へき地学校」として,1954年に制定された「へき地教育振興法」の対象となっている。これは,教員の確保,施設・設備の整備,学習の指導方法等に多くの困難な条件を背負っているためとされる。しかし,こうした学校も統廃合が進み減少している。また,へき地学校の所在する地域の多くは,著しい人口減少や少子高齢化,周縁化,農地や森林の荒廃,獣害の増加,産業や公共交通機関の縮退,誇りの欠如などの地域課題を抱えており,調査には緊急を要する。

こうした地域の教育について今記録しておくことは,今後の地域理解や教材開発に資する。日本全体の人口急減・高齢社会化が進む中,それらの先駆けであり,かつ広大な面積を占める「へき地」と呼ばれる地域の在り方を,教育に注目して検討することにも意義がある。

Ⅱ.研究対象地域と研究方法

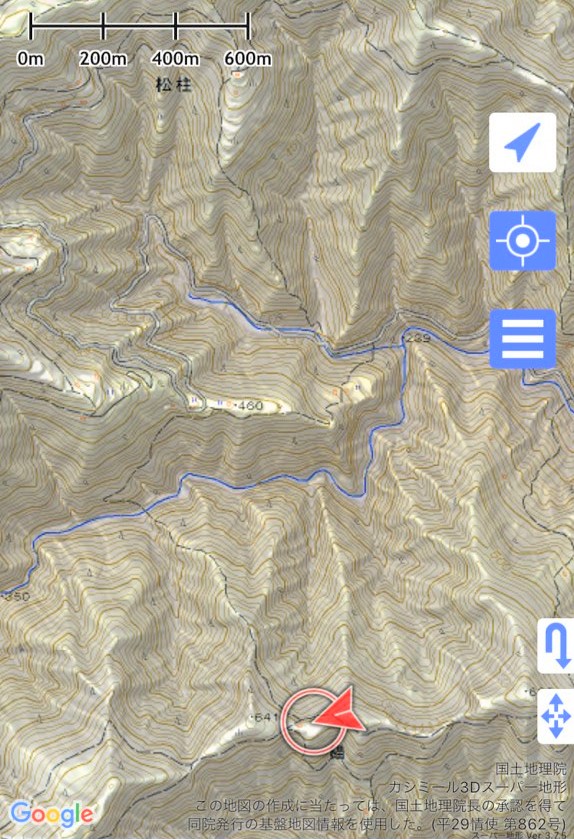

研究対象地域は,奈良県吉野郡十津川村の南西部に位置する大字出谷(約27㎢)とその周辺である。急峻な地形に山間集落の点在するこの大字の中央部に,1875(明治8)年に出谷小学校が設置された(1947~64年には第六中学校出谷分校を併置)。図1から,学校が尾根上に位置し各集落と徒歩道でつながっていたことがわかる。出谷小は1969年に上湯川小と統合され,大字出谷の南部に西川第二小学校が設置された(初年度は名目統合)。ただし大字出谷の北部にあたる松柱地区は西川第一小の校区とされた。西川第二小は平谷小・西川第一小と統合され,2017年に十津川第二小学校が大字平谷に設置された。

本研究では,まず日本全体のへき地教育の経緯と考え方を概観すべく,全国へき地教育研究連盟の研究推進計画や,へき地教育に関係する国の施策などの資料を整理した。これに,十津川村の学校史や学校経営案などの文献を照合した。また,2018年5月および7月に上記の学校の経験者(過去および現在の教職員や児童・生徒)に面会し,新旧の校地や通学路を訪問・踏査しつつ聞き取りをおこなった。詳細は発表時に述べる。

*本研究は,十津川村史編纂事業の一環として,十津川村教育委員会のご協力を得て実施した。