要旨

症例は68歳男性.検診で便潜血検査が陽性であり,大腸内視鏡検査を施行すると,下行結腸~S状結腸に多発するポリープと憩室を認めた.EMRを8カ所施行.早期大腸癌が2病変あり,1病変は未分化成分を含み,またもう1病変は分割切除になったため,追加切除(腹腔鏡下S状結腸切除術+D1郭清)を施行.EMR後瘢痕の部位には腫瘍は認めなかったが,切除検体に含まれた憩室のうち3カ所の憩室内に大腸癌を認め,うち一つに漿膜下層への浸潤とリンパ節転移(no.241)を認め,T3N1M0(stageⅢb)と診断した.術後補助化学療法を12カ月施行し,現在経過観察中である.憩室内癌は内視鏡での発見が難しく,またそれが多発することは非常に稀であり,今回報告した.

Ⅰ 緒 言

大腸癌と大腸憩室症の併存はしばしばみられるが,大腸憩室内粘膜から大腸癌が発育することは稀である.また多発大腸癌を経験することは珍しくないが,複数の憩室より同時に発育した癌の報告はない.今回われわれは多発大腸憩室内より発育した重複大腸癌の1例を経験したので,文献的考察をふまえ報告する.

Ⅱ 症 例

症例:68歳男性.

主訴:なし.

家族歴:大腸癌なし.

既往歴:48歳感染性心内膜炎,大動脈弁逆流症(大動脈弁置換術後),高血圧,糖尿病,高脂血症.

生活歴:喫煙なし,飲酒なし.

現病歴:上記に対してかかりつけ医でフォロー中,便潜血(免疫染色法)が陽性であったため,2013年12月に当科を受診した.

来院時現症:体温36.2℃,血圧120/85mmHg,脈拍80回/分,SpO2(room air)96%.黄疸,貧血,浮腫,腹部の圧痛や反跳痛も認めなかった.

血液検査所見:採血では軽度の耐糖能異常と,ワルファリン内服中のためPT延長を認めた.Hb13.7g/dlと貧血はなく,CEAは5.8ng/mlと軽度高値で,CA19-9は2.0U/ml未満と正常値であった.

大腸内視鏡検査:S状結腸には憩室が多発しており,管腔は狭小化していた(Figure 1).S状結腸に20mmのⅠspポリープを認め,緊満感や易出血性から早期大腸癌の可能性を考えた.その他6mm程度までのポリープを複数認めた.

内視鏡的粘膜切除術:2014年1月に,入院,ヘパリン置換を施行し,内視鏡的粘膜切除術(Endoscopic Mucosal Resection:EMR)を8カ所施行した.術中,術後に明らかな偶発症は認めなかった.

病理組織学的検査所見:20mmのⅠspポリープは,moderately differentiated tubular adenocarcinoma,tub2>tub1,Ⅰsp,20mm,depth sm(0.8mm,head invasion),ly0,v0,pHM0,pVM0,budding grade 1,と診断した.断端は陰性であったが,断端から300μmの距離まで腫瘍が近接していた.またwell differentiated tubular adenocarcinoma,tub1と診断したポリープがあり,これは分割切除となり断端が不明であった.その他はすべてtubular adenoma,margin(-)であった.前述の2病変に対して追加切除が望ましいと考えた.

注腸造影検査:再度大腸内視鏡検査を行いEMR施行部位に点墨とクリップでマーキングを行い,その際にガストログラフィンを用いで注腸造影を施行した.S状結腸には憩室が多発し管腔の狭小化を認めたが,あきらかな腫瘍性病変は指摘できなかった(Figure 2).

胸腹部造影CT:S状結腸には壁肥厚が目立つ部位を認め,また腸管傍リンパ節に集簇する10mm以下の小リンパ節を認めた.これらは憩室に伴う炎症性変化と判断した(Figure 3,4).

手術:2014年3月に腹腔鏡下S状結腸切除術+D1郭清を施行した.術中,術後に明らかな偶発症は認めなかった.

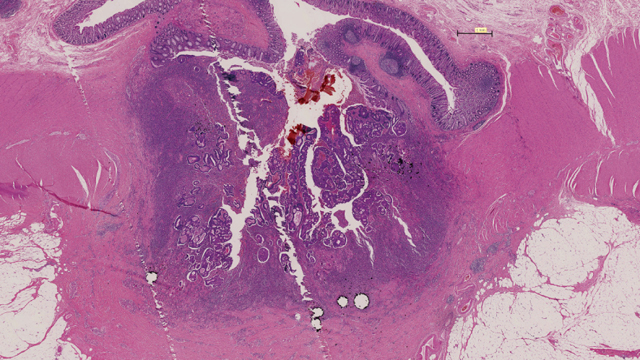

切除標本所見:切除標本内のS状結腸には憩室が多発していた.EMR施行部位には腫瘍の残存を認めなかった.しかしEMR施行部位とは離れた位置にある憩室3カ所で,憩室内に腫瘍を認めた(Figure 5).最大径のものは20mmあり,大部分は憩室内に発育していたが,腫瘍がわずかに管腔側へ露出していた.

病理組織学的検査所見:EMR施行部位には明らかな腫瘍性変化は認めなかった.前述のように3カ所の憩室内に管腔構造を有する異型腺管を認め,中分化型管状腺癌像を示した.最大径の腫瘍は22mm×12mmあり,深達度はSSまで達し,またわずかに管腔側へ粘膜内伸展していた(Figure 6).また周囲のリンパ節転移(no.241)を認め,pT3(m),pN1,cM0,Stage Ⅲb(UICC/AJCC 7th)と診断した.他の腫瘍は病理標本上,管腔側への粘膜内伸展や癌の露出もなく,憩室内に限局する深達度mの癌だった(Figure 7,8).

術後経過:術後経過は良好で軽快退院した.本来進行大腸癌であればD2郭清まで必要であり,またその他にも認識できない大腸癌が潜在する可能性も否定できないが,十分にインフォームドコンセントを行い,追加切除は施行せず,術後補助化学療法を行うこととした.カペシダビン単剤を8コース施行し,術後12カ月までで明らかな再発は認めていない.

Ⅲ 考 察

大腸憩室と大腸癌の合併はしばしばみられ,0.6~10%と報告されている

1),2).ただし大腸憩室の有無で大腸癌の発生率に差があるか否かということに関しては明確な結論はでていない.McCallumらは,コホート研究において大腸憩室の有無で大腸癌の発生率に有意差はないと報告した

3)

が,現在まで大腸憩室症と大腸癌発生頻度について一定の見解は得られていない

2),4)~6).大腸憩室炎と大腸癌の関連については種々の報告があり,憩室炎は大腸癌の発生率を上昇させるとの報告や

5),集簇型S状結腸憩室症の場合大腸癌の発生率は高いとする報告もある

7).

一方,大腸憩室内に大腸癌が発生することは稀である.Pub Medならびに医学中央雑誌で,1990年1月~2014年12月の間に,colon cancer,adenomaと,diverticulum,diverticulosis,diverticulitisをkey wordとして検索した結果,大腸憩室から発生した腫瘍(腺腫含む)の報告は17例で,大腸癌(以下憩室内癌)に限ると,12例であった(Table 1)

8)~18).報告例に自験例を含めた13例について検討を行った.平均年齢は68.8歳であった.男性が8例(62%)と多い傾向で,一般的な憩室発生頻度と同程度であり

1),19),憩室と大腸癌の合併症例を検討した報告とも同様であった

1),2).

またS状結腸が9例(69%)と多い.憩室数について言及されている10例中7例は病変部以外に多発憩室を認めており,またこれら10例のうちS状結腸憩室内癌の症例は,すべてが多発憩室例であった.多発癌を2例

17),他臓器重複癌を2例

14),16)認めた.増大した腫瘍による狭窄や,腫瘍による出血が発見契機となることが多く,無症状で発見されたケースは,3例のみであった.病理組織型は粘液癌が3例(23%)で,一般に大腸癌における組織型のうち粘液癌は3.5~5.1%

20)~22)と報告されていることを考慮すると,比較的多い.粘液癌の病理学的特徴として粘膜下層中心に伸展し粘膜面に露出しにくいため,発見を困難にしていると考えられる.壁深達度について,漿膜以深に達していた症例が9例(77%)と多く,仮性憩室は固有筋層を欠き壁外伸展し易いためと考えられる.本症例もリンパ節転移を有する深達度SSの進行癌であるにもかかわらず,術前での認識ができなかった.病理組織標本を見直すと,最大径の腫瘍は,癌の管腔側への粘膜内伸展はわずかだが,固有筋層の欠落した憩室内から壁外に伸展していた(Figure 6).他病変は,管腔側への癌の粘膜内伸展や癌の露出は認めず,憩室内に癌が限局していた(Figure 7,8).憩室内より発生した癌は,憩室内から容易に壁外伸展するにもかかわらず,管腔の粘膜への露出が少ない.また多発憩室のため管腔が狭小化しており,粘膜の詳細な観察が困難なことも多い.以上から,憩室内癌は術前検査での認識が困難となり早期発見が難しくなることがあると考えられた.結腸に多発憩室があり,特に本症例のようにリンパ節腫大がある場合や,腫瘍マーカーの上昇を認める場合などは,内視鏡検査や注腸造影検査で認識困難な進行大腸癌の存在を念頭におき,精査加療を進めるべきである.本症例ではEMR施行時に8カ所と多数の病変があり,管腔の狭小化により観察困難だった領域にも病変が存在した可能性を考慮して精査すべきであった.今回施行できていなかったが,バリウムによる注腸造影検査が有用であった可能性はある.症例によっては癌の存在を明確に証明できなくとも手術加療に踏み切る必要もあるかもしれない.

また本症例の特筆すべき点として,憩室内癌が3カ所,EMRを施行した大腸癌が2カ所と,大腸癌が同時性に5カ所に多発していた.大腸癌は他臓器癌に比べ多発しやすい傾向にあるが,Kaibaraらは,24,871例の大腸癌症例の集計で,同時性5多発癌以上は10例(0.04%)と報告しており,非常に稀である

23).特に憩室内癌が多発したとの報告はない.

本症例の多発憩室内癌のメカニズムとして,癌細胞が群発憩室内に停留しインプラントした可能性は考慮すべきだろう.大腸癌で腸管内に脱落した細胞がviabilityを有し

24),実際に大腸癌が痔瘻に管腔内転移した報告

25)や,閉塞性腸炎の粘膜損傷部位にインプラントした報告もある

26).異時性多発癌のある憩室内癌の報告でもインプラントの可能性について検討されている

17).

また多発大腸癌の場合リンチ症候群(遺伝性非ポリポーシス大腸癌:hereditary non-polyposis colorectal cancer:HNPCC)も鑑別にあがる.ただし,HNPCCでは,若年発症,右側結腸癌の好発,粘液癌や印環細胞癌の組織学的所見などが特徴とされ,本症例はHNPCCの臨床像とは大きくかけ離れていると判断したため,マイクロサテライト不安定性(microsatellite instability:MSI)検査や,ミスマッチ修復遺伝子検査は施行していない.ただし家族歴を有さないHNPCCの報告例もあり,今後異時性に多発癌や重複癌を認めた場合は,MSI検査や遺伝子検査が必要と考える.

Ⅳ 結 語

多発大腸憩室内より発育した重複大腸癌の1例を経験した.大腸憩室内から大腸癌が発生することは非常に稀であるが,早期発見は難しく,進行癌にもかかわらず発見が困難なこともある.結腸,特にS状結腸に多発憩室があり,管腔狭窄やリンパ節腫大や腫瘍マーカー上昇などを認める場合は,内視鏡検査や注腸造影検査で認識困難な進行大腸癌の存在を念頭におき,精査加療を進めるべきである.

文 献

- 1. 安田 正俊, 井上 博和, 酒井 昌博ほか.大腸憩室と大腸癌の合併例の検討.日本大腸肛門学会誌 1993;46:390-3.

- 2. Meurs-Szojda MM, Droste JSTs, Kuik DJ. Diverticulosis and diverticulitis from no risk for polyps and colorectal neoplasia in 4,241 colonoscopies. Int J colorectal dis 2008; 23:979-84.

- 3. McCallum A, Eastwood MA, Smith AN et al. Colomoc diverticulosis in patients with colorectal cancer and in controls. Scand J Gatroenterol 1988; 23:284-6.

- 4. Choi SC, Seo GS, Cho EY et al. Association between diverticulosis and colonic neoplasm in Koreans. Korean J Gastroenterol 2007; 49:364-8.

- 5. Stefansson T, Ekbom A, Sparen P et al. Association between sigmoid diverticulitis and left-sided colon cancer : a nested, population-based, case control study. Scand J Gastroenterol 2004; 39:743-7.

- 6. Krones CJ, Klinge U, Butz N et al. The rare epidemiologic concidence of diverticular disease and advanced colonic neoplasia. Int J Colorectal Dis 2006; 21:18-24.

- 7. 三原 修, 宮本 一行, 有吉 寛ほか.S状結腸憩室症と大腸癌の合併.胃と腸 1979;14:239-44.

- 8. Precott RJ, Haboiubi NY, dunaway DJ et al. Carcinoma arising in a diverticulum of sigmoid colon. Histopathology 1992; 21:387-9.

- 9. Cohn KH, Weimar JA, Fani K et al. Adenocarcinoma arising within a colonic diverticulum : report of two cases and review of the literature. Surgery 1993; 113:223-6.

- 10. Kajiwara H, Uemura S, Mukai M et al. Adenocarcinoma arising within a colonic diverticulum. Pathol Int 1996; 113:223-6.

- 11. Kikuchi T, Kotanagi H, Kon H et al. Mucosal carcinoma within a colonic diverticulum. J Gastroenerol 1999; 34:622-5.

- 12. Bellows CF, Haque S. Adenocarcinoma within a diverticulum : a common tumor arising in an uncommon location. Dig Dis Sci 2002; 47:2758-9.

- 13. 平下 禎二郎, 中島 公洋, 酒井 昌博ほか.大腸憩室由来と考えられた粘液癌の1例.日消外会誌 2008;41:346-50.

- 14. 別府 直仁, 弓場 健義, 水島 恒和ほか.憩室より発生したS状結腸癌の1例.日臨外会誌 2009;70:3389-94.

- 15. Ryan PM, John HS. Metastatic adenocarcinoma arising within a diverticulum : Endoscopist’s nightmare. The aAmerican Surgeon 2011; 77:109-10.

- 16. 佐々 成太郎, 小川 稔, 赤嶺 英介ほか.大腸憩室出血を契機に診断された大腸憩室内癌の一切除例.多根医誌 2013;2:45-9.

- 17. Parsyan A, Cardin M, Hassoun H et al. Challenging diagnosis of intra-diverticular colonic adenocarcinoma with submucosal localization. Int J colorectal Dis 2013; 28:1735-7.

- 18. Yagi Y, Shoji Y, Sasaki S et al. Sigmoid colon cancer arising in a diverticulum of the colon with involvement of the urinary bladder : a case report and review of the literature. BMC Gastroenterology 2014; 14:90-3.

- 19. 堀江 泰夫, 千葉 満郎, 五十嵐 潔ほか.最近5年間の教室例の大腸経室頻度.日本大腸肛門病会誌 1998;41:246-51.

- 20. 金澤 周, 塩澤 学, 田中 周三ほか.大腸粘液癌根治切除症例における臨床病理学的検討と予後因子の検討.日本大腸肛門病会誌 2010;63:43-50.

- 21. 土田 知史, 塩澤 学, 菅野 伸洋ほか.大腸粘液癌の臨床 病理学的検討.癌の臨床 2007;53:49-53.

- 22. 小林 照忠, 西村 洋治, 小林 光伸ほか.大腸低分化腺癌,粘液癌症例の検討.埼玉県医学会雑誌 2002;37:289-91.

- 23. Kaibara N, Koga S, Jinnnai D. Synchrinous and metachronous malignancies of the colon and rectum in Japan with special reference to a coexisting early cancer. Cancer 1984; 54:1870-4.

- 24. Umpleby HC, Fermor B, Symes MO et al. Viability of exfoliated colorectal carcinoma cells. Br J surg 1984; 71:659-66.

- 25. 中村 一郎, 清水 智治, 目片 英治ほか.S状結腸癌より管腔内転移した痔瘻癌の1例.日臨外会誌 2012;73:2007-13.

- 26. Metaka E, Shimizu T, Endo Y et al. The rapid growth of intraluminal tumor metastases at intestinal wall sites damaged by obstructive colitis due to sigmoid colon cancer : Report of a Case. Surg today 2008; 38:862-5.