2016 年 58 巻 11 号 p. 2279-2286

2016 年 58 巻 11 号 p. 2279-2286

70歳女性.膵胆管合流異常にて肝外胆管切除,胆管空腸吻合術施行.1年後に急性胆管炎を発症し経皮経肝胆道ドレナージを施行した.その後に内瘻化を企図したが高度の吻合部狭窄にて通過困難であった.経皮経路より気管支内視鏡を用いた観察にて吻合部にpin hole状の瘢痕狭窄を認め,同部をガイドワイヤーで通過し内外瘻チューブを留置しえた.その後,狭窄部にフルカバー金属ステントを留置した.拡張は良好であり,留置4カ月後に抜去した.造影検査でも吻合部は良好に開存しており外瘻チューブも抜去した.フルカバー金属ステントは持続的に狭窄部を拡張し抜去も可能である.本法は良性胆道狭窄に対し有効で実行可能な治療法と考える.

今回,胆管空腸吻合術後の高度な良性胆道狭窄(benign biliary stricture:BBS)に対し,気管支内視鏡を用いて狭窄部を通過し,フルカバー金属ステント(Fully covered self-expanding metal stent:FCSEMS)を留置して狭窄部を拡張し内瘻化しえた症例を経験した.BBSに対する有用な治療法と考え,ここに報告するとともにその治療戦略につき考察する.

患者:70歳,女性.

主訴:黄疸,発熱.

既往歴:1年前,膵胆管合流異常の診断で,肝外胆管切除術,胆管空腸吻合術が施行された.この際,悪性所見なし.

現病歴:上記主訴にて,救急搬送された.

初診時現症:体温40.2℃,血圧80/46mmHg,心拍118/分.傾眠.全身に黄疸を認める.右季肋下中心に圧痛あり.筋性防御なし.

臨床検査成績:高度の炎症所見と肝胆道系酵素の異常を認めた(Table 1).

臨床検査成績.

腹部超音波検査:肝内胆管の著明な拡張を認めた.

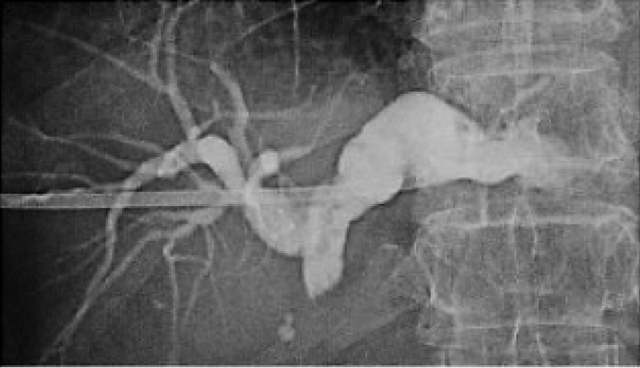

急性閉塞性化膿性胆管炎による敗血症性ショックと診断し,緊急で経皮経肝胆道ドレナージ(percutaneous transhepatic biliary drainage:PTBD)を施行した.病状軽快後,PTBDチューブから造影を行ったところ,胆管空腸吻合部は狭窄が強く,空腸側は造影されなかった(Figure 1).経皮的処置にて狭窄部の突破を試みたが不能であった.そのため経皮経路を10Frまで拡張し,気管支内視鏡(BF-XP290,Olympus)を挿入し狭窄部を確認したところpin hole状の瘢痕狭窄を起こした吻合部を認め,同部を0.025 inchガイドワイヤーが通過可能であった(Figure 2-a,b).その後に狭窄部を胆管拡張バルーンにて拡張し10Fr内外瘻チューブを留置した.なお,狭窄部の擦過細胞診や生検では悪性所見は認めなかった.

PTBDチューブからの胆管造影:狭窄は高度で腸管は描出されなかった.

a:BF-XP290を用いた胆道鏡検査:経皮経路より挿入し吻合部を確認したところpin hole状の瘢痕狭窄を認めた(矢印).

b:腹部X線画像:狭窄部をガイドワイヤーにて腸管内へ通過突破した.

胆管空腸吻合部のBBSの診断で,当初は吻合部をバルーン拡張し内外瘻チューブを留置し,吻合狭窄部が十分に拡張した後に抜去する方針であった.しかし経過中の胆管造影では,バルーン拡張後も早期に再狭窄をきたす状況であった.また,チューブ刺入部に皮膚びらんを形成し疼痛が強く,患者よりチューブの早期抜去の希望が強かった.そのため,吻合狭窄部を持続的に太い径で拡張する目的で,手技内容,成績,偶発症,代替治療などを患者本人に十分に説明し同意を得た上で,FCSEMSを留置した.

FCSEMS留置手技詳細:良性の胆道狭窄であり,ステントは狭窄部の拡張が得られたのちに抜去することを目的としてFCSEMSを選択した.吻合部の狭窄長が短く,ステントを正確な位置に留置するために,バックアップ目的に小腸内視鏡(EN-580T:FUJIFILM)を胆管吻合部まで挿入し,rendezvous手技を用いてガイドワイヤーをpull through状態にした.その後,経皮経路より8mm径FCSEMS(WallflexTM Biliary Stent:Boston Scientific)を留置した(Figure 3-a,b).吻合部の拡張は良好であり,胆管炎の再燃は認めなかった.留置4カ月後に小腸内視鏡下に把持鉗子を用いてステントを抜去した.抵抗なく容易に抜去可能であった.後日経皮経路から造影を行ったが吻合部は良好に開存しており(Figure 4),留置していた外瘻チューブも抜去した.ステント抜去後10カ月が経過しているが,胆管炎の再発は認めていない.

a:腹部X線画像:小腸内視鏡(EN-580T)を挿入し,経皮経路とガイドワイヤーをpull through状態にした.

b:腹部X線画像:適切な位置にFCSEMSを留置展開しえた.

FCSEMS抜去1カ月後の胆管造影検査:造影剤は停滞なく腸管まで流れる.

BBSは低頻度ながら,肝胆膵領域の手術にて引き起こされる憂慮すべき合併症の一つである 1),2).

BBSをきたす原因として術中の胆管損傷によるものが最も多い.特に腹腔鏡下胆嚢摘出術後に多く,全体の0.3-0.7%で狭窄を起こすと報告される 3),4).また肝動脈切離に伴う胆管血流低下,不適切な胆管消化管吻合などが原因となり狭窄を起こす 5).高度のBBSは胆管炎を繰り返し,慢性的な胆汁鬱滞から肝機能低下や二次性の胆汁性肝硬変への移行,結石の形成などをきたす.時に重篤化する危険もあり,積極的な治療が望まれる.しかし治療に難渋し,また長期の治療期間を要することも多く,患者QOLを著しく低下させる.

治療経路としては,経皮経路 6)~9)と内視鏡経路 10)~14)の2つに大別される.患者侵襲が少ないのは内視鏡経路であるが,肝胆膵領域の術後は再建腸管例が多く,通常内視鏡では胆管腸管吻合部への到達が困難である.その際に小腸内視鏡の有用性が多数報告されているが 15)~19),その成功率は完全ではなく,治療時間も要するため,本症例の胆管炎発症時のように重篤で緊急ドレナージを要する場面では経皮経路が選択される.

胆管炎改善後は胆汁排出経路の内瘻化が必須となる.本症例は胆管造影にて造影剤が全く腸管に通過せずpin hole状の強い狭窄を来していた.そのためX線透視下では吻合狭窄部の正確な位置同定が困難であり,ガイドワイヤーを通過させることができなかった.そこで経皮経路より内視鏡を挿入し直視下で狭窄部を観察し内瘻化を試みた.内視鏡挿入経路の拡張に伴う患者負担を軽減したく,細径な内視鏡として気管支内視鏡(BF-XP290)を使用し,狭窄部通過が可能であった.Table 2に本邦で現在市販されている主な細径内視鏡の仕様について示す.BF-XP290は最大外径が3.1mmであり,10Frの経路拡張で胆管内へのアクセスが可能である.有効長は60cmと短く,経皮的処置を行う上で操作は容易である.上下2方向のアングル機能を有し,本症例のように狭窄瘢痕部の正面視が可能であり,正確にガイドワイヤーを目的部位まで進めるouter sheathとしての役割を果たし得た.一方で欠点もある.鉗子口径が細く,使用する処置具は限定される.吸引量も少なく,胆管内に胆泥などの浮遊物が多い状況では視野確保が困難である.視野確保のため鉗子口から生理食塩水の還流を行うが,処置具使用時にも還流を可能にするT字管が気管支鏡には付属しない.そのため,われわれは血管造影検査時に使用するY字コネクターを鉗子口に装着し,ガイドワイヤー挿入時にも送水を行い,視野の確保に努めた.

本邦における主な細径内視鏡の仕様.

ガイドワイヤーが通過した後は狭窄部の拡張を行う.BBSに対する狭窄拡張については,経皮内外瘻チューブの長期留置 6),8)やバルーン拡張 7),plastic stent(PS)またはmetal stent(MS)留置など多数の報告がなされているが議論は収束されていない.

PSを内視鏡経路で留置する方法については多数報告されてきた 11),12),20).本症例でも小腸内視鏡で吻合部まで到達可能でありPSを留置し内瘻化すれば外瘻チューブは抜去可能であった.しかし,これまでの報告ではPSはステント閉塞のリスクが高いため,3カ月ごとにPS交換を行い,12カ月間留置するプロトコールが多い.留置するPSは内視鏡鉗子口径に規定され最大10Frであり,早期に閉塞しやすい症例では複数本留置する場合もある.また,再建腸管例では内視鏡挿入や胆管処置の手技難度が高く,侵襲度や費用の面でも患者負担は少なくない.

一方,MSは8-12mmと大口径で持続的な狭窄拡張が可能である.BBSに対するFCSEMS留置の検討は幾つかあり(Table 3) 21)~26),43-90%と報告にばらつきはあるが高率に狭窄の改善を認め,他治療法と比較しても満足できる結果と考える.またBBSに対して留置したステントは一定期間経過後に抜去する必要がある.FCSEMSを用いる最大の理由は,ステント表面のカバーがbare MSやpartial covered MSで来す網目内への腫瘍浸潤や粘膜過形成を防止し,ステントの抜去が容易である点である.Deviereら 26)は,BBSに対し平均約11カ月のFCSEMS留置を行い,その後内視鏡的に抜去しており,抜去成功率は96.1%と高率であったと報告している.

BBSに対するFCSEMS留置報告例.

一方FCSEMSは抜去可能な反面,逸脱の頻度が高く狭窄解除の治療効果に影響を及ぼす.今回用いたWallflexTM Biliary Stentは両端がフレア構造となっており,完全ではないが逸脱を予防する 23),24).またdelivery systemの太さが8.5Fr,長さが1,940mmである.さらにdelivery systemの挿入がモノレール方式であり,ガイドワイヤー径の分も余計に内視鏡の鉗子口径が必要となる.そのため現在汎用されている小腸内視鏡では展開留置できないものもあり注意が必要である.鉗子口径の太いショートタイプの小腸内視鏡の有用性についても報告されており 15)~17),内視鏡,ステントともにさらなる改良が期待される.Table 4に本邦で現在市販されている代表的な小腸内視鏡の仕様について示す.

本邦における主な小腸内視鏡の仕様.

本症例では経皮的処置のみでもステント留置は可能だが,吻合狭窄部から左右胆管分岐までの距離は約10mmと狭窄長が短く,ステント展開が腸管側からのdistal releaseである事や展開時にステントがshorteningをきたす事などを考慮すると経皮経路単独で正確な位置に留置することは難易度が高い.そのため,腸管内からも位置を確認し,ステント展開位置がずれた際の修正や腸管内に逸脱した際に速やかに回収を行う事を目的とし,小腸内視鏡を同時に使用した.本症例は経皮,内視鏡経路間でrendezvous手技を用いることにより正確な位置にFCSEMSを留置することが可能であった.この様に器材に精通し適切に治療法を選択することが肝要である.

本症例では経過中のステント逸脱を懸念し,トラブル発生時に経皮経路からアプローチする選択肢を残すため,外瘻チューブはステント抜去時まで留置した.しかし,外瘻チューブの長期留置は患者QOLを低下させる.そのためFCSEMSの早期抜去を検討し,4カ月と既報告(3.3-11.3カ月) 23)~26)に比し短い期間で抜去した.本症例はFCSEMS留置直後の造影(Figure 3-b)にて完全拡張を得られており,より短期間でステントを抜去できた可能性もある.一方で留置期間短縮に伴い再狭窄が懸念されるが,本症例は現在まで再狭窄を示唆する所見はない.BBSに対するFCSEMSの至適留置期間や狭窄再発の予測などについては未だ検討の余地があり,本症例においても今後の臨床経過を十分に注意する必要がある.

また,本邦においてMSは悪性狭窄に対する治療目的に薬事承認されており,BBSに対しては現時点で保険適応外使用となる.留置後一定期間以上経過したステントの抜去についても推奨されていない.しかし,海外を中心にBBSに対するMSの安全性,有用性についての報告は多数認められる.以上の点を十分考慮し,手技内容,成績,偶発症,代替治療などを患者にきちんと説明し同意を得た上で,さらに必要に応じ施設の倫理委員会の承認を得た上で治療を行うことが肝要である.

BBSに対しFCSEMSを留置し,良好に経過している一例について報告した.FCSEMS留置はBBSに対し有効な治療である可能性が示唆された.今後前向きの比較臨床試験が行われ,BBSに対するFCSEMS留置の有用性の証明及び適応拡大が進むことが望まれる.

本論文内容に関連する著者の利益相反:なし