2021 年 63 巻 10 号 p. 2214-2220

2021 年 63 巻 10 号 p. 2214-2220

大腸ステントは大腸悪性狭窄に対する手術前の腸管減圧や緩和治療目的に使用される.主な偶発症に穿孔,逸脱がある.症例は78歳,男性.腹部膨満感,腹痛を主訴に来院し,S状結腸癌による大腸閉塞と診断した.緩和目的の大腸ステント留置を希望されたが,留置時に腫瘍口側へ逸脱をきたした.直ちに2本目のステントを適切な位置に留置し,後日内視鏡的に回収を試みる方針とした.逸脱ステントを安全に回収するため,腫瘍部のステントにバルーン拡張を併用し,スライディングチューブを挿入し,スネアで逸脱ステントを把持し,チューブ内に収納し回収した.スライディングチューブを用いた内視鏡的な逸脱ステント回収は安全かつ有用な方法と考える.

大腸ステントは2012年に本邦で保険収載され,大腸悪性狭窄に対する手術前の腸管減圧(Bridge To Surgery:BTS)および緩和的治療を目的に,近年広く普及しつつある.ステント留置の成功率は約9割で,留置が可能であればほぼ全例で良好な減圧が可能である 1).一方で留置時の偶発症において穿孔は5%程度,逸脱は3%程度と報告されている 1),2).逸脱に対しては,ステントをそのまま残した場合の長期的な予後は不明だが,穿孔や閉塞の原因となる可能性があり,可能な限り回収することが望ましい.腫瘍肛門側に逸脱したステントは内視鏡的に回収可能な場合が多いが,腫瘍口側への逸脱の場合は内視鏡的な回収が難しく,その報告も少ない.BTS症例であれば手術時の回収も検討可能だが,緩和症例では耐術能自体に問題があり,手術希望がない場合も多く,可能であれば比較的侵襲の少ない内視鏡での回収が望まれる.今回,腫瘍口側に逸脱した大腸ステントを内視鏡的に回収し得た1例を経験したので,その方法について報告する.

症例:78歳,男性.

主訴:腹痛,腹部膨満感.

既往歴:慢性腎不全(CKDステージ4),慢性心不全(NYHAⅡ度),心房細動,喘息,脳梗塞.

現病歴:数年前から血便を認め,かかりつけ医の定期採血で貧血進行があり,精査を勧められていたが拒否されていた.約1カ月前から腹部膨満感を自覚し,数日間排便がなかったため自宅で市販の下剤を内服した後に腹痛,腹部膨満感を認め,当院に救急搬送された.

来院時現症:腹部は膨満・軟.全体に圧痛を認めるが,明らかな腹膜刺激症状は認めず.

入院時検査所見:Hb 10.0g/dlと軽度貧血を認め,BUN 70.5mg/dl,Cre 3.32mg/dlと腎機能障害を認めた.また,CEA 28.0ng/mlと腫瘍マーカーの上昇を認めた.

腹部単純CT所見:S状結腸に限局する壁肥厚と口側腸管の拡張を認め,腫瘍による閉塞と考えられた.所属リンパ節の腫大を認めたが,明らかな遠隔転移は認めなかった(Figure 1).

a:S状結腸で腸管壁肥厚を認め(▲),同部より口側腸管の拡張を認めた.

b:周囲では腫大リンパ節が散見された(↑).

受診後経過:S状結腸癌による腸閉塞と診断し,緊急で減圧治療を試みる方針とした.来院時の画像検索ではリンパ節以外に転移のないS状結腸癌であり,根治術の適応があることを本人・ご家族に説明したが,併存疾患・日常生活動作(Activities of Daily Living:ADL)低下(Barthel Index 45点)の観点から手術(姑息的な手術を含め)や化学療法は希望されず,緩和治療目的に一期的に大腸ステント留置の方針とした.大腸内視鏡検査でS状結腸に全周性の不整な隆起性病変を認め,管腔は狭窄しCF-HQ290I(OLYMPUS社,先端径13.2mm)の通過は不能であった(Figure 2).生検を行い,病理組織学的検査でWell differentiated tubular adenocarcinoma(tub1)の診断であった.ガストログラフィンを用いて造影を行い,狭窄長は45mmと確認した.狭窄部をガイドワイヤーで突破し,ガイドワイヤー越しに内視鏡下で大腸ステント(Niti-STM大腸用ステント22×100mm)留置を試みたが,展開時に腫瘍部よりも口側に牽引され展開してしまった.2本目の大腸ステント(HANAROSTENTⓇNaturfitTM大腸用ステント22×90 mm)を直ちに適切な位置に留置した(Figure 3).その後の透視による確認では,1本目のステントが固定されておらず口側に遊離して存在しており,逸脱と判断した.

S状結腸に全周性の不整な隆起性病変を認め,S状結腸癌と診断した.スコープは通過不能だが,ガイドワイヤーの挿入は可能であった.

2本目のステント(→)は適切な位置に留置されたが,1本目のステント(▼)は口側に逸脱している.

臨床診断:進行大腸癌,S,Type2,cT3(SS),45mm,cT3N1bM0 cStageⅢb.

経過:大腸ステント留置後の腸管減圧は良好であり,症状も速やかに消失した.逸脱した大腸ステントは翌日以降の腹部単純X線写真において腫瘍口側の下行結腸からS状結腸に存在していたが,穿孔や閉塞性腸炎などの偶発症は認めなかった.術前診断では根治手術の適応もあることから,逸脱した大腸ステントの回収も含め,改めて手術を提案したが,やはり手術は施行せず,緩和治療のみの希望が強く,腫瘍部に留置したステントの拡張を待ち,内視鏡的に逸脱したステントの回収を試みる方針とした.絶食・少量飲水のみとし,待機中も腹部単純X線検査の確認において逸脱したステントは大きく移動することはなかった.留置より2日後は拡張が不十分であり,6日後の腹部単純X線検査で腫瘍部に留置した大腸ステントの十分な拡張を確認し,グリセリン浣腸のみによる前処置を実施したうえで,内視鏡的にステント回収を試みた.腫瘍が屈曲部に存在しており内視鏡が通過しない可能性も危惧されたが,まずはPCF-H290ZI(OLYMPUS社,先端径11.7mm)で観察を試みた.腫瘍部に留置した大腸ステントは適切な位置に留置されており,拡張は十分に得られていたが,屈曲部のためか内視鏡はステント内腔を通過しなかったため,GIF-Q260J(OLYMPUS社,先端径9.9mm)に変更した.スコープの変更で腫瘍口側への到達が可能になり,逸脱したステントをその口側のS状結腸に確認した.腫瘍口側粘膜に閉塞性腸炎の所見は認めず,逸脱したステントの可動性は良好であった(Figure 4).スネアや把持鉗子による把持のみでは回収時に腫瘍部のステント内腔を通過する際に,穿孔や逸脱のリスクがあると考え,シングルバルーン小腸内視鏡のスライディングチューブ(OLYMPUS社,ST-SB1,最大外径15.9mm,内径11mm)を用意し,チューブ内に逸脱したステントを引き込んで収納し,回収する方針とした.スライディングチューブが通過するようにバルーンカテーテル(Boston社,CRETM PRO GI Wireguided)を用いて,腫瘍部のステントを15mmまで慎重に拡張した(Figure 5).バルーン拡張に伴う偶発症がないことを確認した後,内視鏡を更に先端径の細いGIF-Q260(OLYMPUS社,先端径9.2mm)に変更し,先端バルーンを取り除いたスライディングチューブを装着した.腫瘍口側に通過した内視鏡を沿わせてスライディングチューブを挿入し,腫瘍部のステントの中に通した.口側に逸脱したステントの端をスネアで絞扼・把持し,スライディングチューブ内に引き込み(Figure 6),ステント全体がスライディングチューブ内に収納されたことをX線透視下で確認し(Figure 7),チューブごとゆっくりと抜去し逸脱したステントの回収に成功した.再度内視鏡を挿入し,腫瘍部の出血やステントのズレがないことを内視鏡的・X線透視下に確認し,造影にて通過障害がないことを確認し,処置を終了とした.処置後の経過は良好で,偶発症を疑う症状もなく,経口摂取をステント回収翌日に再開し,ステント留置10日後(ステント回収4日後)に退院となった.退院1カ月後の腹部単純X線検査でも腫瘍部ステントの逸脱や口側腸管の拡張は認めず,臨床経過も問題はなかった.今後は緩和ケア科のある病院への紹介を希望されたため,転医となった.

逸脱したステントをS状結腸に確認し,可動性は良好であった.周囲粘膜にも明らかな異常所見を認めなかった.

ステント内で15mmまでバルーン拡張を実施した.

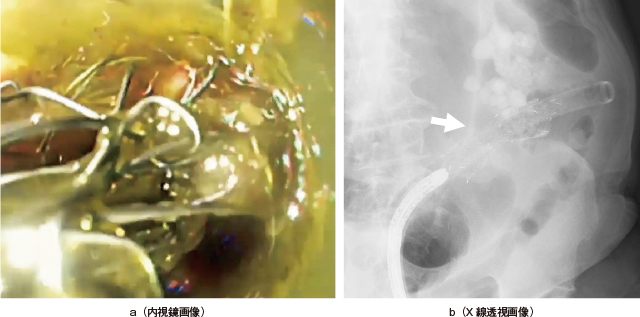

a,b:逸脱したステント(→)をスネアで絞扼・把持し,スライディングチューブ内に引き込んだ.

a,b:ステント(→)が完全にチューブ内に収納されたことを確認した.

大腸悪性狭窄に対する大腸ステント留置は,欧州消化器内視鏡学会(European Society of Gastrointestinal Endoscopy:ESGE)クリニカルガイドラインでは,BTS目的の留置は長期予後を悪化させる可能性があるとの報告もあるが 3),緩和的治療を目的とした大腸ステント留置は,ESGE,本邦の大腸癌研究会,いずれにおいても推奨されている 3),4).患者のQOLを考慮すると,ステント適応外症例(穿孔または穿通,長大または複雑な狭窄,瘻孔形成,肛門縁に近い下部直腸の狭窄 5))を除いて,緩和的治療を目的とした大腸ステントは,人工肛門造設を含めた手術加療に代わる低侵襲かつ有用な選択肢となる.

現在本邦で使用できる大腸ステントは,WallFlexTM大腸用ステント,Niti-STM大腸用ステント,Niti-STM大腸用ステントMDタイプ,HANAROSTENTⓇNaturfitTM大腸用ステント,Jentlly大腸用ステントの5種類がある.WallFlexTMは約40- 50%のshorteningがあるが,長軸方向に伸びる形状で,ステント留置中に少し引っ張ることで微調整が可能で,途中までの展開であれば再収納も可能である.また,展開時は面ごとに展開していくため,口側に牽引される感じは少ないとされている.一方,今回使用したNiti-STMは,shorteningは約25%で軽度だが,長軸方向には伸びにくく,留置中の微調整は困難で,展開時の再収納も不可能である.展開時はセルごとに展開していくため,特に狭窄がきつい部位では口側に牽引される感じが強いとされている.HANAROSTENTⓇNaturfitTMおよびJentllyは,shorteningは約25%で,展開時に口側に牽引される感じはWallFlexTMとNiti-STMの中間の感覚とされている.HANAROSTENTⓇNaturfitTMは展開時の再収納が可能だが,Jentllyは再収納は不可能である.Niti-STM MDタイプは,デリバリーシステムが9Frと細く,鉗子孔3.2mm以上のスコープでの処置が可能となっているのが特徴である 6),7).

ステント留置の成功率は約9割で,偶発症は留置時が穿孔5%,逸脱3%,留置後では穿孔4%,逸脱10%,再閉塞10%,死亡0.5%と報告されている 1),2).逸脱に対しては,BTS症例では特に対応の必要がなく無処置のまま待機的手術が行われる場合も多く 8),手術時に内視鏡的に回収した報告もある 9).緩和症例で逸脱したステントをそのまま残した場合の長期的な予後は不明だが,逸脱したステントが腸管に固着して腹痛をきたたし,内視鏡的抜去が困難で手術加療を要した症例も報告されており 10),11),逸脱したステントは可能な限り回収することが望ましいと考える.腫瘍肛門側へ逸脱したステントを内視鏡的に回収した報告もあるが 12),腫瘍口側へ逸脱したステントに対しては内視鏡のみでの回収は難しい場合が多く,その報告も少ない 13).

腫瘍口側に逸脱したステントを内視鏡的に回収するにあたっては,回収時の腫瘍狭窄部の通過が最も問題となる.Niti-STMは長軸方向に伸びにくいため,スネアや把持鉗子による把持のみでは全体の形状や外径にはあまり変化がなく,腫瘍部に留置したステント内を安全に通過させることが困難と考えられる.また,WallFlexTMのような伸びやすい種類のステントであったとしても,ステント同士の干渉による穿孔や逸脱のリスクがあると考えられる.そのため,過去の報告 13)も参考にして,ステント回収に際しては,スライディングチューブ内に収容した方がより安全に回収できると考えた.本例では腫瘍が腸管の屈曲が強い部位に存在したためステント内腔の拡張が不十分であり,スライディングチューブが通過しないため,既報 13)と異なりステント内で慎重なバルーン拡張の併用を要した.一般的に留置した大腸ステント内での後拡張は積極的な推奨はされないが,事前に十分な患者説明を実施したうえで,慎重な拡張を実施した.なお,今回使用したスライディングチューブ(OLYMPUS社,ST-SB1)は最大外径15.9mmであり,腫瘍部に留置したステント(径22mm)が最大拡張に到達した後であれば,通常は通過可能と考えられる.なお,本例はS状結腸の症例で肛門からの距離が比較的短かったが,OLYMPUS社,ST-SB1は全長140cmと十分な長さがあるため,必要に応じて小腸スコープと組み合わせれば右側結腸などの肛門から距離が長い逸脱症例でも適応可能と考える.ただし,スコープやチューブが長くなることで操作性などの観点から処置の難易度は上昇すると考えられる.また,本例のように肛門からの距離が短い場合には,スライディングチューブを切断して短くした方が,ステントの操作性はより安定すると考える.

本例では,腫瘍部位の腸管の屈曲が強く,Niti-STM展開時の口側へ牽引される力がより強くなったことが逸脱の原因と考えられる.ステントの展開形態からも口側への逸脱を注意すべきであったと考える.展開時には内視鏡画面の安定した保持,デリバリーシステムに十分な引きのテンションをかけること,および使用するステントの特性を十分に理解することが反省点として挙げられる.2本目のステント留置の際は上記の点を十分に留意し,適切な位置への留置が可能であった.

一方で,十分注意して処置を行っても,時に腫瘍口側への逸脱をきたす可能性がある.その際には慎重な経過観察を行い,手術加療も含めて回収方法を検討するべきである.本例のように緩和的なステント留置症例では,年齢や耐術能の関係から手術による回収を選択しづらい症例もある.非手術症例に関しては,スライディングチューブを使用した内視鏡的な回収方法も有用な選択肢と考えられる.

腫瘍口側に逸脱した大腸ステントを内視鏡的に回収し得た1例を経験した.慎重なバルーン拡張とスライディングチューブ内へ逸脱したステントを収納しての回収は腫瘍口側への逸脱症例に有用であった.

本論文内容に関連する著者の利益相反:なし