要旨

症例は43歳女性.リウマトイド血管炎に起因する下腿潰瘍に対し,2018年2月からステロイドを開始,同年3月に黒赤色便を認め当科受診.大腸内視鏡検査で上行結腸からS状結腸に活動性潰瘍及び瘢痕を多数認めた.横行結腸の亜全周性潰瘍のNBI拡大観察では潰瘍辺縁に微小血管を認め,生検によりリウマトイド血管炎に特徴的な病理所見が得られた.3月16日と17日に,黒赤色便を1回ずつ認めていたが,ステロイドを継続したところその後血便は認めず,2カ月後の内視鏡検査では著明に改善し,以後漸減しているが再燃は無い.リウマトイド血管炎に起因する大腸潰瘍は稀であり,病理学的に血管炎を証明することはしばしば困難である.本症例はNBI拡大観察下に微小血管を同定し生検により血管炎を証明し得た貴重な症例と考えられる.

Ⅰ 緒 言

関節リウマチ(RA)は関節滑膜炎と骨・軟骨破壊を特徴とする全身性自己免疫疾患であり,関節外症状を伴うことが知られている.関節外症状のなかで,RAに伴う中小血管炎はリウマトイド血管炎(rheumatoid vasculitis;RV)とよばれており,罹病期間が長く関節破壊が進行したRAにみられることが多く,消化管の炎症を含めさまざまな病変を呈する

1).今回われわれは,リウマトイド血管炎による広範な大腸潰瘍を来したRAの1例を経験したので,若干の文献的考察を加えて報告する.

Ⅱ 症 例

患者:43歳,女性.

主訴:血便.

既往歴:肺炎,気胸.

家族歴:特になし.

生活歴:飲酒なし.喫煙なし.生ものの摂取なし.海外渡航歴なし.周囲に同症状を認める者はなし.

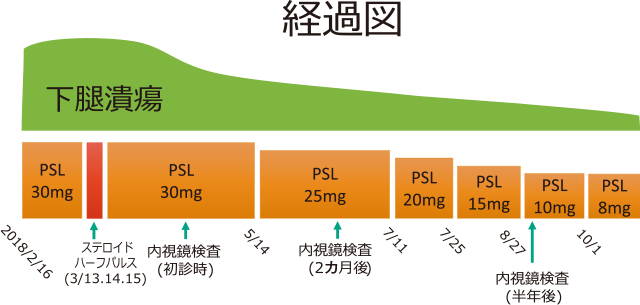

現病歴:20歳代でRAと診断され,以後イグラチモド,エトドラク,メロキシカム,メトトレキサート,サラゾスルファピリジン,トシリズムマブによる治療を受けていた.2016年冬より下腿に紫斑が出現し,以後消退を繰り返していたが,2017年12月より右下腿に潰瘍形成を認め急速に増大した.皮膚科にて潰瘍部の生検を受けたところ,毛包の破壊はみられず,leukocytoclastic vasculitis所見を認めたため,壊疽性膿皮症等は否定的であり,リウマトイド血管炎による皮膚潰瘍と診断され,2018年2月16日よりプレドニゾロン(PSL)30mg/日,3月13日から15日までの3日間ステロイドハーフパルス療法を受けた後に,PSL 30mg/日を投与されていた.3月16日と17日に,黒赤色便を1回ずつ認め精査目的に当科に紹介された.

内服薬:メトトレキセート,サラゾスルファピリジン,イグラチモド,トシリズマブ,エトドラク,プレドニゾロン,ジアフェニルスルホン,フォリアミン,ランソプラゾール,フォサマック,サムチレール,アレンドロン酸,テプレノン,アンブロキソール,インダカテロール.

入院時身体所見:BP 136/82mmHg,HR 93/min,BT 36.7℃,SpO2 99%(room air),眼瞼結膜貧血なし,眼球結膜黄疸なし,心音・呼吸音異常なし,腹部平坦・軟・圧痛なし,右下腿に潰瘍あり,両下腿から足部にかけて散在する紫斑を認めた.

臨床検査成績(当科初診時):WBC 3,500/μl,Hb 12.9g/dl,Plt 15.5×104/μl,CRP 1.55mg/dl,RF 115IU/ml,抗核抗体80倍,IgG 1,511mg/dl,IgA 217mg/dl,IgM 85mg/dl,C3 96mg/dl,C4 24mg/dl,CH50 39mg/dl,サイトメガロウイルスアンチゲネミア陰性.

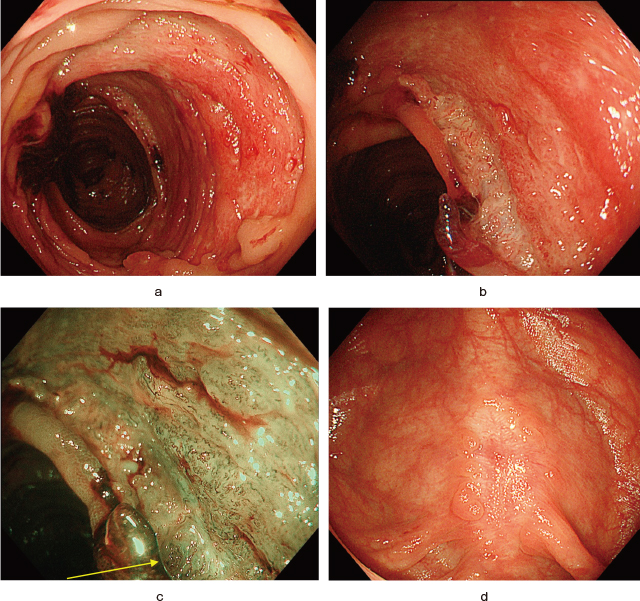

大腸内視鏡検査(当科初診時):上行結腸からS状結腸にかけて非連続性に活動性潰瘍及び潰瘍瘢痕が多発しており,最も大きな病変は横行結腸の亜全周性の潰瘍であった(Figure 1).その亜全周性潰瘍性病変には凝血塊が付着していたが,その凝血塊を吸引洗浄して除去しても活動性出血は認めなかった.横行結腸の亜全周性潰瘍の口側辺縁部に露出した粘膜下層をNBIにて拡大観察したところ,微小血管が同定されたため同部位より生検した(Figure 1-c).なお,病変部より生検培養を行ったが,常在菌のみ同定された.

病理所見:横行結腸の亜全周性潰瘍辺縁部より生検を行ったところ,中等度の太さの血管周囲の炎症細胞浸潤や,一部に肉芽腫性変化を認めることより,病理学的に血管炎に伴う変化が示唆された(Figure 2).その他の潰瘍部位からの生検では病理学的に血管炎の所見は認められなかった.コンゴレッド染色は陰性であった.

腹部造影CT検査(当科初診時):大腸壁肥厚を認めなかった.その他特記すべき所見を認めなかった.

上部消化管内視鏡検査(当科初診時):食道に軽度のカンジダ,胃前庭部に軽度のびらんを認めるのみであった.

小腸カプセル内視鏡検査(当科初診時):小腸にびらんや潰瘍を認めなかった.

診断及び臨床経過:RA症例に発症した多発大腸潰瘍であり,その内視鏡所見及び,病理組織所見より,リウマトイド血管炎による大腸潰瘍と診断した.肝彎曲及び横行結腸の潰瘍瘢痕からはそれぞれ2個ずつ生検したが,血管炎の所見は認めなかった.当科初診時には,既にリウマトイド血管炎に起因する皮膚潰瘍に対して,2018年2月16日よりプレドニゾロン(PSL)30mg/日,3月13日から15日までの3日間ステロイドハーフパルス療法を行った後に,PSL 30mg/日を投与されていた.その後,初回の大腸内視鏡検査を行った時点で多くの大腸潰瘍が瘢痕化していた点より,大腸潰瘍はステロイド治療に反応していると判断し,ステロイド治療(PSL 30mg/日)を継続する方針とした.3月16日と17日に,黒赤色便を1回ずつ認めていたが,ステロイドを継続したところその後血便は認められず,2カ月後及び半年後に行った大腸内視鏡検査では,横行結腸の亜全周性潰瘍はさらに上皮化が得られ,それ以外の病変はほぼ瘢痕化しており,生検では血管炎の所見は認めなかった.また,下腿に認めていた潰瘍も改善傾向であった.その後,PSLを慎重に漸減しているが,再燃無く経過している(Figure 3,4).

Ⅲ 考 察

一般に,血管炎は大きく原発性と続発性に分類される.また,Chapel Hill Consensus Conference(CHCC)2012分類では,大血管炎(large vessel vasculitis;LVV),中血管炎(medium vessel vasculitis;MVV),小血管炎(small vessel vasculitis; SVV),多彩な血管を侵す血管炎(Variable Vessel Vasculitis;VVV),単一臓器での血管炎(Single Organ Vasculitis;SOV),全身疾患に関連した血管炎(Vasculitis Associated with Systemic Disease),病因が判明している血管炎(Vasculitis Associated with Probable Etiology)に分類されるが,リウマトイド血管炎は全身疾患(RA)に関連した血管炎(続発性)に分類される

2).RAにおける血管炎の合併頻度は臨床上約1%とされ,そのうち消化管での重篤な血管炎を来すものは10%未満とされる.RAの血管炎合併例の死因解析では,感染症についで死因の第2位が消化管穿孔や虚血性腸炎による胃腸疾患であり

3),血管炎による消化管病変を速やかに診断することが重要である.

リウマトイド血管炎の発症機序の詳細は不明であるが,血管炎の発症には,血管を標的とする自己抗体の関与,免疫複合体沈着による炎症の惹起,局所における細胞性免疫の活性化などが考えられている.リウマトイド血管炎に伴う病変は全消化管に生じ得るとされ,小腸では空腸,大腸ではS状結腸や盲腸に好発するとの報告があるが,相反する報告もあり一定の見解は得られていない.また,一般に単発もしくは多発する類円形潰瘍を呈するとされるが,重症例では亜全周性の病変や腸閉塞を呈する症例がある

4).病理組織学的には潰瘍部は虚血性腸病変と類似しており,Ul-Ⅰ~Ⅱと浅いものが主体であるが時にUl-Ⅲをみる.また,病変部にフィブリノイド壊死を伴う小血管炎を証明できることもある

5).

リウマトイド血管炎による消化管潰瘍を来した症例について,Pubmed(“rheumatoid vasculitis”,“gastrointestinal”,“ulcer”のキーワードで1950年から2020年3月まで検索)及び医中誌(“リウマトイド血管炎”,“消化管潰瘍”のキーワードで1950年から2020年3月まで会議録を除き検索)で罹患部位や転帰などの詳細な報告があった4症例と自験例の比較をTable 1に示す

6)~9).腹痛,血便,腸閉塞などの症状は多彩で,部位も回腸からS状結腸など報告によりさまざまであった.1例を除きステロイド治療を行っており,3例では手術が施行された.1例では回腸とS状結腸の壊死を認めたため手術を行い,術後にステロイドを投与していたが,経過中に心停止を来して死亡した.手術に至った症例など重症例もあり,迅速に正確な診断をすることが重要と考えられた.本症例は,先行するリウマトイド血管炎に伴う皮膚潰瘍に対してステロイド治療を既に開始されており,かつ正確に病態診断を行い得たため,広範な大腸潰瘍にも関わらず重篤な経過をたどらなかったと考えられた.

リウマトイド血管炎による大腸潰瘍は確定診断が難しく,報告されていない例が少なからずあると思われる.生検をしても鑑別が困難な症例もあり,病態により治療方針も大きく異なるため,正確な診断が重要である.本症例の初回内視鏡検査時,横行結腸の亜全周潰瘍からの生検は,生検による出血増悪や穿孔のリスクを考慮し,病理診断用と一般細菌培養用と抗酸菌培養用に1個ずつとしたが,病理学的に血管炎を証明し得た.

RAに合併する消化管病変は,血管炎による消化管病変の他,消化管アミロイドーシス,非ステロイド性抗炎症剤(NSAIDs)などの治療薬によるもの,サイトメガロウイルス感染などの感染性消化管病変などがある

10).また,大腸に広範に炎症を来す疾患として,潰瘍性大腸炎などの炎症性腸疾患も鑑別に挙がる.本症例は,消化管アミロイドーシスに特徴的なコンゴレッド染色を行ったが陰性であった.NSAIDs起因性大腸潰瘍は,回盲部に好発し膜様狭窄を呈することもあるが,自験例はいずれもみられなかった.また,NSAIDs潰瘍の病理所見に特徴的な,陰窩増殖帯におけるアポトーシス小体の出現,増加はみられなかった.さらに,NSAIDsを継続しているが現在のところ大腸炎の再燃は無いことからもNSAIDs起因性大腸潰瘍の可能性は低いと考えた.サイトメガロウイルスアンチゲネミアは陰性であり,サイトメガロウイルス感染は否定的であった.また,大腸内視鏡検査では,大腸炎は非連続性であり,直腸病変も認めず,背景粘膜における顆粒状粘膜や血管透見性低下も認めず,潰瘍性大腸炎としては非典型的であった.さらに,潰瘍性大腸炎の病理所見にみられる陰窩膿瘍,Goblet cellの減少,陰窩のねじれ,basal plasmacytosisはみられなかった.

血管炎に伴う大腸病変のNBI観察の文献報告は検索した限りみられなかった.Trimarchi Mらは,多発血管炎性肉芽腫症の鼻腔病変の検出においてNBI観察を行うと健常人と比べ血管構造が異なっており,病変の検出に有用であったと報告している

11).本症例で病理学的に血管炎が示唆された部位の血管外径は104μmであった.拡大内視鏡の最大分解能は5.6μmとされているため,生検部位の同定に関しては,NBI弱~中拡大で粘膜下層の血管を視認し生検することが診断に有用であることが示唆された.

Ⅳ 結 語

リウマトイド血管炎に起因する大腸潰瘍の報告は稀であり,病理学的に血管炎を証明することが困難であることも多い.本症例では,NBI拡大観察で粘膜下層の血管部位を同定し生検することにより血管炎を証明し得た貴重な症例と考えられる.

謝 辞

診断及び治療に当たり,徳島大学病院皮膚科山崎佳那子先生に深く感謝する.

文 献

- 1. 血管炎症候群の診療ガイドライン(2017年改訂版). http://j-circ.or.jp/cms/wp-content/uploads/2020/02/JCS2017_isobe_h.pdf.

- 2. Jennette JC, Falk RJ, Bacon PA et al. 2012 Revised International Chapel Hill Consensus Conference Nomenclature of Vasculitides. Arthritis Rheum 2013; 65:1-11.

- 3. 中村 正, 山村 雄治, 鶴田 敬朗ほか.慢性および悪性関節リウマチの死因に関する臨床的研究.リウマチ 2001;41:736-44.

- 4. 小林 広幸, 溝上 忠彦, 西木 茂ほか.慢性関節リウマチ患者にみられた腸の潰瘍病変.胃と腸 1991;26:1247-56.

- 5. 池田 圭祐, 岩下 明徳, 田邉 寛ほか.血管炎による消化管病変の病理診断.胃と腸 2015;50:1353-62.

- 6. Babian M, Nasef S, Soloway G. Gastrointestinal Infarction as a Manifestation of Rheumatoid Vasculitis. Am J Gastroenterol 1998; 93:119-20.

- 7. 内山 幹, 中村 眞, 月永 真太郎ほか.関節リウマチの経過中に発生した広汎な結腸潰瘍の1例.Progress of Digestive Endoscopy 2005;67:104-5.

- 8. Yamamura S, Ikeda K, Kobayashi T et al. A Case of Colon Ileus due to Vasculitis in Malignant Rheumatoid Arthritis. Jpn J Gastroenterol Surg 2010; 43:765-9.

- 9. Tago M, Naito Y, Aihara H et al. Recurrent Stenosis of the Ileum Caused by Rheumatoid Vasculitis. Intern Med 2016; 55:819-23.

- 10. 川人 豊.関節リウマチの合併症:消化管障害.臨床リウマチ 2011;23:83-7.

- 11. Trimarchi M, Bozzolo E, Pilolli F et al. Nasal mucosa narrow band imaging in granulomatosis with polyangiitis(Wegener granulomatosis):A preliminary study. Am J Rhinol Allergy 2015; 29:170-4.