論文ID: 2206

論文ID: 2206

渡り鳥は過去数十年の間に世界的規模で個体数を減少させてきた生物グループの一つである。減少した理由の一つとして、いずれの種も繁殖地、越冬地、および中継地といった多様な生息環境を必要としており、そのどれか一つでも開発などにより劣化や消失が生じると、それぞれの種の生活史が保証できなくなることが挙げられる。渡り鳥のこれ以上の減少を防ぐためには、その食性を十分に理解した上で、餌資源が量的かつ質的に減少しないような生息地管理を適切に進めていく必要がある。本研究では、新潟県の福島潟で越冬する大型水禽類オオヒシクイとコハクチョウにおける越冬地の保全策を検討する一環として、2種の食性をDNAバーコーディング法と安定同位体比分析を組み合わせることにより明らかにした。その結果、オオヒシクイは越冬期間を通して水田ではイネを、潟内ではオニビシを主要な餌品目としていたのに対し、コハクチョウは11月にイネを主要な餌品目としていたものの、12月以降では、スズメノテッポウおよびスズメノカタビラなどの草本類に餌品目を切り替えていた。本研究を通し、オオヒシクイとコハクチョウの餌利用は水田環境と潟環境に分布する植物に大きく依存していることが明らかになった。2種が今後も福島潟を越冬地として利用し続ける環境を保つには、ねぐらと採餌環境としての福島潟および採餌環境としての周辺水田を一体とした保全を施していくことが望まれる。

Migratory bird populations have been declining globally for several decades. Migratory species are vulnerable to decline due to the variety of habitats they require over their lifetimes, including breeding, overwintering, and stopover sites. Degradation and loss in any of these habitats may threaten population survival. Preventing further declines in migratory bird species requires understanding their feeding habits across habitat types and utilising appropriate habitat management to prevent qualitative and/or quantitative declines in food resources. We assessed the feeding habits of two large waterfowl, the bean goose (Anser fabalis subsp. middendorffii) and tundra swan (Cygnus columbianus) using DNA barcoding and stable isotope analyses to inform habitat management and conservation efforts within their wintering grounds in Fukushima Lagoon, Niigata Prefecture, Japan. The bean goose overwintering diet consistently comprised Oryza sativa and Trapa natans. Tundra swans also consumed O. sativa as a primary food item, but shifted their consumption to other rice paddy plants, including Alopecurus aequalis and Poa annua, in November and December. Thus, these two species overlap in primary food items, but their utilisation differs during winter. In both species, food item use was dependent on plant species distribution within paddy fields and lagoons. Maintaining these migratory species in Fukushima Lagoon requires conservation efforts to integrate the lagoon and surrounding paddy fields as a foraging area.

渡り鳥は、気候の変化や繁殖活動に合わせて季節的に移動し、繁殖、越冬、および渡り中の休息に応じて異なる生息環境を必要とするため、それぞれの生息環境が生態系ネットワークとして繋がっていることが個体群の存続にとって不可欠である(Runge et al. 2014)。そのため、多くの鳥類が利用する渡りルートであるフライウェイ上の生息地の一部が比較的軽微な質的劣化を受けた場合においても、個体数が急速に減少することが予測されている(Weber et al. 1999)。Kirby et al.(2008)によれば、繁殖地、越冬地、中継地のいずれか1つでも生息地における保護が不十分なことにより、ヨーロッパ地域、北アメリカ地域、アフリカ・ユーラシア地域、東アジア・オーストラリア地域では、主要なフライウェイを利用する多くの渡り鳥が過去40年間で著しく個体数を減少させたことが報告されている。特に近年、アジアにおける渡り性水鳥類の個体数減少が著しく、50%以上の種が絶滅または減少傾向にあるとの報告がなされている(Wetlands International 2012)。例えば、中国の長江河口域では、農地の拡大を目的とした湿地の埋め立てにより1980年代から渡り性水鳥類の48%の種が減少傾向にある(Ma et al.2009)。日本でも、1996年以降、水田への暗渠排水路の導入や秋耕起の実施などの環境変化により、全国で水田を採食地とする水面採食性カモ類の個体数減少が生じている(Kasahara and Koyama 2010)。このような世界各国で報告されている渡り鳥の個体数減少に最も影響を与える要因の一つとして、農地の拡大とそれに伴う採餌環境の劣化が挙げられており(Kirby et al. 2008)、特に、農薬施用(Kazantzidis and Goutner 1996)、乾田化(Elphick 2000)、灌漑システムの変化(Lane and Fujioka 1998)、耕起の実施(嶋田 1999;Amano et al. 2006)など管理方法の変化が渡り鳥の採餌環境の劣化に大きく影響を与えている。一般に、生息地間を長距離にわたり移動する渡り鳥は、移動に多くのエネルギーを要するため、効率的な採餌を行うことが求められる(Riddington et al. 1996)。特に、中継地や越冬地において十分な餌量が得られない場合、エネルギー貯蔵が大幅に遅滞することにより、渡りの遅延あるいは繁殖成績の低下に繋がり、その結果として、大幅な個体数減少を引き起こしかねない(Newton 2004)。そのため、渡り鳥の個体数減少を防ぐためには、対象種の餌利用を把握し、生息地を保全していくことが求められている。

東アジア・オーストラリア地域フライウェイは、5000万羽以上の渡り性水鳥類が利用しており、繁殖地と越冬地を繋ぐ重要なフライウェイとなっている (EAAFP 2020)。日本は東アジア・オーストラリア地域フライウェイの一部であり、このフライウェイを利用する約18万羽のガン・ハクチョウ類が毎年越冬のために飛来している(環境省自然環境局生物多様性センター 2022a)。越冬地におけるガン・ハクチョウ類は、採餌環境として農地を主に利用することから、農地環境変化の影響を受けやすいため、日本でも生息地保全として環境保全型農業が取り組まれている大型の渡り性水鳥類の1つである。本州に飛来するガン・ハクチョウ類(カモ科ガン亜科)は、越冬期(12月~1月)に、北海道・東北地方の太平洋側地域と東北・北陸地方の日本海側地域の大きく2つの地域を主要な越冬地としている(環境省自然環境局生物多様性センター 2020)。特に、オオヒシクイAnser fabalis middendorffiiとコハクチョウCygnus columbianusの2種は、マガンAnser albifronsやオオハクチョウCygnus cygnusといった他の多くのガン・ハクチョウ類が北海道・東北地方の太平洋側地域を主要な越冬地として利用しているのに対し、東北・北陸地方の日本海側地域を主要な越冬地として利用している(環境省自然環境局生物多様性センター 2020;環境省自然環境局生物多様性センター 2022a)。そのため、東北・北陸地域の日本海側地域は、オオヒシクイとコハクチョウの越冬個体群にとって重要な地域となっている。なかでも、新潟県の福島潟は、両種ともに多くの個体が利用している越冬地であり、環境省自然環境局生物多様性センターが実施するモニタリングサイト1000の結果から、2004年度から2021年度までの越冬期に、国内で越冬するオオヒシクイの総個体数のうち年平均約40%、およびコハクチョウの総個体数のうち年平均約20%の個体数が当該地域を利用していることから(環境省自然環境局生物多様性センター 2022b)(付録1図1)、両種にとって国内有数の越冬地として位置づけられている。したがって、日本に飛来する両種の個体群を維持していく上で、東北・北陸地方の日本海側、とりわけ福島潟を含む越後平野の湖沼環境に対する生息地管理が必要不可欠となっている。

新潟県下越地方に位置する福島潟は、多くの渡り性水鳥類が越冬地として利用する面積約260haの県内最大の潟である。当該地域は、「日本の重要湿地500」(環境省自然環境局自然環境計画課2017)や、国指定鳥獣保護区のなかでも渡り性水鳥類の「集団渡来地」に指定されており(環境省自然環境局野生生物課鳥獣保護管理室 2021)、国内でも生物多様性の観点、およびガン類の集団越冬地としても重要な地域として知られている。大型水禽類であるガン・ハクチョウ類は当該地域に毎年約1万羽訪れることが知られており(環境省自然環境局生物多様性センター 2022b)、なかでも、越冬期におけるオオヒシクイとコハクチョウの個体数は、福島潟に訪れるガン・ハクチョウ類のうち、それぞれ約40%を占める優占種となっている(環境省自然環境局生物多様性センター 2022b)。既往の研究により、オオヒシクイとコハクチョウは湖沼や湿地をねぐら、あるいは採食地として、また、その周辺に分布する農地を主要な採食地として利用していることが報告されており(千葉ほか1993;村上ほか 2000;渡辺2006)、餌品目として水生植物や収穫後の農作物の残渣を利用していることが直接観察により明らかとなっている(渡辺2004;渡辺ほか2008)。一方で、福島潟およびその周辺では、2003年から氾濫時の貯水量を増やすための河川改修事業により、湖岸堤の整備や承水路の拡幅の実施(新潟県土木部 2006)、さらに周辺水田では、ほ場整備事業や(新潟県新潟市2006)、エコファーマーの認定要件として、イネ株を土に鋤き込み、冬期に腐熟を促進させるための秋耕起が推進されてきた(新潟県 2017)。上記の取り組みは、ねぐら内の湖岸植生の分布変化や(Chambers et al. 1991; Vilmundardóttir et al. 2010)、餌となる水田内のイネOryza sativa L.の落ち穂や二番穂の現存量の減少を引き起こす可能性が高いことから(嶋田1999;山本ほか2002;Amano et al. 2006)、大型水禽類の利用可能な餌資源量を減少させ、当該地域における越冬個体群の環境収容力の低下を招く一因にもなりかねない。福島潟を大型水禽類の越冬地として持続的に管理するためには、対象種の食性を十分に理解した上で、餌資源量の減少を防ぐための対策が必須である。しかしながら、福島潟におけるオオヒシクイとコハクチョウの食性は、直接観察 (渡辺2002a, 2004)に加え、胃や糞の内容物分析(千葉ほか1993;渡辺2005)が報告されているが、定性的な餌種のリストであったり、もしくは定量的な評価であってもイネ以外の植物について不明種や草本類でまとめられるに留まっている。具体的な餌資源管理策を提案するためには、越冬期間中における2種の食性を、種レベルで定量的に評価することが不可欠といえる。

従来、動物の餌品目を明らかにするために、さまざまな分析手法が開発されてきた。最も簡便な方法は、動物の採餌行動を直接観察する手法である。しかしながら、警戒心の強い動物や夜行性動物、または多くの植物種が存在するような環境下で採餌する植食性動物に対しては、直接観察に多大な時間を要したり、網羅的な餌種の特定が非常に困難であったりする場合が多い。胃や腸内の消化管内容物分析は、動物を屠殺または麻酔後に消化管の未消化物を採取することでしか実現できず、希少種に対しては適用し難い。また、消化管や糞の内容物分析は、咀嚼や消化で生物組織が細分化されてしまうため、組織片から形態学的に種レベルでの同定を行うことが困難である場合が多い。一方、これらの課題を解決する手法として、近年、DNAバーコーディング法が注目されている(DeSalle and Goldstein 2019;Ando et al. 2020)。DNAバーコーディング法は、分類群間または種間における特定の遺伝子配列の差異を検出し、データベースに登録されている遺伝子配列と相同性検索を行うことで生物種を同定する手法である。しかし、本法のみでは、取得できるDNA断片の量が、餌種の消化効率、PCR効率、あるいは生物や組織による細胞量の違いなどのバイアスを受けるため、餌種の利用頻度を定量的に評価する点においては課題となっている(Nielsen et al.2018;Ando et al. 2020)。その点を補完する上で、安定同位体比分析は一助となる。安定同位体比分析は、生物の主要構成元素である水素、炭素、窒素、および酸素において、中性子質量の異なる同位体の存在に着目し、それらの比を調べることで、有機物の挙動や起源、また生態系内での元素の流れなどを知ることができる手法である(Hobson 1999;笠井 2008)。特に、動物組織の炭素安定同位体比(δ13C)と窒素安定同位体比(δ15N)は、摂取した食物の値を反映することが知られており(DeNiro and Epstein 1978;DeNiro and Epstein 1981;Minagawa and Wada 1984)、また、複数の餌候補がある場合に、動物がそれらをどのような割合で同化しているのかを、安定同位体比に基づく寄与率を算出することによって量的に推定することが可能である(笠井 2008;Kuwae et al. 2012)。特に、DNAバーコーディング法と安定同位体比分析を組み合わせた食性解析は、それぞれの手法を単独で使用したときよりも、実際に摂取した食物の利用頻度を推定できているとの報告もある (Chiaradia et al. 2014) 。本研究においても、DNAバーコーディング法と安定同位体比分析を組み合わせることで、安定同位体比分析での課題点である餌種の特定をDNAバーコーディング法により、DNAバーコーディング法での課題点である餌種および組織間での利用頻度を安定同位体比分析により補完し合い、餌種の把握およびその組成比をより詳細に明らかにすることができるであろう。

食性解析を実施する上で、餌情報を取得するためにどのようなサンプルを用いるか検討することは重要である。安定同位体比分析で動物の食性を明らかにする際には、通常、対象種の血液、肝臓、筋肉といった組織をサンプルとして用いることが多い。これは上記サンプルが、実際に動物が同化した餌種の値を反映していること、安定同位体比の更新時間が長いため数週間から数ヶ月間にわたり採食した餌種の値が得られることが利点とされている(Hobson and Clark 1992)。しかしながら、血液、肝臓、筋肉サンプルは動物を捕獲・捕殺する必要があり、オオヒシクイやコハクチョウといった捕獲が困難な種で十分なサンプル数を採集するのは難しい。また、渡り性の動物の場合、数週間から数ヶ月間の食性は、サンプル採集した生息地ではなく、以前に利用していた生息地の食性を反映している可能性が高くなる。一方で、糞サンプルでは数時間~数日間の餌種の値が反映されること(Tieszen et al. 1983;Hobson and Clark 1992;Ogden et al. 2004)、対象種に対して非侵襲的に十分なサンプル数を季節ごとに採集できることが利点として挙げられる。さらに、血液、肝臓、筋肉といった体組織を用いる場合は、直接観察や文献情報により餌資源の特定を行うことが多いが、糞サンプルの場合は、餌種のDNA情報が得られるため、DNAバーコーディング法による餌資源の特定が可能となる。そこで、本研究においても糞サンプルを用いることとした。

本研究では、福島潟を主要な越冬地とする大型水禽類2種オオヒシクイとコハクチョウに着目し、はじめに、DNAバーコーディング法を用いて両種の糞から餌植物を特定する。次に、DNAバーコーディング法で特定された餌品目に基づく安定同位体比分析により、糞に対する各餌植物の寄与率を明らかにし、両種の餌組成と越冬期間中におけるその経時的変化を明らかにする。

調査地

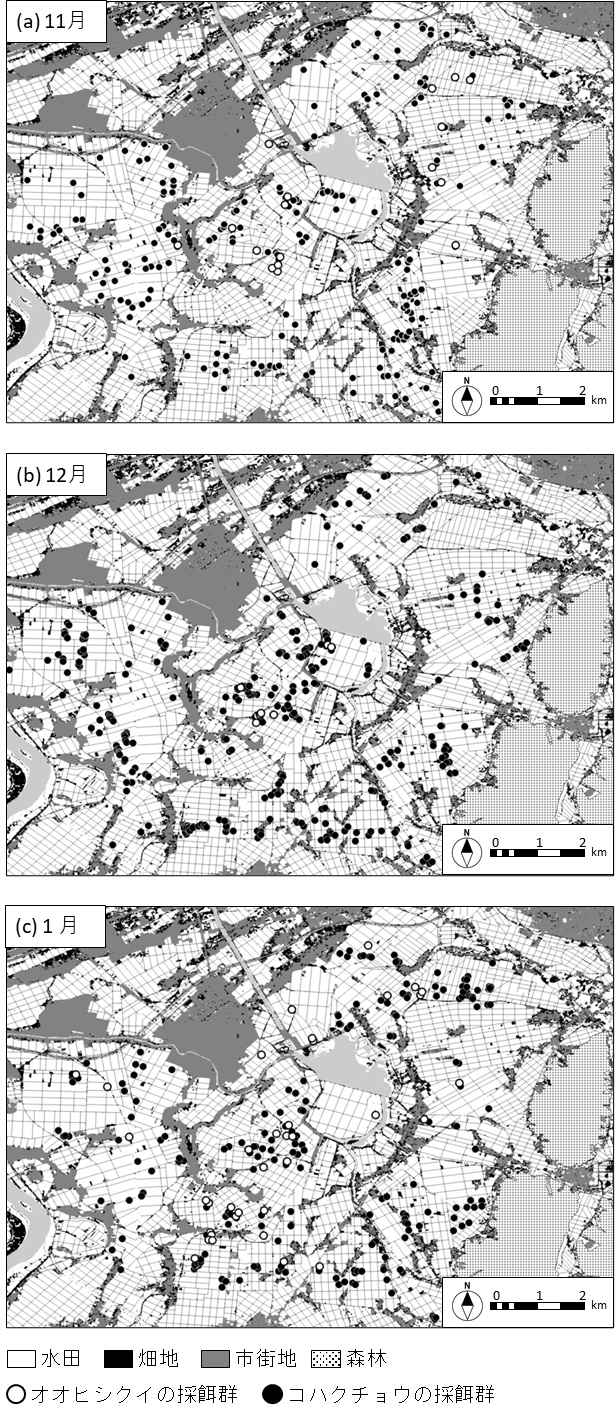

福島潟では、水鳥に対して給餌は行われておらず、オオヒシクイとコハクチョウは福島潟および周辺水田に分布している植物を採餌している。そのため、調査は、新潟県新潟市北区に位置する福島潟(37゜54’ N, 139°14’ E)、およびその周辺の水田帯で実施した。両種が採餌環境として利用している周辺の水田地帯において、2008年11月から2009年1月にかけて、月2回の頻度で車を用いたラインセンサスを朝8時から夕方17時まで実施し、採餌群の分布を記録した。その結果に基づき、採餌群が主に分布していた福島潟を中心とした半径約7kmの水田地帯を調査地として設定した(図1)。潟から西方約2.5kmと北東約8.0kmの地点には、それぞれ旧豊栄市と新発田市の市街地がある。

糞および餌候補植物の採集

糞の採集では、異なる鳥種の糞を採集しないように、オオヒシクイのみ、もしくはコハクチョウのみで構成され、20羽~100羽程度の採餌群が観察された水田において、新鮮な糞をサンプリングした。ラインセンサスにより、オオヒシクイとコハクチョウは日の出の時間帯に福島潟から水田に飛来し、採餌を行うことが観察されている。また、水田に飛来後、車、人、天敵などによる攪乱が起きない限りは、夕方に福島潟に飛去するまで、最初に飛来した水田、または隣接する水田に滞在することが多かった。ガン類は餌を摂取してから糞を排泄するまでに2~5時間程度を要するため(Mattocks 1971;Kotrschal et al.2000)、対象群がその日最初に飛来した水田で排泄した糞には福島潟内で採食した餌も含まれていると考えられた。そのため、サンプリング対象の採餌群がその日最初に飛来した水田を確認し、その後、群れが飛去した水田から新鮮な糞の採集を行った。同一個体からの糞の採集を極力避けるため、採餌群が利用していた範囲内で無作為に採集を行った。サンプリングは各月2~3日の間に行った。

採集した糞について、コハクチョウの糞の色彩は全て緑色であった一方、オオヒシクイの糞にはいくつかの色彩タイプがあった。採集した糞は、カラーチャート(DICポケット型カラーチャート)に従い、薄緑、濃緑、褐色、白茶、および紫の5色の色彩タイプに分類した(図2)。後述する餌候補植物の採集の際に、オオヒシクイの餌品目として報告のあるマコモZizania latifolia (Griseb.) Turcz. ex Stapf、とオニビシTrapa natans L.について(千葉ほか1993;渡辺ほか2003, 2008)、マコモは茎内部が赤紫色に、オニビシは実や内果皮が紫黒い色を呈していたため、オオヒシクイの糞の色彩はこれらの餌植物の色を反映している可能性が考えられた。糞の色彩タイプによって構成する餌植物が異なる場合には、全ての色彩タイプの糞を網羅的に採集、解析しなければ、食性の幅を把握できず、偏った結果を導く可能性が考えられた。そのため、原則新鮮な糞である薄緑色タイプ、濃緑タイプ、紫タイプに加え、多少鮮度の落ちる褐色タイプ、白茶タイプも含めた5つの色彩タイプから無作為に抽出したサンプルを用いて、DNAバーコーディング法と安定同位体比分析を実施した。

餌候補となる植物は、ねぐらとして利用されている福島潟内に加え、オオヒシクイとコハクチョウの採餌群を複数回にわたり確認した福島潟から北東側の飯島地域、南側の新鼻・内沼地域の水田において、2008年11月から2009年1月に採集した(図1)。両種が採餌を行う福島潟内および採餌群を頻繁に確認した水田を網羅的に探索し、出現した全ての植物種を採集した(付録1、表1)。イネについて、稲刈り後の切り株、再生稈、および穂を採集した。糞および餌候補植物として集めた全ての試料は、解析を行うまで-30℃で冷凍保存した。

DNAバーコーディング法

1)DNA抽出およびPCR増幅糞は、60℃の温風乾燥機で1時間乾燥した後、約20mgを粉末化し、DNeasy Plant Mini Kit(QIAGEN, Hilden, Germany)を用いて、DNAの抽出を行った。抽出したDNAは、rbcL-F3プライマー(5’–TATCTTGGCAGCATTCCGAGTAACTCC-3’)とrbcL-R3プライマー(5’-GATTCGCAGATCCTCCAGACGTAGAGC-3’)を用いて、両プライマーに挟まれる遺伝子領域をPCR法により増幅した。PCRは、500ng以下のDNA溶液1µlをテンプレートに、0.8µMの各プライマー、0.5×pyro Buffer、0.2mM dNTPs、4%DMSO、0.01ng/ml BSA、1unit Pyrobest (TaKaRa, Shiga, Japan )を加えた総量25µlの反応液中で行った。反応は、95℃1分間加熱した後、変性98℃10秒、アニーリング56℃30秒、伸長72℃45秒を1サイクルとして30サイクル増幅し、最後に72℃5分の伸長を行った。

2)大腸菌クローニングPCR増幅産物は、1.5%アガロースゲル電気泳動を行った後、rbcL領域のバンドを切り出し、QIAquick Gel Extraction Kit(QIAGEN, Hilden, Germany)を用いて、DNA断片を精製した。精製したDNA断片はMighty TA-cloning Reagent Set for PrimeSTAR (TaKaRa, Shiga, Japan )を用いて、pMD20-T vectorに組み込んだ。大腸菌XL1-Blue (Stratagene, San Diego, CA, USA )に形質転換した後、アンピシリンを含むLB寒天培地(200ml IEW, 2.0g NaCl, 1.0g Yeast Extract, 2.0g Tryptone Pepton, 3.0g Ager Technical, 200μl 10%Ampicilin)で、37℃条件下で一晩培養した。

3)塩基配列決定と照合LB寒天培地からアンピシリン耐性の形質転換コロニーを無作為に100個選び、50μlのTE溶液(10mM Tris-HCl pH8.0, 0.1mM EDTA pH8.0)に入れ、100℃、5分で溶解した。コロニーを溶解後、すぐに氷上で冷却し、PCRのテンプレートとした。得られた溶液は、M13primer M3(5’- GTAAA ACGAC GGCCA GT -3’)とM13primer RV(5’- CAGGA AACAG CTATG AC-3’)によりPCR増幅した。PCRは、DNA溶液1.5μlをテンプレートに、10×PCR GOLD Buffer、2mM each dNTPs、MgCl2、Ampli Taq Gold (Applied Bio Systems, Los Angeles, USA) の反応液中で行なった。反応は、95℃10分間加熱した後、変性94℃30秒、アニーリング56℃30秒、伸長68℃1分を1サイクルとして35サイクル増幅し、最後に60℃10分の伸長を行った。PCR増幅産物は、1.5%アガロース電気泳動によりインサートの確認を行った。1つの糞につき、インサートを確認した30サンプルについて、RevプライマーによってBig Dye PCRを行った。Big Dye PCRは、インサートを確認したPCR増幅産物1μlをテンプレートに、5×Sequencing Buffer (Applied Bio Systems, Los Angeles, USA)、Big Dye Terminator v3.1 Ready Reaction Mix反応液中で行った。反応液には、Agencourt Clean SEQ3μl (Beckman Coulter, Brea, CA, USA) を添加し、マグネットプレートを用いてDNAを精製、その後、シークエンサーABI PRISM 3100 Genetic Analyzer (Applied Bio Systems, Los Angeles, USA) によって塩基配列を決定した。決定した各クローンのrbcL領域について、DNA Data Bank of Japan (http://www.ddbj.nig.ac.jp 最終確認日2023年1月23日) のデータベースと照合し、植物種を同定した。

安定同位体比分析

1)サンプルの前処理および安定同位体比の測定糞に対する各餌植物の寄与率を推定するため、糞とDNAバーコーディング法で特定した餌植物について炭素および窒素安定同位体比を測定した。糞中に含まれていた餌植物のうち、イネ、マコモおよびオニビシについては、既往の研究により植物の葉や根などを部分的に採食している可能性が高かったため(渡辺2002a;渡辺ほか2003, 2008)、穂、葉、茎、および根の部位毎に分けて測定した。また、ミズユキノシタLudwigia ovalis Miq.について、福島潟内では採集できなかったため、代替として近縁種のチョウジタデLudwigia epilobioides Maxim.を測定した。測定の前処理として、サンプルを60℃の温風乾燥機で24時間乾燥した後、粉末化し、0.5Nの塩酸溶液を用いて、炭酸塩、尿素、アンモニウムなどの代謝産物を除去した (Kuwae et al.2008)。その後、サンプルを再び60℃で24時間乾燥し、デシケーターで保存した。前処理を行った粉末状のサンプルはそれぞれ錫泊に詰め、分析器に投入した。全てのサンプルは、測定誤差を考慮するため、1サンプルにつき、3回測定した。安定同位体比の測定には、燃焼型元素分析装置(Flash EA 2000)と安定同位体比質量分析装置(Delta V Advantage)をオープンスプリットインターフェース(ConFloⅣ)で接続したGC/MS(Gas Chromatograph/Mass Spectrometer)のユニットを使用した(いずれもThermo Fisher Scientific, Waltham, MA, USA)。炭素・窒素安定同位体比(δ13C、δ15N)は、以下の式により算出した;

δ13C or δ15N = (Rsample /Rstandard‐1) × 1000

R = 13C/12C or 15N/14N

ここで、Rsampleはサンプルの13C/12Cまたは15N/14N、Rstandardは標準試料の13C/12Cまたは15N/14Nを表す。標準試料は、炭素がPDB(Belemnite from the Pee Dee formation)、窒素が大気中の窒素とし、DL-Alanine(δ15N Air= -2.89、δ13C PDB=-25.36)とL-Alanine(δ15N Air=22.71、δ13C PDB=-19.04)を使用した。標準試料は京都大学生態研究センターにより作成されたものを使用した(Tayasu et al. 2011)。

2)寄与率の算出オオヒシクイとコハクチョウの月毎の糞に対する餌植物の寄与率は、安定同位体混合モデルにより算出した。算出には、従来のIsoError (Phillips and Gregg 2001) およびIsoSource (Phillips and Gregg 2003)といった線形混合モデルの考えを基に、ベイズ混合モデルにより同位体比の不確実性を考慮して寄与率を算出するプログラムパッケージSIAR V4 (Parnell et al.2010)を用いた。なお、濃縮係数にはδ15Nに-0.6‰、δ13Cに-0.2‰を用いた(Kuwae et al. 2022)。解析にはR ver. 4.0.2を用いた。

オオヒシクイとコハクチョウの採餌群分布

月2回のラインセンサスにより、オオヒシクイは福島潟の南側に位置する新鼻地域や内沼地域、北東側の飯島地域に分布が多く、コハクチョウは調査範囲内に広く分布していた(図3)。調査1回あたりに記録されたオオヒシクイとコハクチョウの平均採餌群数は、11月にオオヒシクイ17群、コハクチョウ209群、12月にオオヒシクイ20群、コハクチョウ256群、1月にオオヒシクイ31群、コハクチョウ215群であった。1群あたりの個体数はオオヒシクイで平均88羽、最大811羽、コハクチョウで平均15羽、最大284羽であった。全ての調査回において、記録された全てのオオヒシクイ、コハクチョウの採餌群が水田環境を利用していた。

オオヒシクイとコハクチョウの糞から検出された餌植物

オオヒシクイは毎月30~100羽程度の4群れから、1群れあたり15~40個の糞を採集した。コハクチョウは11月に5群、12月に3群、1月に4群、いずれも20~50羽程度の群れから1群れあたり5~20個の糞を採集した。解析では、オオヒシクイの糞について11月に35個、12月に45個、1月に44個の計124個、コハクチョウの糞について11月に29個、12月に30個、1月に30個の計89個を用いた。オオヒシクイの糞では、DNA抽出後のPCR増幅率において、褐色と白茶の糞にて増幅効率が非常に悪く、クローニングにおいても形質転換コロニー数が著しく少なかった。このことから、褐色タイプと白茶タイプの糞は、オオヒシクイが排泄してから採取するまでの時間がかなり経過した、劣化した糞であると考えられた。そのため、以降の解析では、褐色および白色タイプを除いた、薄緑、濃緑、および紫タイプの3つの色彩タイプの糞のみを用いた。

薄緑、濃緑、および紫の糞を用いたDNAバーコーディングの結果、オオヒシクイの餌品目として、潟内に分布するマコモとオニビシ、水田帯に分布するイネ、イヌビエEchinochloa crus-galli (L.) P.Beauv.、メヒシバDigitaria ciliary (Retz.) Koeler、イヌガラシRorippa indica (L.) Hiern、スズメノカタビラPoa annua L.、およびトキンソウCentipeda minima (L.) A.Braun & Asch.の4科8属8種が検出された(表1)。糞の色彩タイプ別出現種について、薄緑の糞からはイネ、イヌビエ、メヒシバ、およびトキンソウの4種が、濃緑の糞からはイネ、スズメノカタビラ、メヒシバ、イヌガラシ、マコモ、およびオニビシの水田と潟内に分布する植物6種が、紫の糞からは潟内に分布するオニビシのみが検出された。コハクチョウの餌品目として、潟内に分布するミズユキノシタ、水田に分布するイネ、スズメノテッポウAlopecurus aequalis Sobol.、カズノコグサBeckmannia syzigache (Steud.) Fernald、スズメノカタビラ、ムギクサHordeum murinum L.、ライムギSecale cereale L.、ハルタデPersicaria vulgaris Webb & Moq. 、およびタネツケバナCardamine scutate Thumb.の4科9属9種が検出された(表1)。

糞に対する餌植物の寄与率

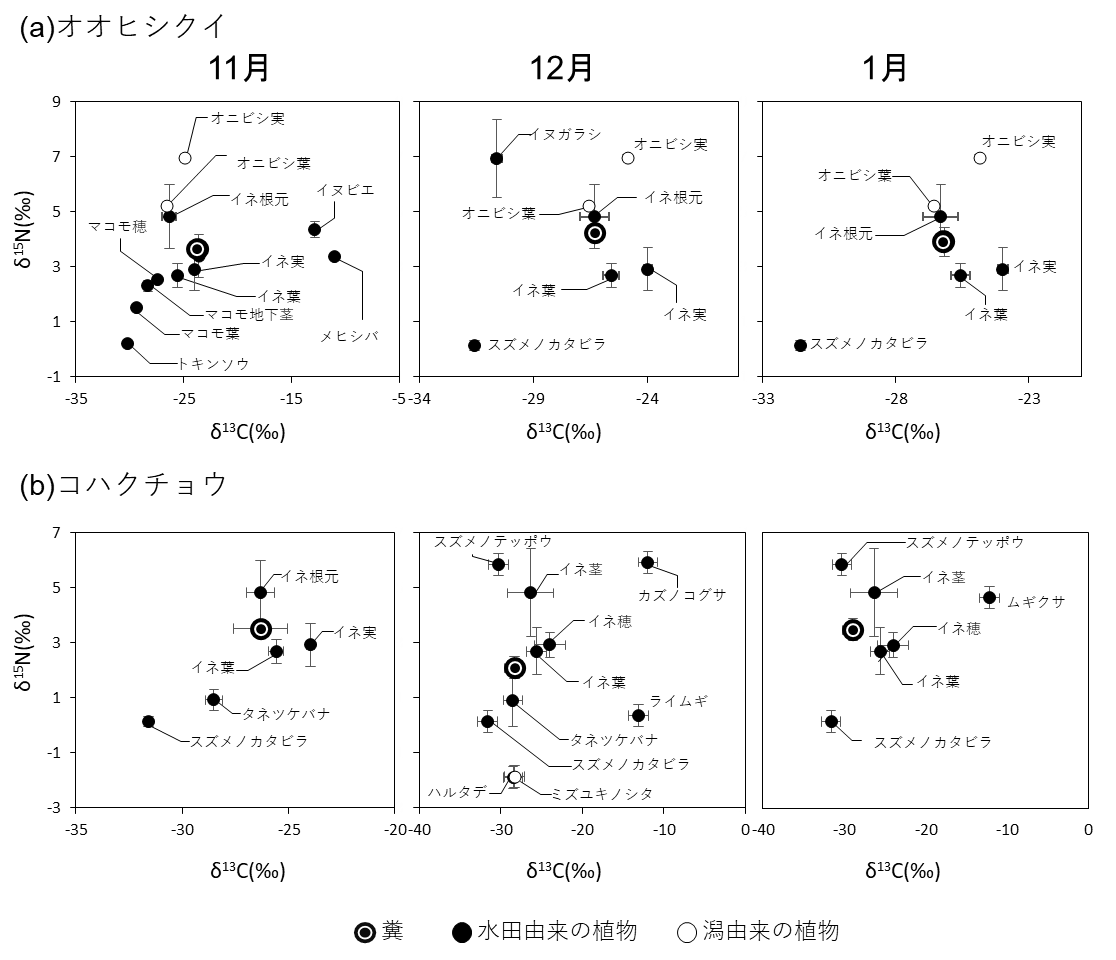

オオヒシクイとコハクチョウの糞、および餌植物15種について、窒素・炭素の安定同位体比を計測した結果を図4に示す。窒素および炭素安定同位体比をもとに、月毎の糞に対する餌植物の寄与率を算出した。各餌植物の由来について、餌候補植物調査により水田由来の植物あるいは潟由来の植物かを決定した(付録1表1)。オオヒシクイの月毎の糞に対する餌植物の寄与率は、越冬期間を通して、イネの寄与率が最も高く、11月に43.1%、12月に53.7%、1月に61.0%を占めていた(図5a)。イネの部位ごとの寄与率は、いずれの月においても穂より葉と茎部分の寄与率がわずかに高かった。11月は、イネに次いで、トキンソウの寄与率が16.7%と高かった。12月と1月においては、イネに次いで、オニビシの寄与率が高く、12月に31.9%、1月に30.3%であり、実より葉の寄与率がわずかに高かった。イネ以外の水田に由来する植物は11月から1月にかけて、寄与率が27.4%から8.7%に減少する傾向にあったが、潟に由来する植物であるオニビシとマコモの寄与率は11月から1月にかけて寄与率が30%前後と値が安定していた。

コハクチョウの月毎の糞に対する餌植物の寄与率は、オオヒシクイと同様、11月にイネの寄与率が81.8%と最も高く、部位においても穂より葉と茎部分の寄与率がわずかに高かった(図5b)。一方で、12月と1月ではイネの寄与率は、それぞれ12月に23.0%、1月に34.0%と11月から大幅に減少していた。イネに次いで寄与率が高い餌植物は、11月ではタネツケバナが10.7%、12月ではスズメノテッポウが21.1%、スズメノカタビラが20.5%、1月では、スズメノテッポウが33.5%、スズメノカタビラが29.9%であった。水田に由来する植物である、タネツケバナ、スズメノテッポウ、スズメノカタビラの寄与率は11月から1月にかけて増加していた。

オオヒシクイとコハクチョウの餌利用

DNAバーコーディング法と安定同位体比分析を組み合わせた食性解析により、オオヒシクイとコハクチョウの餌品目には類似性が見られる一方、調査月間で各餌品目の糞に対する寄与率が大きく異なることが明らかとなった。オオヒシクイはいずれの月においてもイネに対する寄与率が最も高かったことから、イネは季節を通じてオオヒシクイにとって重要な餌品目であった。福島潟における直接観察や胃内容物分析による報告や(千葉ほか1993)、新潟県の朝日池、石川県の片野鴨池、福井県の坂井平野において採食地の食痕から得られた餌資源の変動においても(溝田・嶋田2007)、オオヒシクイは越冬期間を通じてイネを主要な餌としており、本研究の結果と一致していた。また、越冬期間を通して潟由来の餌植物の寄与率が約30%を占めており、特に12月以降においては、オニビシの寄与率がイネに次いで高かった。オオヒシクイによるオニビシの採食は福島潟や琵琶湖で報告されており(千葉ほか1993;村上ほか2000;渡辺ほか2003)、オオヒシクイの採餌環境として水田環境に加えて潟環境も重要であることが明らかとなった。一方、コハクチョウの餌品目については、オオヒシクイに比べて多様な水田由来の草本類が検出された。11月にはイネの寄与率が最も高いが、12月と1月には水田由来の草本類の寄与率がイネよりも上回り、主要な餌品目をイネから草本類に切り替えていた。越冬地におけるコハクチョウの餌品目は生息環境によって異なっており、北西ヨーロッパの畑地ではビートBeta vulgaris L.、ジャガイモSolanum tuberosum L.、コムギTriticum aestivum L. (Wood et al.2019)などを、河川として中国の揚子江ではオニバスEuryale ferox Salisb.、イネ (Yu et al.2019)、長江の氾濫原ではセキショウモVallisneria natans (Lour.)H.Haraなどの水草 (Cong et al.2011)が主な餌品目として報告されている。福島潟と類似した水田環境においては、越後平野で越冬するコハクチョウに対する糞分析の結果から、越冬期間を通じてイネが構成比率の60%を占める主要な餌品目であることが報告されており(渡辺2005)、本研究で見いだされた、越冬期間中における餌利用の変化と異なる傾向を示していた。

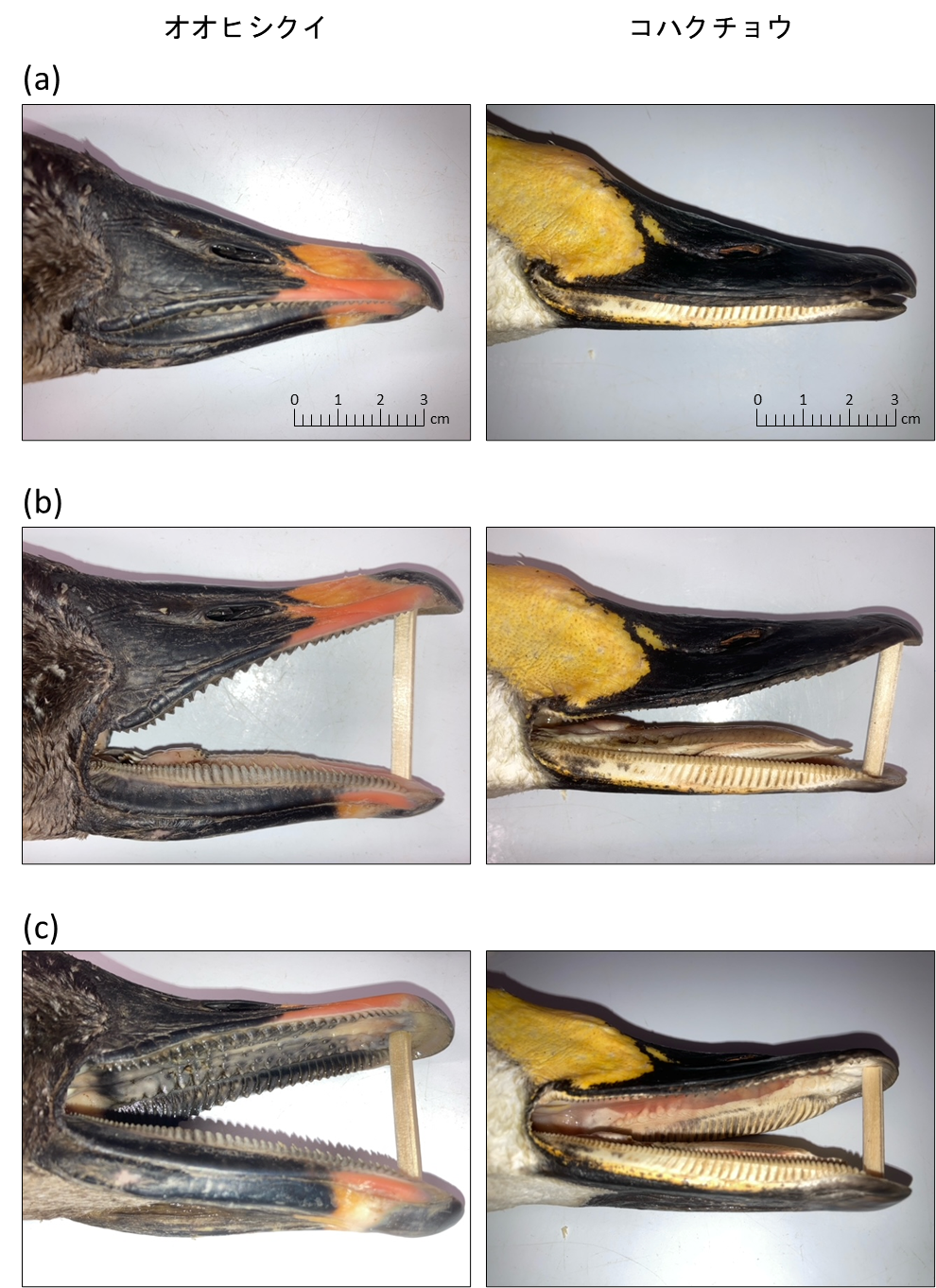

本研究を通して、水田環境においては、オオヒシクイはイネを主要な餌資源に、コハクチョウはイネから草本類に主要な餌資源を切り替えるという、両種の餌植物の利用状況が異なることが明らかとなった。福島潟周辺における水田のイネは、稲刈り後に再生稈が伸長し、11月時点で葉が緑色を呈している。しかしながら、12月にはイネの葉が枯死して茶色くなっており、1月にはイネ上部が無くなり、イネ株と根株が残存する(付録2図2)。12月以降も枯死したイネを採食し続けるには、堅くなった茎や根株を引きちぎる強い力が必要であると推察される。オオヒシクイは鉄ヤスリ状の鋭い突起物が並んでいる嘴により (図6)、ヒシなどの堅果、イネの茎、マコモの地下茎など堅い植物組織を引きちぎるようにして採食するのに優れている(渡辺2002a, 2004;渡辺ほか2003)。一方で、コハクチョウはブラシ状の板歯が並んだ嘴により(図6)、水田面に嘴をつけて餌を濾し取ったり、草の根元のやわらかい土を掘り出すように採食する (渡辺 2004;渡辺・鈴木2007)。このような両種の採食方法の特徴を踏まえると、柔らかい葉や穂などの餌資源量が減少する越冬後期にあたる12月以降になると、オオヒシクイはその嘴構造を活かし、コハクチョウと比較して、枯死して堅くなったイネの茎を切って枯葉や穂を利用することができる一方、コハクチョウは堅いイネの茎や根株を利用することが困難なため、柔らかい新芽が出現し始める草本類(例:スズメノカタビラなど)に餌品目を切り替えていた可能性が考えられた。潟環境においては、オオヒシクイはマコモとオニビシを採食していることが明らかとなった。11月はマコモとオニビシの2種を採食しているものの、12月以降はオニビシのみを採食しており、越冬期間を通じて採食されているオニビシは潟環境における重要な餌品目であった。福島潟内におけるマコモを中心とした大型湿生植物は、潟内の浚渫工事により分布面積が年々減少傾向にある(狩野・石澤 2002)。そのため、オオヒシクイが福島潟に飛来した直後の11月はオニビシに加えてマコモも利用しているものの、採食によりマコモの資源量が枯渇することにより12月以降はオニビシのみを採食していることが考えられた。コハクチョウは12月に一時的に潟由来の植物であるミズユキノシタを採食しているものの、寄与率が9%と潟環境における餌利用は非常に少なかった。茨城県菅生沼ではコハクチョウによるマコモの採食が報告されているが(渡辺2002b)、福島潟ではマコモの分布面積が減少しているため(狩野・石澤 2002)、採餌環境としては、ほぼ水田環境に依存していることが考えられた。

今後の採餌環境保全に向けて

本研究では、オオヒシクイとコハクチョウの餌品目として、福島潟由来と水田由来の植物が検出された。福島潟および周辺水田において両種が共存していく上では、主要な餌品目として共通しているイネの生息環境に加えて、オオヒシクイの主要な餌品目であるオニビシ、さらにコハクチョウの主要な餌品目である草本類の生息環境の整備を実施し、餌資源量を十分に確保できるように保証していくことが不可欠である。ここでは、本研究の結果を基に、餌植物を維持管理するための3つの保全策を提案する。1つ目の保全策は、秋耕起の回避である。両種に共通して餌品目として利用されていたイネは、福島潟周辺の広域な水田帯で栽培されており(図1)、稲刈り後にイネ株から再生稈が萌芽成長し、それが両種にとって重要な餌資源となっていると考えられた。新潟県では、環境保全型農業を実施するエコファーマーの認定要件として(新潟県農林水産部 2014)、秋耕起の実施が推奨されている(新潟県2017)。秋耕起により、稲刈り後のイネ株が土壌にすき込まれるため、両種によるイネ再生稈や落ち穂の利用可能性を著しく低下させる可能性が高い(嶋田1999; Amano et al. 2006)。そのため、可能な限り秋耕起を控え、再生稈を生育させることが重要であろう。一方で、秋耕起を積極的に回避することで、翌年の米生産量に影響を与えることが懸念される。寒冷地では冬の稲わらの分解率が低く(千葉ほか1980;久保田・高柳1984)、秋耕起と春耕起における分解率に有意差は認められないとの報告もある(塩野ほか2016)。そのため、寒冷地である新潟県では、秋耕起を控え、春耕起を実施することで、水稲作付期までの稲わら分解率には大きく影響を与えないと推察される。

2つ目の保全策として、福島潟内における止水域の確保である。オオヒシクイの主要な餌品目であるオニビシは、主に福島潟の止水域や河道のエコトーンに分布している。しかし、現在行われている貯水量増大を目的とした潟拡張工事では(新潟県土木部 2006)、潟内の流路および流速を大きく変える可能性があることから、河岸の浸食による止水域やエコトーンの縮小、それに伴うヒシ属植物の減少が懸念される。福島潟河川改修工事における環境保全対策では、潟内の拡張域に年々分布が減少傾向にあるマコモのゾーニングが計画されているが(新潟県土木部2007a, b)、止水域の十分な確保によりヒシ属植物の分布域も保証していくことも併せて検討すべきであろう。

3つ目の保全策として、除草剤使用量の削減である。12月以降にコハクチョウの主要な餌品目である草本類は、主に水田面、畦、農道などに多く生育しているため、除草剤を極力控えることが重要である。新潟県が実施している「みどりの畦畔づくり運動」では、除草剤散布から機械除草もしくは畦畔被覆植物等の利用による省力的畦畔管理への移行が推奨されている(新潟県 2008)。福島潟周辺の水田帯においても、「みどりの畦畔づくり運動」を積極的に導入することが餌資源量の確保に有効であろう。ただし、畦畔被覆植物等の利用による省力的畦畔管理では、ヒメイワダレソウPhyla canescens (Kunth) Greeneなどの外来植物の移植が推奨されているため(井上 2005)、生態系への影響リスクの低い被覆植物への転換が必要である。

オオヒシクイとコハクチョウは、ねぐらである湖沼環境に加えて、採食地として湖沼や周辺の農地環境を利用していることから、湖沼と周辺農地を一体とした生息地管理を実施することが重要である。国内におけるガン・ハクチョウ類の越冬地、中継地では、これまでにもねぐらである湖沼の整備とともに採食地である周辺農地において環境保全型農業が取り組まれている(呉地2007;農林水産政策研究所 2010)。ラムサール条約では、「湿地の“ワイズユース(賢明な利用) ”を可能な限り促進するための計画と実施」を求めており(第3条1)(Ramsar Convention 1994)、農地を利用する渡り性水鳥類の生息地保全を実施する上では、生態系に配慮しながら持続可能な農業の利用が必要不可欠である。一方で、水鳥による農業被害の抑制も課題となっており、農業との軋轢を解消する保全管理を検討する必要がある (嶋田・溝田2011; 牛山ほか2014)。福島潟においても、今後、持続的な生息地の保全と地域の農業との共生を可能にするため、地域住民、鳥類保護団体、自治体との連携により、潟と周辺水田を一体とした保全策を推進していくことが望ましいと考える。

謝 辞

本研究の遂行にあたり、新潟大学の野生動物生態学研究室、豊栄土地改良区、ねっとわーく福島潟には現地でのサンプリング調査やセンサス調査にご協力いただいた。新潟大学の鎌田泰斗博士には遺伝子実験、徳島大学の佐藤雄大博士には安定同位体比分析について貴重なご助言をいただいた。全ての調査、解析において地域環境計画の松隈詩織氏に多大なご協力、ご助言をいただいた。本論文の執筆にあたり、遠藤千尋博士には貴重なご助言をいただいた。本研究は、平成23年度財団法人佐々木環境技術振興財団試験研究費助成、平成24年度および平成25年度新潟市佐潟等学術研究奨励補助金、平成24年度および平成26年度公益財団法人山口育英奨学会自然環境保護活動助成事業、平成27年度公益信託増進会自然環境保全研究活動助成基金を受けて行われた。

引用文献

DNAバーコーディング法によりオオヒシクイとコハクチョウの糞から検出された植物. 括弧内数字は解析に用いた糞数を示す.

| 科名 | 種名 | 学名 | オオヒシクイ | コハクチョウ | ||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 11月 | 12月 | 1月 | 11月 | 12月 | 1月 | |||||||||||||

| 薄緑 | 濃緑 | 紫 | 薄緑 | 濃緑 | 紫 | 薄緑 | 濃緑 | 紫 | ||||||||||

| タデ科 | ハルタデ | Persicaria vulgaris | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 〇 | - | ||||

| アブラナ科 | タネツケバナ | Cardamine scutata | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 〇 | 〇 | - | ||||

| イヌガラシ | Rorippa indica | - | - | - | - | 〇 | - | - | - | - | - | - | - | |||||

| アカバナ科 | ミズユキノシタ | Ludwigia ovalis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 〇 | - | ||||

| ヒシ科 | オニビシ | Trapa natans | - | 〇 | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | |||||

| キク科 | トキンソウ | Centipeda minima | 〇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||

| イネ科 | イネ | Oryza sativa | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | ||||

| マコモ | Zizania latifolia | - | 〇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||

| スズメノテッポウ | Alopecurus aequalis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 〇 | 〇 | |||||

| カズノコグサ | Beckmannia syzigache | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 〇 | - | |||||

| スズメノカタビラ | Poa annua | - | - | - | - | 〇 | - | - | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | |||||

| ムギクサ | Hordeum murinum | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 〇 | |||||

| ライムギ | Secale cereale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 〇 | - | |||||

| イヌビエ | Echinochloa crus-galli | 〇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||

| メヒシバ | Digitaria ciliari | 〇 | 〇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||

糞および餌候補植物の採集場所.白色の丸はオオヒシクイ、黒色の丸はコハクチョウの糞の採集場所を示す.破線は餌候補となる植物を採集したエリアを示し、Aは飯島地域を、Bは新鼻・内沼地域を示す.

オオヒシクイの糞における色彩タイプと月別の出現頻度.(a)は確認されたオオヒシクイの5タイプの糞を、(b)は越冬期間における各色彩タイプの糞の出現頻度の推移を、バー内の数字は採集された糞数を示す.

調査地内におけるオオヒシクイとコハクチョウの採餌群分布.各月に実施されたラインセンサス1回分の分布を示す.白丸はオオヒシクイ、黒丸はコハクチョウの採餌群を表す.

オオヒシクイおよびコハクチョウの月毎の糞およびDNAバーコーディング法で検出された各餌植物の安定同位体比(‰).縦軸は窒素安定同位体比、横軸は炭素安定同位体比を示す.全ての誤差バーは、標準誤差を示す.

安定同位体比分析による各月の糞に対する餌植物の寄与率.安定同位体混合モデルSIAR V4により推定された、オオヒシクイとコハクチョウの糞に対する餌植物の寄与率を示す.

オオヒシクイとコハクチョウの嘴.(a)は口を閉じた状態を真横から、(b)は口を開けた状態を真横から、(c)は口を開けた状態を下から撮影した写真を示す.なお、オオヒシクイは新潟市から、コハクチョウは環境省から学術研究を目的に死体が提供され、オオヒシクイは2022年3月に文化庁に滅失届、コハクチョウは2022年6月に新潟市に鳥獣へい死体所持確認証明書を届け出済みのもの.