論文ID: 2301

論文ID: 2301

要 約:近年、日本において、地域の経済振興、防災減災、環境保全など、さまざまな社会課題の解決に向けて、グリーンインフラ、及び生態系を活用した防災・減災(Eco-DRR)に注目が集まっている。これまで自然環境分野の政策研究では、国や地方自治体の行政計画や施策・事業を分析し、生物多様性に関する政策の変遷や導入状況、実施効果を中心に明らかにしてきた。しかし、近年、注目されるグリーンインフラ・Eco-DRRについて、全国規模で行政計画や事業の導入状況を明らかにした研究はほとんどない。そこで、本研究では、全国の地方自治体の担当者を対象として、グリーンインフラ・Eco-DRRに関わる担当者の認識や、行政計画、関連事業に関するアンケートを実施し、日本のグリーンインフラ・Eco-DRRの全体的な導入状況を調査した。本調査の結果、グリーンインフラ・Eco-DRRに関する行政計画の位置付けの状況は、行政計画の種類ごとに異なっており、グリーンインフラ・Eco-DRRの関連事業は、事業が実施される生態系タイプごとに異なっていた。さらに、本調査により、地方自治体の規模が、地方自治体のグリーンインフラ・Eco-DRRの導入に影響を与えることが示された。大規模の自治体では、小規模自治体と比べて、グリーンインフラ・Eco-DRRに関する行政の担当者の認識が高く、行政計画の位置付けが進み、関連する施策事業の取組意向が高い傾向が示された。地方自治体におけるグリーンインフラ・Eco-DRRの政策導入の違いは、地方自治体の規模と関係が深い、情報伝達の機会や、専門人材、財源の不足等に起因する可能性がある。 キーワード: 気候変動、行政計画、生物多様性、自然環境政策、自然に根ざした解決策 Abstract: Green infrastructure and ecosystem-based disaster risk reduction (GI/Eco-DRR) policies have recently attracted attention in Japan for their potential to resolve various social pressures such as regional economic development, disaster prevention and mitigation, and environmental conservation. Past studies of policies related to the natural environment have mainly investigated changes in biodiversity-related administrative plans, policies, and projects led by national and local governments, and the status and effects of their implementation. However, few such studies have examined municipal GI/Eco-DRR administrative plans, policies, and projects in Japan at the national scale. Therefore, this study conducted a nationwide survey of municipal officials regarding their awareness of GI/Eco-DRR administrative plans and the implementation of related projects. The results revealed that the role of GI/Eco-DRR in administrative plans differs according to the type of plan, and that the implementation of GI/Eco-DRR-related projects is influenced by the type of ecosystem in which the projects are implemented and the size of the local population. Staff awareness of green infrastructure tends to be higher in larger than in smaller municipalities, and larger municipalities are more likely to proactively incorporate GI/Eco-DRR into their administrative plans. Differences in the implementation status of GI/Eco-DRR policies among municipalities are attributable to factors such as the lack of information dissemination opportunities, specialised human resources, and financial resources, which are closely related to municipal population size.

近年、日本の生物多様性を取り巻く様々な自然的、社会的状況が大きく変化しており、自然環境分野において、生物多様性の保全とともに、活用に向けた政策に注目が集まっている(岡野・笹渕 2017, 西田 2017)。防災・減災や経済活性化、生物多様性の関わりが重要視される中で、包括的な社会課題解決に向けた政策アプローチが期待されている。特に、グリーンインフラ(グリーンインフラストラクチャー:Green Infrastructure)やEco-DRR(Ecosystem based Disaster Risk Reduction:生態系を活用した防災減災)、NbS(Nature-based Solutions:自然を活用した解決策)といった、自然環境の機能を活用した地域づくり、防災・減災に向けた概念が重要視されるようになり、その政策への位置づけが注目されるようになった(グリーンインフラ研究会ほか 2017, 2020)。グリーンインフラは、日本では「自然の機能を活かしたインフラや土地利用計画」として定義され(グリーンインフラ研究会 2017)、雨水浸透貯留型の植栽帯や自然環境の保全に向けた遊水地などが例としてあげられる。グリーンインフラは、欧米で先行した概念であるが、2015年に国土利用計画、国土形成計画に位置付けられ、国内における導入の議論が重ねられてきた。国土交通省では、グリーンインフラの取組を推進するための方策について検討することを目的として、2018年12月に「グリーンインフラ懇談会」を設立し、2019年7月には「グリーンインフラ推進戦略」を公表した(国土交通省 2019)。また、2020年3月には、関係府省庁、自治体、民間企業、学術団体などが参画する「グリーンインフラ官民連携プラットフォーム」が設立され、グリーンインフラの推進、社会的な普及、調査・研究、推進に資する資金調達などに関する活動を開始している。環境省でも、2016年2月、グリーンインフラを防災に活用する概念と捉えられる、Eco-DRRの基本的考え方を「生態系を活用した防災・減災に関する考え方」として提示し(環境省 2016)、Eco-DRRの必要性や考え方、導入の際に参考となる基礎的な情報などを、「ハンドブック:自然と人がよりそって災害に対応するという考え方」としてまとめ、公表した。さらに、2019年3月には、これからグリーンインフラやEco-DRRに取り組む人・団体などに向けて、具体的な事例を踏まえて実践のポイントを紹介したパンフレット「自然の持つ機能の活用 その実践と事例」を発行している(環境省 2019)。

グリーンインフラを政策として推進するためには、様々な主体の協働連携や横断的な土地利用の推進が重要であり、地域の多様な分野や主体を包括的に所掌する地方自治体の施策や具体的な取り組みは極めて重要である(Osawa and Nishida 2022)。生物多様性や自然環境に関わる政策研究においては、政策や事業を駆動する社会的な要因を明らかにするため、国や地方自治体の行政計画や取り組みを分析し、過去の政策の変遷や施策体系の整理(荒牧ほか 2010; 秋山ほか 2018; 愛甲・吉本 2018)や、既存政策・施策の推進状況や課題の把握がなされてきた(千葉ほか 2012; 荒金ほか 2017; 小田・大山 2019)。例えば、生物多様性の保全に関する地域の現状を把握するために、生物多様性の政策・施策を体系化するために地方自治体が定める“生物多様性地域戦略(以下、地域戦略)”を対象として、地域戦略の策定自治体の偏りやその課題(千葉ほか 2012)や、地域戦略の策定要因(小田・大山 2019)、地域戦略の施策の特徴や運用のあり方(宮永 2013)等について、議論されてきた。また、都市の緑地の保全や緑化の推進に関しては、これらを総合的かつ計画的に実施するために地方自治体が定める“緑の基本計画”を対象として、緑地の計画上の位置付けや、それらの機能を発揮させる施策の把握などが進められてきた(荒金ほか 2017)。近年、グリーンインフラに関する研究は分野を問わず増加している。例えば、緑地空間の雨水浸透機能の評価(小河原ほか 2018; 吉川 2022)や、緑地利用に関する地域住民の意向(上野ほか 2019)、地域の計画立案プロセス(滝澤ほか 2022)など多岐にわたる。しかし、グリーンインフラという政策概念が注目されてから一定の期間が経ったにも関わらず、地方自治体の取組の概観を捉えた研究はほとんどなく、全国的な取組動向や課題等については十分に整理されていない。今後の地域の政策展開に向けて、地域の中心的な推進主体である地方自治体の役割は極めて重要であり、グリーンインフラに関する地方自治体の取組状況や課題等、全国的な傾向を明らかにする必要がある。

以上を踏まえ、本研究ではグリーンインフラ・Eco-DRRに関わる地方自治体の行政計画や事業に関するアンケートを地方自治体の担当者を対象に実施し、地方自治体のグリーンインフラ・Eco-DRRの担当者の認識、行政計画における位置づけ、関連する事業の把握を行い、今後のグリーンインフラ・Eco-DRRの推進に重要な視点を整理する。

全国1,788の地方自治体(47都道府県、1741の市区町村)を対象に、グリーンインフラ・Eco-DRRに関するアンケートを実施した。全ての対象の地方自治体に対して「環境分野ご担当者様」と宛て名を記載し、郵送で回答を依頼した。回答方法は、WEB上でのアンケート調査票へ記入、あるいはアンケート特設サイトからダウンロードした調査票のExcelフォームを電子メールで送付することの2通りを用意した。調査期間は、2020年9月12日から10月2日であった。

アンケートの項目は、4つの区分に分かれており、(1)グリーンインフラ及び、Eco-DRRの理解度とグリーンインフラ・Eco-DRRの行政計画における位置付け、(2)グリーンインフラ・Eco-DRRの関連事業の取組状況、(3)地域の自然環境調査や関係主体との連携状況、(4)グリーンインフラやEco-DRRを推進する上での課題、である。なお、本研究においては、グリーンインフラとEco-DRRの認知度に関しては別の設問を設けたが、それ以外の設問においては両者を類似の概念として捉えて調査、分析をおこなった。

なお、グリーンインフラとは、自然の機能を活用するインフラ整備と土地利用という定義であり、Eco-DRRとは、自然災害に脆弱な土地利用の回避と、生態系の持つ多様な機能を活かした防災減災の取組(グリーンインフラ研究会ほか 2017)であり、これらの定義は異なる部分がある。しかし、本研究では、地方自治体の計画や関連事業において、自然の機能の活用というアプローチについての全体的な動向を捉えるため、本アンケートでは、行政計画と関連事業に関する調査項目ではグリーンインフラ、及びEco-DRRを区別せずに設定した。

調査票に記載した質問項目と選択肢を図1に示した。なお、アンケート自体はより多くの質問項目が含まれているが、本研究において利用した項目のみ示している。なお、本研究で利用した質問項目は、アンケート全体の前半部分の回答必須項目であるため、本研究で利用しなかった項目が回答内容に影響することはほとんどないと判断した。

(1)グリーンインフラ及びEco-DRRの理解度に関する設問では、まず初めに、回答者の所属部署(環境分野)のグリーンインフラ、及びEco-DRRの認知、Eco-DRRの考え方に含まれる脆弱性と暴露の回避に関する認知に関する質問を設けた。さらに、グリーンインフラ・Eco-DRRに関する行政計画として、「総合計画」、「緑の基本計画」、「環境基本計画」、「生物多様性地域戦略」を取り上げ、これらの計画におけるグリーンインフラ・Eco-DRRに関する位置付けの状況や記載背景に関する質問を設けた。 (2)グリーンインフラ・Eco-DRR関連事業の取組状況に関する質問においては、グリーンインフラ・Eco-DRRに関する事業として、環境省が作成した防災減災に関するグリーンインフラやEco-DRRを解説した普及啓発資料「自然の持つ機能の活用 その実践と事例」(https://www.env.go.jp/content/900473398.pdf, 2022年10月15日確認)を質問文において紹介し、本資料にて掲載された異なる5つの生態系からの事例のタイプである、A:河川・湖沼における地域課題の解決と自然再生(河川・湖沼)、B:海岸・湖岸における砂浜の保全と防災機能確保(海岸・湖岸)、C:農地における田んぼダム推進などによる浸水被害軽減(農地)、D:森林の適正な管理による災害に強い森林づくり(森林)、E:都市における緑地や雨水貯留浸透施設活用による豪雨対策の推進(都市)ごとに、地方自治体における事業の実施状況や、事業実施において懸念される課題について回答を得た(括弧内は結果の図表に記載する際の略称)。(3)グリーンインフラやEco-DRRを推進する上での課題については、国の指針等による必要性の明示、関係者の理解醸成、整備・維持管理の財源確保、評価手法の構築、専門家や技術者の育成、連携体制の整備、一般市民の認知の向上を選択肢として設定した。なお、調査票においては、上記の質問の他、回答者の所属する自治体名、部課室名、回答者名の回答者属性についての回答も得た。

地方自治体のグリーンインフラ及び、Eco-DRRに関する理解度、グリーンインフラ・Eco-DRRの行政計画の策定内容、関連事業の実施状況について、各質問について回答数の集計をおこなった。さらに、地方自治体のグリーンインフラの理解度や行政計画の位置付け、関連事業の実施状況については、地方自治体の人口や財政の規模別にクロス集計をおこない、グリーンインフラ・Eco-DRRの地方自治体の規模ごとの導入状況を把握した。地方自治体の規模は、「都道府県」、「政令指定都市」、「東京23区」、「人口20万人以上」、「人口5〜20万人」、「人口1〜5万人」、「人口1万人未満」という区分を用いた。

地方自治体の行政計画におけるグリーンインフラ・Eco-DRRの位置づけについて、行政計画間の意向の割合を比較するために、母比率の検定をおこなった。これら分析では、アンケートの「既に計画に位置付けている」、「考えに沿った内容を位置付けている」、「今後、位置付けを検討したい」について、グリーンインフラ・Eco-DRRの「導入の意向あり」とし、「現時点では、考えていない」、「わからない・把握していない」を「導入の意向なし」、として分類し、「計画を策定していない」、「不明」の回答を分析から除いた。また、地方自治体の施策・事業のグリーンインフラ・Eco-DRRの取組意向について、施策・事業が実施される生態系間の割合を比較するために、母比率の検定をおこなった。この分析では、アンケートの「すでに導入している」、「今後導入することを計画している」、「まだ計画はないが、導入に関心がある」について、グリーンインフラ・Eco-DRRの「導入の意向あり」とし、「現在取り組んでおらず、今後も取り組む意向はない」、「わからない」を「導入の意向なし」、として分類し、「不明」の回答を分析から除いた。

地方自治体の人口規模と、グリーンインフラ及び、Eco-DRRに関する理解度、グリーンインフラ・Eco-DRRの行政計画の位置付け、関連事業の関係について、スピアマンの順位相関分析をおこなった。なお、グリーンインフラ及び、Eco-DRRに関する理解度に関しては、「不明」の回答を除いて分析した。また、グリーンインフラの行政計画の位置付けに関しては、「わからない・把握していない」、「不明」の回答を除き、関連事業の実施状況に関しては、「わからない」、「不明」の回答を除いて分析した。統計分析には、SPSS(28.0.0.0(190))及び、R(version 4. 1.3)を用いた。

調査票の回収率と有効回答数

本研究のアンケート調査票の配布数が1,788であり、調査票の回収数は689、全てが有効回答で、回収率は38.5%であった。なお、回答を得た地方自治体の回収数と回答全体の割合は、「都道府県」が29(4.2%)、「政令指定都市」が14(2.0%)、「東京23区」が13(1.9%)、「人口20万人以上」が60(8.7%)、「人口5〜20万人」が184(26.7%)、「人口1〜5万人」が243(35.2%)、「人口1万人未満」が146(21.2%)であった。

地方自治体のグリーンインフラ・Eco-DRRの取組に関する全体傾向

「グリーンインフラ」という言葉の意味を理解している回答者(選択肢のうち、意味を理解しており、かつ庁内で議論したことがある、意味を理解しているが庁内で議論したことはない、を合わせた)の割合は全体の21.5%であり、同様に「Eco-DRR」を理解している回答者の割合は全体で12.2%であった。また、これらの言葉を理解しており、さらに庁内で議論したことがある回答者は、グリーンインフラが6.7%、Eco-DRRが1.9%であった。一方、グリーンインフラ、及びEco-DRRという言葉をはじめて聞いた回答者の割合は、それぞれグリーンインフラが51.2%、Eco-DRRが72.4%であった。

本研究で対象とした行政計画を策定している自治体は、総合計画では62.4%、環境基本計画は56.6%、緑の基本計画は31.0%、生物多様性地域戦略は、17.1%であった。このうち、グリーンインフラ・Eco-DRRを行政計画に位置づけている自治体(既に計画に位置付けている、考え方に沿った内容を位置付けている)は、総合計画は全体の14.5%、環境基本計画は16.4%、緑の基本計画は14.4%、生物多様性地域戦略は6.7%であった(図2)。グリーンインフラやEco-DRRの行政計画の位置付けの状況は、「言葉を用いて計画に位置付けている」と回答した割合は、いずれの行政計画においても5%以下であり、僅かであった。しかし、行政計画に「考え方に沿った内容を位置付けている」と回答した自治体は、総合計画、環境基本計画、みどりの基本計画、生物多様性地域戦略で5%以上あり、一定の自治体においてグリーンインフラ・ Eco-DRRの考え方が盛り込まれていた。また、行政計画におけるグリーンインフラ・Eco-DRRの位置づけへの意向に関しては、総合計画の意向ありの割合が24.65%であり、環境基本計画が39.05%、みどりの基本計画が43.88%、生物多様地域戦略が43.19%であった。これらの行政計画の全ての組み合わせについて、グリーンインフラ・Eco-DRRの意向ありの割合の差は、総合計画と環境基本計画、総合計画とみどりの基本計画、総合計画と生物多様性地域戦略の間で有意な差(p<0.05)があり、総合計画が他の計画と比べて策定ありの割合が小さかった(表1)。

地方自治体の人口規模別のグリーンインフラ・Eco-DRRの理解、行政計画の状況

人口規模に基づいた自治体区分別(以降、自治体区分別)にみると、グリーンインフラを理解している回答者の割合は、都道府県が59.1%であり、市区町村では、政令指定都市で92.9%、東京23区で100%と高い水準であるのに対して、人口5~20万人未満の自治体では22.8%、人口1~5万人未満の自治体では7.8%、人口1万人未満の自治体では4.8%に留まった(図3)。また、人口規模とグリーンインフラの理解度の関係について、スピアマンの順位相関係数は、0.364であり(p<0.01)、地方自治体の人口規模が大きいほど、グリーンインフラの理解度が高いことが示された。Eco-DRRの理解度は政令指定都市で71.4%となっているのに対して、人口5~20万人未満の自治体では10.3%、人口1~5万人未満の自治体では4.5%、人口1万人未満の自治体では2.7%であった(図4)。また、地方自治体の人口規模とEco-DRRの理解度に関しても、スピアマンの順位相関係数は、0.232であり(p<0.01)、地方自治体の人口規模が大きいほど高いことが示された。また、いずれの自治体区分においても、グリーンインフラの方がEco-DRRよりも理解度は高かった。

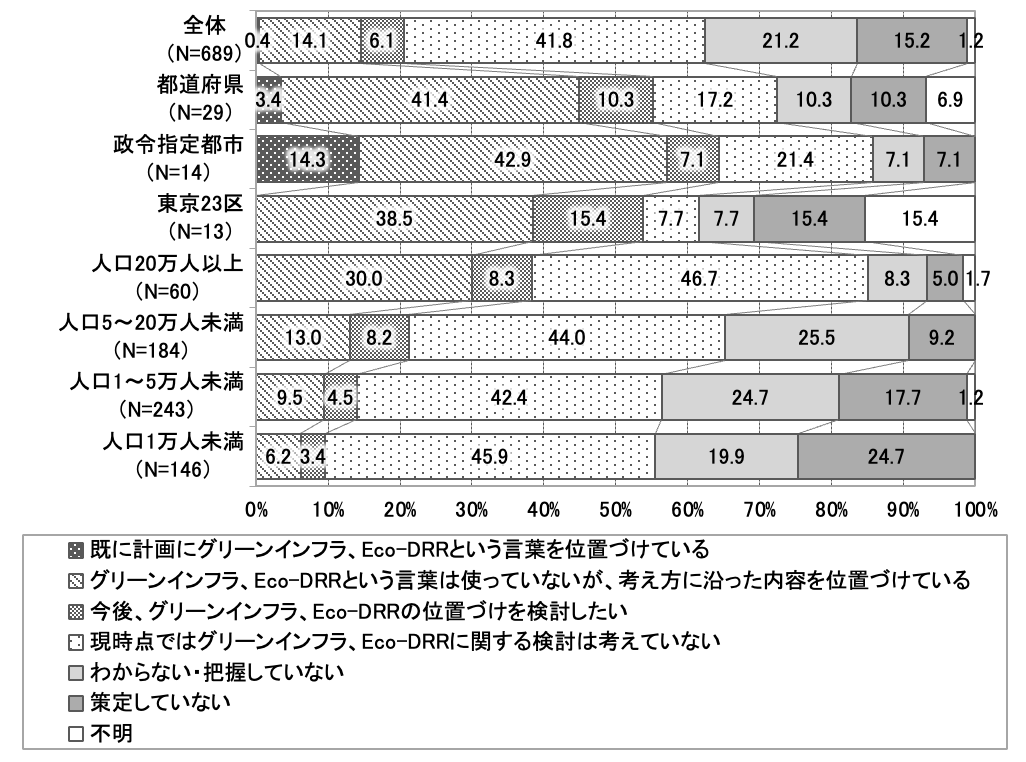

グリーンインフラ・Eco-DRRの位置付けは、地方自治体が策定する計画のなかでも基本になる総合計画に関して自治体区分別に位置づけている割合をみると、総合計画では政令指定都市で57.2%、東京23区で38.5%、人口20万人以上の自治体で30.0%であった(図5)。総合計画の位置付けと地方自治体の人口規模のスピアマンの順位相関係数は、0.205であり(p<0.01)、地方自治体の人口規模が大きいほど高いことが示された。地方自治体の環境保全に関する基本的な計画である、環境基本計画では政令指定都市で50.0%、東京23区で30.8%、人口20万人以上の自治体で31.7%であった(図6)。環境基本計画の位置付けと地方自治体の人口規模のスピアマンの順位相関係数は、0.305であり(p<0.01)、地方自治体の人口規模が大きいほど高いことが示された。また、緑の基本計画、生物多様性地域戦略でも同様に、人口規模が大きい自治体ほど、グリーンインフラ・Eco-DRRの位置づけが進んでいる傾向が見られ(図7,8)、スピアマンの順位相関係数は、みどりの基本計画が0.184(p<0.01)、また生物多様性地域戦略は0.456(p<0.01)であった。さらに、緑の基本計画については、「既に計画にグリーンインフラ・Eco-DRRという言葉を位置付けている」とする割合が他の行政計画よりも高い傾向にあることが示された(図7)。生物多様性地域戦略は、「既に計画にグリーンインフラ・Eco-DRRという言葉を位置付けている」とする割合が、都道府県で10.3%や東京都23区で7.7%と一定の割合が示されたが、全体として策定していない割合が大きかった(図8)。

人口規模別のグリーンインフラ・Eco-DRR関連事業の取組状況

本研究では、環境省より発行されたパンフレット「自然の持つ機能の活用 その実践と事例」に記載されたグリーンインフラ・Eco-DRRに関する5つの施策・事業に関して、生態系の異なる事業のタイプや自治体区分別に異なる点が明らかになった。5つの生態系タイプの各施策・事業の実施状況として、「すでに導入している」または「今後導入することを計画している」と回答した自治体の割合をみると、「都市における緑地や雨水貯留浸透施設活用による豪雨対策の推進」が最も高く、続いて「森林の適正な管理による災害に強い森林づくり」であった。また、導入に関心がある自治体割合は、「森林の適正な管理による災害に強い森林づくり」、「河川・湖沼における地域課題の解決と自然再生」が高く、他の施策・事業についても、いずれも1割以上の自治体が、関心があるとしている(図9)。また、また、施策・事業の生態系ごとのグリーンインフラ・Eco-DRRの導入の意向割合は、河川湖沼の意思ありの割合が28.0%であり、海岸湖岸が19.7%、農地が23.8%、森林が35.0%、都市が32.2%であった。これらの施策・事業の生態系の全ての組み合わせのグリーンインフラ・Eco-DRRの意思ありの比率の差は、河川湖沼と海岸湖岸、森林と河川、森林と海岸湖岸、都市と海岸湖岸、森林と農地、都市と農地の間で有意な差(p<0.05)が検出された(表2)。

5つの生態系タイプごとの施策・事業について、自治体区分別の取組・関心状況を整理した(図10~図14)。河川・湖沼のグリーンインフラ・Eco-DRR関連事業ついて、導入している割合が高い自治体区分をみると、都道府県が最も高く、人口20万人以上、東京23区が続いている一方、人口規模が20万人未満の自治体での導入割合は低い(図10)。河川・湖沼のグリーンインフラ・Eco-DRR関連事業と自治体の人口規模のスピアマンの順位相関係数は、0.184であった(p<0.01)。海岸・湖岸のグリーンインフラ・Eco-DRR関連事業について、導入している割合が高い自治体区分をみると、政令指定都市が最も高く、都道府県が続いているが、その他の自治体区分では10%未満と低い割合となっている(図11)。海岸・湖岸のグリーンインフラ・Eco-DRR関連事業と自治体の人口規模のスピアマンの順位相関係数は、0.142であった(p<0.01)。農地のグリーンインフラ・Eco-DRR関連事業については、都道府県では導入している割合が高い(24.1%)ものの、他の自治体区分では1割未満に留まっていた(図12)。農地のグリーンインフラ・Eco-DRR関連事業と自治体の人口規模のスピアマンの順位相関係数は、0.156であった(p<0.01)。森林のグリーンインフラ・Eco-DRR関連事業について、導入している割合が高い自治体区分は、都道府県(62.1%)、政令指定都市(30.8%)、人口20万人以上(22.9%)となっていた(図13)。なお、人口5~20万人未満、人口1~5万人未満の自治体についても、他の施策・事業に比べると導入への関心は高い割合であった。森林のグリーンインフラ・Eco-DRR関連事業と自治体の人口規模のスピアマンの順位相関係数は、0.185であった(p<0.01)。都市のグリーンインフラ・Eco-DRR関連事業について導入している割合が高い自治体区分は、東京23区(69.2%)、政令指定都市(50.0%)、人口20万人以上(47.5%)となっていた(図14)。全体的な傾向として、グリーンインフラ・Eco-DRR関連事業の導入状況、導入への関心のいずれも、都道府県の広域自治体または、政令指定都市など、多くの都市的土地利用を有する自治体区分において高い割合となっていた。森林のグリーンインフラ・Eco-DRR関連事業と自治体の人口規模のスピアマンの順位相関係数は、0.203であった(p<0.01)。

地方自治体におけるグリーンインフラ・Eco-DRRの導入状況

本研究において、全国規模で地方自治体のグリーンインフラ・Eco-DRRの認知や関連事業の実施状況が初めて明らかになった。まず、地方自治体の担当者において「グリーンインフラ」の言葉を理解している、言葉を聞いたことがある、という回答を合わせると、50%以上の割合であり、また「Eco-DRR」に関しても25%以上の割合で認知、理解がなされていた。さらに、行政計画における「グリーンインフラ」や「Eco-DRR」の位置付けも一定の割合で確認され、特に環境基本計画や、みどりの基本計画、生物多様地域戦略は、総合計画と比べて、位置付けられる割合が大きかった。つまり、総合計画の策定割合は、他の行政計画に比べて高い一方で、グリーンインフラ・Eco-DRRの位置付けされる割合は低いことが示された。また、グリーンインフラ・Eco-DRRの施策・事業も一定の自治体で取り入れられており、グリーンインフラ・Eco-DRRの施策・事業に取り組んでいると回答した自治体は、行政計画でグリーンインフラ・Eco-DRRを位置付けている自治体よりも多かった。これは、「グリーンインフラ・Eco-DRR」といった用語が広がる以前から、生態系サービス、多面的機能、公益的機能に注目した事業や施策は、自然の機能を活用するという観点を含まれている可能性が示唆された。さらに、グリーンインフラ・Eco-DRRの施策・事業の生態系ごとに取組意向が異なることが示唆されており、森林と都市の取組意向が他の生態系における施策・事業と比べて大きい可能性がある。国際的なEco-DRRに関する取組は、都市や海岸等において導入が進んでいるとの報告があり(Sudmeier-Rieux et al. 2021)、同報告と比較すると、本研究の結果と都市に関しては同様の傾向が示されたが、森林や海岸の取組意向に関して異なる傾向が示された。

一方で、地方自治体の人口規模によって、グリーンインフラやEco-DRRの導入に関して自治体間で異なる状況にあることが明らかになった。特に、都道府県や、政令指定都市、東京23区ではグリーンインフラ・Eco-DRR理解度や行政計画の位置付けの割合が高い値を示す一方で、人口20万人以上の自治体よりも人口規模の小さい自治体では、グリーンインフラ・Eco-DRRの認知や行政計画の位置付けは進んでいないことが明らかにされた。2018年に国土交通省が、東京都東京23区、政令指定市、中核市の自治体の担当者を対象として、グリーンインフラの認知状況と行政計画のGIの位置付け状況を調べた報告では、政令指定都市や東京都23区で80%以上、中核市で60%以上の回答者が、「理解し、議論している」、「理解している」、「聞いたことがある」のいずれかを回答している(国土交通省 2018)。さらに、国土交通省(2018)では、行政計画のグリーンインフラの位置付けに関しても、東京都23区、政令指定都市においては20%程度が既に位置付けていると回答している。国土交通省(2018)と本研究のアンケート回答方法や設問項目が異なるため、単純に比較はできないが、東京都23区、政令指定都市に関しては、グリーンインフラの認知や計画の位置付けが国土交通省の調査結果と大きな違いがなく、小規模自治体においては、グリーンインフラの認知や計画の位置付けは、大規模自治体と比べて遅れている可能性が示された。また、グリーンインフラ・Eco-DRRの関連事業の導入についても、自治体規模別に見ると、行政計画の位置付けと同様、都道府県や人口規模の大きな自治体において進んでいる傾向が示されていた。従って、本研究のグリーンインフラ・Eco-DRRの計画への位置付けや、関連事業の導入状況は、地方自治体の環境分野の計画策定や自然環境の取組などの既往の報告と同様の傾向であると捉えられる。自治体の人口規模に関して、地方自治体の自然環境政策に関する既往研究において、小規模の地方自治体ほど生物多様性地域戦略や緑の基本計画など、行政計画の策定や関連施策の導入が進んでいないという報告は多い(千葉ほか 2012; 愛甲・吉本 2018; 西田・沼田 2018)。西田・沼田(2018)は、都市の生物多様性指標(簡易版)を用いた自治体の生物多様性の保全に関する活動の実施状況の評価をおこない、同様に、政令指定都市や中核市等の自治体に比べ、小規模自治体では、自然環境の保護区の設定状況や、生物多様性モニタリングの実施、住民企業等の参画状況など、生物多様性保全に関する活動に関する指標が低い傾向であることを示している。

自治体間でグリーンインフラ・Eco-DRRの導入の違いをもたらした要因

地方自治体の「グリーンインフラ」や「Eco-DRR」の導入が、小規模自治体において遅れている要因としては、他の自然環境政策と同様、自治体担当者の認知、財政や人材等の地方自治体の特性等が考えられる。

本研究で得られた小規模自治体におけるグリーンインフラの計画への位置付けや関連事業の遅れは、グリーンインフラやEco-DRRという概念が政策として新しいテーマであり、自治体への情報伝達が十分になされていないことも一因であると考えられる。例えば、千葉ほか(2012)は、当初、生物多様性地域戦略の策定の小規模自治体の遅れについて、担当者の生物多様性地域戦略の認知が要因となっている可能性を指摘している(千葉ほか 2012)。同様に、新しい概念であるグリーンインフラやEco-DRRという言葉について、未だに自治体の各部局の担当者への情報伝達が十分に進んでいない可能性がある。また、愛甲・吉本(2018)では、緑の基本計画の小規模自治体の策定状況の遅れについて、本分野を専門として関係者を調整する緑地の専門職員の不足を挙げている。実際、生物多様性地域戦略の策定においても、地域における有力な研究者や市民団体等の存在が重要であり、また、地域に利害関係者が多くなると調整コストが増大することが示されている(小田・大山2019)。グリーンインフラの行政計画や事業は、環境部局だけでなく土木・建設、防災、経済、農林水産など、様々な事業部局が関わり(グリーンインフラ研究会ほか 2017, 2020)、一般的に関係主体の調整コストの大きさが懸念されている。このため、小規模自治体では、専門知を有して、多様な主体間の連携に対応できる人材不足が考えられる。これらに加えて、近年、全国的に地方自治体の財政は厳しい状況にあり、特に、小規模自治体は一般に財源が特に厳しく、独自の財源確保が難しい状況にあり、小規模自治体におけるグリーンインフラに関する計画策定や事業実施に影響を与えていると考えられる。

今後、地方自治体のグリーンインフラ・Eco-DRRを推進していくためには、担当者のグリーンインフラ・Eco-DRRの認知・理解の向上とともに、庁内の体制や予算・財源を整えることが必要である。その実現には地方自治体の担当者に向けた普及啓発とともに、地方自治体への人的、財政的な支援制度の活用と充実が必要である。既に「グリーンインフラ」や「Eco-DRR」といった名称を冠した自治体のへの支援事業が構築されている。例えば、「グリーンインフラ」の名前を冠した事業としては、「グリーンインフラ活用型都市構築支援事業」(国土交通省 都市局, https://www.mlit.go.jp/toshi/park/toshi_parkgreen_fr_000040.html, 2022年5月7日 確認)などがあり、2022年4月に「グリーンインフラ支援制度集」が整理されている(国土交通省ほか 2022)。しかし、これらのグリーンインフラ・Eco-DRRに関する支援事業は、未だ実施例は少ないことから、行政担当者が十分に認知していない可能性もあり、まずは地方自治体への情報提供を積極的に進めることが求められる。

これまでの自然環境に関する施策・事業の展開においては、小規模自治体の取組の停滞が見られてきた。グリーンインフラ・Eco-DRRも同様の状態にしないために、地域の拠点となる小規模の地方自治体に対して、国や広域自治体のより積極的な支援が期待される。また、地方自治体の取組を支援するためには、自治体だけではなく、グリーンインフラに関わる研究機関や企業、市民団体等、地域の多様な主体の連携協働の機会を構築していく必要がある。

本研究のアンケートにおいて、地方自治体の担当者の皆様にはご協力頂き、大変お世話になった。また、本研究の実施においては、環境省自然環境局、三菱UFJリサーチ&コンサルティングの関係者には大変お世話になった。また、本研究は、環境省環境研究総合推進費「グリーンインフラと既存インフラの相補的役割-防災・環境・社会経済面からの評価(課題番号4-1805)」の支援を受けて実施した。

表1.行政計画間におけるグリーンインフラ・Eco-DRRの位置づけ意向の比較。

行政計画間のグリーンインフラ・Eco-DRRの位置づけ意向の割合(GI位置づけ意向割合)について、母比率の検定によりペアワイズに比較し、表1にGI位置づけ意向割合の差を整理した。「>」は、有意に左の記載計画が上部の記載計画に対して、GI位置づけ意向割合が大きいことを示している(p<0.05)。

| 総合計画 | 環境基本計画 | 緑の基本計画 | 生物多様性地域戦略 | |

|---|---|---|---|---|

| 総合計画 | - | < | < | < |

| 環境基本計画 | > | - | N.S. | N.S. |

| 緑の基本計画 | > | N.S. | - | N.S. |

| 生物多様性地域戦略 | > | N.S. | N.S. | - |

表2.施策・事業におけるグリーンインフラ・Eco-DRRの取組意向の比較。

施策・事業の生態系間のグリーンインフラ・Eco-DRRの取組意向(GI取組意向割合)について、母比率の検定によりペアワイズに比較し、表2にGI取組意向割合の差を整理した。「>」は、有意に左の生態系が上部の生態系に対して、GI取組意向割合が大きいことを示している(p<0.05)。

| 河川湖沼 | 海岸湖岸 | 農地 | 森林 | 都市 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 河川湖沼 | - | > | N.S. | < | < |

| 海岸湖岸 | < | - | N.S. | < | < |

| 農地 | N.S. | N.S. | - | < | < |

| 森林 | > | > | > | - | < |

| 都市 | > | > | > | > | - |

図1 調査票の質問項目と選択肢。

括弧内のSAは単回答、MAは複数回答を示す。行政計画は、総合計画、環境基本計画、みどりの基本計画、生物多様性地域戦略であり、各計画について、同じ質問を設定し、施策・事業に関関しては、河川・湖沼、海岸、農地、森林、都市について同じ設問を設定した。

図2 行政計画へのグリーンインフラ・Eco-DRRの位置づけ

図3 自治体規模ごとのグリーンインフラの理解度

図4 自治体規模ごとのEco-DRRの理解度

図5 総合計画へのグリーンインフラ・Eco-DRRの位置付け

図6 環境基本計画へのグリーンインフラ・Eco-DRRの位置付け

図7 みどりの基本計画へのグリーンインフラ・Eco-DRRの位置付け

図8 生物多様性地域戦略へのグリーンインフラ・Eco-DRRの位置付け

図9 グリーンインフラ・Eco-DRRに関する施策・事業の取組意向

図10 河川・湖沼におけるグリーンインフラ・Eco-DRR関連事業の実施状況

図11 海岸・湖岸におけるグリーンインフラ・Eco-DRR関連事業の実施状況

図12 農地におけるグリーンインフラ・Eco-DRR関連事業の実施状況

図13 森林におけるグリーンインフラ・Eco-DRR関連事業の実施状況

図14 都市におけるグリーンインフラ・Eco-DRR関連事業の実施状況

付録のリスト

付録1

表1. 地方自治体のグリーンインフラ、Eco-DRRの認知度

表2. 自治体の行政計画のグリーンインフラ、Eco-DRRの位置付け

表3. 自治体のグリーンインフラ・Eco-DRRの位置付けにおける「暴露の回避」の内容掲載の有無,本表の回答は、表4の選択肢1,2,3を回答した自治体のみ回答

表4. 自治体の行政計画におけるグリーンインフラ・Eco-DRRまたはその考え方に沿った内容の記載状況。本表の回答は、表2の選択肢1,2,3を回答した自治体のみ回答。

表5. 行政計画におけるグリーンインフラ・Eco-DRRの位置づけの意向

表6. 施策・事業の生態系におけるグリーンインフラ・Eco-DRRの取組意向

付録2

図1.行政計画へグリーンインフラ・Eco-DRRを位置づけた理由

図2. グリーンインフラやEco-DRRの政策を推進する上での課題

図3. グリーンインフラ・Eco-DRRに関する事業推進上の課題