論文ID: 2317

論文ID: 2317

要旨:近年、国内複数の水系において特定外来生物チャネルキャットフィッシュIctalurus punctatusの分布拡大が報告されている。矢作川水系では2005年に本種の侵入が確認されて以降、地元の研究機関および市民団体による継続的な採集調査を通じて、矢作川本川の中流域で多数の個体が採捕された。しかし,2014年以降、水系内で本種を対象とした調査は行われておらず、現在の生息状況は不明である。また、矢作川における本種の分布情報はこれまでに、上述した採集調査の経過報告も含む複数の文献で公表されているが、記載された情報の内容や精度には文献間でばらつきがあり、同一の事例を指すと思われる記述の内容にも一部で相違が見られる。本種の防除活動を効率的に進めるためには、個別の分布情報の確度を精査し、その違いを加味して生息域を特定した上で防除策を立てることが不可欠である。本研究では、生息域を特定する手がかりとなる分布情報(捕獲および目撃事例)の水系内での空間的な広がりを把握するため、以下4つの手法を併用して情報収集を行った:(1)文献調査、(2)公開データベースの検索、(3)過去の採集データの再精査、(4)市民(地元住民や釣り人等)を対象とした情報収集。データベース検索は、国土交通省が実施する「河川水辺の国勢調査」のデータが収録された「河川環境データベース」を対象とした。市民からの情報収集では、情報提供を呼びかけるチラシ・カードを作成・配布し、対面およびオンラインで聞き取り調査をおこなった。得られた分布情報を整理した結果、本種の確実な出現記録は、中流域の阿摺ダム湖(愛知県豊田市内、河口から約53 km上流)から明治用水頭首工の湛水域(同市内、同約35 km上流)までの区間で計122 個体分が確認された。このうち14件(12%)は市民からの魚体提供ないし情報提供だった。一方、物証を伴わない捕獲・目撃事例は、上流の矢作ダム湖(同市内、同約70 km上流)から下流の矢作古川分派地点(愛知県西尾市内、同約10 km上流)までの区間で確認された。本種の分布情報が得られた地点は中流部に集中しており、これはサンプリングバイアスに起因すると考えられた。今後、本種の生息域を特定するには、水系全体をカバーする広域・多地点における、体系的かつ定量的な生息調査の実施が求められる。

Abstract: Recently, the distribution of the Channel Catfish, Ictalurus punctatus, an invasive alien species, has been expanding in several water systems in Japan. The species’ first occurrence in the Yahagi River was confirmed in 2005. Since then, a local institute and citizen groups have conducted collection surveys to eliminate the species, catching over 100 individuals in the middle reaches. However, no surveys of the species have been conducted in the river since 2015; therefore, its current status is unknown. Additionally, although several occurrence records of the species in the river have been published, including progress reports of the collection surveys, the contents and accuracy of information provided in these documents vary, with some discrepancies in descriptions that appear to refer to the same occurrence record. To eradicate the species, it is essential to assess the reliability of individual records, incorporate differences among them, and estimate the species distribution before planning a control program. This study used the following four methods to collect information about the spatial extent of the species’ occurrence (i.e., captures and sightings) in the Yahagi River system: (1) a literature review; (2) information collected in public databases; (3) re-examination of previous collection survey data; and (4) information collection targeting the public (e.g., residents and anglers). The database search covered the River Environmental Database, which collects data from the National Census on River and Dam Environments conducted by the Ministry of Land, Infrastructure, Transport, and Tourism (MLIT). To collect information from the public, leaflets and cards calling for information on the species were designed and distributed; face-to-face and online interviews were conducted. Based on the information obtained, we have confirmed reliable occurrence records for 122 individuals collected in the area from the Azuri Dam reservoir (Toyota City, Aichi Prefecture, approximately 53 km upstream from the river mouth) to the backwater of the Meiji Weir (35 km upstream from the river mouth). Fourteen of these individuals (12%) were provided by citizens (e.g., fishermen and anglers). Capture records and sighting reports (with relatively low reliability) were collected in the area from the Yahagi Dam reservoir (approximately 70 km upstream from the river mouth) to the Yahagi-Furukawa River branching point (Nishio City, Aichi Prefecture, 13 km upstream from the river mouth). Obtained occurrence information was concentrated in the middle part of the river, likely due to sampling bias. Therefore, a systematic quantitative survey over a wide area at multiple sites will be required to identify the species’ distribution range in the future.

チャネルキャットフィッシュIctalurus punctatusは北米大陸に産するナマズ目魚類の一大グループ、アメリカナマズ科(イクタルルス科)Ictaluridaeに属する淡水魚である。日本の淡水に自然分布するナマズ目魚類にはほかにナマズ科Siluridae(1属4種)、ギギ科Bagridae(1属4種)、およびアカザ科Amblycipitidae(1属1種)が知られるが(藤田 2019)、いずれも本種とは科レベルで異なる。本種は湖沼および河川の流れが緩やかで水底が砂泥質の場所を好むが、ダム湖やダム直下の淵といった環境にも生息する(Hubert 1999; 片野ほか2010; 山本ほか2014; 荒山2015)。本種の食性の幅は広く、小型魚類や底生・半底生甲殻類、陸生・水生昆虫類のほか、大型魚類の死骸や植物などを食べ(Hubert 1999; 半澤 2004; 遠藤ほか2015; 平山ほか2018b)、季節に応じて利用する餌料の組成や量を柔軟に変化させることが知られている(Bailey and Harrison 1948; 半澤2004; 平山ほか2018a)。本種の繁殖は水温が20℃を上回る春から初夏にかけて行われ(Hubert 1999; 半澤・野内 2006)、岸近くの岩陰や沈木の下、消波ブロック帯・石積み護岸などの人工構造物の物陰に成熟オスが産卵床を作り、産み付けられた卵および孵化仔魚を保護する(Hubert 1999)。本種は雌雄とも体長30–40 cm以上、2–5歳以上で成熟し(Hubert 1999; 半澤・野内 2006; 鷹崎ほか 2018; 石崎ほか 2022)、寿命は10年以上とされる(Hubert 1999; 諸澤ほか 2019)。

本種の原産地はカナダ南部、アメリカ中東部およびメキシコ北東部とされるが、食用および遊漁振興の目的で特にアメリカ国内で多くの水域に移植され、現在では同国のほぼ全土に分布する(Hubert 1999)。世界的に見ると、本種は日本の他にヨーロッパ、アジア、中南米諸国の各地に移植され、重要な養殖対象種となっている(Haubrock et al. 2021; FAO 2023)。一方、養魚場からの逸出等に起因すると思われる野生化した集団が移植先の各地で報告されている(Lever 1996; Elvira and Almodóvar 2001; Xu et al. 2006; Alexandrov et al. 2007; Haubrock et al. 2021)。ドイツおよびニュージーランドでは、本種の侵略性の高さおよび在来生態系に及ぼす悪影響への懸念から、本種の持ち込みが禁止されている(Townsend and Winterbourn 1992; 諸澤ほか 2019)。本種は養殖対象種として1971年以降に日本国内に導入され(丸山ほか 1987)、1980年代に利根川水系の下流域における分布が確認されて以降、国内の自然水域で分布を拡大し、現在までに阿武隈川水系、利根川水系(霞ヶ浦・北浦を含む)、矢作川水系、淀川水系などで生息が確認されている(片野ほか 2010;山本ほか 2014;鷹崎ほか 2018;石崎ほか 2022)。2000年以降に本種の生息数が急増した霞ヶ浦・北浦では、水産上重要な魚類・エビ類の捕食による在来生態系や水産業への悪影響が指摘されている(半澤 2004;Matsuzaki et al. 2011;荒山・岩崎 2012;遠藤ほか 2015;古旗ほか 2021)。また、本種のもつ背鰭・胸鰭の発達した棘による漁業者の負傷や、漁網・漁獲物の損傷等の被害も報告されている(荒山・岩崎 2012;荒山 2015)。これらのことから、本種は「特定外来生物による生態系等にかかる被害の防止に関する法律(外来生物法)」に基づき、2005年から特定外来生物に指定され、飼養・運搬・保管・輸入等の取扱いが法的に規制されている(諸澤ほか 2019)。さらに、本種は2015年に公表された「我が国の生態系に被害を及ぼすおそれのある外来種リスト(生態系被害防止外来種リスト)」において緊急対策外来種に指定され、自然水域における積極的な防除が求められている(環境省 2015)。

矢作川では、2005年に中流域の阿摺ダム周辺で初めてチャネルキャットフィッシュが採集された。その後、2007年から2013年までの毎年、上述の阿摺ダムおよびその下流側に位置する越戸ダムの周辺水域を中心に複数の個体が採集され、特に2010年以降は体長10–30 cm前後の未成魚とみられる個体の占める割合が増加したことから、水系内での本種の自然繁殖が懸念された(山本ほか 2014)。しかし、調査主体の矢作川水族館および豊田市矢作川研究所における人員および予算面の都合により、矢作川における本種の生息調査は2014年を最後に実施されておらず、2014年以降の本種の生息状況は一切不明である。また、矢作川における本種の生息確認事例(魚体や写真記録を伴わない捕獲情報、伝聞および目撃事例を含む)は、これまでに複数の文献で公表されている(たとえば、矢作川水族館 2008;片野ほか 2010;山本ほか 2014;梅村ほか 2015;Yoshida et al. 2017)。しかし、これらの文献間では、研究の目的、データの取りまとめ対象期間および記載された情報の内容や精度にばらつきがあり、同一の事例を指すと思われる記述の内容にも一部で相違が見られる。

本研究では、本種の現在までの確実な出現記録を整理するために、(1)矢作川の魚類相に関する既往文献および、(2)「河川水辺の国勢調査」における魚類相調査結果の公表データを収集した。また、上記の媒体で集計・公表されていない目撃・捕獲事例などの分布情報を広く収集するため、(3)対面の聞き取りおよびオンライン上での呼びかけを通じて釣り人等から情報提供を募った。得られた情報については、矢作川水族館および豊田市矢作川研究所による過去の調査記録(2005–2014年分)との照合または写真等の物証により情報の確度を個別に判断・整理し、矢作川における本種の確実な出現記録および(不確実性も含む)生息確認事例の両者を区別した上で、それら分布情報の空間的な広がり(範囲)を明らかにした。その結果を踏まえて、本種の分布域の特定および個体群管理を進める上で解決すべき課題について考察し、今後必要とされる生息調査の指針を提示した。

調査地

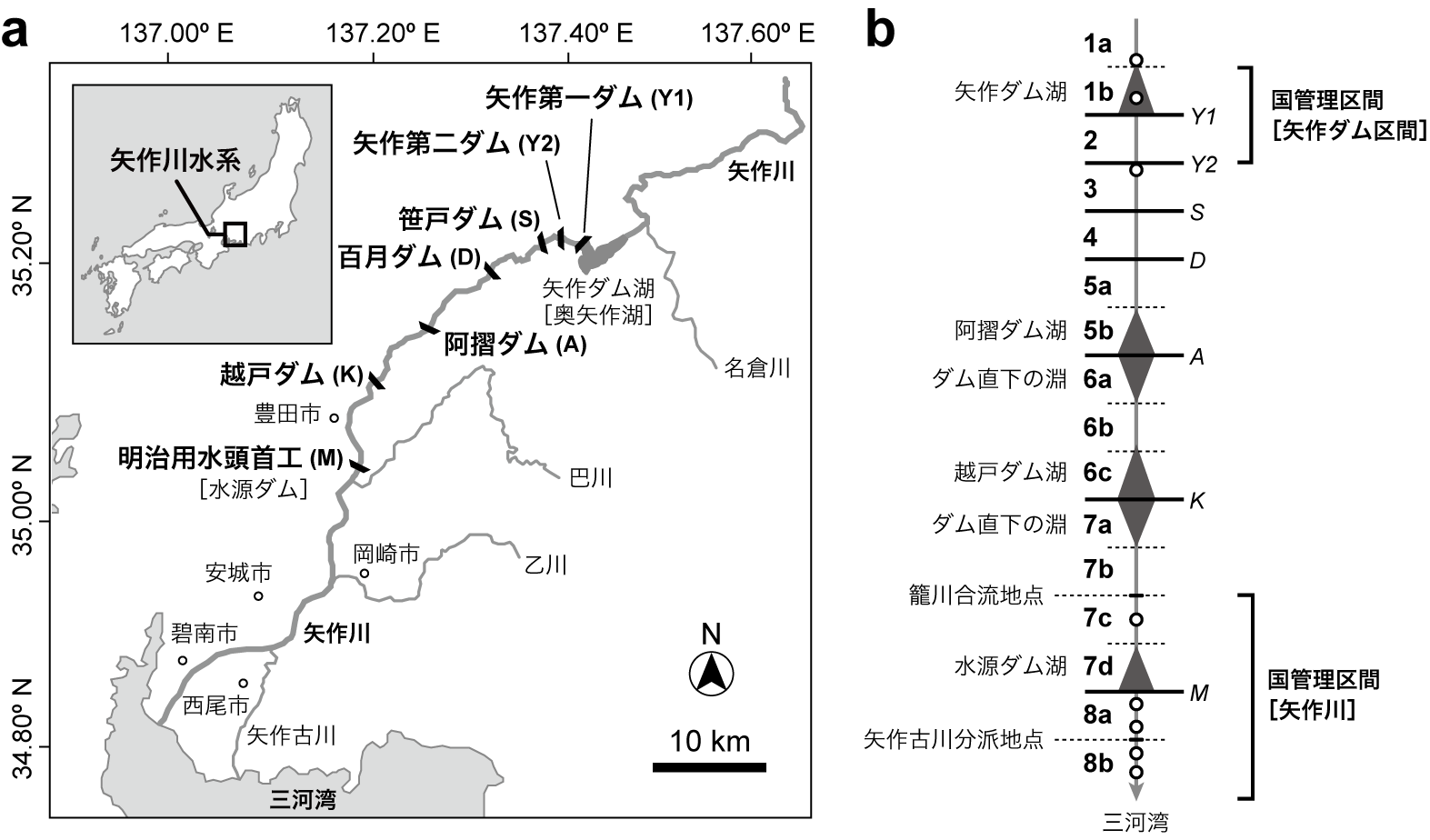

矢作川は、中央アルプス南端の長野県下伊那郡大川入山(標高1,908 m)に発し、愛知・岐阜県境の山間部および愛知県内の平野部を南西に流れて三河湾に注ぐ一級河川である(図1a)。また、本川最下流では左岸から矢作古川が分派し、西尾市内をほぼ南流して三河湾に注ぐ。矢作川の中・下流域には愛知県内有数の農業・工業地帯が広がり、これらに農業・工業・上水道用水および電力を供給するため、矢作川本川には上流から矢作第一ダム、矢作第二ダム、笹戸ダム、百月ダム、阿摺ダム、越戸ダム、明治用水頭首工(水源ダム)の7つの横断構造物が設置されている(図1a)。このうち、矢作第一、第二、阿摺、越戸、水源の5つのダムの上流には明瞭な湛水域(ダム湖)が形成され、また、阿摺ダムおよび越戸ダムの堰堤直下には「淵」ないし「プール」と呼ばれる止水域が生じている(図1b)。

矢作川水系では、国土交通省の実施する「河川水辺の国勢調査」の一環として、国土交通大臣の直轄管理区間にあたる矢作川本川の下流部(支川籠川との合流地点から河口まで)の5地点、矢作第一ダムのダム湖内4地点と河川流入部の2地点、および、矢作第二ダムの直下(明智川合流点)の1地点において、概ね5年に一度の頻度で魚類相調査が行われている(図1b)。

文献調査

矢作川水系における本種の分布ないし目撃・捕獲事例に関して記述された文献を収集し、文献同士の引用関係、当該記述の典拠および事例の重複の有無を確認した。また、水系内の魚類相を取りまとめた文献も参照し、過去に行われた網羅的・体系的な魚類相調査における本種の出現記録の有無も確認した。

公開データの収集

これまでに実施された河川水辺の国勢調査の調査結果のうち、「河川環境データベース」(http://www.nilim.go.jp/lab/fbg/ksnkankyo/)にて公表済みの矢作川本流における過去4回(1999–2014年)および矢作ダム周辺における過去7回(1991–2014年)の魚類相調査データをダウンロードし、各調査地点における本種の出現の有無を確認した。また、最新の2019年度の調査結果については、本流・ダム湖とも、各魚種の出現状況をとりまとめた「概要版」のみ公表されているため、これらの資料に基づき本種の出現の有無を確認した。

過去の調査データの整理

矢作川では、2005–2014年にかけて、本種を対象とした継続的な採集調査が地元の市民団体(矢作川水族館)および研究機関(豊田市矢作川研究所)により行われ、採集または市民から直接提供を受けた全個体の電子データが記録・保管されていた。また、2005–2017年に収集された、魚体提供を伴わない目撃・捕獲情報や、調査現場で出会った地元住民や釣り人等から聞き取った情報を記した聞き取り調査メモも電子データとして保管されていた。これらの記録について、情報の種別(魚体や写真等の物証を伴う捕獲事例、物証を伴わない捕獲事例(体験談)、情報提供者自身の目撃談や他者からの伝聞情報)を、捕獲事例の場合には、捕獲日時と場所についても整理した。

対面およびオンラインでの情報収集

矢作川における本種の分布情報(目撃・捕獲事例)を一般の釣り人等から募るため、対面およびソーシャルネットワーキングサービス(SNS)を通じたオンラインでの聞き取り調査を行った。

まず、調査の開始に先立って、本種の情報提供を呼びかけるチラシ(A4サイズ)およびカード(名刺サイズ)を作成した(図2)。チラシの上段およびカード表面には、チャネルキャットフィッシュの通称である「アメリカナマズ」の文字を目立つように配置し、本種を捕獲した際には写真を撮って報告してほしい旨を明記した。情報提供の連絡先として、担当者の所属、氏名、メールアドレスおよびTwitterのアカウント名を記載し、メールアドレスは2次元バーコード(QRコード)からも読み取れるようにした。チラシの下段およびカード裏面には、チャネルキャットフィッシュの成魚と幼魚(未成魚)の特徴をイラストで示し、これらと見間違えやすい在来のナマズ類(ナマズSilurus asotusおよびギギTachysurus nudiceps)との相違点も図示した。

2021年3月よりチラシの画像をSNS上(第1著者のTwitterおよびFacebookの個人ページ)で公開し、オンラインで情報収集を開始した。同年4月からは、豊田市内の釣具店3店舗に協力を依頼し、店舗内のチラシ配架スペースを通じて、来店者にチラシおよびカードを配布した。また、著者らが2021年6–11月に矢作川流域で実施した採集調査(吉田ほか 未発表)の際に現地で出会った釣り人や地元の方にも随時、チラシまたはカードを配布した。

本種に関する情報の聞き取りは、採集調査の現場では対面にて、メールや電話、SNS等で情報が寄せられた場合には同媒体を通じておこなった。情報提供者から聞き取った内容は、(1)情報の種別(魚体や写真等の物証を伴う捕獲事例、物証を伴わない捕獲事例、情報提供者自身の目撃談、他人からの伝聞情報、のいずれに該当するか)、(2)捕獲した場合はその日時と場所、(3)上記以外の付随的な情報、の3点に着目して整理した。

確実な出現記録の抽出・集計

既往文献の記述および、収集した分布情報(目撃・捕獲事例)の精査は以下の手順でおこなった。まず、それぞれの記述または目撃・捕獲事例について、豊田市矢作川研究所の保有する採集データおよび聞き取り調査メモの双方と照合した。具体的には、文献に記述のある個別の情報について、情報の種別(魚体や写真等の物証を伴う捕獲事例、物証を伴わない捕獲事例、情報提供者自身の目撃談、伝聞情報)および、捕獲事例の場合には捕獲日時と場所が一致するかどうかを確かめた。確認のとれた本種の確実な出現記録(採集され、魚体または写真により種同定がなされた個体に基づく記録)は一覧表として整理するとともに、ダムで区切られた区間別(後述)に、年ごとの採集数を集計した。なお、筆者らが2021年に阿摺および越戸ダムの直下で実施した採集調査においてチャネルキャットフィッシュ8個体が捕獲されたため(吉田ほか 未発表)、これらの個体も採集データに追加し、確実な出現記録として集計した。

水系内における本種の出現地点を整理するにあたり、まず、矢作川本川にかかる7つのダム(図1a)を境界として水系全体を8つの区間に分割した(図1bの区間1–8)。これは、ダムを越える上流方向への魚類の移動経路が各ダムに設置した魚道に限られること、魚道の設置されていない矢作ダムおよび矢作第二ダムでは遡上がそもそも不可能であること(新見 2015)を踏まえたものである。次に、本種の目撃・捕獲事例がダム上流側の湛水域(ダム湖)およびダム直下の淵(プール)で多く報告されていたことから、明瞭な湛水域ないし淵の確認できる以下の5水域:矢作ダム湖(通称:「奥矢作湖」、区間1の最下流)、阿摺ダム湖(区間5の最下流)、阿摺ダム直下の淵(区間6の最上流)、越戸ダム湖(区間6の最下流)、越戸ダム直下の淵(区間7の最上流)、および明治用水頭首工の湛水区間(通称:「水源ダム湖」、区間7の最下流)における採集数を、矢作川本川の流水区間(ダム湖およびダム直下の淵を除いた区間)とは分けて集計した。なお、矢作川本川下流域において、「河川水辺の国勢調査」としての体系的な魚類相調査が行われている水域は、区間7の中ほどで本川の右岸側に流入する籠川との合流地点(豊田市高橋町地先)より下流に限られる。このため、区間7の流水区間における本種の採集数はこの地点を境に上下流で分けて集計した。また、矢作川本川の最下流にあたる区間8については、矢作古川の分派する地点(西尾市小島町地先)を境に上下流に分けて集計した。上記の区分を反映することにより、最終的な集計区間数を16区間とした(図1bの区間1a–8b)。

文献に基づく本種の生息確認事例

矢作川水系におけるチャネルキャットフィッシュの分布情報は8報の文献で確認された(表1の#2および#4–10)。矢作川水族館 (2008)には、本種の侵入初期にあたる2005–2008年に採集され、魚体の確認された26個体の確実な出現記録に加えて、「信頼できる情報」とされる捕獲・目撃事例が10件掲載されていた(付録1 表1の事例No. 1–8, 10, 16)。後者の10件のうち、過去の調査データまたは聞き取り調査メモに捕獲時の状況や捕獲した個体に関する具体的な情報が記されていた7件(No. 1–6, 8)を「物証を伴わない捕獲事例」、捕獲できなかったことが明示されている2件(No. 7, 10)および具体的な記述の見当たらなかった1件(No. 16)を「目撃事例」と整理した。全国における本種の分布状況を取りまとめた片野ほか(2010)には、矢作川で本種の確認された水域は「奥矢作ダムから明治用水頭首工まで約50 kmに及」ぶと記述されていた。矢作川水族館 (2011)には、片野ほか(2010)の記述を踏襲した上で、具体的なデータを伴わない追加記述として「支流の巴川および矢作古川にも生息している」との言及があった。片野(2012)の記述内容は概説に留まり、同じ第一著者による片野ほか(2010)の記述とほぼ同一であった。山本ほか(2014)では、矢作川水族館および豊田市矢作川研究所が2009–2012年に実施した採集調査により確認された65個体分のデータが解析に使われていたが、個体別の採捕日時や地点などの詳細については記述がなかった。梅村ほか(2015)では、2012年に阿摺ダム直下の淵(区間6a)で行われたかいぼり調査で採集されたチャネルキャットフィッシュ2個体についての記述があった。なお、これらの個体は前述の山本ほか(2014)の解析にも含まれていた。梅村(2016)は、2007–2014年に豊田市生物調査の一環として矢作川の本流(矢作ダム湖を含む)および各支流で実施された魚類相調査の結果を取りまとめた資料で、越戸ダム直下の淵および下流(区間7a, b)での延縄調査および阿摺ダム直下の淵(区間6a)のかいぼり調査で採集されたチャネルキャットフィッシュに関する記述があるが、前者は山本ほか(2014)と、後者は梅村ほか(2015)と重複する内容であった。また、同資料には「[矢作ダム湖で実施した]調査2ではチャネルキャットフィッシュ(アメリカナマズ)は確認していないが,別の調査班は既に矢作ダムで捕獲している」「今回の『河川水辺の国勢調査』ではチャネルキャットフィシュ(アメリカナマズ)は捕獲されていないが,矢作川水族館は同種を捕獲している」との記述があった。しかし、当該個体の標本や写真等の一次・二次資料、採集した日時や採集者に関する情報は、他の文献および矢作川研究所保有の採集データ・聞き取り調査メモに一切見当たらず、同湖における本種の採集事実について確証は得られなかった。Yoshida et al. (2017)は、矢作川水系および霞ヶ浦・利根川水系における本種の行動比較を主眼としたバイオロギング研究であり、2012–2014年にかけて矢作川で採集された各1個体(計3個体)の情報が記されていた。

長井・増田(1997)は、自身らの調査および過去文献の網羅的な収集を通じて、矢作川水系で1992年以前に行われた体系的な魚類相調査における確認魚種のリストを提示しているが、この中にはチャネルキャットフィッシュの記録は見当たらなかった(表1の#1)。また、荒尾(2010)による矢作川下流域(本川と矢作古川の分派点より下流の区間)における魚類相調査でも、チャネルキャットフィッシュは確認されなかった(表1の#3)。

公開データ

河川水辺の国勢調査の一環で行われた魚類相調査において、矢作川本流および矢作ダム周辺のいずれの調査地点でもチャネルキャットフィッシュは確認されなかった(図3a)。

過去の調査データの整理

豊田市矢作川研究所の保有する過去の採集データを整理した結果、矢作川におけるチャネルキャットフィッシュの確実な出現記録として、2005–2015年の11年間で110個体分が確認された。また、同研究所による聞き取り調査メモを整理した結果、2005–2017年の間に寄せられた本種の分布情報(目撃・捕獲事例)は40件あり(付録1 表1の事例No. 1–40)、その内訳は、魚体提供が12件、写真を伴う捕獲事例が1件、魚体や写真等の物証を伴わない捕獲事例が13件、本種の目撃事例(目撃談)が7件、伝聞情報が3件、その他(本種が釣れなかったという体験談)が4件だった。提供された魚体サンプル12個体のうち、ナマズ1個体およびギギ1個体を除く10個体がチャネルキャットフィッシュであり、これら10個体はすべて矢作川研究所の採集データ(前述)にも含まれていた。提供写真に写った1個体はチャネルキャットフィッシュと同定された。目撃事例のうち2件については、聞き取った話の内容(主に体型の特徴)からチャネルキャットフィッシュではなくナマズの目撃事例と推察された。

情報収集

2021年3月から2022年10月までの約1年半の情報収集を通じて、本種の分布情報が新たに4件寄せられた。情報提供の方法は、対面が1件、メールが2件、SNS(Twitter)が1件だった。内容の内訳は、対面およびメールでの記録(計3件)がいずれも物証として写真を伴う直近の捕獲事例、SNS経由の1件は物証を伴わない過去の捕獲事例(体験談)だった。対面およびメールで情報提供を受けた3件は2015年および2017年の越戸ダム湖(区間6c)における成魚各1個体の捕獲事例であり、写真に基づき3個体ともチャネルキャットフィッシュと同定された(付録1 表1の事例No. 42–44)。SNS経由の情報1件については、聞き取りの結果、過去に矢作川水族館が実施した聞き取り調査で寄せられたものと同一であることが判明した。その後、追加の聞き取りを通じて、採集されたのはチャネルキャットフィッシュの幼魚であり、採集時期は2010年前後、採集地点は矢作川と矢作古川の分派地点付近の流入水路[矢作川本川ではないため厳密には本研究で区分した「区間」とは対応しないが、以下では便宜的に区間8aとして扱う]との情報を得た(森誠一氏, 私信;付録1 表1の事例No. 41)。

確実な出現記録の抽出と集計

文献調査と情報収集の結果および、過去の採集データ(2005–2015年および2021年)と聞き取り調査メモ(2005–2017年)の内容を統合した結果、矢作川における本種の確実な出現記録として122個体分が確認された(表2; 付録1 表2)。また、本種の採集された水域は阿摺ダム湖(区間5b)から明治用水頭首工湛水域(区間7d)の区間に限られ、その大半は、継続的な採集調査の行われていた阿摺ダムおよび越戸ダム直下の淵(区間6a, 7a)に集中していた(表2)。一方、魚体や写真を伴わない生息情報(体験談、目撃談、伝聞情報)は、2005–2010年には矢作ダム湖(区間1a)から矢作古川の分派地点付近(区間8a)までの広い水域から報告されていたが(図3b)、2011–2014年には阿摺ダム直下の淵(区間5a)から越戸ダム下流(区間7c)までとエリアが狭まり、より確度の低い目撃事例・伝聞情報や、本種が釣れなかったという“不在”情報の件数が増えた(図3c; 付録1 表1)。2017年以降に寄せられた情報は、越戸ダムの上下流(区間6c, 7a)のみだった(図3d)。

矢作川におけるチャネルキャットフィッシュの分布情報を精査した結果、物証を伴わない捕獲・目撃事例は上流部から下流部までの広域で得られた一方、確実な採集記録は中流部のみから報告されていたことが明らかになった(図4)。矢作川全体での本種の採集記録の推移をみると、確実な記録の上流端は阿摺ダム湖(区間5b)、下流端は水源ダム湖(区間7d)だった。物証を伴わない捕獲事例にまで対象を広げると、上流側は阿摺ダム湖から数キロ上流に位置する百月発電所付近(区間5a、事例No. 30)、下流側は矢作古川分派点付近の水路(区間8a、事例No. 41)まで広がるが、それでも百月ダムより下流側(区間5a–8a)に限られた。過去の文献では、本種の分布域の上流端が矢作ダム湖(区間1b)にまで達する(矢作川水族館 2008; 片野ほか2010;片野2012;梅村2016)、もしくは達する可能性が高い(矢作川水族館2011)といった旨の記述が度々見られた。しかし、矢作ダム湖における本種の生息確認事例は2007年の目撃例1件(事例No. 16)のみに限られることから、現在同ダム湖に本種が生息しているという確証は得られていない。一方、本種の分布域の下流側に関しては、明治用水頭首工(水源ダム;区間7d)を下流端とする記述が多くの文献で見られ、確実な出現記録のある範囲と一致した。以上を踏まえると、現時点で把握できる本種の「分布域」には、分布情報の確度に対応して2つの階層があり、本種の生息が裏付けとともに確認された範囲は阿摺ダム湖(区間5b)から水源ダム湖(区間7d)まで、確度は低いが本種の生息している可能性のある範囲は矢作ダム湖(区間1b)から矢作古川分派地点(区間8a)まで、と捉えるのが妥当だろう。

個別の分布情報の確度にばらつき(不確実性)が含まれるという観点は、既往文献を参照する際にも重要である。本種の侵入初期にあたる2005–2010年に得られた分布情報をとりまとめた矢作川水族館(2011)では、その時点で得られていた情報を最大限に活用する意図で、目撃事例や伝聞情報といった確度の低い(不確実性を含む)分布情報しか得られていない地点も含めて本種の「分布域」とみなしている(阿部夏丸氏, 私信)。このような判断は、外来種対策における予防原則からすれば(特に個体数の少ないと思われる侵入初期には)十分合理的だと考えられるものの、分布域の根拠として確度の低い情報を用いた場合にはその旨を明示することが、後年の混乱を避けるために望ましいと考えられる。

水系内で過去に得られた本種の分布情報は、その確度を問わず、矢作川本川の中流部に集中していた。このような偏りは、(1)中流部のダム周辺における調査努力の集中および、(2)釣り人や漁業者による釣獲地点の偏り(サンプリングバイアス)によって生じたと考えられる。前者に関しては、矢作川水族館および豊田市矢作川研究所による継続調査が、2005年以降に複数の捕獲事例の報告されていた中流部のダム周辺において重点的に行われた点が最大の要因であろう。後者のサンプリングバイアスについては一般に、都市部から距離が近く、市民(釣り人)が水辺にアクセスしやすい地点ほどより多くのデータが集まりやすい傾向にある一方、釣り人が容易に侵入できない地点(たとえばダム湖や釣り禁止エリア)からはデータが得られにくいことが知られている(Millar et al. 2017; 佐橋ほか 2020)。矢作川の場合、中流部の阿摺ダムや越戸ダムは大都市である豊田市街から距離が近く、水辺へのアクセスも良いのに比べて、最上流の矢作ダムは市街地から遠く、ダム湖内での釣りにボートが必要なため釣りをするハードルが高いと考えられる[現地にたびたび赴いていた著者らの実感としても、釣り人に遭遇する機会は阿摺ダムや越戸ダムの方が多いように感じられた]。また、本種に関する情報収集(釣り人への聞き取り等)が豊田市を中心に行われていたことも、水源ダムより下流の区間(区間8a, b)からの分布情報が少なかった理由の一つと考えられる。今後、これらの偏り・バイアスに影響されずに本種の分布域を正確に把握するためには、水系全域をカバーする定量的な採集調査が求められる。具体的には、調査地点を上流から下流まである程度均等に配置した上で、調査努力量で標準化された定量データ(たとえば、努力量あたりの採捕数(CPUE);石崎ほか 2022)に基づいて各水域(区間)における本種の生息の有無や個体数を見積もる、といったアプローチが必要となるだろう。

広域の採集調査に際しては、採集地点および採集手法の選び方についても一考の余地がある。河川水辺の国勢調査や豊田市生物相調査のような広域・多地点を対象とするセンサス調査は、複数の手法を組み合わせ、複数地点で異なる季節に調査をおこなうことで、その場所の生物相をできるだけ網羅的にかつ漏れがないよう把握できるよう設計され(国土交通省水管理・国土保全局河川環境課2012; 梅村 2016)、外来種の早期検出への有効活用も期待されている(都築ほか 2012; 中村ほか 2013; 末吉ほか 2016)。しかし、矢作川水系で行われたセンサス調査(河川水辺の国勢調査および豊田市生物相調査)ではいずれもチャネルキャットフィッシュの生息は確認されなかった。このような「見落とし」の要因としては、(1)調査エリア、および(2)調査手法の問題が考えられる。まず前者については、センサス調査が通常、調査の実施主体が管理するエリア内でのみ行われる点が挙げられる。たとえば、国土交通省の実施する河川水辺の国勢調査は国土交通大臣の直轄管理区間内でのみ行われるが、本種の確実な出現記録が得られた地点とはほぼ重なっていない(図4)。このため、公開データ上に本種の採集記録が見つからない、すなわち「本種の生息が確認されていない」状況が生じていると考えられる。次に、調査手法に関しては、河川水辺の国勢調査、豊田市生物相調査のどちらも複数の採集手法(たとえば投網、張網、手網、定置網、延縄、カゴわな等)を併用していたが(梅村 2016)、採集された魚類の体長の内訳をみると、(体長は最大値・最小値しか記録されておらず、あくまで最大値に基づく定性的な確認ではあるが)全長10 cm未満の個体が大半を占めており、全長20 cmを超す個体(たとえばコイCyprinus carpioやニゴイHemibarbus barbusの成魚)の採集数は非常に少なかった(国土交通省河川水辺の国勢調査 2023)。このような偏りを考慮すると、全長数十センチメートルにまで成長するチャネルキャットフィッシュであっても、調査地点に生息していたにもかかわらず採集されなかった可能性がある。現状では、確実に本種の生息する水域でセンサス調査が行われた例はないが、調査手法に起因する「見落とし」を防ぐには、(1)既存手法による本種の採集効率の比較検討、 (2)大型個体(他魚種も含む)の採集により適した手法、たとえば浮かし延縄(山本ほか 2014)や連結式刺網(荒山・岩崎 2012; 水産庁 2012)の採用、ならびに(3)それらの効果的な運用法の確立(特に、採集効率のよい設置場所や時間帯の検討)が求められる。また、そもそも個体数の少ない外来種や希少種はセンサス調査では確認されにくい可能性もあるため、対象種を絞り、より採集効率の高い手法を選んで個別に設計した採集調査の実施も検討すべきだろう。

矢作川における本種の分布状況を把握する上で、釣り人等から提供された分布情報が上述の大規模センサスを補う役割を果たした点は注目に値する。本研究で抽出された確実な出現記録122件のうち、約12%にあたる14件が釣り人からの魚体提供ないし情報提供であった。特に、本研究で明らかになった確実な採集記録のある範囲の上流端および下流端、阿摺ダム湖(区間5b)と水源ダム湖(区間7d)からの採集記録はいずれも、水系内での本種の初確認から間もない2007年に釣り人や漁業者から報告されたものだった。すなわち、矢作川では、市民による偶発的な捕獲事例(や目撃情報)が適切に研究機関に共有されることで、外来種対策で最も重要とされる侵入初期の早期検出が(結果的に)可能となっていたのかもしれない。本種の分布把握において同様に釣り人や漁業者等の市民から提供された情報が活用された例としては、福島県内の阿武隈川や滋賀県内の琵琶湖・瀬田川、愛知県内のため池の報告がある(佐久間ほか2008;向井ほか2020;石崎ほか2022)。本研究も含めたこれらのケースを好例として、市民の取得した生物分布情報が適切な調査研究機関、ひいては行政にまでスムーズに共有されるような体制を流域スケールで構築できれば、外来種対策を初めとする流域の生物多様性保全・管理にとって有用に違いない。

最後に、本研究で明らかになった矢作川水系における本種の“生息状況”(分布情報の広がり)を踏まえて、今後重点を置いて優先的に取り組むべき課題について述べたい。第一に、水系内で得られた分布情報の空間的な偏りを解消するために、継続的な調査の行われてきた中流部(阿摺ダム直下から越戸ダム直下までの区間6a–7a)以外のエリア、すなわち阿摺ダム湖より上流(区間1a–5b)と越戸ダムより下流(区間7b–8b)における体系立った採集調査が必要だろう。とくに矢作ダム湖では、過去に目撃事例の報告されたダム湖流入地点での重点的な採集調査および釣り人への聞き取り調査が必要だと思われる。第二に、採集調査と併用しうる新たな手法として、近年発展の著しい環境DNA分析技術の導入も検討に値する。自然水域で採取した水試料に浮遊・存在するDNA(環境DNA)の分析による生物モニタリングは、目視や採捕等による従来の調査手法と比べて低コスト・高パフォーマンスであることが報告されている(高原ほか 2016)。同技術を野外のフィールドに適用するには、種特異的なプライマーの開発、種ごとの環境DNAの分解特性(寿命)の解明、適用先の水域における移送距離や滞留時間の把握など、実装までにいくつかの段階を踏む必要があるものの(山中ほか 2016)、本種の生息の有無を水系内の広い範囲で簡便に確かめられれば、上述した採集調査を補完する面でも非常に有用だろう。第三に、本種が継続的に採集されてきた阿摺ダムおよび越戸ダムにおける定期的な採集調査の再開・継続も重要だと思われる。既に侵入・定着してしまった外来種の管理にあたっては、根絶が難しい場合の現実的な管理方策として、個体数を一定程度以下に抑える低密度管理ないし、移動を阻害する人為的な障壁によって分布拡大を防ぐ封じ込めが選択肢の一つとなりうる(大澤・大前 2016)。矢作川では矢作第一・第二ダムを除く各ダムに魚道が整備されているものの、ダムを越えて上流方向への移動は下流方向へのそれと比べればいくらか困難だと想定され、2つのダムに挟まれた区間を1つの水域とみなせば、水域間の移動がダムで阻害されている状況にある。そのため、阿摺・越戸両ダム直下の淵における生息個体数を少しでも減らして低水準で抑えることにより、ダムを越えて上流側に移動する個体数の減少、すなわち上流側の水域への本種個体の導入圧(propagule pressure)の低減が期待できる。現時点では水系全体における本種の分布域ならびに生息個体数を正確に把握できていないため、本来の意味での低密度管理や封じ込めとは異なる、部分的でやや不完全な方策には留まるものの、過去の採集調査と地点・手法の共通するモニタリング調査を兼ねる意味も込めて、両ダム周辺における調査の実施が望まれる。

本研究の情報収集にあたって、阿部夏丸氏、新見克也氏、西村 淳氏、森 誠一博士から貴重な情報を提供いただいた。本研究の一部は公益信託富士フイルム・グリーンファンド研究助成「市民科学手法を活用した外来魚アメリカナマズの侵入前線検出」の援助を受けて行われた。ここに記して、深く感謝申し上げる。

ORCID iD

Makoto A. Yoshida, https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0003-1702-5493

付録1 表1. 釣り人等の市民から寄せられたチャネルキャットフィッシュの採集・目撃事例。情報の寄せられた順に通し番号(「事例No.」)を振り、水系内の区間(図1bを参照)および地点、提供者の属性と情報の種別、魚体が持ち込まれた場合には確認された魚種、採集または目撃された状況および個体の特徴についての聞き取り結果を整理した。各事例の報告された地点の位置関係は本文(https://doi.org/10.18960/hozen.2317)の図3に示した。

付録1 表2.矢作川におけるチャネルキャットフィッシュの確実な出現記録。著者らによる文献調査と情報収集および、矢作川水族館ならびに豊田市矢作川研究所による過去の採集データ(2005–2015年)と聞き取り調査メモ(2005–2017年)の整理を通じて確認された122個体分の確実な出現記録について、個体の採集順に通し番号(「個体ID」)を振った。釣り人等の市民から提供された個体については、付録1 表1の「事例No.」との対応関係を注記した。

表1.文献に記述された矢作川水系のチャネルキャットフィッシュ分布情報の変遷。文献同士の引用関係および、分布に関する記述の典拠を考慮して、分布情報の確度を以下の5段階に区分した。■:文献内の記述で確実な採集記録であることが確認できるもの。□文献番号: 他文献と重複する確実な採集記録。○:文献内で言及されているが採集記録の裏付けがないもの。×:文献内に採集できなかったことが明示されているもの。※文献番号:他文献の記述に依拠することが明白なもの。

| 文献番号 | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 引用文献 | #1 | #2 | #4 | #4 | #2,5 | #2,5 | #2,3 | #4,7 | ||

| 1a 矢作ダム上流 | × | |||||||||

| 1b 矢作ダム湖 | ○ | ※2 | ○ | ※4 | ※2 | ○ | ||||

| 2 矢作第1〜第2 | ||||||||||

| 3 矢作第2〜笹戸 | × | × | ||||||||

| 4 笹戸〜百月 | × | × | ||||||||

| 5a 百月〜阿摺 | × | ○ | × | |||||||

| 5b 阿摺ダム湖 | ■ | ※2 | ○ | ※4 | ※2 | |||||

| 6a 阿摺ダム直下 | × | ■ | ※2 | ○ | ※4 | ■ | □7 | □7 | □7 | |

| 6b 阿摺〜越戸 | × | ■ | ■ | × | ||||||

| 6c 越戸ダム湖 | ■ | |||||||||

| 7a 越戸ダム直下 | ■ | ※2 | ○ | ※4 | ■ | □7 | ||||

| 7b 越戸〜籠川合流 | × | ■ | ※2 | |||||||

| 7c 籠川合流〜水源 | ○ | × | ||||||||

| 7d 水源ダム湖 | ■ | ※2 | ○ | ※4 | ※2 | |||||

| 8a 水源〜分派点 | × | ○a | ※5 | |||||||

| 8b分派点〜河口 | × | ○b | ※5 |

#1: 長井・増田(1997)、#2: 矢作川水族館(2008)、#3: 荒尾(2010)、#4: 片野ほか(2010)、#5: 矢作川水族館(2011)、#6: 片野(2012)、#7: 山本ほか(2014)、#8: 梅村(2015)、#9: 梅村(2016)、#10: Yoshida et al. (2017)。○a: 支流巴川の情報。○b: 分派矢作古川の情報。

表2.矢作川本流の各区間におけるチャネルキャットフィッシュの採集個体数の推移。区間1と5はダムの湛水域(1b, 5b)を、区間6と7はダムの湛水域(6c, 7d)およびダム直下の淵(6a, 7a)を、同区間内の流水区間と分けて集計した。また、区間7の流水区間は県管理区間(7b)と国の直轄管理区間(7c)に、区間8は矢作古川の分派地点を境に上下流(8a, 8b)に分割した。表中の“ND”は、体系的な魚類相調査で本種が確認されなかったことを示す。*越戸ダム湖のはえ縄調査9回で未採集。

| # | 区間 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 計 |

| 1a | 矢作ダム上流 | ND | ND | 0 | ||||||||||||||||

| 1b | 矢作ダム湖 | ND | ND | ND | 0 | |||||||||||||||

| 2 | 矢作第1〜第2 | 0 | ||||||||||||||||||

| 3 | 矢作第2〜笹戸 | ND | ND | ND | ND | 0 | ||||||||||||||

| 4 | 笹戸〜百月 | ND | 0 | |||||||||||||||||

| 5a | 百月〜阿摺 | ND | 0 | |||||||||||||||||

| 5b | 阿摺ダム湖 | 3 | 3 | |||||||||||||||||

| 6a | 阿摺ダム直下 | 7 | 1 | 6 | 34 | 4 | 8 | 10 | 1 | 2 | 3 | 76 | ||||||||

| 6b | 阿摺〜越戸 | 1 | 1 | 3 | 1 | ND | 2 | 1 | 10 | |||||||||||

| 6c | 越戸ダム湖 | 0* | 5 | 3 | 8 | |||||||||||||||

| 7a | 越戸ダム直下 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 20 | |||||||||||

| 7b | 越戸〜籠川合流 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||

| 7c | 籠川合流〜水源 | ND | ND | ND | ND | ND | 0 | |||||||||||||

| 7d | 水源ダム湖 | 1 | 1 | |||||||||||||||||

| 8a | 水源〜分派点 | ND | ND | ND | ND | 0 | ||||||||||||||

| 8b | 分派点〜河口 | ND | ND | ND | ND | 0 | ||||||||||||||

| 計 | 1 | 1 | 16 | 8 | 7 | 38 | 10 | 10 | 14 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 122 |

図1.矢作川の本流にかかる7つのダム・堰堤の位置。(a)ダムは上流から、矢作第一ダム(Y1)、矢作第二ダム(Y2)、笹戸ダム(S)、百月ダム(D)、阿摺ダム(A)、越戸ダム(D)および明治用水頭首工(M;通称「水源ダム」)。 (b)チャネルキャットフィッシュの採集記録を整理するにあたって本研究で設定した16区間、 国の直轄管理区間、および河川水辺の国勢調査の調査地点(○)の対応関係。

図2.情報収集のために配布した(a)チラシおよび(b)連絡先カード(左:オモテ面、右:裏面)。

図3.矢作川におけるチャネルキャットフィッシュの採集記録および目撃事例の分布。(a) 2001–2019年に行われた河川水辺の国勢調査の調査地点および調査結果。いずれの年度・地点(✕)でも本種は採捕されなかった。(b–d) 釣り人等の市民から寄せられた情報の地点および年代による推移を、情報収集を行なった調査主体および期間に対応させて以下3期間に分けて図示した:(b) 2005–2010年(矢作川水族館)、(c) 2011–2014年(豊田市矢作川研究所)、(d) 2017–2022年(著者らによる情報収集)。個々の情報については、その確度に応じて魚体提供(●)、情報提供者本人の捕獲経験(△)、本人の目撃談または他人からの伝聞(※)の3ランクに分けて地図中に示した。また、本種が採捕・目撃されなかった地点(✕)もあわせて示した。各シンボルに付した番号は、聞き取り情報(付録1 表1)の「事例No.」と対応する。

図4.情報の確度に基づいて整理した、矢作川におけるチャネルキャットフィッシュの分布情報の地理的な範囲。地図(a)および模式図(b)中では、確度の高い順に、確実な出現記録のみ(実線)、確実な出現記録および捕獲事例(破線)、出現記録および捕獲・目撃事例(点線)の3通りで範囲を示した。参考のため、河川水辺の国勢調査の調査地点を黒の三角(▲)で示すとともに、区間ごとに過去に報告のある最も確度の高い情報の種別を以下のシンボルで示した:確実な出現記録(●)、捕獲事例(△)、目撃事例(*)。