2024 年 73 巻 3 号 p. 588-594

2024 年 73 巻 3 号 p. 588-594

尿沈渣の尿酸アンモニウム(ammonium urate; AU)結晶において,アトラスでは認めないウニ様,針状,放射球状,亜鈴状(鉄アレイ状)等の様々な形態を示した症例を経験したので報告する。症例1:30代,女性,妊娠6カ月。3週間前他県で両側水腎症にて点滴のみの入院加療,鈍痛持続のため紹介状目的で当院泌尿器科受診。尿沈渣にてウニ様,針状の黄褐色の結晶を多数認める。症例2:90代,女性。他院より当院地域包括ケア病棟に入院後,状態把握と発熱のため検査を実施,尿沈渣にて放射球状,鉄アレイ状等の黄褐色の結晶を認める。両症例とも鏡検による判断困難のため,結晶を収集し結石分析の検査を実施,酸性AUの結果となる。AU結晶は棘を有する球状とされているが,本症例より,ウニ様,針状,放射球状,鉄アレイ状等の様々な形態をとることが示された。

Ammonium urate (AU) crystals in urine sediment showed various shapes that were not found in the atlas, such as sea urchin-like, needle-like, radial spherical, and dumbbell-like (iron array-like). Case 1: Female in her 30s, 6 months pregnant. Three weeks prior, she was admitted to the urology department of our hospital for bilateral hydronephrosis in another prefecture and received only intravenous drip treatment. Due to persistent dull pain, she visited the urology department of our hospital for letter of reference. Many sea urchin-like, needle-shaped, yellow-brown crystals were observed in the urine sediment. Case 2: Female in her 90s. After being admitted to our hospital’s community comprehensive care ward from another hospital, tests were conducted to assess her condition and check for fever. Yellowish brown crystals in the form of radial spheres and iron arrays were found in the urine sediment. In both cases, it was difficult to diagnose by microscopic examination, therefore crystals were collected and stone analysis was performed, which revealed acidic AU. AU crystals are spherical with spines, but this case showed that they can take a variety of shapes, including sea urchin-like, needle-like, radial spherical, and iron array-like shapes.

尿酸アンモニウム(ammonium urate; AU)結晶は,アルカリ性尿,弱酸性尿に認め,ウイルス性胃腸炎,緩下剤の乱用,糖尿病ケトアシドーシスにおいて,酸性AUの形成による結石症,腎後性急性腎不全発症の報告がされている1)~4)。そのため,酸性AU結晶の検出は臨床的意義が高い5)。結晶形態としては,棘を有する褐色球状の結晶とされ,様々なアトラスに棘を有する球状の写真が掲載されている。

尿沈渣における結晶の判定は,形態的な特徴や尿のpHから推察することが日常的であり,判定に苦慮する場合はアトラスを用いて推定する。アトラスで推定できない場合や,確信が持てない場合は更に溶解性試験を行うが,アトラスに頼る部分は大きい。

今回我々はAU結晶において,アトラスでは認めないウニ様,針状,放射球状,亜鈴状(鉄アレイ状)等の様々な形態を示した症例を経験したので報告する。

30代女性。

主訴:右側腹部痛。

現病歴:妊娠6カ月,3週間前に他県で右側優位の両側水腎症のため,5日間点滴のみの入院。その後2週間は鈍痛無く,2日前より右側腹部痛出現。疝痛無くも鈍痛持続のため,産婦人科のある病院への紹介目的で当院泌尿器科受診。

2. 症例290代女性。

現病歴:4週間前,意識障害,腹痛にて救急搬送。高齢のため,搬送先で入院し経過観察となるが,その後日常生活動作(activities of daily living; ADL)の低下を認め,当院地域包括ケア病棟に転院となる。入院時のCT検査で左後頭葉梗塞を認め,トロンボキサン合成酵素阻害剤による投薬治療が開始される。入院1週間目に食事の経口摂取量減少のため状態確認目的,入院2週間目に発熱が有り,両日血液検査と尿検査が依頼される。

検査結果をTable 1に示す。

| 尿定性 | 血液学検査 | ||

| 項目 | 結果 | WBC(×102/μL) | 90 |

| 比重 | 1.019 | RBC(×104/μL) | 386 |

| pH | 6.5 | Hb(g/dL) | 12.1 |

| 蛋白 | 2+ | Hct(%) | 35.3 |

| ブドウ糖 | − | MCV(fL) | 91.5 |

| ケトン体 | − | MCH(pg) | 31.3 |

| 潜血 | 3+ | MCHC(g/dL) | 34.3 |

| ウロビリノーゲン | ± | PLT(×104/μL) | 31.4 |

| ビリルビン | − | 生化学検査 | |

| 白血球 | 1+ | TP(g/dL) | 6.2 |

| 亜硝酸塩還元 | − | ALB(g/dL) | 3.1 |

| 色調 | 赤 | BUN(mg/dL) | 12.9 |

| 混濁 | 混濁 | UA(mg/dL) | 4.6 |

| 尿沈渣 | CRE(mg/dL) | 0.5 | |

| 赤血球 | ≥ 100/HPF | eGFR(mL/min/1.73 m2) | 114.2 |

| 白血球 | 5–9/HPF | Na(mEq/L) | 136 |

| 扁平上皮 | 5–9/HPF | K(mEq/L) | 4.7 |

| 尿路上皮 | < 1/HPF | Cl(mEq/L) | 105 |

| 尿細管上皮 | < 1/HPF | IP(mg/dL) | 3.8 |

| 円柱 | − | Ca(mg/dL) | 9.1 |

| 細菌 | 2+ | T-BIL(mg/dL) | 0.81 |

| 蓚酸カルシウム | 1+ | TCHO(mg/dL) | 306 |

| その他 | 不明結晶 | ALP(U/L) | 187 |

| γ-GTP(U/L) | 11 | ||

| AST(U/L) | 15 | ||

| ALT(U/L) | 17 | ||

| LDH(U/L) | 137 | ||

| CRP(mg/dL) | 0.84 | ||

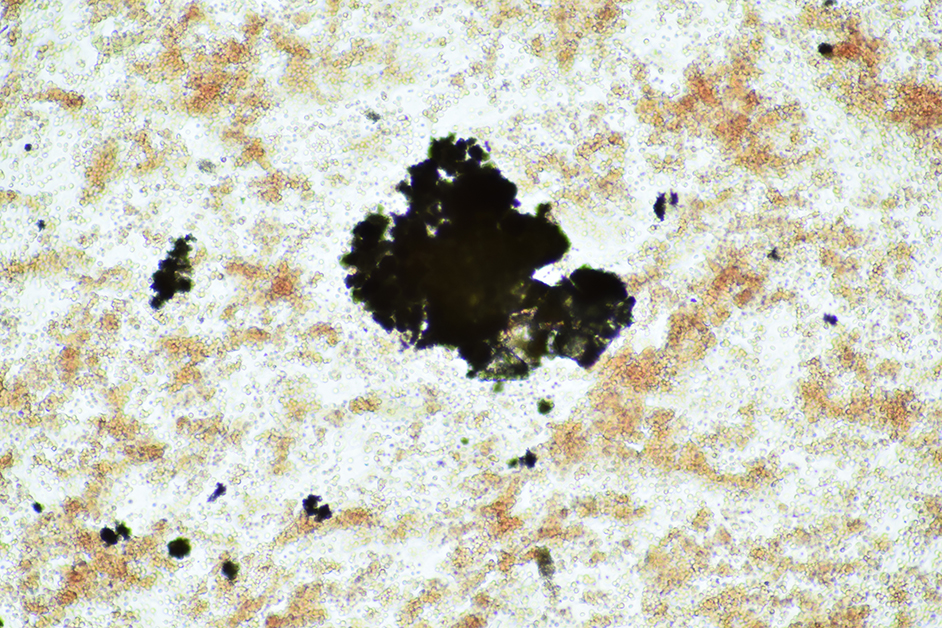

尿検査において鮮血色の肉眼的血尿と細かな結石と思われる黒褐色粒状固体を認め,尿沈渣では黒褐色でウニ様の結晶の塊を認める(Figure 1)。塊以外にも黄褐色のウニ様や針状の結晶を認めた(Figure 2)。当初患者情報がほぼ無く,トスフロキサシン(tosufloxacin; TFLX)結晶は淡黄褐色・針状で集合して束状又はウニ様の球状形態を示す6)とされているため,形態からTFLX結晶を疑った。しかし臨床に問い合わせた結果,妊娠中の患者であることが分かり薬物等の可能性は極めて低くなった。そのため同定が困難と判断し,臨床側に相談して不明結晶として報告した。その後,腎臓超音波検査の結果から右側優位の両側水腎症,両側尿管結石症疑いとして他院に紹介される。不明結晶と報告したが,薬物等の結晶である可能性が低く,自然に形成される結晶である可能性が高いため,今後の結果報告に必要と判断し,残余検体を沈渣にして1本の滅菌スピッツに収集し,ドライヤーの冷風で乾燥させた検体で外部委託の結石分析を行った。その結果,酸性AUであった(Figure 3)。

入院1週間目(状態確認)と2週間目(発熱時)の検査結果をTable 2に示す。入院1週目の尿沈渣で褐色球状のAU結晶と判断できる結晶と,褐色で放射球状や鉄アレイ状等の結晶を多数認めた。AU結晶と鉄アレイ状の中間の形態を示す結晶もあり,鉄アレイ状の結晶がAU結晶である可能性を疑ったが,AU結晶が鉄アレイ状の形態をとるとの確証がなかったため,不明結晶として報告した。また,残余検体が無かったためそれ以上の同定検査はできなかった。その後,入院2週目の尿沈渣で再び褐色放射球状,鉄アレイ状の結晶を多数認めた(Figure 4)。1週目よりもAU結晶と判断できる結晶の割合が増えていたが,放射球状,鉄アレイ状の結晶も1週目と変わらず多数認めた。今後の結果報告のため,残余検体を症例1と同様の検体処理を行い,外部委託によって結石分析を行った。その結果酸性AUであった(Figure 5)。両日とも尿沈渣上は多数の結晶を認めたが,入院2週間目に行ったCT検査では,胸部のため腎全体ではないが,結石は認めなかった。

| 項目 | 結果 | 項目 | 結果 | ||

|---|---|---|---|---|---|

| 入院1週間目 | 入院2週間目 | 入院1週間目 | 入院2週間目 | ||

| 尿定性検査 | 血液学検査 | ||||

| 比重 | 1.026 | 1.005 | WBC(×102/μL) | 56 | 139 |

| pH | 6 | 6 | RBC(×104/μL) | 432 | 409 |

| 蛋白 | 2+ | 1+ | Hb(g/dL) | 13 | 12.5 |

| ブドウ糖 | − | − | Hct(%) | 40.1 | 37.1 |

| ケトン体 | 1+ | − | MCV(fL) | 92.8 | 90.7 |

| 潜血 | 1+ | 2+ | MCH(pg) | 30.1 | 30.6 |

| ウロビリノーゲン | ± | ± | MCHC(g/dL) | 32.4 | 33.7 |

| ビリルビン | − | − | PLT(×104/μL) | 30.7 | 24.3 |

| 白血球 | 2+ | 3+ | 生化学検査 | ||

| 亜硝酸塩還元 | 1+ | 1+ | TP(g/dL) | 6.4 | 5.2 |

| 色調 | 黄褐色 | 麦藁色 | ALB(g/dL) | 3.2 | 2.4 |

| 混濁 | 混濁 | 混濁 | BUN(mg/dL) | 36.8 | 16.9 |

| 尿沈渣 | UA(mg/dL) | 10.8 | 5.8 | ||

| 赤血球 | 1–4/HPF | 1–4/HPF | CRE(mg/dL) | 0.74 | 1.05 |

| 白血球 | 10–19/HPF | 30–49/HPF | eGFR(mL/min/1.73 m2) | 53.5 | 36.5 |

| 扁平上皮 | < 1/HPF | < 1/HPF | Na(mEq/L) | 158 | 139 |

| 尿路上皮 | < 1/HPF | < 1/HPF | K(mEq/L) | 3.2 | 3.2 |

| 尿細管上皮 | < 1/HPF | < 1/HPF | Cl(mEq/L) | 110 | 95 |

| 円柱 | 5–9/WF | − | IP(mg/dL) | 3.6 | 3.3 |

| 細菌 | 3+ | 3+ | Ca(mg/dL) | 9 | 8.8 |

| 真菌 | 2+ | 2+ | ALP(U/L)(IFCC) | 18 | 20 |

| 尿酸アンモニウム結晶 | 1+ | 2+ | γ-GTP(U/L) | 28 | 20 |

| その他 | 不明結晶 | 不明結晶 | AST(U/L) | 41 | 79 |

| 尿生化学検査 | ALT(U/L) | 19 | 33 | ||

| 随時尿UA(mg/dL) | 80.1 | 74.4 | LDH(U/L)(IFCC) | 357 | 419 |

| 随時尿CRE(mg/dL) | 144.62 | 38.32 | CRP(mg/dL) | 0.16 | 1.79 |

症例1では妊娠6カ月であり,それ以前から結石の存在が疑われることから,妊娠初期の悪阻による嘔吐,食欲不振による脱水により,ウイルス性胃腸炎で報告されているようなH+の尿中排泄亢進による代償作用として尿細管でのアンモニア産生が起こり1),2),妊娠によるエストロゲンの増加で尿酸排泄が亢進したため酸性AUが産生されたと推察される。

症例2では,当院入院後嘔吐や下痢の症状は認められなかったが,Table 2の入院1週間目の血清BUN,UA等の検査結果から,食欲不振による脱水があったと推察される。しかし,脱水による尿細管でのアンモニア産生も考えられるが,尿沈渣で細菌が3+であることから,膀胱内の細菌によるアンモニア産生も否定はできない。尿中UAが高値であることから,尿細管と細菌どちらか,または両方により産生されたアンモニアにより,酸性AUが産生されたと考える。

AU結晶はアトラス等で棘を有する褐色球状の結晶とされているが,今回我々が経験したように,ウニ様,針状,放射球状,鉄アレイ状等の様々な形態をとることが示された。放射球状は車軸状に見える結晶もあったため,アデニン・ホスホリボシルトランスフェラーゼ(adenine phosphoribosyltransferase; APRT)欠損症で認められる,2,8-ジヒドロキシアデニン(2,8-dihydroxyadenine; 2,8-DHA)結晶を見慣れていない場合,判別が難しいと思われる。また,AU結晶で認められた鉄アレイ状は,蓚酸カルシウム結晶や炭酸カルシウム結晶で認められる鉄アレイ状に類似している。更に,ウニ様はTFLX結晶として報告されている形態6),7)に特に類似しており,我々も当初はTFLX結晶を疑った。そのことからも,AU結晶をアトラスに記載されているとおり棘を有する球状褐色の結晶と認識していると,2,8-DHA結晶,蓚酸カルシウム結晶,炭酸カルシウム結晶,TFLX結晶等と誤認してしまう可能性が考えられる。そのため,AU結晶の可能性が否定できない場合,AU結晶は60℃の加温で溶解するため8),60℃の加温による溶解の有無を確認することが望ましいと考える。

形態だけで結晶を判断するのは危険ではあるが,限られた時間で結果を報告するには形態の特徴から判断することも重要と考えるため,見慣れない結晶を多数認めた場合は結晶を同定し,画像を交えて知識の共有を図ることが望ましいと考える。また,確定に至る形態的特徴も大切ではあるが,鑑別時の注意のために類似した結晶の提示も必要である。しかしながら,2009年の検査と技術の増刊号にはAU結晶として褐色球状の結晶が掲載されているが8),近年発行される一般検査の技術教本やアトラス等は,棘を有する球状の写真のみが掲載されており,褐色球状の写真が掲載されていない9)~12)。そのため棘を認めなければ,AU結晶と判断できない可能性が考えられる。

AU結晶は棘を有する褐色球状以外に,TFLX結晶と形態が類似するウニ様,2,8-DHA結晶と誤認する可能性がある放射球状,蓚酸カルシウム結晶と炭酸カルシウム結晶で認められる鉄アレイ状,さらに針状の形態を示す場合がある。そのため,TFLX結晶や2,8-DHA結晶,鉄アレイ状の蓚酸カルシウム結晶や炭酸カルシウム結晶を疑う場合,AU結晶の可能性も念頭に置く必要がある。

本報告は白山石川医療企業団,公立つるぎ病院倫理審査委員会の承認を得た(倫審第4-13号)。

本論文に関連し,開示すべきCOI 状態にある企業等はありません。