Ⅱ. 方法

1. 想定される利用者・施設

本診療ガイドラインの対象ユーザーは,病院,介護施設,在宅において,医師,歯科医師,言語聴覚士など幅広い職種と連携して摂食嚥下ケアを行う看護師を想定している.

2. ガイドライン作成組織における構成員とその役割

図1に本診療ガイドラインの作成組織を示す(図1).「看護ケアのための摂食嚥下時の誤嚥・咽頭残留アセスメントに関する診療ガイドライン」作成組織は,JANSを主たる学会とし,主に3つの部門から構成されている.

主な3部門は,「看護ケア開発・標準化委員会 統括委員会」「診療ガイドライン作成グループ」「診療ガイドライン作成システマティックレビューチーム」から成る.看護ケア開発・標準化委員会 統括委員会は,この診療ガイドラインを作成するために2018年4月に結成され,看護技術開発,老年看護,在宅看護,摂食嚥下障害看護,リハビリテーション医学,医学教育,診療ガイドライン作成方法論の専門家から構成されている.診療ガイドライン作成グループは,本ガイドラインの作成に必要な専門知識を有する看護技術開発,老年看護,在宅看護,摂食嚥下障害看護,リハビリテーション医学,摂食嚥下障害ケアに精通した歯科,システマティックレビューの専門家を含んで結成された.システマティックレビューチームは診療ガイドライン作成グループから独立しており,そのメンバーは2018年5月の看護ケア開発・標準化委員会における統括委員会によって推薦・任命された.システマティックレビューチームメンバーの選考基準として,博士号取得者であること,筆頭著者として少なくとも1報の原著論文を発表していること,などが挙げられた.

また,3部門のほか,パネル委員,協力委員,事務局も選任された.パネル委員は,診療ガイドライン作成グループメンバーからリハビリテーション医1名,歯科医師1名,看護師4名の計6名,外部協力者から摂食嚥下障害看護認定看護師2名,言語聴覚士1名を選出した.パネル委員は2019年10月と2020年4月に召集され,診療ガイドライン作成プロセスの推奨事項を決定した.協力委員は,システマティックレビューのための文献抽出に必要な専門知識を有するヘルスサイエンス情報専門員(上級)であった.事務局は,診療ガイドライン作成全般の組織運営を行った.

これらの組織には,JANSの会員でないものも含まれ,外部協力委員と称する.原案完成後,上記構成団体から独立した専門家から外部評価委員を外部評価団体として選定した.外部評価委員は,老年医学,リハビリテーション,在宅医療,診療ガイドライン作成などの専門分野の学術団体から選出された.

3. ガイドラインの作成方法

1) 作成

摂食嚥下障害のある対象は,病院,老人ホーム,在宅などに広く分布している.摂食嚥下障害で特に問題となるのは,食べ物が気管に入る誤嚥と,食べ物が咽頭に貯まる咽頭残留である.これらは窒息や誤嚥性肺炎を引き起こし,生命を脅かすことになる.逆に,安全性を重視するあまり,経口摂取を制限することは,食べる楽しみを失い,個人の生活の質(QOL)を低下させることにつながる.日本では,医師,歯科医師,看護師,言語聴覚士,理学療法士,作業療法士,管理栄養士,薬剤師,歯科衛生士,介護福祉士の多職種連携により,摂食嚥下時の誤嚥や咽頭残留があっても安全に口から食べられるように,摂食嚥下リハビリテーションが実施されている.看護師には,摂食嚥下時に誤嚥や咽頭残留がある人が,日常生活の中で食事機能を維持・回復できるよう支援することが求められている.摂食嚥下機能の維持・回復を支援するためには,病院・施設・在宅のどの場面でも活用でき,医師をはじめとする多職種と連携して提供する摂食嚥下ケアの選択の目安となる診療ガイドラインが必要である.特に,在宅や施設で療養する患者は,医師による嚥下造影検査(Videofluoroscopic Swallow Study; VFSS)やFEESを受ける機会が限られており,看護師が主治医やリハビリテーション医などの多職種と連携して評価を行うことが求められている.また,近年では看護師による超音波診断装置や内視鏡を用いた誤嚥や咽頭残留の観察に関する研究や教育プログラムが普及しており,摂食嚥下ケアの選択におけるこれらの装置の活用方法に関する標準ガイドラインの策定が求められている.言語聴覚士の役割と重なる部分もあるが,摂食嚥下リハビリテーションにおける看護師の役割は,日常生活における誤嚥や咽頭残留の評価と,それに基づく誤嚥や誤嚥性肺炎の予防である.

このような背景を踏まえ,本診療ガイドラインは,研究エビデンスと益と害のバランスや患者の価値観などの多面的な要素に基づき,ケア選択の方針を決定するための具体的な道筋を示すことを目指し,「Minds診療ガイドライン作成マニュアル2017」に従って作成したものである.CQは,実際の摂食嚥下ケア選択の場面で遭遇するもの,判断が難しいもの,臨床転帰の向上が期待されるものに設定された.推奨は,意思決定に関わる様々な立場のパネルメンバーによって決定された.本ガイドラインは,全体を通して中立性,透明性を確保しながら作成されている.

この診療ガイドラインは,日本における摂食嚥下時の誤嚥・咽頭残留物のある方の診療の流れに基づいており,海外のVFSS・FEESの実践とは異なる可能性がある.ここでは欧米の例としてVFSS・FEESの実施について説明する.米国では,言語聴覚士(Speech-Language Pathologist; SLP)が医師の依頼により,摂食嚥下時の誤嚥や咽頭残留物のスクリーニング検査や詳細な検査・評価を行っている.州によって法律は異なるが,アメリカでは診断に関わるVFSSやFEESをSLPが担当することが多いようである.欧州では近年教育プログラムが整備され,SLPがFEESを担当するようになったが,これまでは日本と同様,医師がFEESを担当することが多かった.システマティックレビューは,英語論文と日本語論文の両方で文献検索を行い,海外の幅広いエビデンスに基づいて推奨しているが,診療ガイドラインを使用する際には,日本と海外の医療システムの違いを念頭に置くことが必要である.

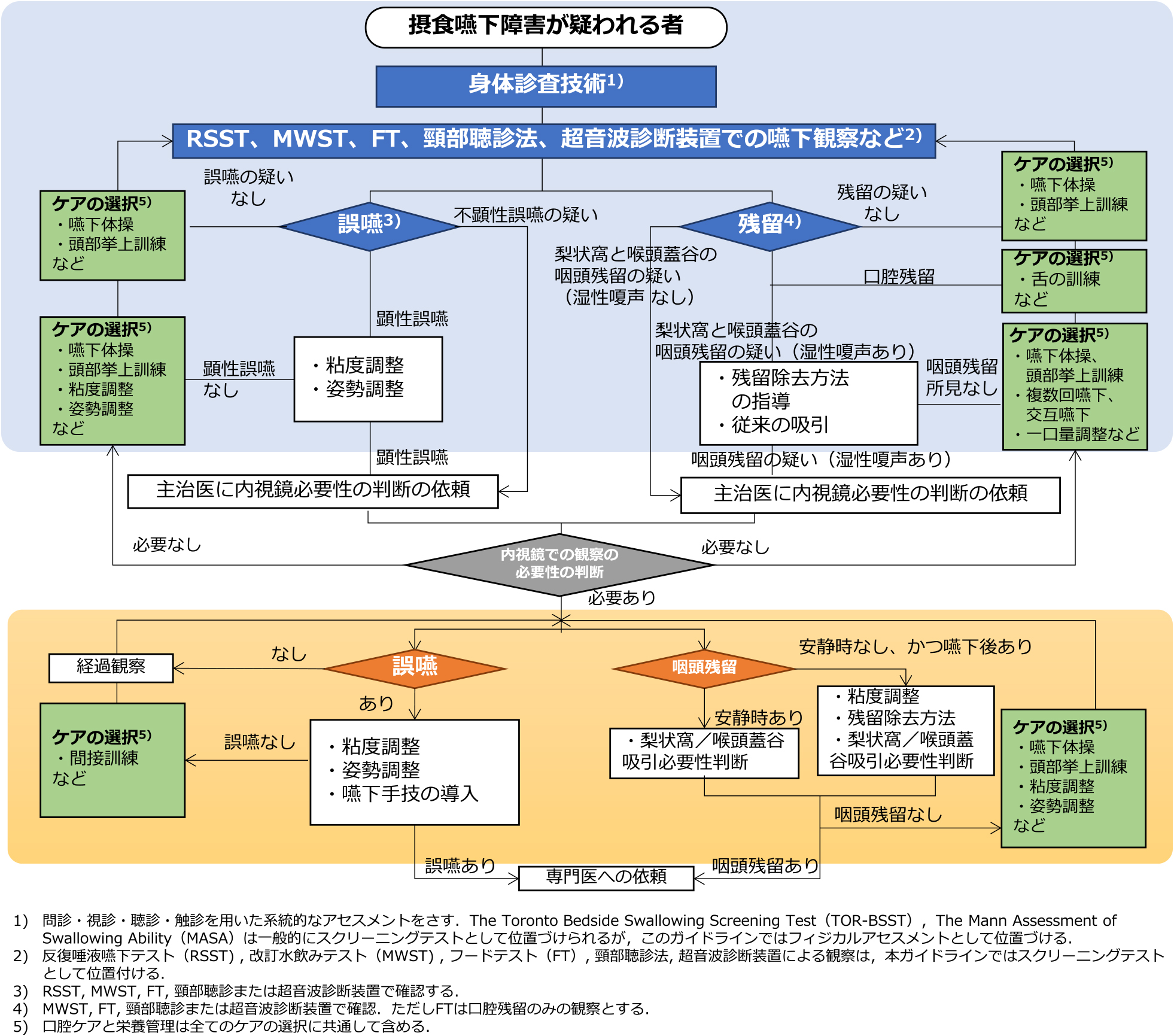

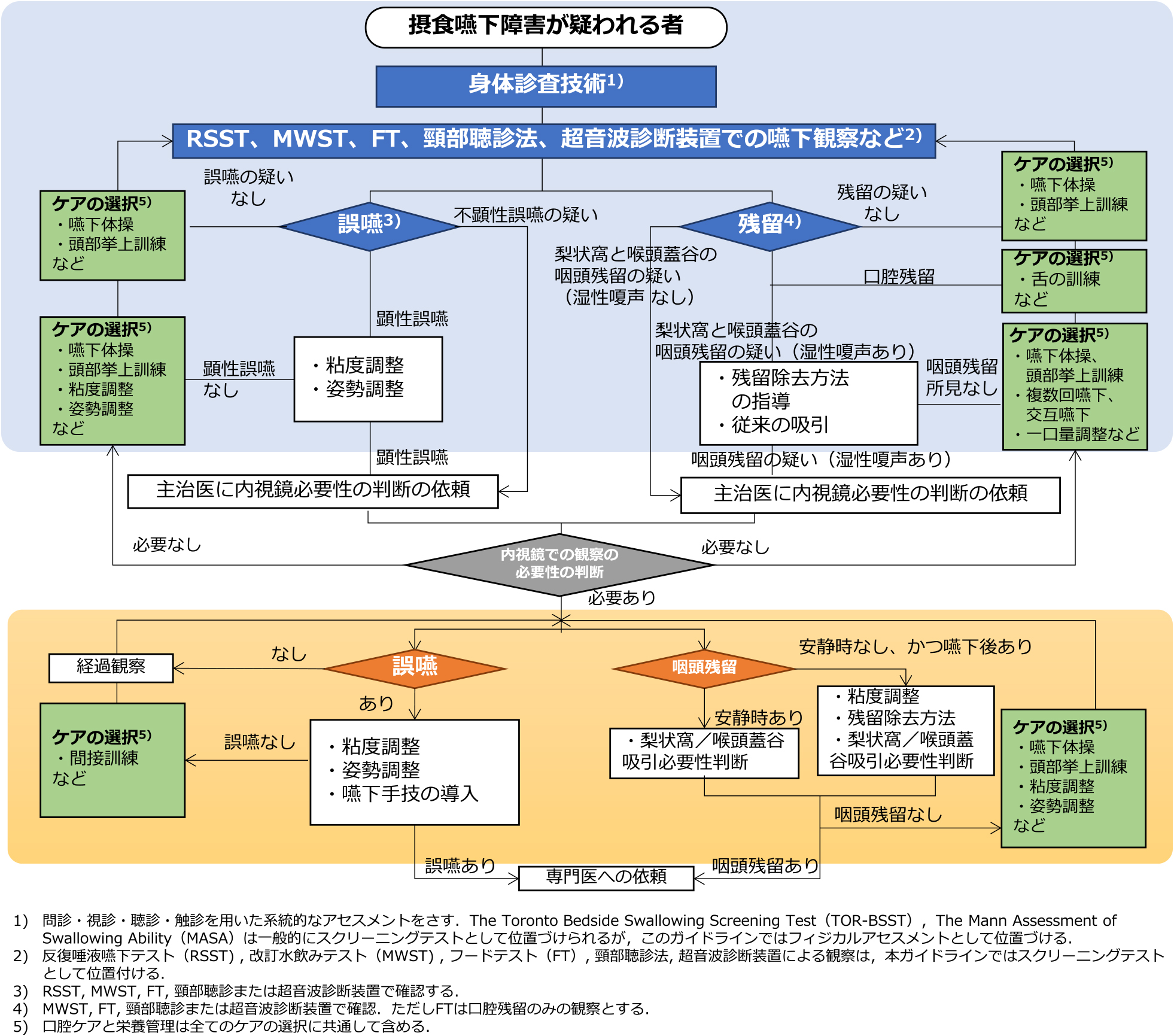

2) アセスメントに基づく看護ケア選択のアルゴリズム

安全な食事摂取を実現するための,フィジカルアセスメント,スクリーニング,精査・総合評価,目標設定,実施のためのケア選択の流れを図2のアルゴリズムに示す.図2は,AMEDの研究“アドバンストな看護技術を導入した在宅・介護施設療養者の摂食嚥下・排便を支える多職種連携システムの構築”で開発されたものである.本研究では,図2に示すように「超音波診断装置による観察に基づくケア選択」と「嚥下内視鏡による観察に基づくケア選択」の領域でケアの標準化を図った.

図2

このアルゴリズムは,摂食嚥下障害が疑われる人を対象としている.本ガイドラインのCQは,このアルゴリズムに沿ったものである.看護師は身体的評価,すなわち身体診査技術(問診,視診,聴診,触診)を用いた系統的評価を行い,症状を判断し,次に誤嚥および咽頭残留のスクリーニングを行う必要がある.系統的評価とは,患者の過去の病歴,現在患者が経験している問題,患者の身体的評価の所見のレビューからなる評価と定義される(Baid et al., 2016).本ガイドラインのシステマティックレビューでは,フィジカルアセスメントには,患者や家族への問診から得られる情報と,摂食嚥下に関わる脳神経系(主に嗅神経,視神経,三叉神経,顔面神経,舌咽神経,迷走神経,副神経,舌下神経),呼吸器系,栄養状態などの身体診査,具体的には顔貌,会話,口唇,顎関節,口腔内,舌,軟口蓋,前口蓋弓,口腔知覚,喉頭,気管,肺,全身状態について,問診,視診,触診,聴診,打診から確認する.また,Toronto Bedside Swallowing Screening Test(TOR-BSST)(Martino et al., 2009)やMann Assessment of Swallowing Ability(MASA)(Mann, 2002)は,一般にスクリーニング検査とされているが,この診療ガイドラインの作成に際して行われたシステマティックレビューでは身体評価に含めた.

スクリーニング検査としては,反復唾液嚥下テスト(Repetitive Saliva Swallowing Test; RSST),改訂水飲みテスト(Modified Water Swallowing Test; MWST),フードテスト(Food Test; FT),頸部聴診法,超音波診断装置による観察を含めた.スクリーニング検査は,誤嚥を観察するものと,咽頭残留物を観察するものとで選択する検査が異なる.誤嚥は,RSST,MWST,FT,頸部聴診,超音波診断装置で評価する.咽頭残留はMWST,頸部聴診,超音波診断装置で評価し,口腔残留はFTで評価する.各スクリーニングの選択順序は,第1にRSST,第2にMWSTとFT,第3に頸部聴診法または超音波診断装置による観察が推奨されるが,患者の希望や検査を行う環境条件によって選択されるべきである.異常が疑われる場合は,この評価に基づき,誤嚥や咽頭残留の防止を目的とした適切なケアを選択するが,それでも問題がある場合は,主治医に内視鏡検査での観察の必要性の判断の依頼がされる.内視鏡による観察の必要性は,患者の嚥下障害の緊急性,利用可能な医療資源,患者や家族の希望などを総合的に判断し,主治医,看護師,言語聴覚士,歯科医師,理学療法士など摂食嚥下リハビリテーションに関わる専門家が話し合いながら決定する.

超音波診断装置を用いた観察は,超音波診断装置を用いた誤嚥・咽頭残留の観察技術について実践可能なレベルであると指導者が認めた看護師が行うことが求められる.医師が内視鏡検査が必要と判断した場合,摂食嚥下障害看護認定看護師または摂食嚥下に関する専門的な知識・経験を有する看護師等で,内視鏡での誤嚥・咽頭残留観察の教育を受け,内視鏡での誤嚥・咽頭残留観察技術を実践できるレベルであると指導医が認めた者が,内視鏡を用いて観察を行うことが可能である.看護師は,内視鏡を鼻腔から軟口蓋まで挿入し,咽頭腔を観察する.誤嚥や咽頭残留物が観察された場合,誤嚥や咽頭残留物が低減されるよう患者をケアする必要があるが,問題が続く場合は,リハビリテーション医などの専門家に紹介し,さらに詳しく検査する必要がある.このアルゴリズムによれば,看護師は身体診査技術,スクリーニング検査,頸部聴診,超音波検査,内視鏡検査に基づいて誤嚥や咽頭残留を減らすケアを行うことで,これらを行わない場合よりも効果的に肺炎を予防できると考えられる.

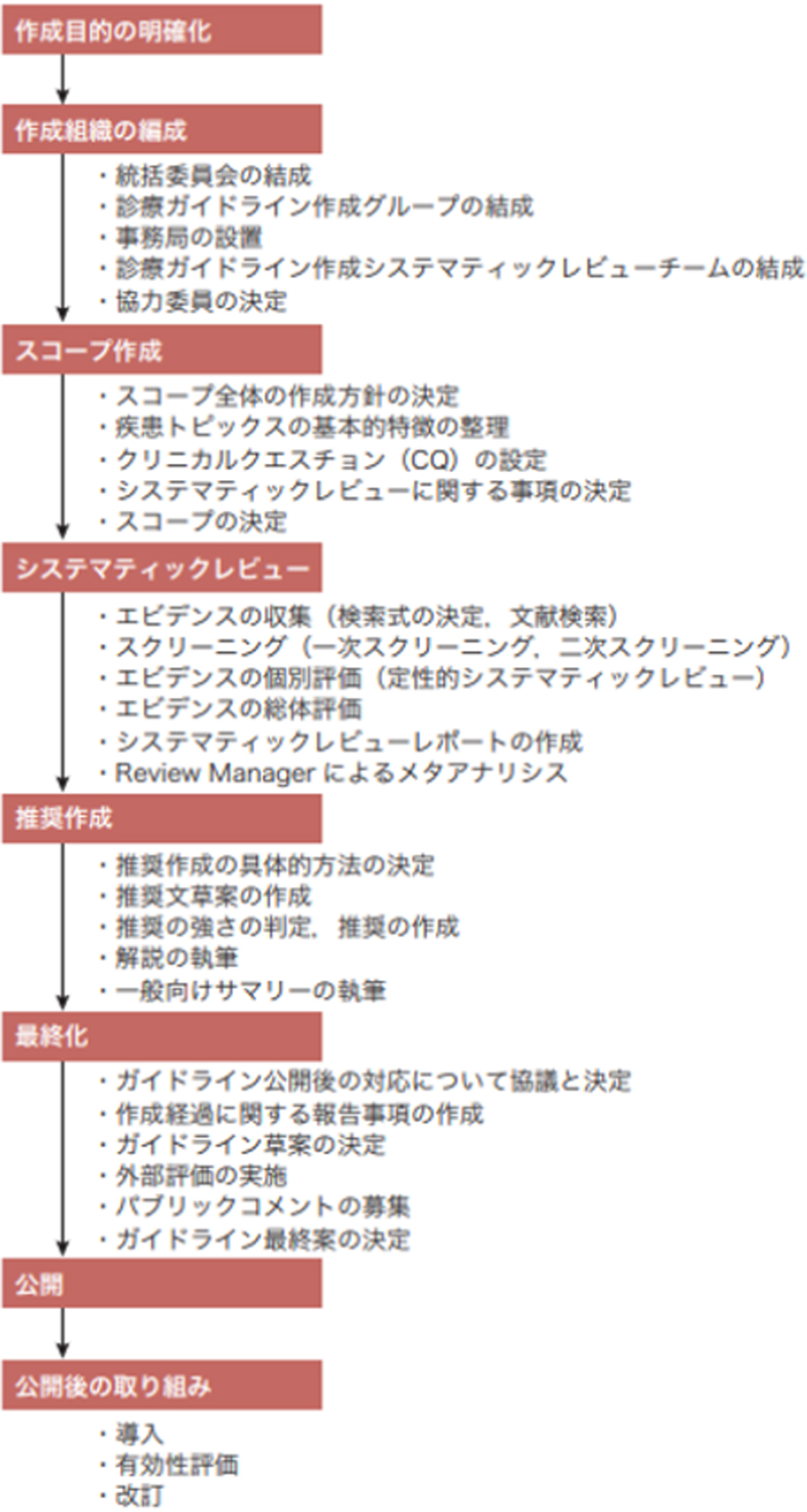

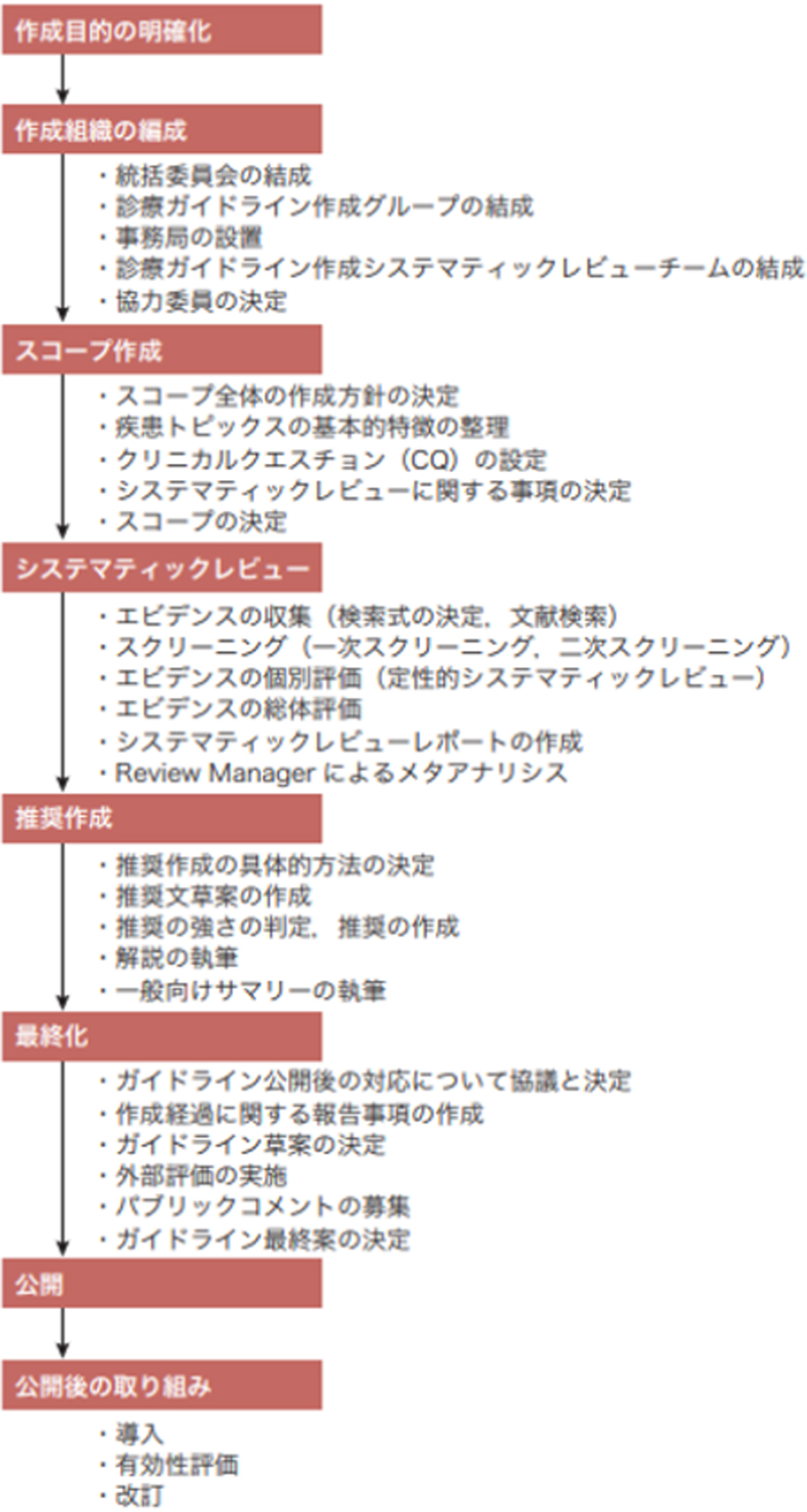

3) 開発プロセス

本診療ガイドラインは,国際的に広く用いられているGRADE(Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation)システムが提唱するエビデンスの強さの分類を採用した「Minds診療ガイドライン作成マニュアル2017」に従って作成されている.図3に本診療ガイドラインの作成過程の概要を示す.

図3

JANSが本診療ガイドライン作成の目的を明確にした後,統括委員会が発足し,診療ガイドライン作成が開始された.2018年4月,「Minds診療ガイドライン作成マニュアル2017」に基づき,診療ガイドライン作成グループを結成,事務局を設置し,診療ガイドライン作成システマティックレビューチームを編成し,協力委員を決定した.

(2) スコープの策定

スコープ策定は,統括委員会で全体のスコープ策定方針が決定された後,診療ガイドライン作成グループが疾患テーマ(摂食嚥下時の誤嚥・咽頭残留)の基本特性を整理し,CQの候補を選定した.選定されたCQ候補は,2018年10月に統括委員会の監修のもと10本のCQに絞り込まれ,絞り込まれたCQごとにシステマティックレビューに関するルールが決定された

ルールとしては,エビデンス検索の方法(エビデンスの種類,データベース,検索方法,検索期間),文献の選択・除外の基準,エビデンス評価結果の統合の方法などがある.これらのステップを経て,スコープを決定した.摂食嚥下時の誤嚥・咽頭残留の基本的特徴,摂食嚥下ケアの選択アルゴリズムに続き,スコープの具体的内容として,主に3つの項目(診療ガイドラインの対象内容に関する項目,システマティックレビューに関する項目,推奨から確定・出版までのプロセスに関する項目)を決定した.1つ目の診療ガイドラインが対象とする内容には,タイトル,目的,トピック,想定されるユーザー,既存の診療ガイドラインとの関係,重要な臨床課題,診療ガイドラインの範囲,CQリストが含まれる.2つ目は,システマティックレビューについてで,レビュースケジュール,エビデンス検索,論文選択基準,包含・除外基準,エビデンス評価・統合の方法などが記載されている.3つ目の項目は,推奨の作成から確定,公表までで,推奨作成の基本方針,確定,外部評価の具体的方法,公表までのスケジュールなどが記載されている.

(3) システマティックレビューの実施

2018年5月より各CQについてシステマティックレビューチームメンバーを任命し,システマティックレビューを実施するよう依頼した.エビデンス収集の際には,検索式の決定や文献検索に優れたヘルスサイエンス情報専門員(上級)の協力を得て,スコープに基づくエビデンス検索を実施した.一次スクリーニングと二次スクリーニングの後,定性的システマティックレビューにより個別にエビデンスを評価し,これらをまとめてエビデンス総体の評価に用いた.その結果に基づいてシステマティックレビュー報告書を作成した.定性的統合は「Minds診療ガイドライン作成マニュアル2017」に従うことを基本としたが,CQによっては評価方法が類似した論文が複数あるため,定量的統合(メタアナリシス)を実施した.システマティックレビューは,2019年9月に完了した.

A.文献検索

i.エビデンスの種類

無作為化比較対照試験(RCT),非RCT,観察研究の原著論文が選択された.介入に関するCQのレビューではRCTを第一選択とし,検索の結果,関連する論文がない場合は観察研究を対象とした.診断精度に関するCQのレビューでは,観察研究のみが選択された.これらの基準は,「Minds診療ガイドライン作成マニュアル2017」に準拠した.

スコープとCQの設定において,「嚥下障害診療ガイドライン(2018年9月)」と「成人肺炎診療ガイドライン(2017年4月)」を参考文献として使用した.

ii.データベース

PubMed,Embase,CINAHL,Cochrane Library,医学中央雑誌を使用した.

iii.検索方法

PICO(patient, intervention, control, and outcome)形式で,P,I,study designの組み合わせから論文を検索し,場合によってはCを指定した.

iv.検索期間

検索期間は,2019年8月末までにデータベースに収録された全論文とした.

B.文献の選択基準,除外基準

本診療ガイドラインと同じCQに対応する既存の診療ガイドラインまたはシステマティックレビュー論文のうち,「Minds診療ガイドライン作成マニュアル2017」に準拠して作成されたものは存在しなかったため,すべて新たにシステマティックレビューを行った.システマティックレビューは,ケア選択の介入に関するCQの場合,採用基準を満たす無作為化比較対照試験を優先したが,採用条件を満たす無作為化比較対照試験が存在しない場合には観察研究も対象とした.ケア選択のために行うアセスメントの感度・特異度に関するCQの場合は,採用基準を満たす観察研究を対象とした.

C.エビデンス評価と結果の統合

エビデンス総体の評価方法およびエビデンス総体の確実性の表現方法は,いずれも「Minds診療ガイドライン作成マニュアル2017」に準拠した.質的統合を基本としたが,CQ1,CQ6,CQ7については評価手法が類似する研究が複数存在したため量的統合(メタアナリシス)を実施した

(4) 推奨事項の策定

推奨作成の基本方針は,「Minds診療ガイドライン作成マニュアル2017」に準拠するとともに,とくに推奨パネル会議の構成員に医師,歯科医師,言語聴覚士の意見を代表する委員を加えることによって,看護師以外の視点を取り入れるよう配慮した.推奨パネルは,診療ガイドライン作成グループから看護師6名,リハビリテーション医1名,歯科医師1名,協力委員から看護師2名,言語聴覚士各1名で構成した.2019年10月と2020年4月にパネル会議を開催し,推奨決定を行った.推奨は,診療ガイドライン作成グループが作成した推奨案に対して,修正デルファイ法に従い,パネルメンバーの3分の2以上の合意により決定した.

投票によって決定できない場合は「推奨なし」とした.なお,医療費や資源の利用についてはアウトカムに含めず推奨決定の段階で評価した.

会議メンバーは,CQの全アウトカム(表1)のエビデンスの確実性,益と害のバランス,療養者の価値観や好み,負担,医療費・資源などのその他の要素を総合的に判断して,推奨を決定した.推奨の強さは以下のように決定された.1:強く推奨する,2:弱く推奨する(提案する)として,エビデンスの確実性(強さ)を併記した(表2).なお,明確な推奨ができない場合は,「なし」を選択した.

表1

推奨決定のための,アウトカム全般のエビデンスの確実性(強さ)

| A(強) |

効果の推定値が推奨を支持する適切さに強く確信がある |

| B(中) |

効果の推定値が推奨を支持する適切さに中程度の確信がある |

| C(弱) |

効果の推定値が推奨を支持する適切さに対する確信は限定的である |

| D(とても弱い) |

効果の推定値が推奨を支持する適切さとしてほとんど確信できない |

(Minds診療ガイドライン作成マニュアル2017.p. 101より作成)

表2

推奨の強さ及び推奨文の記載方法

| ①推奨の強さの記載方法 |

| 推奨の強さ「1」:強く推奨する |

| 推奨の強さ「2」:弱く推奨する(提案する) |

| (推奨の強さ「なし」:明確な推奨ができない) |

| ②推奨文の記載方法 |

| 推奨文は,上記の推奨の強さ①にエビデンスの確実性(A,B,C,D)を併記し,以下のように記載する. |

| 1)患者Pに対してケア選択を行うことを強く推奨する(1A) |

| =(強い推奨,エビデンスの確実性が強い) |

| 2)患者Pに対してケア選択を行うことを提案する(2C) |

| =(弱い推奨,エビデンスの確実性が弱い) |

| 3)患者Pに対してケア選択を行わないことを提案する(2D) |

| =(弱い推奨,エビデンスの確実性が弱い) |

| 4)患者Pに対してケア選択を行わないことを強く推奨する(1B) |

| =(強い推奨,エビデンスの確実性が強い) |

(Minds診療ガイドライン作成マニュアル2017.p. 173より作成)

2020年11月に診療ガイドライン作成グループメンバーによる第一稿の相互査読を行った.2020年12月の原案完成後,2021年1月に統括委員会で確認され,2月に外部評価とパブリックコメントを収集した.診療ガイドライン作成グループは,外部評価やパブリックコメントの結果を検討し,その結果を踏まえて内容を修正し,2021年3月のメール会議でコンセンサスを得た.外部評価やパブリックコメントを反映させた上で,2021年3月に看護ケア開発・標準化委員会における統括委員会でガイドラインを確定し,6月に日本看護科学学会ホームページで公開,12月にMindsホームページに掲載された.

Ⅲ. 結果

1. 本診療ガイドラインの重点的な評価

本診療ガイドラインで対象とするアセスメントは,身体診査技術を用いた系統的なアセスメント,RSST,MWST,FT,頸部聴診法,超音波診断装置を用いた観察,内視鏡を用いた観察である.

2. 重要臨床課題,CQ,推奨文の一覧

1) 重要臨床課題1

摂食嚥下障害のある成人に対して,摂食嚥下時の誤嚥・咽頭残留をアセスメントするために,身体診査技術(問診・視診・聴診・触診)を用いた系統的なアセスメントを行うことは有用か.

(1) CQ1

摂食嚥下障害が疑われる18歳以上の者に対して,身体診査技術(問診・視診・聴診・触診)を用いた系統的なアセスメントを行うとよいか.ただしCQ3,4,5,6との重複を避けるため,RSSTまたはMWSTまたはFT,または頸部聴診法のみのアセスメントは含めない.

推奨文

摂食嚥下障害が疑われる18歳以上の者に対し,身体診査技術(問診・視診・聴診・触診)を用いた系統的なアセスメントによる誤嚥のアセスメントを実施することを提案する.

GRADE 2C(推奨の強さ:弱;エビデンスの確実性(強さ):弱).

付帯事項:水分の命令嚥下など指示動作の理解を要する観察項目を含める場合は,意識障害や重度の認知機能障害を有する者への適用について注意が必要である.

解説

本システマティックレビューでは身体診査技術による摂食嚥下障害のアセスメントの感度・特異度について検索した.1,090件の論文が抽出され,システマティックレビューに用いた論文は,23件であった.うち,誤嚥の検出における感度・特異度をアウトカムとした論文は22件(Baumann et al., 2017;Baylow et al., 2009;Branco et al., 2019;Daniels et al., 1997;2016;Edmiaston et al., 2014;González-Fernández et al., 2011;Hey et al., 2013;Keage et al., 2017;Mandysová et al., 2011;Mann et al., 2000;Martino et al., 2009;Mortensen et al., 2016;Nishiwaki et al., 2005;Ohira et al., 2017;Newton et al., 1994;Ramsey et al., 2006;Smith Hammond et al., 2009;Toscano et al., 2019;Yousovich et al., 2018;Vogel et al., 2017;Zhou et al., 2011),肺炎発症の予測の検出感度・特異度をアウトカムとした論文は1件であった(山根ら,2015).

咽頭残留の検出における感度・特異度をアウトカムとした該当する論文は0件であった.誤嚥の検出における感度・特異度をアウトカムとした22件のうち,3件がMASA(Mann et al., 2000;González-Fernández et al., 2011;Ohira et al., 2017),2件がTOR-BST(Martino et al., 2009;Toscano et al., 2019),2件で酸素飽和度が基準として用いられていた(Ramsey et al., 2006;Toscano et al., 2019).客観的情報については,口唇閉鎖,舌運動,声質,喉頭挙上,咳嗽,意識レベル,認知機能,肺炎の既往,食事摂取状況,随意嚥下,構音障害,咽頭反射,鼻咽腔閉鎖,咬合,表情,舌筋の強さ,口腔内残留,咳払い,活気,水分または食物嚥下時のむせ,窒息,声質の変化などが指標とされた.肺炎発症の検出感度・特異度をアウトカムとした論文では,口蓋反射(前口蓋弓の刺激による軟口蓋の挙上),喉頭運動,咽頭残留物,口唇閉鎖,舌運動が指標であった.

誤嚥検出において,感度と特異度をアウトカムとした22件のメタ解析を行った.統合された感度は0.82(95%信頼区間(CI):0.72~0.89),特異度は0.76(95%CI: 0.69~0.83)であった.ここで,①水分の命令嚥下や食物嚥下,問診といった指示理解を必要とする観察項目を含む論文(Baumann et al., 2017;Baylow et al., 2009;Branco et al., 2019;Daniels et al., 1997;Edmiaston et al., 2014;Hey et al., 2013;Mandysová et al., 2011;Mann et al., 2000;Martino et al., 2009;Mortensen et al., 2016;Nishiwaki et al., 2005;Newton et al., 1994;Ramsey et al., 2006;Smith Hammond et al., 2009;Toscano et al., 2019;Yousovich et al., 2018;Vogel et al., 2017;Zhou et al., 2011)と②指示理解を必要とする観察項目を含まない論文(Daniels et al., 2016;González-Fernández et al., 2011;Keage et al., 2017;Ohira et al., 2017)に分けてメタ解析を行った.18件が指示理解を必要とする観察項目を含み,統合した感度は0.84(95%CI: 0.74~0.91),特異度は0.71(95%CI: 0.64~0.77)であった.指示理解を必要とする観察が含まれていない4件では,統合した感度は0.64(95%CI: 0.32~0.88),特異度は0.91(95%CI: 0.82~0.96)であった.評価者内信頼性では,TOR-BSSTの級内相関係数は0.92であった.評価者間信頼性では,MASAのkappa係数は0.75であった.他の身体診査技術で,評価者内および評価者間の信頼性について論文に記載されているものはない.

肺炎をアウトカムとした論文では,入院2日目の感度,特異度はそれぞれ0.86,0.71,入院4日目の感度,特異度は0.75,0.67であった(山根ら,2015).各測定値の評価者間一致率は82.0%~95.3%であった.

身体診査技術による系統的なアセスメントによる誤嚥のアセスメントの感度と特異度は飲水などの指示理解を必要とする観察項目を含めると,除外した場合よりも感度は高くなるが,特異度は低くなる.肺炎発症の予測では,入院2日目では感度・特異度ともに高いが,入院4日目では感度・特異度ともに低い.論文によって様々な評価指標が用いられており,評価指標や評価者によって感度や特異度に大きなばらつきがある.また,身体診査技術の評価者が参照基準であるVFSSやFEESを行った症例や,VFSSやFEESの評価者が身体検査技術の結果を知っている症例も研究対象に含まれている.これにはバイアスのリスクが含まれる.誤嚥の感度・特異度がアウトカムである場合,不精確性・出版バイアスはともに「なし」とした.アウトカムが誤嚥性肺炎の発症を予測する感度・特異度の場合は,不精確性,出版バイアスのいずれも「なさそう」とした.以上より,エビデンスの確実性は「弱」とした.

推奨を決定するためのパネル会議では,エビデンスの確実性に加えて,コスト,対象者の意向,対象者への負担,評価方法の信頼性・実施可能性,システマティックレビューに含まれる論文の非直接性などが主に議論された.身体診査技術は,試験食を使用せずに行う場合はコストが少なく,療養者の苦痛も少ない.また,水分や食物を使用せずに観察する場合,誤嚥のリスクは非常に低い.さらに,療養者の嗜好に合わない食品でない限り,身体診査技術を用いることで療養者の希望から大きく外れることは考えにくい.しかし,身体診査技術は経験や教育を必要とするため,結果の信頼性や実現性には注意が必要である.さらに,システマティックレビューの対象となった論文では,アセスメントの実施者が言語聴覚士であり,主に急性期脳梗塞患者を対象としていた.投票の結果,7名中5名が「実施することに対する弱い推奨」,2名が「実施することに対する強い推奨」に投票し,71%が「実施することに対する弱い推奨」に賛成であった.以上より,CQの推奨度およびエビデンスの強さはGRADE2C(推奨の強さ:弱;エビデンスの確実性(強さ):弱)とした.

この診療ガイドラインの適用を促進する要因は,身体診査技術が特別な機器を使用することなく実施できることである.阻害要因は,アセスメントには経験を要し教育が必要なことである.

(2) CQ2

摂食嚥下障害が疑われる18歳以上の者に対して,身体診査技術(問診・視診・聴診・触診)を用いた系統的なアセスメントに基づいて摂食嚥下ケアを行うとよいか.CQ3,4,5,6との重複を避けるため,RSST,MWST,FT,頸部聴診法のみを用いた評価はここに含まれていない.

推奨文

摂食嚥下障害が疑われる18歳以上の者に対して,身体診査技術(問診・視診・聴診・触診)を用いた系統的なアセスメントに基づく摂食嚥下ケアを行うことを提案する.

GRADE 2C(推奨の強さ:弱,エビデンスの確実性(強さ):弱).

付帯事項

身体診査技術(問診・視診・聴診・触診)を用いた系統的なアセスメントに基づき,その後のスクリーニング検査,診断検査が行われることが適切なケアの実施に必要である.

解説

996件の論文が抽出され,スクリーニングの結果,1件の無作為化対照試験が採用された(Field et al., 2018).身体診査技術は,介入群ではなく対照群の標準ケアとして設定された.対照群で用いられた身体診査技術は,SLPによる病歴聴取と口腔運動のアセスメント,それに続くベッドサイドでの口腔・咽頭期の嚥下アセスメントであった.その後,身体診査結果に基づく経口摂取トライアルと必要に応じてVFSS照会が実施された.3ヵ月以内の肺炎発症率は介入群1.0%,対照群3.2%であり,相対リスクは0.32(95% CI: 0.06~1.62)であった.介入群と対照群の間で肺炎発症率に有意な差はなかった.標準化された身体診査技術は提供されていないが,病歴の聴取,随意的な咳嗽,舌骨・喉頭挙上の触診など詳細な脳神経・口腔運動評価が臨床経験のあるSLPによって実施された.これらの結果から,身体診査技術で得られた情報をもとに適切なケア介入を行うことで,肺炎発症を低減できる可能性が示唆された.該当する論文が1件のみであったため,不精確性は「中/疑い(–1)」,出版バイアスは「低(0)」とした.

MASA(Mann, 2002)は,米国やオーストラリアで古くから身体診査技術として広く用いられているため,参考とすることができる.

推奨を決定するためのパネル会議では,エビデンスの確実性に加え,コスト,療養者の意向,療養者の負担,評価方法の信頼性と実現可能性,システマティックレビューに含まれる論文の非直接性などが主な論点とされた.先行研究では,評価者としてSLPが含まれており,急性期脳卒中患者を対象とした研究であるため,その結果を他の患者に対して一般化するには考慮が必要である.さらに,身体診査技術には経験や教育が必要であることを考慮する必要がある.用いる食物が療養者の嗜好に合わない場合を除き,身体診査技術の実施が療養者の意図と大きく乖離することは考えにくい.投票の結果,8名中5名が「実施することに対する弱い推奨」,2名が「実施することに対する強い推奨」,1名が「推奨しない」と票を投じた.以上より,本CQの推奨度およびエビデンスの強さはGRAFE2C(推奨の強さ:弱;エビデンスの確実性(強さ):弱)とした.

本診療ガイドラインの適用を促進する要因は,身体診査技術を特別な機器を使用せずに行うことができることである.阻害要因として,アセスメントには経験や教育が必要である.

2) 重要臨床課題2

摂食嚥下障害のある成人に対して,摂食嚥下時の誤嚥・咽頭残留のアセスメントを行うために,どのような誤嚥・咽頭残留のスクリーニングテストを行うことが有用か.

(1) CQ3

摂食嚥下障害が疑われる18歳以上の者に対して,RSSTによる誤嚥のスクリーニングを行うとよいか.

推奨文

摂食嚥下障害が疑われる18歳以上の者に対して,RSSTによる誤嚥のスクリーニングを実施することを提案する.

GRADE 2C(推奨の強さ:弱;エビデンスの確実性(強さ):弱).

付帯事項

RSSTは,嚥下障害のある人が評価者の指示(30秒間に何回唾液を飲み込めるか)を理解する必要があり,意識障害や重度の認知機能障害のある人に適用する場合は注意が必要である.口腔乾燥のある患者へのRSSTの適用には注意が必要である.無動性または寡動性が強いパーキンソン症候群の患者は,嚥下機能に関係なく異常と判断されることが多い.

解説

362件の論文が抽出され,スクリーニングの結果,2件の観察研究が採用された(小口ら,2000;渡邉,2007).RSSTによる誤嚥検出の感度と特異度は,17歳以上の131名を対象とした論文(小口ら,2000)ではそれぞれ0.98と0.66,58歳以上の82名を対象とした論文(渡邉,2007)ではそれぞれ0.69と0.40であった.メタアナリシスは2件しかないため実施困難であった.感度・特異度は論文間でばらつきがあり,患者数が少ないため95%CIは広い.しかし,不精確性は「なし」,出版バイアスは「なさそう」とした.以上より,エビデンスの確実性はC(弱)とした.

推奨を決定するためのパネル会議では,エビデンスの確実性に加え,費用,療養者の意向,療養者の負担,評価方法の実現可能性などが主に議論された.RSSTは,非侵襲的でコストがかからず,時間もかからないという利点がある.また,食べ物を使わないため,試験実施が療養者の意向と大きく異なることはないと思われる.一方,強い口腔乾燥症や脳卒中後遺症で指示された動作ができない患者への実施は困難な場合があり,高齢者への実施では摂食嚥下機能の判断に誤りが生じる可能性があるため評価者の訓練が必要であるなど,注意を要する点もある.また,無動性または寡動性が強いパーキンソン症候群の患者は,摂食嚥下機能にかかわらず異常と判定されることが多い.論文上では評価者内信頼性は報告されていないが,深田らは評価者内信頼性r = 0.68,評価者間信頼性r = 0.95と報告している(深田ら,2006).さらに,認知機能の低下により指示を理解することが困難な人や,手術により咽頭や喉頭の変化などの構造的変化を受けた人への適用には注意が必要である.しかし,飲み物や食べ物を使用しないため,最も安全な試験方法である.投票の結果,7名中5名が「実施することに対する弱い推奨」,2名が「実施することに対する強い推奨」となり,71%の賛成もって,「実施することに対する弱い推奨」に決定した.推奨文は,「RSSTによる誤嚥のスクリーニングを実施することを提案する」とした.以上より,本CQの推奨度およびエビデンスの強さはGRADE 2C(推奨度:弱,エビデンスの確実性(強さ):弱)とした.

(2) CQ4

摂食嚥下障害が疑われる18歳以上の者に対して,MWSTによる誤嚥のスクリーニングを行うとよいか.

推奨文

摂食嚥下障害が疑われる18歳以上の者に対して,MWSTによる誤嚥のスクリーニングを実施することを提案する.

GRADE 2C(推奨の強さ:弱,エビデンスの確実性(強さ):弱).

付帯事項

MWSTは,指示を理解しながら実施する必要があり,意識障害や重度の認知機能障害のある人に適用する場合は注意が必要である.

解説

362件の論文が抽出され,スクリーニングの結果,2件の観察研究が採用された(渡邉,2007;大沢ら,2012).MWSTの誤嚥検出の感度と特異度は,58歳以上の脳卒中後遺症患者84名を対象とした論文(渡邉,2007)ではそれぞれ0.71と0.43,脳卒中患者155名の論文(大沢ら,2012)ではそれぞれ0.58と0.72となった.咽頭残留物検出の感度と特異度は,脳卒中患者155名を対象とした論文(大沢ら,2012)において,それぞれ0.43と0.64であった.誤嚥と咽頭残留物に関する論文がそれぞれ2件,1件しかなく,メタアナリシスは困難であった.感度・特異度は論文によって差があり,患者数が少ないため95%CIも広くなっている.誤嚥検出の感度・特異度については,不精確さは「なし」,出版バイアスは「低(0)」とした.咽頭残留物検出の感度・特異度については,不精確性は「深刻」,出版バイアスは「なし」とした.以上より,エビデンスの確実性はC(弱)とした.

推奨を決定するためのパネル会議では,エビデンスの確実性に加え,コスト,対象者の意思,対象者の負担,評価方法の信頼性と実現性,システマティックレビューに含まれる論文の非直接性などが主に議論された.注意点として,誤嚥,咽頭残留ともに,意識障害や重度の認知機能障害を除く脳卒中患者,あるいは軽度の意識障害を持つ患者に論文が限定される.MWSTは指示された動作が必要であり,意識障害や重度の認知機能障害のある回復期の患者には慎重に適用する必要がある.メリットとして,MWSTは水(とろみ食)と注射器があれば,どこでも無料で行うことができる.病院では事故防止のため注射器は使用せず,カテーテルチップを使用することがある.システマティックレビューの対象となった論文上では評価者内信頼性は報告されていないが,深田ら(2006)は評価者内信頼性kappa係数0.88,評価者間信頼性kappa係数0.82と報告している.スクリーニング検査の実施には医療従事者の教育が必要であるが,コストを考慮してもスクリーニング検査の利点は負担を上回ると考えられる.また,介護報酬の経口維持加算(I)(II)の算定にMWSTが用いられることがある.MWSTの既定の水量は3 mLであり,安全ではあるが少なすぎるため,患者が嚥下困難となる可能性がある.また,不顕性誤嚥の患者は,嚥下障害などの症状が出にくい場合がある.療養者が水を嫌がることはまずない.しかし,安全上の理由からとろみのある液体を使用した場合,療養者には好まれず,受け入れられない可能性がある.検査食を受け入れられるのであれば,療養者の負担は少ないはずである.MWSTスクリーニング検査は,説明を理解できる摂食嚥下障害が疑われる患者に使用する場合,いくつかの欠点があるが,有用な検査と考えられている.

本CQでは,少量の水を用いて嚥下機能を評価するMWSTについて検討した.水の量を変えた様々な検査があり,その感度や特異性についてのシステマティックレビュー(Brodsky et al., 2016)が報告されている.MWSTと酸素飽和度を組み合わせた評価法(Lim et al., 2001)や,水の量や粘性をコントロールする方法(Clavé et al., 2008)もある.

投票の結果,7名中5名が「実施することに対する弱い推奨」,2名が「実施することに対する強い推奨」となり,71%の賛成をもって,「実施することに対する弱い推奨」に決定した.以上より,本CQの推奨度およびエビデンスの強さはGRADE2C(推奨の強さ:弱,エビデンスの確実性(強さ):弱)とした.

本診療ガイドラインの適用を促進する要因は,MWSTが特別な機器を使用せずに実施できることである.阻害要因は,アセスメントに経験と教育を必要とすることである.

(3) CQ5

18歳以上の摂食嚥下障害が疑われる者に対して,FTによる誤嚥のスクリーニングを行うとよいか.

推奨文

摂食嚥下障害が疑われる18歳以上の者に対して,FTによる誤嚥のスクリーニングを実施することを提案する.

GRADE 2C(推奨の強さ:弱;エビデンスの確実性(強さ):弱).

付帯事項

口腔内細菌の誤嚥を防ぐため,実施前には口腔内を清潔にしておくことが必要である.

FTは,指示を理解した上での動作が必要であり,意識障害や重度の認知機能障害のある人に適用する場合は注意が必要である.

解説

362件の論文が抽出され,スクリーニングの結果,1件の観察研究が採用された(大沢ら,2012).脳卒中患者155名を対象とした論文であり,FTによる誤嚥検出の感度は0.80,特異度は0.39であった(大沢ら,2012).メタアナリシスは,該当論文が1件しかなく,困難であった.不精確さを「深刻」,出版バイアスを「なし」とした.以上より,エビデンスの確実性はC(弱)とした.推奨を決定するためのパネル会議では,エビデンスの確実性に加え,コスト,療養者の意向,療養者の負担,評価方法の信頼性・実現性,システマティックレビューに含まれる論文の非直接性などが主な論点とされた.論文は脳卒中患者を対象としており,意識障害や重度の認知機能障害のある患者を除外し,ゼリーを使用したものである.FTは指示された動作の理解が必要であり,意識障害や重度の認知機能障害のある療養者への適用は注意が必要である.FTは口腔相と咽頭相の機能をスクリーニングする.誤嚥に対する感度は高いが,特異度は低い.しかし,口腔内残留物から口腔期障害(舌による送りこみ障害)を判定でき,口腔内残留物による嚥下後誤嚥を予測できる点でMWSTとは異なる.試験食(ゼリー,プリン)のコストを考慮する必要がある.使用する検査食は,療養者の好みに合わない場合がある.しかし,検査食を受け入れることができるのであれば,療養者の負担は最小限になるはずである.食品を用いた検査であるため,誤嚥や窒息の危険性が高い.システマティックレビューの該当論文では報告されていないが,評価者内信頼性kappa係数0.87,評価者間信頼性kappa係数0.84と報告されている(深田ら,2006).検査食とスプーンがあればどこでも実施可能であり,医療従事者の教育も必要であるが,コストに見合うだけのスクリーニングのメリットがある.以上より,FTは摂食嚥下障害者のスクリーニングに用いる場合,いくつかのデメリットがあるが,有用であると考えられる.

投票の結果,7名中5名が「実施することに対する弱い推奨」,2名が「実施することに対する強い推奨」とし,71%の賛成をもって,「実施することに対する弱い推奨」に決定した.以上より,本CQの推奨度およびエビデンスの強さはGRADE 2C(推奨度の強さ:弱,エビデンスの確実性(強さ):弱)とした.

(4) CQ6

摂食嚥下障害が疑われる18歳以上の者に対して,頸部聴診法による誤嚥や咽頭残留のスクリーニングを行うとよいか.

推奨文

摂食嚥下障害が疑われる18歳以上の者に対して,頸部聴診による誤嚥・咽頭残留のスクリーニングを実施することを提案する

GRADE 2C(推奨の強さ:弱,エビデンスの確実性(強さ):弱).

付帯事項

頸部聴診法を行う看護師には,誤嚥・咽頭残留物のスクリーニングに関する教育が必要である.

解説

合計336件の論文が抽出され,スクリーニングの結果,観察研究13件をシステマティックレビューに用いた(Borr et al., 2007;Caviedes et al., 2010;井上ら,2005;井上・鈴木,2007;Leslie et al., 2004;Nozue et al., 2017;Ohshige et al., 2012;Santamato et al., 2009;Stroud et al., 2002;杉本ら,2010;Shaw et al., 2004;田村ら,2008;渡邉ら,2006).

頸部聴診法で得られた呼吸音と嚥下音の結果に基づく誤嚥のスクリーニングを記述した10件の論文から,メタ解析を行った.複数の結果を示した論文については,最も良い値を用いてメタ解析を行った.VFSS/FEES(参照基準)に対する頸部聴診法の感度は0.83(95%CI: 0.72~0.91)であった.逆に,VFSS/FEESで誤嚥がないと診断された者に対して,頸部聴診法で誤嚥がないと診断された者の割合を示す特異度は0.79(95%CI: 0.67~0.88)であった.感度,特異度ともに約0.8であり,スクリーニングの感度,特異度が高いことが確認された.

頸部聴診法による呼吸音と嚥下音の観察に基づく誤嚥のスクリーニングの感度と特異度のメタ分析では,感度はそれぞれ0.78(95%CI: 0.56~0.91),0.70(95%CI: 0.53~0.83),特異度はそれぞれ0.65(95%CI: 0.67~0.88),0.85(95%CI: 0.54~0.97)であった.呼吸音と嚥下音の両方を観察する頸部聴診法を用いた誤嚥のスクリーニングの感度と特異度のメタ解析は,論文数が限られているため不可能であった.呼吸音・嚥下音ともに感度0.7以上であったが,呼吸音の特異度は0.7以下であり,両者の95%CIから感度・特異度は高くないことがわかった.

頸部聴診法による誤嚥のスクリーニングについて,①呼吸音,②嚥下音,③呼吸音と嚥下音,の感度・特異度について詳しく見ていくことにする.Shaw et al.(2004)は,17~96歳の105名の患者を対象に,水やヨーグルトなどの嚥下時の頸部聴診法と嚥下後1時間以内のVFSSを実施した.その結果,誤嚥の有病率は38%であり,頸部聴診法の誤嚥検出感度は0.45(95%CI: 0.29~0.62)と低く,特異度は0.88(95%CI: 0.77~0.95)と高くなった.食品の種類ごとの誤嚥の検出の感度と特異度は,水では0.38(95% CI: 0.24~0.54)と0.90(95% CI: 0.80~0.95)であった.感度は低いが,特異度は高かった.同様に,Nozue et al.(2017)は,39~89歳の患者46名を対象に,ヨーグルト含有バリウムを用いたVFSS時に頸部聴診法を実施した.誤嚥の有病率は35%で,誤嚥検出における頸部聴診の感度と特異度はそれぞれ0.58(95%CI: 0.50~0.65),0.54(95%CI: 0.49~0.59)と低値であった.逆に,井上ら(2005, 2007)は,ゼリー,ヨーグルト様物質,液体バリウムによるVFSS後に誤嚥を起こした70代,80代を中心とした126名を対象に,嚥下前後の呼吸音の変化があれば頸部聴診法を陽性として感度,特異度を検討した.選択バイアスのリスクは高く,感度は0.93(95%CI: 0.83~0.98),特異度は0.79(95%CI: 0.60~0.90)であった.口腔がん術後患者90名を対象にVFSS同日に水3 mLを嚥下しながら頸部聴診を行った研究では,誤嚥の有病率は37%,感度0.91(95% CI: 0.76~0.98),特異度0.86(95% CI: 0.74~0.94)であった(Ohshige et al., 2012;渡邉ら,2006).サンプル数の少ない杉本ら(2010)の論文では,13~91歳の患者16名を対象に,ゼリー状と液状のバリウムを用いてVFSS時の頸部聴診を実施した.その結果,感度,特異度ともに0.80(95%CI: 0.44~0.97),1.00(95%CI: 0.54~1.00)と高い値であった.

頸部聴診法による嚥下音の観察で誤嚥と判断した論文も5件あった.前述の論文(Ohshige et al., 2012;渡邉ら,2006)では,感度が0.55(95%CI: 0.36~0.72)と低く,特異度が0.96(95%CI: 0.88~1.00)と高かった.逆に,Nozue et al.(2017)は,感度が0.72(95%CI: 0.65~0.79)と高く,特異度が0.50(95%CI: 0.44~0.55)と低いと報告している.同様に,Stroud et al.(2002)は,VFSS時に頸部聴診法を受けた29~65歳の患者16名を分析した.誤嚥の有病率は19%で,感度は0.93(95%CI: 0.78~0.99)と高く,特異度は0.56(95%CI: 0.47~0.65)と低かった.選択バイアスのリスクが高く,サンプルサイズが小さい2件の論文のうち,Leslie et al.(2004)は,24~78歳の健康成人10名と65~90歳の脳卒中患者10名を対象に,ヨーグルト様物質と液体バリウムを用いてVFSSと頸部聴診法を実施した.感度は0.80(95%CI: 0.44~0.97),特異度は0.90(95%CI: 0.55~1.00)であった.逆に,Santamato et al.(2009)は,56~80歳の嚥下障害患者15名に対して,水10 mLによるFEESと頸部聴診法を行い,誤嚥の有病率は53%,感度は0.50(95%CI: 0.16~0.84)と低く,特異度は1.00(95%CI: 0.59~1.00)と高く出たと述べている.嚥下音を観察して誤嚥を判定する論文では,感度と特異度のトレードオフが見られた.

頸部聴診法による嚥下音と呼吸音の両方によって誤嚥を判定した論文は3件あった.前述のNozue et al.(2017)による論文では,感度は0.82(95%CI: 0.76~0.87)と高く,特異度は0.47(95%CI: 0.42~0.52)と低かった.Caviedes et al.(2010)は,集中治療室に入院した70 ± 17歳の脳血管障害患者63名にゼリーを嚥下しながらFEESを参照基準として頸部聴診法を行い,誤嚥の有病率は27%,感度0.82(95%CI: 0.57~0.96),特異度0.80(95%CI: 0.66~0.91)でいずれも高値を示したと報告している.選択バイアスのリスクが高い論文では,Borr et al.(2007)は,10 mLの水を飲み込みながら,VFSS中に誤嚥と喉頭侵入を伴う44~89歳の14名の嚥下障害患者,若年者25名と高齢者25名に頸部聴診法を実施した.感度は0.94(95%CI: 0.88~0.98),特異度は0.70(95%CI: 0.63~0.77)で,いずれも高い値であった.

頸部聴診法による誤嚥のスクリーニングは,嚥下音と呼吸音の両方の結果を用いることで感度・特異度が高くなる傾向があり,呼吸音のみ,あるいは嚥下音のみを用いた誤嚥検出の感度・特異度は高くないことが示された.不精確さは「なし」,出版バイアスは「なさそう」とした.評価者内信頼性,評価者間信頼性を含む総合的なエビデンスの確実性はC(弱)とした.

頸部聴診法による呼吸音で嚥下後の咽頭残留物を判定した論文が1件ある(田村ら,2008).本論文では,サンプル数が少なく,脳血管障害の後遺症による嚥下障害を有する78.4 ± 12.8歳の要介護者8名を対象に,バリウムゼリーを嚥下しながらVFSS時の頸部聴診法を実施した.咽頭残留物の有病率は63%であり,感度0.60(95%CI: 0.15~0.95),特異度0.67(95%CI: 0.09~0.99)といずれも低値であった.不精確さは「深刻」,出版バイアスは「なし」とした.よって,エビデンスの確実性はD(非常に弱い)とした.

推奨を決定するパネル会議では,エビデンスの確実性に加え,コスト,療養者の意向,療養者の負担,評価方法の信頼性・実現性,システマティックレビューに含まれる論文の非直接性などが主な論点とされた.頸部聴診法は身体診査技術の一環として実施でき,時間やコストがかからず,誤嚥や咽頭残留のリスクを早期に発見できれば,療養者にも大きなメリットがあることから,スクリーニング方法として推奨したい.しかし,誤嚥を示す呼吸音や嚥下音を正確に判断するためには教育が必要である.Nozue et al.(2017)の論文では,呼吸音,嚥下音,両者の評価者内信頼性のkappa係数はそれぞれ0.47(moderate),0.64(good),0.60(good)であったとされている.Leslie et al.(2004)の論文では,嚥下音の評価者内信頼性のkappa係数は0.35(fair)であったが,評価者間信頼性のkappa係数は0.17(poor)とかなり低いものであった.同様に,Stroud et al.(2002)の論文では,頸部聴診法の評価者内信頼性のkappa係数は0.55(moderate)であったが,評価者間信頼性のkappa係数は0.28(poor)と低いものであった.これらのことから,頸部聴診法の評価に関する教育の必要性が示唆された.頸部聴診法は液体や食物の種類を制限しないため,その実施が療養者の意向と大きく異なる可能性は低いと思われる.投票の結果,9名中8名が「実施することに対する弱い推奨」,1名が「実施することに対する強い推奨」となり,89%の賛成をもって,「実施することに対する弱い推奨」に決定した.以上より,本CQの推奨度およびエビデンスの強さはGRADE 2C(推奨度:弱,エビデンスの確実性(強さ):弱)とした.

この診療ガイドラインの適用を促進する要因は,頸部聴診法が聴診器を用いて,看護師が実施可能なことである.阻害要因としては,評価には経験や教育が必要であることである.

(5) CQ7

18歳以上の摂食嚥下障害が疑われる者に対して,教育プログラムを受けた看護師が超音波診断装置での観察による誤嚥・咽頭残留のスクリーニングを行うとよいか.

推奨文

摂食嚥下障害が疑われる18歳以上の者に対して,超音波診断装置での誤嚥・咽頭残留の観察の教育を受け,超音波診断装置での誤嚥・咽頭残留の観察技術について指導者より実践可能なレベルであると認められた者が超音波診断装置の設備がある施設及び事業所では超音波診断装置による誤嚥・咽頭残留のスクリーニングを行うことを提案する.

GRADE 2C(推奨の強さ:弱,エビデンスの確実性(強さ):弱).

付帯事項

使用する機器の条件として,リニアプローブが接続できることが必要である.プローブは,周波数5~15 MHzの範囲で帯域幅を備えているとよい.機器の解像度は,甲状軟骨と喉頭蓋の輪郭を明瞭に描出できるレベルであることが望ましい.

解説

770件の論文が検出され,このシステマティックレビューで使用された論文は,誤嚥の検出のための超音波診断装置によるスクリーニングに関する4件の横断的研究と,咽頭残留物の検出に関する1件の横断的研究であった.

嚥下中の舌骨の動きを観察した論文が1件,舌の動きを観察した論文が1件,誤嚥や気管に残留した食塊や液体を観察した論文が3件で,いずれも超音波診断装置で観察したものである.

超音波診断装置を用いて嚥下時の舌骨の動きを観察した論文が,韓国の総合病院のリハビリテーション科で61.2 ± 16.4歳の摂食嚥下障害患者52名(86.5%が脳卒中患者)を対象に行われた(Lee et al., 2016).誤嚥・喉頭侵入の有病率は60%であった.造影剤入りの液体5 mLを直立で首をまっすぐにした姿勢で嚥下した際の舌骨の移動距離を超音波診断装置のBモードで観察した.同日に実施したVFSSを参照基準として,13.5 mmをカットオフ点とした場合,誤嚥の検出感度は0.84(95%CI: 0.66~0.95),特異度は0.81(95%CI: 0.58~0.95)であった.感度,特異度ともに高い値を示した.

別の論文では,72.2 ± 10.7歳の急性期脳卒中患者100名を対象に,30°頭部挙上の姿勢で超音波診断装置を用いてMモードで唾液や液体の嚥下に関連する舌の上下運動を測定した(Tomii et al., 2011).摂食嚥下障害の有病率は24%であった.参照基準をVFSS,カットオフ点を嚥下時の舌の上方移動速度(63.55 mm/s)とした場合,誤嚥検出の感度は0.83(95%CI: 0.63~0.95),特異度は0.88(95%CI: 0.79~0.94)であった.いずれも高い値であった.

本邦の総合病院の摂食嚥下外来で実施した超音波診断装置の誤嚥検出に関する論文がある(Miura et al., 2014a).70.0 ± 7.6歳の摂食嚥下障害患者17名にトロミのついた液体と固形物を嚥下してもらい,超音波診断装置のBモードで気管内の誤嚥した食塊を検出した.VFSS/FEESを参照基準とした場合,誤嚥検出の感度は0.64(95%CI: 0.31~0.89)と低く,特異度は0.84(95%CI: 0.66~0.95)と高かった.さらに,これらの画像に画像処理を加えることで誤嚥の検出の感度を高めようとした論文がある(Miura et al., 2014b).摂食嚥下障害外来の患者17名に,とろみのある液体や固形物を飲み込んでもらい,FEESまたはVFSSを実施した際に,超音波診断装置でBモード映像を同時に撮影した.画像を鮮明化する処理を行い,誤嚥所見を色付けして観察した.誤嚥検出の感度は0.91(95%CI: 0.59~1.00),特異度は0.94(95%CI: 0.79~0.99)であった.特に低粘性液体の誤嚥は検出時間が短いため,肉眼だけでは検出が困難であった.

超音波検査による誤嚥検出に関する4件の論文のメタアナリシスでは,感度0.82(95%CI: 0.72~0.89),特異度0.87(95%CI: 0.81~0.92)の高い結果が示された.すべての論文で,エビデンスの質を低下させる可能性のある要因のリスクはないか,または低いことが示された.システマティックレビューに含まれる論文のうち,4件中2件は医師が実施し(Lee et al., 2016;Tomii et al., 2011),2件は看護師が実施した(Miura et al., 2014a, 2014b).看護師が超音波検査の実施・観察に関する教育プログラムを受け,指導者から超音波検査の実施を認められていれば,評価の質は担保されていると考えられるため,非直接性によるエビデンスのダウングレードは行わなかった.不精確性は「なし」,出版バイアスは「なさそう」とした.その結果,エビデンスの確実性はC(弱)とした.

咽頭残留物については,日本の総合病院の摂食嚥下外来で,とろみのある液体や固形物を飲み込んだ60歳以上の患者9名を対象に,看護師が超音波診断装置で咽頭残留物の検出を試みた論文がある(Miura et al., 2016).咽頭残留物の場合,超音波診断装置では声帯に高エコー域が見られた.FEESを参照基準として,咽頭残留物の有病率は68%であり,超音波診断装置の咽頭残留物の検出感度と特異度はそれぞれ0.62(95%CI: 0.32~0.86)と0.67(95%CI: 0.22~0.96)と低いものであった.咽頭残留については,システマティックレビューに含まれる論文は1件のみであり,患者数も少なかった.そのため,エビデンスの質を低下させる要因として,不精確性は「深刻」,出版バイアスは「なし」とした.以上よりエビデンスの確実性はD(非常に弱い)とした.

超音波診断装置を用いた摂食嚥下障害スクリーニングの感度・特異度に関するエビデンスの確実性は,システマティックレビューで該当した論文が少ないこと,誤嚥・咽頭残留物ともに患者数が少ないことから,全体としてC(弱い)とした.

推奨を決定するためのパネル会議では,エビデンスの確実性に加え,療養者にとっての潜在的なデメリット,コスト,療養者の意向,評価方法の信頼性と実現性,システマティックレビューに含まれる論文の非直接性などが主な論点とされた.推奨の強さについては,超音波観察の結果が偽陽性であった療養者は,不必要なFEESやVFSSの検査や食事制限を受ける可能性がある.偽陰性の結果を受けた療養者は,嚥下機能に合わない食事が提供され,不利益を被る危険性がある.したがって,食事観察などのスクリーニング結果に基づく偽陽性・偽陰性の数は,たとえ検査に費やす時間や労力が増加したとしても,減らす必要がある.超音波診断装置の導入には費用がかかるが,超音波診断装置を他の用途で使用している施設では,比較的容易にスクリーニングを実施することが可能である.ただし,スクリーニングを可能にするための画像撮影や判断ができるようにするために実施者の教育が不可欠である.投票の結果,8名中5名が「実施することに対する弱い推奨」,2名が「実施することに対する強い推奨」,1名が「推奨しない」に投票した.63%が賛成票を投じ,賛成基準の2/3には達しなかった.しかし,侵襲性の低い検査であるため,メリットがデメリットを上回ると予想され,益が害を上回ると予想されること,コストについては今後の検査の普及によって低減する可能性があることから,今後,臨床現場での同検査の利用を促進するために,「実施することに対する弱い推奨」に決定した.以上より,本CQの推奨度およびエビデンスの強さはGRADE 2C(推奨の強さ:弱,エビデンスの確実性(強さ):弱)とした.

(6) CQ8

18歳以上の摂食嚥下障害が疑われる者に対して,教育プログラムを受けた看護師が,超音波診断装置を用いた観察に基づいた摂食嚥下ケアを従来方法の観察に基づく摂食嚥下ケアに加えるとよいか.

推奨文

摂食嚥下障害が疑われる18歳以上の者に対して,超音波診断装置での誤嚥・咽頭残留の観察の教育を受け,超音波診断装置での誤嚥・咽頭残留観察技術について指導者から実践可能なレベルであると認定された者が,超音波診断装置の設備がある施設及び事業所では超音波診断装置での観察の結果に基づいた摂食嚥下ケアを行うことを提案する.

GRADE 2C(推奨の強さ:弱,エビデンスの確実性(強さ):弱).

付帯事項

使用する機器の条件について,リニアプローブが接続できることが必要である.プローブは,周波数5~15 MHzの範囲で帯域幅を備えているとよい.機器の解像度は,甲状軟骨と喉頭蓋の輪郭を明瞭に描出できるレベルであることが望ましい.

解説

139件の論文が抽出され,スクリーニングの結果,1件の無作為化比較対照試験が採用された.Miura et al.(2018)の研究では,同意を得た特別養護老人ホームの入居者が介入群と対照群に分けられた.両群の分け方は,摂食嚥下障害の有病率に偏りが出ないように層化無作為化法で行った.介入群は23名(平均年齢87歳,摂食嚥下障害6名[有病率:26.1%]),対照群は23名(平均年齢85歳,摂食嚥下障害5名,[有病率:21.7%])であった.介入内容は,8週間(2週間に1回)食事中に超音波診断装置を用いて誤嚥や咽頭残留物を計4回観察し,観察結果に基づき摂食嚥下ケアについて推奨を行うことであった.摂食嚥下ケアは,アルゴリズムで示され,超音波診断装置で咽頭残留が観察された場合,交互嚥下を指導された.誤嚥が認められる場合は,食事形態の変更とFEESによる評価が推奨された.試験開始前と介入開始8週間後に両群の誤嚥と咽頭残留の頻度を超音波診断装置で評価した.誤嚥回数が減少した患者の割合は,介入群で4.3%,対照群で0%であった.誤嚥・残留頻度が減少した患者の割合(中央値)は,介入群31%,対照群11%であった.誤嚥発生率のオッズ比(OR)は0.30(95%CI: 0.03~3.15),咽頭残留物のオッズ比は0.63(95%CI: 0.10~4.21)であった.誤嚥性肺炎は介入群2名(8.7%),対照群1名(4.3%)で発生し,誤嚥性肺炎のORは2.09(95%CI: 0.18~24.87)であった.いずれのアウトカムも介入群での有意な低下は認められなかった.Bモードの超音波診断装置による誤嚥の検出感度と特異度はそれぞれ0.91と0.94(Miura et al., 2014b),嚥下後の咽頭残留物の検出感度と特異度はそれぞれ0.62と0.67(Miura et al., 2016)であった.不精確性は,誤嚥性肺炎の発生をアウトカムとした場合は「高(–2)」,誤嚥および咽頭残留物の発生をアウトカムとした場合は「中/疑い(–1)」とした.出版バイアスは両者とも「低い(0)」とした.以上より,エビデンスの確実性はC(弱)とした.

推奨を決定するためのパネル会議では,エビデンスの確実性に加え,システマティックレビューに含まれる論文の非直接性,評価方法の信頼性と実現性,使用機器による結果の違い,コスト,療養者の意思,療養者への負担などが主に検討された.Miura et al.(2018)の研究は,65歳以上の患者に限定されており,中高年の成人患者は含まれていないため,18~64歳の成人患者への適用には注意が必要である.さらに,超音波診断装置に関する観察については,嚥下に関連する解剖,メカニズム,超音波診断装置の取り扱い,特徴などを理解した看護師を育成することが重要である.そのため,有用な検査ではあるが,一定の技術や知識を習得した者が実施する必要がある.また,評価結果は使用する超音波診断装置の性能に影響される.超音波診断装置に関する教育に加えて,摂食嚥下リハビリテーションに関する教育が必要である.その上,超音波診断装置を用いた評価方法は保険適用外であり,費用面での負担が大きくなる可能性がある.検査対象食品に制限がないため,使用する食品が療養者の意向と大きく乖離することはない.ただし,頸部に触れることになるため,療養者の意向に沿えない可能性がある.投票の結果,8人中6人が「介入をすることに対する弱い推奨」,1人が「介入を行うことに対する強い推奨」,1人が「推奨しない」とし,75%の賛成をもって,「実施することに対する弱い推奨」と決定した.以上より,本CQの推奨度およびエビデンスの強さはGRADE 2C(推奨度:弱,エビデンスの確実性(強さ):弱)とした.

3) 重要臨床課題3

摂食嚥下障害のある成人に対して,摂食嚥下時の誤嚥・咽頭残留アセスメントを行うために看護師が内視鏡を用いた誤嚥・咽頭残留の観察を行うことは有用か.

(1) CQ9

摂食嚥下障害が疑われる18歳以上の者に対して,教育プログラムを受けた看護師が内視鏡を用いて誤嚥・咽頭残留の観察を行うとよいか.

推奨文

今後の研究の発展とともにエビデンスの蓄積が期待される領域であり,十分配慮された臨床環境での研究が計画されるべきだろう.内視鏡での誤嚥・咽頭残留の観察の教育を受け,観察技術について指導医より実践可能なレベルであると認められた,摂食嚥下障害看護認定看護師及び摂食嚥下について専門的な知識と経験を持ち合わせている看護師などが臨床現場で内視鏡を用いた誤嚥・咽頭残留の観察を行うことは可能である.

GRADEなし(推奨の強さ:なし,エビデンスの質:弱い).

解説

基準を満たした本CQのエビデンスを提示する論文は抽出されなかった.しかし,摂食嚥下障害看護認定看護師は,摂食嚥下機能評価を行うために必要な知識と技術を有している.彼らは,臨床現場で摂食嚥下リハビリテーションを専門とする医師や歯科医師が行う内視鏡検査に立ち会い,得られた画像からチームメンバーとして患者の摂食嚥下機能を評価する.

推奨を決定するパネル会議では,療養者の意向,療養者の負担,評価方法の信頼性・実現性,今後の研究・実践の可能性などが主な論点となった.観察方法は,鼻腔から軟口蓋まで内視鏡を挿入するもので,苦痛がほとんどなく,療養者の嗜好に合った食品を使用できるため,療養者の意向から大きく外れるケースは非常に少ない.評価方法の信頼性・実現性については,近年,摂食嚥下障害看護認定看護師が内視鏡検査を行い,誤嚥や咽頭残留を観察する教育プログラムが開発され,その安全性と正確さが報告されている(Yoshida et al., 2020b).摂食嚥下障害看護認定看護師3名が教育プログラムに参加し,患者に対して内視鏡による嚥下観察を実践した.実施中の有害事象は発生しなかった.3名の認定看護師とリハビリテーション専門医による評価の一致率は,10症例までで92.8%~94.8%,11症例以降で100%であった.嚥下内視鏡の体系的な教育プログラムの有用性は海外でも示唆されている(Dziewas et al., 2016).投票の結果,8名中1名が「実施しないことに対する弱い推奨」1名が「実施することに対する強い推奨」,1名が「実施することに対する弱い推奨」,5名が「推奨の判断をしない」と投票した.そのため,推奨の強さは「なし」とした.このCQについては,今後も継続して議論していく必要性が高い.

(2) CQ10

摂食嚥下障害が疑われる18歳以上の者に対して,教育プログラムを受けた看護師が行う内視鏡による誤嚥・咽頭残留の観察に基づいた摂食嚥下ケアを従来の摂食嚥下ケアに加えるとよいか

推奨文

今後の研究の発展とともにエビデンスの蓄積が期待される領域であり,十分配慮された臨床環境での研究が計画されるべきだろう.内視鏡での誤嚥・咽頭残留物の観察の教育を受け,観察技術について指導医より実践可能なレベルであると認められた,摂食嚥下障害看護認定看護師及び,摂食嚥下障について専門的な知識と経験を持ちあわせている看護師などが,摂食嚥下ケアを行うことは可能である.

GRADEなし(推奨の強さ:なし,エビデンスの質:弱い).

解説

基準を満たした本CQのエビデンスを提示する論文は抽出されなかった.一方,日本耳鼻咽喉科学会が作成した「嚥下障害診療ガイドライン2018年版」では,「嚥下状態の評価や治療法の選択のための検査として,内視鏡的嚥下評価が推奨される」と記載されている.しかし,ガイドラインに引用されている論文を含め,このCQの根拠となる論文を抽出することができなかった.

推奨を決定するパネル会議では,療養者の意向,療養者の負担,評価方法の信頼性・実現性,今後の研究・実践の可能性などが主な論点とされた.観察方法については,鼻腔から軟口蓋まで内視鏡を挿入するため,痛みがほとんどなく,療養者の嗜好に合った食品を使用できるため,療養者の意向から大きく外れるケースは少ないと思われる.評価方法の信頼性・実現性については,摂食嚥下機能評価に必要な知識と技術を有する摂食嚥下障害看護認定看護師が,臨床現場で摂食嚥下リハビリテーションを専門とする医師・歯科医師のFEESに立ち会い,その画像を用いてチームメンバーとして患者の摂食嚥下機能の評価を行っている.また,その結果をもとに摂食嚥下ケアの内容についてチームメンバーとして意見交換し,摂食嚥下ケアを実施し,他の看護師にも実施できるよう教育している.

近年,摂食嚥下障害看護認定看護師を対象に,内視鏡を用いて誤嚥や咽頭残留を観察し,摂食嚥下機能を評価する教育プログラムが開発された.1施設の少人数の患者を対象とした研究であるが,プログラムの安全性や評価の正確性が報告されている(Yoshida et al., 2020b).さらに,海外では体系的なFEES教育プログラムの有用性が示唆されている(Dziewas et al., 2016).投票の結果,8名中1名が「実施しないことに対する弱い推奨」,1名が「実施することに対する強い推奨」,1名が「実施することに対する弱い推奨」,5名が「推奨の判断をしない」と投票した.よって,推奨の強さは「なし」とした.このCQについては,今後も継続して議論していく必要性が高い.