2024 年 2024 巻 5 号 論文ID: JRJ20240501

2024 年 2024 巻 5 号 論文ID: JRJ20240501

昨今,日本では高齢ドライバによる事故が多発し,社会問題になっている.モビリティ研究会では,高齢者の社会参加を促進し,健康寿命を延ばしていくために高齢者に運転する楽しさを残しつつ,安全かつ便利な乗り物(くらしの足)として,『やわらかい自動運転』低速パーソナルモビリティのコンセプトを考えた.『やわらかい自動運転』低速パーソナルモビリティは,自動運転レベル2の技術の必要なものを組み合わせたもので,低速で走行するパーソナルモビリティへの実装を想定した.高齢ドライバの運転寿命延伸とドライバ不足への対策にも寄与できるものと考えられるが,『やわらかい自動運転』低速パーソナルモビリティというコンセプトが社会に受容されるものか,有識者,自治体,車両メーカへのインタビューに加え,高齢者と交通参加者へのアンケート実施により調査した.

1. はじめに

日本では急速な高齢化が進んでおり,それに伴うさまざまな問題が起こっている.例えば交通分野においては,高齢ドライバの事故は深刻な問題となっている.65歳以上の免許保有者は,2002年の10.8%(82.5万人)から,10年後の2012年に17.4%(142万人), 2022年には23.8%(194.6万人)と,高齢者比率が急速に進んでいる1).こうした高齢ドライバによる事故は,それ以外のドライバと比較して,運転操作不適の事故が多く,ブレーキとアクセルの踏み間違いによる事故も継続的に発生していることもあり,2020年には法整備2) により免許自主返納促進と,違反歴のある高齢ドライバへの運転技能検査の新設や,サポカー限定免許の創設などが導入された.これを受けて運転免許証の自主返納数も過去最多を記録し3),安全意識が高まりつつある.しかし,免許返納割合は2021年に引き続き,2022年も10%台と伸び悩んでいる.その大きな原因の一つは,免許返納後の高齢者移動手段が限られていることであり,移動手段の確保が喫緊の課題となっている.自動運転が普及すればこの問題は解決に進むものと推測されるが,レベル4,5の自動運転モビリティは2030年以降でないと実現されないと予測されており,短期的な解決(ソリューション)とはなりえない.

また,免許返納後の移動特典は市町村ごとに決められている.例えばタクシー1割引,鉄道やバスなどの定期券交付,交通系ICカードの交付などがある.しかしながら,これらのサービスは免許返納ユーザにとって限定的なケースが多い.例えば定期券交付が返納後の最初の1年限定であったり,チャージは初回のみであったりというものであり,免許返納後の移動を継続的に保障されるものではなく,利便性はあまり高くない.また,こうした特典は,47都道府県中42都道府県で実施されているものの,行政単位でみると,例えば青森県では35%の自治体でのみの実施であり,免許返納を促す施策としては十分とは言い難い.交通空白地域においては,マイカー以外の代替移動手段がないために自らが運転せざるを得ない状況にあり,免許返納できないのが実態である.

高齢者の社会参加は,健康寿命への効果があると言われており,さらに,国立長寿医療研究センターによる運転寿命延伸プロジェクト・コンソーシアムの報告によれば,高齢者に対して,安全に運転できる期間(運転寿命)を伸ばしていくことが健康寿命の延伸に重要であるとされている4).単に免許返納による運転機会を失わせるだけでなく,高齢者に運転継続や運転する楽しさを残すことも重要であると考えられている.

そこで,モビリティ研究会では,身体能力の衰えた高齢ドライバが,事故を起こすリスクを十分に低減させた上で運転する楽しさを残すことができる仕組みについて主にユーザ視点から検討した.

2. 高齢ドライバ向け低速パーソナルモビリティの検討

2.1 高齢ドライバ事故の現状と分析

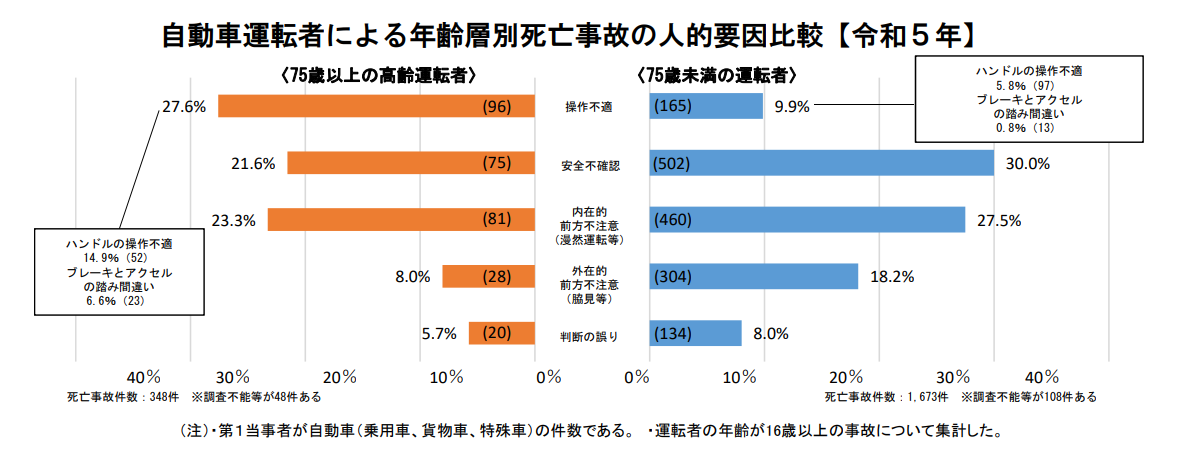

2023年(令和5年)警察庁の調べ5) によれば,高齢ドライバによる死亡事故の人的要因の割合をみると操作不適が約30%と最も多く,75歳未満のドライバと比べて約3倍も発生している.このうち,ハンドルの操作不適が約15%,ブレーキとアクセルの踏み間違いが約7%を占めている.次に内在的前方不注意,安全不確認,外在的前方不注意と続き,ここまでで全体の約8割に及んでいる.安全不確認とは,例えば,右折時に左の歩行者に気を取られて右にいる歩行者に気が付かず事故に至ることで,ほかの前方不注意も共通で進路上にある危険に気が付かないことが原因である.(図1)

図1 自動車運転者による年齢層別死亡事故の人的要因比較(令和5年)警察庁資料5) より引用

2.2 高齢ドライバに必要なサポート機能

上記から高齢ドライバの事故原因のほとんどは「操作の過ち」と「安全不確認」「前方不注意」である.ゆえに,ハンドル操作,アクセルとブレーキの踏み間違いがあっても事故に繋がらないように進路上の障害物を検知して安全に停止あるいは回避することで高齢者の事故を減らして長く運転できるのではないかと考えられる.これらの事故を回避するための必要な機能として,SAE(Society of Automotive Engineers)の自動運転レベル2相当の技術による対応可能性を以下のように整理した.

ハンドル操作を助ける機能:

1. 車線逸脱警報/車線逸脱抑制機能

2. 進入禁止/逆走防止機能

3. 信号・標識読み取り機能

アクセルとブレーキの踏み間違い:

1. 踏み間違い時サポートブレーキ

2. 後退時ブレーキアシスト

進路上の障害物認識機能:

1. 自動ブレーキシステム

2.3 低速モビリティの可能性

一方で,低速領域モビリティ分野では,乗り合いグリーンスローモビリティを含む時速20 km/h以下のモビリティに関する実証実験や社会実装が全国的に多数行われている.また,2023年7月に行われた特定小型原動機付自転車の分類や道路交通法の一部改正は,パーソナルモビリティの低速領域において新たな展望を生み出した6).こうした流れの中で,低速ならではの重大事故の低減が期待できることから,低速モビリティを高齢者の移動手段として利用することに検討の価値があると考える.

2.4 『やわらかい自動運転』低速パーソナルモビリティのコンセプト

モビリティ研究会では,『やわらかい自動運転』低速パーソナルモビリティというコンセプトを考えてみた.『やわらかい自動運転』低速パーソナルモビリティとは手放しでシステムが運転主体となる完全自動運転ではなく,ドライバが自ら操作はするが,高齢ドライバの不注意を補ったり,誤操作による事故の可能性を未然に防いだりするように人間に代わってモビリティのシステムが安全性を確保し事故を回避するための必要な機能を一通り装備する,分類上は自動運転レベル2ながらも,全面的な運転支援機能を実装するというコンセプトである.

このコンセプトを低速モビリティに組み合わせることで,高齢者であっても運転しやすいパーソナルモビリティとなることが期待される.さらに,操縦者(ドライバ)とのコミュニケーションや連携と協調の考えを進化させることができれば,ドライバに安心感をもたらすとともに,ユーザの運転体験(ユーザエクスペリエンス)向上にもつながるものと考えられる.

3. 『やわらかい自動運転』低速パーソナルモビリティの社会受容性などの調査

高齢者の事故低減のために有効と考えたコンセプトである,『やわらかい自動運転』低速パーソナルモビリティを社会実装するにあたっての課題等を検討するため,ユーザ視点からの調査として,当事者たる高齢者へのアンケート調査によりニーズを調査し,また社会受容性について他の交通参加者たる車・バイクユーザ,自転車ユーザ,歩行者に対するアンケート調査を行った.さらに,有識者,地方自治体,車両メーカに対するインタビューやアンケートにより,『やわらかい自動運転』低速パーソナルモビリティの受容性および社会実装についてご意見をいただいた.

3.1 アンケート調査

『やわらかい自動運転』低速パーソナルモビリティの受容性調査にあたり,ユーザとして想定している高齢者(65歳以上)および交通参加者に対してオンラインアンケート調査を実施した.本アンケートは,電子メール等による会社員や会社員の親族等に対するヒアリングが中心であるため,必ずしも任意抽出のデータとはなっていないが,高齢者で61件,一般の交通参加者(以下,交通参加者)で650件の回答を得た.

3.1.1 高齢ユーザ

年齢区分では65歳以上75歳未満が全体の63%であり,80歳以上は16%であった.居住区域は関東が64%と大多数であった

運転免許証保持は72%,自主返納済みは13%であり,おおむね全国平均程度である.返納の意思は,一定の年齢になったらと回答した方が半数であり,返納する気がないと回答したのは15%にとどまった.

外出頻度は週4回以下と5回以上がおおむね半々であった.移動手段は徒歩が多く,次に自分が運転する車,公共交通,自転車,家族や知人の運転する車と続く.

『やわらかい自動運転』低速パーソナルモビリティを活用したいかとの問いには,「とても思う」と「少し思う」の回答者が6割弱であり,ニーズは高い.特に,自家用車との併用を希望する回答が最も多く,運転免許保持者であっても手軽で安全なモビリティへの興味が伺える.運転免許返納後や運転に自信がなくなった場合に利用したいとの意見も多数あった.

利用希望場面として,日常の買い物,悪天候時の外出,近隣のスーパーや郵便局など2~3 kmの近距離移動,通院などを期待しており,予想していたような近距離の移動が主となった.

利用形態では,回答者の7割弱が月単位のレンタルや都度の課金を想定しており,購入を希望する回答者は2割に留まった.

アンケートにおける懸念事項についてのコメントから,懸念事項を抽出するために,テキストマイニングを活用して,大事な単語が直感的にわかるように図2を作成した.文字の大きさで頻出の高さを,色で品詞を表している(青色:名詞,赤色:動詞,緑色:形容詞・形容動詞).

テキストマイニングとは,自然言語処理を用いた有益な情報抽出手法である.文章を単語や助詞などの文節で区切って解析し,単語の出現頻度や種類の増加数など,全体像や特徴の把握を目的とした大まかな分析との相性がよいとされている.

図2 高齢者のアンケートによる懸念事項のテキストマイニング結果

(※ユーザローカルAIテキストマイニングによる分析( https://textmining.userlocal.jp/ )

テキストマイニングによると,懸念事項としてのモビリティや交通手段,自主返納,専用道路というキーワードに,多くの感心が示されていたという結果となった.

意見としては,以下のようなものが多かった.

・ 自動運転モビリティの速度が低い場合,車道での走行はバイクやクルマとの接触の危険性が懸念され,歩道を走ると歩行者との事故が心配される.

・ 専用道路整備が必要で,整備されれば利用が考えられる.

・ 自動運転モビリティの実現が望まれ,その場合は運転免許証の自主返納を検討する.

・ 田舎では交通手段が不足しており,運転免許証の返納が難しい.

・ 現在は特に返納の必要を感じていないが,安全な車があれば返納しなくても良い.

・ 自動運転モビリティがあれば利用したいとの希望がありつつも,速度や安全性,法整備に対する不安がある.

・ 自動運転車が発展すれば,運転免許証を返納することが望ましい.

・ 生活環境やインフラの整備が不可欠で,それが返納の可否に大きく影響する.

免許返納後の移動手段が大きな懸案であることはいうまでもないが,走行区分(車道・歩道・専用道路)や,法整備についても懸案が示されていた.

3.1.2 交通参加者

調査対象者の年代は,40代と50代合わせて約60%,20代,30代,60代がそれぞれ10%強であった.地域区分で見ると,関東が78%と大多数である.

回答者の約半数が運転免許を保持しており,二親等以内の高齢者がいる割合は9割以上で,うち74%は徒歩圏外に住んでいる.回答者の内,同居および徒歩圏内別居の65歳高齢者家族で自主返納および失効しているものが合わせて37%あり,全国平均よりも高い比率となっている.

『やわらかい自動運転』低速パーソナルモビリティの受容性について,車やバイクユーザ,自転車ユーザ,歩行者の3つのケースについて調査した.調査では,昼と夜に分けて賛否をヒアリングした.結果を図3に示す.

図3 一般交通参加者による『やわらかい自動運転』低速パーソナルモビリティの社会受容性アンケート結果

車やバイクのユーザ視点では,賛成は20%程度,反対は50%前後であり,特に夜の活用事例(ユースケース)では反対が増える傾向があった.シェアサイクルや電動キックボードよりも安全,高齢者への移動手段としての評価などの肯定的な意見も見られる一方で,交通渋滞への懸念や運転者から見て交通の妨げと感じるなど,『やわらかい自動運転』低速パーソナルモビリティに対する否定的な意見が散見された.

自転車ユーザ視点では,賛成が40%前後,反対が20%強であり,夜の方が否定的な傾向が多い.ここでも高齢者の移動手段としての理解はあるものの,交通の邪魔や渋滞懸念等の否定的な意見がみられた.

歩行者視点で意見は,賛成とどちらかといえば賛成は50%前後,反対とどちらかといえば反対が20%弱であり,夜のケースでネガティブ意見が増えるものの,おおむね好意的に捉えられている.ただし,走行が歩道なのか車道なのかが明確に区別されない場合には懸念があるなどの意見があった.

3.2 インタビュー

『やわらかい自動運転』低速パーソナルモビリティの有用性,課題,社会受容性について,モビリティに関する有識者,地方自治体,車両メーカに対してインタビューを行った.

3.2.1 有識者の見解

‐センサ機能とコスト増に関する課題

低速モビリティといえども,自動運転を実現するためには十分な安全対策が必要となる.例えば交差点に入る前に,左右の道路から交差点に接近する車両や後方からの車両の検出などであり,そのためには自動運転レベル4,5を想定したセンサフュージョンによる認知,およびその判断の機能が車両側に必要となる.さらに,V2X(Vehicle to X:車両とさまざまなものとの間の通信や連携を行う技術)は車両の制御に関わる部分ではまだ使えないため,車両単体での高いレベルの安全性,信頼性を担保する必要があり,センサ数が増えることにより,コスト高となる.

また,超小型電気自動車であるコムスの実証実験7) では,ユーザの懸念はまず維持費,次がどこで購入できるか,航続距離がどのくらいか,というものであった.必ずしも『やわらかい自動運転』低速パーソナルモビリティで同じ結果になるかどうかわからないが,車両価格のみならず,維持費についても意識する必要がある.

‐ 高齢ドライバの認知機能に関連する課題解決の可能性

高齢ドライバとの話で,「どこへ行こうとしていたか分からなくなった」という話もよく聞かれる.これは運転能力以前の問題であるが,認知機能の低下した高齢者には,より高度な自動運転により,行先の事前設定のみで運行する必要があるだろう.高齢者本人によるコントロールが難しい場合,高齢者本人の親族などによる遠隔承認で補助するシステムも期待される.

高齢者に対する運転免許の更新時に行う教習では,運転方法や注意点についてその場では改善,理解を示すものの,時間が経つと以前の習慣に戻ってしまう事例が多く,効果が限定的であることが判明している.従って,交通事故低減の観点では,こうした高齢ドライバの変革を図るよりは,より安全なモビリティシステムを提供することが肝要である.

‐提供方式としてのモビリティサービス

安全機能の追加は車両の性能向上に寄与するが,その結果としてコストが上昇する.高齢者は,自分が使える年数に対する不安もあり,車両を保有するよりも,シェアリングサービスとして活用する方が,合理的と考える場合が多い.モビリティサービスはユーザの生活環境,利用シーンによって最適なものが異なることも多いため,単一のモビリティサービスに拘ることなく,利用可能な選択肢を増やすことが好ましい.

低速自動運転車両として,自宅からバス停を行き来するような実証も行われている.バス停まで電動車両で移動し,バスに乗車後車両は自動的に自宅に戻る.バスや乗り合いタクシーなどと連携させることにより,待ち時間がないような送迎も可能となる.

車両と運転者のバイタル情報をリンクすることも重要である.例えば心拍をモニターし,心拍数が増加すると運転速度を低下させるような制御をすることも可能である.また,こうした情報をクラウドにあげて学習することにより,どのような環境で不安を感じるか,という情報を元に制御に反映させることも可能である.

ユーザのニーズをしっかり捉えて実体験させることが重要と考えられる.高齢者ユーザの生活を分析し,対象者の移動の範囲からふさわしいモビリティに乗り換えてもいいのではないか,ということを実際に車両に乗車することでニーズが賄えることを実感してもらわないと高齢者ユーザがイメージできない.

さらに,コムスの実証実験から,2人乗りのニーズは高い.例えば子供を乗せたり荷物を載せたり,病院に連れていく等のユースケースがあげられている.

電動車椅子の場合など,その言葉の響きが嫌悪される場合が多いため,乗りやすく楽に運転できるもので,子供や孫からかっこいい,といわせるようなものになれば,すんなりと受け入れられる可能性は高い.

‐ 歩道走行と低速モビリティの可能性

歩道走行において,例えば,15 km/h以下の低速モビリティの活用が可能となれば,将来的な低速モビリティの利用促進に寄与する可能性がある.

一方で,車道走行も考えた場合,地域にもよるが,シルバービークルの制限速度としては,30 km/hで生活レベルとしては十分だと考える.一般車両との共存は理解されにくいが,ゾーン30にすれば車や人とも共存できる.衝突事故の走行速度と歩行者が致命傷となる確率のデータ8) からみても,時速30 km/hを上限とするのは適切だと思う.

3.2.2 自治体の見解

・グリーンスローモビリティ(グリスロ)活用

地方自治体としてグリスロを無償で提供しているが,社会保障費の低減により相殺できると考えている.例えば要介護認定者への拠出が一人当たり年間200万円以上かかっている分を,グリスロに振り分けるようなイメージである.グリスロがうまく活用できているエリアでは,行動範囲が1.5倍~1.9倍に拡大しており,ユーザのコミュニケーション改善が健康面でもポジティブに働いている.これが要介護者数減少(≒健康長寿)につながれば,社会保障費が圧縮され,費用面の問題は克服できる可能性がある.また,グリスロ運行により周辺部の見回りにもなることで,例えば火事や不審者情報なども取得できるため,非常に有用である.なお,グリスロのドライバも高齢者が担当しているケースが多く,安全性の確保が懸案事項となっており,グリスロの事故低減へのニーズも高い.

車両としては車幅1,500 mmの軽サイズを適用しているが,ドアとエアコンがついていることが望ましい.現状,小型モビリティはニッチな領域であるが,今後,車両の選択肢が増えて,高齢者,子供,障がい者への対応が広がれば,より発展性があると考えられる.

・『やわらかい自動運転』低速パーソナルモビリティの活用

ニーズに合ったモビリティの活用が必要と考える.グリスロの場合,乗り合いであるため自由度は限定されるが,その分,車中での乗客同士のコミュニケーションが活発に行われるメリットがある.一般に,買い物はみんなで行くもの,病院は1人で行くものと言われるゆえんがここにある.また,買い物については,家とスーパーをグリスロで有機的につなげるだけではなく,スーパーの特売日情報なども行動の大きなモチベーションなので,日常生活の要素を取り入れたカスタマイズが重要であり,そうした用途に『やわらかい自動運転』低速パーソナルモビリティのようなモビリティの活用も有効と考えられる.

3.2.3 車両メーカの見解(開発者)

免許返納後のモビリティ手段を提供することは必須であり,その選択肢として,『やわらかい自動運転』低速パーソナルモビリティは候補の一つとして考えられるが,免許フリーにした場合は社会実装が遠のく可能性があるため,免許制度と合わせて考えていかねばならない.

また,サイズ面でも考慮が必要である.操作ミスが起こらないような機能を高めるとサイズが大きくなる上に交通の妨げとなり,逆に運転操作容易性を求めて小さくすると,衝突からドライバの安全を担保しにくくなる.こうしたことを考慮したサイズ設定が重要と考えられる.

ドライバとシステムの責任所在も大きな課題であり,ODD(Operational Design Domain;運行設計領域:設計上,各自動運転システムが作動する前提となる走行環境条件のこと)の設定や自動運転システムの安全の担保についても考慮が必要と考えられる.

3.3 アンケートとインタビュー結果のまとめ

高齢者の免許返納後の移動手段として,モビリティ研究会で提案した『やわらかい自動運転』低速パーソナルモビリティのコンセプトについて,その有用性や社会受容性を調査するためにアンケートとインタビューを行い,下記の結果が得られた.

高齢者事故対策,特に免許返納後の移動問題は根深く,さまざまなソリューションを準備する必要がある.その中で,『やわらかい自動運転』低速パーソナルモビリティは高齢者の移動課題を解決する大きな候補の一つであるといえる.

また,高齢者が短距離移動や特定の利用シーンにおいて,『やわらかい自動運転』低速パーソナルモビリティに対する需要があり,かつ交通参加者からも一定の受容性は確認できた.一方で,特に自動車やバイク等を利用している交通参加者からは,交通の邪魔,渋滞といった懸念が示されている.また,インタビューでも同様の指摘があり,交通参加者へ丁寧な説明と理解を求める必要がある.

3.4 考察

アンケートとインタビュー結果より,『やわらかい自動運転』低速パーソナルモビリティのニーズと社会受容性について,下記の通り考察できた.

・『やわらかい自動運転』低速パーソナルモビリティの実装について

『やわらかい自動運転』のコンセプトは低速モビリティと組み合わせる前提としているが,『やわらかい自動運転』の低速パーソナルモビリティを実装するには,実際の利用シーンに合わせて,走行環境を区分する必要がある.

有識者の意見にもあるように,対象者のニーズや住環境,ユースケースを明確にして仕様を決定する必要がある.例えば, 歩道を通行する最高速度15 km/hのモデルや車道を走行する30 km/hのモデル等が検討の対象となりえるとの意見もあった.また,安全面と交通の妨げ,他の車両運転手の理解のためにも特に車幅は重要であり,安全性を担保できる範囲で小さく抑制することが必要であろう.

・『やわらかい自動運転』低速パーソナルモビリティの免許扱い

現在,免許不要で歩道を走行する車両の最高速度は6 km/hである.制限速度の上限については,例えば欧州では,12.8 km/hが上限9) となっているところもあり,『やわらかい自動運転』低速パーソナルモビリティの機能を実装している場合に免許不要とすることも検討の余地はあると考える.

『やわらかい自動運転』低速パーソナルモビリティが,最高速度30 km/h車両とした場合,免許は必要となるであろう.ただし,低速車両であり,危険回避の大部分をシステムが担うことを鑑みると,普通免許とは別区分の負担の少ない区分を新設することが適切と考えられる.この際,例えば免許返納時のオプションとして新区分を提供するなど,行政面での柔軟な対応があると望ましい.

・他のソリューションとの調和

『やわらかい自動運転』低速パーソナルモビリティは,免許返納後の高齢者のモビリティとして有望なソリューションであると思われるが,唯一のソリューションではない.例えばグリスロ,オンデマンドバスなども含めた多様なソリューションとの連携も重要である.

・アンケート調査の制約

今回のアンケートでは,関東の会社員を中心とした調査であったこともあり,地域性を反映した調査となっていない.言うまでもなく,大都市圏の交通状況や生活状況は,地方都市部や中山間部などとは大きく異なるため,今回の調査が全国のニーズを捉えているわけではないことに注意が必要である.とはいえ,高齢ドライバから一定の肯定的な意見がみられること,交通参加者からも肯定的な意見が多数みられることから,一定の受容性はあると判断する.一方,特に車やバイクユーザから,低速車両が車道を走行することによる渋滞や心理的な嫌悪感がみられたこと,歩行者からは,車道,歩道区分が明確でない場所での走行における課題などが指摘されており,こうした意見に対するケアが必要である.

4. まとめ

高齢ドライバの免許返納を妨げている免許返納後の移動課題を解決する一つの選択肢として,『やわらかい自動運転』低速パーソナルモビリティという新しいコンセプトを想定し,その社会的受容性について検討した.

アンケート調査,有識者インタビューの調査結果から,『やわらかい自動運転』低速パーソナルモビリティは,サイズ,最高速度などの制約を設けることで,一定の社会受容性があると考える.このモビリティは,高齢ドライバによる事故リスクを軽減しつつ,移動課題を解決する大きな選択肢の一つとなると期待される.

今回の調査においては,『やわらかい自動運転』低速パーソナルモビリティが高齢ドライバに受容性があるかということを中心に調査を行ったのみで,自動運転の機能や技術的部分にまで,踏み込んだ検討を行っていない.また,法整備の観点からの検討も行ってはいないため,次年度(2024年度)以降の課題となると考えている.

今後,速度制約を含めた仕様面の検討もさることながら,免許制度を含めた法整備,ユーザや他交通参加者への理解を求めるために,産官学や地域の自治体などが協力連携していくことが重要となる.

謝辞

本研究は以下の団体にアンケート,インタビューへご協力頂きました.ここに記して感謝申し上げます.(順不同)

千葉県松戸市

東京工業大学