2013 年 46 巻 3 号 p. 167-174

2013 年 46 巻 3 号 p. 167-174

症例は79歳の女性で,食欲低下,嘔吐,黄疸を主訴に近医を受診した.上部消化管内視鏡検査で十二指腸腫瘍が疑われ,加療目的で当院に入院となった.十二指腸腫瘍は巨大であり,上部消化管通過障害に対して胃管挿入を,閉塞性黄疸に対して経皮経肝胆道ドレナージを施行した.さらに,十二指腸腫瘍部から出血を繰り返したため,主病変切除のために膵頭十二指腸切除術を施行した.摘出標本で十二指腸に隆起した腫瘤を認め,腫瘍の一部は膵臓に浸潤していた.病理組織学的検査で腺癌成分と充実性に増殖する肉腫様成分が混在してみられ,十二指腸原発癌肉腫と診断された.十二指腸原発の癌肉腫は極めてまれであり,文献的考察を加えて報告する.

癌肉腫は同一腫瘍内に上皮性悪性腫瘍(癌)の成分と非上皮性悪性腫瘍(肉腫)の成分が同時に認められる腫瘍である1).さらに,明らかな癌の部分と,真の肉腫成分からなる腫瘍は“真性癌肉腫”に分類され,癌の部分と癌が紡錘形化し肉腫様に変化した“いわゆる癌肉腫”とは区別される2)3).癌肉腫は種々の臓器から発生するが,消化管原発の癌肉腫はまれであり,また報告例の多くは“いわゆる癌肉腫”症例であるため,真性癌肉腫はさらにまれな疾患である4).今回,極めてまれな十二指腸原発の真性癌肉腫である可能性が考えられた1手術例を経験したので報告する.

症例:79歳,女性

主訴:経口摂取障害,嘔吐,皮膚黄染

既往歴:特記事項なし.開腹歴なし.

現病歴:経口摂取障害,嘔吐に加えて,皮膚黄染を認め,近医を受診した.上部消化管内視鏡検査で巨大な十二指腸腫瘍を認めたため,加療目的で当院を紹介受診した.

入院時現症:身長144.8 cm,体重33.7 kg.体温36.6°C.眼球結膜と皮膚の黄染を認めた.腹部は軽度膨隆し,上腹部正中に手拳大の腫瘤を触知した.腫瘤は弾性・軟であった.

入院時血液生化学検査所見:CRP 4.61 mg/dl,白血球数9,350/μl,Hb 9.0 g/dlであり軽度の炎症所見と貧血を認めた.肝逸脱酵素はAST 237 U/l,ALT 274 U/lと上昇し,ALP 1,585 U/l,γGTP 616 U/l,T-Bil 4.1 mg/dl,D-Bil 3.0 mg/dlであり肝胆道系酵素の上昇及および閉塞性黄疸を認めた.腫瘍マーカーはCEA 2.2 ng/ml,CA125 36 U/mlと基準値内であった.CA19-9 は484 U/ml と高値であったが,胆汁排泄障害による影響も考えられた.

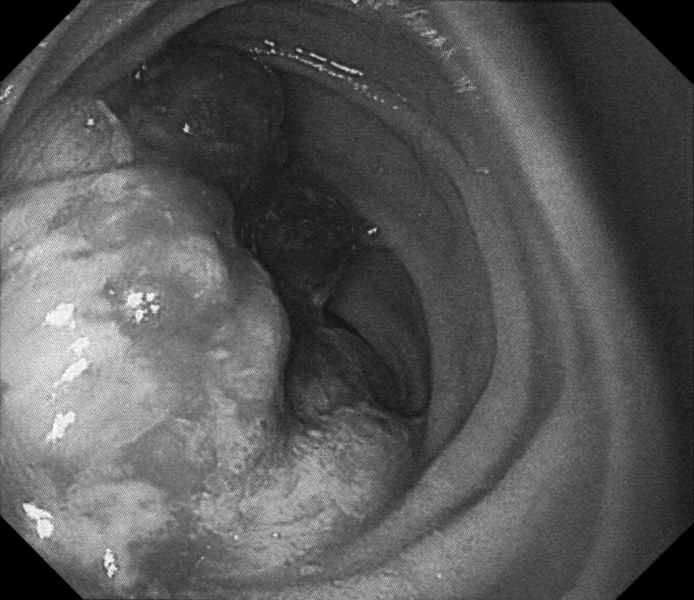

上部消化管内視鏡検査所見:胃内には食物残渣が貯留しており,十二指腸下降脚の膵臓側に巨大な2型の隆起性病変を認めた(Fig. 1).腫瘍は易出血性であり,通過障害を認めた.なお,Vater乳頭部は確認できなかった.腫瘍の生検から腺癌が疑われた.

Endoscopy shows an elevated tumor with hemorrhage and obstruction of the descending portion of the duodenum.

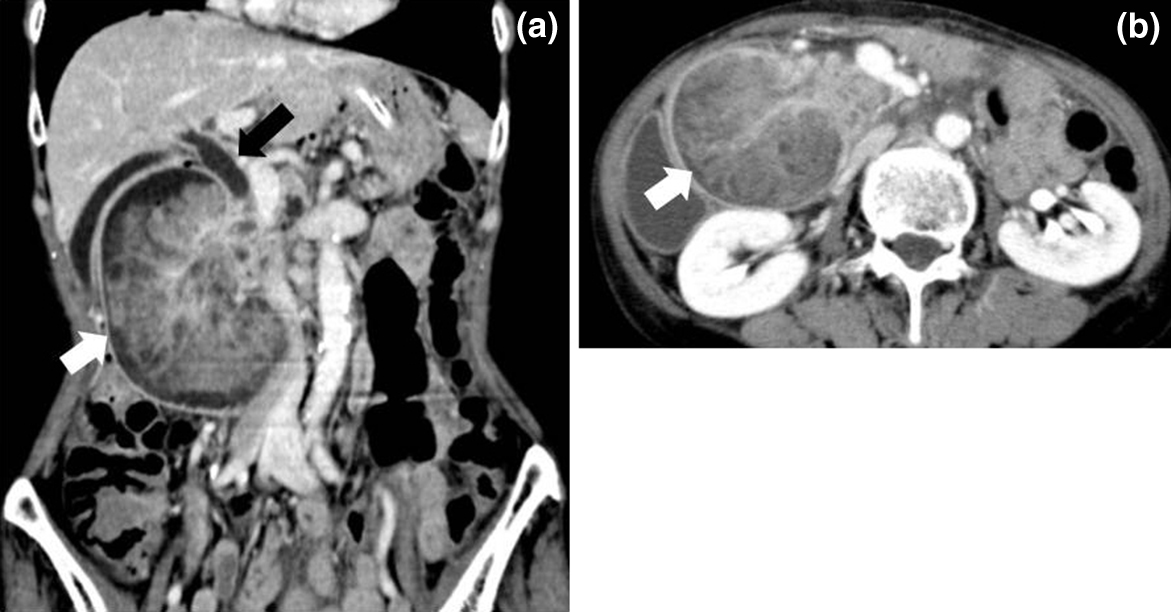

腹部造影CT所見:十二指腸下降脚膵臓側に直径11 cmの造影効果をともなう隆起性病変を認めた(Fig. 2a, b).腫瘍による通過障害のため,胃から十二指腸下降脚は拡張していた.総胆管径20 mm,主膵管径6 mmとともに拡張していた(Fig. 2a).さらに,前医で2週間前に撮影された造影CTでは肝内に異常病変は認めなかったが,当院での造影CTでは肝内には造影効果をともなうsolid of lesion(以下,SOLと略記)を複数認めた.

Abdominal enhanced computed tomography (CT) scan. (a) coronal and (b) axial. CT scan reveals a large growing enhanced tumor in the descending portion of the duodenum proximal to the pancreas ((a) (b): white arrows). CT scan shows dilation of the common bile ((a): black arrow).

肝Gd-EOB-MRI所見:肝内に動脈相で造影され,肝細胞相(20分)で取込み欠損像となるSOL(直径7 mm)を複数認めた.

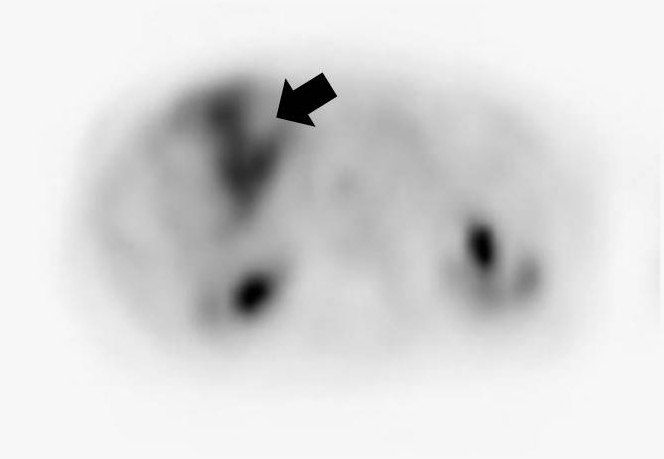

18F-FDG-PET所見:十二指腸腫瘍にFDGの異常集積を認め,standardized uptake value(以下,SUVと略記)は6.03と高値であった(Fig. 3).肝SOLにもごくわずかにFDGの集積を確認した(SUV 1.87).

18F-FDG-PET reveals high accumulation in the tumor of the duodenum, with a standardized uptake value of 6.03 (arrow).

入院後経過:十二指腸腫瘍は巨大であり,上部消化管の通過障害に対してドレナージのために経鼻胃管を挿入した.閉塞性黄疸に対しては,Vater乳頭部が巨大な十二指腸腫瘍により確認できなかったため内視鏡的逆行性胆道ドレナージは不可能と判断しpercutaneous transhepatic cholangio-drainage(以下,PTCDと略記)を施行した.画像検査所見の経過から肝内の多発小結節性病変は短期間で出現したため,胆汁排泄障害に起因した微小肝膿瘍を疑ったが,肝転移も否定できなかった.そのため治療方針を慎重に検討していたが,入院後に貧血の悪化(Hb 6.7 g/dl)と黒色便を認めた.さらに,触診で上腹部腫瘤の著明な増大が確認され,単純および造影CTでも十二指腸腫瘍の急速な増大と腫瘍からの消化管への出血が疑われた.十二指腸腫瘍からの繰り返す出血のため手術の適応ありと判断し,主病変部切除のために膵頭十二指腸切除術を施行した.

術中所見:開腹時に腹水の貯留はなく腹腔内播種もなかった.十二指腸は下降脚から水平脚にかけて著明に腫大していた.肝表面に複数の白色調の小結節を認め,肉眼所見から肝転移が疑われたため,リンパ節郭清や神経叢郭清を控えて膵頭十二指腸切除術を施行し,術後の栄養管理のために腸瘻チューブを留置した.同時に転移が疑われた肝病巣の生検を行った.

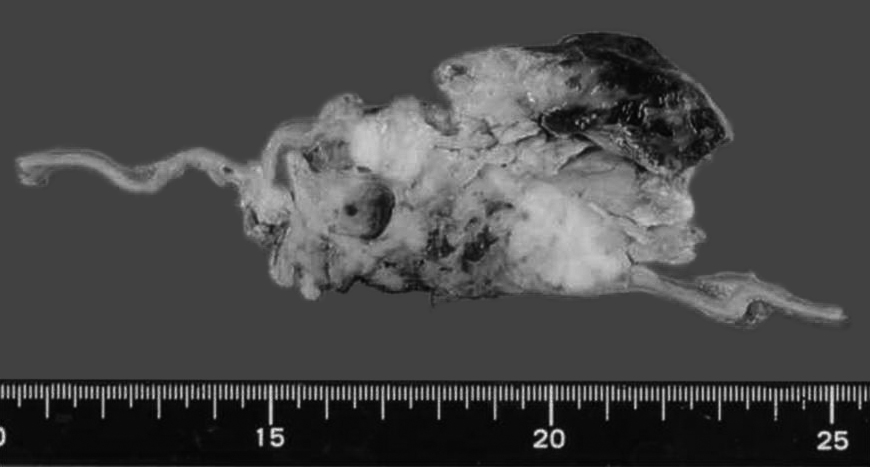

摘出標本肉眼所見:十二指腸下降脚膵臓側を主座に直径12 cm×10 cmの1型の軟らかい腫瘤を認めた(Fig. 4).腫瘍の割面は灰白色,充実性であり,部分的に粘液腫を示し,一部で赤黒色を呈していた.主病変部に連続して十二指腸水平脚内に巨大な血腫を形成していた.肉眼的にVater乳頭部は同定できなかった.

Macroscopic findings of the resected specimen show a large 12×10 cm soft protruding tumor in the duodenum with macroscopic invasion upon the pancreas. A gross section of the tumor show gray and solid parts in the lesion.

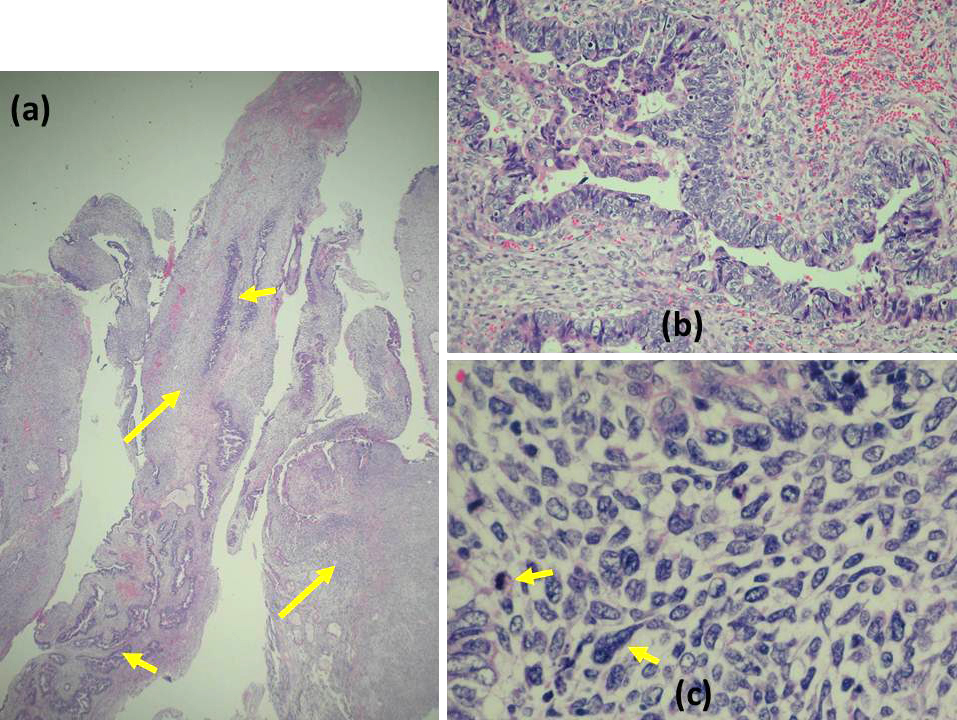

病理組織学的検査所見:腫瘍は十二指腸を主座にして増殖し,一部で膵臓内に浸潤していた.灰白色の部分は核の腫大や核不整を示す癌細胞が乳頭状管状構造を示しながら増殖する腺癌成分と,紡錘形~卵円形の腫瘍細胞が主として充実性に増殖する肉腫成分が混在していた(Fig. 5).肉腫成分は子宮内膜間質肉腫に類似していた.また,著明な脈管浸潤(ly1,v3)を認めた.腫瘍辺縁部の赤黒色の部位には出血を伴う凝固壊死を認めた.また,術中肝生検の結果は腺癌成分を主とした転移性肝癌と診断された.

(a) Histological findings of the tumor show a part of the adenocarcinoid structure in one part (short arrows) and sarcoid structure in another (long arrows). (Hematoxylin and Eosin stain ×20). (b) The adenocarcinoma elements show a malignant proliferating tubular structure with dyskaryotic cells (Hematoxylin and Eosin stain ×100). (c) The sarcomatous elements reveal spindle and oval cells with mitosis and cellular atypia (arrows). (Hematoxylin and Eosin stain ×200).

免疫組織学的検査所見:腺癌成分はAE1/AE3,CK18,CEAに陽性であり,CK7,CK20,CA19-9に一部陽性であった.肉腫成分は,vimentin,CD10に陽性であった(Table 1).また,腺癌成分と肉腫成分ともにKi-67 陽性細胞率は90%,p53陽性細胞率は50%であった.

| Antibodies | Adenocarcinoma cells | Sarcomatous cells |

|---|---|---|

| AE1/AE3 | + | – |

| CK18 | + | – |

| CK7 | + (focally) | – |

| CK20 | + (focally) | – |

| CEA | + | – |

| CA19-9 | + (focally) | – |

| Vimentin | – | + |

| CD10 | – | + |

| Desmin | – | – |

| SMA | – | – |

| ER | – | – |

| PgR | – | – |

| S-100p | – | – |

CK: cytokeratin, SMA: smooth muscle actin, ER: estrogen receptor, PgR: progesterone receptor, S-100p: S-100 protein

以上より,肝転移をともなった十二指腸原発の癌肉腫と診断した.さらに,肉腫成分は子宮内膜間質肉腫に類似した組織像を示していたため,“真性癌肉腫”である可能性が考えられた.

術後経過:術後第12病日から経口摂取を再開し,手術に伴う合併症はなく術後第35病日に自宅近医に転院した.しかし,術後も日常自立度は改善せず,術後化学療法は導入できないまま,全身状態は徐々に悪化した.多発肝転移は急速に増悪し,術後第90病日に永眠(癌死)された.

癌肉腫は上皮性悪性腫瘍(癌)の成分と非上皮性(間葉系)悪性腫瘍(肉腫)の成分が同時に認められる腫瘍である1).癌肉腫は子宮,卵巣などに発生することが比較的多く,消化器に発生する例はまれである1)5)6).

癌肉腫は病理組織学的および免疫組織学的検査により,“真性癌肉腫(true carcinosarcoma)”と“いわゆる癌肉腫(so-called carcinosarcoma)”に分類される4)5).“真性癌肉腫”は明らかな癌の部分と,真の肉腫成分からなる腫瘍とされ,肉腫部分は免疫染色検査で上皮系マーカーが陰性であり,かつ明らかな骨や筋などの間葉系へ分化している点が特徴である.これに対し,“いわゆる癌肉腫”は明らかな癌の部分と,癌が紡錘形化し肉腫様に変化した部分からなる腫瘍とされ,肉腫様の部分は既存の肉腫のいずれにも分類不能の組織型を呈し,明らかな間葉系への分化は示さない点が特徴とされている.安村ら4)の本邦での全臓器の癌肉腫の集計(1983~2007年)によると,508症例が報告されているが,真性癌肉腫の報告は41例のみであった.自験例は,腺癌成分は上皮系マーカーであるAE1/AE3,CK18,CEAが陽性であったのに対し,肉腫成分は間葉系マーカーであるvimentinとCD10が陽性であり,サイトケラチン,CEAなどの上皮系マーカーが全て陰性であった.肉腫成分はHE像の所見とCD10陽性であることから,子宮内膜間質肉腫であると考えられたが,本例ではホルモンレセプターやインヒビンは陰性であったことより確定はできなかった.また,CD10は未分化な癌細胞や癌浸潤とともに増殖する繊維芽細胞でも発現することがあるため,本症例が“いわゆる癌肉腫”である可能性も完全には否定できないが,癌成分と肉腫成分の間に移行像はなく,さらに,肉腫成分が子宮内膜間質肉腫に類似した像を示していたため,“真性癌肉腫”である可能性が高いと考えられた7).

消化器原発の真性癌肉腫を医学中央雑誌で検索したところ,本邦では19例が報告されているのみである(検索ワード「真性癌肉腫」or「真性and癌肉腫」1983~2011年 ※会議録は除く).さらに,「いわゆる癌肉腫」を含めても,十二指腸原発癌肉腫の報告例は少なく,医学中央雑誌で検索したところ(検索ワード「十二指腸癌肉腫」or「乳頭部癌肉腫」1983~2011年 ※会議録は除く),和文では1症例が報告されており,さらにPubMed検索症例を含めても(検索ワード「duodenal carcinosarcoma」or「carcinosarcoma of duodeum」or「carcinosarcoma of ampulla of Vater」1950~2012年),これまでに合計5例が報告されているにすぎない8)~12).十二指腸原発の「真性癌肉腫」および「いわゆる癌肉腫」に関して,自験例を含めた6症例で検討すると,平均年齢は62.8歳,男女比は3:3であった(Table 2)8)~12).病変部の主座は6例中4例がVater乳頭部であり,非乳頭部が2例であった.平均腫瘍径は5.2 cmであり,全例で膵頭十二指腸切除術が施行されていた.病理組織学的検査では6例中4例が“いわゆる癌肉腫”であり,真性癌肉腫は自験例のほかに1例のみであった.術後経過は1例が詳細不明であったが,残りの5例中2例は術後3か月以内に,さらに1例が術後1年以内に死亡しており,生物学的悪性度が高い腫瘍であると推測された.

| First author | Ref. year | Age (years) | Sex | Location | Size (cm) | Treatment | Diagnosis | Prognosis |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Kench8) | 1997 | 46 | F | On the ampulla of Vater | 4.3×4.2×3.0 | PD | Adenocarcinoma, squamous carcinoma and spindle type sarcoma (so-called) | Died (POD 240) |

| Sugimoto9) | 1997 | 64 | M | On the ampulla of Vater | 3.5×3.0×2.5 | PD | Adenocarcinoma and spindle type sarcoma (so-called) | Died (POD 78) |

| Kijima10) | 1999 | 46 | M | On the ampulla of Vater | 2.5×3.0 | PD | Adenocarcinoma and spindle type sarcoma (so-called) | Unknown |

| Tanaka11) | 2008 | 70 | F | On the ampulla of Vater | 2.4×1.5×1.3 | PD | Adenocarcinoma and spindle type sarcoma (so-called) | Alive (POD 730) |

| Sunagawa12) | 2009 | 72 | M | Outside the ampulla of Vater | 6×5 | PD | Adenocarcinoma and spindle type sarcoma (true) | Alive (POD 280) |

| Our case | 79 | F | Outside the ampulla of Vater | 12×10 | PD | Adenocarcinoma and spindle type sarcoma (true) | Died (POD 90) |

PD: pancreaticoduodenectomy POD: postoperative day

癌肉腫の発生機序としては,①幹細胞由来説(combination theory):多分化能を有する単一細胞クローン(幹細胞)から癌と肉腫が同時に発生する,②上皮性腫瘍説(conversion tumor theory):肉腫成分は癌から二次的に派生(化生)する,③衝突腫瘍説(collision theory):異なるクローン由来である上皮組織と間質組織が同時に悪性化する,などの説がこれまでに提唱されている5)13)~16).“真性癌肉腫”に限った発生機序に関しても,結論にはいたってはいないが,自験例では癌成分と肉腫成分が混在して増殖していたため,衝突腫瘍説は否定的と考えられる.また,肉腫成分の免疫組織学的検査では間葉系組織のマーカーであるvimentinが陽性であったのに対し,上皮系マーカーはいずれも陰性であったため,癌から肉腫成分が化生したとする説も否定的と考えられる.さらに,近年の分子生物学的研究の進歩により,消化器癌成分内に多分化能を有した幹細胞が存在することが証明されており,幹細胞から癌と肉腫が発生するという説が有力と推測される17)18).

消化器原発の癌肉腫は一般的に悪性度の高い腫瘍であり,診断時にリンパ節転移,遠隔転移をともなっていることも多いとされている19)20).また,術後の再発や転移の頻度も高く,予後は不良である21)~23).自験例でも手術時に肝転移を認め,病理組織学的検査所見でも高い脈管侵襲を認めた.さらに,生物学的悪性度を示すKi-67陽性細胞率,p53陽性細胞率も著明に高値であった.また,消化器原発癌肉腫の診断における18F-FDG-PETの有用性を示す報告はこれまでにはないが,癌肉腫の高い細胞増殖動態を反映して,自験例のように高いFDGの集積を示し,術前・術後の遠隔転移やリンパ節転移を診断するうえで有用であると考えられる.

消化器癌肉腫に対する治療は,リンパ節転移を高率に認めることから,手術によるリンパ節郭清をともなう病変部の切除が標準治療とされている19)21).

自験例は巨大な十二指腸癌肉腫による上部消化管通過障害,閉塞性黄疸,および腫瘍からの出血を認めた.術前画像検査所見および術中所見からは肝転移が否定できなかったが,ドレナージ目的の胃管およびPTCDチューブの留置が必要不可欠であり,また腫瘍からの出血が持続していた状況を考慮し,消化管バイパス術や胆管空腸吻合術などではなく,病変部の切除が必要であり,膵頭十二指腸切除術の適応があると判断した.また,術前に出血制御目的での放射線照射や動脈塞栓術なども検討されたが,腫瘍が巨大であったため,十分な効果は期待できないと考えられた.

消化器癌肉腫に対する化学療法や放射線療法の報告も少数ながら存在するが,その有効性を示すような長期成績の報告はない18)24).

利益相反:なし