2013 年 46 巻 4 号 p. 302-309

2013 年 46 巻 4 号 p. 302-309

症例は80歳の女性で,下血を主訴として近医を受診した.下部消化管内視鏡検査でS状結腸に易出血性病変を認めた.精査加療目的で当科に入院した.下部消化管検査を再検し,生検を行ったところ扁平上皮癌が疑われた.全身検索の結果,他臓器原発の病変は認められず,悪性腫瘍の既往もないことから,S状結腸原発扁平上皮癌の診断で手術を施行した.腫瘍の小腸浸潤を認め,S状結腸切除,小腸合併切除および人工肛門造設術を施行した.腫瘍内部には壊死による内腔形成があった.病理組織学的検査で一部に角化を認め,腺癌成分は認めず,扁平上皮癌と診断した.術後に局所再発が出現し,術後1年3か月で死亡した.大腸原発の悪性腫瘍は肛門管・下部直腸を除くと,そのほとんどが腺癌であり,結腸原発の扁平上皮癌は極めてまれである.文献的考察を加え報告する.

大腸原発の悪性腫瘍は肛門管・下部直腸を除くと,そのほとんどが腺癌であり,扁平上皮成分を含む扁平上皮癌や腺扁平上皮癌は極めてまれである.その発生頻度は全大腸癌の0.1%程度であり1),歯状線から7 cm以上口側に発生したものに限ると0.025~0.05%とされている2).腺癌成分を伴わない純粋な扁平上皮癌に限るとさらにまれである.今回,我々はS状結腸原発の純粋な扁平上皮癌の1切除例を経験したので,若干の文献的考察を加えて報告する.

患者:80歳,女性

主訴:下血

家族歴:特記すべきことなし.

既往歴:50歳代に虫垂炎で虫垂切除術を施行された.高血圧で内服加療中.

現病歴:2009年2月より下痢および便に血液の付着があった.同年6月,下血を認めたため近医を受診し,下部消化管内視鏡検査でS状結腸に易出血性病変を認めた.同年7月,精査加療目的で当科に入院した.

入院時現症:眼瞼結膜に貧血を認めた.腹部は平坦,軟であった.

入院時血液検査所見:Hb 8.2 g/dlと貧血を認め,アルブミン値は3.1 g/dlと低値であった.また,WBC 21,500/mm3,CRP 11.0 mg/dlと炎症反応の上昇を認めた.腫瘍マーカーはCEA,CA19-9は基準範囲内であったが,精査後に測定したSCCは3.4 ng/mlと高値であった.

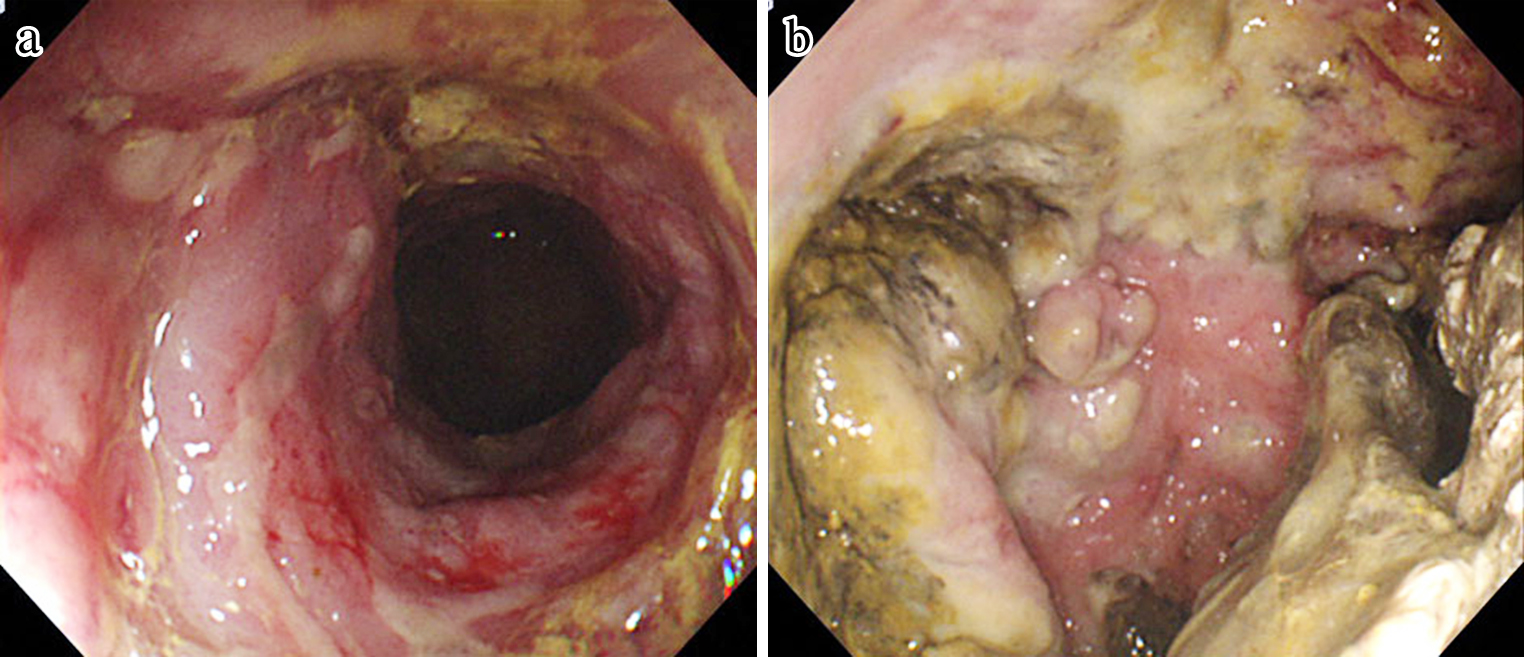

下部消化管内視鏡検査所見:肛門縁から15~25 cmにかけ,S状結腸に,全周性,びまん性に,壁の不整,硬化,糜爛があり,管腔がやや狭窄していた(Fig. 1a).それより口側の管腔は狭窄が強く,内視鏡は挿入できなかったが,狭窄部には管腔と交通した壊死組織を伴う内腔を認めた(Fig. 1b).病変部の生検は低分化な癌の所見で,扁平上皮癌の疑いであった.

Colonoscopy showed an irregularly surfaced tumor with an ulcerated region and stenosis (a) and a cavity with necrotic tissue (b) in the sigmoid colon.

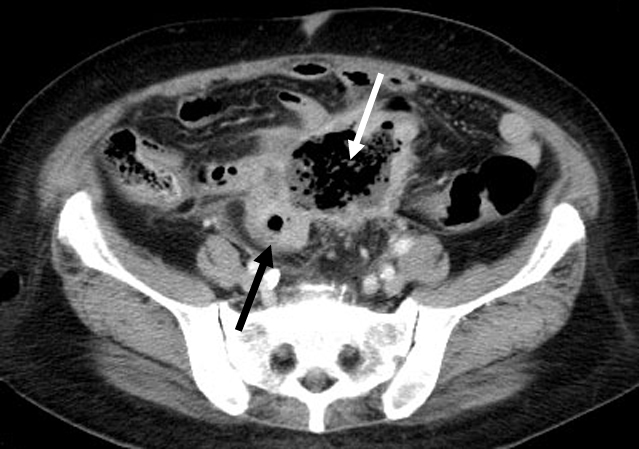

注腸造影検査所見:S状結腸で全周性の不整な狭窄像を認めた.同部で造影剤の管腔外への限局した漏出を認めた(Fig. 2).

The barium enema showed full-circumference stenosis of the sigmoid colon (white arrows) with extravasation of barium into the tumor cavity (black arrow).

腹部CT所見:S状結腸の不整な全周性壁肥厚と管腔狭窄があり,それと連続して内腔を有する腫瘤を認めた.また,周囲の小腸への腫瘤の浸潤が疑われた(Fig. 3).

Computed tomography demonstrated full-circumferential wall thickening in the sigmoid colon (black arrow) with air-containing cavity formation in the tumor (white arrow). Direct invasion of the small intestine was suspected.

他臓器原発の扁平上皮癌からの転移である可能性を否定するため,全身のCT,上部消化管内視鏡検査などで,全身検索を行ったが,他臓器に異常所見は認めなかった.また,婦人科や泌尿器科,耳鼻咽喉科などの他科による診察も行ったが,やはり異常所見は認めなかった.加えて,悪性腫瘍の既往もなかったため,S状結腸原発の扁平上皮癌と診断し,手術を施行した.

手術所見:S状結腸に超手拳大の腫瘍を認めた.腫瘍の腹側で,腫瘍近傍の小腸の4か所への腫瘍の浸潤があった.腹膜播種はなく,肝臓に腫瘤を触知しなかった.S状結腸切除,D3郭清および人工肛門造設(Hartmann手術),小腸合併切除術を施行した.小腸合併切除は,回盲部に近い部位で,2か所の浸潤部を含む回腸を一塊として約40 cm切除した.他の2か所は浸潤部の小腸をそれぞれ部分切除した.腹腔内の観察でも他臓器に原発病変を疑わせる所見はなかった.

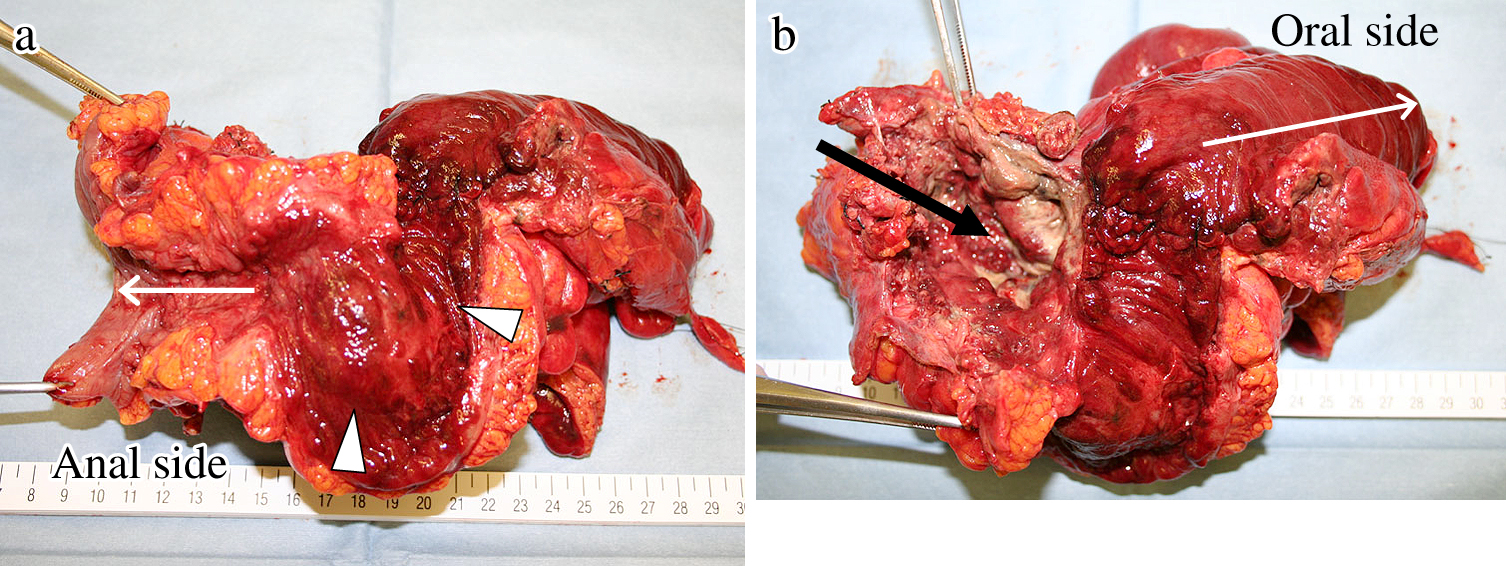

切除標本:腫瘍内部に壊死による膿瘍を伴う内腔形成があり,S状結腸の管腔と連続していた.粘膜面は全周性,びまん性に,壁の不整,硬化,糜爛を認めた(Fig. 4).手術所見はS,4型,110×90 mm,SI(小腸),N0(0/16),H0,P0,M0,Stage IIであった.

a) An ulcerated region was seen in the sigmoid colon (white arrowheads). b) The center of the tumor was necrotic and formed a cavity (black arrow).

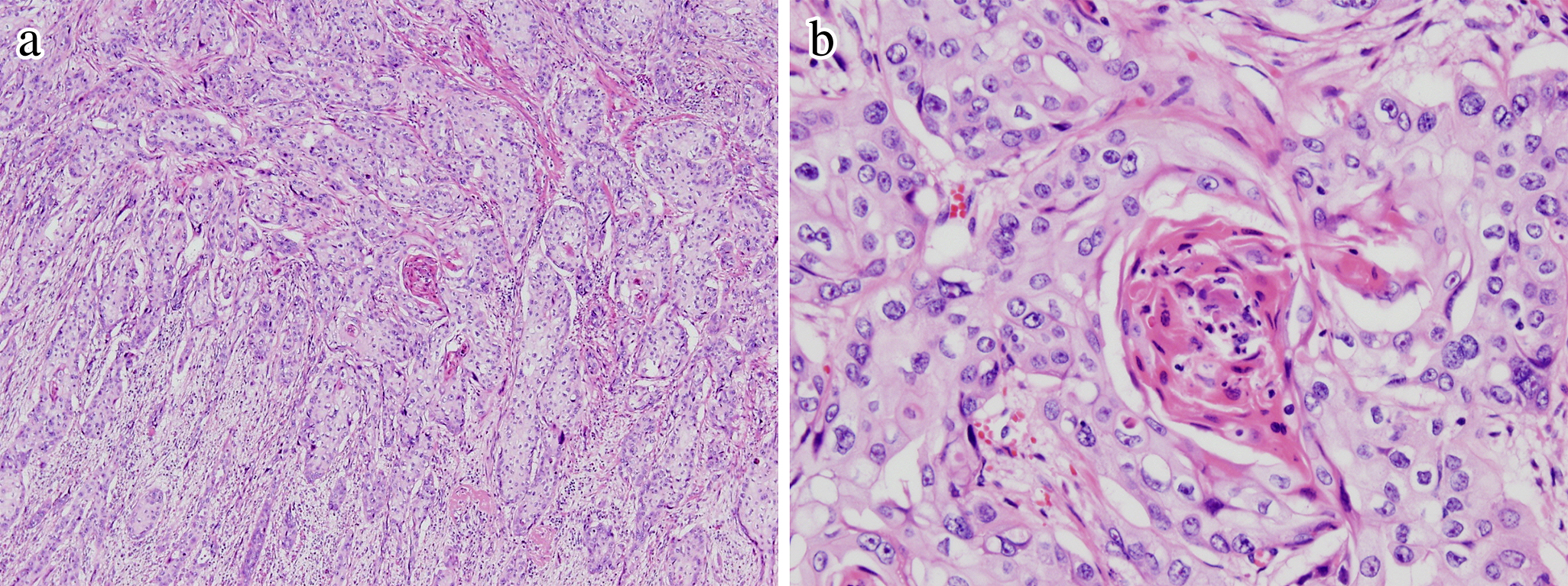

病理組織学的検査所見:核が大きく,淡明な細胞質を有する細胞が胞巣を形成し,層状の配列を認めた(Fig. 5a).一部に角化を認め(Fig. 5b),扁平上皮癌と診断した.癌細胞は,合併切除したそれぞれの小腸の筋層まで連続性に浸潤していた.リンパ節転移は認めなかった.標本は全割して検討したが,腺腔形成や粘液産生はなく,腺癌成分は認めなかったため,純粋な扁平上皮癌と診断した.以上より,病理組織学的検査所見はS,type 4,扁平上皮癌,pSI(小腸),int,INFb,ly1,v1,pN0(0/16),pPM0,pDM0,Stage IIであった.

a) The histopathological findings showed squamous cell carcinoma. No adenocarcinoma component was detected (HE stain ×100). b) Close-up view demonstrating keratinization (HE stain ×400).

術後は大きな合併症なく退院した.Stage IIではあるが,特殊型である扁平上皮癌であり,また他臓器浸潤があることからも再発リスクは高いと考え,術後補助化学療法を行う方針とした.しかし,結腸原発の扁平上皮癌への有効な補助化学療法の報告はないため,十分なインフォームドコンセントのもと,通常の標準補助化学療法であるcapecitabineの経口投与を選択した.2,500 mg/m2/day,2週投与1週休薬を1コースとして開始し継続したが,2010年2月,局所再発が出現した.化学療法を行う方針としたが,内服による治療を希望されたため,結腸癌に適応があり,また頭頸部癌などの扁平上皮癌にも適応があるS-1を選択した.100 mg/body/day,4週投与2週休薬を1コースとして開始したが,1コース終了後に,有害事象としてGrade 3の好中球減少症や口内炎,悪心,嘔吐,下痢が出現したため中止した.その後,脳梗塞の発症があり,化学療法の再開は行わなかった.局所再発が進行し,同年10月,術後1年3か月で死亡した.

大腸悪性腫瘍は組織学的に,90%以上が腺癌であり3),扁平上皮成分を含む扁平上皮癌や腺扁平上皮癌は極めてまれである.その発生頻度はCrissman1)によると全大腸癌の0.1%程度で,Comerら2)によると歯状線から7 cm以上口側では0.025~0.05%とされており,腺癌成分を伴わない純粋な扁平上皮癌に限るとさらにまれである.

Comerら2),Williamsら4)は,大腸原発の扁平上皮癌と診断するためには,1)正常の扁平上皮と連続性を持たない,2)他臓器からの転移・浸潤ではない,3)扁平上皮からなる瘻孔を認めない,4)腺癌成分を認めない,という4項目が必須であるとしているが,本症例はこれらを全て満たし,扁平上皮癌と診断した.

結腸原発の扁平上皮癌は,1919年にSchmidtmann5)により65歳,男性の盲腸に発生した剖検例が初めて報告された.目黒ら6)は41例を集計報告しているが,そのうち本邦報告(抄録を除く)は7例である.医学中央雑誌で「扁平上皮癌」,「大腸癌(結腸癌)」をキーワードとして1983年から2012年3月までについて検索したところ,本邦における結腸原発の扁平上皮癌の報告例は,自験例を含め9例であった(Table 1)6)~13).年齢,性別および結腸での発生部位には特徴はなかった.原発巣に対しては全例で切除が行われていた.病理組織学的検査所見での壁深達度は,全例がSS以深であった.肝転移や腹膜播種があったIV期の症例は4例で,それらは全例リンパ節転移があった.他の5例はII期であったが,24か月無再発生存が1例のみで,術後合併症で死亡した1例を除き,3例が術後に局所再発を発症し死亡している.IV期の症例と合わせて7例が,17か月以内に癌死しており,悪性度の高さが推測される.術前の下部消化管内視鏡検査による生検は,行われた5例中,自験例を含めた4例で,扁平上皮癌と診断されている.術前の腫瘍マーカー値は,CEA値は記載のある6例中,4例が高値であったが,自験例を含む2例は基準範囲内であった.一方,SCC値は測定が行われた自験例を含む3例は,全例が高値であり,診断において特徴的であった.肉眼型は2型,3型の潰瘍型が合わせて6例と多く,腫瘍径が100 mmを超える症例は,記載のある8例中半数の4例であった.腫瘍内部に壊死を伴っている症例が,記載のある7例中4例と過半数であり,腫瘍径の増大とともに壊死を伴う傾向が特徴的であり,腫瘍の増殖能の高さが推測された.自験例でも,腫瘍径は100 mm以上で,腫瘍内部に壊死による内腔形成があった.自験例ではさらに,術前の下部消化管内視鏡検査,注腸造影およびCTで,管腔側の病変から連続した,壊死を伴う内腔が確認されており,特徴的所見を示していた.腫瘍は,腫瘍内部の内腔と連続した部以外はびまん浸潤型を呈しており,また小腸の複数部位への著しい浸潤があったことから,腫瘍の浸潤能の高さが推測された.

| Case | Author | Year | Age/Sex | Location | Type | Biopsy | CEA/SCC (ng/ml) | Length (mm) | Necrosis | Depth | N | H | P | Stage | Recurrence | Prognosis |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | Nishimura7) | 1985 | 37/F | A | 3 | not done | * | 120 | * | SS | 0 | 0 | 0 | II | local and liver | 17M dead |

| 2 | Nishi8) | 1992 | 43/M | S | 4 | not done | 12.5/* | 120 | (+) | SI | 0 | 0 | 0 | II | local | 8M dead |

| 3 | Yoshida9) | 1994 | 51/M | D | 2 | unknown | 102.4/* | 55 | (–) | SI | 1 | 3 | 0 | IV | lung | 39D dead |

| 4 | Morita10) | 1995 | 57/F | A | * | * | * | * | * | SE | 0 | 0 | 0 | II | no recurrence | 24M alive |

| 5 | Meguro6) | 1997 | 60/M | A | 2 | scc | 55.0/* | 40 | (–) | SS | 2 | 3 | 0 | IV | * | 46D dead |

| 6 | Takebayashi11) | 1998 | 67/M | S | 2 | scc | */12.0 | 86 | (+) | SI | 0 | 0 | 0 | II | * | 56D dead |

| 7 | Sumi12) | 2005 | 51/M | A | 2 | not done | 19.0/* | 50 | (–) | SS | 2 | 3 | 0 | IV | lung | 65D dead |

| 8 | Aizawa13) | 2006 | 72/F | A | 3 | scc | N/21.0 | 149 | (+) | SS | 1 | 1 | 3 | IV | * | 5M dead |

| 9 | Our case | 80/F | S | 4 | scc | N/3.4 | 110 | (+) | SI | 0 | 0 | 0 | II | local | 15M dead |

*: not described, N: normal range, scc: squamous cell cacinoma, M: month, D: day

大腸原発の扁平上皮癌の組織発生については,1)大腸粘膜腺細胞の扁平上皮化生,2)胎生期遺残細胞由来,3)腺癌の扁平上皮化生,4)未分化基底細胞の異常分化,5)扁平上皮細胞のimplantation,6)刺激や慢性炎症反応に伴う二次的化生,7)異所性扁平上皮化生など諸説があり2)4),いまだ定説はない.山際ら14)は,粘膜内癌には扁平上皮癌成分がみられることはほとんどなく,腺癌が次第に大きくなり,浸潤する時期になって初めて出現するため,腺癌細胞の扁平上皮様分化であろうと述べている.また,佐々木ら15)は,抗サイトケラチン抗体を用いた免疫染色検査の検討で,通常の扁平上皮癌とは染色性が異なり腺上皮の性質も有する所見をえて,腺癌の扁平上皮化生の説が示唆されると述べている.このように現在では3)の説を支持する報告が多い.一方,大腸の腺扁平上皮癌には扁平上皮成分の多いものから少ないものまでさまざまあり,腺癌成分を確認できない症例が純粋な扁平上皮癌として報告されている可能性がある.今回,我々が本邦報告例をまとめ検討した結果,腫瘍の肉眼型は潰瘍型が多く,また自験例を含め,腫瘍径が100 mmを超え,内部に壊死を伴っている症例が多いことが特徴的であった.したがって,純粋な扁平上皮癌の組織発生は,腺扁平上皮癌が,その増殖能の高さから増大し壊死を伴い,腺癌成分が脱落したものと推測された.一方,腫瘍径が比較的小さく,病理組織学的診断上も内部の壊死所見が陰性である症例も3例に認めている.それら3例も肉眼型は潰瘍型であることから,腺癌成分の脱落は,まず腫瘍の表層で発生し潰瘍型となり,腫瘍径の増大とともに腫瘍内部の壊死へと進展する可能性も考えられる.しかし,これも推測の域を出ない.壊死所見など腺癌成分の脱落の根拠となる所見がない症例では,異所性扁平上皮由来あるいは未分化基底細胞由来とも推測される.それら3例の腫瘍径が比較的小さく壊死所見もない症例について,目黒ら6)は症例の癌巣近傍には扁平上皮化生などは認められず,腺癌が扁平上皮化生を起こしその原発巣が壊死に陥った可能性も考えられたが,組織発生の推測は困難であったと述べている.また,寿美ら12)の症例では,扁平上皮癌の辺縁に隣接して微小な軽度異型の管状腺腫が存在し,腺腫からの癌発生が示唆され,山際ら14)の説に沿い説明できる症例であると考察している.一方,Yoshidaら9)はhuman papillomavirus(以下,HPVと略記)の結腸粘膜への感染の報告16)を挙げ,扁平上皮癌の発生へのHPVの関与の可能性を示唆している.結腸原発の純粋な扁平上皮癌の組織発生については,今後も症例の蓄積とともに詳細な検討が必要とされる.

本疾患は進行再発症例が多いが,治療は腺癌と同様に外科的切除が第一選択となる.森田ら10)は進行症例が多いため,拡大郭清を伴う手術治療が原則と述べている.一方,切除不能進行再発症例の治療法は確立されていない.化学療法については,本邦報告例9例の中では,会沢ら13)が5-FU+CDDPに続きCPT-11+5'-DFURによる化学療法を行っているが,奏効は得られていない.西村ら7),目黒ら6)も5-FUやCDDPを中心とした化学療法を行っているが,やはり奏効は得られていない.Horneら17)は5-FUに対する本疾患の感受性は腺癌よりも低いであろうと述べている.確立した有効なレジュメンがない現状で,自験例でもcapecitabineによる術後補助化学療法を行ったが再発した.内服による治療を希望されたため,頭頸部癌などの扁平上皮癌にも適応があるS-1による化学療法を行ったが,有害事象が出現したため継続できなかった.その後はbest supportive careに変更せざるをえず,積極的な化学療法は行えなかった.通常の切除不能進行再発大腸癌に対する現在の標準化学療法は,FOLFOX療法,CapeOX療法やFOLFIRI療法と,bevacizumabやcetuximabまたはpanitumumabなどの分子標的治療薬の併用療法であるが,結腸原発の扁平上皮癌に対して行われた報告はなかった.一方,上部直腸原発の腺扁平上皮癌で,術後多発肝転移に対して,それらレジュメンを三次治療まで行い,24か月間生存した症例が報告されている18).FOLFOX療法は2009年8月から大腸癌の術後補助化学療法にも適応となっており,本疾患に対しても行われるようになると思われるが,今後の症例の蓄積による検討が期待される.放射線療法については西村ら7)が局所再発に対して行い,その縮小を認めたが,その後に癌死している.Comerら2),Schneiderら19)も放射線療法を行っており,その結果は十分ではないが,局所制御の意味では治療の選択肢になりうると報告している.

予後については,こうした理由から腺癌と比べ不良とする報告が多い.Comerら2)は20例の検討で5年生存率30%と,腺癌の50%よりも低いと述べている.Frizelleら20)は52%が1年以内に死亡しており,Dukes B症例の5年生存率は86%であったが,Dukes Cでは24%と予後不良であったと報告している.先の自験例を含む本邦報告例9例の検討では,Stage II症例で1例のみに,長期無再発生存が得られている.このような症例では長期予後が期待できる可能性はある.しかし,IV期の症例が多く,それらは全例リンパ節転移があった.II期の症例であっても,高率に局所再発を発症し癌死しており,やはり予後は不良であった.

本疾患は切除不能進行再発症例が多く予後不良であり,集学的治療の改善による治療成績の向上が期待される.

なお,本論文の要旨は第65回日本消化器外科学会総会(2010年7月,山口)で報告した.

利益相反:なし